“提出质疑”之探究

邵俊

(安徽大学文学院,安徽合肥230039 )

“提出质疑”之探究

邵俊

(安徽大学文学院,安徽合肥230039 )

文章以“提出质疑”为切入点,考察了复合词“质疑”的特征,追溯其最早使用的情况,并从语料库收集相关语料进行句式及语用特征的分析,最后将“提出质疑”与“质疑”进行对比,揭示两者使用范围的差异。

提出质疑;用法追溯;语料分析

早在1995年,《咬文嚼字》就对“提出质疑”和“质疑”的用法进行了讨论[1]。反对者认为“提出质疑”叠床架屋,“质”本身就有“提出”这一含义[2]31。而支持者则从音节形式、词汇意义、句法成分、言语交际等方面进行了反驳[3-6]:在语音形式上,“提出质疑”虽有重复之弊,但是四音节形式不惜以重复的代价营造稳重舒展的表达效果;在词汇意义方面,“质”的本义是“问”而非“提出”,所以不存在叠床架屋之嫌;在句法成分上,“质疑”既可以独立充当谓语,又可以与少数动词(例如“提出”)构成动宾短语充当谓语,因此,“提出质疑”存在语法意义上的合理性;在言语交际方面,运用羡余理论解释“提出质疑”是一种必要的言语交际策略,有助于提高交际双方的可懂度。还有研究者从民族认知的角度,认为“提出质疑”事实上早已成为社会生活中约定俗成的语言习惯。

一、复合词“质疑”的特征考察

《说文·贝部》:“质,以物相赘。从贝从斦。”①“质”最早指的是交换物品的抵押行为,有时也泛指用作抵押的物品。物品之所以可以成为抵押物,是因为能够等价交换。人亦如此,如春秋战国时期要交换质子,“必以长安君为质,兵乃出”(《触龙说赵太后》)②。人的特质后来就泛化为“资质、禀性”这一词目。抵押行为的实施,离不开债务人与债权人以及抵押的凭证,在抵押过程中,抵押的凭证是抵押双方必须共同遵守的约定,所以“质”产生“盟约”之义。抵押物交还以后,债权人就会结合实际情况衡量抵押物是否贬值,如果价值受到损害,债权人就会向债务人“对质”“质问”,如果价值未受到损害,那么债权人认为债务人是诚信、真实的,由此产生“正直、诚信”之义。

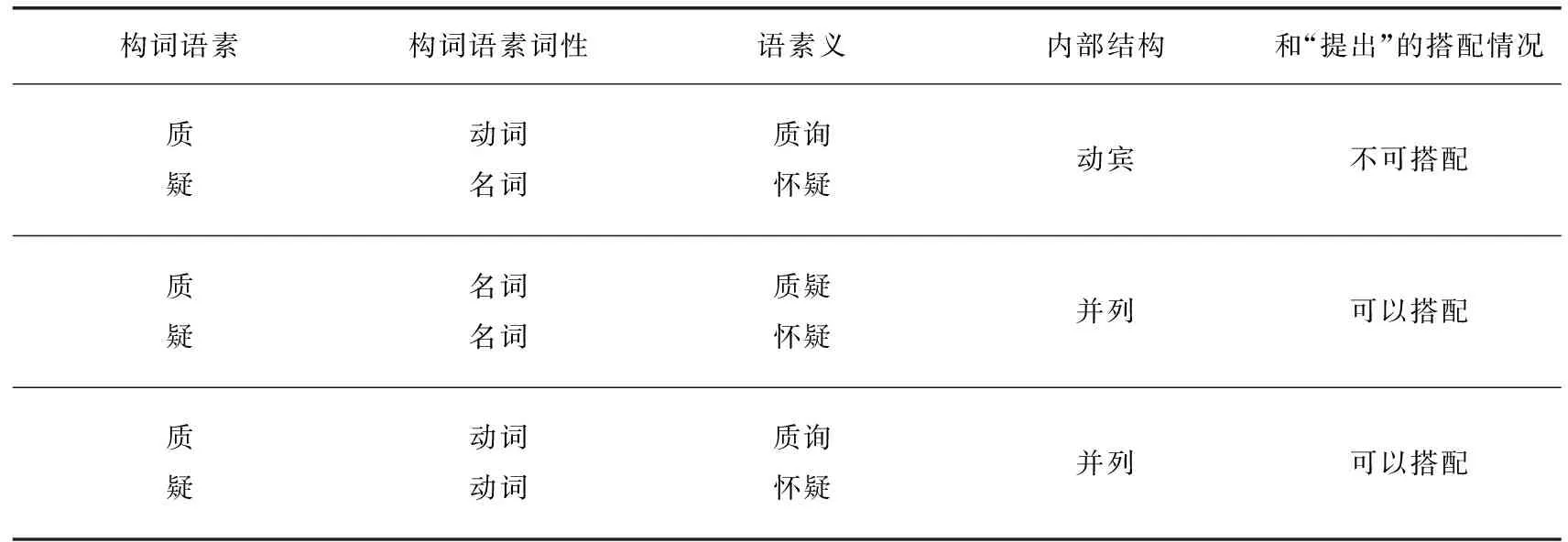

“质疑”一词中,“质”是“问”的意思,即“质询”,“疑”是“怀疑”,“质询”和“怀疑”都是动名兼类词。“质疑”的构词语素“质”和“疑”的词性和相应的内部结构见表1。“质”是名词、“疑”是动词的情况无法构成合理的内部结构,所以予以排除。

从表1可以看出,如果“质”是动词(质询义),“疑”为名词(怀疑义),那么“质疑”的构词方式是动宾式,语义为“质询疑问”。如果“质”和“疑”的词性相同,可分为两种情况:“质”和“疑”同为名词,那么“质疑”是名词性并列结构;“质”和“疑”同为动词,那么“质疑”为动词性并列结构。再看词组“提出质疑”,“提出”是谓语动词,“质疑”可以是动词宾语,也可以是名词宾语,“提出质疑”可以理解为“提出质询和怀疑”,也是合理的。

表1 复合词“质疑”的特征

二、“提出质疑”的用法溯源

笔者从中国知网全文检索“提出质疑”,并进行使用情况的年代追溯,以期了解“提出质疑”的最早使用情况。“提出质疑”最早可以追溯到1951年《人民音乐》上刊登的《大音阶为天然音阶的质疑》一文。

(1)我提出对大音阶为天然音阶的这个质疑,是有感于:如果承认这事实的话,则势必对中国各种音阶的形成,无从解释其合理性。③

(2)这只是提出初步的质疑,请海内博雅,共同研讨核正。④

(3)事后经编者发觉文内对虎符年代的判断有错,并刊载了静宜同志对拙著一文的商榷(载本刊1956年第4期),并提出了一些质疑,尚待解决。⑤

(4)所以本文的目的,就是试从帖木儿帝国和中国的正面关系方面,作深一步的探讨,对向达尚钺雨先生的论点提出几点质疑,以供参考。⑥

例(1)“我提出对大音阶为天然音阶的这个质疑”中,“我”是主语,“提出”是谓语,“对大音阶为天然音阶的这个质疑”是宾语,“这个质疑”中的“这个”指代前面的“大音阶为天然音阶”,可见例(1)中“质疑”是名词。“提出”和“质疑”之间可以有修饰成分,如例(2)~例(4),“质疑”和“提出”之间的依附性较弱。

到了1956年,“提出质疑”的结构逐渐固定下来,开始承担谓语的语法功能,前面可以由副词修饰。例如:

(5)设计师工作位置的区域应充裕些,因为他们在相互提出质疑时,要常占两人到三人所需的地方。⑦

(6)为什么我们只是提出质疑,不加解决呢?因为我们感觉问题太大,而且较多,必须公诸同好,集思广益,群策群力,共同解决。⑧

例(5)中,“提出质疑”中间不加任何修饰成分,“提出”和“质疑”联合作谓语,副词“相互”作状语。例(6)中,“我们”作主语,“只是”作状语,“提出质疑”作谓语。可见在此时期,“提出质疑”的句式是简单的主谓宾句式,前加成分通常是副词,作状语。

(7)山西日报资料组、上海复旦大学王天庆和广东合浦读者傅多仁来信,对本刊今年第十五期“从钢的生产看世界”一文中若干数字提出质疑,经传与作者后,据作者答复如下……⑨

例(7)中,“提出质疑”处在目的复句中,前一分句出现主语“山西日报资料组、上海复旦大学王天庆和广东合浦读者傅多仁”和谓语动词“来信”,后一分句“质疑”的宾语“文中若干数字”前移,由介词“对”引导。

从1951年的例(1)到1957年的例(7),可以发现,“提出质疑”句中间的修饰成分“对”引导的对象前移,形成受事宾语前置的“对……提出质疑”句式,“对”引导“质疑”的对象,句式也开始复杂起来。

三、“提出质疑”的语料分析

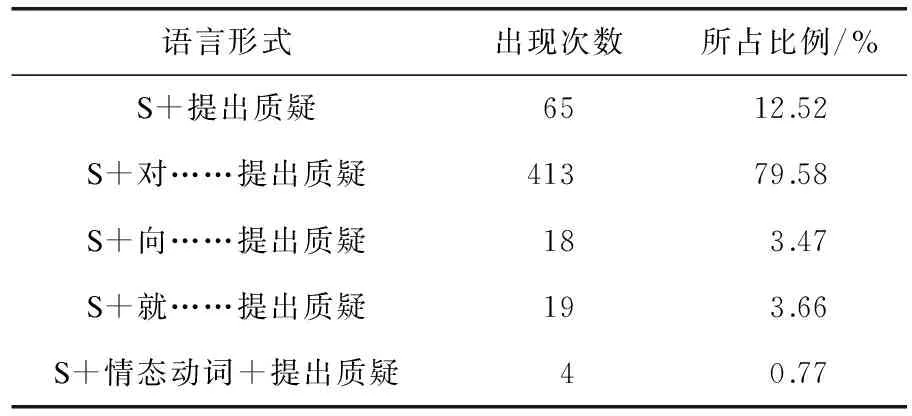

我们在北京大学语料库检索与“质疑”相关的语料,得到3 362条,其中“提出质疑”519条。见表2。

表2 “提出质疑”的句式分类及其所占比例

(一)S+提出质疑

(8)但有个别学者提出质疑,认为从实践的角度来看,无论多么严重的暴力犯罪,对之实行防卫都不能绝对排除有防卫过当的情况。

(9)报告刚毕,一位评委当即提出质疑:“请问,你是否把产品说得神乎其神?”

(10)他提出质疑说:“对于政府违反宪法的危险性,如何向国民进行解释?”

(11)这些老人提出质疑:“大轰炸令我们损失惨重,家破人亡,但时至今日,日本并没有道歉。”

从例(8)~例(11)可以看出,“提出质疑”后面常跟表示主语观点的话语,这些话语为引起听话人注意,在句式上往往使用疑问句式或反问句式。例(8)“认为”后接主语“个别学者”的主观认识。例(9)~例(11),主语“一位评委”“他”“这些老人”后跟谓语动词“提出质疑”,简洁不拖沓,表明主语的主观态度明确以及动作行为果断迅速。后跟陈述句陈述事实,或跟疑问句表示肯定猜测。陈述的事实一般带有贬义色彩,如“损失惨重”“家破人亡”等。疑问句“是否把产品说得神乎其神?”,其实包含评委对报告人报告的产品的肯定猜测,即“你可能把产品说得神乎其神”。“对于政府违反宪法的危险性,如何向国民进行解释?”,疑问句含有试探主语的语义,希望主语给予满意的答复。

(二)S+对……提出质疑

“对”字句中谓语动词的选择性特点为及物动词带宾语,这类“对”字句中的“V及”包括表示存在、出现和消失的动词,如“有、没有、提出、产生、形成”等[7]。可见“提出质疑”符合上述要求。谓语动词“提出”是及物动词且其后带宾语“质疑”,“质疑”为动作行为“提出”的对象。而句子的受事实际上是“对”引导的成分,也是宾语“质疑”涉及的对象。从语料可以看出,句子的受事主要包括以下几类:人、人物行为、某种观点、事物的性质以及事物是否满足条件。例如:

(12)正是在这种相互尊重的氛围中,28岁的阳振坤才敢于对自己的导师王选提出质疑,最终将王选取得的欧洲专利的内容改写了一半。

(13)半小时的提问,专家们从各个不同角度,对倪岳峰的论文提出质疑,从神情看虽有些拘谨,但所有的问题都被他一一解答。

(14)在采访中,有些朋友对我们的“新闻由头”提出质疑。

(15)北京有位退休老干部对焚毁犀牛角、虎骨提出质疑:“我不知道这些东西该不该烧。”

(16)生态女性主义者对发展的概念提出质疑,她们认为,发展这个概念是基于西方男权制和资本主义关于经济进步的概念而形成的……

(17)不过,学术界与司法界有不少人对此条款的合法性提出质疑,他们的观点主要有两点:……

(18)他们联名上书武汉市卫生局,对“松刚益肝丹”是否名副其实提出质疑。

例(12)中,由“对”引导的质疑对象是人物——“导师”,例(13)是具体事物“论文”,例(14)是抽象物体“新闻由头”,例(15)是对某种行为进行质疑,例(16)是对抽象的概念、学说提出反驳意见,例(17)是对受事宾语的性质提出质疑,例(18)是对受事宾语是否满足条件进行质问。

(三)S+向……提出质疑

(19)当该公司向调查事务所提出质疑时,该所回答说:“在调查中贵公司天坛牌家具确实名列前茅,因为你们没有交钱。”

(20)另外,一些纳税人担心不了解税收政策,造成偷漏税款被处罚,特别是税务人员错征税款时,企业不敢向税务机关提出质疑,需要税务代理人给予客观公正的支持。

(21)个人提供充分、翔实的技术资料,向科技成果完成单位或者个人提出质疑并要求作出解释,要求复核试验或者测试结果。

(22)田里精耕细作的时候,张永富“失踪”了,他跑到国营煤矿和水文地质部门向专家学者提出质疑:“为什么俺村的大磨山上寸草不长,为什么俺们的磙子岗上土质泛红?”

(23)(栽子)底部的20公分主杆已经坏死,相当一部分甚至已经腐烂。当时他就向运苗人提出质疑,但运苗人说那是“县长的苗子”,“质量问题你甭管”,苗圃只管帮忙卸车并“代管”。

从上述例子可知,主语“提出质疑”动作的产生在句子中都有相关原因的表述,而这个原因涉及“向”引导的对象。例(19)从调查事务所的回答中得知,因为该公司在调查过程中没有给予调查事务所以相应的好处,导致不公平待遇的产生,以至该公司提出反驳意见。例(20)因为“税务人员错征税款”这种不正常现象的产生,所以企业会向相关的税务机关提出质疑,要求给予支持。例(21)从语义上看,测试结果无法达到预期效果,以至个人会提出质疑,要求复核。例(22)中没有直接表明主语提出质疑的原因,但是通过说话人的话语含蓄表明专家学者在张永富的农田进行的试验没有达到预料的效果。例(23)“提出质疑”前一分句交代质疑的原因——苗子已经腐烂。

(四)S+就……提出质疑

在“S+就……提出质疑”中,“就”的词义是表示动作的对象或话题的范围。例如:

(24)3·15国际消费者权益日前后,上海许多家传媒根据消费者投诉和宝石专家介绍,就鸿安公司这种传销方式和钻戒产地不明、无厂名、无发票以及暴利等提出质疑。

(25)该公司有关人员多次找到“中消协”,就质量不符合标准一事提出质疑,但“中消协”坚持认为,按照“国检中心”的检验报告,“喜乐”蛋白质含量不符合标准。

笔者发现,此类句式中,谓语动词“提出质疑”的对象或话题的范围多是不好的社会现象,如“鸿安公司这种传销方式和钻戒产地不明、无厂名、无发票以及暴利”“质量不符合标准”。将例(12)~例(18)和例(24)~例(25)进行比较后发现,在“S+对……提出质疑”中,“对”引出的质疑对象具有客观现实性,而在“S+就……提出质疑”中,“就”引出的对象的本质特点是不被社会认可。

四、“提出质疑”和“质疑”的异同

(一)两者的相同点

“质疑”谓心有所疑,提出以求得解答,可以作名词和动词。“提出质疑”的含义和“质疑”相同。

(二)两者的区别

1.音节长短

“质疑”是双音节词,“提出质疑”是四音节短语,都可以作谓语,例如:

(26a)对于就业数字毫无规律地大幅升降,包括美联社在内的诸多媒体提出质疑,怀疑政府此前故意夸大伊拉克就业人数。

(26b)对于就业数字毫无规律地大幅升降,包括美联社在内的诸多媒体质疑,怀疑政府此前故意夸大伊拉克就业人数。

例(26b)中,主语“诸多媒体”前有修饰成分,音节较长,谓语“质疑”为双音节,两者在音节上长短差异较大,句子有点头重脚轻,读来稍感急促。

当然,“质疑”音节短促,也有一定的适用场合。例如:

(27a)报告刚毕,一位评委当即提出质疑:“请问,你是否把产品说得神乎其神?!”

(27b)报告刚毕,一位评委当即质疑:“请问,你是否把产品说得神乎其神?!”

此例中,“质疑”比“提出质疑”更为恰当,双音节的“质疑”体现紧迫感,与前文的“当即”衔接较为紧密。

2.句式差异

1)对“提出质疑”的语料进行分析之后,可以得出这样的结论:“提出质疑”的句式中存在状语前置的现象。主要以“S+对/向/就+宾语+提出质疑”为主,而“质疑”的句式则以“主语+质疑+宾语”为主。例如:

(28)我对他否定短时段的货币因素的说法提出质疑,在我看来,这些因素完全能够配合甚至强化他所分析的长时段的结构——人口因素。

(29)“我的朋友,”河风说,被坦尼斯的自责所感动。“我们不应该质疑上天的安排。”

2)“提出质疑”和“质疑”后面常接质疑者的观点以及话语,但是两者有细微的差异,“提出质疑”后可以直接连接话语,而“质疑”必须附带一个“说”或者“道”来连接话语。例如:

(30)“你什么意思?”葛罗伯质疑道。“我错什么?他是个该死的精灵!间谍!”

(31)近年来,平遥新修、新建了许多新景点。但对这些新景点,许多游客提出质疑:真古董放在那里不去维护,任凭“风吹雨打”,却把精力放在新修、新建景点上。

五、结语

文章从“质疑”的词义出发,揭示“提出质疑”存在的合理性,对早期“提出质疑”的使用情况进行描绘,通过对比语料阐释“质疑”与“提出质疑”的异同,从而证明“提出质疑”在语言使用中是有一定语言效果的。不足之处是,文章对“提出质疑”只进行年代追溯,缺少历时性的观察和描写。

注释:

①许慎:《说文解字》,中国书店出版社,1989年,第1页。

②柳宗元:《柳河东集》,上海古籍出版社,2008年,第5页。

③孟文涛:《大音阶为天然音阶的质疑》,《人民音乐》,1951年第5期,第29页。

④李拓之:《骨董琐记质疑——读书偶记之一》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》,1956年第1期,第125页。

⑤李逸友:《关于内蒙古土默特旗出土文物情况的补正——兼答静宜同志》,《考古通讯》,1957年第1期,第130页。

⑥陈生:《明初帖木儿帝国和中国的关系》,《史学月刊》,1957年第7期,第34页。

⑦A.M.里辛聂尔、赵良佐:《设计师工作位置的合理组织》,《机床与工具》,1956年第11期,第27页。

⑧求实:《关于“正确思维的初步规律和形式”——形式逻辑科学对象问题的质疑》,《求实教学与研究》,1957年第1期,第47页。

⑨《关于“从钢的生产看世界”中数字的质疑》,《世界知识》,1957年第22期,第31页。

[1]钱怡,文非,王国锋,等.“提出质疑”对吗[J].咬文嚼字,2004(3):41-47.

[2]罗永久.“提出质疑”之我见[J].咬文嚼字,1995(10):31.

[3]单宜.“质”字的诠释[J].大众标准化,2009(7):39.

[4]王道庄.“质疑”不用“提出”[J].语文月刊,2001(5):13.

[5]张士先.“质疑”何须“提出”[J].中学生读写,2004(1):59.

[6]唐小忠.对“提出质疑”用法的质疑[J].语文月刊,2011(10):84.

[7]孙蕾.关于“对”字句几个句法和语义问题的研究[D].天津:天津师范大学,2007.

责任编辑:赵 青

10.3969/j.issn.1673-0887.2017.02.020

2016-04-06

邵俊(1991— ),女,硕士研究生。

A

1673-0887(2017)02-0085-05

H146