反向购买会计处理相关问题探析*

重庆工程职业技术学院 梁萍

反向购买会计处理相关问题探析*

重庆工程职业技术学院 梁萍

本文着重介绍了反向购买的会计体系以及主要的会计处理方法,并结合实际案例对其进行了具体分析。通过研究可以发现,现阶段我国对于反向购买在理论层面的指导还不全面,实务处理上容易出现企业故意利用准则漏洞来谋求自身利益的情况。笔者认为应该从细化对“业务”的定义、统一商誉的计算口径和明确权益性交易会计处理方法几个方面完善反向购买的会计处理。

反向购买 借壳上市 会计处理方法

国际会计准则在2001年首次提到了反向购买,随后经过若干年的发展逐步完善了反向购买的会计体系。我国在《企业会计准则》中,首次对反向购买的会计处理方法做出了详细的阐述。然而,对于这一特殊的交易,会计准则中的规定是很模糊的,实务中出现了许多超出准则指导范围的情况。这些缺乏准则处理依据的交易为反向购买的会计处理方法带来了许多争议。

一、反向购买的会计处理规范

在《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》中首次对反向购买的会计处理做出规范,经过不断完善形成了一套比较成熟的会计处理方法体系。在反向购买的会计处理中一共涉及到四种方法,而如何选择这些会计处理方法,主要是由一系列的条件所决定,见图1。

(一)业务判断对业务的判断是处理反向购买的起点也是最为关键的问题。合并成本与所取得的被合并方可辨认净资产的公允价值的差额是计入资本公积还是确认为商誉,这两种处理方式下的财务结果大相径庭。前者不会对利润造成影响,后者确认的商誉需要在每个会计期末进行减值测试。反向购买所确认的商誉数额一般都很大,减值测试的结果可能会对利润造成较大的影响。这种情况下企业的财务信息并不能真实的反映其业绩水平,造成财务信息的失真。《企业会计准则讲解2010》认为:“业务是指企业内部某些生产经营活动或资产负债的组合,该组合具有投入、加工处理和产出能力,能够独立计算其成本费用或所产生的收入。”在此基础上,讲解中还提到了形成业务的资产和负债还通常具备以下要素:“(1)投入,指原材料、人工、必要的生产技术等无形资产以及构成生产能力的机器设备等其他长期资产的投入;(2)加工处理过程,指具有一定的管理能力、运营过程,能够组织投入形成产出;(3)产出,如生产出产成品,或是通过为其他部门提供服务来降低企业整体的运行成本等其他带来经济利益的方式,该组合能够独立计算其成本费用成所产生的收入,直接为投资者等提供股利、更低的成本或其他经济利益等形式的回报。”讲解中特别强调:并非企业的资产、负债同时满足上述的三个条件才能构成业务,某些情况下满足其中的两个条件也可以。对于业务,判断的核心标准应该是能否向投资者提供回报。

(二)权益性交易当业务判定标准不成立时,该项交易就不属于企业合并,会计处理应采用权益性交易原则。按照主流观点分析,权益性交易分两类:一是会计主体与其所有者之间的交易,比如,母公司在市场上增发普通股;二是所有者之间的交易,比如,母公司控股股东向少数股东发起购买。权益性交易不影响损益,而是体现为权益的变动,与损益性交易相对。损益性交易是通过计入损益而间接影响权益。

(三)权益结合法按照现行准则的规定,同一控制下企业合并的会计处理应当采用权益结合法。权益结合法认为:同一控制下的企业合并,其本质是集团内部为实现资源配买优化而采用的一项股权互换协议。从总体上而言,集团与外界并没有经济利益的交换,集团的最终控制方没有变化。因此,权益结合法对各项资产和负债的计量沿用原来的账面价值,企业合并差额也不作为商誉,而是计入权益。合并报表中的权益是将企业从合并前就视为一个持续运营的整体。权益结合法在实际应用过程中显现出许多弊端,母公司编制的合并报表将被合并企业以前年度的利润并入权益并将其当年利润并入损益。使得并没有现金的流动企业的业绩却增强了。另外,权益结合法对资产沿用合并前的历史成本,在合并后,合并企业可以出售资产从而获得利润。这部分利润其实是合并之前就存在的,这种做法虚增了企业的利润。基于以上的缺陷,美国会计准则委员会(FASB)在1999年就禁止使用权益结合法。但在我国,权益结合法作为同一控制下企业合并的方法仍在被使用。

(四)购买法企业合并会计处理中使用购买法的有以下两种情况:非同一控制下企业合并不以权益性证券作为对价;非同一控制下企业合并以权益性证券作为对价,但是上市公司控制权没有发生转移。购买法认为企业获得被购买企业的控制权是一项取得被购买企业净资产的公允交易,经过了这项交易被购买企业各项资产和负债上所有的风险和报酬都转移给了购买者。因此,在合并报表中,被购买企业的各项资产和负债都采用公允价值模式计量。取得的被购买企业各项可辨认净资产公允价值与合并成本的差额作为商誉或计入损益,形成的商誉需在以后的每个会计期末进行减值测试。

(五)反向购买法当非同一控制下企业合并以发行权益性证券为对价并且上市公司的控制权发生了转移,应使用反向购买法来做会计处理。反向购买是发行权益性证券发起收购的公司最终却成为收购对象的子公司,即控制权发生了转移,与传统的企业合并不同。反向购买有三个必备要素:非同一控制下企业合并;发行权益性证券作为合并对价来进行合并;合并后,控制权属于发起收购的对象,即控制权倒置。根据实质重于形式的会计原则,对于反向购买的会计处理采用这种特殊的会计处理方式—反向购买法。

[例]A和B分别是甲公司和乙公司的控股股东,拥有100%的控股权。甲公司是一家规模较小的经营业绩不佳的上市公司,乙公司是一家规模较大的盈利能力良好的非上市公司。现在乙公司拟通过交换股权的方式借壳甲公司上市。甲公司向乙公司定向发行3000万股股票换取乙公司全部600万股。交换日甲公司股票公允价值3元/股,乙公司股票公允价值15元/股,甲公司可辨认净资产评估增值700万元,主要是固定资产和存货。

表1 合并前个别资产负债表

分析:换股后,A股东持有乙公司全部的600万股和甲公司的2000万股,B股东持有甲公司3000万股,取得了甲公司60%的控制权,而甲公司是乙公司的母公司。因此B股东虽然在股权交换以后丧失了对乙公司的控制权,但是通过控制乙公司的母公司甲公司,又重新获得了乙公司的控制权。

(1)合并成本。根据《企业会计准则讲解2010》的规定,反向购买的合并成本确定方法如下:“反向购买中,法律上的子公司(购买方)的企业合并成本是指其如果以发行权益性证券的方式为获取在合并后报告主体的股权比例,应向法律上母公司(被购买方)的股东发行的权益性证券数量与权益性证券的公允价值计算的结果。”回顾整个反向购买过程,B股东在合并之前对乙公司100%控制,反向购买之后通过甲公司间接控制了乙公司60%的股份。相当于为取得上市资格放弃了对乙公司40%的控制权。因此,交易表面上看是A股东定向增发股票并购乙公司,但结果却是B股东最终掌握了两家公司的控制权。反向购买合并成本的计算原理就是依据实质重于形式的原则,把这场交易看作是由B股东主导的合并,即B股东对A股东定向增发一定数量的股票达到同样的效果,取得乙公司60%的控制权。合并成本是在计算出虚拟增发的股份数量的基础上与合并日股票的公允价值相乘得到的结果。但是,关于合并成本还有另外的一种处理方法,本文将在案例中详细展开。虚拟增发股票的数量=600÷60%-600=400万股,合并成本=400×15=6000万元。

(2)商誉。反向购买可以看作是企业合并购买法中的一种特殊情况,因此其主要的会计处理方法与企业合并保持一致。购买法中,商誉是被合并企业可辨认净资产公允价值高于合并成本的部分,在反向购买法中同理。然而,反向购买确定的商誉往往都很大,由于其后续计量方法是在每个会计期末进行减值测试,这会对合并企业后续的业绩形成较大的风险。根据周婧(2013)认为商誉之所以价值过大有两个原因:第一,计算商誉时仅仅扣除了被合并企业净资产的公允价值,因此,反向购买形成的商誉包括了壳资源的价值和被购买企业本身无形资产的溢价。第二,由于反向购买的商誉是购买方为了构建整个企业集团而对外投资的对价,因此,该商誉应该由购买方和少数股东来共同承担。在本例中,商誉应该由A股东承担40%,B股东承担60%。由于我国采用的是“部分商誉法”,合并财务报表上的商誉仅仅是控股股东承担的部分,少数股东的商誉并不包含在内。因此,反向购买财务报表上面呈报的商誉与一般意义上的商誉口径不一致。这会导致财务报表使用者不能准确的理解财务信息,对其投资决策造成风险。一个比较恰当的方法是将商誉确认为B股东应当承担的60%的部分,即[6000-(5000+700)]×60%=180万元。因此,商誉的减值测试应该以180万元为限。

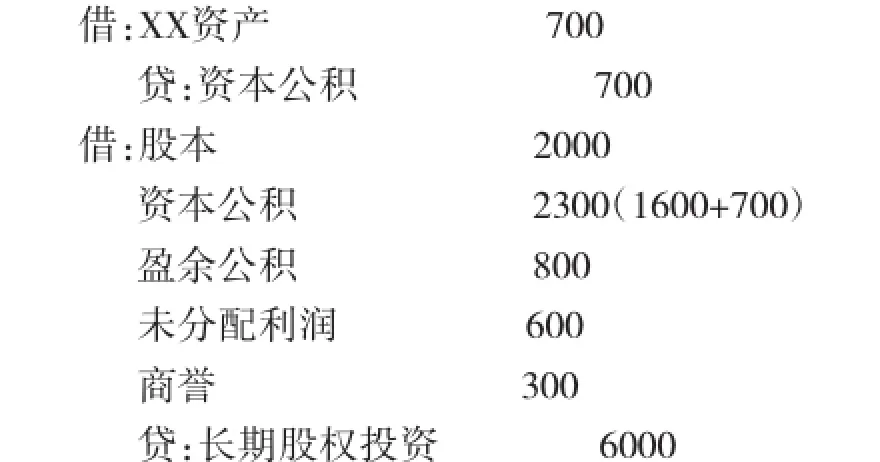

(3)合并财务报表的编制。反向购买的合并财务报表编制与传统的合并财务报表差异很大。准则要求合并报表的编制主体是法律上的母公司(被购买方),而报表的编制角度却是从法律上的子公司(购买方)出发的。具体分析如表2、表3所示。上述例子中的抵消分录如下:

表2 合并资产负债表及其编制过程(单位:万元)

表3 反向购买四种会计处理方式比较分析

二、反向购买会计处理案例分析

从2008到2010年,淮钢特钢经历两年时间成功重组高新张铜,在壳公司高新张铜的基础上注入了优良资产。高新张铜改善业绩避免退市,淮钢特钢通过这种方式得以进入证券市场融资,双方实现共赢。重组后,高新张铜持有淮钢特钢63.79%的股份,能够控制高新张铜的生产经营决策,成为其控股股东。因此,高新张铜原股东沙钢集团丧失控股股东身份。但是,沙钢集团通过换股获得了高新张铜74.88%的股份控制其生产经营决策,从而间接控制了淮钢特钢。从表面上而言是高新张铜发起合并并购淮钢特钢,但最终淮钢特钢却取得了控制权,从实质上而言已经构成了反向购买。

(一)业务认定高新张铜在2010年12月末公布的《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(修订稿)》中判定高新张铜不构成业务。报告书中阐述的理由如下:高新张铜在2007-2009年的时间内连续巨额亏损,经营业绩持续恶化;另外,公司有大量的应收应付款项无法收回和偿还,部分甚至进入诉讼程序,财务环境恶劣。基于上述情况,公司判断给投资者带来经济利益流入的可能性较小,因此,高新张铜不构成业务。企业采用权益性交易法核算。笔者认为,高新张铜发布的资产重组报告对“业务”的认定是欠妥的。根据《企业会计准则讲解2010》对业务认定的规定和解释,并不要求必须满足所有的判定条件才能成为业务,如果能为企业带来经济利益的流入,比如经营性现金流入或是降低生产成本,也可以被判定构成业务。对业务的认定是企业根据自身情况运用经验来综合判断的结果,其精髓是实质重于形式。只要从实质上看能带来经济利益的流入,就可以判定构成业务。本案例中,在2007-2009年期间,均有正的经营性现金流量,因此即使企业亏损仍然构成业务。基于以上分析,该反向购买交易应采用反向购买法。

(二)会计方法的选择笔者利用不同会计方法下该项重组业务的财务结果来分析业务判定对财务的影响。

(1)购买法。在购买法下,法律上的购买方与被购买方同会计上相一致,合并报表是站在法律上购买方的角度编制的。合并报表对于法律上的被购买方的各项资产和负债按公允价值入账,购买方的资产负债价值不变,即按历史成本入账。合并成本是付出对价的公允价值。合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值的差额计入商誉或是损益。对企业而言,在后续计量过程中对被购买方资产计提折旧是以公允价值为基础。一般的借壳上市交易,借壳公司的资产较为优良,因此公允价值增值较高。这样会使企业后续计量时计提较高的折旧对利润造成影响。

本例中,根据具有专业资质的评估机构出具的评估报告,截至2008年12月31日,淮钢特钢净资产评估价值为329342.01万元,账面价值为134225.31万元。净资产增值145.37%。假设这些资产的折旧年限为10年,每年折旧19511.67万元。而2007-2009年期间,淮钢特钢的年均净利润为37959.78万元,折旧部分占年均净利润的51.4%。综上所述,可辨认净资产公允价值增值部分的折旧几乎占到年均净利润的一半,这会严重削弱企业的经营业绩,因此,企业不会倾向于采用这种会计处理方法。

(2)权益性交易法和反向购买法。权益性交易法和反向购买法是处理反向购买问题最常见的会计处理方法。当反向购买中会计上的子公司(法律上的母公司)不构成业务时,采用权益性交易法;反之,采用反向购买法。之所以将其放在一起,是因为这两种会计处理方法大体上一致,在编制合并报表时均对会计上子公司资产和负债采用公允价值计量,会计上母公司的资产和负债保持历史成本。最大的不同是二者对合并成本与取得会计上子公司可辨认净资产公允价值的差额处理不同。反向购买法将其确认为商誉,而权益性交易法将其冲减资本公积。正是由于存在这种差异,使得两种方法下会计结果差异很大。反向购买法形成的商誉往往价值都很高,这也是由反向购买自身业务的特点所决定的。因此,在后续计量的每个会计期末都需要对其进行减值测试。商誉减值测试的结果有较大的不确定性,与外部宏观经济环境、企业资产状况、企业经营情况等因素有关。这会对企业反向购买后的业绩形成较大的威胁。然而,权益性交易法直接把该差额冲减所有者权益,对后续的会计结果没有任何影响。基于这两种会计处理方法对结果影响的不同,反向购买的企业更倾向于将被购买方即“壳公司”确认为不构成业务。

结合本案例分析:首先,无论高新张铜是否构成业务,基于控制权转移的事实,其经济业务实质都是反向购买,这两种情况下反向购买的合并成本计算方法都是相同的。根据《企业会计准则讲解2010》反向购买的合并成本有两种计算方法。第一种方法是使用被购买方定向增发的股份的公允价值。在本例中为高新张铜向淮钢特钢发行的股份1180265552股与每股单价1.78元的乘积。合并成本=1180265552×1.78=2100872682.56元。第二种方法是购买方虚拟增发股份数与每股公允价值的乘积。虚拟增发股份是反向购买会计上的母公司如果想要取得合并后主体同样份额需要直接发行的股票数。本例中沙钢集团与高新张铜交换股权后拥有1180265552股,占高新张铜增发后股份的74.88%。根据实质重于形式的原则,如果由沙钢集团主动增发股份,增发后占合并后主体的份额仍为74.88%,那么,沙钢集团应当虚拟增发207638535股(970290000× 63.79%÷74.88%-970290000×63.79%)。每股公允价值为3.39元[2100872700÷(970290000×63.79%)]。因此,合并成本为703894633.65(207638535×3.39)。虚拟增发股数=970290000×63.79%÷74.88%-970290OOO×63.79% =207638535股;每股公允价值=2100872700÷(970290000× 63.79%)=3.39元/股;合并成本=207638535× 3.39=703894633.65元。

上述两种方案的合并成本分别为21亿和7亿,前者是后者的三倍。本案例中选择第一种方法计算的结果作为合并成本。《企业会计准则讲解2010》认为:“购买方的权益性证券在购买日存在公开报价的,通常应以公开报价作为其公允价值;购买方的权益性证券在购买日不存在可靠公开报价的,应参照购买方的公允价值和被购买方的公允价值二者之中有更为明显证据支持的作为基础,确定假定应发行权益性证券的公允价值。”显然,与非上市公司淮钢特钢相比,高新张铜定向发行股份的价格是基于重组方案发布日前20天的平均价格确定的。因此,第一种计算方法有更为明显的证据支持其价值是公允的。另外,如果采用第二种方法确定合并成本,最终会得到一个巨额的负商誉。这显然与反向购买的经济实质不相符。基于上述理由,笔者选择第一种方法作为合并成本的计算方法。

其次,在合并成本确定的基础上,可以通过高新张铜的公允价值确定合并成本与取得高新张铜可辨认净资产份额的公允价值来计算二者的差额,继续为编制合并报表做准备。高新张铜的公允价值有的算法是根据增发股份的单价1.78元每股乘以增发前的股本数来确定的。笔者认为这样的算法并不太可靠,因为根据高新张铜发布的资产重组报告,1.78元/股是以2008年12月30日(重组方案公告日)股价为基准之前20天的平均股价。这个股价仅仅是市场根据高新张铜过去的经营状况和财务成果的评估价格,高新张铜还包含了作为一家上市公司的“壳资源”。因此,笔者对高新张铜公允价值的确认选取的是第三方评估价值。中银国际在2011年3月发布的《关于高新张铜有限公司恢复上市之保荐书》中,对高新张铜的公允价值做出了评估,可辨认净资产公允价值为205016.93万元。因此,合并成本与取得高新张铜可辨认净资产公允价值的差额为79306.97万元(210087.27-205016.93×63.79%)。

(三)合并财务报表的编制

(1)反向购买法。

资产的合并数=高新张铜(被购买方)公允价值+淮钢特钢(购买方)账面价值+商誉=293193.73+1072388.05+79306.97=1444888.75万元

负债的合并数=高新张铜(被购买方)公允价值+淮钢特钢(购买方)账面价值=88176.80+683790.09=771966.89万元

股本合并数=淮钢特钢(购买方)股本×购买方参与换股的比例+淮钢特钢(购买方)虚拟增发股份数=97029.00× 63.79%+20763.85=82658.65万元

盈余公积合并数=淮钢特钢(购买方)盈余公积×购买方参与换股的比例=6218.68×63.79%=3966.90万元

未分配利润合并数=淮钢特钢(购买方)未分配利润×购买方参与换股比例=183829.61×63.79%=117264.91万元

资本公积合并数=股东权益总额合并数-股本合并数-盈余公积合并数-未分配利润合并数=672921.86-82658.65-3966.90-117264.91=469031.40万元

(2)权益性交易法。权益性交易法与反向购买法大体上相同,只在处理合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额做法不同。因此,权益性交易法下,先用与反向交易法完全相同的方法计算出各项目的合并数。然后,再将上述差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的再依次冲减盈余公积和未分配利润。由于本例中差额只有79306.97万元,而资本公积冲减前有389724.43万元,因此不需要在对盈余公积和未分配利润进行冲减,具体报表如表4所示。

表4 权益性交易法和反向购买法合并报表(单位:万元)

(四)案例小结本文通过对淮钢特钢反向收购高新张铜这个案例的详细剖析说明:企业有着强烈的动机利用对业务的判定进行盈余管理。上述案例中,通过将被购买方高新张铜判定为不构成业务,淮钢特钢避免了确认近7.9亿元的商誉,同时也降低了总资产的水平。另外,准则对于权益性交易法的规定极其模糊,在实务中基于理解上的不同,处理方法也不统一,导致权益性交易法某种程度上的滥用。关于反向购买中的合并成本的计算,案例中介绍了两种处理方法。由于购买方通常是非上市公司,对于股权公允价值难以确定,这给合并成本的计算带来了困难。

三、反向购买会计处理完善建议

(一)在准则中细化对“业务”的定义现行的会计准则对于业务的界定有许多模糊之处,给企业利用业务进行盈余管理带来了可乘之机。现行准则对业务判定的两个标准,一是企业的资产和负债具有投入、加工和产出的能力;一是能给投资者带来经济利益流入。这两个标准不合理之处在于如果反向购买中被购买方没有投入、加工和产出的能力,或是不能给投资者带来经济利益的流入,但是在合并后稍加整合被购买方原有资产又能够继续运行和盈利。这种情况下,会计处理是符合准则的要求的,然而实际上看被购买方是能构成业务的。因此,对于业务的定义标准需要进一步细化,从经济实质出发,分别就不同的情况提出有针对性的判别细则。

(二)统一商誉的计算口径传统的企业合并对商誉的确认是符合“部分商誉法”的,即合并报表上的商誉反映的是母公司承担的商誉,不包括少数股东承担的部分。在反向购买中确认的商誉混杂了很多其他的成分。首先,反向购买中的商誉除了包含被购买方无形资产的溢价还包含了被购买方“壳资源”的价值。这部分应当从商誉中剥离出来单独确认。其次,反向购买的商誉可以看作是购买方为使企业形成一个整体而形成的商誉,这其中不仅是购买方的商誉,还有被购买方应承担的商誉。因此,现行反向购买确认的商誉有虚高的成分,而后续计量中商誉的减值全部冲减了母公司的利润,这显然是不合理的。因此,比较恰当的做法是从商誉中剥离“壳资源”价值和被购买方应承担的商誉。

(三)明确权益性交易会计处理方法在现行准则中对权益性交易的会计处理方法没有具体的规范,这导致在实务中对权益性交易法和权益结合法极容易混淆,同时也会导致对权益性交易法的滥用。现在比较主流的观点认为权益性交易法应对被合并方采用公允价值入账,合并方继续沿用账面价值,合并成本与取得的被合并方可辨认净资产公允价值的差额计入权益。但是计入权益的方法有所不同,有种方法是按照反向购买的方法,将购买方的除资本公积外的权益项目乘以购买方占被购买方的股份比例计算合并报表的权益项目,最后倒挤出资本公积。还有一种方法是将差额依次冲减资本公积、盈余公积、未分配利润。不同处理方法会使结果产生差异,削弱可比性,也会造成投资者对财务信息理解的偏差。因此,在会计准则中明确规范权益性交易的会计处理方法是最好的解决办法。

*本文系重庆市2014年高等学校教学改革研究项目“专业与生活相结合的高职会计校内真账实训研究”(项目编号:142086)阶段性研究成果。

[1]张宇:《借壳上市有关壳资源的会计计量问题探究——以华源股份为例》,《会计与经济研究》2013年第3期。

(编辑周谦)