论明代江西吉安府的科第盛况及其成因

郑立勇,雷炳炎

(湘潭大学 历史系,湖南 湘潭 411105)

论明代江西吉安府的科第盛况及其成因

郑立勇,雷炳炎

(湘潭大学 历史系,湖南 湘潭 411105)

吉安府乃明代江西布政司科甲极盛之府,取中进士数为全省十三府之首。其冠绝全省的不光是进士总数,状元、鼎甲数同样遥遥领先于全省其他各府,曾两次出现一科三鼎甲的盛事,这种盛况在科举时代的中国是绝无仅有的。这种情况尤以庐陵、泰和、吉水、安福诸县为最。此等盛况既是明代吉安拥有强大科举实力与竞争力的集中表现,又与其发达的交通与经济、官私学教育兴盛、深厚的科举积淀与浓厚的科举氛围、庞大的参试群体以及士大夫群体间的奖掖后进等有着极大的关联。

明代;吉安府;科甲鼎盛;进士

一、吉安科第盛况空前

科举制度是中国历史上一项极为重要的选举制度,科举制度中又以进士科为盛。自隋炀帝始设进士科以来,到明代时科举制度进入了鼎盛期,科举考试的严格也超过了历代,进士科的重要性更加突出,形成了“非进士不入翰林,非翰林不入内阁”的格局。明代考中进士对于当时士子的重要性不言而喻。由于科举制度的形成,唐以下的社会又被称为“科举社会”。[1]27由于明代吉安地区科甲鼎盛绝俦,因而与科举相关联的庞大的士人群,构成了非常典型的科举社会。

科举社会的形成也是衡量各地科举实力强劲的标志,主要体现在进士中式数、状元以及鼎甲数的多少上。明代吉安地区形成了非常典型的科举社会,其科举成就令人瞩目。

自宋代以来,吉安便人才辈出,号称人文渊薮,论节义则杨邦乂、文天祥,论文章有欧阳修、胡铨、周必大,他们的榜样作用引领后来士子相继攀附,对吉安后学的影响是极为深远的。万历《吉安府志》称:“至欧阳修一代大儒开宋三百年文章之盛,士子相继攀附,必以通经学古为高,以救时行道为贤,以犯颜敢谏为忠。家诵诗书,人怀慷慨,文章节义遂甲天下。”[2]卷十一自此,吉安就有了“文章节义之邦”的美称。入明以后,吉安科举再攀高峰,尤其在明初一百年,达到鼎盛。有关明代吉安的科举成就,明人的文集中早有论及,刘仕义在《新知录摘抄》中论述到:

江西一省可谓冠裳文物之盛,而吉安一府为尤最。自洪武辛亥至嘉靖己未,凡六十科,吉安进士七百八十八人,状元十一人,榜眼十一人,探花十人,会元八人,解元三十九人,登第者二十八人,官至内阁九人,一品六人,赠三人,尚书二十二人,赠四人,左右都御史六人,得谥二十五人。盛哉!吉水刘充化尝赋吉郡十状元诗云:“天开文运盛庐陵,累占鳌头已十人。胡广时中兼子棨,彭时刘俨与罗伦。后来彭教同曾彦,前有陈循并鹤龄。何事三元争些子,斯文颙望在明春。”既而罗念庵洪先复与进士第一。盛哉![3]36

景泰时,泰和籍大学士陈循亦称:“江西及浙江、福建等处,自昔四民之中,其为士者有人,而臣江西颇多,江西各府而臣吉安又独盛。”[4]卷268地方志中也能处处找到时人对当时那种科甲盛况的记载,如:

泰和邑儒学之设久矣,士子业诗书而谭礼乐,彬彬然文风之盛,他邑罕俪。自入国朝洪武、永乐以来,士之鏖战于文场者,自乡试以至廷试,屡占第一之选。释褐而登仕版者,内而公卿、郎署,外而牧伯守令、学校执事,道德、文艺、事业著称于时者,不可胜数,何其盛之又盛也。[6]卷七

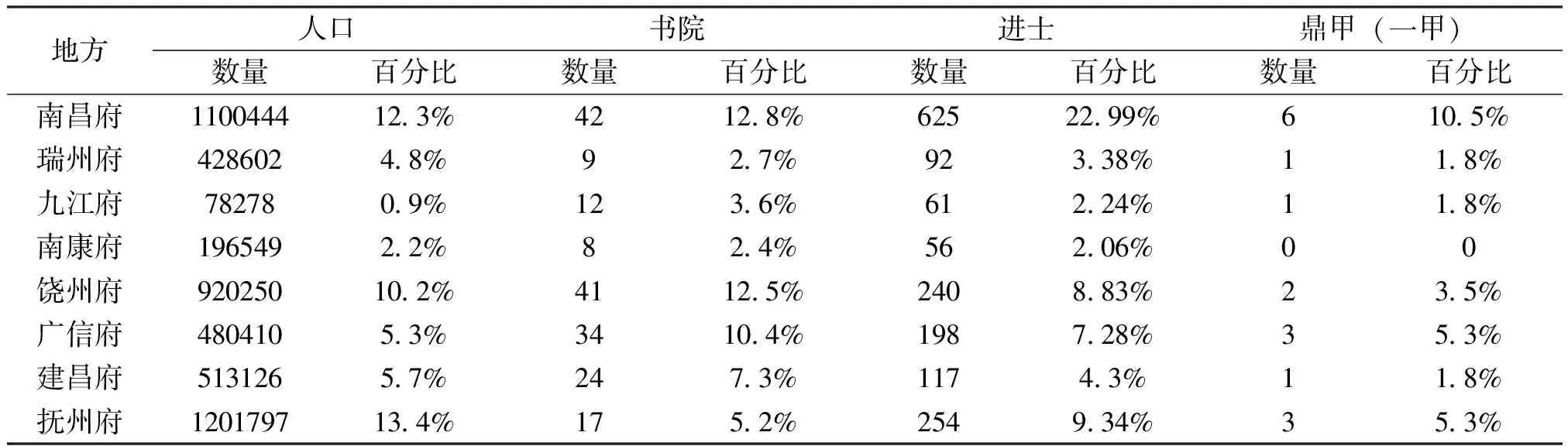

士子群彦辈出,这种盛况在明初一百年是江西十三府甚至全国各府都无法比拟的。虽说正德、嘉靖以后逐渐被南直隶苏州府、浙江绍兴府超越,但是终明一代,吉安府进士总数高达818人,远高于本省位居第二的南昌府(625人),占江西进士总数的30.1%,居全省第一(见表1)。其中仅永乐一朝的22年内就出进士172名,平均每年约有8名进士,是明清两代吉安年均出进士最多的时期。就全国来看,也仅次于苏州府(894人)、绍兴府(836人),居全国第三。[7]257-264并且差距并不大,约占全国3.32%,比全国进士数第四多的南昌府多近200人。也就是说,明朝所取全部进士中,每30人至少就有一个是吉安人。由此可见明代吉安府科举实力之强。

明代进士又分为一、二、三甲。一甲进士三人,又称“三鼎甲”,赐进士及第,中第者直接赐予官职,即翰林院俢撰、编修,因其科名最为显赫、仕途极为优越,故竞争也最为激烈。二甲、三甲进士若干,分别赐进士出身、同进士出身。所以,一甲进士的数量自然成为科举竞争力强弱的最直接标志。

吉安科甲之盛恰恰可以从一甲进士数反映出来。通过表1可以看到,明代举行会试88科、殿试89科,共产生一甲进士267人,江西省一甲进士57人,占全国鼎甲数的21.3%,而吉安一府竟产生了35名,其中状元12名、榜眼11名、探花12名,吉安一府占全省的61.4%,又占全国的一成多。放眼全国看来,吉安也是居各府之冠,是全国各府一甲进士平均数的21倍。尤为值得一提的是,建文二年和永乐初元的科考中,一甲进士俱为吉安人,“(建文)庚辰科一甲三人,首胡靖、江西吉水人;次王艮、亦吉水人;第三李贯,为庐陵,俱同郡人,真奇事。而永乐初元(甲申科),开科一甲三人亦皆吉安,尤奇。”[8]补遗卷二又“二甲第一名杨相、第四名王直俱泰和人,第二名宋子环,吉水人,第三名王训,庐陵人,相又会元也,七人皆吉安府。”[9]52连续两科的一甲均被一府举子夺得,这在整个科举时代是绝无仅有的盛事,成为千古美谈。“是科(甲申科)选庶吉士二十八人,以为上应列宿。而江西占十七人,吉安一府又居其半。”[8]卷十四故时人云:“国初文运江西独盛,故时有‘翰林多吉水,朝内半江西’之谣。”[10]卷一

表1 明代江西各地人口、书院、进士、鼎甲对比表

续表

地方人口书院进士鼎甲(一甲)数量百分比数量百分比数量百分比数量百分比吉安府206172123%8826 9%81830 1%3561 4%临江府8050879%103 0%1676 14%35 3%袁州府3792363 9%175 2%421 54%11 8%赣州府3662654 1%195 8%341 25%11 8%南安府749520 8%51 5%150 55%00总数8982482326271957

鼎甲之中,状元科名最为显赫、仕途极为优越,故竞争也最为激烈,中第之难,可想而知。虽说竞争激烈,但是对于有着“文章节义之邦”之称的吉安来说,士子中状元屡见不鲜。有明一代,全国共产生89位状元,江西状元17位,而吉安府竟有12位之多,占全省状元总数的70.6%,在江西科举中可谓独占鳌头、叹为观止!而作为本省科举大府之一的南昌府仅有两名状元。更有甚者,吉安状元数遥遥领先于科举第一大府——苏州府多达5人,占全国状元总数的13.5%。可见当时吉安府文运之发达、科第之兴盛。

二、吉安进士分布特征

虽说吉安府进士的总数居全国之翘楚,但是通过史料和研究发现,其时间和地理上的分布极为不均。对此,笔者做了专门统计,并把结果列表显示如下(见表2):

(一)时间分布

1.3.8 膨胀度(SC)的测定。准确称取约1 g的样品,记为M,将其加入量筒中,使其所占的体积记为V1,加入10 mL蒸馏水,振摇使其均匀分散,置于25 ℃的水浴锅恒温24 h,使样品充分膨胀后记录其体积V2,并按以下公式计算:

在时间分布上,可以发现,明朝中前期的137年,吉安府中第进士数高达553人,占吉安进士总数的67.7%;而明朝中后期的138年,其中第进士数仅有264人,仅占32.3%,也就是说,吉安府将近7成的进士是在明朝中期以前中式的。由此可见,吉安府功名成就最辉煌的时期是在明中期以前,自正德以后开始走下坡路,科举竞争力减弱,逐渐被南直隶、浙江等经济更为发达的地区所赶超。什么原因使吉安府科举竞争力不如江南几府了呢?可简单总结为以下几点:

首先,明中期以后,江南经济迅速恢复,江南社会整体实力大为增强,江南士人应举者倍增,在全国的竞争力也逐渐提高。嘉、万以后,江南社会更趋稳定,经济持续繁荣,士子们更热衷于科场,纷纷在科考中大显身手,“世庙以来,则江南彬彬乎盛矣,”[11]5中式人数逐年上升。如杭州府,“自世宗御宇以迄于今,科第日增,人文益盛。”[12]卷十九如绍兴府余姚县,科第蔚然成风,“成嘉之际,胪唱比肩,纪鸿渐者侈,为盛事”。[13]卷十四明末,江南繁盛,群彦辈出,朝堂之上多江南士人,故而,科考中式者多江南士子,这就在一定程度削弱了江西地区的科举竞争力。

其次,这与会试主考官有很大的关联。明朝前中期,中央形成了以解缙、杨士奇为首的吉安士大夫群体,对明代政治产生了极为深远影响。他们掌控着当朝政治和考官任命权,操纵着明代科第选举的权柄,会试主考官多由吉安人担任。江西人担任会试考试官人次的比例,接近总数的一半,也几乎是浙江、南直隶二者之和的两倍,而吉安籍会试主考官占会试考试官人次的比例达到三成多。由于地域观念的原因,明代士人选举多喜同乡之人。考试官对衡文标准的把握,有其各自的内在法则,在文学风格的把握上,必然会体现出一定的派别特征。吉安籍考生在会试中,由于文风的契合,较他省士子更容易获得考试官的青睐。明中期以后,吉安士大夫丧失了在朝廷的政治与文化优势,尤其是内阁辅臣等高官的减少,直接影响了会试主考官的选任。朝堂之上多江南士人,故而,会试主考官多江南士人,科考中式者多江南士子,吉安士子在明朝中期以前的所取得的辉煌成就不复存在也在情理之中了。

此外,这一情况也与“阳明心学”的影响不无关系。作为科举大府的吉安府,特别是吉安府的庐陵、泰和、吉水、安福等地,明中期以后却成了王学的主要传播地,形成了“江右王门”,并继承和发扬了阳明学说,深深地影响着吉安士子。“阳明心学”的主要精神要义就是“致良知”,也即“实学”,“实学”是带有“事功之学”性质的,强调经世致用,治乱亲民。王阳明的“实学”概念是针对举业的八股之学和辞章、考据、训沽、记诵之学及空口讲说仁义道德而不着实于行的假道学,故其教育思想主张以德为本,德业并进,即明确学习的目的不是为个人升官发财,而是为国家社稷。他认为,努力掌握有用的知识,以实德实行的“实学”来拯时救弊,挽救大明危机,大丈夫当如是矣!而“阳明夫子生平德业著于江右最盛,讲学之风亦莫盛于江右,而尤盛于吉之安成。盖因东廓诸君子以身为教,人之信从者众。”[14]467黄宗羲也说:“姚江之学,惟江右为得其传。……盖阳明一生精神,俱在江右。”[15]卷十六可见阳明学说对吉安的学术风气影响深远。嘉靖时中状元的吉水罗洪先对功名并不看重,宣称:“儒者事业有大于此者,此三年一人,安足喜也。”[16]卷283而这种 ,便是探讨“良知”之学,讨论济世救民的“实学”。虽然欧阳德、邹守益、聂豹、罗洪先等王门著名弟子都是科举考试的成功者,但是许多受阳明学说影响的士子并不热衷于科举。这种风气所致,对于吉安乃至江西的进士取录,影响都是十分深远的。

(二)地理分布

在地理分布上,吉安府进士在一府之中的分布上呈现出两极分化的趋势,进士数的分布极不均衡。据有关资料所知:庐陵、泰和、吉水、安福县的进士数均超过百人,永丰县也有67人;而龙泉、万安、永新、永宁几县的进士总额也没有前面几县多,前五县的进士数竟占整个吉安府进士数的85.8%。如此巨大的差距竟在一府出现,可从地理位置与交通上来解释。吉安府各县大致可以划分为两种不同类型:一种是文化传统深厚、上层士绅众多的盆地型;另一种是高级士绅较少、科举较弱的山区型。前一类包括位于吉泰盆地的庐陵、泰和、吉水、安福及永丰县,后一类则包括地处山区的龙泉、万安、永新、永宁县。因地处吉泰盆地的庐陵几县都临近赣江,古代运输又以水运为主,故其交通便利,与外界联系方便;且古代又以农为本,吉泰盆地地势平坦,土壤肥沃,“自邑(泰和)以及郊,自郊以及野,峻岩重谷,昔人足迹所未当至者,今皆为膏腴之壤”。农业发展,经济强盛,所以文运昌盛。而地处山区的龙泉几县,位置偏远,“山深地僻,民俗质朴”,交通不便,故其科举实力不强。

三、吉安科第蔚盛的原因

明代吉安府以区区一府之地,竟然产生进士818名,比四川、云南、贵州、广西的进士总数都多,是云、贵、广三省进士数总额的2倍,可见,当时吉安科甲之鼎盛,文运之发达。科举的地域差异为什么会这么明显,何炳棣在其《科举和社会流动的地域差异》一文中论述到:“科举和社会流动的地域差异,取决于一系列因素的结合,诸如人口、移民、经济、文化传统、制度化和非制度化的有效途径,进士和举人的地区定额,以及促进社会流动的观念和神话对社会的渗透程度”。[17]299吉安科举发达的原因肯定要受到上述要素的影响,吉安府之所以有如此强大的科举竞争力,其原因主要有以下几个方面:

1.经济力量的支持

自安史之乱后,中原地区受战乱的影响,人口锐减,经济凋敝,社会残破,人口和经济的中心,开始自北方向东南移动。“五代时期,中原地区沦为兵燹连年的主战场,特别是1126年北方落入金人手中之后,这种移动就变得更加显著。受过教育的北方汉人大规模的南迁,长江流域无与伦比的河流、湖泊和运河网络,持续不断兴修的水利工程,以及早熟稻广泛传播大大拓展了水稻种植的的地区,这一切都促使长江中下游流域的省份和福建在经济上和文化上更加发达”。[17]303经过宋元时期的进一步开发,江西的经济与文化更加繁荣,而吉安地处赣江中游的吉泰盆地,从唐代就开辟了长江——鄱阳湖——赣江——岭南的官商交通要道,从这里上可溯赣江沟通闽粤,下可泛鄱阳湖抵达长江下游各省市,吉安处于这一交通要道的关键地段,成为交通要津,这一优越的地理位置促进了这一地区经济的发展和文化的繁荣。

此外,在以农业为主的传统时代,优越的地理位置使吉安地区很快成为江西省经济开发与文化发展较快的地区之一。史载:“自江而南,吉为富州。庐陵户余二万,有地三百余里,骈山贯江,扼岭之冲。材竹铁石之赡殖,苞篚韗辑之富聚,土沃多稼,散粒荆扬,故官人率以贪败。”[18]卷六十八“自邑(泰和)以及郊,自郊以及野,峻岩重谷,昔人足迹所未当至者,今皆为膏腴之壤。”兴盛的农业、手工业等经济活动,加上重要的交通位置,造就了江西吉安的经济实力。由于科举的兴盛不是一蹴而就的,需要强大的经济实力作为支撑。因此,在明前期经济水平高于其他地区的江西,社会、经济、人文承宋元之余绪,呈现持续繁荣的势头,士人也大显身手,科名显赫。

2.官私学教育兴盛

明朝建立后,由于受到元末战乱的影响,经济凋敝,人才凋零,统治者首先要面对的就是如何培育人才,恢复经济,巩固统治。于是,在洪武二年,诏天下府、州、县立学。谕中书省臣曰:“学校之设,名存实亡。兵变以来,人习战争。朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。京师虽有太学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学。”[19]408-409朱元璋之所以把兴学校视为最急务,是因为学校乃国家储才之所,然“明制,选举之法,大略有四:曰学校,曰科目,曰荐举,曰铨选。科目为盛,卿相皆由此出,学校则储才以应科目者也”。[16]卷六十九科举必由学校出,所以学校和科举更为紧密地联系起来了。由于学校是培养科举人才的,故学校盛,则生员科举竞争力强。

吉安府的地方官学分为府、县学与社学。吉安府境内儒学办学历史悠久,据《江西通志》载,早在唐代,就有了泰和县学。除了永宁县学始建于明外,其他县学均始建于北宋时期。可见吉安地区办学历史之悠久,文化传统之深厚。入明以后,吉安府各县儒学在旧学基址上由知县相继修建,如吉安府学由“知府莫已知、朱仲智在洪武年间相继修之”,庐陵县儒学在“洪武七年,知县王泰重修”,吉水县学于“明洪武元年,知州费震修”,等等。

明代吉安社学也获得较大发展,“洪武八年正月,诏天下立社学。十六年,诏民间立社学。有司不得干预”。[19]411天顺六年(1462),诏府、县每里建社学,此时,庐陵有“礼字”、“乐字”、“射字”、“御字”、“书字”、“数字”等14所社学。弘治年间,王昂知永丰,“毁淫洞,增社学,聚邑中子弟而教之”。[2]卷十七社学作为官学的启蒙学校,教育民间15岁以下的幼童,教育俊秀者可补儒学生员,为吉安各儒学培养了大批优秀生员。

此外,吉安地方官对学校文教事业尤为重视。《吉安府志》中对此记载颇多,如“朱仲质,洪武二十一年知吉安府,以廉介自守,刑政清简,吏畏民怀,修学校,奖掖生徒,士彬彬而礼义”;“王泰,洪武七年令庐陵,开国之初,前令未遑兴学,泰至,增修学宫,鼓舞儒士,令行政举,民安职业,邑称大治”;“张振之,嘉靖间进士,为吉郡守,以厚风俗、兴学校为首务”;“孙懋,知安福,……尤崇重学校,士风振振改观”;等等。由此,造就了吉安府在明代尤其是中前期的科举实力非常强盛,蔚为壮观。

3.深厚的科举积淀与浓厚的科举氛围

吉安府能有如此辉煌的科举成就,这与他们深厚的科举积淀和浓厚的科举氛围是分不开的。吉安自宋代便取得了喜人的科举成就,出现了欧阳修、胡铨、周必大等名儒,对吉安后学的影响尤为深远。自宋以后,崇文重教蔚然成风,且代代相承,硕果累累。大学士泰和人杨士奇在其文集中就描绘到吉安浓厚的文化氛围:

吾尝窃谓,吾郡之俗所为可重,非他郡所及者,其民务义修礼尚气节,虽至贫,不肯弃诗书不习,至践者能诵《孝经》《论语》,晓知其大义。凡城郭闾巷、山溪林谷之中,无不有学。富贵者遇逢掖士,必敬礼之,不敢慢易。而尤重世族,苟其世贱,后虽贵盛,人固不愿与齿,而彼亦不敢以其贵盛加人。吾乡之俗如此。吾何以知其可重也?吾尝下彭蠡、泝大江、浮洞庭,游乎楚郢之间,又涉淮,道舒而东,上下数千余里,或行数日,不闻弦诵声;观其人之所务,朴者事渔稼,智者趋贾贩以逐什一之利。率资大势厚者为雄长,不务乎诗书礼义,不重乎逢掖之士也,不辫乎世族也。[20]卷二,石岗书院记

而庐陵、泰和、吉水、永丰、安福几县尤其热衷于科举,无论贫寒子弟,还是世胄公子,但凡有能力者皆投身科举。如“吉水人无贵贱,无不读书”,以至“三尺之童稍知文章,吉水文风盛于江右”;庐陵县“士大夫式法先型,多称述欧、胡、周、文及蒙山、篑山诸公,余亦敦礼守分,罕事奔竞,奋力科名,应乡试恒数百人,应郡邑童子试至三四千人,有颁白不已者”;[21]卷十六“西昌(泰和)之俗,大抵喜诗书而尊儒雅。不独世业之家延师教子,虽闾阎之陋,山谷之穷绝,序塾相望,弦诵声相闻”;[22]卷二安福县“人敦庞多厚。俗重故家,尚诗书,安勤俭,比屋弦诵不辍。良子弟争趋为士,农大夫辛苦力稼穑”[23]卷二;就连科举实力不强的万安县也是“士文雅俊逸,笃诵经史,达士贵卿相望于时。其贤者亦兢兢理学云”。[2]卷十一仅仅产生2名进士的永宁县,同样是“民俗质朴,稍尚诗书”。[2]卷十一可见,吉安府读书风气之盛,士风之浓,正是由于人们视科举重于一切,并由此营造出浓厚的科举氛围,激励士子们不断投身科举,从而创造了明代吉安府科举的辉煌。

4.庞大参试群体

人口数字是研究科举地理分布和社会流动率地区变化的基础。[17]299科举由学校出,各府县儒学生员是有差距的;学校生员数的多少影响一个地区科举竞争力的强弱,而学校生员数又是由人口数决定的。对此,吴宣德在《明代地方教育建设与进士的地理分布》中就论述到:一些在科举上获得较大成就的地区(浙江、江西、福建、南畿等),其在大州县的拥有数量上也相对较多。这一点,显示出拥有大量人口的大州县对地区科举成就有一定的支撑作用,也反映出大州县的人口对其学生人数也有一定的支撑作用。毫无疑问,庞大的考生群体对提高地区的科举竞争力有着重要作用。因此,能够提供较多附学生的地区自然更容易获得考生人数方面的支撑。

关于吉安人口数,通过表1可以看到:洪武二十六年,吉安府有口2061721人,居江西省第一,占江西总人口数23%,与科举中第比率的30.1%大体持平。具体分析到县时,明人丘浚在《大学衍义补》卷一八中建议:“请分府为上中下三等,州县之等亦如之。上县以编民百里为率,中县五十里以上,下县四十里以下。其县之过百里者,或升以为州,或析以为一二县。县之人民少者,割附近里分益之。”[24]181按照《明一统志》所载编户里数,吉安府的大县按编民百里以上的话来算有庐陵、泰和、吉水、永丰、安福、永新6县,而龙泉、万安、永宁3县都属于中县,整个吉安府没有编户40里以下的下县。从所领县数来看,吉安府领县九,是全省领县最多的府。通过分析以上数据看到,吉安府所领县数多,并且多是二三百里以上的大县,故其人口众多,能提供更多的附学生。在如此庞大的的生员数的前提下,本府的竞争力就很强劲,其中脱颖而出者遥遥领先各府理所当然。因此,明代吉安府取得的如此辉煌的科举成就,是与其在大县的拥有数量上多、提供庞大的考生群体有关的。

5.士大夫群体间的奖掖后进

中国古代社会是传统的宗法社会。由于自然环境的不同,形成了自给自足的自然经济;由于自然经济封闭性,古代中国由无数个封闭的区域小系统构成,形成了宗族,即是指以血缘为纽带,以地缘为范围,以父系家长制为特征的若干家庭组成的群体。费孝通就指出:“血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘则是血缘的投影,不分离的。‘生于斯、长于斯’把人和地的因缘固定了。生,也就是血,决定了他的地。世代间人口的繁殖,像一个根上长出的树苗,在地域上靠近在一伙。地域上的靠近可以说是血缘上亲疏的反映,区位是社会化了的空间。”[25]70正是因为如此,古代士人因为同乡之谊、桑梓之情的原因,他们之间的关系显得特别亲切,群体认同感也就更为强烈,在生活和学习上互相帮助,仕途上互相提携,形成了士大夫群体。

明朝前期形成了以吉安人为主体的江西士大夫群体,由于地缘的关系,在科举考试上录用乡人、拔擢乡邦后进就成了必然。明初永乐、洪熙、宣德皇帝尤其喜爱江西士人,大量选任江西士子,为吉安士人进入统治中心提供了便利。解缙、杨士奇等人在引掖乡人方面也做了诸多努力。解缙“重乡郡之好”,[20]续集卷八送王纪善序尤重乡人之选,永乐二年主会试,亦不避嫌,一甲三人、二甲前四名俱吉安人。在提拔乡人上,解缙可谓不遗余力,“喜引拔士类,如曾棨等二十八人,俱所奖进”。[26]卷三杨士奇同样是“惓懇梓邦,引掖后生”,[2]卷十一与解缙一样,大量培养、提拔乡邦士大夫。永乐十九年主会试,是科取士200人,吉安府中第者多达27人。到了仁、宣时期,杨士奇备受两帝的信任,且手握荐举大权,“荐士必出其门”。[27]卷二十六由于明初的吉安士绅间相互提携、彼此关心,互相给予实际的帮助,在国家权力中心占据着明显的优势,英宗正统九年形成了“翰林多吉水,朝内半江西”的格局,这对吉安士子参加科举考试的积极性,有着重要的激励作用。

四、结语

科第的兴盛与繁荣是由诸多因素综合作用的结果,吉安府在明代取得了惊人的科举成就,是与当地经济实力雄厚、文教之发达并形成的浓厚的读书风气和科举氛围是分不开的。另外,明代科举由学校出,学校生员数的多少影响一个地区科举竞争力的强弱。吉安府各县大都是编户几百里且人口众多的大县,为学校生源提供了保障。此外,不能忽略的一点是,明代中前期的几位皇帝喜欢任用江西士子,尤其是吉安士人,多授以要职,以致中央内阁多吉安人,在会试考试中多任用为主考官,为吉安士人进入统治中心提供了便利。

除此以外,许多研究者认为,明代中后期书院兴盛,讲学之风盛行,大多数书院成为讲学场所,教育与学术相为依托,风气也因之大开,造就了明代的科举成就。可是,就吉安府看来,书院未盛行的中前期的科举成就比书院盛行的中后期成就高,可见,阳明学在吉安的传播及书院讲学之风的盛行,仅仅造就了吉安文化的发达,却在一定程度上削弱了吉安士子的科举竞争力。

[1] 钱穆.国史新论 [M].北京:三联书店,2005.

[2] 余之祯等纂修.万历吉安府志 [M].北京:书目文献出版社,1991.

[3] 刘仕义.新知录摘抄 [M].北京:中华书局,1985.

[4] 孙继宗等.明英宗实录 [M].台北:台湾中央研究院历史语言研究所,1962.

[5] 郭子章.吉安贡举考序 [M]//泰和县志:卷25·光绪版.

[6] 宋瑛等修.同治泰和县志 [M].南京:江苏古籍出版社,1996.

[7] 吴宣德.明代进士的地理分布 [M].香港:香港中文大学出版社,2009.

[8] 沈德符.万历野获编 [M].北京:中华书局,1982.

[9] 王世贞.弇山堂别集 [M].北京:中华书局,1985.

[10] 张朝瑞.皇明贡举考:史部 [M].上海:上海古籍出版社,1996.

[11] 王士性.广志绎 [M].北京:中华书局,1981.

[12] 刘伯缙,陈善纂修.万历杭州府志 [M].北京:中华书局,2005.

[13] 万历新修余姚县志 [M].台北:成文出版社,1983.

[14] 王畿.王畿集 [M].吴震,编校.南京:凤凰出版社,2007.

[15] 黄宗羲.明儒学案[M].沈芝盈,点校.北京:中华书局,2008.

[16] 张廷玉.明史 [M].北京:中华书局, 1974.

[17] 何炳棣.科举和社会流动的地域差异[J].王振忠,译.历史地理,1993(11).

[18] 刘坤一.光绪江西通志 [M].南京:凤凰出版社,2009.

[19] 龙文彬纂.明会要 [M].北京:中华书局, 1956.

[20] 杨士奇.东里文集[M]//影印文渊阁四库全书:第1238册.台北:商务印书馆,1986.

[21] 陈汝祯.同治庐陵县志 [M].清同治12年刊本(1873).

[22] 杨韧,徐迪惠,等纂.泰和县志 [M].台北:成文出版社,1989.

[23] 张绣中.乾隆安福县志 [M].清乾隆47年刻本(1782).

[24] 丘浚.大学衍义补 [M].北京:京华出版社,1999.

[25] 费孝通.乡土中国 [M].北京:北京大学出版社,1998.

[26] 廖道南.殿阁词林记 [M].台北:明文书局,1991.

[27] 谈迁.国榷 [M]. 北京:中华书局, 1958.

(编校 舒易红)

On Great Pomp and Causes of the Imperial Examinations of Jian Prefecture in Jiangxi in Ming Dynasty

ZHENGLi-yong,LEIBing-yan

(History Department of Xiangtan University,Xiangtan Hunan 411105,China)

Gian prefecture is a county of pomp in the imperial examination in Ming Dynasty,the number of the third degree candidates in the imperial examination is ranked number one in the thirteen counties in the whole Jiangxi Province. It is not just the highest total number of the third degree candidates in the province,the number of the other candidates and scholars are also far ahead of other counties in the province. There appeared twice an event of three first degree candidates in the history which is rare in the imperial examination era in China. Especially,the counties of Luling,Taihe,Jishui,Anfu are the most. Such event is the concentrated expression of Gian with its strong imperial examination and competitive forces,and it also has great relevance with its developed transportation and economic prosperity,public and private school education,deep imperial examination heritage and strong imperial examination atmosphere,large candidate group and the phenomenon of exhorting and promoting the newcomers among the scholars.

Ming Dynasty; Jian County; pomp in imperial examination; scholars

2016-11-26

郑立勇(1992—),男,河南信阳人,硕士生,主要从事明清史研究。

K248

A

1673-0313(2017)02-0125-07