合肥市城区居民参与社区体育的调查

——以合肥市芙蓉社区为例

汪 洋,陈 洁

安徽新华学院通识教育部,合肥,230088

合肥市城区居民参与社区体育的调查

——以合肥市芙蓉社区为例

汪 洋,陈 洁

安徽新华学院通识教育部,合肥,230088

为了推进社区体育的发展,促进社区体育研究工作的开展,以合肥市芙蓉社区为例,采用问卷调查法,对城区居民年龄、性别、职业、收入、锻炼目的、锻炼项目、场所、公共设施以及影响因素进行了调查。结果表明:参加社区体育的居民在年龄层面上出现“两头热,中间冷”的现象,居民收入对城区居民参与社区体育的影响不大,城区居民参与社区体育的目的不尽相同,城区居民在参与社区体育时选择最多的项目是健身操、武术和散步;城区居民参与社区体育的影响因素包括内在和外在因素两个方面,最后,提出了加大社区体育工作的经费投入,引进和培养一批专业的社区体育指导员以及加大社区体育宣传力度三方面建议。

城区居民;社区体育;参与;投入;宣传

1 问题的提出

社区体育伴随着我国的城市化建设步伐加快而不断的发展。从20世纪90年代至今,关于社区体育的研究掀起了一个又一个的热潮。有的是关于其基础理论的研究,例如王凯珍对社区体育的区域范围、物质基础、体育需求、主要目的等基础理论进行了探讨[1];樊炳有的研究结果显示,社区体育在整合与沟通居民关系、解决社会热点问题等方面具有不可替代的作用[2];孔繁敏也对社区体育健身设施、指导员数量等现状问题进行了详细探讨[3]。这些研究丰富了社区体育的内涵,指导着社区体育的实践,但从大量的研究文献中可以看出,大多都是研究北京、上海、广州、西安等城市,而有关合肥的研究少之又少。近年来,随着合肥发展速度的不断加快,基础社区建设的不断完善,对这类研究的需求越来越迫切。

因此,本文拟对合肥市城区居民参与社区体育活动的情况进行调查,客观真实地反映其现状。根据调查得到相关资料和数据,分析和总结影响合肥市城区居民参与社区体育活动的因素,并提出应对的策略和可行性建议,为合肥市关于城区居民体育活动的开展和职能部门相关规章制度的建立提供一定的理论参考。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

以合肥市芙蓉社区的居民参与社区体育的情况为研究对象,以该小区的居民为调查对象。

2.2 研究方法

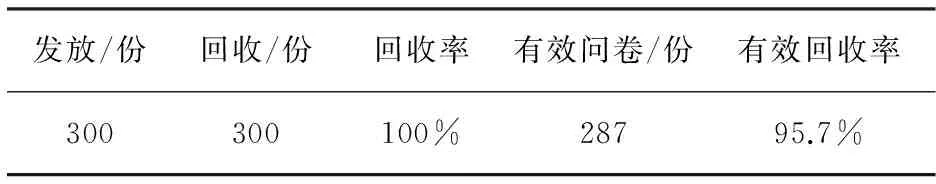

采用问卷调查法。参照社会学理论、体育科学研究方法和相关专家的建议,制定了《合肥市城区居民社区体育参与情况调查问卷》,并于2016年3月至5月期间完成问卷的发放和回收工作,结果如表1。

表1 问卷发放与回收情况

为了确保问卷的信度,问卷共发放两次,在相隔15天之后,从三个人群中各抽取50人进行重测,将两次调查得到的数据用统计分析软件SPSS18.0进行分析,结果如表2所示。

表2 问卷信度检验结果

注:当P<0.05时,相关系数旁标识“*”;当P<0.01时,相关系数旁标识“**”。

问卷的重测相关系数为0.87,相关系数旁标识为“**”,表明第一次和第二次所测得的结果达到显著相关,问卷的可信度较高。然后,将所收集到的数据进行分类和整理,并根据研究的需要,利用数据处理统计工具MicrosoftExcel2007和SPSS18.0进行处理、分析和比较,得出反映合肥市芙蓉社区居民参与社区体育的情况,为后续研究提供数据依据。

3 结果与分析

3.1 合肥市芙蓉社区居民参与社区体育的现状

3.1.1 不同年龄、性别的城区居民社区体育参与的情况

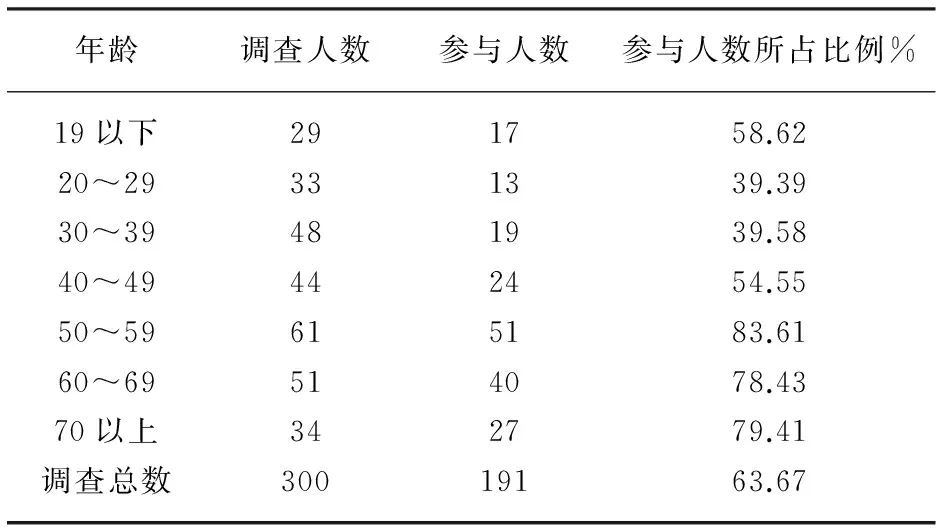

对300份问卷调查结果进行整理归纳,得到表3和图1中的数据。在调查的300名居民中,有191人参与到社区体育中,占总数的63.67%,说明该小区居民锻炼意识较强,参与社区体育活动的几率比较大。

表3 不同年龄的居民参与情况

从表3中可以看出,参与社区体育活动的人群主要以50岁以上的居民为主,这是因为这部分居民大多是离退休人员,他们的空闲时间较多,且对身体健康的关注度较高,因此参加社区体育活动的机会也较多;其次是20岁以下的居民,这部分人群基本上是中小学学生,学校的学习与活动较多,因此参加社区体育的机会也随之减少;而相对较少参与社区体育的人群为29~49岁之间的居民,这部分居民是中青年,他们当中部分人有学业、家庭和工作等方面的压力,空余时间较少,参与社区的次数减少;也有部分人对生活品质要求较高,且具有一定的经济基础,选择到就近的健身俱乐部进行体育锻炼,但参加社区体育活动的次数也较少。

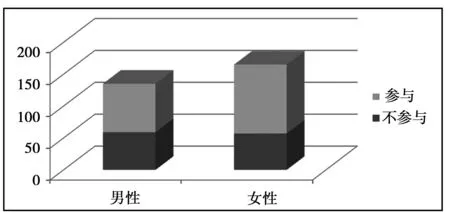

图1 不同性别的居民参与情况

在被调查的300名居民中,男性居民135人,女性居民165人。在135名男性居民中,参与社区体育的人数为76人,不参与的为59人;在165名女性居民中,参与人数为108人,不参与的为57人。结合图1可以看出,女性参与社区体育活动的人数要比男性多。

3.1.2 不同收入、职业的城区居民社区体育参与的情况

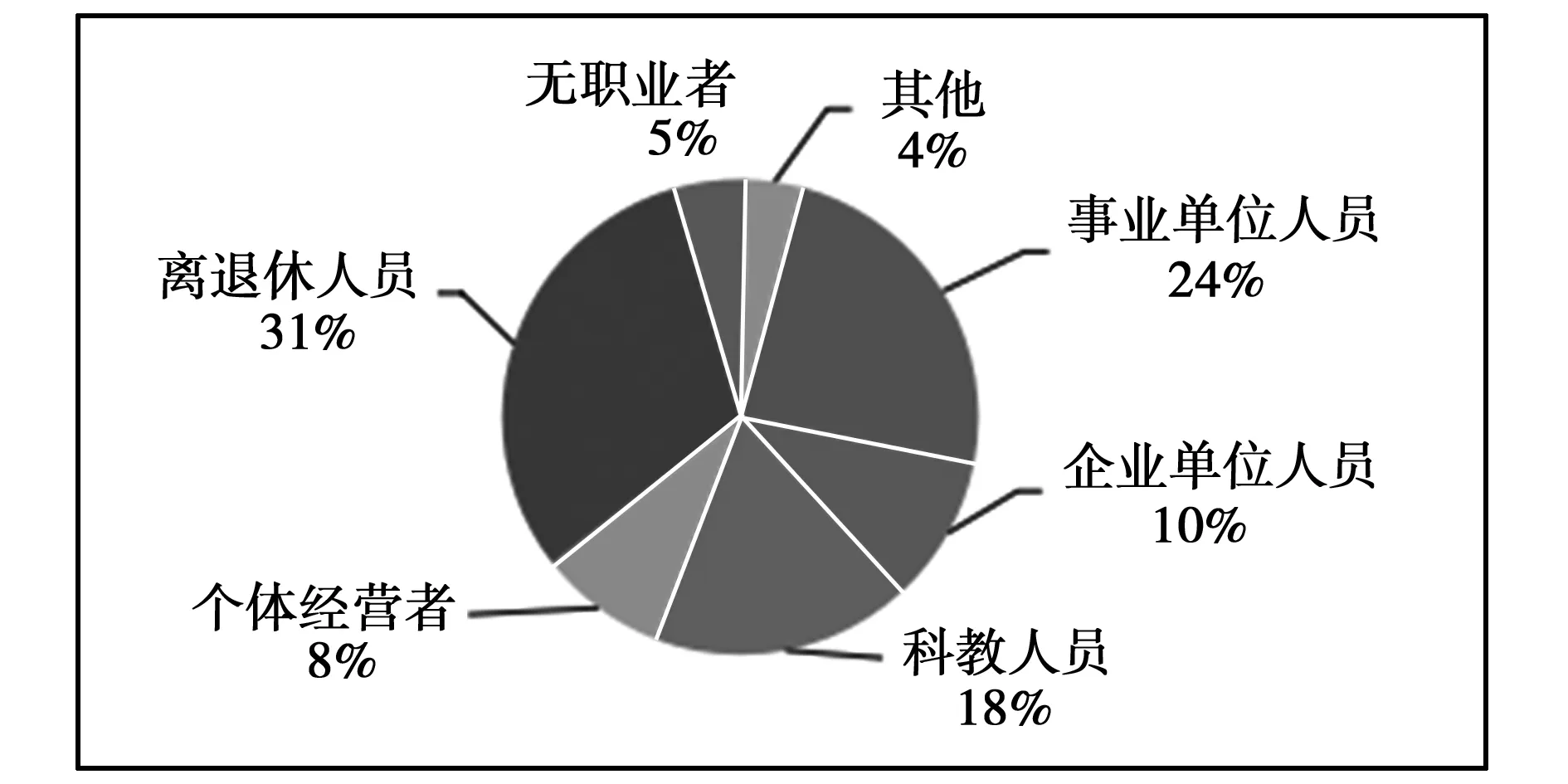

在不同收入和不同职业方面,城区居民在社区体育活动中的参与情况有所不同。根据问卷中关于这两项的调查结果得到表4和图2。

表4 不同收入的居民参与情况

图2 不同职业的居民参与社区体育的情况

从表4中可以看出,虽然收入有所不同,但是收入对居民参与社区体育的影响不大,比例相差不多,这是因为社区体育是国家对居民提供的一种福利和便民服务,具有福利性、公益性和社会性,参与者基本上没有额外的投入,因此影响不大。然而,在高收入人群中参与社区体育的比例较低,这可能是由于高收入居民用更多的时间花在工作上。

从图2可以看出,事业单位、科教人员和离退休人员参与社区体育的比例较高,这是因为事业单位人员和科教人员的工作基本都是朝九晚五,有一定的空闲时间,离退休人员的时间充裕,因此这三类居民的参与率高;而企业工作人员经常加班加点,个体经营人员的时间更有限,因此他们的参与率相对较低。

3.1.3 城区居民参与社区体育的目的

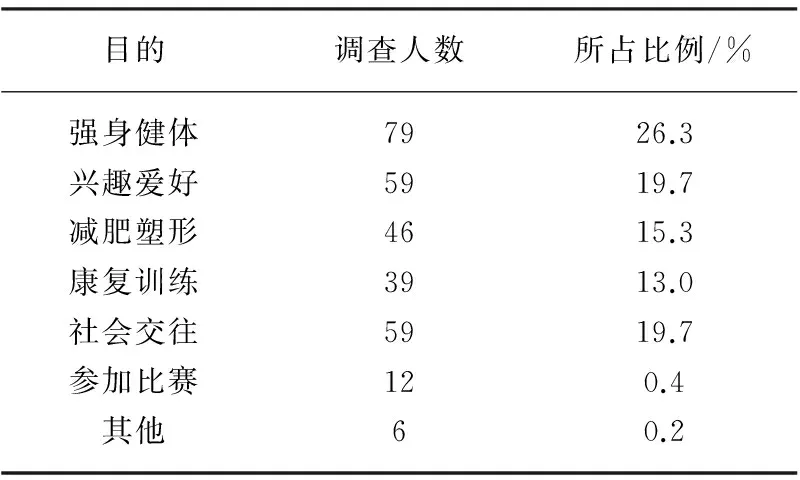

调查结果显示:城区居民参与社区体育的目的不尽相同,其中强身健体的目的位居第一,说明居民已越来越重视身体健康;其次是运动爱好和社会交往,说明居民不仅关注自己的身体健康,同时也发现参与社区体育还有利于心理健康,增进人际交往等;再次是有部分人为了减肥塑形和康复训练等,具体调查结果如表5所示。由此可见,城区居民对社区体育功能价值已有了非常深入而细致的了解。

表5 城区居民参与社区体育的目的

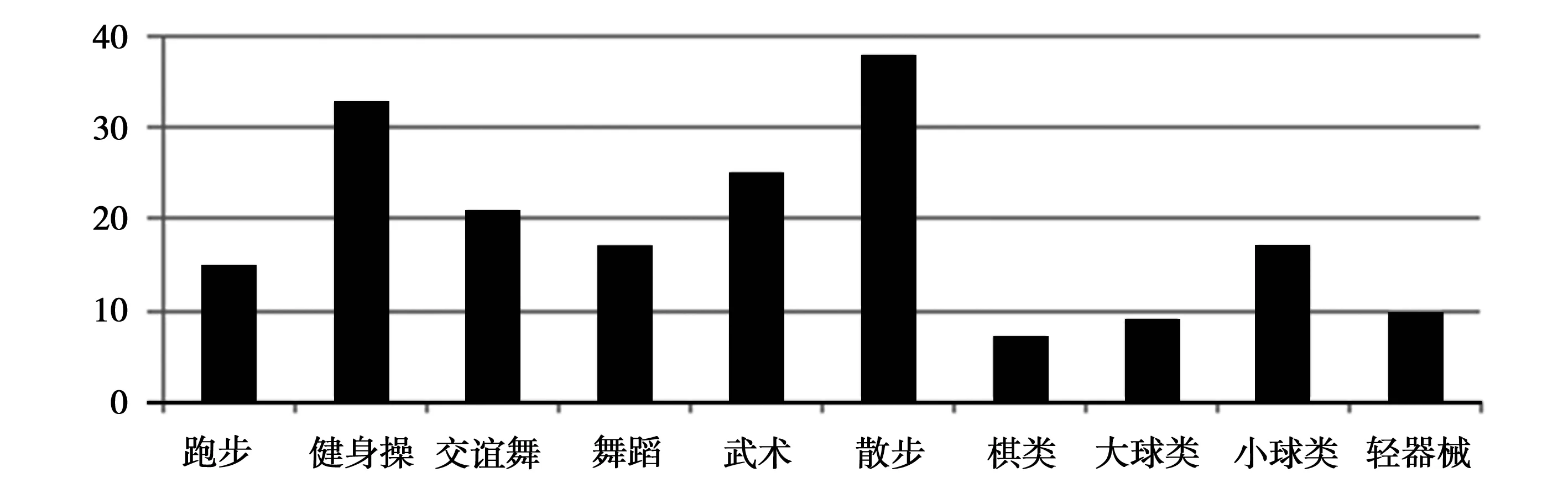

3.1.4 城区居民选择的体育项目

在参与社区体育过程中,不同的城区居民选择的项目也不尽相同,图3反映的是300名被调查对象所选择的项目。从图3可以看出,城区居民参与社区体育选择最多的项目是健身操、武术和散步,其次是交谊舞、舞蹈、小球类运动和跑步。

3.2 合肥市芙蓉社区居民参与社区体育的影响因素

3.2.1 影响城区居民参与社区体育的内在因素

调查结果显示:影响城区居民参与社区体育的内在因素主要有两个方面:一是居民自身主观意识方面的原因,其中觉得工作忙影响社区体育参与的占总数的48%左右,觉得家务多会影响到自身参与社区体育的占31%左右,觉得对社区体育没有兴趣的占13%左右,还有8%的居民认为突发性疾病影响了社区体育的参与;二是居民本身对社区体育的了解和认识不全面,觉得参不参与没有任何差别。

图3 城区居民选择的项目

3.2.2 影响城区居民参与社区体育的外在因素

调查结果表明:影响城区居民参与社区体育的外在因素主要有以下三方面:一是城区居民可以使用的场地设施滞后、有限,在参与调查的居民中,半数以上的居民认为自己参与社区体育活动会受到天气等原因的影响;二是缺乏组织和专业指导人员,如果有专业人士组织和指导社区体育活动,不仅能让居民更加了解社区体育,而且还能减少和防止运动中受伤;三是社区体育有关部门宣传的力度不够,由于居民不了解社区体育的作用、目的和运行等因素,所以他们参与社区体育的兴趣和参与的积极性都不高。

4 结论与建议

4.1 结 论

本次问卷调查发现:(1)合肥市参加社区体育的居民在年龄层面上出现“两头热,中间冷”的现象:青少年和离退休老年人参加社区体育的居民多于中青年居民;在性别层面上女性参与社区体育的比例高于男性。(2)居民收入对城区居民参与社区体育的影响不大,但居民职业在一定程度上对社区体育的参与有一定的影响。(3)城区居民参与社区体育的目的不尽相同,但主要的是为了锻炼身体和与人交往,其次是培养兴趣爱好和减肥塑形,这也说明城区居民对社区体育的作用和功能具有一定认识。(4)城区居民在参与社区体育时选择最多的项目是健身操、武术和散步,其次是交谊舞、舞蹈、小球类运动和跑步。

同时,对调查结果进行分析,得出影响城区居民参与社区体育的内在因素主要有两方面:一是居民自身主观意识不强,二是居民对社区体育的认识不全面,认为参不参与没有任何差别。影响城区居民参与社区体育的外在因素主要有三个方面:一是城区居民可以使用的场地设施滞后、有限,二是缺乏组织和专业指导人员,三是社区体育有关部门宣传的力度不够。

4.2 建 议

首先,应加大社区体育工作的经费投入,进一步完善和扩建场地和设施,为小区居民参与社区体育活动提供健全的基础设施,让居民参与社区体育活动不再有后顾之忧。

其次,要引进和培养一批专业的社区体育指导员。在社会上引进高素质的社区体育指导员,同时与各大高校联合培养专业能力强的社区指导员,让社区体育活动开展得更加有组织性、科学性和合理化,以减少居民在参与社区体育活动时受伤,从而提高运动水平。

再次,各个社区职能部门应加大居民参与社区体育的宣传力度,重点宣传社区体育的功能、全民健身计划的意义,让社区居民不仅要参加到社区体育活动中来,而且还要让他们知道参加社区体育活动的作用与意义,从主观认识上提高城区居民参与社区体育积极性。

[1]王凯珍.对北京市城市社区体育现状的研究[J].群众体育,1994,14(6):17-24

[2]樊炳有.社区体育理论框架体系探讨[J].北京体育大学学报,2005,28(1):24-25

[3]孔繁敏,李岩,冯霞.北京市社区体育发展现状及对策建议[J].体育文化导刊,2006(2):11-12

[4]张洪潭.社区体育运行简论[J].科技信息,2003(1):17-20

[5]吴娟.高校体育与社区体育运行模式辨析[J].学校体育学,2015,20(5):117-18

[6]周进国.近20年来我国社区体育研究综述:简论一个社会分层的新视角[J].首都体育学院学报,2012,24(2):106-110

[7]肖军,文斌.全民健身背景下萍乡市社区体育开展现状与对策研究[J].体育科技,2015,36(6):102-104

[8]孔祥.城市社区体育公共服务体系建设的供给主体及实现路径[J].体育与科学,2011,32(4):66-71

(责任编辑:胡永近)

10.3969/j.issn.1673-2006.2017.02.024

2016-11-08

安徽省高校人文社会科学研究重点项目“普通高校学生体育社团发展研究”(SK2015A342)。

汪洋(1982-),安徽淮北人,硕士,讲师,研究方向:社会体育学。

G804.82

A

1673-2006(2017)02-0099-04