致“抽脸”儿子:爸爸欠你一声迟到28年的“对不起”

芬芳

2017年初,纪录片《妥妥的幸福》登录各大视频网站。一时间,无数中国人才知道这世上还有一种病叫妥瑞氏症,别名“不死的癌症”。

纪录片的导演叫蒋云生,人称“大蒋”,他从小就会莫名抽动身体、对人做鬼脸,难以自控。父亲认为他这是故意调皮捣蛋,不时地打骂他。直到27岁,他才得知自己患有“妥瑞氏症”。这个病在中国有400万患者,多数被误解被误诊。于是,他开始了拍摄纪录片的拯救计划,在这样的过程中,他的父亲也开始理解他,一句“对不起”瓦解了他和父亲之间横亘多年的隔膜……

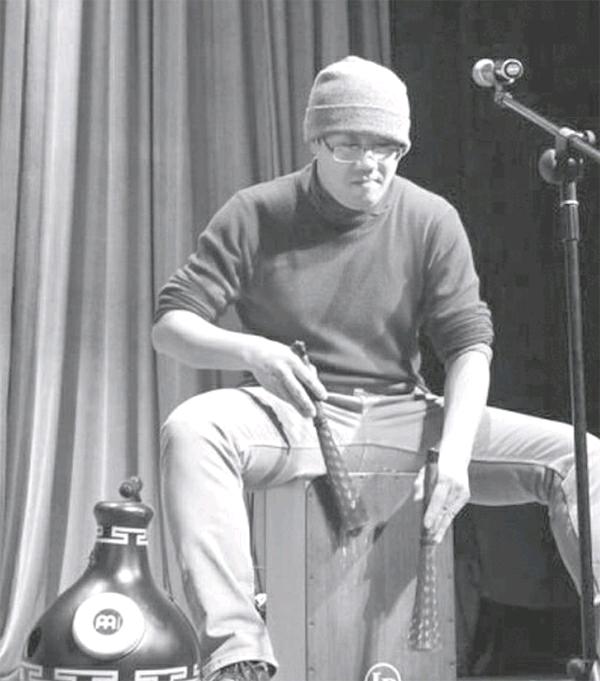

大蒋在舞台上尽情的表现

人生在6岁拐了个弯,在“抽动”中父子漸行渐远

1993年的一次期终考试后,小学四年级的大蒋数学分数又不及格。他忐忑地将试卷拿回家,父亲蒋应全见了,顿时怒火中烧,指着他说:“不知道你把心思放哪了,这点分数你也好意思拿回来!”

父亲正在气头上,大蒋知道自己老老实实待着最好,可脸却不受控制地抽动起来。父亲更来气了:“你不要老做这些奇怪的动作。”父亲刚说完,大蒋便低下了头,他较着劲忍着,可不到一分钟,他便开始更加肆无忌惮地做“鬼脸”。

大蒋1983年生于辽宁省抚顺市,父母都是当地工厂的工人。他聪慧可爱,打小就展露出才气,成为亲朋好友夸赞的对象。可是,6岁之后,他的生命轨迹便彻底被打乱了。大蒋记得那时他在上学前班,不知从哪天开始,他开始无缘无故地眨眼睛,不是那种正常的眨眼睛,而是眨很快,次数很多。

他的异样很快引起了父母的注意。蒋父以为儿子是跟别人学的“坏毛病”,便告诉他:“这样特别难看,你学惯了就改不过来了。”听从了父亲的话,大蒋想努力改正,可他控制不了自己。儿子的变化,让父亲特别生气,他把一切都归咎于孩子不听话,总是试图用自己的权威去勒令儿子改过来。

上小学后,一次回家写作业,简单的加减法他都算不出来,父亲气不打一处来,正准备发火时,大蒋一阵抽搐,然后开始朝他做鬼脸。蒋父认为儿子在故意反抗自己,但蒋母担心孩子是不是病了,于是带着大蒋踏上了求医之路。为了证明自己不是故意学坏,大蒋积极地配合治疗。然而,走遍抚顺、沈阳、长春等地知名医院,先后看过眼科、精神科等,病历积攒了厚厚一叠,药吃了一大堆,可丝毫不管用。

1992年秋,沈阳医科大学的医生给出了最终诊断结果:多动症。父亲不太理解“多动症”的意思,他以为“多动”就是“使坏”。这样一来,他更加为儿子的行为感到生气。相比之下,母亲则给了大蒋更多的温情,几年时间,一切能用的办法都用了,可病还是没有治好,家人都有些失落。

那之后,大蒋决定活出一个正常人的样子。他努力学习,虽然数学成绩不是太拔尖,但也进步不小;曾经不爱运动的他,也变得对运动样样精通。

可就算这样,蒋父也受不了儿子突然的抖动,受不了他有事没事就朝人做鬼脸。

中学毕业时,大蒋自作主张选择了一所中专加大专六年制的院校,学习电脑美术专业,学校在大连。蒋父问他:“你为什么去那么远的地方?”大蒋冷静地答道:“我想出去看看。”父亲说:“行,我看看你在外面能把生活过成什么样。”“你放心,不管是好是坏,我都不会打电话跟你哭诉。”大蒋终于挣脱了父母的桎梏。

1998年秋,他独自拖着行李,来到了大连。

偶然发现病症真相,原来是“妥瑞氏症”

在外读书的这几年,大蒋丝毫没有去顾及自己的症状,也许这就是上帝给他开了一个玩笑。大蒋的乐观也让他交到了很多朋友。让他不解的是,别人都能理解他,为何父亲却不能。

2004年7月,大专毕业后,21岁的大蒋先是在大连打拼了一年半,后来又辗转去了上海,从事广告设计和动漫制作。大蒋技术好,人缘也好,同事都喜欢称呼他“大蒋”。他在上海找到了自己,活得很有价值。

有一次,他跟朋友出去吃饭。在饭店里,隔壁的客人老盯着他看,时不时地还小声嘀咕几句。大蒋习惯了这样的注视,不觉得有什么,反倒是朋友看不下去了,他找来服务员写了一张纸条:“不好意思,老盯着别人看有些不太礼貌,我朋友身体有些小小的问题,请你们安心吃饭,不然容易消化不良。”收到纸条后,邻桌的人歉意地点点头。

朋友的举动让大蒋感到特别暖心,如果这样的温暖和信任,能从父亲身上得到该有多好。

2010年春,大蒋参加一个朋友的派对。派对上,他正在跟人聊天,一位外国朋友走过来,拍拍他的肩膀问道:“你是不是有妥瑞氏症?”大蒋一下子没听清,忙追问道:“你说什么病?能再说一次吗?”“妥瑞氏症。”这是大蒋第一次听见“妥瑞氏症”几个字。

朋友告诉他,“妥瑞氏症”在英美等国早就开始了针对性研究,它和抽动症、多动症有本质的区别,目前没有医学专家能够给出妥瑞氏症的具体成因,在医学研究中,有假设说是因为多巴胺的分泌,也有说可能是链球菌的感染,但均未有定论。因没有可治愈药物,所以又称“不死的癌症”。实验证明目前最有效的办法便是心理治疗和行为矫正,有研究显示,心理治疗在某种程度上可以缓解病情。

后来,大蒋还发现,在中国内地,“妥瑞氏症”的研究处于萌芽状态,很多医生甚至都不知道这种病,大多数都是当成了多动症来治疗,最后越治越重。在英国,有超过30万的成年人和儿童患有妥瑞氏症;在台湾,几乎每两百人中就有一人患妥瑞氏症。因国内没有专门的科室,大蒋就托朋友带着自己的病历去国外给医生看。经确认,他确实患上了“妥瑞氏症”。此种患者会不自主动作,包括抽搐、眨眼睛、装鬼脸、耸肩膀、摇头晃脑;及不自主出声,包括清喉咙、大叫或发类似“干”的怪声。

那刻,大蒋无比轻松,也无比悲哀。活到27岁,大蒋才明白自己得了什么病,就像是被冤枉了很久的罪人,他终于证明了自己的“清白”。

得知病情后,大蒋便开始寻找治疗办法。在网上搜索时,他无意中找到了和他一样的“妥瑞氏症”患者,这些“妥友”零零散散地遍布在贴吧和QQ群上,夹杂在多动症患者之中,如浅滩上的鱼,艰难地呼吸,寻找着相同的伙伴。

2013年7月的一天,一位“妥友”心痛地告诉了大蒋一个故事:“一个孩子是‘妥瑞氏症患者,但她妈妈之前并不知道,甚至把孩子当成了精神分裂去治疗。在精神病院从9岁住到了16岁,7年过去了,孩子最后在医院得了精神分裂。”

大蒋(左)和朋友在一起

听朋友这么说,大蒋心里堵得真难受,一个智商、心理健全的孩子,硬是被当成了精神病,那种无助谁能理解?童年里他所经历的痛,到底还在多少孩子身上上演?而这种亲情隔阂,需要一辈子的时间去冲蚀。听了这对母女故事,他似乎就看到了他和父亲。也许,父母的爱都藏在了内心深处,只是不让孩子察觉,这是老天给自己开的玩笑吗?

迟到了28年的一句“对不起”,父子终获妥妥的幸福

弄清楚自己得了什么病之后,大蒋冲动地给父亲写了一封信。他想为这么多年受到的委屈和误解,讨得一个明白。附信一起,他还寄去了一本书《叫我第一名》,主人公布拉德从小患有妥瑞氏症,无论在教室、电影院还是餐厅,都无法控制自己发出各种怪声,做出怪动作,因此引来各种误解,饱受嘲笑和欺侮。然而,这些并没有让布拉德自暴自弃,反而让他更加坚定梦想——成为一位他从没有遇到过的好老师,最终他实现了梦想,获得了认可。

在信里,大蒋第一次有那么多话想对父亲说:“在我6岁前,我是你的骄傲。6岁后,我开始抽动,你让我忍,很多人也都叫我忍,轻描淡写的一个‘忍字,几乎充斥着我的童年。说实话,我真的想忍住不动,想成为一个让你骄傲开心的孩子,可是每次都让你更加生气。这些年,我一直在寻找答案:我究竟怎么了?现在我找到了。你没错,我也没错,错的只是上天给我们开了一个玩笑。”

收到儿子的信,蒋父久久没有说话,他在房间里坐了整整两个小时。儿子小时候的一幕幕又在他面前回放,孩子眨眼睛被骂、耸肩膀被骂……回想起来,好像一直在责备孩子,不该这样不该那样。虽然尽到了父亲的责任,曾带着孩子看病,可是他却没有相信孩子的话,孩子是真的病了,而不是所谓的调皮。因为这份误解,他们错失了很多父子的快乐时光。时光荏苒,孩子大了,并且以这种方式向他证明,他错了。他怎么也没想到,孩子的病会这么严重,不致命却死心,需要背负一辈子,作为父亲,他给予孩子的太少,给他的压力却太多。

妻子进来后,见他捏着信眼圈通红,吓坏了,忙问他怎么了。蒋应全摇摇头,把信叠起来,只是说:“我愧对孩子,小时候我不该对他那么严厉,自家的孩子应该相信他,鼓励他,而不是一味地怀疑他,现在想想,心里真难受。”

当晚,大蒋便收到了父亲发来的信息:“我不想为过去的一切辩解,我不为自己过去严厉管教你后悔,可是我却为这些年没有理解你感到抱歉,没有陪着去寻找病因感到后悔,我们父子僵持多年,都没好好说说话,为此,我想说声‘对不起。”

“对不起”只有三个字,可在大蒋看来,却重如大山,不知是为自己还是为父亲,好像在一瞬间,和父亲之间的隔阂开始一点点裂开,他聽见了轻微的温暖的响动。

大蒋想了很久,决定从自己的老本行出发,拍一部真实反映“妥友”的纪录片。2014年底,大蒋决定辞职,全心全意筹划纪录片的事。

2015年春节,辞职前,他决定回一趟家。千里迢迢,他从上海出发,匆忙赶往故乡。当他从抚顺火车站下车,蒋父刚好步履蹒跚地迎了过来。那一刻,父子俩深情相拥。

那天,大蒋跟父亲说了自己打算辞职拍纪录片的想法。蒋父想了想,还是为孩子的未来担心:“你把工作辞了,到时又得从头再来。”大蒋告诉父亲:“有些事可以等,但有些事不能等。”他还跟父亲说了那个“精神病孩子”的故事。“如果孩子妈妈早点知道‘妥瑞氏症,也许就不会有这种悲剧发生,被人误解的滋味特别难受,我希望能有更多的人知道这种病,从而去理解‘妥友。”大蒋最后的那句话,重重地砸在了父亲心上,父亲知道儿子心里始终有个心结没有打开,也许拍这部片子,能让他找回自己。最终,他说:“你想拍就拍,我和你妈全心全力支持你,遇到困难跟我们说,别一个人扛。”这或许是从小到大,父亲第一次如此支持他做一件事,大蒋感到心里暖暖的。

2015年3月,大蒋前往广州,准备拍摄纪录片。得知他的经费不够,许多“妥友”纷纷慷慨解囊,很快凑齐了经费。大蒋想通过几个不同的故事,去展现“妥友”的喜怒哀乐,以及他们对生命的想法,对未来的憧憬。因为这是国内第一部关于“妥瑞氏症”的纪录片,所有人都很重视。一切准备就绪,大蒋便扛着摄像机,和“妥友”同吃同住,全方位地记录他们真实的生活状态。

从2015年年初到2016年年中,耗费一年半的时间,这部名为《妥妥的幸福》的纪录片,最终拍摄完成。纪录片分为四个独立的故事,每一个人都有不同的主题,也有着不同的人生轨迹。

2017年3月,《妥妥的幸福》开始登录优酷等各大视频网站。一时间,无数的人才知道这世上还有一种病叫妥瑞氏症,还有一群如此生活的“妥友”。看到视频后,父亲第一时间给大蒋打去了电话,对他说:“你拍得很棒,我和你妈觉得特别好,真的很好。”电话那边,父亲说话的声音有些哽咽,大蒋不敢再多说什么,他怕自己也会控制不住情绪,对他来说,能得到父亲的认同和理解,也是他拍摄这部纪录片,所收到的礼物之一了。毕竟,这份礼物,他从6岁起,等了28年整。

编辑/肖岚