中华绒螯蟹白斑症病毒病的诊断

雷燕 肖洋 王娟 张文文 戚瑞荣 张会军 王学鹏

摘要[目的]对江苏省吴中地区养殖池塘患病的中华绒螯蟹进行诊断。[方法]结合临床流行病学调查和分子生物学鉴定,对江苏省吴中地区发病的中华绒螯蟹进行实验室检测与鉴定。参考GenBank中白斑症病毒(WSSV)的基因序列设计1对特异性引物,以从中华绒螯蟹的鳃、肝胰腺、肌肉等组织提取的DNA为模板,进行PCR扩增。[结果]经过解剖观察,发现病蟹内脏器官无明显变化。从病蟹的肝胰腺和肌肉中未分离到致病菌。通过PCR扩增,均能扩增出预期大小的特异性产物,测序比对显示扩增条带的基因序列与WSSV的基因序列同源性高达99.6%。病理切片显示鳃和肝胰腺可见大量细胞核肿大细胞,与WSSV引起对虾组织的病变相一致。[结论]经初步诊断,确定引起中华绒螯蟹发病死亡的病原为WSSV。

关键词中华绒螯蟹;白斑症病毒;诊断;组织病理变化

中图分类号S945.6文献标识码A文章编号0517-6611(2017)05-0089-03

Abstract[Objective] To diagnose the diseased Eriocheir sinensis in culture pond of Wuzhong Region of Jiangsu Province. [Method] The laboratory detection and identification were made on diseased E. sinensis by using clinical epidemiological investigation and molecular biological identification. One pair of specific primers were designed according to WSSV sequence in GenBank. DNA was extracted from the gill, hepatopancreas, muscle and other organs of E. sinensis and taken as templates to make PCR amplification. [Result] It was found that there was no obvious change of visceral organs in diseased E. sinensis by anatomical observation. No pathogenic bacterium was isolated from liver and muscle of diseased E. sinensis. Specific products with predicted size were obtained from diseased E. sinensis by PCR. The sequencing comparison results showed that the homology of nucleotide sequences between the amplified brands and WSSV was 99.6%. By observing the pathological sections, it was found that there were a large number of cells with enlargement nucleus in the gill and liver of diseased E. sinensis, which was accordant with the lesions of shrimp infected by WSSV. [Conclusion] The pathogen of diseased E. sinensis was confirmed as WSSV by tentative diagnosis.

Key wordsEriocheir sinensis;White spot syndrome virus(WSSV);Diagnosis;Histopathological changes

基金項目浙江省科技计划项目(2012F20029);中央财政支持地方高校发展专项学科项目;温州市重点科技创新团队项目(C2012004-02);浙江省重大科技专项(2012C12017-3);温州市科技计划项目(2011N0006)。

作者简介雷燕(1983—),男,四川绵阳人,工程师,硕士,从事水产动物病害研究。

通讯作者,副教授,博士,从事水生动物病害防控研究。

收稿日期2016-12-29

中华绒螯蟹(Eriocheir sinensis),又称河蟹,隶属甲壳纲(Crustacea)十足目(Decapoda)方蟹科(Grapsidae)绒螯蟹属(Eriocheir),是一种重要的经济蟹类。我国中华绒螯蟹养殖业迅速发展,已经形成规模化。然而,细菌性疾病与病毒性疾病不断发生[1-3],严重影响中华绒螯蟹的健康养殖。随着消费量的不断增加,为了提高养殖经济效益,在生产中常采用多品种混养的养殖模式,如克氏原螯虾与中华绒螯蟹混养等[4]。然而,近年来,进入6月后经常发生克氏原螯虾大批量死亡后,处于相同养殖池塘中的中华绒螯蟹随后出现大量死亡的现象,严重时整个池塘的克氏原螯虾和中华绒螯蟹全部死亡,给养殖户造成巨大的经济损失,严重威胁中华绒螯蟹养殖业的健康可持续发展。

2015年6月,江苏省苏州市吴中地区的克氏原螯虾与中华绒螯蟹混养池塘的克氏原螯虾出现大面积发病死亡,约7 d后大部分克氏原螯虾发病池塘的中华绒螯蟹也出现大量死亡的现象。发病河蟹的主要外观症状为全身无力,解剖未见其他明显病变。笔者参照文献[5-6]从细菌学、病毒学和组织病理学3个方面对江苏省吴中地区发病中华绒螯蟹进行实验室检测,并结合临床流行病学调查及分子生物学鉴定对其进行鉴定。

1材料与方法

1.1试验材料

发病中华绒螯蟹于2015年6月取自江苏省苏州市吴中地区部分克氏原螯虾和中华绒螯蟹混养池塘,共选取10只发病的中华绒螯蟹;2只正常的中华绒螯蟹,采自江苏省南京市某中华绒螯蟹养殖池塘。

2×Taq PCR MasterMix、琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒、DL2000 DNA Marker,均购自天根生化科技(北京)有限公司;营养琼脂,购自青岛海博生物技术有限公司。

1.2方法

1.2.1引物设计。

根据GenBank数据库中的白斑症病毒(White spot syndrome virus,WSSV)基因的保守序列,设计1对特异性的检测引物序列,上游引物WSSV-F为5-GTGTACTAGGAATATTGGAAT-3;下游引物WSSV-R为5-CGGCATTCTTCATGGCTTCTG-3,预扩增片段长441 bp,引物由华大基因有限公司合成。

1.2.2流行病学调查及临床检查。

对发病养殖池塘的水温、水质指标、水源以及发病中华绒螯蟹苗种来源、传染性、发病率和死亡率等进行现场调查,观察发病中华绒螯蟹在养殖池塘中的活动情况,分别选取正常中华绒螯蟹和发病中华绒螯蟹,观察其体表症状,然后打开中华绒螯蟹的背壳,观察内脏组织器官的病变情况。

1.2.3细菌检查。

无菌条件下,分别从发病中华绒螯蟹和正常中华绒螯蟹的肝胰腺和肌肉中,用营养琼脂培养皿进行细菌分离,将分离后的培养皿包装好并带回实验室,置于恒温培养箱中28 ℃培养48 h,观察有无细菌生长。

1.2.4DNA提取。

分别取中华绒螯蟹的鳃、肝胰腺和肌肉等组织器官,用玻璃组织匀浆器研磨后置于-20 ℃冰箱中反复冻融3次,备用。DNA提取采用酚-氯仿法,提取的DNA于-20 ℃下冻存备用。

1.2.5PCR检测。

采用设计合成的特异性引物WSSV-F和WSSV-R,进行PCR扩增,PCR反应体系(20 μL)为:2×Taq PCR MasterMix 10.0 μL,灭菌双蒸水6.0 μL,DNA模板3.0 μL,上下游引物各0.5 μL。PCR反应程序为:95 ℃预变性5 min;95 ℃循环变性30 s,56 ℃退火复性30 s,72℃延伸30 s,共30个循环;最后72 ℃延伸10 min,4 ℃保存,反应结束后进行含EB(溴化乙锭)的10 g/L琼脂糖凝胶电泳,将阳性目的条带利用琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒回收,并将其送至华大基因有限公司进行测序,测序结果提交NCBI网站进行序列比对。

1.2.6病理学观察。

在解剖并完成细菌分离培养后,分别取正常和发病的中华绒螯蟹的鳃、肝胰腺组织,用波恩氏液固定,梯度酒精脱水,再用二甲苯透明,石蜡包埋,切片机切片,厚度5~6 μm,最后用苏木精-伊红(H-E)染色,于Nikon E800 显微镜下观察组织病变并拍照。

2结果与分析

2.1发病情况和流行病学调查

近年來,江苏地区小龙虾、河蟹混养池塘经常发生小龙虾发病大量死亡后中华绒螯蟹也大量死亡的情况,主要发生在每年6月,池塘水温升至28 ℃左右,发病率为60%,发病池塘死亡率达80%,严重时养殖池塘每天死亡河蟹200~300只,直至全部死亡。发病过程中使用抗生素无明显治疗效果,使用水质、底质改良剂调水、改底有一定的效果。发病中华绒螯蟹趴在水草上,活力差,四肢无力,解剖各个内脏组织器官无明显病变。

2.2细菌的分离结果

从发病池塘选取的10只发病中华绒螯蟹的肝胰腺和肌肉接种营养琼脂培养皿,28 ℃下恒温培养48 h后,仅见2只中华绒螯蟹的肝胰腺中长出少量细菌;从正常中华绒螯蟹也未分离出细菌。

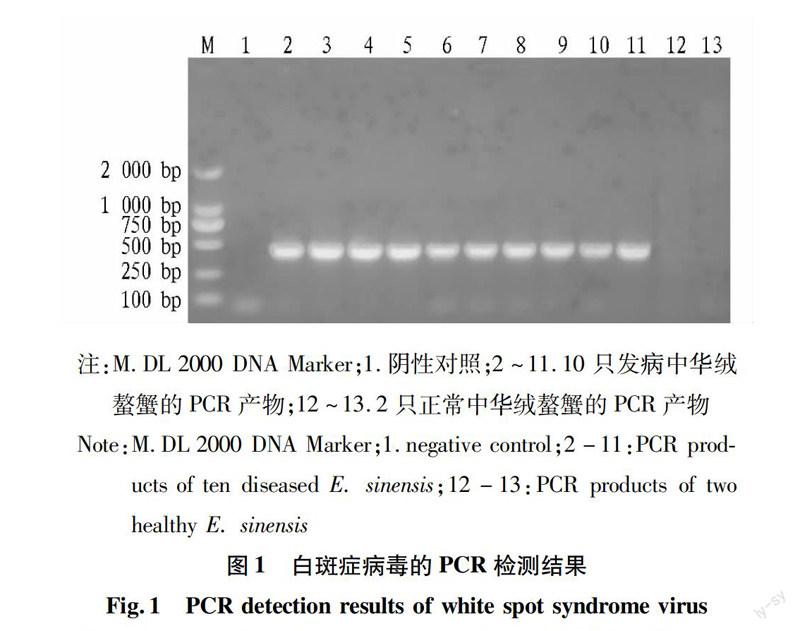

2.3病毒的PCR扩增结果

利用设计的特异性引物,以中华绒螯蟹的鳃、肝胰腺、肌肉组织抽提的DNA为模板,进行PCR检测,得到与预期目的条带大小相符的特异性片段,其中10只发病中华绒螯蟹的组织病料中均能扩增出441 bp大小的目的条带(图1),而2只正常中华绒螯蟹未扩增出目的条带。将扩增的阳性目的条带送至华大基因有限公司进行测序,经序列比对发现该测序结果与GenBank数据库中WSSV的基因序列同源性为99.6%。

2.4组织病理变化观察结果

染色后进行观察,感染WSSV的中华绒毛蟹鳃内可见大量细胞核肿大细胞,零星细胞坏死(图2B、C);肝胰腺腺管上皮中大量细胞核肿大细胞,腺管间少量细胞增生、增生细胞有坏死,腺管间轻微水肿(图2E、F),而正常中华绒螯蟹的鳃(图2A)和肝胰腺(图2D)未见明显病变。

3讨论

白斑症病毒(White spot syndrome virus,WSSV)是当今对虾养殖业危害的最大的病毒[7-9],目前已经在我国虾类养殖场中广泛流行。近年来,随着养殖环境的不断恶化,WSSV的致病力呈增强的趋势,其宿主范围也在不断扩大。

江苏省是河蟹的主要养殖区域,近年来,随着养殖环境的不断恶化,河蟹疾病也呈暴发性发生,每年进入6月后水温升至28 ℃左右,养殖的小龙虾和河蟹就陆续发病,死亡量巨大,使用各种抗生素无明显效果,可能是病毒感染所致。

克氏原螯虾是WSSV的易感宿主之一,曾作为WSSV的实验动物模型[10-11],因此在大力发展虾蟹混养的同时,要注意防范WSSV带来的风险。WSSV为一种无包涵体病毒,宿主范围广,流行范围大,传染性强,目前尚无有效的治疗药物,还不能有效地控制疫情。

WSSV主要侵害皮下组织、表皮角质层组织、触角腺、造血组织、鳃、血淋巴器官等组织器官,在对虾严重患病组织中可见明显的细胞核肿大细胞。对发病的中华绒螯蟹鳃和肝胰腺进行组织切片观察,其鳃和肝胰腺均可见大量核肿大细胞,该病变与WSSV引起的虾组织病变相一致。

该研究对江苏省吴中地区的虾蟹混养池塘的发病中华绒螯蟹进行了调查研究,通过流行病学、细菌学、病毒学和组织病理学3个方面的调查,确定引起中华绒螯蟹发病的病原为WSSV。该研究结果可为今后中华绒螯蟹养殖疾病的防控提供理论依据。

参考文献

[1] 姜静颖,邢殿楼,王斌,等.池塘养殖中华绒螯蟹幼蟹的一种球状病毒粒子的电镜观察[J].大连水产学院学报,1996,11(1):51-53.

[2] 陸宏达,范丽萍,薛美.中华绒螯蟹小核糖核酸病毒病及其组织病理学[J].水产学报,1999,23(1):61-68.

[3] 沈锦玉,尹文林,钱冬,等.中华绒螯蟹“腹水病”及“抖抖病”并发病病原的研究[J].中国水产科学,2000,7(3):89-92.

[4] 严维辉,唐建清,刘炜,等.小龙虾、河蟹与鱼高效混养技术[J].水产养殖,2008,29(2):26-27.

[5] 雷燕,戚瑞荣,唐绍林,等.褐篮子鱼虹彩病毒病的诊断[J].大连海洋大学学报,2014,29(3):236-240.

[6] 雷燕,戚瑞荣,崔龙波,等.大口黑鲈鱼种弹妆病毒病的诊断[J].大连海洋大学学报,2015,30(3):305-308.

[7] 蔡生力,黄倢,王崇明,等.1993-1994年对虾暴发病的流行病学研究[J].水产学报,1995,19(2):112-117.

[8] INOUYE K,MIWA S,OSEKO N,et al.Mass mortalities of cultured kuruma shrimp Penaeus japonicas in Japan in1993:Electron microscopic evidence of the causative virus[J].Fish pathology,1994,29(2):149-158.

[9] LIGHTNER D V,REDMAN R M,POULOS B T,et al.Risk of spread of penaeid shrimp viruses in the Americas by the international movement of live and frozen shrimp[J].Rev Sci Tech,1997,16(1):146-160.

[10] 朱建中,陆承平.对虾白斑综合征病毒在螯虾动物模型的感染特性[J].水产学报,2001,25(1):47-51.

[11] 朱建中,陆承平.用动物模型检验消毒剂对对虾白斑综合征病毒的灭活效果[J].中国兽药杂志,2001,35(2):6-7.