两种不同造林更新方法对火烧迹地植被恢复的对比分析与探讨

杨烨

【摘 要】文章通过对森林火灾形成的火烧迹地植被恢复技术的探讨,并结合将乐国有林场两片火烧迹地不同造林方式的植被恢复的调查和对比分析,认为营造混交风景林更有利于火烧迹地的植被恢复和生物多样性的快速形成。

【关键词】火烧迹地;植被恢复;混交林

【中图分类号】S762 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2017)04-0093-03

近年来,我国森林火灾次数呈现递增趋势,森林防火工作任务也越来越重,森林生态环境进一步遭到破坏。森林如果发生了火灾,对其自身的影响非常深远,火灾会直接烧毁林木外,还会带来的巨大的经济损失,而且林木的毁坏还会带来生态破坏问题。如果发生火灾后迹地更新不及时,遇上雨季就有可能形成水土流失,很可能形成新的荒山。因此,高度重视火灾区森林植被恢复工作,加强对于火烧迹地造林更新技术的研究有着十分重要的意义。

1 火烧迹地植被恢复概述

福建山区随着机械化的推进,山地人为活动频繁,原始森林和植被已经很少,取而代之的是马尾松、杉木一类的纯林。近年来,随着山区农民生活水平的提高,生活用柴火基本被煤、气和电取代,导致以芒萁为主的林下植被高达30~100 cm,且十分密集。林下枯枝落叶层加上芒萁的枯死物等可燃物厚达15 cm以上,丘陵山地马尾松林发生火灾的风险高,而且一旦发生森林火灾,其扑救难度较大,造成的损失也很惨重。因此,火烧迹地造林要从造林设计上来构建森林生态系统的稳定性,提高森林抗灾、防灾能力。

1.1 火烧迹地分级

森林火灾一般可以形成許多不同的火烧迹地,林静芬等人根据火烧强度、频率及大小等方面的不同,将其分为3类,具体分类方法见表1。

火烧强度对植被更新的影响主要是通过火烧后残存的繁殖体对其产生影响,3种火烧迹地的更新速度也明显不同。有研究表明:不同的火烧区的植被自然更新速度差异显著,轻度的更新速度较快,重度的一般更新较慢。

1.2 对于火烧迹地的平整和修复

林地在遭受森林火灾之后,植被被破坏,其土地如不进行适当处理则不再适合生长树木。因此,在造林更新之前需进行有效的平整和修复。主要步骤如下:整体情况调查→确定平整和修复手段→土壤肥力和整体结构调查→合理增加土壤肥力。

1.3 对于造林所用树种的有效选择

造林更新过程中树种的选择在火烧迹地造林更新工作中非常重要,对于火烧迹地造林更新树种的选择需要依据一定的规则。对于不同的土壤,应该选择能够在此土壤下生长的树种,要尽可能地选取耐火性、抵抗外界环境变化能力强及生长力旺盛、适合土壤过火后的树种,同时要多考虑乡土树种,选择适宜的阔叶树种以促进林种的结构调整。

2 试验地概况及抚育措施

2.1 试验地概况

将乐国有林场位于福建省三明市将乐县,处武夷山脉东南麓,介于北纬26°26'~27°04',东经117°05'~117°40',岩溶地貌。属亚热带季风气候,具有海洋性和大陆性气候特点,年平均气温在19.8 ℃,年平均降雨量为2 027 mm。将乐国有林场九八工区,63林班5大班8、10小班(简称8、10小班),海拔为150~260 m,武夷山戴云山山间立地亚区,丘陵全坡中厚土薄腐立地类型(42),立地质量等级为中等肥沃级(Ⅲ)。10大班4小班(简称4小班),海拔为160~260 m,武夷山戴云山山间立地亚区,丘陵全坡中厚土薄腐立地类型(42),立地质量等级为中等肥沃级(Ⅲ)。原为马尾松中龄林,2008年夏秋季节发生森林火灾,火灾过后根据火烧迹地分类方法确认为重度火烧迹地。

2.2 对火烧迹地的清理方法

及时对火烧迹地进行清理以清除未烧尽的残留物,为挖穴整地做好准备。主要方法如下。

(1)对烧死木和枯倒木采伐清理,对火烧程度严重,没有利用价值的树种进行彻底清除,对生态系统价值较小的植物予以部分清除,从而减少病虫害的发生。

(2)做好对原有的树种保护工作,不破坏迹地周围的植被。

其中8、10小班及时进行了清理,4小班于当年冬季进行了清理。

2.3 营造林方法设计

火灾过后对发生的火灾点进行分析确定是8、10小班为着火点,考虑到这2个小班离林道较近,同时结合林相改造,进行风景林建设试验,故8、10小班进行防火林带和风景林建设,改森林经营类型为水源涵养林。采用带状整地,栽植木荷、枫香、桃叶石楠、樟树、檵木混交林。选用营养袋苗进行人工更新,造林面积为6.1 hm2,以木荷为主,木荷与其他树种呈行间混交,其他树种间呈不规则块状混交。主要方法是挖明穴回表土,穴的规格为50 cm×30 cm×30 cm,株行距为150 cm×200 cm。

4小班于2009年春季用1年生大田裸根杉木苗进行人工更新,造林面积为4.2 hm2。主要方法是挖明穴回表土,穴的规格为50 cm×30 cm×30 cm,株行距为180 cm×180 cm。

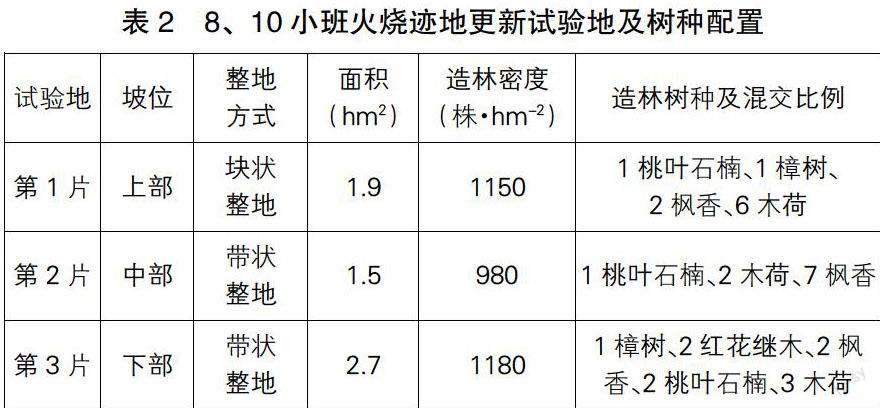

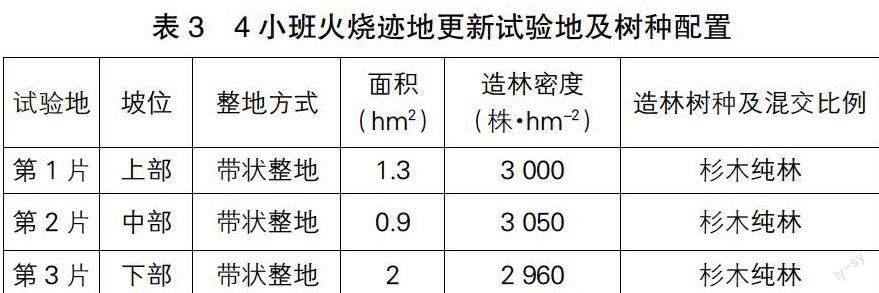

根据造林点的不同,2个造林类型均分为3片,每片地在造林时的造林密度、整地方式和坡位等见表2和表3。

所有造林苗木均选用优质苗在雨天或阴天种植,造林时做到苗木随起、随运、随造;不伤根、不伤皮、不伤芽;同时,还要注意栽深、打紧、根舒、茎直、不反山。根据以上方法造林,当年进行检查,通过抽查得知各树种的造林成活率均达到93%以上,达到预期效果。

2.4 幼年林抚育措施

抚育连续四年,按2~1~1~1 5次进行抚育。第一年抚育2次,第二年抚育1次,第三年抚育1次,第四年抚育1次。除去影响幼树生长的杂草灌木,给幼树提供生长空间,促使其正常、稳定生长。在第二年春季对部分未能成活的苗木进行适当补植,以保证林分有合理的立木数。当林分郁闭度达0.8以上,即自然稀疏开始形成时,及时进行间伐抚育。伐除林内的细弱木、劣等木,伐除过密处部分中等木。保留林分中优良林木个体和优势木群落,适当伐除优势木群落外围部分中等木,给保留木提供生长空间,提高森林质量和立木材积生长量。做到留大砍小,保优去劣。同时,做好保留木的修枝工作,阔叶树修枝高度占全树高的1/2,杉木修枝高度占全树高的1/3。当林分再次出现自然稀疏时,按上述方法进行间伐抚育,促成中、大径材的育成。对新植林地需要积极开展有害生物的监测、调查和防治工作。及时采取预防和防治措施,有效地控制有害生物种群数量。

2.5 加大护林巡山力度

加强巡山护林,严格实施封山育林措施,以防人畜践踏伤害幼树。保证栽植苗木能成活生长,提高造林保存率,以尽快恢复森林植被。

3 试验地调查与分析

2016年12月,对造林8年后的试验林进行全面的抽样调查结果如下。

3.1 试验调查研究方法

对每片更新造林地设置面积为20 m×20 m的临时样地若干,对样地进行每木调查,测定树高、胸径和冠幅,根据测定的冠幅值推算林分郁闭度。具体数据见表4和表5。

3.2 数据分析

从表4、表5中的数据可知,造林更新的各片试验地选用的各树种造林保存率均很高,都达到91%以上,其中以木荷的保存率最高,达98%左右。各片试验地各树种的8年生树的高度生长量总体上都达到2~5.08 m,其中以混交林中木荷与枫香表现最好;8年生冠幅生长量、郁闭度总体上都分别达到2.9~0.89 m和0.6~0.8 m,其中也是以混交林中木荷表现最好。

上述数据初步表明火烧迹地的人工造林进行植被恢复效果较好,林分保存率较高,林木生长也较好,林分郁闭度高,林木冠幅较大。因此,从总体上看造林更新达到了预期的目的。林地位置在山坡上部的,由于立地条件较差,采用块状整地,林地位置在山坡的中下部,由于立地条件较好,采用带状整地。这初步说明立地条件的好坏明显影响林分的生长,同时不同整地方式对造林更新效果的影响也较大,有条件的建议以带状整地为佳。各造林树种在混交林中的表现略好于同等立地条件下相应纯林的表现,但相差都不大。这初步表明混交林效果好于纯林。同时,混交林地被植物种类丰富,纯林杉木林地被类型单一且稀松,因此混交林的生物多样性明显多于纯林。

4 结语

国外对林火迹地恢复的研究比较早,如美国的林火研究曾记录了1932年以来森林变成草原的情况;国内主要是从1987年东北大兴安岭特大森林火灾发生后,通过对森林的立地条件和火烧程度等因素进行详细调查,总结出了植被恢复的技术手段和相应措施,推动了我国对火烧迹地的全面研究。福建省主要集中在炼山后的火烧迹地的造林技术研究,对森林火灾形成的火烧迹地植被恢复的研究相对较少。火烧迹地的造林更新对于林业生产和森林生态系统至关重要。本文通过工作实际,采取合理的技术措施,保证了发生森林火灾后的火烧迹地的更新造林高效完成和实现林业生产的可持续发展。

参 考 文 献

[1]王原,夏鹏云,李冲,等.火烧迹地土壤养分与植被恢复关系研究[J].现代园艺,2016(22):9-10.

[2]黄伟毅,陈统泉,陈志锋.火烧迹地木荷、台湾相思、香樟3种树种造林效果初步研究[J].绿色科技,2016

(15):36-37.

[3]周永权.火烧迹地造林更新技术探讨[J].农业与技术,2016(4):191.

[4]郑德华.泰宁县火烧迹地植被恢复模式及其生态效应[J].福建林业科技,2015(4):112-115.

[5]刘小矛.不同更新方式对火烧迹地更新的影响[J].现代园艺,2015(16):225-226.

[6]张景涛.浅析火烧迹地的造林更新技术措施[J].科技创新与应用,2014(2):280.

[7]张文清.火烧迹地不同更新方式的对比分析[J].农业与技术,2013(1):5.

[8]叶清,钟子龙.不同迹地的营造林技术[J].中国林业,2009(14):46.

[9]王明玉,任云卯,李涛,等.火烧迹地更新与恢复研究进展[J].世界林业研究,2008(6):49-53.

[10]江敏.水源涵養林火烧迹地造林更新试验初报[J].福建林业科技,2006(2):97-99,104.

[11]李长权.火烧迹地的管理[J].森林防火,1990(2):

25-26,43.

[12]林静芬,金鑫.大兴安岭火烧迹地森林恢复的种苗问题[J].林业科技,1988(5):8.