贵州植物分类学研究概述

熊源新,曹 威

(贵州大学 生命科学学院,贵州 贵阳 550025)

·专家特稿·

贵州植物分类学研究概述

熊源新,曹 威

(贵州大学 生命科学学院,贵州 贵阳 550025)

回顾了贵州省从18世纪中叶到现在植物分类学研究的历史,描述了1848年到1931年前后法国传教士在贵州采集植物标本的主要时间、地点和有关贵州植物分类的主要论著,也对1949年前在贵州工作过的中国老一辈植物学家的采集和论著作了概述。重点描述了1949年后贵州植物分类学的早期记录和当代贵州植物分类学的现状,分别从藻类、苔藓植物、蕨类植物和种子植物等方面概述了各类群的研究历史和现状。总结了《贵州植物志》、贵州自然保护区科学考察及其出版物以及有关贵州植物分类学的主要论著。对贵州植物分类学研究面临的问题、发展的方向以及今后亟待解决的研究内容作了概括性的叙述。

贵州;植物分类学;研究历史

根据现代植物学的定义,我们将具有叶绿体能进行光合作用的真核生物称为植物,包括藻类、苔藓植物、蕨类植物和种子植物。地球上的植物种类繁多,千姿百态,五颜六色的植物界是人类衣、食、住、行的物质基础。中医中药,轻工业生产,环境保护,美化精神生活多离不开绿色植物。我国是世界植物资源最多的国家之一,贵州的植物资源仅次于云南、四川和广西,在中国名列前茅,贵州的植物学研究也极具特点。现将贵州植物分类学的研究概况做一个回顾。

1 1949年前贵州植物分类学采集、研究简史

植物是人类生存的必要物质,所以自从人类有文字记载以来就有了对植物的描述。我国在植物学方面的研究有着悠久的历史。近代经典植物分类学一般是以18世纪中叶,植物学家林奈的《植物属志》(1737年)和《植物种志》(1753年)两部光辉著作的发表为标志。和国内其他省区一样,事实上,对贵州植物进行近代植物分类学研究的首先始于欧洲人,一直延续到20世纪上半叶,长达100多年之久。早期贵州的近代植物分类学研究阵地,为外国人所霸占。从18世纪末至20世纪40年代,先后有约3个国家的10余人来过贵州调查植物资源,大量采集植物标本、种子等,他们中有植物学家、军官、传教士、职业采集家、商人等,他们的足迹踏遍了全省各主要地区,甚至深入到当时常人所不能到的区域。据不完全统计,在过去的200多年中,外国人在贵州采集了近万号植物标本,记载新发现与新记录植物百余种。

1.1 十九世纪贵州的植物采集记载

16~17世纪,首先是耶稣教、天主教等教会的传教士纷纷来到中国开始传教活动。传教士在中国除传教外,还大量地考察矿产、动物和植物,他们都具有广博的当代科学知识。许多中国内地的植物只是在传教士的描述中才得以被欧洲早期的植物分类学家所认识,根据这些详细的描述很容易辨认是哪一类植物,且在描述后面还常附有中名。

最早在贵州采集植物标本的西方传教士是法国神甫保禄-于贝尔·佩尔尼(Paul-Hubert Perny) (童文献,贵州教区教区长),1848-1859年到贵州,主要在兴义府、遵义、绥阳、湄潭和石阡等地活动,在贵州采到264种标本,如猫儿刺IlexpernyiFranch.(冬青科)等。

1868年英国将军W. Mesny长期在中国军队中任职,尤其长期居住在贵阳。1880年1月由贵州经四平过乌江(4月)进入四川途中采集到一些植物标本。所采标本送H. F. Hance研究,报道有75种,其中有8新种,如JasminummesnyiHance(素馨属,木犀科)、大花迎春JasminummesnyiHance(素馨属,木犀科)、SalixmesnyiHance(柳属,杨柳科)等。

法国天主教神甫F. L. Seguin,18世纪末在贵州采集植物标本。1893年到贵阳,1894年在贵阳附近乌当采集标本。1896~1897年到黄果树;1899~1907年间到六冲关等地采集。

法国传教士E. M. Bodinier和L . Martin1868年到贵阳黔灵山;1869年到黔北仁怀;1871~1886年间在遵义;1898~1901年间常到贵阳以南的青岩〔Fsin-gai〕、栗木寨([Ly-mou-tchai] 旧称黎母寨)采集包括苔藓植物在内的大量植物标本。所采标本送巴黎博物馆,后主要由A.Franchet研究,如AnaphalisbodinieriFr.(香青属,菊科)、CarexbodinieriFr.(薹草属,莎草科)等。

法国天主教神甫J. P. Cavalerie在贵州采集植物标本。1894年到贵阳,1896~1901年间在独山[Tou-Chan]采集;1901~1909年间到云雾镇(贵定南,旧称平伐[Pin-Fa])、都匀、安顺采集包括苔藓植物在内的植物标本;1913~1919年间在兴义(旧称黄草坝);1919年转到云南在昆明、在昆明附近被土匪杀死,新属如异唇苣苔属AllocheilosW. T. Wang(苦苣苔科)是根据他所采的标本命名的。

H. J. Esquirol 法国天主教神甫,1896~1906年间在贵州采集标本。1896年到贵阳;1896~1898年间在册亨、者述;1898~1906年间在贞丰、望谟;1909年又返回贵州在兴义(黄草坝)等地采集植物标本;1910年在平坝(旧称安平[ganpin] )、惠水(旧称定番[Tin-Fan] )、罗甸(罗斛Lo-fou);1911~1913年间在罗甸;1914~1932年间在望谟;所采标本中包括一些新分类群,如新属辐花苣苔属ThamnocharisW. T. Wang(苦苣苔科,现为中国国家一级重点保护野生植物)。

1.2 二十世纪上半叶的植物学记录

20 世纪初,法国传教士 R. P. Cavalerie,J.Esqurol 和 Fortunat 在1903~1905 年继续分别在贵阳[Kouy-Yang]、平坝[ganpin]、惠水(旧称定番[Tin-Fan]、 云雾(贵定南,旧称平伐[Pin-Fa]) 、独山[Tou-Chan]、 贞丰[Tchen-Fong]、 望漠[Ouang-Mou ]、通州[Tong-Tcheou] (罗甸东北部)、边阳[Pia-Hang ] (罗甸北部)、六马[Lou-Mong] (镇宁西南部)、良田(旧称荒田[ Houan-Tien ]今镇宁西南) 等地活动,采集了大量的植物标本。传教士们采集了大量的植物标本均被运到了国外,由各国著名的植物分类学家研究。

1904年法国苔藓学家J . Cardot和I. Thériot在研究了上述传教士采集的苔藓植物标本后在巴黎用法文发表了“Mousses du Kouy-Tchéou (China)”一文。世界最著名的植物学家约瑟夫·道尔顿·胡克(Joseph Dalton Hooker)是同样著名的植物学家老威廉·杰克逊·胡克(William Jackson Hooker)的儿子等国际知名学者也涉足上述贵州植物标本,上世纪初在国外发表了许多以贵州为模式标本产地的新物种,如黔西蒲儿根SeneciobodinieriVaniotSinoseneciobodinieri(Vaniot) B. Nordenstam(1902年)、贵州卵叶报春PrimulaesquiroliiPetitmengin(1907年)、平坝凤仙花ImpatienganpiuanaJ. D. Hooker(1908年)、包氏凤仙花ImpatiensbodinieriJ. D. Hooker(1908年)、黔西报春PrimulacavalerieiPetitmengin(1908年)等。

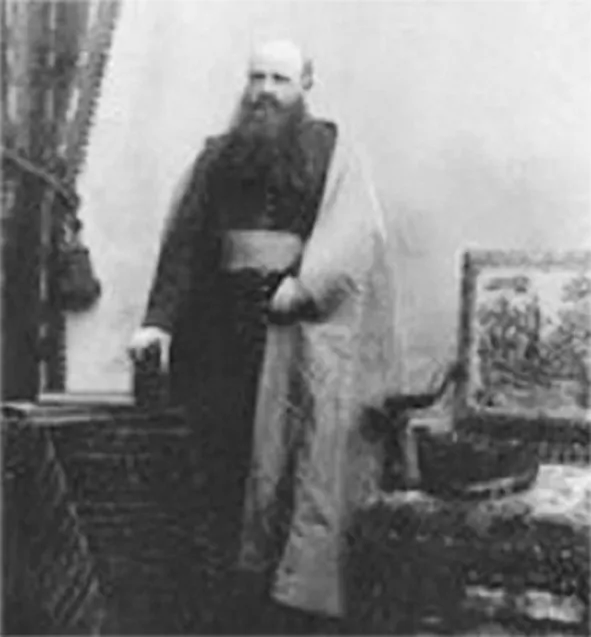

1914年法国植物学家和牧师奥古斯丁·阿贝尔·埃克托尔·莱韦耶Augustin Abel Hector Léveillé (1863~1918年)(图1) 在研究了上述传教士在贵州采集的植物标本后,编写了厚达530 页的《贵州植物志》《Fl. Kouy-Tchéou.》,涉及许多新物种如贵州半蒴苣苔HemiboeacavalerieiH. Léveillé、贵州醉魂藤PentasacmeesquiroliiH. Léveillé =Heterostemmaesquirolii(H. Léveillé) Tsiang、贵州石蝴蝶PetrocosmeacavalerieiH. Léveillé等。

图1 法国植物学家、牧师奥古斯丁·阿贝尔·埃克托尔·莱韦耶(1863~1918年)

Fig.1 Augustin Abel Hector Léveillé (1863-1918), a botanist and Priest of French

1914~1918年间,奥地利贵族、维也纳大学的植物学家H. Handel-Mazzetti,在我国西南地区研究植物区系,采集了约13107号植物标本,包括真菌、藻类、苔藓植物、蕨类和种子植物的各大类群。在1917年6月中旬从云南罗平进入贵州境内,在贵州历时1个多月,采集标本3750余号,途经兴义(旧称黄草坝[Hwang-tsaoba])、兴仁(旧称新城[Hisn-tscheng]、营盘(旧称定头营[Tingdaoyin]贞丰西北)、交乐[Tjiao-lou] (兴仁南)、鸡坪(旧称鸡场平[Djit schang-ping]今关岭南)、花江(旧称募役司[Muyu-se])、黄果树[Hwanggoso]、镇宁[Dschenning]、安顺[Ngan schun]、平坝(旧称安平[Ngan-ping])、清镇[Tsching dschen]进入贵阳,在贵阳黔灵山、阳山等地采集了部分标本,然后向东,经龙里[Lung li]、贵定[Guiding]、谷洞[Gu dong]到都匀[Duyun],再经丹寨(旧称八寨[Badschai])、三都县的都江[Du djiang]到达榕江(旧称古州[Gudschou]),最后经宰麻[Tschaimou] (榕江东),从黎平[Liping]出境进入湖南。他在贵州采集的标本由欧洲各知名学者研究后,一些种类由各学者陆续在西方发表,多数种类发表在他1929~1937年德文版的《Symbolae sinicae》(中国植物志要)1-7卷中。

1928年11月到1929年2月中山大学生物系教授兼主任,生物学家辛树帜在广西大瑶山进行生物学野外调查,涉及贵州苗岭山脉的云雾山,斗蓬山和东部的梵净山,湖南南部的金童山,广东的北江、永昌、瑶山及海南岛等地,共采集标本6万余号。其中植物近千种3万号。

美国植物学家A. H. Steward,约1920年来华以后一直在金陵大学任教授。在贵州采集植物标本,著有《中国长江下游植物》。1931年时任南京金陵大学生物系系主任、教授的A.H.Steward和中国植物学家焦启源、周鹤昌到梵净山考察,在梵净山(Fan Ching-Shan)的回香坪(Hui Hsiang-pin)、大河堰(Ta Ho-yen)、马槽河(Ma Isooho)等地采集了约1500号植物标本(Bartran E B,1935)。1935年美国芝加哥国立历史博物馆的学者Edwin B. Bartram在研究了中国学者焦启源等采自梵净山的苔藓植物标本后,在他的文章Addition to the Moss flora of China一文中记述了采自中国贵州、广西和福建的苔藓植物82种2变种。其中有贵州梵净山藓类植物有41种1变种,其中有11新种1新变种,并以ScabridenssinensisBartr.为模式种,建立了一个中国特有的新属—疣齿藓属Scabridens(Bartran E B,1935)。

中国学者蒋瑛、钟补勤在上世纪30年代在贵州采集标本。1930年2月,他们带着科学调查队,从四川綦江进入贵州省境内。在桐梓驻扎一个多月,每天带着干粮上山,早出晚归。后南下经遵义、息烽到贵阳。以贵阳为中心,先到贵定、都匀、独山、荔坡、平塘、罗甸、安顺一线,然后挑着标本转回贵阳。再从贵阳去黔西、毕节一直到靠近云南的草海。最后到东部的施秉、镇远、玉屏、铜仁、江口、印江、湄潭等地,然后转到遵义,再经桐梓入川。此行历时一年零两个月,发现了许多名贵稀有植物。如梵净山的长苞铁杉TsugalongibracteataW. C. Cheng就是这次在海拔2300多米高的山顶上发现的。还有贵州娃儿藤TylophorasilvestrisTsiang、贵州木瓜红RehderodendrontsiangiiHu =R.kweichowenseHu(野茉莉科)、 普定娃儿藤TylophoratengiiTsiang等。

钟补勤(P. C. Tsoong) 1919年随其父钟观光到云南采集;1938~1940年期间在贵阳中央农业研究所任职并在贵州调查采集,少数标本存昆明。邓世纬(S. W. Teng) 系中山大学农林植物研究所职工,1936年受陈焕镛派遣在贵州采集植物标本,不幸在贵州的野外工作中因疟疾病故。世纬苣苔属TengiaW. Y. Chun(苦苣苔科)是陈焕镛将其所采新属以其名字命名以作纪念的。

1938~1944年,北平中央地质调查所的侯学煜先生和我国著名的土壤学家李连捷、熊毅等人在贵州进行土壤调查,其间侯学煜先生对贵州的植被,蕨类植物等作了调查记录,他们西起盘县,东至松涛;北自桐梓、正安,南临罗甸、荔波足迹几乎遍及全省。1942年侯学煜先生发表了关于贵州植物的首篇中文学术论文贵州中北部植物的分布与土壤 (侯学煜,1942年)和川黔境内酸性土及钙质土之指示植物(侯学煜,1943年)。1944年又在土壤特刊甲种第5号上发表了贵州南部酸性土及钙质土之植物组合。

建国前贵州的植物分类学研究多为外国学者,以标本采集为主,我国仅少数学者在贵州采集标本,少见国文的研究记录。

2 1949年后贵州植物分类学研究概况

2.1 上世纪贵州的植物分类学记录

1949年之后,中国与西方世界隔绝,到上世纪70年代,贵州植物分类学的研究几乎没有外国学者的报道。建国初期,百废待兴,植物科学也得到了飞跃的发展。1951年,侯学煜先生将基于1938~1944年在贵州的植物调查采集撰写了黔南的经济植物的地理分布及其与自然环境的关系 和川黔两省油桐产地的气候和土壤 两篇论文并分别在的《植物分类学报》(1951年)、《中国科学》(1951年)上发表;1952年发表了贵州省南部的植物群落《植物学报》(1952年)和川黔边境各种环境之药用植物的初步调查 《植物分类学报》(1951年);1957年3月又对约300余种蕨类植物的研究结果著入“贵州省及其临近地区的蕨类植物生态环境的初步观察”一文,在《植物生态学与地质学资料丛刊》发表;1952年在中国首期《植物学报》第一卷2期上发表了“贵州省南部的植物群落”。这是已知的建国后贵州第一批植物学论文和专著。同年贵州农学院周政贤教授发表了“贵州省引种按树及今后发展前途”, 王献溥等发表“贵州绥阳县宽阔水林区的植被概况及其合理利用的方向”(《 植物生态学报》,1965年)。

1950年8月中国科学院在北京召开了全国植物分类学工作会议,会上正式提出了编著《中国植物志》的任务。1956年,国务院科学规划委员会将编纂出版中国动、植物志列入12年科学发展规划。1958年4月7日,国务院发出关于利用和收集中国野生植物原料的指示, 1959车2月7日国务院同意中国科学院和商业部关于1959年开展野生植物資源普查利用及編写經济植物志工作的报告, 1959年起,在中国科学院领导下,先后成立了中国植物志、动物志和孢子植物志编委会。同年3月,贵州省成立了“贵州植物普查工作领导小组”和“植物普查办公室”。 1959年建立了中国科学院西南分院贵阳工作站植物标本室;在中国科学院北京植物所、华南植物所、昆明植物所和贵州农学院、贵州科学院、贵阳师范学院、贵阳医学院、贵阳中医研究所众多科研工作者的参与下在全省范围内开展植物资源调查,组成了中科院西南队贵州分队、黔北队、黔南队、毕节队、荔波队、安顺队、贵阳队等多个植物标本采集队,从1959年3月到年底共采集植物标本12000余号,并由当时的贵州省政协常委、省中医研究所的林修灏博士、贵州科学院的王兴国、张秀石等植物学家主编,贵州人民出版社在1960年4月到1962年8月陆续出版了《贵州经济植物图说》1-12册,记录了贵州野生植物600种。就在贵州植物分类学在大力发展的过程中,十年浩劫开始,科学研究告一段落。

2.2 当代贵州植物分类学回顾

20世纪70年代后期,我国的科学研究又迎来了一个高潮,贵州植物学研究也一样,植物分类学标志性的研究是《贵州植物志》的研编。1974年在植物学家贵州师大黄威廉教授(时任贵州省科委主任)的大力推崇和支持下,由贵州省科委牵头,贵州省具有植物学科研能力的各大专院校、科研单位参与的几十位植物分类学科研工作者,开始了全省范围内的标本采集和研究工作,从1982年开始到1989年,这套历时15年,由李永康先生主编的《贵州植物志》(1-9卷)正式出版发行,该志记载了贵州种子植物193科352属5310种(含变种,变型和亚种)。

在此期间及后来,我省植物学工作者开展了植物学各类群的研究,发表了一大批研究论文和专著分述如下。

2.2.1 藻类学研究

相对其他植物学科,贵州藻类的研究较为滞后。自H. Handel-Mazzetti,1929年在《Symbolae sinicae》(中国植物志要)1卷中记录了产自贵州的种藻类外,基本上未见关于贵州的藻类记录。上世纪40年代,我国藻类研究的老前辈饶钦止老先生藻贵州采集了不少淡水藻类标本。饶老发表的藻类新科─空盘藻科Coelodiscaceae(=饶氏藻科Jaoaceae)中仅二个种,其中1个种泡状空盘藻CoelodiscusbujjataJao(=泡状饶氏藻Jaoabullata(Jao) Fan)模式标本就是在贵州湄潭河中采到的。直到1982年才见到四川大学韩福山教授和傅华龙博士撰写的“贵州丽藻属两新种”(植物分类学报)。“贵州轮藻新分类群和新记录”(植物分类学报)彭厚银(1985年)的“中国西南轮藻植物区系的初步研究”(四川大学学报)和傅华龙博士撰写的“贵州轮藻植物资料” (四川大学学报)。贵州本省学者的首篇研究论文见于1992年,当时的贵州农学院熊源新副教授在《贵州农学院丛刊》、《植物分类学报》、《武汉植物研究》上陆续发表了贵州淡水藻研究论文十余篇,首次列出了贵州常见淡水藻初步名录21目41科104属473个分类单位,并涉及2个新种和1个新变种。此后,贵州师范大学的何复胜教授及学生田友萍(主要从事蓝藻的研究)、陈椽教授及其学生在贵州开展了大量的藻类分类学研究。特别是陈椽教授,在国家自然科学基金的资助下带领他的学生们作了大量的工作,发表了多篇研究论文,成为贵州省当代淡水藻类研究的主要力量。

2.2.2 苔藓植物学研究

近代贵州关于苔藓植物的研究始于19世纪末,1904年J. Cardot和I. Thériot发表“Mousses du Kouy-Tchou (China)”一文,这是贵州近代苔藓研究史上的首次系统报道。也是贵州首篇植物学文献,文中共报道了苔藓16种,其中14种采自贵州,2种采自云南。随后,法国传教士R. P. Cavalerie,J . Esqurol和Fortunat在上世纪初的1903-1905年分别在贵州中南部等地活动,采集了大量的植物标本,其中苔藓标本由苔藓学家I. Thériot研究后分别于1906、1907、1908、1909、1911年陆续发表,共计记载苔藓植物58种,其中新种48种。续后, H.Handel-Mazzetti于1917年6月中旬从云南罗平进入贵州境内,在贵州历时1个多月,采集标本750余号,由苔藓学家Brotherus研究后于1922、1924、1929年分别发表,共记录了贵州苔藓52种和变种,其中有27种为异名,11个新种。苔类由W. E. Nicholson、T. Herzong和F. Verdoorn研究后于1930年发表,共计贵州苔类14种。1931年H. Reimers在“Beit raege zur Mossflora China”一文中研究了上述文献,记载了贵州苔藓植物16种。其中多为上述文献的重复记录。1935年B. Bart ram在研究了中国学者焦启源1931年采自贵州梵净山的标本后在“Addition to t he flora of China”一文中发表了苔藓植物41种,其中有11新种1新变种,14种为异名 。

上世纪上半叶涉及贵州苔藓植物的文献还有: C. Warnsort、I. Thériot、W. Kabiersch、Chen. P. J . (陈邦杰)等。其中中国苔藓研究的先驱陈邦杰先生1941年用德文发表在国外的“东亚丛藓科的研究”一文中记载了采自贵州的8种苔藓,此为中国学者编写的首篇涉及贵州苔藓的文字记录。本世纪50年代以后贵州苔藓的研究有了较快的发展 。在80年代以前涉及记录贵州苔藓的中外学者如:A. Noguchi、T. Koponen、陈邦杰、黎兴江、高谦等、张满祥等。80年代以后到贵州采集苔藓标本的多为中国的苔藓学者 。据笔者不完全统计,我国老一辈苔藓学家几乎都到贵州采集过标本。

贵州苔藓植物研究的开拓者和奠基人、贵州师范大学教授钟本固和姜守忠1983年率先发表了本省学者首篇关于贵州苔藓的报道“梵净山苔藓植物初步研究”,并且还培养了一批从事苔藓研究的学生。上世纪发表有关贵州苔藓的论文主要有钟本固、熊源新、张力、张朝辉、陈蓉蓉、刘宁、骆强、王晓宇、M. R. Crosby、李植华、林邦娟、W. D. Reese、C. T. Benito、罗建馨、高谦、曹同等 。此外,贵州环保所的林齐维在参加由省林业厅组织的贵州省各自然保护区综合考察后所编辑的调查报告中也发表了一些鉴定名录。

贵州苔藓植物研究标志性的工作是“贵州苔藓植物志”的研编,贵州大学熊源新教授及其团队在国家多项自然科学基金和贵州省各类科学基金的支助下,三十余年以来,踏遍了贵州省所有的国家级、省级自然保护区、森林公园,多数地、县级自然保护区,足迹遍布贵州的80余个地县市,采集苔藓植物标本45000余号,到2011年编著了全套4卷的《贵州苔藓植物志》(2014年已出版了3卷385万字),记载了贵州的苔藓植物94科366属1643种(包括种以下分类单位)。是目前国内种数最多、图片最丰富的地方苔藓植物志。

现在活跃在贵州苔藓植物分类研究上的主要是贵州大学的熊源新教授、曹威博士及其团队,包括遵义师范学院的何林、邓坦;毕节学院的蒋洁云、游萍、张春等;以及贵州师范大学的张朝晖教授、彭涛博士及其团队。

2.2.3 蕨类植物学研究

和其他植物类群一样,贵州最早的蕨类植物记载,均来自于根据法国传教士们在19世纪的植物标本采集而发表在国外的论文。涉及贵州蕨类植物最早的中文记载也是上述侯学煜先生撰写的“川黔境内酸性土及钙质土之指示植物”(1942年)和“贵州省及其临近地区的蕨类植物生态环境的初步观察”(1957年)。贵州本省研究者撰写有关蕨类植物的记载出现在1960年4月出版的《贵州经济植物图说》第一册,上面记载了槲蕨(巴岩姜)Drynariafortunei(Kze) J. sm.=D.roosiiNakaike和蕨Pteridiumaquilinium(L.) Kuhn.2种蕨类植物。在上世纪50年代后期到60年代,在“贵州植物普查工作领导小组”和“植物普查办公室”。的指挥下,由中科院与本省的植物学研究者组成的科学考察队在贵州各地采集种子植物标本的同时,也采集了不少的蕨类植物标本,为以后贵州的蕨类植物分类学研究奠定了良好的基础。

在上世纪60年代,有关贵州蕨类植物的报道还有中国科学院植物研究所的張玉龙研究员在“剑蕨属(LoxogrammePresl)孢子形态的研究”(植物学报(英文版) 1963 )记录了贵州剑蕨属的种类。1965年中国科学院植物研究所的秦仁昌先生根据上述30年代蒋英等在贵州采集的标本建立了新属——黔蕨属PhanerophlebiopsisChing记录了该属的2个种,黔蕨Ph.tsiangianaChing和重齿黔蕨Ph.duplicato-serrstsChing(植物分类学报1965);同年李采兰等编写《贵州民间药物 第1辑》记载了平肋书带蕨、亨利凤尾蕨、阴地蕨等蕨类植物,于1965年8月出版。

20世纪80年代到90年代涉足贵州蕨类植物研究的本省学者还有贵州植物园的王用平、贵州师范大学的黄才江教授、贵州科学院的王培善、王筱英研究员,以及邓莉兰、陈天寿等学者。特别是贵州科学院的王培善、王筱英研究员,他们从1964年开始就开始研究贵州的蕨类植物,初期,在没有科研经费资助的情况下,倾其微薄工资收入,在贵州各地采集标本。到2001年研究了贵州省以及全国各大标本馆4万余份蕨类植物标本后编著出版了115万字的《贵州蕨类植物志》,该志记载了贵州蕨类植物53科151属808种(包括种以下分类单位)。

上世纪末到现在,除了贵阳中医学院潘炉台老师等在研究中药资源中出版过《贵州药用蕨类植物》一书外,活跃在贵州蕨类植物分类学研究领域的学者主要是贵州大学的苟光前教授及其团队;毕节学院的骆强教授及其团队。

2.2.4 后贵州植物志时期的种子植物学研究

植物志 (Flora) 是记载某个国家或地区已知植物种类的分类学专著, 它是研究植物分类、系统发育、演化、生态、生物地理和植物多样性保护等最基础的植物典籍。 《贵州植物志》(1-9卷)于1989年出齐,在此之后,贵州植物分类学研究蓬勃发展,人才辈出,不少中外学者也到贵州采集标本,撰写论文。1991年,中美联合组织了两次贵州植物考察,其一为中国科学院、贵州科学院与美国阿诺德树木园对梵净山的考察;其二为贵州省环保科研所、林业厅与美国密苏里植物园、哈佛大学、加州科学院对雷公山、梵净山、宽阔水、赤水的联合考察。两次考察,都在国际学术刊物发表了论文报告。

贵州本省重要的植物分类研究有:

2.2.4.1 由于《贵州植物志》(1-9卷)有10个科的种类遗漏,贵州科学院的陈谦海研究员与2004年主编出版了《贵州植物志》(第10卷),记录了贵州种子植物10科148属546种(含变种,变型和亚种)。自此《贵州植物志》(1-10卷)记载了当时贵州已知的种子植物203科1501属5856种(含变种,变型和亚种)。

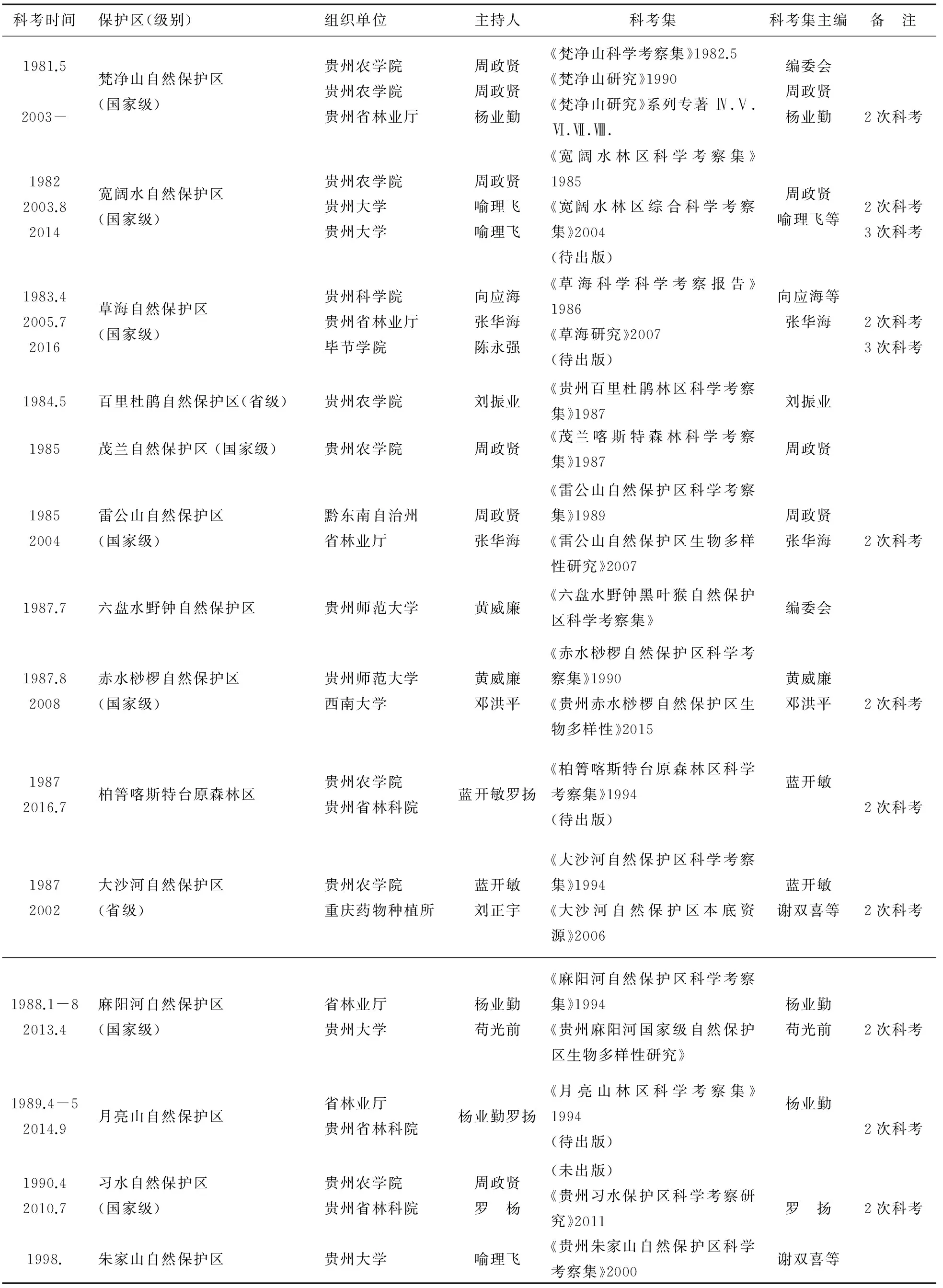

2.2.4.2 贵州自然保护区科学考察;贵州有10个国家级自然保护区、5个省级自然保护区和100余个地县级自然保护区。对这些自然保护区的野生植物进行科学考察是重要的植物分类学研究的内容之一。从1981年5月梵净山自然保护区科学考察开始贵州省已对省内所有的国家级、省级以及重要的30余个自然保护区进行了科学考察,除了茂兰自然保护区(国家级)外,所有国家级保护区和部分非国家级保护区都进行了第二次科考,出版了30余部科学考察集(表1)。保护区科学考察为贵州植物分类学研究创造了良好的研究平台,发现了贵州植物大量的新分布记录和新分类群,并为贵州植物分类学研究培养了一批及有才华的年轻人才。

2.2.4.3 科学研究:在中国国家自然科学基金、贵州省科学基金和其他各类科学基金的资助下,贵州各高等院校、科研单位的植物分类学研究者开展了大量的研究工作,在国内外学术期刊上发表了大量植物分类学的研究论文,出版了许多有关贵州植物分类的专著。近期发表的重要专著主要有:黄威廉教授等主编的《贵州植被》(1988年)、《贵州珍稀濒危植物》(1989年);袁家谟等《贵州芳香植物》(1990年)、贵州大学的周正贤教授主编的《贵州森林》(1992年)、李永康教授主编的《贵州树木手册》(1995年)、贵州省林业厅主编的《贵州野生珍贵植物资源》(2000年);贵州大学的朱守谦教授主编的《喀斯特森林生态研究》1-3(1997-2003年);陈训研究员主编的《中国贵州杜鹃花》(2003);贵阳中医学院何顺志教授主编出版的《贵阳市中草药资源》、《贵州中草药资源研究》(2013年);贵州林业厅张华海研究员主编的《贵州野生珍贵植物资源》(2000年)、《贵州古树名木》(2003年)、《贵阳市种子植物资源》(2010年);贵州林业科学院杨成华研究员编写出版的《贵州野生木本花卉》(2006年)、《贵州野生草本花卉》(2009年)、《贵州湿地常见植物图谱》(2013年);贵州科学院孙超研究员等编著的《贵州桑科植物资源图鉴及利用现状》(2014年)、《贵州淫羊藿属植物研究及利用》(2015年);六盘水师范学院左经会教授主编出版的《六盘水药用植物》(2013年);遵义师范学院李风华、何林等主编出版的《赤水河流域高等植物图谱》(2015年);贵州林业厅黎平(2016)主编出版的《贵州国家保护植物手册》等。

表1 贵州自然保护区科学考察简表(截止到2016.12)Tab.1 List of Scientific Investigation of Guizhou Nature Reserve (Until 2016.12)

2.2.4.4 贵州植物物种多样性统计研究:截止到2004年,《贵州植物志》(1-10卷)记载了贵州已知的种子植物203科1501属5856种(含变种,变型和亚种),随着近代贵州植物分类学研究的蓬勃开展,贵州省有多少高等植物,除了估计值外一直缺乏正确地数据。由于该数据的缺乏而不能准确的对贵州生物多样性和生物资源进行描述。准确的统计贵州省高等植物的数据相对来说是一个较为困难的工作,一是新分布记录和新分类群不断的出现,二是新旧分类系统的交替而出现的物种异名统计困难。

2010年贵州省环境保护厅对贵州省生物多样性进行评价时,省环境科学研究院董泽琴研究团队对贵州省维管植物作了一个统计,在2010年出版的《贵州省生物多样性现状》一书中认为: “贵州野生维管束高等植物种类共为70目255科1618属6930种(含亚种、变种和变型)”。

2012年贵州省林业科学研究院《贵州维管束植物分类与代码》项目启动,项目组汇总现有文献资料,整理分布在贵州境内的维管束植物的名录,并以《中国生物物种名录(2011版)》为基准,对该名录进行标准化和数据清理,清除同物异名等问题,最终形成名录数据;贵州维管植物有258科,1742属,8351种,(包括亚种、变种或变型)。

2013年,林科院杨成华研究员在《贵州湿地常见植物图谱》(2013)中又加上近年来的一些新发现,得到贵州野生维管植物种类共为259科1765属8491种(含亚种、变种和变型)的数据,因此,加上苔藓植物的数据,截止到2016年,贵州有高等植物353科2131属10,134种(含亚种、变种和变型)的记录。

3 21世纪贵州植物分类学研究展望

植物是生态系统的初级生产者和最基本的组成部分,直接决定整个生态系统安全的程度。植物分类学研究的目的,是提供相关物种准确和快速鉴定技术及生物多样性信息, 实现植物现状评估、动态监测与预警,为国家生态安全相应对策的制定提供可靠依据。一个多世纪以来,贵州的植物分类学研究在四代植物学工作者的努力下取得了丰硕的成果。

在贵州、植物分类学研究还有许多工作未完成,植物分类学工作者任重道远。

3.1 “贵州植物志”的补编或新编

高水平的植物分类学专著是植物志质量的根本保证,如果没有高水平的植物志,生物多样性保护及各类名录质量则无法保证。《贵州植物志》(1-10卷)从1982年第1卷出版到现在已过去30余年了,随着时间的变化,老版《贵州植物志》出现许多问题,已经不再适应现在的需要,主要表现为记载的种类不全,有近1/3贵州有分布的种类没有记录;分类系统老化导致的物种名错误;个别卷册的质量不尽如人意,如《贵州植物志》的仙茅科(Hypoxidaceae)在第4卷(681~684页,含2属4种),和第6卷(449~454页,含2属5种),分别由两位作者同一年先后记载两次,而且前后处理结果不一,也没有具体说明等等。新编或补编贵州植物志是今后贵州植物分类学研究的重要任务。

3.2 生物多样性的普查

随着全球气候变化,生态环境干扰加剧,人类正面临着生物物种加速灭绝、外来有害物种入侵、有害生物物种爆发频率增高等一系列严重生态问题。在贵州,有许多珍稀濒危植物和狭域特有植物随着全球气候变化和人为活动的增强正在逐渐灭绝。通过大范围植物多样性调查可以知道贵州植物物种变化的准确数据。国家环保部、省厅制定了相关的生物多样性行动计划,同时也是贵州植物分类学研究的重要任务。

3.3 网络版电子植物志的研编

近年来, 随着计算机、 数据库和网络技术的发展, 电子植物志 (eFloras) 已成为植物志编研的潮流。着DNA 测序技术的PCR技术的快速发展, 利用 DNA 数据探讨植物系统发育关系已被研究者广泛接受和采纳。目前 “Flora of China”、“Flora Europaea”、“Flora of North America”和 “Flora of Australia”等已有网络电子版本, 与传统纸质版植物志相比较, 电子植物志具有使用和查询方便, 可以即时更新, 对感兴趣的某区域的植物区系进行数据提取等优点。研编网络版的贵州电子植物志也是贵州植物分类学研究的任务之一。

3.4 入侵植物研究

过去的30多年里,外来入侵植物对贵州的经济造成巨大的损失,对生态环境产生了无法估量的破坏。遗憾的是,我省至今还没有比较完整的入侵植物本底资料。很多外来入侵种的来源、入侵时间与途径都不清楚,对已经进入周边省区或地区并对我省具有潜在威胁的入侵物种究竟有哪些也不十分了解。

此外,贵州特有植物的生存现状调查、各地县植物志的研编等植物分类学研究都需要做大量的植物分类学研究人才。近年来贵州有一批为数不多的青年植物分类学工作者活跃在科研工作中,成为贵州植物分类研究领域的骨干力量。但遗憾的是经典分类学还是后继乏人,状况令人痛心担忧,进入21世纪后,主要原因是政策导向造成的人才缺失。经典分类工作不受重视,各类考核、晋升与奖励又重视 SCI 和影响因子,但分类学的成果需要长时间的投入,不是一篇SCI或者是很高影响因子的文章所能替代的。一味地片面追求 SCI 和影响因子已经严重影响了以志书为主要成果的基础学科——分类学。学者和年轻的研究人员常由于导向等原因而无法坚持。贵州不缺少人才,更不缺少植物学爱好者,关键在于如何引导,如何吸引人才并凝聚力量。

放眼发展植物分类学研究,笔者提出如下建议并与同行共勉:(1)建立贵州省植物分类研究平台,成立研究团队,集中我省植物分类学研究人才,为新编《贵州植物志》等重大研究工作形成团队力量;(2)加强经典分类学人才的培养与队伍的建设,在一些基础较好的单位应采取切实可行的培养措施,稳定青年学者专心致志从事经典分类学;(3)引进高层次的经典分类学人才,基础分类学本底资料要靠我省研究队伍长期稳定的积累来完成, 吸引一批专家与学者专心致志从事经典分类学,不仅要给与宽松的学术环境,而且要充分保证充足的研究经费;(4)克服浮躁思维,并单独实行专门的考核机制,使植物分类研究者不被 SCI 和影响因子的硬性指标所束缚,实现能高效而又富有成果的产出;(5)建立网络共享平台,整合利用各类资源,加快信息网络建设和数字化、网络化速度与水平,为整体科学研究和综合产出,提高科学研究效率与资源利用,植物资源的保护与利用提供基本数据。

[1] Cardot J, I Thé rior. Mousses du Kouy2Tcheou(China) recoltees par Em Bodinire[J] .BullAcadIntGeogrBot, 1904(13):81-881.

[2] Brotherus V F. Musci novi sinensis, collecti a Der Henr Handel - Mazzet ti I. Sitzungsber [J] .AkadWissWienMathMaturwKlasseAbl, 1924, 1 (133) :559-5841.

[3] Brotherus V F. In Handel - Mazzet ti (ed) Symbolae Sinicae 1914-1918 ⅣMusci[M] .JuliusSpringer, 1929:1-1471.

[4] Brotherus V F. Musci novi sinensis, collecti a Der Henr Handel - Mazzet ti I. Sitzungsber [J] .AkadWissWienMathNaturwKlasseAbl, 1922, 1 (131) :209-2201.

[5] Léveillé,H., Flore du Kouy-Tchéou, [M] Le Mans 1914-1915:1-530.

[6] Thérior I. Diagnoses de quelques mousses nouvelles[J] .BullAcadInt.Bot, 1906(15):40.

[7] Thérior I. Diagnoses d’ especies nouves (1) mousses recoltees dens la province de Kouy - Tchéou (China) par les R P Cavalerie et Esquirol[J] .LeMondedesPlantas, 1907(9):21-321.

[8] Thérior I. Diagnoses d’ especies et de verietes nouvelles de mousses (5) [J] .BullAcadIntGeogyBot, 1908(18):250-2541.

[9] Thérior I. Diagnose d’especies et veretes nouvelles de mousses (6) [J].BullAcadIntGeogrBot, 1909(19):17-241.

[10] Thérior I. Diagnose d’especies et veretes nouvelles de mousses (9) [J] .BullAcadIntGeogyBot, 1911(19):269-2721.

[11] 邓伦秀,杨成华.贵州湿地常见植物图谱[M].贵阳:贵州科技出版社,2013.

[12] 董泽琴.贵州省生物多样性现状[M].贵阳:贵州科技出版社,2010.

[13] 陈训研,巫华美.中国贵州杜鹃花[M]. 贵阳:贵州科技出版社,2003.

[14] 傅华龙. 贵州丽藻属两新种 [J]. 植物分类学报,20(2):247-248.

[15] 傅华龙. 贵州轮藻新分类群和新记录[J]. 植物分类学报,28(1):76-89.

[16] 傅华龙. 贵州轮藻植物资料[J].四川大学学报,自然科学版,27(2):214-221.

[17] 贵州省地方志编纂委员会编,贵州省志环境保护志[M].贵阳:贵州人民出版社,2002.

[18] 贵州省林业厅.贵州野生珍贵植物资源[M] .北京:中国林业出版社, 2000.

[20] 《贵州森林》编辑委员会. 贵州森林 [M].贵阳: 贵州科技出版社,1992.

[21] 侯学煜.贵州中北部植物分布与土壤[J].土壤季刊,1942.

[22] 侯学煜. 川黔境内酸性土及钙质土之指示植物[J].中央地质调查所出版,1944.

[23] 侯学煜. 贵州南部酸性土及钙质土之植物组合[J].土壤特刊甲种第5号,中央地质调查所出版,1944.

[24] 侯学煜.贵州盘县之植物组合与土壤之初步观察[J].土壤,1946,5(1)53-61.

[25] 侯学煜.贵州省南部植物群落[J].植物学报,1952,1(2):65-106.

[26] 侯学煜. 贵州省及其邻近地区的蔽类植物生态环境的初步观察[M].北京:科学出版社,1950.

[27] 侯学煜. 黔南的经济植物的地理分布及其与自然环境的关系[J].植物分类学报,1951,1(2):238-253.

[28] 侯学煜. 川黔边境各种环境之药用植物的初步调查[J].植物分类学报,1951,1(3):361-368.

[29] 侯学煜. 川黔两省油桐产地的气候和土壤” [J].中国科学,1951,2(2):215-228.

[30] 侯学煜. 贵州省南部的植物群落” [J].植物学报,1952,1(2):65-115.

[31] 何顺志.贵阳市中草药资源[M].贵阳:贵州科技出版社, 2005.

[32] 何顺志,徐文芬. 贵州中草药资源研究[M].贵阳:贵州科技出版社, 2007.

[33] 黄威廉,屠玉麟,杨龙. 贵州植被 [M].贵阳: 贵州人民出版社, 1988.

[34] 黄威廉.贵州珍稀濒危植物 [M].北京:中国环境科学出版社.

[35] 傅立国.中国高等植物(第1-14卷)[M].青岛:青岛出版社,1999-2003.

[36] 秦仁昌. 新属——黔蕨属PhanerophlebiopsisChing[J].植物分类学报,1965,10 (2): 115-120

[37] 彭厚银. 中国西南轮藻植物区系的初步研究[J].四川大学学报(自然科学版),1985(4):206-221.

[38] 李风华,何 林.赤水河流域高等植物图谱[M].贵阳:贵州科技出版社,2015.

[39] 李秉滔. 纪念蒋英教授[J].植物杂志,1982(3):38-39.

[40] 李永康.贵州植物志1-2卷[M].贵阳: 贵州人民出版社, 1986.

[41] 李永康.贵州植物志3-9卷[M].成都: 四川民族出版社, 1990.

[42] 李永康.贵州树木手册[M].北京:中国林业出版社, 1995.

[43] 黎 平,等.贵州国家保护植物手册[M].贵阳:贵州科技出版社,2016.

[44] 林修灏.贵州经济植物图说[M].贵阳:贵州人民出版社, 1960-1962.

[45] 潘炉台. 贵州药用蕨类植物[M ].贵阳: 贵州科技出版社, 2012.

[46] 孙 超,谢 华. 贵州桑科植物资源图鉴及利用现状[M].贵阳:贵州科技出版社,2014.

[47] 孙 超,林昌虎. 贵州淫羊藿属植物研究及利用[M].北京:科学出版社,2015.

[48] 王培善,王筱英.贵州蕨类植物志[M].贵阳: 贵州科技出版社, 2001.

[49] 熊源新,罗应春.贵州藓类植物研究回顾[J].山地农业生物学报,1999,18(6):431-44.

[50] 熊源新.黔渝湘鄂交界地区苔藓植物物种多样性研究[M].贵阳:贵州科技出版社,2007,1-281.

[51] 熊源新.贵州苔藓植物图志[M].贵州科技出版社,2011.

[52] 熊源新,石 磊.梵净山苔藓 上、下卷[M].贵阳:贵州科技出版社,2014.

[53] 熊源新.贵州苔藓植物志 第一、二卷 [M].贵阳:贵州科技出版社,2014.

[55] 熊源新.贵州栅藻属的分类[J].贵州农学院丛刊,1992,20(2):1-14.

[56] 熊源新.贵州双星藻科植物志要[J].贵州农学院丛刊,1992,20(2):15-44.

[57] 熊源新. 贵州主要鼓藻科植物[J].贵州农学院丛刊,1992,20(2):45-84.

[58] 熊源新.贵州常见藻类植物名录[J].贵州农学院丛刊,1992,20(2):99-118.

[59] 熊源新. 草海自然保护区藻类植物的初步研究[M].贵州农学院丛刊,1992,20(2):85-98.

[60] 熊源新.贵州水绵属植物新资料[J].植物分类学报,1993,31(6):575-577.

[61] 熊源新. 贵州盘星藻属植物的分类[J].武汉植物研究,1994,12(3):117-122.

[62] 熊源新.贵州中部石灰岩地区气生藻生态研究[J].贵州农学院学报,1994,13(1):36-42.

[63] 熊源新.贵州石灰岩地区气生藻名录[J].贵州农学院学报,1994,13(3):29-38 .

[64] 徐来富,杨成华,陈茂祥. 贵州野生木本花卉[M].贵阳:贵州科技出版社,2006.

[65] 徐来富,杨成华.贵州野生草本花卉[M].贵阳:贵州科技出版社,2009.

[66] 張玉龙. 剑蕨属(LoxogrammePresl)孢子形态的研究[J].植物学报(英文版), 1963(1): 26-43.

[67] 张华海. 贵州古树名木[M].贵阳:贵州科技出版社,2003.

[68] 张华海.贵阳市种子植物资源[M].贵阳:贵州科技出版社,2010.

[69] 张华海.贵州野生珍贵植物资源》[M].北京:中国林业出版社,2000.

[70] 周正贤.贵州森林 [M].贵阳:贵州科技出版社,1992.

[71] 朱守谦.喀斯特森林生态研究[M].贵阳:贵州科技出版社,1997-2002.

[72] 左经会. 六盘水药用植物[M].北京:科学出版社, 2013.

[73] 植被生态学研究编辑委员会.植被生态学研究——纪念著名生态学家侯学煜教授[M].北京:科学出版社,1994.

[74] 中国植物志编委会著.中国植物志 [M]. 北京:科学出版社,2004.

[75] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志(第1-72卷)[M].北京:科学出版社,1996,1979,1985,1995,1998.

[76] 袁家谟.贵州芳香植物[M].贵阳:贵州科技出版社, 1990.

Review of researches on planttaxonomy in Guizhou

XIONGYuan-xin,CAOWei

(Collegeoflifescience,GuizhouUniversity,Guiyang,Guizhou550025,China)

The history of plant taxonomy since the middle of the 18th century in Guizhou is reviewed in this paper. The collecting date and site of plant specimens and the main works about plant classification of French missionaries from 1848 to 1931 were descripted in detail. The plant specimens collected by older botanist generation and their works before 1949 were summarized. Especially, the early record of plant taxonomy after 1949 and the contemporary situation of plant classification in Guizhou were deeply introduced in this paper. The research history and situation of plant classification, ranging from Algae, Bryophytes and Ferns to Seed plants, were summarized. The works including Flora of Guizhou, Scientific survey of Nature Reserves, books and paper about plant classification in Guizhou were showed here. This review showed us that the problem,development and prospetive in plant classification of Guizhou.

Guizhou Province; Plant taxonomy; Research of history

2017-01-11;

2017-03-30

国家自然科学基金项目(31360041)。

Q949

A

1008-0457(2017)01-0001-11 国际

10.15958/j.cnki.sdnyswxb.2017.01.001