货运飞船家族大扫描

□ 邢强

货运飞船家族大扫描

□ 邢强

2017年4月20日,中国第一艘货运飞船“天舟一号”发射升空,并将开展一系列试验。未来,“天舟”货运飞船将承担起为中国空间站运送货物、在轨补加燃料的使命。

货运飞船作为载人航天工程中的一环,承担着重要的职责和使命。在中国“天舟一号”升空之际,回顾目前世界上几种主要货运飞船的发展历程,了解其技术特点,分享其成功经验,对中国货运飞船的发展或许能提供某些有益的借鉴。

“进步”号苏联留给全人类的太空货船

作为一款发展最早、技术上最为成熟、改进型号最多、亲眼见证了“礼炮”6号、“礼炮”7号、“和平”号和国际空间站等大型航天器的成长历程的飞船,进步号是值得我们送上祝福的。

总体设计

“进步”号货运飞船的发展源自苏联的“联盟”号载人飞船项目。“联盟”号飞船是技术比较成熟、运营情况比较靠谱的一款载人飞船。早期的事故让设计师和工程师对飞船的安全与可靠方面的性能更为用心。随着苏联与俄罗斯大量太空探索项目的遍地开花,“联盟”号飞船也逐渐成长为一个庞大的谱系。

空间站的发展,离不开能够为空间站补充燃料、食物和饮用水以及实验设备的太空货船。如果把载人飞船的生命保障系统拿掉,把用于安全返回地面的系统也剔除的话,会节省出大量重量和空间,为运货提供方便。由此,苏联无人货运飞船的发展计划开始实施,并随着苏联空间站项目的发展而稳步推进。系出“联盟”号载人飞船同门的“进步”号无人货运飞船,自然也是联盟谱系中的一员。“进步”号无人货运飞船是由“联盟”7K-OK的这一支脉发展而来的。而后来的“进步”M无人货运飞船则与“联盟”T载人飞船的技术有很大关联。

一枚“联盟”火箭正在发射“进步”M-11货运飞船

“进步”号无人货运飞船采用经典3舱布局,从头到尾,依次为加压货舱、燃料舱和推进器舱。

早期的“进步”号货运飞船,发射质量在7.021吨至7.249吨之间(由具体的载货情况决定),最大载货质量为2.3吨(“进步”1号到“进步”23号)或2.5吨(“进步”24号到“进步”42号)。

1978年1月20日,第一艘“进步”号无人货运飞船搭乘R-7系列运载火箭发射升空。这款火箭后来更广为人知的名字是“联盟”火箭。“进步”号无人货运飞船与“联盟”号载人飞船使用同样的火箭发射。

“进步”号飞船长7.94米(同时代的“联盟”飞船长7.4米),比“联盟”飞船稍长,这也是外观上两种飞船的一种区别:“进步”号更为苗条一些。两种飞船的核心舱段的直径都是2.2米。不过,到后来的“进步”MS飞船的时候,“进步”的长度减小到了7.23米,比起很长一段时期都维持在7.48米的“联盟”飞船来说,短了一些。

“进步”号飞船的推进系统采用偏二甲肼/四氧化二氮液体燃料体系。其主发动机的燃烧室压力为0.88MPa,拥有2.95千牛的推力。其轨道控制发动机可在太空中工作890秒。

进步M-52货运飞船

不断进步

如果不持续进行改进,不能让性能持续进步的话,那就实在对不住“进步”这个名字了。而实际上,“进步”号飞船的改进的确是持续不断的。

在基本型“进步”号无人货运飞船发射了42艘之后,时间来到了1990 年5月份。随着“和平”号空间站的逐步壮大,它对货运飞船的要求也就越来越高。“进步”M飞船的改进计划应运而生。

“进步”M飞船的货舱容积为7.6立方米(基本款“进步”号为6.6立方米),拥有2.6吨的上行货运能力(基本款“进步”号为2.5吨)。而制导控制系统的升级更是极大地增强了“进步”号飞船的在轨飞行能力:由原来的自主飞行3天的能力跃升为自主飞行30天。

就在“进步”号货运飞船得到升级,准备大力推进苏联太空探索事业发展的时候,红色帝国轰然倒塌,空留“和平”号空间站与“进步”号飞船在太空中孤零零地漂浮。不过,“进步”M飞船还是坚强的,它继续为“和平”号空间站服务。

“进步”M飞船一共为“和平”号空间站运送了43次物资。可以说,如果没有“进步”号飞船,“和平”号空间站是很难在轨维持正常运营的。苏联不在了,不过苏联留下来的这款小飞船与已显老态的“和平”号空间站依然在支撑着那些曾经无比辉煌的太空梦想。

“进步”号系列无人货运飞船为“礼炮”6号、“礼炮”7号以及“和平”号空间站执行了85次任务,全部发射成功,任务完成得不错,仅在1994年、1996年和1997年出现了3次对接问题。

从2000年8月开始,“进步”号飞船开始积极参与国际空间站的建设。世界标准时间2000年8月8日20点12分56秒,“进步”M1-3货运飞船对接在“星辰”号上。星辰号是国际空间站的核心舱段,通常又被称作国际空间站的俄罗斯舱。从这时起,“进步”号货运飞船开始获得NASA的官方编号。为了向老前辈致敬,“进步”号在NASA序列中保留了进步这个名字。不过,编号有所变化。“进步”M1-3货运飞船的NASA序列为“进步”1号,之后的飞船编号,以此类推。

货运清单

“进步”货运飞船的货舱内,液体、固体货物各自会有独立的包装,并且所有的货物包装都有防止乱跑的固定装置,看上去,还是很有序的。以下为某次“进步”号货运飞船执行任务时的清单,我们可以由此来得知该飞船的货运能力和通常的货运内容。

燃料舱有1175千克货物:705千克空间站所需燃料;420千克水;28千克压缩氧气;22千克压缩空气。

加压货舱有1230千克货物:318千克食品(另附餐巾纸、食物残渣收集袋);273千克水处理设备;148千克公共卫生用品(厕纸、固体排泄物袋子、垃圾袋、固液分离泵);135千克个人卫生用品(内衣裤、药品、手持空气质量监测仪、清洗用品、急救包);19千克温度控制设备(另附空气滤芯、替换的管路);78千克电池设备;19千克气罐;22千克导航控制设备备件;23千克维护工具套件。

31千克私人物品(便携式播放器、电池、信封);15千克科学实验设备;5千克整理袋;83千克“曙光”号货舱替换设备;39千克空间站热交换器替换部件;22千克美国航天员货物。

燃料舱1175千克货物+加压货舱1230千克货物=2405千克货物。

“进步”号货运飞船,展示了苏联太空探索技术的另外一面。在这里,对太空的向往不再是像N-1火箭那样的近乎疯狂,也不像“能源”火箭和“暴风雪”号航天飞机那样给人留下无限的唏嘘与感慨。不再难以复制,也不再无法预知,“进步”号货运飞船以她的157次发射和出色的任务表现把踏实肯干、低调靠谱的精神展示得淋漓尽致。

欧洲自动运载器货运飞船中的大个头儿

说起货运飞船,我们脑海中或许会争先恐后地出现两个型号:一个是代表着传统飞船设计理念的“进步”飞船,另一个则是在近几年崭露头角吸睛无数的太空探索公司的“龙”飞船。而实际上,老欧洲也有着自己的货运飞船——“欧洲自动运载器”(ATV),而且,这款飞船是相当有特色的。

提升生活品质

“欧洲自动运载器”是目前在役的货运飞船中个头儿最大的。这个大圆桶长度9.794米,最大直径4.481米,俨然就是一辆双层巴士的大小。该飞船空重10.47吨,一次可将7.5吨重的物资运送到国际空间站。从外面看,展开了太阳能电池帆板的飞船,其“臂展”达到了22.281米,总面积达33.6平方米,可以为飞船提供4.8千瓦的电力。

一款货运飞船能够提升空间站航天员的生活品质?答案是肯定的。

“欧洲自动运载器”按设计有4个用途∶向空间站运送补给物资; 提升国际空间站的轨道;充当空间站的附加活动室;返回时作为垃圾箱使用。这4项用途可以说每一项都与航天员的生活品质息息相关。

“欧洲自动运载器”货物的上行运载能力非常突出,其总载货量接近俄罗斯“进步”系列飞船载货量的3倍。以该系列飞船的第4艘阿尔伯特·爱因斯坦号为例。该飞船在2013年由“阿里安”火箭从库鲁航天中心发射升空。满载货物的“爱因斯坦”号的发射质量达到了20.19吨。要知道,提供了空间站一部分的生命保障系统、可供2名航天员长期在轨生活的国际空间站俄罗斯部分核心舱段星辰号的发射质量也就是20.32吨。一艘货运飞船的发射质量能够与国际空间站的重要舱段的质量相当,可见其运载能力之强。“爱因斯坦”号一口气就给国际空间站的俄罗斯舱段运来了570千克的水,外加2.48吨的食物、衣物和仪器设备。如果单纯依靠俄罗斯“进步”号飞船的话,按目前的发射密度,国际空间站上的航天员要多等上1年的时间才能收齐这些好吃的和好玩的。

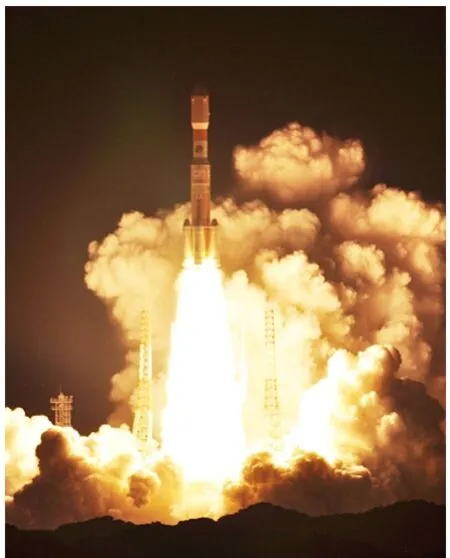

“阿里安”5号火箭正在发射欧洲自动运载器飞船“爱因斯坦”号

“欧洲自动运载器”的自动对接和在轨加注方案继承和发扬了俄罗斯的技术。这就使得该飞船成为了除“进步”号货运飞船之外,唯一同时具备姿态控制、轨道提升和在轨补加3项重要技能的飞船。以第2艘欧洲自动运载器“约翰内斯·开普勒”号为例:2011年2 月24日,该飞船与国际空间站对接后,为国际空间站补充了850千克燃料。而身大力不亏的“开普勒号”自身仍携带有4.534吨的燃料。当年3月18日,“开普勒号”飞船的发动机点火启动,在工作了14分钟42秒后,成功地将国际空间站的轨道向上提升了3900多米。把这项工作交给该飞船来做,给国际空间站的航天员们省了不少麻烦。

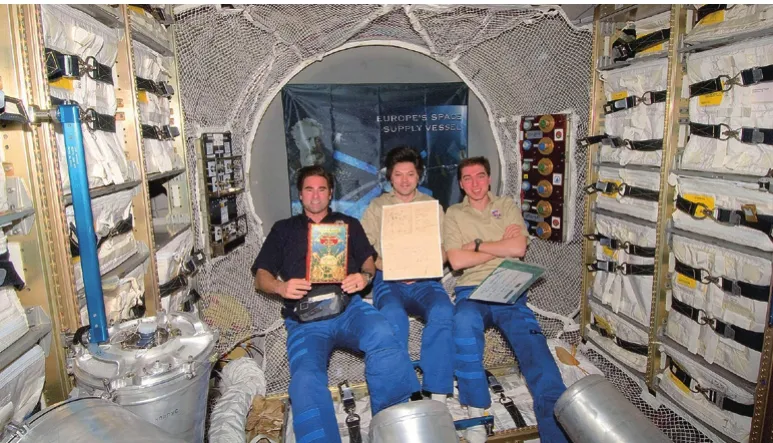

而从提升生活质量的角度来说,最有用处的莫过于增大航天员们的生活空间了。“欧洲自动运载器”的内部空间有90%是加压的,容积高达48立方米。航天员们装卸货物的时候,无需穿戴舱外航天服,这个设计很贴心。另外,该飞船的通风系统和空调系统的噪声很小。喜欢宽敞和安静的航天员可以在搬空货物的货运飞船里睡个好觉。对于女性航天员来说,这里更是好地方了。国际空间站的核心舱段中,设备密布,饮水和洗澡的时候要格外小心,要防止微重力环境中漂浮的水滴造成国际空间站出现短路事故。而在货运飞船的船舱里,航天员则可以比较放心地用湿毛巾擦洗身体,甚至可以用一用在核心舱段内极少见到的洗发香波和沐浴露。在任意一艘“欧洲自动运载器”对接在国际空间站上的6个多月的时间里,国际空间站的航天员们都可以享受这个多出来的48立方米的安静舒适且不用过分小心翼翼的空间。这段时光,会是他们日夜期盼,而后又会万分留恋的。

宽敞的飞船在返回大气层烧毁之前,航天员可以将脏衣物、废弃的仪器设备以及不具备回收价值的其他物品塞到飞船里。这样,这艘飞船离开国际空间站时还能顺便带走重达6.5吨的垃圾。

欧洲自动运载器货运飞船内部有巨大的加压空间,可以充当航天员的活动室和休息室

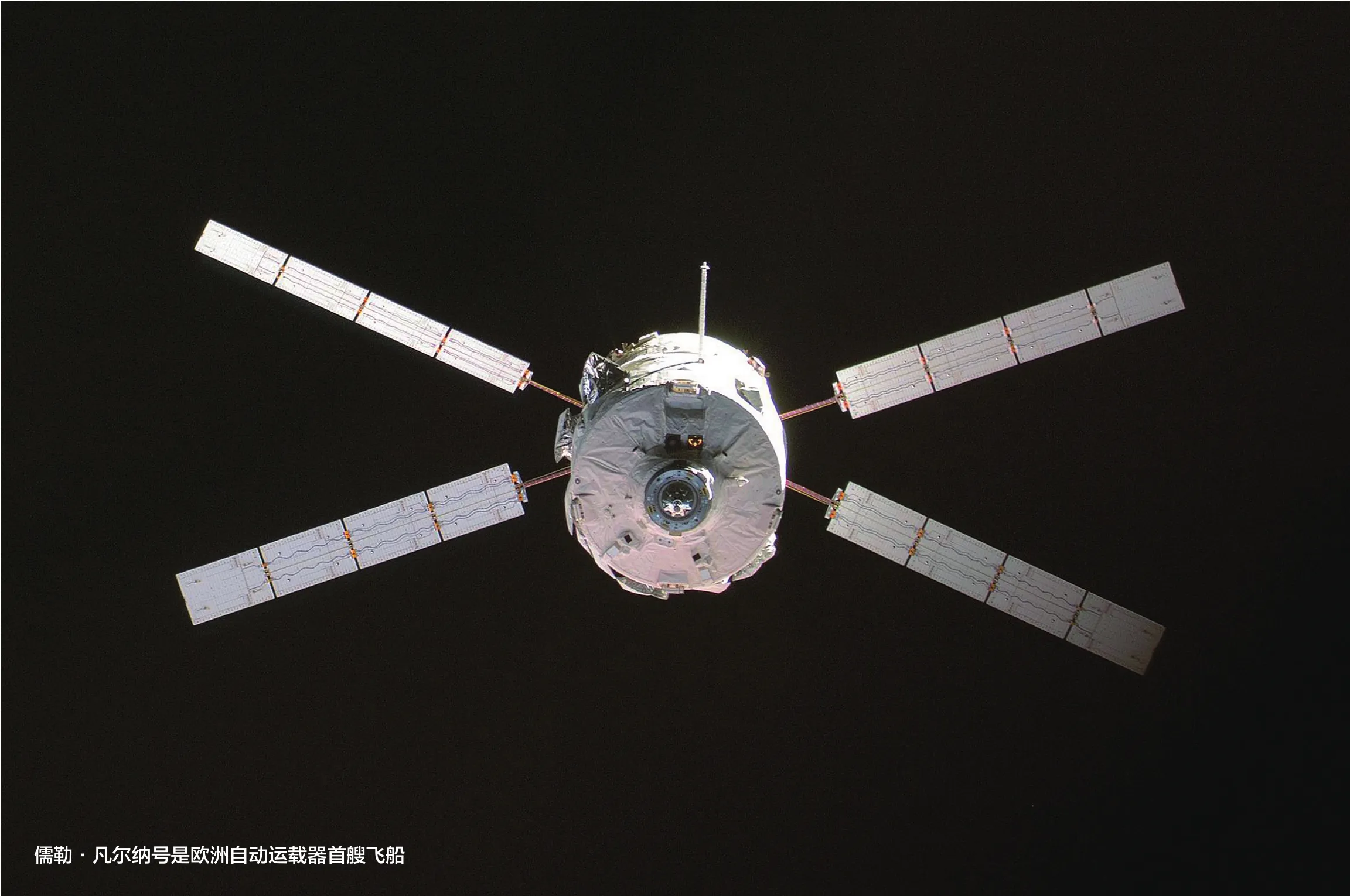

一艘欧洲自动运载器货运飞船正在自动接近国际空间站

纪念科学先贤

“欧洲自动运载器”已经发射了5艘。这5艘飞船的名字是很有趣的,都是科学或者科幻事业的先贤。第1艘飞船叫儒勒·凡尔纳号。生于法国的凡尔纳被誉为“科幻小说之父”。他的作品对大型潜水艇、探月飞船等概念都有详细的描绘,将其称为预言家也不为过。第2艘飞船叫约翰尼斯·开普勒号。开普勒是德国天文学家、数学家,其开普勒三大定律奠定了轨道动力学的基础。第3艘飞船叫爱德华多·阿玛尔迪号。阿玛尔迪是二战后意大利物理学领军人物,航天技术领域的先驱研究者。第4艘飞船叫阿尔伯特·爱因斯坦号。他创立了被认作是现代物理学两大支柱之一的相对论,同时他也是质能等价公式的发现者。第5艘飞船叫乔治·勒梅特号。勒梅特是生于比利时的一位宇宙学家。

日本HTV货运飞船运送大件有绝活

日本HTV货运飞船1号机

日本当地时间2009年10月31日凌晨2点32分,装有1.6吨垃圾的日本HTV飞船(转移飞行器)脱离国际空间站。11月2日,HTV接收到再入指令后,坠入大气层焚毁。这标志着日本自2009年9月11日发射的HTV系列飞船的首艘验证飞行器完成了使命,也同时意味着日本继美国、俄罗斯和欧空局之后,也开始正式加入无人货运飞船俱乐部。

总体设计概况

HTV是日本独立研制的无人货运飞船,其主要任务是向国际空间站运送补给。在日本得知美国的航天飞机即将退役,而日本在国际空间站上的“希望”号舱段的实验计划与日俱增的情况下,日本对拥有自己的货运飞船的渴望便愈发强烈。

2009年,HTV飞船的飞行试验取得成功。该飞船基本上呈圆柱体外形,直径4.4米,高约9.8米,空重10.5吨。HTV的上行载荷能力为6吨,约为俄罗斯“进步”号货运飞船的2倍,比“欧洲自动运载器(ATV)”的7.5吨的运载能力略低。

不过,虽然日本HTV飞船的运力低于欧空局的ATV,但是在细节上的设计考虑使其在执行货运任务时有比较独特的竞争力。HTV飞船的货舱舱口为1.27米×1.27米,比起和俄罗斯”进步”号飞船采用同源技术的欧空局ATV飞船的0.8米×0.8米尺寸的舱口来说,大了不少(面积为2.52倍)。这样一来,尽管HTV的货舱比ATV的要小一些,但是在运送大型试验设备的时候,ATV的舱口就成为了瓶颈,而HTV则能够把任务承接下来。

HTV飞船的庞大尺寸给日本的火箭带来了不小的压力。国际空间站的日本核心舱段”希望”号,是一个长11.2米、外径4.4米、内径4.2米的圆筒形状模组。HTV飞船的外径和希望号舱段相同,而长度仅仅短了1.4米,其发射质量高达14.5吨。因此,日本需要研制推力更强的火箭才行。

于是,H-IIB运载火箭应运而生。该火箭的研制与HTV货运飞船的研制同步进行。而2009年9月11日的HTV飞船的首次飞行试验同时也是日本H-IIB运载火箭的首次发射。H-IIB运载火箭是在H-IIA运载火箭的基础上开发出来的。H-IIA火箭主要用来执行地球同步轨道卫星的发射任务,其同步轨道运载能力为4吨。H-IIB运载火箭在H-IIA火箭的基础上,芯级增加了1台LE-7A发动机,变为了2台。助推器则由原来的2台增加为4台。这样,H-IIB火箭的同步轨道运载能力比H-IIA提升了50%,同时,其近地轨道能力增至16.5吨,刚好可以用来满足HTV飞船的发射。

对接自有特色

与欧空局的ATV飞船不同,日本的HTV飞船的对接系统没有借用俄罗斯的技术,而是由三菱电机开发,尝试走日本自己的技术路线。HTV飞船的对接系统由近傍通讯系统、PROX天线、PROX-GPS天线、PROX沟通设备以及硬件指令面板构成。HTV飞船依靠相对GPS定位技术飞到国际空间站下方。然后,在安装在国际空间站的日本核心舱段希望号下方的接收会合激光的反射器和飞船的激光雷达的共同作用下,实施会合机动。

当HTV飞船与国际空间站的相对距离为10米时,飞船关闭姿轨控发动机,开始进入“自由飘浮”状态,等待着被国际空间站上的航天员操纵的加拿大臂将自己捕获,并随后被拉到对接口位置实施对接。

实验内容多样

日本的HTV飞船是连接国际空间站日本核心舱段“希望”号与地球表面上的日本多所太空探索相关研究机构之间的纽带。HTV飞船因此也就承担了大量的实验任务。

日本早稻田大学研制的用于研究宇宙射线与暗物质的“量能器电子望远镜”就是由HTV飞船送入太空的。该望远镜最终与“希望”号舱段连接成功。而以发射商业卫星起家的日本航天发射部门当然不会放过任何挣钱的机会。HTV飞船专门设计了带载和释放小卫星的机构。第5艘HTV飞船进入太空时,就顺便释放了欧空局的2颗立方星和巴西的1颗小卫星。

另外,HTV飞船还曾经把6种酒送入了国际空间站。当然,国际空间站是不提倡航天员在太空飞行的任务中饮用这么多白酒的。这些酒实际上是用来做太空环境静置实验的。6种酒在国际空间站被放置1年后,会交给专业的分析和测评机构,以便分析太空环境对酒类口味的影响。

HTV飞船6号机的实验任务对未来的太空探索有比较积极的意义。该飞船携带了全套的太空垃圾清理设备。该设备由日本宇宙开发局研制。设备的核心部件是一根700米长的绳子。绳子一端系在HTV飞船上,另一端则在太空中漂浮。当航天员发现并追踪到大块的太空垃圾后,会设法用绳子将其和HTV飞船连到一起。这样,随着HTV飞船执行完任务再入大气层烧毁的时候,也就能顺便清理一些太空垃圾了。

日本HTV货运飞船6号机

“龙”飞船在轨飞行示意图

“龙”唯一可以往回运货的飞船

近几年来,美国太空探索公司研制的“猎鹰”1号运载火箭和“猎鹰”9号运载火箭以及“龙”飞船开始大量占据各大媒体的头条。“龙”飞船是第一款由私人企业研制并由企业自己的火箭发射到近地轨道并成功返回的宇宙飞船,是首款为国际空间站进行货运补给的私人航天公司飞船。横向比较世界各国的货运飞船,我们发现,“龙”飞船是目前唯一一款拥有下行运输能力(从空间站上往地球发快递)的货运飞船。

总体设计

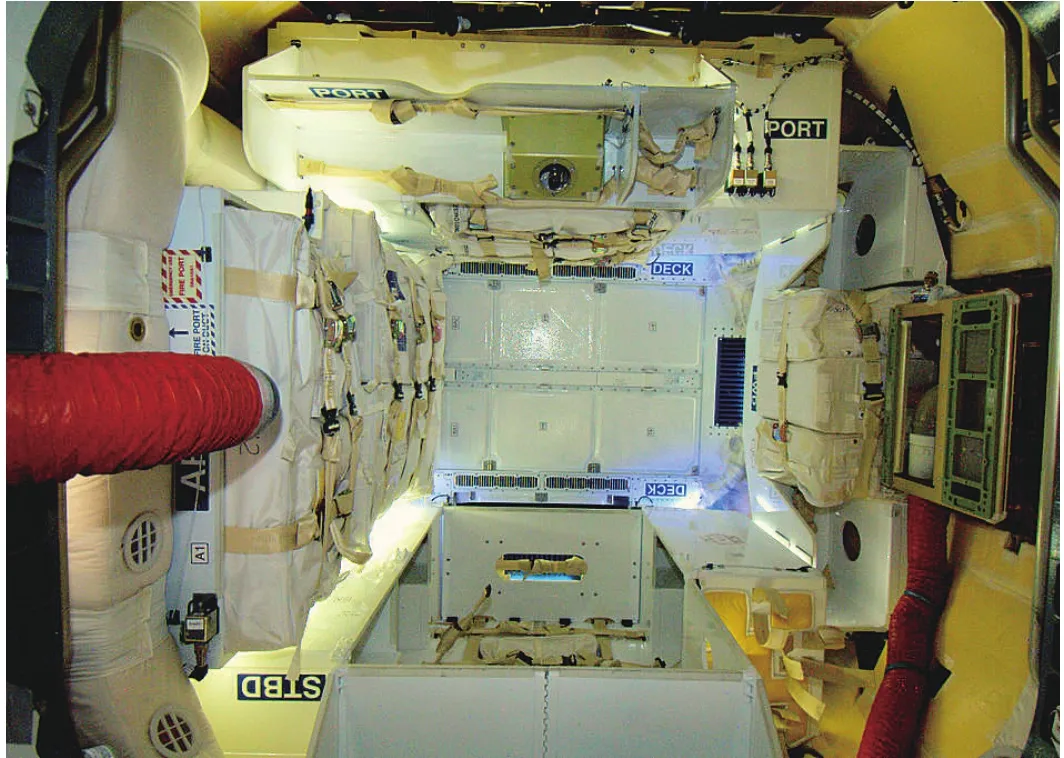

货运版“龙”飞船是太空探索公司接下美国航宇局(NASA)向国际空间站运送货物大单的主要载具。其高7.2米(早期为6.1米),直径3.7米,飞船增压舱部分的外墙有15°的倾斜角。飞船的增压舱体积11立方米,非增压舱14立方米,货舱容积共25立方米。能够运载3.31吨载荷到国际空间站,还能够从国际空间站带回3吨货物。

和传统的货运飞船一样,“龙”飞船也依靠遍布周身的不同朝向的喷口在太空中进行姿轨控。不过,该飞船四周的喷口比传统的“进步”号货运飞船多了一些。龙飞船一共用了18台姿态控制推进器。这是冗余设计思想的又一个体现(“猎鹰”9号火箭的一级9台发动机也是冗余设计)。18台推进器中,任意2台出现故障,都不会明显影响“龙”飞船的姿轨控能力,飞船可继续安全地执行任务。

“龙”飞船内的直流供电分为28伏和120伏两种。飞船的供电来源以太阳能为主。在太空中展开后,“龙”飞船的一对太阳能电池帆板能够为飞船提供1500瓦的平均功率(峰值功率4000瓦)。

“龙”飞船的增压货舱顶部有1个边长为1.27米的正方形舱门。这个门对于这个个头儿的飞船来说,算是很大了。其面积为“进步”号无人货运飞船的2.5倍以上。这个设计方便了大型空间实验设备的进出。

一臂之力

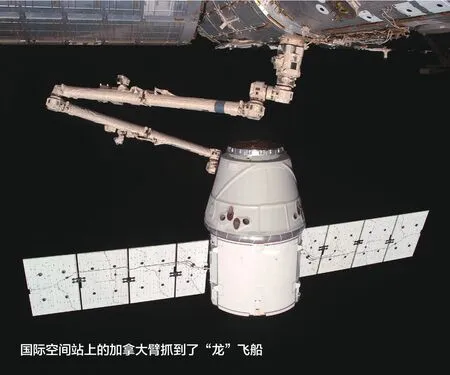

“龙”飞船是如何与国际空间站对接的呢?有趣的是,“龙”飞船并没有使用经典的APAS-89异体同构周边式对接系统,也没有用LIDS低冲击对接系统,而是充分借助了国际空间站的能力:用空间站的机械臂将自己抓住,然后慢慢与空间站对接。这个思路省去了太多中间过程,不过对国际空间站的航天员来说,压力还是蛮大的。

不过,“龙”飞船在对接过程中并不是什么都不做的。除了要维持自身的轨道和姿态稳定之外,还要时刻向国际空间站的航天员提供自身与空间站的相对距离、相对速度和姿态等信息。而这些,是由“龙”飞船的龙眼系统提供的。

当一个国家或一个公司的航天运输系统发展到一定程度的时候,其航天任务内容中就会有大量未雨绸缪提前规划的事情。比如在“龙”飞船执行任务之前,NASA和太空探索公司就趁航天飞机尚未退役的时候,借助航天飞机对“龙”飞船的对接辅助系统进行了测试。2011年2月24日,“发现”号航天飞机在执行航天飞机第133次任务(退役前的倒数第3次任务)时,上面搭载了“龙”飞船系统的龙眼系统。

“龙”飞船上的龙眼系统本质上是一套激光雷达。激光雷达对物体距离的测量与通常所说的雷达类似,都是通过测量发送和接受到的脉冲信号的时间间隔来计算物体的距离。由于原理上的相似性,尽管雷达的准确定义是使用微波或无线电波等波长较长的电磁波进行测距的设备,但是激光雷达这一术语仍然被广泛使用。

"龙"飞船的货舱

另外,商业航天的发展也促使国际空间站进行升级改进。在“龙”飞船给国际空间站的货运任务中,第9次任务装载的是IDA 2对接环。这个对接环专门用来改善商业航天公司的飞船与国际空间站的对接情况。

“天鹅座”飞船成熟技术 降低成本

□ 诸葛文

“天鹅座”货运飞船飞往“国际空间站”示意图

美国轨道科学公司研制的“天鹅座”飞船于2013年9月18日进行了首次验证飞行。此后,“天鹅座”飞船正式完成了几次“国际空间站”商业补给服务任务,但在执行第3次商业补给服务任务时失败。

“天鹅座”飞船的设计,继承了轨道科学公司及其合作者经飞行验证的航天器技术,由加压货物舱与通用服务舱组成。采用成熟技术目的是降低成本、风险和研制周期。

其加压货物舱由泰雷兹-阿莱尼亚航天公司制造,它是基于意大利“多用途增压后勤舱”研制的,长3.66(标准构型)~4.86米(改进构型),直径3.07米,自重1.5(标准构型)~1.8吨,功率850千瓦,加压容积18.9(标准构型)~27米3(改进构型),载货质量2~2.5吨(改进构型),返回时可装载1.2吨垃圾。它用于日常物资、备用部件、实验设备等的装载。

其服务舱由轨道科学公司制造,继承了该公司的低轨卫星和地球静止轨道卫星平台的电子、推进和电源系统,重量1.8吨,装有电子、推进和电源系统,其中电源系统包括2副砷化镓太阳电池翼,可提供4千瓦的电力。

根据美国轨道科学公司与美国航宇局签署的价值19亿美元的商业补给服务合同,将发射8艘“天鹅座”飞船,向“国际空间站”运送20吨货物任务。

近年,“天鹅座”飞船进行了改型,提高了性能。