丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应特点及使用建议

朱 卫,张雷

(昆山市中医院药剂科,江苏昆山 215300)

·论 著·

丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应特点及使用建议

朱 卫*,张雷

(昆山市中医院药剂科,江苏昆山 215300)

目的:分析丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应(ADR)发生的特点,为临床安全用药提供依据。方法:收集本院 2010~2015年报告的丹参酮ⅡA磺酸钠注射液ADR病例,进行统计分析。结果:30例ADR报告中,丹参酮ⅡA磺酸钠注射液的临床不良反应表现形式多样,主要是皮疹、瘙痒,其次为胸闷、发热及寒战等。结论:应重视丹参酮ⅡA磺酸钠注射液的不良反应,提高用药水平,加强用药监护,规避用药风险。

丹参酮ⅡA磺酸钠;不良反应;合理用药;配伍禁忌

丹参酮ⅡA磺酸钠注射液是从丹参中分离出二萜醌化合物丹参酮ⅡA后,经磺化得到的水溶性物质,具有增加冠状动脉流量,提高心肌耐缺氧能力,抑制血小板凝集及抗血栓等作用。从临床使用文献来看,丹参酮ⅡA磺酸钠注射液在冠心病、心绞痛、心肌梗死等心脑血管疾病的辅助治疗方面疗效确切[1-2]。但由于在质量控制、用药指征掌握、用药配伍禁忌等方面的诸多缺陷,我院近年来因使用丹参酮ⅡA磺酸钠注射液引起的ADR时有发生。为求本溯源,提供安全用药建议,笔者就我院近年来由丹参酮ⅡA磺酸钠注射液引起的ADR进行分析,旨在探讨其发生特点和相关影响因素。

1 资料和方法

收集我院2010~2015年上报国家药品不良反应监测系统的30例丹参酮ⅡA磺酸钠注射液(上海第一生化药业有限公司)的不良反应为原始资料,分别统计患者的性别、年龄、原患疾病和ADR临床表现等,利用Excel软件进行分析。

2 结果

2.1 性别与年龄分布

30例ADR报告中,男13例,女17例;年龄23~87岁,其中20~30岁2例,30~40岁1例,40~50岁3例,50~60岁6例,60~70岁9例,>70岁9例。

2.2 原患疾病情况

30例ADR报告中,原患疾病大多数为冠心病、脑梗死、高血压等,但部分患者同时存在多种原患疾病;其中高血压5例,眩晕5例,冠心病4例,脑梗死3例,心脏病、椎间病、胆囊炎、外伤和麻痹各2例,胰腺炎、壶腹部占位与肝硬化各1例。

2.3 用药方案及联合用药情况

30例ADR报告中,均为静脉滴注,每日1 次给药,稀释液为5% 葡萄糖注射液和0.9% 氯化钠注射液;给药剂量为50mg 12例,60mg18例;l8例有联合用药记录,包括输注三磷酸胞苷二钠注射液、前列地尔注射液、注射用亮菌甲素、盐酸氨溴索注射液、盐酸左氧氟沙星注射液、口服阿托伐他汀钙片及硫酸氢氯吡格雷片等。

2.4 ADR的发生和转归情况

30例ADR报告中,10例发生在用药过程中,最短为用药约10分钟;20例发生在用药后,最长1例为用药后20d,具有较长的潜伏期;首次用药发生的有29例,连续用药2次发生的有1例。发生ADR后,22例停药后积极对症治疗均缓解并恢复,停药后未经治疗自行缓解恢复8例,均获得痊愈。

2.5 ADR类型及临床表现

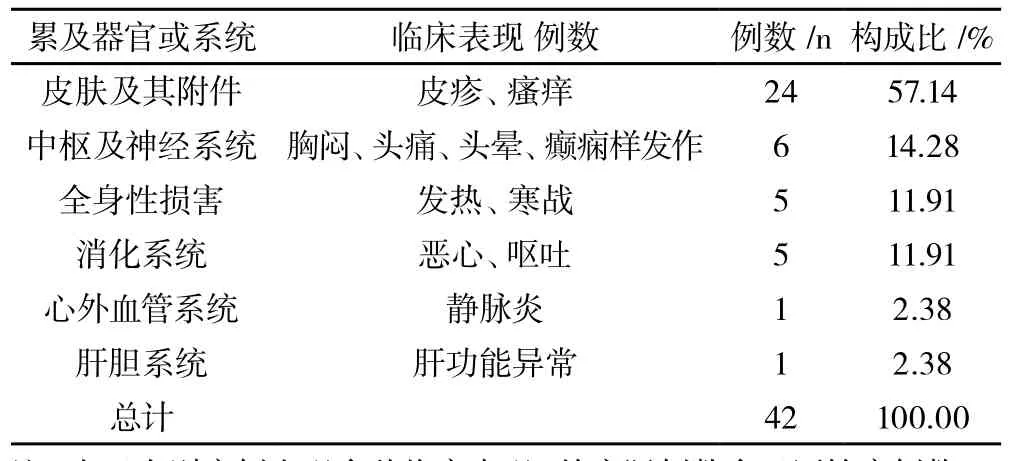

30例ADR报告中,不良反应类型和临床表现见表1。

表1 ADR类型及临床表现

3 讨论

丹参酮ⅡA是从药材丹参中提取的主要脂溶性有效成分,由于磺酸基的引入,提高了丹参酮ⅡA的水溶性,为红色的澄明液体,能增加冠脉流量,改善缺血区心肌的侧枝循环及局部供血,改善心肌的代谢紊乱,提高心肌耐缺氧能力,抑制血小板聚集及抗血栓形成,在一定剂量下亦能增强心肌收缩力,在治疗冠心病、心绞痛、心肌梗塞等疾病方面显示出无法比拟的优越性,是目前国内惟一(上海第一生化药业有限公司)以丹参脂溶性有效成分制备的单体化学药物,可以肌注:40-80mg/次,一次/日,静注:40-80mg/次,25%葡萄糖注射液20ml稀释,静滴:40-80mg/次,5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液250-500ml稀释,一次/日。近年来,由于我国心血管疾病患者在人群中比例居高不下,该药品在临床使用呈逐年增加趋势,多年来应用于冠心病、心绞痛和心肌梗死等缺血性心血管疾病和肺血管疾病的治疗应用[3]。但由于丹参酮ⅡA作为天然抗氧化剂,极易发生氧化还原反应,还能够竞争性抑制人肝脏微粒体中CYP1A2,与CYP1A2的底物药物联用时,可导致这些药物代谢减慢,血药浓度增加,药理作用或毒副作用增加;本品主要经肠道排泄,少量经肾脏排泄,而本品的适应证人群大部分为中老年患者,一般影响不大,但肾功能严重受损的高龄老年人应注意调整临床用量,否则容易导致ADR的发生[4]。综合所述,在使用丹参酮ⅡA磺酸钠注射液时应重视以下几方面,并做好防范和处置。

3.1 自身因素及临床特点

统计结果直观表明,女性发生率略高于男性(1.3∶1),但不存在显著性差异;不容忽视的是,老年患者出现的比例较高,60岁以上的有18例,且均有高血压和冠心病史等多种基础性疾病,身体本身较弱,且伴随生理机能衰退,长期用药可能会影响肝肾功能,削弱了药物的代谢能力,易发生蓄积效应。但鉴于此次例数有限,ADR的发生是否与患者的性别、年龄以及机体功能存在直接联系,还有待大数据研究,但一定要高度关注该人群的用药过程,切实做好监护,尤其是有过敏史的患者。

此外,从ADR的临床表现及发生类型来看,大多数发生于首个用药周期,有超过1/3的患者在40分钟内出现症状,说明要加强首次用药患者30min左右的巡视监测或自我警觉;从表1可直观地看出,超过半数是皮肤及其附件等浅表反应,可能是药物中添加的助溶剂、稳定剂等成分激活了皮肤组织的H1受体而引起组胺释放,使皮肤反应性增高[5],也较容易发现,但也涉及中枢及神经系统、全身性损害等多系统、多样性的临床反应,不容忽视。

3.2 药物成分及作用机制

众所周知,中药鞣质与机体中蛋白质易结合成不溶性鞣酸蛋白,而丹参中鞣质是多羟基芳香酸组成的物质,化学性质活泼,在体内可作为半抗原与血浆蛋白的氨基结合成更大的分子复合物而难以吸收。注射液的有效成分丹参酮ⅡA本身是脂溶性的,在机械性的磺化、引入磺酰基后在水中易溶,但少数成分不可避免地仍然不稳定,产生的微粒导致注射部位周围组织造成刺激,引起发热、疼痛[6]。这就要求加强药物的质量把控,如完善质量控制项目,采用指纹图谱等成分质控方法,制定中药注射液的药材、饮片、中间体和成品的“四位一体”质量标准体系,使质量控制参数更为全面,以体现原料的特点以及与制剂质量控制的相关性;如在不影响药品有效成分的前提下,采用超滤、大孔树脂吸附等方法去除注射剂中的无效的大分子杂质或已知毒性成分,并应用多学科的技术手段,揭示其药效物质基础和作用原理。医院也要做好药品的储存养护管理,确保质量稳定。

3.3 临床使用的适宜性

从临床使用的适宜性和预防角度来看,个别ADR在用药指征的把握上失之于宽,值得商榷。如一位41岁的男性患者,以“头部外伤、软组织损伤”收治入院,医生给予丹参酮ⅡA磺酸钠注射液活血消肿,这与药物说明书中标注的临床适应证不符,存在不合理用药之嫌。此外,某些老年人因罹患多种疾病,此次涉及22例联合用药,包括输注三磷酸胞苷二钠注射液、前列地尔注射液、注射用亮菌甲素、盐酸氨溴索注射液、盐酸左氧氟沙星注射液,口服阿托伐他汀钙片、硫酸氢氯吡格雷片等。调查发现,虽然没有记录显示丹参酮ⅡA磺酸钠与其他药物同瓶混合联用的情况,多为接瓶联用其他注射药物,但上述联合输液转换中是否冲管干净不得而知。需要说明的是,有研究表明本品不可与盐酸氨溴素以及甲磺酸帕珠沙星、甲磺酸培氟沙星等喹诺酮类抗生素和硫酸依替米星等氨基糖苷类抗生素配伍使用,否则会使溶液产生浑浊或沉淀,但还是出现了2例患者在分别使用了注射用盐酸氨溴索和盐酸左氧氟沙星注射液后,接着输注丹参酮ⅡA磺酸钠出现了皮疹,考虑可能是联合应用时,中间未使用生理盐水冲洗或更换输液管,在输液管中形成了少量浑浊沉淀,对病人造成了不必要的伤害。可见,临床对药物配伍使用的机制还不甚明了,临床药师应积极进行配伍研究的文献收集,加强配伍使用的安全性验证实验,加大与医师沟通交流和输液医嘱审核的力度,落实临床用药奖惩机制,确保按照药品说明书、国内外循证医学证据、药理作用等多方面来评价其适用性。要重点强调的是,对于说明书及文献上明确标识属于配伍禁忌的,街里督促临床单独使用,若必须使用,两输液间务必冲管或更换输液,以免影响药物的稳定性,以减少ADR的发生[7,8]。

不容忽视的是,1例年龄>70岁的患者在门诊进行NS250ml+丹参酮60mg静脉滴注时,滴速为50滴/分钟,在15分钟内出现了静脉炎,考虑可能是虽然药物稀释合理,但输注过快导致局部溶质的浓度过高,不溶性微粒过多,而老年人血管收缩力迟缓,造成局部堵塞,流注不畅所致。因此,在为老年人进行静脉滴注时,浓度不宜过高 , 速度不宜过快,一般应调节在30-40滴/分钟。

总之,中药注射剂起效快、作用强,是不可缺少的治疗 药物 ,有着独特的优势。这有赖于企业和科研机构扎实基础科研工作、完善质量标准提高,诠释产品配伍的合理性、作用靶点和机理,科学地进行临床治疗。临床用药也须明确诊断,严格掌握适应证,结合中医理论辨证施治,重点做好老年患者的用药监控,尽可能做到个体化用药。药学人员要加强药物配伍研究,及时掌握药物使用的最新资料,为规范临床用药提供科学依据,共同维护用药安全。

[1] 李立红,孙支芳,李秀斌.丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应分析[J].实用药物与临床,2010,13 (1):55.

[2] 张韬,雷雪飞,王普清.丹参酮ⅡA磺酸钠注射液联合银杏达莫注射液治疗腔隙性脑梗死的效果分析[J].中国医药,2016,11(1):42-46.

[3] 孔飞飞,谭兴起,郭良君,等. 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应文献分析[J]. 中国药房,2011,22(35):3339-3341.

[4] 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液规范治疗专家组.丹参酮ⅡA磺酸钠注射液临床应用专家建议[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2015,17(12): 1261-1264.

[5] 孙立恩.2010~2012年绍兴市27例丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应分析[J].中国药事,2014,28(2):218-220.

[6] 陈丽,李丁.2001~2012年丹参酮ⅡA磺酸钠注射液致不良反应文献回顾性分析[J].新疆医学,2013,(4): 76-78.

[7] 柳海琛,柳海环.18例丹参酮ⅡA磺酸钠注射液不良反应的临床特点分析[J].中国中西医结合杂志,2013,33(9):1287-9.

[8] 张克斌.丹参酮ⅡA磺酸钠注射液引起不良反应原因分析[J].中国药师,2011,14(9):1357-8.

10.15900/j.cnki.zylf1995.2017.02.011

:2017-01-13;

2017-02-13)

朱卫(1979.10-),男,主管药师。研究方向:医院药学。

*通讯作者:朱卫,E-mail:zhuwei527527@163.com。