山东省耕地利用集约度时空变化及政策启示

于元赫, 李子君

(山东师范大学地理与环境学院,山东 济南 250014)

山东省耕地利用集约度时空变化及政策启示

于元赫, 李子君

(山东师范大学地理与环境学院,山东 济南 250014)

研究目的:通过分析1993—2014年山东省耕地利用集约度总体和各投入要素集约度的时空变化特征及影响因素,进而探讨耕地利用集约度与社会经济发展水平的协调程度,并提出相应政策措施,以提高山东省耕地集约利用水平,保障区域粮食安全。研究方法:能值分析、GIS空间分析、主成分分析。研究结果:(1)1993—2014年,山东省耕地利用集约度总体呈增长态势,而劳动集约度不断下降;资本集约度中,属于省工性投入的农业机械集约度呈现出显著的线性增长特征,属于增产性投入的化肥、农药和农膜集约度均呈先升后降的趋势。(2)全省耕地集约利用水平空间差异明显,总体上呈“东西高,南北低”的特点。(3)耕地利用集约度在一定程度上受社会经济发展水平的制约,两者存在着不协调现象。研究结论:1993—2014年,山东省耕地利用集约度不断上升的同时也存在明显的区域差异,不同区域应依据当地自然和社会经济条件,采取相应措施提高耕地集约利用水平。

土地利用;耕地利用集约度;能值分析;时空变化;山东省

1 引言

耕地是不可替代的重要农业生产资料。随着社会经济发展,大量耕地将转换为工业、交通、住宅等非农用地。据《2015年国土资源公报》数据显示:截至2014年底,中国共有耕地20.26亿亩,其中,全年因建设占用、灾毁、生态退耕等原因净减少耕地面积161万亩。由此可见,在当前工业化、城市化建设的背景下,中国耕地面积减少的趋势还将延续相当长一段时间[1]。然而,庞大的人口数量使得农产品需求持续增加,耕地资源减少和农产品需求之间的矛盾不断激化。在这种形势下,合理提高耕地利用集约度已成为保障国家和区域粮食安全、稳定生态环境的重要举措。

目前,中国学者已在耕地集约利用的结构特征[2-3]、变化规律[4-6]、区域差异[7-10]、评价方法[11-12]等方面取得了富有成效的研究。在国家和省域尺度上,王国刚等[1]分析了中国省域耕地利用集约度的时空分异特征并将其划分为4大类型区;陈瑜琦等[2]系统分析了1980—2006年中国耕地劳动集约度和资本集约度及其构成的时空变化规律;姚冠荣等[9]进一步从国家、区域和省域尺度上细化分析了1999—2012年中国耕地利用各投入要素集约度的时空差异及影响因素。在县域尺度上,刘玉等[10]客观评价了河南省各县域的耕地集约利用水平并进行了分区;杜国明等[11]对黑龙江省各县市耕地集约利用程度进行了评价。在地块尺度上,孔祥斌等[12]基于农户调查数据,对北京市大兴区和河北省曲周县地块尺度耕地利用集约度进行了测度和对比分析。在测算方法上,学者们主要采用实物形态的各种生产物质投入量、复种指数以及资本和劳动投入量等[13]来测算耕地利用集约度。然而这些方法可能会存在各种投入要素量纲不统一、价格时空差异较大等问题。能值不存在时空差异,且能解决不同研究区域耕地各种投入要素量纲的不统一问题[14]。目前能值理论已运用于耕地生态经济系统[15-16]和耕地集约利用[17-18]的研究当中,但结合耕地各投入要素的能值形态来定量化分析耕地利用集约度内部结构的变化规律、区域差异、影响因素以及不同区域集约度与社会经济发展水平协调程度的研究还比较匮乏。

山东省是国家重要的粮食生产基地,对于保障区域和国家粮食安全起着重要作用,对其开展耕地集约利用研究具有一定的理论与实践意义。基于此,本文利用山东省1993—2014年的相关生产要素投入数据以及社会经济数据,综合运用能值分析、GIS空间分析和主成分分析等方法,既分析耕地利用集约度及其内部结构的时序变化特征,又分析耕地利用集约度的空间差异,并进而揭示耕地集约利用与社会经济发展水平的协调程度,由此得到若干政策启示。这对于山东省统筹区域农业发展,保障区域和全国粮食安全,促进社会经济的可持续发展具有一定的参考价值。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文所用耕地面积数据主要来源于《中国国土资源统计年鉴》(1994—2015年);农林牧渔业从业人员数量数据主要来源于《山东统计年鉴》(1994—2015年),用其代替耕地劳动力投入数量;农业机械总动力、化肥施用量(折纯量)、农药使用量、农用塑料薄膜使用量等生产要素投入数据主要来源于《中国农村统计年鉴》(1994—2015年);社会经济发展水平数据,即人均GDP、农民人均纯收入、城镇化率、人均耕地面积、第一产业增加值、第二产业增加值、在岗职工平均工资、财政支出(主要是农林水事务支出)、农林牧渔业总产值主要来源于《山东统计年鉴》(1994—2015年)。鉴于1993年之前山东省行政区划变动较大,因此该文所用数据的研究时段采用1993—2014年。

2.2 研究方法

2.2.1 能值分析 1988年,美国生态学家H.T.Odum创立能值分析法。所谓能值(Emergy)是指某种流动或存储的能量包含其他种类能量的数量,即产品或劳务在生产过程当中,以直接或间接形式投入应用的一种能量之和。在实际应用中,将“太阳能值”作为衡量各种能量的统一能值标准,单位为太阳能焦耳(sej)[14]。

耕地利用集约度是指单位面积耕地上劳动、物质和资本等要素投入的数量[13],可根据投入类型不同划分为劳动集约度和资本集约度。劳动集约度指劳动力能值投入;资本集约度主要包括农业机械和农业生产物质(化肥、农药、农膜)等能值投入,即农业机械集约度、化肥集约度、农药集约度和农膜集约度。可根据主要投入目的将物质成本划分为增产性投入和省工性投入两种基本类型[9]。其中,农业机械是省工性投入,化肥、农药、农膜是增产性投入。劳动集约度中劳动力的投入以及资本集约度中的农业机械、化肥、农药、农膜的投入占耕地投入的绝大部分,基本反映了耕地投入的整体变化状况,其他投入可不予考虑[9]。农林牧渔业从业人员数量、农业机械总动力、化肥、农药以及农膜的能值转换率参考Odum和蓝胜芳[19]的研究结果。其计算公式如下:

(1)劳动力能值。

式(1)中,LE为每公顷耕地面积上劳动力投入的能值,单位为sej;Tl为劳动力的能值转化率,单位为3.80×105sej/J;Cl为劳动力的能量折算系数3.50×109J/人;Nl为每公顷耕地面积上的农林牧渔业从业人员数量,单位为人。

(2)农业机械能值。

式(2)中,ME为每公顷耕地面积上农业机械投入的能值,单位为sej;Tm为农业机械能值转化率,单位为7.50×107sej/J;Cm为农业机械动力的能量折算系数,单位为2.10×108J/kg;Pm为每公顷耕地面积上的农业机械总动力,单位为kW;z为各种农用机械的千瓦数折成千克数后,再乘以折旧系数0.1的值,动力机械(M1)为104.72 kg/kW,排灌机械(M2)为4.96 kg/kW,大型农具(M3)为393.04 kg/kW。本文中:

式(3)中,Ma、Mb和Mc分别为汽油发动机动力、电动机动力和柴油发动机动力(kW)。(3)化肥能值。

式(4)中,FE为每公顷耕地面积上化肥投入的能值,单位为sej;A为化肥使用折纯量,单位为t;%N、%P、%K和%M分别为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥所占比重;TN、TP、TK和TM分别为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥的能值转化率,其值为3.80×1015sej/t、3.90×1015sej/t、1.10×1015sej/t和2.80×1015sej/t。

(4)农药能值。

式(5)中,PE为每公顷耕地面积上农药投入的能值,单位为sej;TP为农药的能值转化率,单位为1.62×1015sej/t;NP为每公顷耕地面积上的农药使用量,单位为t。

(5)农膜能值。

式(6)中,QμE为每公顷耕地面积上农膜投入的能值,单位为sej;TQμ为农膜的能值转化率,3.80×1014sej/t;NQμ为每公顷耕地面积上的农膜使用量,单位为t。

2.2.2 区域差异度量 为了便于各地级市之间耕地利用集约度的对比,首先,利用ArcGIS所提供的自然断裂点分级法(Jenks),将1993—2014年山东省各地级市耕地利用集约度数值分为5个等级,按数值从高到低依次记为:精细集约利用、高度集约利用、中度集约利用、低度集约利用和粗放利用。

然后,根据各地级市各年耕地集约利用的等级情况,按照一定的规则最终确定各地级市在22年间的耕地集约利用等级,规则如下:(1)Ni为1993—2014年某个地级市属于第i等级耕地利用的年数,i = 1(粗放利用),2(低度集约利用),3(中度集约利用),4(高度集约利用),5(精细集约利用);规定等级1最小,等级5最大,其他以此类推。(2)Nmax(Ni)为某地级市的最大值,Nx为某地级市比耕地等级i高的年数。(3)若Nx<7,则等级i为某地级市耕地集约利用所属等级;若Nx≥7,则等级i + 1为此地级市耕地集约利用所属等级。

3 结果与分析

3.1 耕地利用集约度的时序变化特征

1993—2014年山东省耕地利用集约度总体呈上升态势,年均增长幅度为10.42%。除2002年和2008年耕地利用集约度略有下降外,其余年份均稳步增长(图1)。山东省耕地利用集约度变化大致可分为三个阶段:1993—1997年是中速提高阶段,年均增长幅度为7.39%;1998—2007年(2002年除外)是快速提高阶段,10年间增加了3507.4×1015sej/hm2,年均增长幅度为8.40%;2008—2014年是缓慢上升阶段,年均增长幅度仅为3.48%。

图1 耕地利用集约度的变化Fig.1 Changes of cultivated land use intensity

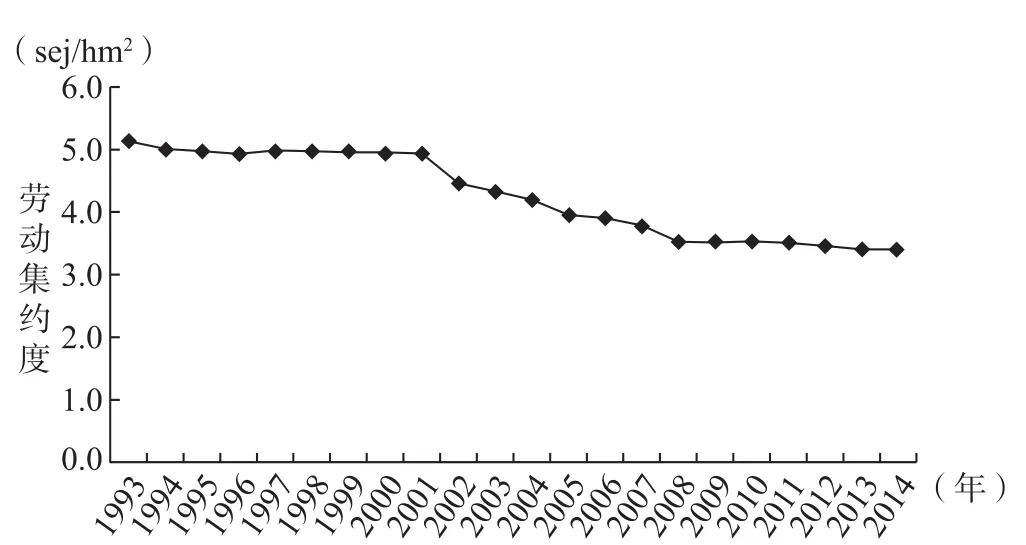

图2 劳动集约度的变化Fig.2 Changes of labor intensity

3.2 各投入要素集约度的时序变化特征

3.2.1 劳动集约度变化 1993—2014年,山东省劳动集约度总体呈下降态势:1993—2000年缓慢下降;2001—2008年急剧下降,从4.94×1015sej/hm2快速下降到3.53×1015sej/hm2,年均下降幅度为4.37%;2009—2014年调整下降,期间劳动集约度下降略有波动(图2)。据统计,1993年山东省农林牧渔业从业人员数量为2606.85万人,至2014年减少到1953.06万人,平均每年减少29.17万人。

山东省劳动集约度下降的原因可归结为两个方面:一是城市化和工业化不断发展,劳动力务农机会成本上升,促使大量农村富余劳动力向非农部门转移。二是随着农业现代化的快速推进,农业机械等省工性投入替代了部分劳动力[20-21]。

3.2.2 农业机械集约度变化 研究期间,山东省农业机械集约度呈现出显著的线性增长特征,其变化方程为y = 317.16x - 629201(其中x为年份,R2= 0.97)(图3)。从1993年的2763.8×1015sej/hm2增加到2014年的9117.7×1015sej/hm2,22年间增加了6353.9×1015sej/hm2。除2002年和2008年小于相邻年份外,其余年份均呈快速增长态势。农业机械属于省工性投入,2014年,农业机械集约度占耕地利用集约度总投入的比例为99.91%,占资本性总投入的比例为99.98%。这主要和政府高度重视农业机械化有关。自2004年国家实施农机具购置补贴政策以来,山东省不断加大补贴力度,促进了农业机械化水平的提高[22-23]。

图3 农业机械集约度的变化Fig.3 Changes of farm machinery intensity

图4 化肥集约度的变化Fig.4 Changes of fertilizer intensity

3.2.3 化肥、农药和农膜集约度变化 1993—2014年,山东省化肥集约度呈先升后降的趋势:1993—2007年为波动上升阶段,除1994年和2002年较低于相邻年份外,其余年份均呈逐年上升态势;2007—2008年急剧下降,从2.298×1015sej/hm2下降至1.975×1015sej/hm2;2008—2014年为缓慢下降阶段(图4)。22年间,化肥集约度远低于农业机械集约度,仅次于劳动集约度。由此可见,化肥已成为促进农业生产的重要因素[24]。

1993—2014年,山东省农药和农膜集约度均呈先升后降的态势:1993—2006年为波动上升阶段,其中,农药集约度波动幅度较大,而农膜集约度波动幅度较小;2007—2014年为缓慢下降阶段,农药集约度的下降幅度大于农膜集约度(图5)。虽然农药和农膜集约度占耕地利用集约度的比重较小,但两者对促进农业发展仍发挥重要作用。

图5 农药、农膜集约度的变化Fig.5 Changes of pesticide and agricultural flm intensity

图6 山东省各地级市耕地利用集约度变化Fig.6 Changes of cultivated land use intensity of cities in Shandong Province

化肥、农药和农膜属于增产性投入,三者均表现出先升后降的变化趋势,主要原因为:1993—2006年,在耕地面积减少,农产品需求增加的形势下,农户希望通过施加化肥、农药、农膜来提高粮食单产水平[23],导致集约度上升;2007—2014年,粮食价格持续下跌而化肥、农药、农膜等增产性投入价格较高,抑制了农户的购买意愿。另外,随着山东省生态农业的发展,对化肥、农药、农膜的施用量进行了严格管理,从而导致集约度下降。

3.3 耕地利用集约度的空间变化

3.3.1 区域耕地利用集约度的变化特征 由于不同地区自然和社会经济条件存在差距,山东省17个地级市在不同时期的耕地集约利用水平及其变化具有显著差异(图6)。1993年,耕地利用集约度最高的是威海市,为5264.51×1015sej/hm2,而集约度最低的临沂市仅为1426.48×1015sej/hm2,两者之差为3838.03×1015sej/hm2。2014年,耕地利用集约度最高的威海市和最低的临沂市之间的差值达到8870.28×1015sej/hm2。这说明山东省各地级市之间的耕地利用集约度存在严重的两极分化现象(高低差距)。

由此可见,22年间,山东省各地级市耕地利用集约度总体在不断上升的同时,高低差距也较为明显。不同区域耕地集约利用水平的差异,一方面是由于区域耕地物质、资本等投入强度不同,另一方面则是由于区域的自然条件和经济发展水平不同[18]。

3.3.2 耕地利用集约度变化的区域差异 在对1993—2014年山东省17个地级市耕地集约利用水平进行分析的基础上,通过区域划分来揭示各地级市在近22年间耕地利用集约度的空间差异及其变化。

通过整理,获得山东省17个地级市1993—2014年耕地利用集约度的整体分等级情况。图7表明,各地级市耕地集约利用水平存在显著的地区差距。粗放利用的有鲁北的东营市和鲁南的枣庄市、临沂市;低度集约利用的主要有滨州市、泰安市和日照市;中度集约利用的主要有青岛市、潍坊市和济南市等;高度集约利用的有鲁东的烟台市和鲁西的菏泽市、聊城市;精细集约利用的有鲁西的德州市和鲁东的威海市等。其中,临沂市历年均属于粗放利用等级,威海市历年均属于精细集约利用等级。综上所述,耕地集约利用水平相对较高的地级市主要分布在鲁东和鲁西,相对较低的地级市主要分布在鲁北和鲁南。22年间,耕地属于粗放利用等级的地级市数量变动幅度最大,而耕地属于高度集约利用等级的地级市数量波动最小,基本稳定在4个左右。

图7 山东省耕地利用集约度的区域差异Fig.7 Regional difference of cultivated land use intensity in Shandong Province

4 耕地利用集约度与社会经济发展水平的协调程度

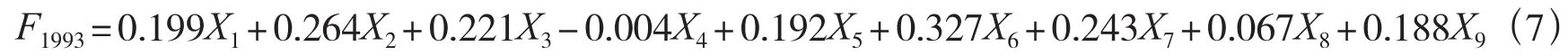

为探讨山东省耕地利用集约度与社会经济发展水平之间的协调程度,选取1993年和2014年各地级市的城镇化率(X1)、人均GDP(X2)、农民人均纯收入(X3)、人均耕地面积(X4)、第一产业增加值(X5)、第二产业增加值(X6)、在岗职工平均工资(X7)、财政支出(X8)(主要是农林水事务支出)和农林牧渔业总产值(X9)共9个社会经济发展指标,将其标准化后的数值为变量构建矩阵。利用SPSS 20.0统计软件计算出矩阵的特征值和各主成分贡献率,按照主成分特征值大于1并且累计贡献率大于80%的原则,从9个变量中分别提取了3个主成分和2个主成分。

1993年和2014年选取的主成分分别包含了9项山东省各地级市社会经济发展水平全部信息的86.683%和81.347%,说明数据满足主成分分析的要求。通过计算特征向量及主成分表达式,得出各地级市的社会经济发展评价主因子综合得分,作为社会经济发展水平评价分值。其中:

1993年的评价模型为:

2014年的评价模型为:

在两个模型中,Xi(i = 1,2,…)表示各指标标准化后的数据。利用ArcGIS所提供的自然断裂点分级法(Jenks)将山东省各地级市的社会经济发展水平由高到低依次划分为5个等级:发达型(D5)、较发达型(D4)、中等型(D3)、欠发达型(D2)、滞后型(D1)。需要说明的是,上述5个等级是山东省各地级市各年份的相对称谓,并不具有全国意义。社会经济发展的5个等级与耕地集约利用的5个等级一一对应,即发达型(D5)—精细集约利用(I5)、较发达型(D4)—高度集约利用(I4)、中等型(D3)—中度集约利用(I3)、欠发达型(D2)—低度集约利用(I2)和滞后型(D1)—粗放利用(I1)。在这里规定:Di= Ii(i = 1,2,3,4,5),D1(I1)<D2(I2)<D3(I3)<D4(I4)<D5(I5)。当:(1)Di= Ii,i<3时,耕地利用集约度与社会经济发展水平均较低,属于低水平协调型;(2)Di= Ii,i = 3时,耕地利用集约度与社会经济发展水平均一般,属于中水平协调型;(3)Di= Ii,i>3时,耕地利用集约度与社会经济发展水平均较高,属于高水平协调型;(4)Di>Ii时,耕地利用集约度滞后社会经济发展水平,属于耕地集约利用滞后不协调型;(5)Di<Ii时,耕地利用集约度超前社会经济发展水平,属于耕地集约利用超前不协调型。

按照上述规则,通过整理得到1993年和2014年山东省耕地利用集约度与社会经济发展水平协调程度的空间格局(图8)。如图8所示,1993年,属于相协调型的有威海市、烟台市等5个地级市;属于耕地集约利用滞后不协调型的有青岛市、临沂市等4个地级市;属于耕地集约利用超前不协调型有济宁市、菏泽市等8个地级市。2014年,属于相协调型的有潍坊市、烟台市等5个地级市;属于耕地集约利用滞后不协调型的有青岛市、临沂市等4个地级市;属于耕地集约利用超前不协调型的有威海市、聊城市等8个地级市。

图8 山东省耕地集约利用与社会经济发展水平协调程度Fig.8 The coordination degree between cultivated land use intensity and economic development

综上所述,山东省只有少数地级市属于耕地利用集约度与社会经济发展水平相协调型,大部分地级市依旧属于不协调型。说明1993—2014年各地级市社会经济发展水平的提高并没有促进区域耕地集约利用水平的提升,两者并不是同步发展的。主要原因有两方面:一是经济发达地区城市化水平较高,生产活动集中于二、三产业,导致其在农业生产方面不够重视[5];二是欠发达地区多处于内陆,工业起步晚、条件落后,加强农业投入不仅能满足农民自身的需求,还能促进当地经济收益。

5 结论与政策启示

5.1 结论

本文以能值为统一量纲,对1993—2014年山东省耕地利用集约度进行定量测度和时空差异分析,并探讨了耕地利用集约度与社会经济发展水平之间的协调程度。主要研究结论如下:

(1)耕地利用集约度总体不断提高,各投入要素集约度时序变化差异显著。劳动集约度呈下降态势;农业机械集约度则呈现显著线性增长特征,省工性投入增长显著;化肥、农药和农膜等增产性投入均呈先升后降的趋势。

(2)耕地利用集约度及其变化区域差异显著。山东省17个地级市耕地利用集约度的差距呈扩大趋势,各地级市耕地利用集约度的极化现象(高低差距)越来越严重。全省耕地集约利用水平空间差异明显,总体上呈东西高南北低的特点。

(3)耕地利用集约度与社会经济发展水平不协调。耕地利用集约度受区域经济发展水平的制约,各地级市社会经济发展水平的提高并没有对耕地集约利用起到明显地正向作用,两者之间的关系并不协调。

5.2 政策启示

(1)规范农业投入品使用,加快普及农业机械化。山东省耕地利用集约度上升主要得益于农业机械集约度的不断提高,但劳动集约度持续下降,化肥、农药、农膜集约度先升后降,这表明,山东省农业正逐步向机械化和生态化发展。因此,应以《山东省耕地质量提升规划(2014—2020)》为契机,规范化和标准化地使用农业投入品;加快欠发达地区农业机械化进程,促进其对劳动力的替代,不断探索山东省耕地集约利用的特色道路。

(2)打造“两核五区,东西联动”的耕地集约利用空间发展格局。山东省耕地集约利用等级区域差异明显,因此在制定区域耕地集约利用发展规划时,应考虑以威海市和德州市为两个核心,东西联动共同促进鲁东、鲁西、鲁南、鲁北和鲁中5个地区耕地集约利用水平均衡发展。鲁东和鲁西耕地集约利用水平较高的地区应发挥带动作用,加快家庭农场、农业合作社等农业经营主体的发展,向规模经营模式发展;鲁南和鲁北耕地集约利用水平较低的地区应合理使用优质耕地资源,向特色经营模式发展;鲁中耕地集约利用水平一般的地区应适当调整农业结构,发展果园、花卉、蔬菜等农业类型,向复合经营模式发展。

(3)因地制宜,促进耕地集约利用与社会经济协调发展。高水平协调型的区域,应以“保经济增长,保耕地红线”为原则,保障耕地资源的可持续性;中低水平协调型的区域,一方面应加快当地经济发展速度,另一方面应加大农业投入,引导农业科学合理地发展;耕地集约利用滞后社会经济发展型的区域,应加大现代农业扶持力度,适度调整农业结构,带动区域耕地集约利用水平的提高;耕地集约利用超前社会经济发展型的区域,应加快二、三产业的发展,促进耕地集约利用与社会经济发展水平相协调。

(References):

[1] 王国刚,刘彦随,陈秧分. 中国省域耕地集约利用态势与驱动力分析[J] . 地理学报,2014,69(7):907 - 914.

[2] Chen Yuqi, Li Xiubin, Tian Yujun, et al. Structural Change of Agricultural Land Use Intensity and its Regional Disparity in China[J] . Journal of Geographical Sciences,2009,(19):545 - 550.

[3] 朱会义,李秀彬,辛良杰. 现阶段我国耕地利用集约度变化及其政策启示[J] . 自然资源学报,2007,22(6):907 - 915.

[4] 吕晓,牛善栋,李振波,等. 中国耕地集约利用研究现状及趋势分析[J] . 农业工程学报,2015,31(18):212 - 224.

[5] 张琳,张凤荣,安萍莉,等. 不同经济发展水平下的耕地利用集约度及其变化规律比较研究[J] . 农业工程学报,2008,24(1):108 - 112.

[6] 李秀彬. 中国近20年来耕地面积的变化及其政策启示[J] . 自然资源学报,1999,14(4):329 - 333.

[7] 祝小迁,程久苗,费罗成. 安徽省耕地集约利用及其驱动力分析[J] . 中国土地科学,2009,23(2):12 - 17.

[8] 刘成武,李秀彬. 1980年以来中国农地利用变化的区域差异[J] . 地理学报,2006,61(2):140 - 145.

[9] 姚冠荣,刘桂英,谢花林. 中国耕地利用投入要素集约度的时空差异及其影响因素分析[J] . 自然资源学报,2014,29(11):1840 - 1841.

[10] 刘玉,郝星耀,潘瑜春,等. 河南省耕地集约利用时空分异及分区研究[J] . 地理科学,2014,34(10):1219 - 1224.

[11] 杜国明,刘彦随. 黑龙江省耕地集约利用评价及分区研究[J] . 资源科学,2013,35(3):554 - 560.

[12] 孔祥斌,李翠珍,王红雨,等. 京冀平原区地块尺度农户耕地集约利用差异对比[J] . 农业工程学报,2010,26(11):332 - 334.

[13] 李秀彬,朱会义,谈明洪,等. 土地利用集约度的测度方法[J] . 地理科学进展,2008,27(6):12 - 17.

[14] Odum H T. Environmental Accounting: Emergy and Environmental Decision Making[M] . New York: Wiley,1996.

[15] 王千,金晓斌,周寅康,等. 河北省耕地生态经济系统能值指标空间分布差异及其动因[J] . 生态学报,2011,31(1):247 -256.

[16] 徐慧,黄贤金,赵荣钦,等. 江苏省沿海地区耕地系统能值分析及高效持续利用评价[J] . 自然资源学报,2011,26(2):247 -258.

[17] 姚成胜,黄琳,吕晞. 基于能值理论的中国耕地利用集约度时空变化分析[J] . 农业工程学报,2014,30(8):1 - 2.

[18] Xie H L, He Y F, Zou J L. Spatial-temporal Difference Analysis of Cultivated Land Use Intensity Based on Emergy in Poyang Lake Eco-economic Zone[J] . Journal of Geographical Sciences,2016,26(10):1412 - 1430.

[19] 蓝盛芳,钦佩. 生态系统的能值分析[J] . 应用生态学报,2001,12(1):130 - 131.

[20] 田玉军,李秀彬,陈瑜琦,等. 城乡劳动力流动及其对农地利用影响研究评述[J] . 自然资源学报,2010,25(4):686 - 695.

[21] 刘彦随,李裕瑞. 中国县域耕地与农业劳动力变化的时空耦合关系[J] . 地理学报,2010,65(12):1602 - 1612.

[22] 邹金浪,杨子生. 不同城市化水平下中国粮食主产区耕地集约利用差异及其政策启示——以江西省和江苏省为例[J] . 资源科学,2013,35(2):372 - 373.

[23] 刘成武,李秀彬. 基于生产成本的中国农地利用集约度的变化特征[J] . 自然资源学报,2006,21(1):9 - 15.

[24] 吴郁玲,顾湘,周勇. 农户视角下湖北省耕地集约利用影响因素分析[J] . 中国土地科学,2012,26(2):51 - 55.

(本文责编:王庆日)

Temporal and Spatial Variation of Cultivated Land Use Intensity and Policy Implications in Shandong Province

YU Yuan-he, LI Zi-jun

(College of Geography and Environment, Shandong Normal University, Jinan 250014, China)

The purpose of this study is to promote the intensive use of cultivated land and to ensure the regional food security by analyzing the temporal and spatial characteristics of cultivated land use intensity in Shandong province from 1993 to 2014. It further discusses the harmonious degree between cultivated land use intensity and economic development level. At last, the paper puts forward the corresponding recommendations. The methods used include energy analysis, GIS spatial analysis and principal component analysis. The results indicate that: 1)Cultivated land use intensity showed an increasing trend in general in Shandong Province from 1993 to 2014, while the labor intensity was in a decreasing trend; for the capital intensity, farm machinery intensity pertained to the labor-saving inputs showed the characteristics of linear growth significantly. However, fertilizer intensity, pesticide intensity, and agricultural film that are pertained to yieldincreasing inputs intensity all presented the trends of rising first and falling later. 2)The spatial difference of the intensive use level is remarkable, the spatial distribution features are “east-west are high, north-south are low”. 3)To a certainextent, cultivated land use intensity depends on the social and economic development, they are not synchronized. It is concluded that cultivated land use intensity is rising up, whilst there exist obvious regional differences from 1993 to 2014. Corresponding measures should be taken in different regions to improve the cultivated land use intensity based on the local natural, social and economic conditions.

land use; cultivated land use intensity; energy value analysis; spatial-temporal variation; Shandong Province

F301.24

A

1001-8158(2017)04-0052-09

10.11994/zgtdkx.20170419.154416

2016-12-08;

2017-03-13

山东省社会科学规划研究项目(12CJJZ02);国家自然科学基金项目(41101079)。

于元赫(1993-),男,山东青岛人,硕士研究生。主要研究方向为土地利用变化。E-mail: yuyh93@126.com

李子君(1974-),女,山东莒县人,博士,教授,硕士生导师。主要研究方向为土地利用变化。E-mail: lizj@sdjzu.edu.cn