文房奇葩——仿圈

李四白

书法在中国享有崇高的文化地位。“但有余闲惟学帖”,古代不管是文人墨客,还是一介书生,都把练一手好字当作自己的基本功课。在中国古代教育史上,无论是私学、官学都有体系完备的书法课程教育。科举士子们饱读诗书之外,研习书艺是最重要的一件事情。清代童蒙教育的重要书籍《养正遗规》指出:“汝书不美,自视不善。”可见习字是古代教育的重要组成部分,而其意义也远超于书写本身,上升到修身养正的高度。

那么如何习字呢?《养正遗规补编》指出:“如童稚初写者,先以子昂所展千文大字为格影。写一遍过,却用智永本影写。每字本一纸,影写十纸。止令影写,不得惜纸,于空处令自写,以致走样。”

这里的“影写”,和当今所谓的描红差不多,即是薄纸覆在文字的原帖上描画。于是,就产生我们要讲的这一文房用品——仿圈。

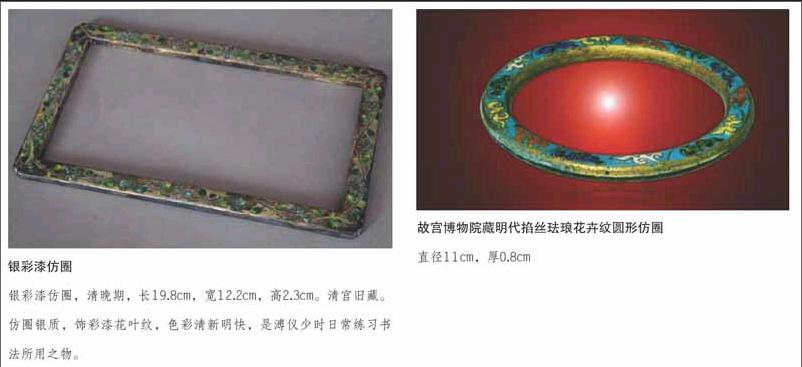

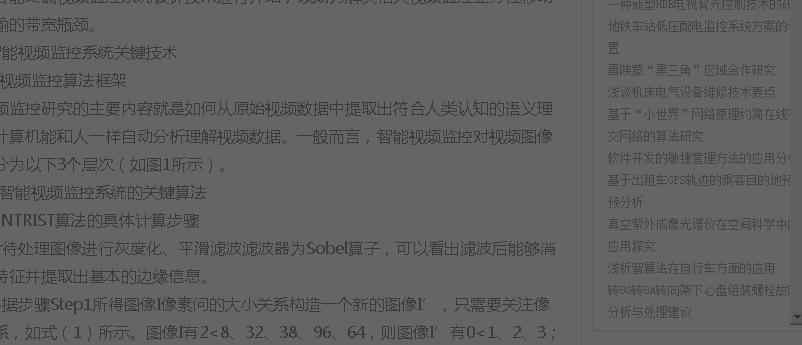

仿圈约兴起于明清时期,材质上有木、铜、银、玉等,其中金属材质尤其是铜制较为普便。形状多为圆形、方形,也有不规则的其他形状。前期多光素,晚清、民初始有刻绘文字、图画,其中刻绘字画精美者为贵。其作用就是初练书法者在摹写法帖时,用较为透光的纸覆在法帖上,然后压上仿圈,在仿圈内摹写法帖,从而控制字体的大小及结构,同时还可以作为镇纸来使用。

明清时代,仿圈是很常见的文房用品,不仅民间使用,皇家也使用。清代皇帝都很喜欢书法,皇家对皇子的书法要求很高,从小学书也是每个皇帝的必修课,所以,仿圈是每个皇子写字时必备的学习工具,故宫中就藏有不少皇家用的仿圈。

在民间私塾蒙馆,仿圈更是普通的教学用具之一。齐如山在《中国的科名》中记载:从前北方有一出戏,名曰《觅馆》,通称教学,演一秀才无馆受饿往各处觅馆等情节,秀才用一丑角,上场诗中有“有人成了馆,便是救命仙”等句,“总未找到馆地,今日天气还好,我不免在大街之上,用镇纸敲动仿圈,或者有人来请,也未可知。”于是敲仿圈起唱,唱词曰:买卖人吃的是香油白面,小炉匠在一旁锯碗锯盘,惟有我读书人无事可干,一年年受饥饿好不惨然,陈仲子三咽李螬食过半,孔夫子在陈国绝粮七天,君子人固其穷小人斯滥,莫不是天丧予就在眼前。

这一段形象地描绘出了旧时文人的落魄景象,也說明了仿圈和镇纸一样,是蒙馆常用的教具之一。

竹林高士刻铜仿圈(网络图)

现在仿圈虽并不常见,但其实离我们也并不算久远,朱家溍先生之女、故宫出版社原副编审朱传荣先生撰写的《善承嘉锡,毋坠世守》一文,在写对家中的笔墨印象时,有一段关于仿圈的记述:

“哥姐们小时都写过仿,现在能够查到的解释都叫‘写影格或‘写仿格,但我心里的印象就是写仿这两个字,特意问了一个长我十岁的姐姐,也肯定地说,就叫写仿。所谓写仿就是由长于书法的人写出端正的楷体大字,学写字的人把纸蒙在上面照着写。写字的纸不容易贴合,不贴合就看不清楚笔画,所以凡是写仿的时候,会用到一种文具——仿圈。

仿圈通常是铜的,长方的、圆的都有,边框大约一厘米宽,厚度较镇纸稍薄,在纸上放好,括起来的空间正好是一行字的宽。哥哥姐姐们写的仿通常是三舅爷给写的,而到我开始写字的时候,是三舅爷顾不上了,还是家里对于教育中的这个环节已经打算放弃?总之,我就是描红模子,没写仿,但也用仿圈。白铜的,上面细细刻着花枝和鸟,墨笔染脏了,洗洗,还是很亮……”

书写方式的改变是造成仿圈消失的主要因素。而当前,伴着指尖时代的到来,当年逐渐替代了书法的印刷品也渐渐地被电子设备所取代。但正像我们前面提到的,书法并不仅是一个书写方式,还是一条养正之道,大批的有识之士还在奔走呼告,恢复书法教育。在去年召开的政协会上,全国政协常委、中国书法家协会主席苏士澍建议:在中小学“课程设置方案”中的“艺术学科”加入“书法”学科,每周至少一课时。

相信随着这些有识之士的呼吁,随着当下书法热的兴起,仿圈这种传统的书法学习用品,也会重回到人们的眼前。