一个中规中矩的老木匠,一个文艺小清新的设计师,他们会混搭出什么?

何涵妃

罗啓武与童浩,老匠人与设计师,接受的是不同体系的教育,在设计与工艺上,多少有认知的差异。两个人在磨合的过程中,不断擦出火花,并创立了家具品牌——熹山工房。将传统工艺与现代设计结合的初创品牌并不多见,功用与美观更进一步,也更贴近现代人的生活方式。

罗啓武一身干练的polo衫,坐在自己与童浩设计的长沙发上,已经离一个传统乡村木匠的形象相去甚远。

环顾四周,这间去年租下的上千平方的空间,坐落在厦门五通一个叫凤头的小村子里,一开窗海风就灌进来,通透、光亮。改造前,还只是一栋空空的毛坯房。如今这里被设计成不同的空间模块,展厅、工作室、木作教室与民宿,彼此通联,也有微薄的隔断。老师傅不常在厦门,大部分时间待在龙岩的家具厂中,负责熹山工房的家具制造工艺和把关,而童浩负责设计和营销,两人虽为翁婿,但交流不多,点滴默契都在手势里。

“熹山”出自陶渊明的一句诗:“问征夫以前路,恨晨光之熹微”,讲的是早晨升起的第一缕阳光,创始人童浩对初创品牌寄予了不少希望。童浩毕业于中国美院家具设计系,年轻有头脑,在文创势头强劲的杭州工作过一段时间,2013年他选择回厦门创业。一直从事也热爱家具这一行,但从头做起,可不简单。学设计的人,大多缺乏动手的能力,没有工艺的基础,而传统木工的技艺学问太深,自己在设计上的想法没办法用最好的木作结构来实现。与此同时,在龙岩的年过半百的木匠师傅罗啓武也在职业上也遇到了问题,随着传统木作的式微,迫于生计的他暂时放下忙活了大半辈子的木匠活,改以养猪,维持家中生计。

老匠人与设计师

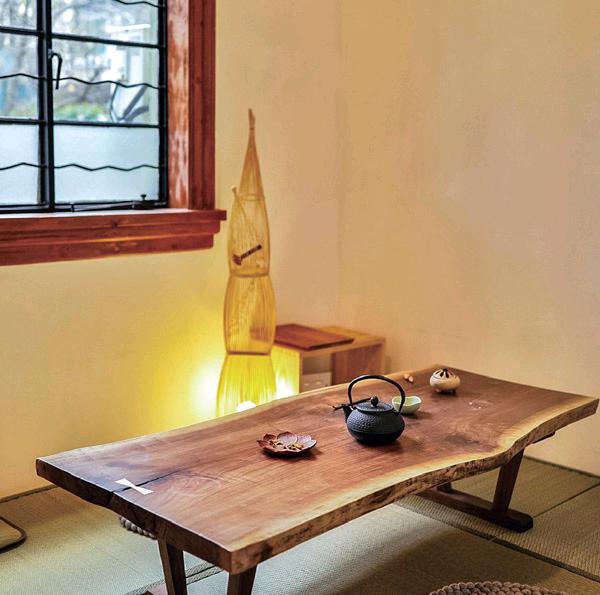

“啓武系列”是熹山工房推出的纯手工定制家具。天然的木料取其形,蝴蝶榫露在外头,既有装饰感又实用。

如今很多现代的家具设计,已经将传统的榫卯工艺抛开,仰仗螺丝、胶水,看上去漂亮有颜值,功用性并不如人意。童浩想把传统的工艺与现代的东西结合起来,推广出去。他试探性地问岳父罗啓武,能不能一起合作,创立一个家具品牌。谈的时候,罗啓武很怀疑,现代设计和传统手艺间隔了十万八千里,原来流行的风格是雕花,是繁复的细木作,童浩却打算尝试简约的风格。简约的木器、家具乍看之下毫无特色,能不能推出去?“工艺上我不会怕,我至少有三四十年的经验,主要怕做出来的东西有没有人接受。”罗啓武内心忐忑,却在童浩的软磨硬泡之下,答应一试。

在龙岩,他们建起了家具厂,推出了熹山的第一款产品——木作砧板,圆的、长的,带柄的、不带柄的,当时电商平台上这样的新式木砧板并不多见,和传统砧板不同,确切来说它既实用也可做装饰,年轻人家里或许不做饭,但也买上一把胡桃木的砧板,切切面包,或用作周末brunch的摆拍道具,也算是现下流行的一种生活方式。彼时这座闽西小城还没有几家新媒体,也不懂Kinfolk与生活方式为何物,人们第一次见着砧板,只摸不着头脑,不清楚他们到底想做什么,大多上前问上一句,“这是不是一把乒乓球拍?”

熹山推出了木作课,通过直观的教学,让更多人了解榫卯及木器的制作过程。

刚回来的时候,童浩觉得家具品牌这个事情,一两个月就可以做起来,罗啓武性子沉稳,不紧不慢,却说至少需要一年,两人在前期规划上意见不合。小地方,想做出点什么都会担着压力,讨论、争吵、讨论,不顾外界的舆论,两个人定下心来研发产品,一个砧板,反复打样、设计,前前后后出了十几款。淘宝一上架,没想到,这款不起眼的砧板,竟成为月销过千的爆款。童浩卯准了这个点,边做小物件的设计,边积累家具款式和用户人气。

一老一小,受的是不同体系的教育,在设计与工艺上,多少有认知的差异。童浩希望做出来的桌子面要薄、腿儿轻巧,老一辈人喜欢扎实、厚重感的家具,罗师傅敲敲桌子,摆摆头,他眼里薄的东西都不经用。两人争执过,也相互妥协过。跟一群年轻人一起工作,罗师傅慢慢接受了许多新的观念,原来自己眼中毫无特色的家具,实际上有许多贴心的设计,打理起来挺方便的;而童浩相信罗啓武几十年的木匠经验,一点点地,将一些传统卯榫的、承重的元素,加入他们设计的家具之中。

就这样,将现代设计结合传统工艺,“熹山工房”这个品牌慢慢立起来。一只精巧的五斗柜,表面十分平常,实际把它拆解开来,蕴含着两代人的心思:五金的小配件轻巧贴心,方便打理,抽屉的轨道缓冲让整个的体验感上升,榫卯露在外面,既是装饰也有接合的作用。通过一个个产品的累积,两个人也形成了自己的独立设计风格,以家具为主,以“家”为核心的家居设计品牌也显现雏形。

“熹山的产品性格,很多来自于我们俩的性格”

以家具为主,以“家”为核心,熹山工房正在一点点地构建自己的品牌个性。

工作室里陈列着一整墙大小型号的刨子、刮树皮的刀与量门框距的木尺,这些都是罗啓启武和父亲心手相传的“老伙伴”。如今,木匠曾经常年随身携带的工具,已失去功用,成為玻璃橱与墙壁上的陈列品。在熹山工房的木作课堂上,童浩让罗师傅当上了木作老师,他希望通过教学,让更多人了解到传统木作的理念,老工具正在焕发新的生命。

罗啓武年轻的时候,跟父亲学习木匠活,一间四合院,大木作与细木做,房梁门框与板凳小桌,没有设备,全靠手工活,他都揽得下来。四十年过去,他依然严谨、稳健,做事一丝不苟。做传统中式家具,抱着可以用几代人的心去制作,用料不含糊,每个榫卯也都烂记于心,一把纯榫卯结构的老式椅子,取材自樟木、槭树、桑葚树、杜鹃树四种不同树木,上手掂一掂,比想象中沉许多。罗啓武琢磨许久,前后打样三四次,最后把它复刻出来,虽不是旧时的天然木材,但也已经暗藏在中的卯榫、暗承一个不少,两把椅子放在一起,手感与比例,几乎差不离。

童浩很清楚自己的优势在于观念。他和所有的八零后一样,也上过班、辞过职,喜欢旅行,他能代表差不多这个年纪人的品味和审美,以及想要的一种生活状态。80、90后的生活方式,已然形成一股庞大的力量。他们有着鲜明的喜好和特点,诸如对小户型的钟爱,对原创家具的认可,重视设计和功能性的结合。年轻人是市场消费中不断崛起的群体,如何在这个群体中获得认可是每个家具品牌都要认真思索的问题。童浩的经历让他清楚地知道消费者的需求,如何更好地设计出年轻人喜爱的家具,如何让用户有更好的家居体验。他一步步地经营出展厅、民宿空间、木作课堂等内容输出,陆续在厦门、上海开设展厅。

他喜爱传统木工工艺,也不抵触现代化的精密仪器。做一件家具前后要花上一个星期,现在加上机器设备,通过模具等现代工艺,可以实现批量生产,这也符合当下的趋势。把传统工艺和现代制造结合在一起,制造成本降低不少,价格亲民,也有更多的人能够享受的到。

通常,童浩会提出想法,设计图纸,两个人通过讨论、调试,在家具结构上加入榫卯、承重等工艺。两人亦师亦友,依然会为了一个比例、大小争执,也会互相妥协,童浩放心地将自己的想法交由罗啓武去实现。如今熹山出品的家具,百分之八十都是榫卯结构,带有自己鲜明的风格,至于具体是什么样的风格,“我们没有把自己定义成中式、日式或者欧式,现在人喜欢混搭,这也是一种生活方式。”没有给自己设定框架,就意味着既在框架里,又在框架外。

现在很多设计师,借助网络的平台声名鹊起,成立自己的初创品牌,这其中滥竽充数也不少。对于这一点,童浩却十分淡然,熹山走的不是一夜爆红的路线,不管怎样,首先得有拿得出手东西。做原创,当然得有互联网思维,善于经营自己的形象也同样重要。就像他说的那句话,“熹山的产品性格,很多会来自于我们俩的性格。”

对话:海峡旅游×童浩

海峡旅游:做一件家具,需要多久的时间来完成?两个人是如何分工的?

童浩:通常一个设计需要大概两个月左右的时间,主要的分工是设计师对产品进行头脑风暴,草图绘制,3D模型制作,制作图纸等;木工师傅对产品进行结构分析,制作1:1的样品,修改样品等,工程师制作生产流程,特殊五金定制等,质检工程师对量产家具进行质检。

海峡旅游:您认为熹山工房的核心竞争力是什么?

童浩:我认为是“固守”和“突破”。出色的设计团队和良好的供应链在我看来十分重要。我们一直固守着对原料和品质的高要求,从设计、打样,到小批量试产,再到量产,我们拥有从设计到采购再到生产的整個完整体系,并由自己监管。突破,是因为归根

到底家具还是为人们使用而存在的,我们一直努力将简约设计与功能性结合在一起。为了提高产品的用户体验,也尝试着将一些新的结构、配件运用到家具中。每个品牌都有自身的独特性。我们一直以将熹山工房打造成为中国当代的国民生活品牌为目标。

海峡旅游:对品牌面对的年轻消费群,有一个怎样的基本判断?

童浩:我认为主要需求有三点,个性、价位适中、便利。小户型和审美观念的影响使得年轻人倾向选择一些更简约、搭配更自由的家具。但实木家具价位较高,其经济能力有限,很大一部分消费者会因为价格而左右购买选择。现在依托电商平台,很多设计师品牌异军突起,在价格上也多有差异,有了更多的选择空间,很多情况下人们愿意在线下实体店看过家具后再网购。这也是熹山工房在厦门开设产品展厅的原因之一,可以更直观地让消费者看到产品。