以中西文明通论课程为统领打造“有灵魂的通识教育”体系

俞学明

摘要:以打造文明熔炉为指向,融合不同领域学术内容的两门跨学科、综合性的全校必修课程—“中华文明通论”“西方文明通论”的建设,是中国政法大学通识教育改革落实“有灵魂的通识教育”理念的重要举措。在十年的探索中,中西文明通论形成了各自独立又相得益彰的教学模式。西方文明通论的教学力图让学生了解作为人类文明大家庭重要组成部分的西方文明的精神和特质,同时让学生通过西方文明的窗口,了解到现代文明的基本特质和来源。中华文明通论课程则通过全方位的教学设计和过程实施,力图引领学生提升作为中华文明的继承者、参与者和未来文明建设者的自觉、深刻认识及责任担当。

关键词:通识教育;中华文明;西方文明;教学法

如何达成“培养学生全面的人格、注重学生的全面发展,培养具有人文情怀、公民意识、科学精神、国际视野、创新能力、哲学思维、艺术修养的文明继承者、文化传承者和文化创新者的育人目标”,是通识教育建设中的大问题。课程体系和教学方法的有效性,可谓落实通识教育改革的鸟之双翼、车之两轮,不可偏废。

中国政法大学的通识教育改革,以2004年8月首次写入本科培养方案的四类(自然科学与技术类、哲学社会科学类、人文素质类、法学类)共计191门通识选修课程为开端;以2005年启动新一轮通识教育改革,提出“打造有灵魂的通识教育”理念、建设“有法大特色的通识教育课程体系”的方针,并通过对旧有课程进行整合、充实、提高而建立的四类(自然科学类、哲学社会科学类、人文素质类、法学类)156门通识选修课程为转折;以2006年秋季学期建立“中华文明通论”“西方文明通论”两门全校本科生共同必修课程为突破;到2010年春实施第二轮通识教育改革,學校提出进一步健全通识教育课程体系,并提出建设“通识主干”这一课程类型,通识教育课程体系的结构趋于完备。到2013年,中国政法大学通识教育课程体系呈现为“以中西文明通论为核心、以13门重点建设课程为主干、以300多门自由修读课程为拓展”的立体闭合型结构,使学校通识教育体系进入到科学、系统、有机、理性的状态。

一、以中西文明通论课程为“有灵魂的通识教育”体系的核心

“所谓有灵魂的通识教育,就是把通识教育提升到打造‘中华文明熔炉的高度,并以少而精的共同必修课作为通识教育的核心。”本着这样的建设思路,中国政法大学的通识课程建设形成了层级必修加均衡选修的通识教育模式,其中,核心课程一一中西文明通论的设置,成为通识教育法大模式的基础性配置。

1.打造核心课程,作为通识教育之灵魂

核心课程的设置,始于2006年。是时,学校通识教育开展新一轮改革,在调整和完善已有的公共必修课加均衡选修课模式的基础上,增设共同核心课程作为整个课程体系的核心和灵魂,进而以共同核心课程为统领,全面提升通识教育课程的质量,试图既避免现行通识课程散乱的弊病,形成自己的特色和传统,又顺应了与世界大学教育主流接轨的要求。

2.通识教育要打造中华文明的熔炉

正如西方文明通论的首任负责人丛日云教授所谈到的:“教育的使命是使新一代完成社会化过程,成为文明的传承者。这是人类教育所承担的一般性功能,而通识教育则是以特殊的方式实现这一使命。”这就不仅意味着,通识教育要关注到文明发展的现实与趋势,更要关注到作为中华文明的承担者的教育对象所肩负的责任。

大学教育不仅仅是强调科技和技术化、工具性、专业化的教育,还是要使公民自觉意识到具有“共同的过去”即属于同一历史文化共同体,因而能够分享“共同的现在”并期望“共同的未来”。“只有让所有受教育者都接受共同的‘历史文化传统的人文教育,才能达成以教育塑造‘共同体、打造‘中华文明熔炉的效果。”

为此,自2006年起,以打造文明熔炉为指向,融合了不同领域的学术内容的两门跨学科、综合性的全校必修课程——中华文明通论、西方文明通论进入学校的课程体系,纳入全校学生的培养方案,成为中国政法大学通识教育改革的“里程碑”式的实践,也是落实“有灵魂的通识教育”理念的重要举措。两门课程均以新生为授课对象,试图“以文明为线索,使学生在进入具体知识的学习之前,对自身所生活的世界有一个宏观的把握”。

对于在场的听者来说,中西文明在当代中华文明的塑造和未来中华文明的建设中扮演着不同的角色,因而,其课程开设方式和着力点有所不同,由此形成了两门课程相互独立又相得益彰的建设风格,成为军都山下通识教育两道亮丽的风景,成为十年来走入中国政法大学的莘莘学子的大学生活的一段深刻印记。

二、“西方文明通论”的课程教学实践

1.西方文明的定位和“西通”课程教学

丛日云教授对通识教育和“西通”课程的目的有着明确的定位:在他看来,“通识教育是人的教育和公民教育,是高层次的文明教育和完备的人性教育,其目的是培养具有现代文明教养的人和负责任的公民,所以它承担着传播现代文明的基本价值的使命。也就是说,传播现代文明的基本价值,这是通识教育的灵魂。所以,我把通识教育的课程体系视为现代文明价值传播的主要渠道。”“由于全球化进程,人类知识体系和文化发生汇流,当代人是这种文化与知识汇流的产物,大家都是文化的混血儿。但这种汇流的结果,是西方文化和知识体系在当代社会占有明显的强势,现代文明的基本价值主要起源于西方文明,这是历史发展形成的事实。现代文明已经内在于中华文明中,这种现代性的基本内容,甚至大多数文化保守主义者也不会拒绝。所以,传播现代文明的价值是中华文明内生性的要求,也是中华文明发展的需要。”

“西通”课程的目标,基于两个方面的考量,一则让学生了解作为人类文明大家庭的重要组成部分——西方文明,二则,也是更重要的,是基于西方文明在人类现代文明中的卓越贡献,让学生通过西方文明的窗口,了解到现代文明的基本特质和来源,从而使学生站在更高的起点承继人类文明建设的重任。

2.“西通”课程的运行模式

鉴于西方文明是一个具有鲜明个性特征的整体,有其内在精神或灵魂,它贯通和渗透到每个领域,而课时有限,因而,“西通”课程的设计主要采用横向角度来阐述西方文明。具体来说,将西方文明分为不同的领域,每个领域对应着相应的学科,如政治文明对应着政治学,法律文明对应着法学,科技文明对应着科技史等。通过对西方文明各个领域的阐述,使学生领会西方文明的基本精神或个性特征(参考丛日云主持的“西方文明通论”课程大纲)。

具体的做法是,聘请相关领域有较深造诣的专家授课。每个领域一个专题,分别为:西方政治文明、西方法律文明、西方哲学、西方宗教、西方的经济与管理、西方文学、西方艺术、西方自然科学、西方技术、西方社会与民族、西方语言、西方教育等,每个专题1-2次课(每次课为三小节)。这些专题构成一个有弹性的课程体系。通过这些专题的讲授,来自不同学科的教师相互配合,共同揭示西方文明的个性特征和基本精神,让学生对西方文明的基本内容、特征和历史演变有一个较为全面的了解。

“西通”为全校本科生必修课,在第二、三学期开设,每学期容纳一届半数的学生,分平行班开课。每次课3课时(3小节),共54课时,由校内外10余名教师分别承担。

为了弥补课堂教学的不足,在条件成熟时,由受聘的任课教师集体编写出《西方文明讲演录》作为教材。教材是一个完整的体系,覆盖该门课的主要内容,而授课只讲其中最精华的部分,其余由学生通过阅读教材来解决。

同时,在正常的课堂教学外,利用课外时间开设“西方文明大系”系列,每年10次,每学期5次。校内外专家讲授以微观研究和个案研究为主,通过一个具体问题、事例、文本等的分析,使学生更好地理解西方文明精义。讲座的设计有意弥补课堂教学和教材所不能覆盖的内容。通过将讲座制成课件上网的方式,提供给后来的学生使用,也逐渐积累课程的教学资源。

此外,课程建立了专门网站“西方文明在线”,内容包括教学课件,本门课的课外阅读材料(包括文献和音像的材料)等。

三、“中华文明通论”的特色教学实践

与“西通”相比,“中通”课程的設计更重视学生“作为中华文明的继承者、参与者和未来文明的建设者,注定不是置身事外的旁观者”,因而强调:“大学乃青年学子学以致用之发端,唯有超越历史虚无、文化自大,以海纳百川之开阔胸怀,知文明之所从来、所向去,方有未来重铸文明灵魂、开启新轴心时代之担当。”

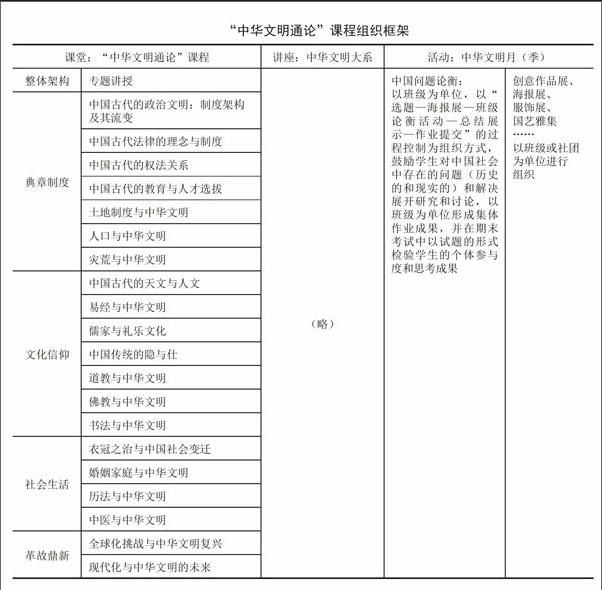

目前版本的“中通”课程的设计,始于2011年春季,在内容上强调通过对中华文明的基本面貌及其成因的阐发,揭示中华文明“天人合一、自强不息、厚德载物、生生不已”的基本特点,彰显中华文明的发展持续性、文化整体性、文明包容性,帮助学生理解中华文明建设的当代使命。在形式上采取“视听言动四维教学”的全面渗透,结合学生的特点和当代教育的新走向,使学生通过“课堂+讲座+活动”多方协作的方式,涵泳于中华文明的体认和思考中,实现早在2006年“中通”设课之初就已经确定的课程目标——“向学识真、闻道求实、博雅文明、心仪君子”。

“中通”课程为全校大一学生必修,开设于第一、第二学期,每学期容纳新生一半人数,分平行班开课。每次课3课时(3小节),共54课时,每学期由校内外15名左右教师分别承担。

除了课堂内容强调整体框架和专题讲座结合,课程配套《中华文明讲演录》教材、“中华文明在线”网站等内容外,课程教学过程还力图落实以下基本理念:

(1)教师的角色定位从传道授业解惑到“文明导游”。

计算机技术、网络技术、通信技术大大拓展了学生知识获取的广度和便利度,学生可以在最短的时间内实时、方便地获得丰富的知识信息,作为知识传授者的老师已经无法满足学生的快速摄取的需求。“中通”课程强调老师是“导游”,在认可学生具有自主查阅和摄取知识信息的基础上,更强调把每一堂课都成为学生思维方式以及阅读和理解能力提高的一次训练。因而,在课堂上,一方面教师通过紧凑的课堂讲授,引导学生了解并知道如何去选择文明的“景点”,关注哪些细节;另一方面,教师通过深度解读,引导学生了解并指导如何懂得那些景致的精彩处及其与欣赏角度的关系。

(2)学生的角色定位:从单纯听课到“视听言动”的全面参与。

“中通”课程设计突破了课堂教学的纯听课模式,试图全方位调动学生的参与,形成了“视听言动”的全面教育过程。具体而言,通过“中通”课堂、“中华文明大系”讲座着重提高学生的“视”“听”功夫;通过中华文明月(季)的活动,着重培养学生的“言”“动”能力。

视:邀请各研究领域的专家进入课堂教学,使课程具有“养眼”的功夫,在拓展学生视野的同时,提高学生的学术“眼光”,使学生拥有鉴别高水平知识成果的“慧眼”,从而在日常纷繁复杂的信息中增长信息择别的能力和定力。

听:通过“导言”的讲授、助教的提示、“余论”的总结,不断提醒学生听课中把握教师思考的问题点、角度、观点、论证思路和资料选取。以各专题为契机,培养学生的知识整合能力、总结概括能力和多种思维能力,使学生在课堂上尽力超越知识点的关注,深入对问题本身的思考,从而把每一次课都变成问题研究的训练。

言:通过“中华文明月(季)”尤其是“中国问题论衡”活动的组织,锻炼学生的研究能力以及文字、图像和口头表达能力。

动:通过“中华文明月(季)”中的体验活动的组织,锻炼学生的团队精神、组织能力以及身体表现能力,加强学生对中华文明的体认。

(3)教学过程:从教师独白到教师主导、学生参与。

教学空间从课堂拓展到整个校园,“中通”既是课程,同时又参与校园文化的建设。

教学方法从教师的传授拓展到教师传授-引导-观察相结合,从学生的被动听讲到学生听讲-自组织-参与一体验相结合。

教学组织从教师独立驾驭课堂到教师总策划、助教过程管理、学生参与组织相结合。

(4)教学活动:从关注内容和讲授方式的师一生互动,到同时重视学生的年龄特色和阶段性学习需求,重视课程组织中的生一师互动。

考虑到大一学生正处于独立面向社会的转折期,存在着高中学习方式到大学学习方式、家庭生活方式到集体生活方式的转化需求,因而通过相关环节的设置和过程控制,在课程组织中贯彻对学生的引导(详见下页图)。

四、通识教育法大2.0版在路上

中国政法大学的通识教育采取“核心课程必修模式+均衡选修模式”,以“培养学生人文底蕴和人文情怀、引导学生关心社会和深刻认识社会、使学生受到良好的法治精神和科学精神的熏陶”为目标,以施行“有灵魂的通识教育”为指针。在之前的十年通识教育建设中,中西文明通论课程努力以专业教育的成果保证通识教育的高品质、以精英教育的内容普惠全体学生、以通识的育人理念贯彻到教学全过程中,在教学空间、教学内容、教学方法、教学过程等方面进行了有益的探索,为新一轮的通识教育改革提供经验和教训。

“中国政法大学通识教育新课程体系的模块将由过去以课程性质、授课内容为标准的划分转向以人才培养目标、能力类型为标准的划分。所谓人才培养目标,我们认为应该是培养学生全面的人格、注重学生的全面发展,培养具有人文情怀、公民意识、科学精神、国际视野、创新能力、哲学思维、艺术修养的文明继承者、文化传承者和文化创新者。所谓能力类型,我们认为应该包括逻辑思维能力、交流思想的能力、恰当价值判断的能力和创新能力。”通识教育法大2.0版正力图把“有灵魂的通识教育”理念更好地贯彻到实践中。