基于蝉变模型的海洋生物医药产业专利可产业化辨识研究

单春红,许 瑶

(中国海洋大学 经济学院,山东 青岛 266100)

1 文献综述

1.1 海洋生物医药产业研究

国外学者对海洋生物医药产业的研究主要集中在两方面,一是研发海洋生物医药,包括海洋生物的药物发现及药物提取。由于海洋生态系统与陆地生态系统差异较大,海洋生物的药用提取与陆地生物的药用提取也存在较大差异。近几年,专家运用地理信息系统将空间关系纳入到海洋哺乳动物疾病和保护医学的流行病学的调查中,从海洋生物中提取抗病因子、硅质骨骼元素、甲壳素、苔藓虫素等[1]。二是将海洋生物医药技术应用到现实生活,例如研究珊瑚微生物的功能基因阵列,用来评估潜在的生物地球化学循环与健康相关的微生物群落和加勒比黄色带病变;对海洋无脊椎动物和鱼类进行实验,提取的工程纳米颗粒应用于海洋环境污染的治理[2]。

国内对海洋生物医药产业的研究主要包括两方面,一是基于我国海洋生物医药产业发展[3]、海洋生物医药产业的国外经验借鉴[4]等方面的产业研究现状研究,二是基于产业集聚发展[5]、技术产业化政策[6]等方面的海洋生物医药技术产业链研究。海洋生物医药产业的发展方面,我国沿海各省市逐渐加大对海洋资源的开发利用力度,并将其列为海洋战略性新兴产业[7],但我国海洋生物医药产业发展存在较多问题,如科研成果转化率低等[8]。国外经验借鉴方面,有学者借鉴美国、欧共体国家、日本海洋生物医药领域研究历史较为悠久的国家,提出相应的建议和措施[9]。产业集聚发展方面,合理选择海洋生物医药产业集聚发展区域,将海洋生物医药产业链条的横向维度和纵向维度与区域经济紧密联系在一起[10]。技术产业化政策方面,得益于国家政策大力支持,从保障、激励和约束三方面完善我国成果产业化国际合作机制[11]。

1.2 专利可产业化研究

国外学者对专利可产业化的研究主要从市场要素层面以及企业层面两方面进行。相对于国内的“专利可产业化”概念,国外一般称为“专利技术商品化”。从市场要素层面出发,市场需求贯彻到从产品研发、规模化生产到销售、服务的各个环节;新的公共政策有利于促进专利注册,但专业知识的商业化以及金融和组织支持方案仍需进一步改进。从企业的层面出发,荷兰国际集团鼓励生物技术领域的研究和发展,支持农业和医药的知识产权转化为有效的可商品化的有形商品,促进未来效益的增长[12];专利可产业化能够将产品更快的推向市场,并使企业在高速变化的市场竞争中转化成竞争力。

国内学者对专利可产业化研究主要集中在三方面,包括专利产业化法律问题、专利产业化潜力评价[13]、专利可产业化模型研究[14]。专利产业化的法律问题上,我国存在高校专利成果转化立法建设不完善,企业专利产业化存在专利评估困难等问题,且高新技术的专利产业化亟需法律捍卫[15]。专利产业化潜力评价方面,分别从市场、技术、功能和权力等方面分析专利可产业化的能力、项目支出绩效、适应性及发展潜力[16,17]。专利可产业化模型方面,国内学者多采用分类回归决策树算法、GA-BP神经网络、马尔可夫链等模型对专利可产业化进行评价研究[18],并从专利使用价值的商业化实现过程角度出发,提出专利可产业化辩识的蝉变模型[19]。

国内外对海洋生物医药产业、专利可产业化的研究已取得较丰硕的成果,但针对我国海洋生物医药产业专利可产业化的辨识研究仍处于起步阶段。一方面,我国现有海洋生物医药产业研究忽略了技术层面向市场层面的转化,未成功架起转化过程的桥梁,对海洋生物医药专利、专利技术商品化等问题研究较少。另一方面,国内专利可产业化主要处于评价阶段,但对海洋生物医药产业专利研究较少,未深入到海洋产业层面,没有形成系统化、规范化的海洋生物医药产业专利可产业化体系。

2 基于蝉变模型的海洋生物医药产业专利可产业化辨识模型构建

基于对机械制造业专利可产业化模型过程环节的修正,构建海洋生物医药产业专利可产业化辨识模型,其主要思想是通过测评分析过程中的蝉变系数fi的值,得到最终辨识可通过性程度值E。

2.1 专利可产业化辨识模型的过程环节

总结机械制造业产业研发的基本经验并参考产品设计程序的理论,可将海洋生物医药产业专利产业化蝉变模型的过程环节分为:产品研发、产品概念、概念产品、样品产品、批量产品、商用产品等6个基本环节。

用蝉变系数fi表示基本环节,其中i代表环节1~6,则可将海洋生物医药产业专利产业化辨识蝉变模型过程环节简示于图1。

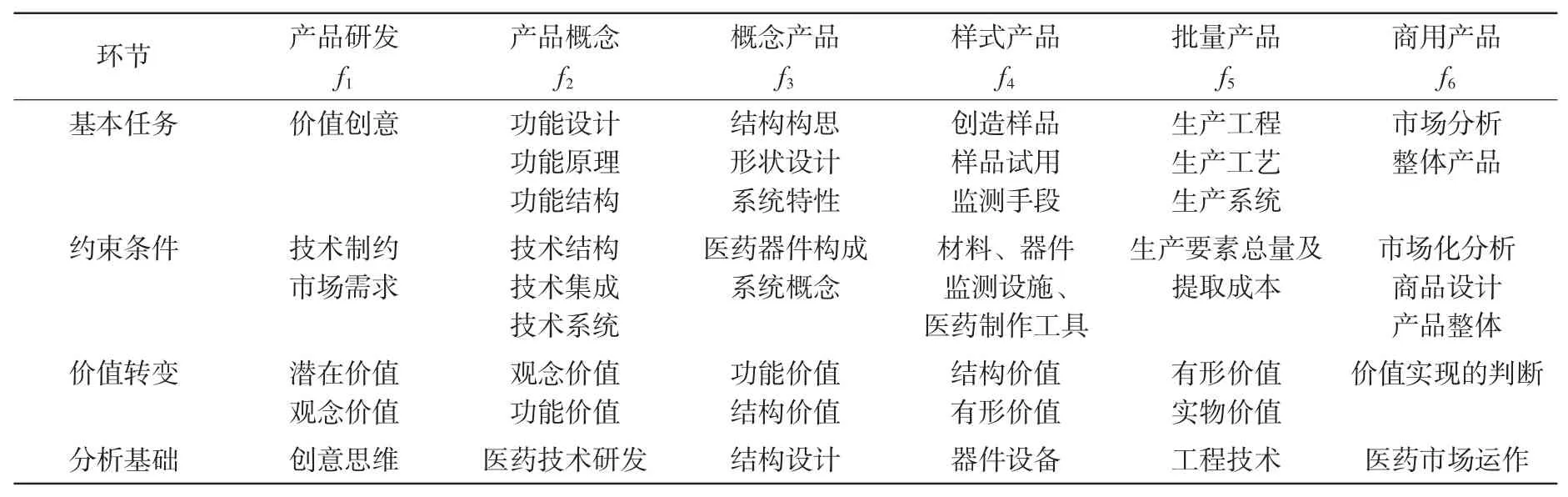

对各环节进行深入研究,加之海洋生物医药技术研发周期长、药物提取程序复杂、批量生产硬性条件高等自身特点,对各环节的任务内容、基础条件、价值转变、分析基础进行归纳,如表1所示。

图1 可产业化辨识模型的过程环节Fig.1 The process link of industrializable identification model

表1 海洋生物医药产业专利产业化各环节的任务条件Tab.1 The task conditions for the various links of the patent industrialization of marine biopharmaceutical industry

2.2 专利可产业化辨识模型的评测

2.2.1 蝉变系数fi评测

根据海洋生物医药产业专利产业化的过程环节内在因素,选择测算蝉变系数fi的思路性指标,其关键点和难点在于创新的制约因素。海洋生物医药产业专利可产业化辩识的思路性指标见表2。

表2 专家辨识的思路性指标Tab.2 The thinking indicators of expert identification

这三类专家分别对fij可行性和实施思路的合理性等进行评分,分值分布于在0~1之间,其中当fij为0,则表示不可行,为1时,则表示完全可行。具体分值建议参照表3。

表3 fij可行性测度取值的划分Tab.3 The division of the feasibility measure fij

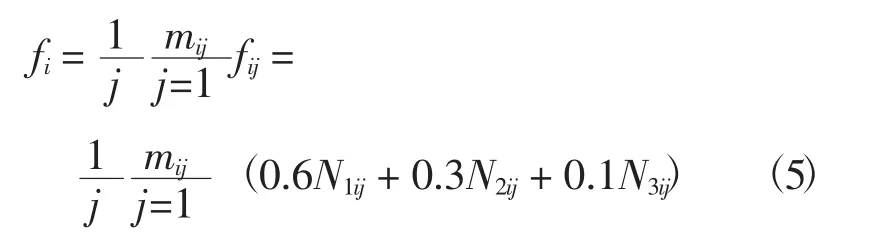

式中:mij是fi的引导指标fij的个数,i=1,2,…,6。

2.2.2 可通过性程度值E评测

海洋生物医药产业专利可产业化辨识模型的过程环节中,各子环节fi之间存在关联关系,同时子环节fi的构成要素之间也存在关联关系,并且属于非线性关系。本文采用乘积形式,则海洋生物医药产业专利可产业化辨识的可通过性程度值为E:

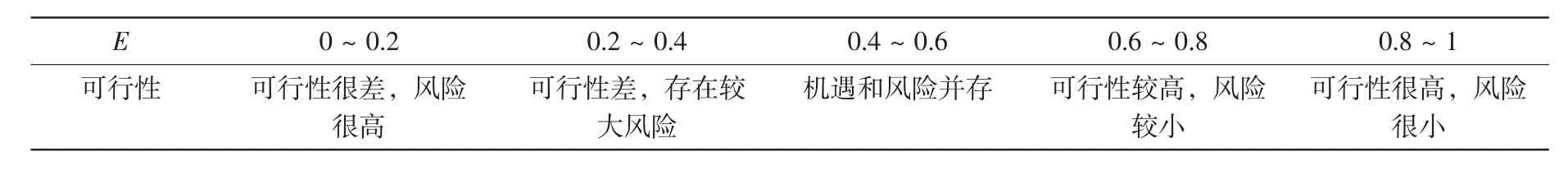

式中:E的取值越大,则专利产业化的可能性越大,反之越小。如果任一环节为不可能,即其取值为0,则E即为0,具体海洋生物医药产业专利可产业化的可行性参照表4。

表4 海洋生物医药产业专利可产业化的可行性Tab.4 The feasibility of industrialization of marine biopharmaceutical industry patents

3 基于蝉变模型的海洋生物医药产业专利可产业化辨识实证分析

3.1 数据来源

根据科学性和可行性原则,以我国海洋生物医药专利为研究对象,选取代表性指标数据:2000—2014年海洋药物领域的发明专利申请数量①《专利统计简报》里的海洋生物医药技术专利态势分析报告,源自中国华人民共和国知识产权局。、2003—2016年海洋生物医药产业增加值②2003—2016年《中国海洋经济统计公报》,源自中国海洋信息网。。数据来源于《中国海洋经济统计公报2003-2016》和《专利统计简报》,具体数值如下文图2、图3所示。

3.2 海洋生物医药产业专利可产业化辨识模型相关变量的测算

图2 全球及中国海洋药物专利申请年度分布Fig.2 The annual distribution of patent applications of global and Chinese marine drugs

基于构建的海洋生物医药产业专利可产业化辨识模型,充分考虑海洋生物医药产业专利实际情况与海洋生物医药产业的增加值,分析专利产业化辨识各环节过程中的任务条件,测算蝉变系数fi,得出专利产业化辨识的可通过性程度值E。

图3 2003—2016年中国海洋生物医药产业增加值及增长率Fig.3 Added value and growth rate of China's marine biopharmaceutical industry from 2003 to 2016

3.2.1 蝉变系数fi评测

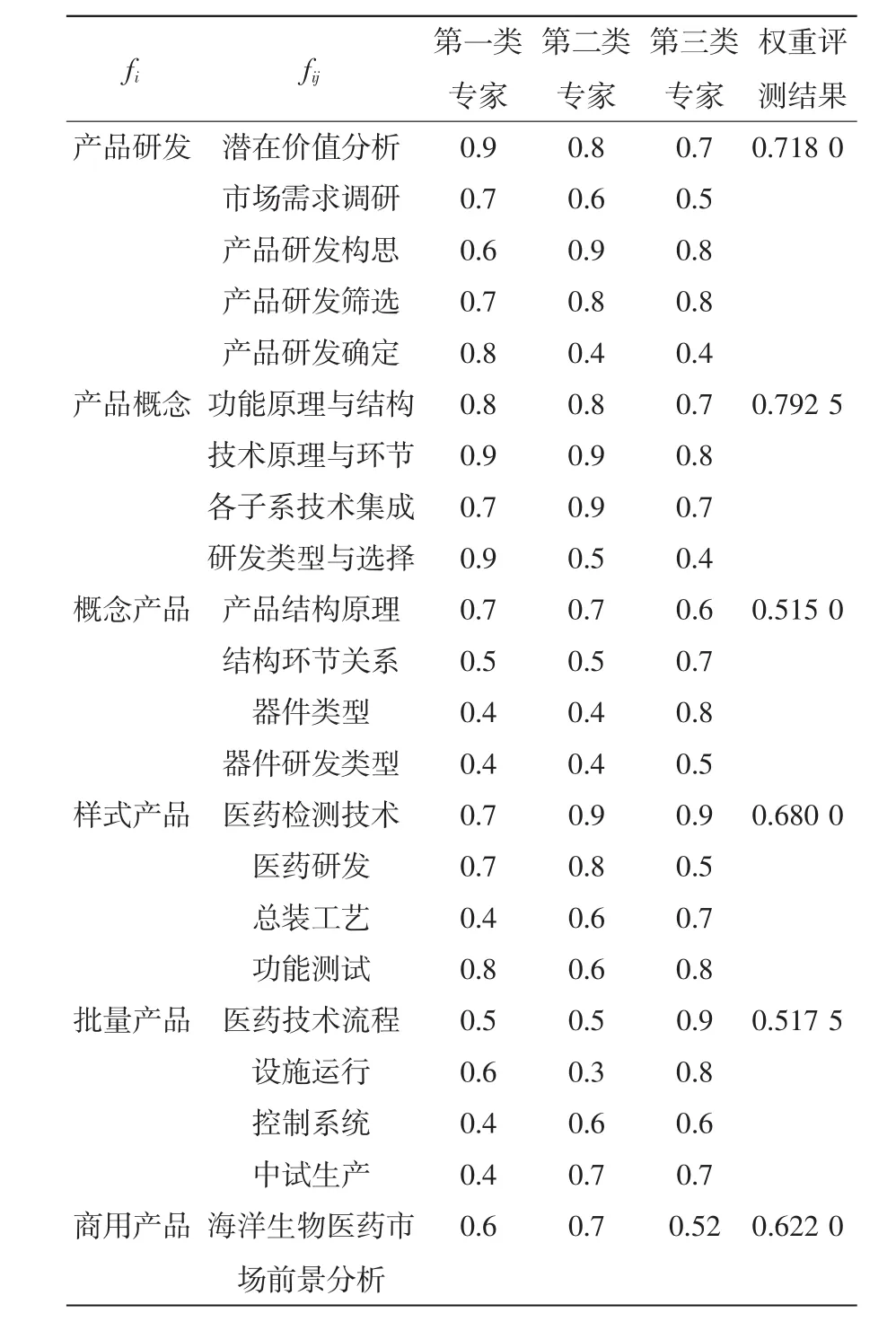

根据海洋生物医药产业专利产业化各环节的任务条件(表1)与专家辨识的思路性指标(表2),采取专家评测的方法,对海洋生物医药产业专利产业化6个过程环节中的fij进行评测,其中对辨识中的产品市场前景分析进行评估,本文采用企业市场的综合分析法,所采用的指标、分值如表5。

表5 海洋生物医药产品市场分析因素表Tab.5 The market analysis factor table of marine biomedical products

其中,蝉变系数f6为:

依照参与辨识的三类专家③参与辨识的三类专家分别为:中国海洋大学(中国海洋大学医药学院、中国海洋大学经济学院)从事海洋生物医药技术研发专家3名,海洋技术产业化领域专家3名,海洋产业研究专家3名。的重要性,按6∶3∶1的权重进行测算。如果各位专家对fij的赋值为N,则fij的辨识分值则为:

根据模型中蝉变系数fi评测公式,加上专家权重,则有蝉变系数fi的测算式为:

式中:mij是fi的引导指标fij的个数,i=1-6。具体评测分数如表6所示。

3.2.2 可通过性程度值E评测

根据专家权重评测结果,以及可通过性程度值公式,得到:

表6 海洋生物医药产业专利可产业化蝉变系数评测结果Tab.6 The Cicada change coefficient evaluation results of the patent industrialization of marine biopharmaceutical industry

参考表4可得,E=0.632 7处于区间0.6~0.8,故当前海洋生物医药专利可产业化的可行性较高,风险较小,但仍不能忽略风险的存在。

3.3 海洋生物医药产业专利可产业化辨识结果分析

结合前文评测,辨识结果得出当前我国海洋生物医药专利可产业化的可行性较高,其原因在于海洋生物医药技术领域存在巨大的研究空间,并且国家对其重视的力度较大。但不能忽略风险的存在,主要考虑到产学研结合不紧密,企业申请量较少及产业链纵向延伸困难等问题。

3.3.1 研究空间潜力巨大。

据海洋生物医药技术专利态势分析报告统计,2000—2014年④海洋生物医药技术专利态势分析报告统计中的数据仅到2014年,2015年、2016年数据尚未公布。,中国申请量占全国申请量比例逐年增加,海洋药物领域的发明专利申请共有18 345项(图2)。其中,向中国提交的专利申请4 707件⑤全球专利申请量以“项”为单位,同族专利申请合并统计,记为一“项”;而中国专利申请量以“件”为单位,如果同一专利申请有多次公开(例如授权公开),则分别单独统计件数。。地球的海洋生物有将近200多万种,而当前从海洋生物中开发出来的药品并不是很多,我国已发现药物海洋生物种类约1 000种,并已形成中成药约2 000种,批准上市的海洋药物已10种以上,海洋保健品类别较多,但相对于其他技术领域,在海洋药物领域的专利申请量仍较低,从侧面反映出我国海洋生物药物领域的研究空间潜力巨大,亟待研发利用。

3.3.2 政府支持力度加大

近年来,我国各沿海省市占据地理区位优势和海洋资源优势,并适应国家政策导向的变化,加大对海洋生物医药产业的投入力度,关注海洋生物制品基地以及生物研发中心建设,鼓励海洋生物医药技术专利申请并积极促进其技术产业化建设,以提高我国海洋生物医药产业专利可产业化的可行性。例如山东省、福建省、广东省都提出以高校为技术支撑,加快海洋生物医药高技术对海洋产业的改造和渗透,加强海洋生物医药、保健品研究开发产业基地、国家生物产业基地建设。

国家政策的大力支持促使海洋生物医药技术专利与海洋生物医药产业增加值同步增长。如图3所示,我国海洋生物医药产业于2004年、2007年增速较快,2010年后增速趋于平稳,平均增速为15.72%,产业增加值突破百亿。2016年增速有所下降,但与其它海洋产业相比,增长速率最大。此外,从2003—2014年,我国海洋生物医药技术专利数量总体上逐渐增多,由于专利申请的公开需要一定周期,专利申请的公开需要一定周期,2014年海洋生物医药技术专利申请数据不足,2015年、2016年数据尚未公布,所以存在被低估的情况。据统计,目前世界范围内已在海洋生物中发现的分子实体有22 000种,已在获美国FDA或欧洲EMEA批准上市的海洋药物有7种,即约3 140种分子实体会成功开发出1种药物,而制药工业的平均成功率是大约5 000~10 000种化合物开发出1种药物。海洋药物研发平均成功率约是制药工业研发平均成功率的1.7至3.3倍。

3.3.3 企业申请专利较少,产业化程度低

当前,我国海洋生物技术研究领域已从浅海海域扩展到深远海领域,但由于受到海洋开发、海洋勘测技术的限制,再加之海洋生物医药自身的缺陷,例如药物发现阶段技术水平要求较高、药物开发阶段时间投入较长、药物生产阶段企业对接困难等问题,使得产学研结合紧密性差,产业链较短。据统计,在热点领域海洋生物医药排名前十的专利申请人中,我国申请人大多为来自大学和研究机构的申请人,而我国企业申请较少。这说明国内对于热点领域海洋药物的研发仍以科研院校为主,而产学研结合不够紧密,产业化程度不高的问题。当前我国已申请的海洋生物药物专利数量世界排名第二,仅次于美国,但真正产业化的成药数量仍较少,关键问题在于科研成果转化。由于转化能力较弱,且中试平台缺乏,致使已研发出的海洋生物医药成果难以转化为医药商品,并进行批量生产。

3.3.4 产业链横纵向延伸困难,产业服务欠缺

海洋生物医药从研发到商品的每个环节,涉及到诸多学科,例如海洋生物学、医药学、经济学甚至微生物学等,属于学科交叉范围,是个系统的、复杂的庞大工程,并且样本采集范围较大,经费支出较大,与企业及市场需求联系较大,仅靠一个部门、院校、企业很难实现其技术专利可产业化。据对我国沿海九市(连云港、南通、舟山、宁波、莆田、厦门、广州、珠海、北海)⑥2016年7月17日—8月4日对我国沿海九市海洋与渔业局、国家海洋局海洋二所、国家海洋局海洋三所及地方企业、个人进行实地调研。进行实地调研的结果表明,医药企业多为中小型企业,且非专业化的海洋生物医药企业,难以负担海洋生物医药产业的专利可产业化整个过程,在人力、技术及资金方面都有所限制,且其它相关产业关联性较弱,产业横纵向延伸比较困难。例如,作为海洋生物医药产业发展较好的山东半岛蓝区,其海洋生物医药研究机构与当地医药企业联系比较密切,但仍存在产学研链条断裂、技术交流平台缺失等问题,在小试环节及中试环节严重制约了海洋生物医药开发项目的产业化进程,制约了专利成果的转化。由于我国海洋医药产业发展较晚,没有专门的管理及服务机构,易出现海洋生物医药产业规划较少、产业发展格局混乱等问题,辅助性产业链也仍处于空白阶段。

[1]Surinder Kaur,Gurpreet Singh Dhillon.Recent trends in biological extraction of chitin from marine shell wastes:a review[J].Critical Reviews in Biotechnology,2013(351):44-61.

[2]Matranga Valeria,Corsi Ilaria.Toxic effects of engineered nanoparticles in the marine environment:model organisms and molecular approaches[J].Marine Environmental Research,2012(76):32-40.

[3]付秀梅,汪帆.基于灰色系统理论的山东省海洋生物医药业发展分析[J].中国渔业经济,2013(6):145-151.

[4]顾劲松,于江,邹向阳,顾威,闫润虎.借鉴欧洲模式加快辽宁海洋生物医药研究与开发[J].中国科技论坛,2008(2):63-66,70.

[5]韩立民,周乐萍.青岛市海洋生物医药产业链发展研究[J].中国渔业经济,2013(5):109-116.

[6]王志文,茅克勤,段鹏琳.浙江省海洋生物医药产业发展对策研究[J].海洋开发与管理,2015(8):73-75.

[7]徐年军,严小军.海洋微生物的化学生态学研究进展[J].应用生态学报,2006(12):2436-2440.

[8]孙加韬.中国海洋战略性新兴产业发展对策探讨 [J].商业时代,2010(33):115-116,125.

[9]付秀梅,陈倩雯,王东亚,等.我国海洋生物医药研究成果产业化国际合作机制研究[J].太平洋学报,2015(12):93-102.

[10]郑莉,蔡大浩.海洋生物医药业发展趋势研究[J].中国科技论坛,2016(1):69-76.

[11]黄盛,周俊禹.我国海洋生物医药产业集聚发展的对策研究[J].经济纵横,2015(7):44-47.

[12]Mallick Anusaya,Chandra Santra Subhas,Samal Alok Chandra.An Overview on Indian Patents on Biotechnology[J].Recent patents on biotechnology,2015,9(3):198-213.

[13]张慧,王雷.论高校专利技术转移及产业化[J].研究与发展管理,2007(1):125-128.

[14]朱月仙,张娴,李姝影,等.国内外专利产业化潜力评价指标研究[J].图书情报工作,2015(1):127-133.

[15]彭海媛.基于物元分析的专利技术产业化项目支出绩效评价研究[J].情报杂志,2016(6):115-120+194.

[16]张勇,盛晨,董会停.专利可产业化能力分析——以浙江为例[J].科技进步与对策,2015(7):58-63.

[17]关永宏.论专利产业化与专利产业化基地建设 [J].黑龙江社会科学,2009(1):77-80.

[18]许琦,顾新建.基于马尔可夫链的专利产业化概率模型:专利引证的视角[J].科研管理,2015(6):10-19.

[19]王玉民,刘海波,马维野,李黎明,彭茂祥,雷筱云.专利可产业化辩识的蝉变模型[J].中国软科学,2011(7):145-154,192.