海绵技术在建筑与小区中的应用

阙 平

(福州市规划勘测设计研究总院 福建福州 350108)

海绵技术在建筑与小区中的应用

阙 平

(福州市规划勘测设计研究总院 福建福州 350108)

城市进程迅猛发展的同时,带来了严重的水资源污染、内涝等问题;通过“自然积存、自然渗透、自然净化”等具体技术措施,才能解决城市化进程的问题;小区建设应用海绵技术是建设海绵城市的重要组成部分,唯有在小区中广泛应用海绵技术,才能建设一个美好的家园。在小区与建筑的海绵建设中应遵循因地制宜的原则,充分考虑雨水的收集、利用和排放;同时,还需考虑与景观相协调与居民使用感受相衔接,方可打造生态宜居社区。

城市小区与建筑;海绵城市;地面径流;水环境

0 引言

自中国进入现代化建设以来,城市化进程迅猛发展。近年来,一方面是看上去貌似“建筑森林”一般的大规模城市建成区;另一方面又是屡屡创新扩大的城市内涝淹没区。表面光鲜的背后,是城市化进程的后遗症——城市地表径流问题。

多年来,城市建设蓬勃发展,但由于建设中大量土地硬化铺装,使原有水系被围、填用于基建,河道驳岸硬化,污水、垃圾直排水系。这些普遍现象导致水的自然循环规律被干扰,径流发生变化,水生系统被割裂,生物多样性减少。由于地面径流大幅度增加,因此很多城市一下大雨就发生严重内涝,导致40%的城市河道黑臭脏,多数城市严重缺乏安全水源。上述问题,可由建设“自然积存,自然渗透、自然净化”的海绵城市来解决。城市小区与建筑物作为城市组成的重要部分,其海绵化处理同样要遵循上述的基本原则。

1 海绵城市建设三要素

“自然积存”指的是削峰调蓄,控制径流;充分利用自然地形地貌,滞蓄雨水径流。

“自然渗透”是要恢复生态、自然循环,需充分利用下垫面自然条件,提高雨水滞渗。

“自然净化”是指减少污染、改善水质,充分利用天然植被、土壤和微生物,净化水质。

通过上述措施,可有效控制小区内的年径流总量,福州市年径流总量控制在70%~85%之间。

2 海绵技术的三重关系

大到一个城市,小到一个小区、一幢建筑,在海绵技术上要重点处理好以下3个关系:

一是水质和水量的关系,有质无量,不够用;有量无质,不能用。

二是景观和功能的关系,有景观无功能是花架子;有功能无景观更不能满足群众的需求。

三是分布与集中的关系,化整为零,源头减排;集零为整,末端统一处理。

3 福州市海绵城市建设目标

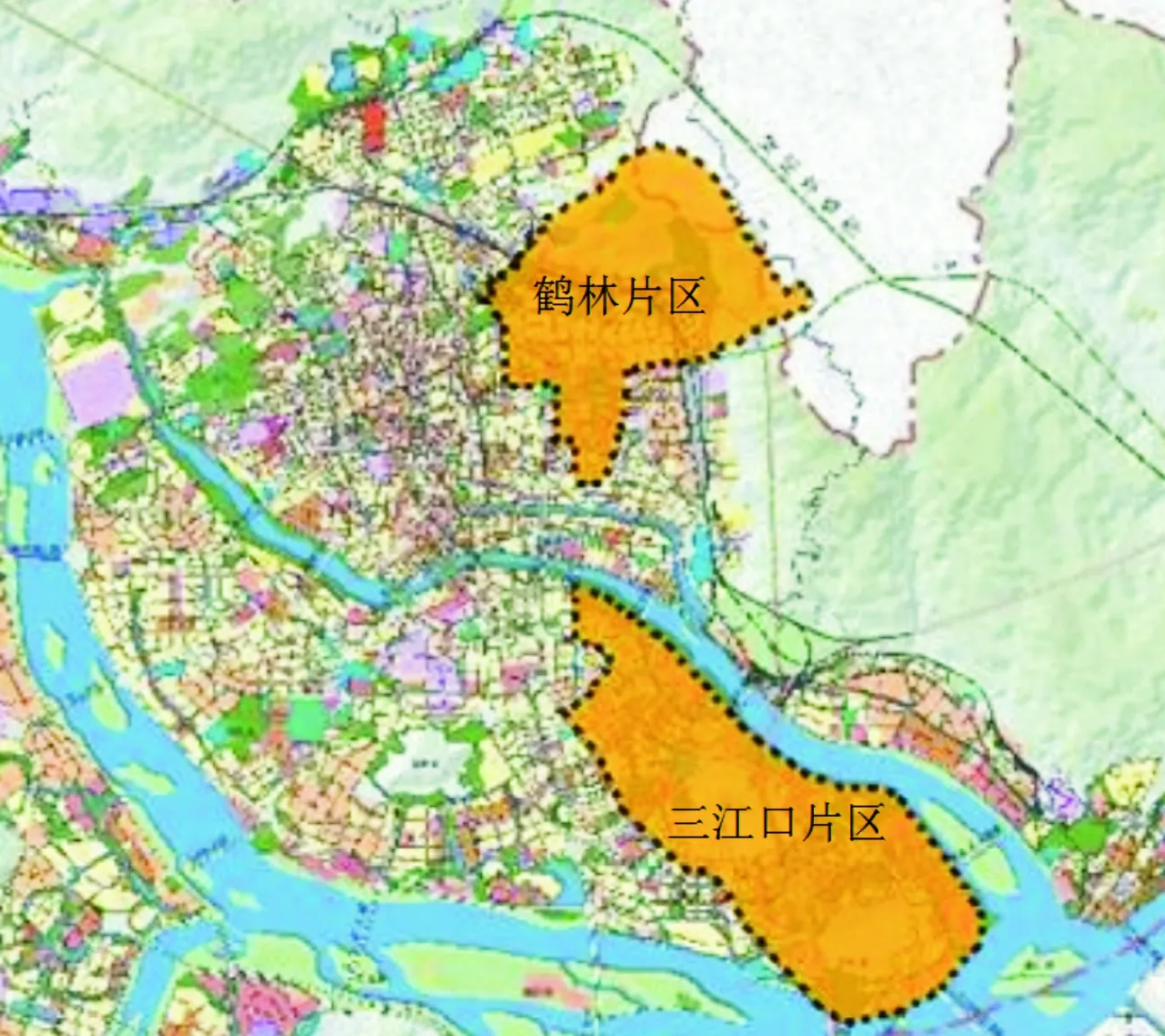

按照目标:2018年城市建成区15%以上的面积达到径流控制率75%要求;到2020年建成区20%以上面积达到径流控制率75%要求;到2030年城市建成区80%以上面积达到径流控制率75%要求。目前,选取了鹤林片区和三江口片区为福州海绵城市建设试点片区,总面积为56.95km2,如图1所示。除去片区内3座山体(金鸡山、城门山及清凉山),总建设面积为36.9km2。

图1 鹤林新城及三江口片区

建筑与小区项目包括新建、改扩建项目,由于改扩建项目受场地等客观因素制约,因此在海绵城市建设过程中需与新建项目区别开。福州市目前新建项目年径流总量控制率控制在75%以上,改扩建建筑与小区项目控制在70%。

建筑与小区的海绵建设包括场地建设、建筑建设、小区道路建设、小区绿地建设,建设时应充分考虑与景观相协调,在有效控制雨水径流量的前提下提升景观品质,打造生态宜居城市。

4 建筑与小区海绵建设遵循的思路

4.1 场地海绵建设应因地制宜

保护并合理利用场地内原有的湿地、坑塘、沟渠等;优化不透水硬化面与绿地空间布局,建筑、广场、道路宜布局可消纳径流雨水的绿地,如图2所示;建筑、道路、绿地的建设应利于径流汇入海绵设施。

图2 康斯伯格生态城——小区雨水花园

4.2 建筑的海绵措施建设应充分考虑雨水的控制和利用

屋顶坡度较小的建筑宜采用绿色屋顶,未设置绿色屋顶的建筑应采取措施将屋面雨水进行收集消纳。

4.3 区内道路

小区道路海绵建设应考虑道路横坡坡向、道路路面与后排绿地的竖向关系,建成后应便于径流雨水汇入绿地内的海绵设施。

4.4 绿地

小区内绿地可设置消纳屋面、路面、广场及停车场径流雨水的海绵措施,并通过溢流系统与城市雨水管网系统和超标雨水径流系统有效衔接。

4.5 低影响设施

当上述措施不能满足设定的低影响开发指标时,应设置低影响设施,即按照所需蓄水容积或污染控制要求合理建设蓄水池、雨水花园、雨水桶及污染处理设施。

5 雨水排放

建筑与小区内的海绵建设,最关键的环节是雨水的组织排放。

首先是落在屋面的雨水,经过初期弃流,可进入高位花坛和雨水桶,并溢流进入下沉式绿地,雨水桶中的雨水宜作为小区绿化用水。

其次,降落在道路、广场等其他硬化地面的雨水,应利用可渗透铺装、下沉式绿地、渗透管道、雨水花园等设施对径流进行净化、消纳。超标雨水可就近排入雨水管网,在雨水口可设置截污挂篮、旋流沉砂等设施截留污染物。

再次,经处理后的雨水一部分可以下渗或排入雨水管网,间接进行利用;另一部分可进入雨水池和景观水体进行调蓄、储存,经过处理后用于绿化灌溉、景观水体补水和道路浇洒等。

6 建筑与小区海绵建设中的具体措施

前人在传统历史街区和建筑院落内大多设有池塘、天井、渗水暗渠、大水缸等雨水自渗、排放和储存系统,可将多余的雨水收集汇流,再通过地下排水系统排入附近河道,保证大雨不出现积水和内涝,如图3所示。今天,更应该理性地全面梳理前人经验防水排涝,以保证实施的全面性。

图3 庭院内池塘

6.1 采用因地制宜的原则

综合考虑功能性、景观性、安全性,采取保障公共安全的保护措施。

6.2 透水铺装

小区内的路面、停车场、步行道及自行车道、休闲广场、室外庭院采用渗透铺装,新建区透水铺装率不小于50%,改建区透水铺装率不宜小于40%。

6.3 道路设计

区内道路最大纵坡为8%,最小纵坡0.3%。对于下沉式绿地段道路、竖向应高出绿地不小于50mm。

6.4 植草沟

区内道路两侧及广场采用植被浅沟、渗透沟槽等地表排水形式输送、消纳、滞留雨水径流,减少小区内雨水管使用。植草沟断面形式采用抛物线型或梯形,植草沟顶宽不宜过大,深宜为50mm~250mm,最大边坡宜为3∶1,纵向坡度不应大于4%。

6.5 建筑屋面

新建建筑屋顶坡度小于15°时可采用屋顶绿化,且屋顶绿化面积占比不宜小于30%。设置雨水收集系统,植被灌溉建议采用滴灌、喷灌或渗灌等方式。

6.6 雨水管

屋面雨水采取雨落管断接或设置集水井等方式将屋面雨水断接并引入周边绿地内小型、分散的低影响开发设施,或通过植草沟、雨水管渠将雨水引入场地内的集中调蓄设施。雨水回用于生活杂用水、绿地浇洒、道路冲洗和景观水体补给等,如图4所示。

图4 雨水管植被灌溉

6.7 下凹绿地

小区内绿地采用可用于滞留雨水的下沉式绿地,下沉式绿地应低于周边铺砌地面或道路,下沉深度宜为100mm~200mm。周边雨水宜分散进入,当集中进入时应在入口外设置缓冲;当采用绿地入渗时可设入渗池、入渗井等入渗设施增加入渗能力;下沉式绿地内一般应设置溢流口(如雨水口),保证暴雨时径流的溢流排放,溢流口顶部与绿地高差不宜超过50mm。

6.8 雨水调蓄

根据小区内现场条件设置雨水调蓄设施,包括:雨水桶、雨水调蓄池,雨水调蓄模块,具有调蓄空间的景观水体、洼地,不包括低于周边地坪50mm及以内的下沉式绿地。雨水调蓄池可采用室外埋地式塑料模块蓄水池、硅砂砌块水池、混凝土水池等,同时应考虑荷载影响,内部水应有良好流动性。有设置景观水体的小区,应兼具雨水调蓄功能,水体应低于周边道路及广场,同时配备将汇水区内雨水引入水体的设施。景观水体的规模根据降水规律、水面蒸发量、径流控制率、雨水回用量等,通过全年水量平衡分析确定。

图5 下沉式绿地

6.9 污染物处理

对有污染的建筑,绿地中不宜设雨水入渗系统,宜设置雨水截流设施,防止污染水体对土壤和地下水造成污染。

6.10 地下室

新建项目有地下室时,考虑雨水花园、蓄水池、下沉式绿地等设施的水向更深处土壤渗透的要求。

通过以上具体措施,完整体现了雨水的“渗、滞、蓄、净、用、排”海绵城市建设六字方针[1]。

7 海绵城市与绿色建筑关系

海绵城市的建设理念与绿色建筑是紧密联系的,是融为一体的。在具体的绿色建筑实践中,应体现在结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和植被,采取表层土利用等生态补偿措施;合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制;充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施;合理使用非传统水源等。归纳而言,绿色建筑评价标准中,在统筹规划、生态条件、雨水利用等方面综合体现了海绵建设的理念。同时,在节地与室外环境利用、节水与水资源利用的选项中,强调了海绵城市策略的重要性和高占比。

8 结语

建筑与小区作为城市占地最多的功能区域,是海绵建设源头控制的重点,新建小区与建筑在进行海绵城市建设时应充分考虑与景观相协调、与居民使用和感受相衔接,打造生态宜居社区。在改造建筑与小区内,应充分利用文化资源,区别对待;采用有机更新模式,促进海绵城市建设的建筑风貌协调;在不破坏原有历史文化遗产基础上,逐步完善海绵城市建设相关措施,增强社区活力。

[1] 章林伟.海绵城市建设典型案例[M].北京:中国建筑工业出版社,2017.

Application of sponge technology in architecture and community

QUEPing

(Fuzhou Planning Surveying & Design Research Institute, Fuzhou 350108)

The rapid development of urban process has brought serious water pollution, waterlogging and other problems Only through " natural accumulation, natural seepage, natural purification" and other specific technical measures to solve the above problems of urbanization process; The application of sponge technology is an important part of building sponge city. only in the community, sponge technology is widely used in order to build a good home. The principle of suiting measures to local conditions should be followed in the construction of the sponge in the area and buildings, and the collection, utilization and discharge of rainwater should be taken into account At the same time, the ecological livable community can be built only by considering the connection with the landscape and the residents' use feeling.

Urban district and building; Sponge city; Surface runoff; Water environment

阙平(1972.11- ),男,高级工程师。

E-mail:sj8s@sina.com

2017-04-14

TU984

A

1004-6135(2017)06-0006-04