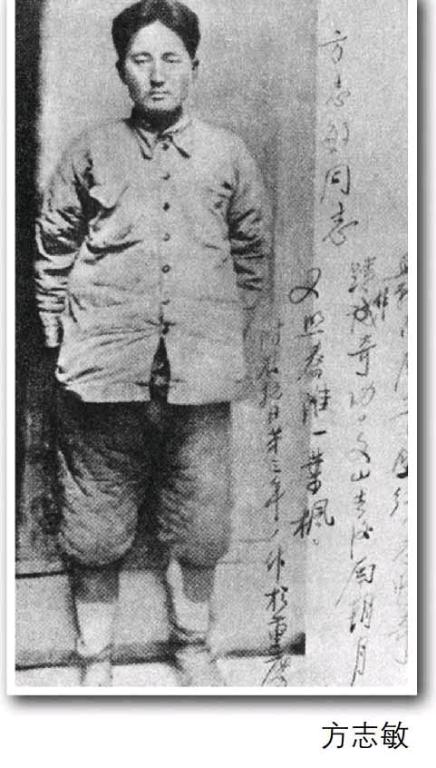

方志敏与“方志敏式根据地”

何立波

创造性地开创“方志敏式”根据地模式

“朱德毛泽东式”“方志敏式”“李文林式”这三种革命根据地模式,是毛泽东在1930年1月给林彪的信中提出来的。“方志敏式”是以弋阳、横峰两县边界的磨盘山为中心,在没有正规军队帮助的情况下,先依靠农民革命武装发动起义,然后再创建正式红军来巩固根据地。其发展主要是靠组织地方的武装起义,采取武装斗争与白区工作相结合的方法,推动根据地波浪式地向前发展,建立的根据地比较巩固。

大革命失败后,方志敏离开南昌转到吉安等地秘密活动。1927年8月中旬,他从吉安回到弋阳,会同邵式平、黄道等在弋阳、横峰一带发动农民武装起义。通过大力争取把拥有100支枪、由共产党员胡烈任团长的警卫团带到弋阳,但因团内特务的破坏而未成功。11月25日,他在弋阳九区窖头村主持召开了弋阳、横峰、贵溪、铅山、上饶5县党员会议。会议成立了暴动领导机关5县党委会,选举方志敏为书记,决定了武装起义的组织形式——农民革命团。会后他潜赴横峰、楼底、兰家、姚家垄一带活动,联络原来农民协会的积极分子,以村为单位串联赤贫农民,组织农民革命团把广大农民按军事编制组织起来。不久,弋阳北乡地区和横峰的大部分地区都建立了革命團。他后来回忆说: “横峰像一个革命的火药箱,我毫不讳言,我是燃线人,我走进横峰,把这个火药箱的线点燃着,火药爆炸了——革命的暴动很快就爆发起来了。”暴动失败后他根据当时的情况,改变斗争策略,改进战斗组织形式,即以脱产的农民革命团为主力,以干部武装工作队为各地的骨干,以不脱产的农民和广大群众为基础,在党的统一领导下开展游击战争。从暴动进攻到有组织地退却,从集中大量农军到组织小规模的游击队,这是一个适时、正确的转变。

1928年5月,敌人组织广信七县反动武装对磨盘山疯狂“围剿”。形势十分严峻,党内思想也比较混乱。为统一党内思想,明确斗争方针,方志敏于6月25日在方胜峰及时召开弋、横两县党团干部会议,明确提出“坚持在根据地打游击,与群众共存亡”的方针。他从各农民团中集中步枪20余支,挑选暴动积极分子20余人,成立了“土地革命军”,即工农革命军第二军第二师第十四团第一营第一连,同年7月改编为工农红军第二军第二师第十四团。1929年4月,红十四团扩编为江西红军独立第一团。1930年7月,他根据中央军委要求在此基础上组建了中国工农红军第十军3000余人。红十军先后4次粉碎了敌局部“围剿”,二进赣北和闽北。该军原大多是土生土长的贫苦农民,在二次攻打景德镇前后约有3000名工人投身红军。

在根据地发展过程中,方志敏提出了用发展扩大革命根据地的办法来巩固原来革命根据地的思想。他把游击斗争与白区工作结合起来,先派得力干部到选定的白区秘密建立党的组织,领导群众进行抗日和抗债等日常斗争,积极创造武装起义的条件。待起义条件成熟后,再派红军去帮助,里应外合,建立苏维埃政权。1929年上半年贵溪、上饶局地相继爆发起义,建立了苏维埃政权,逐步将革命根据地扩大到江西东北部和福建北部、浙江西部。2月底正式成立信江特委,方志敏任代理书记。6月,根据地进一步巩固和发展。

鉴于敌情变化,他抓住机遇及时指导红军转为攻势作战,在苏区边沿乃至外线打击地方反动武装靖卫团和敌小股正规军,以发展红军和扩大苏区。为统一指挥,1928年10月1日,信江苏维埃政府成立,方志敏任主席。至1930年5月,又有上饶、万年、乐平、余江等县成立了苏维埃政府,使以弋阳九区为中心的赣东北苏区发展到纵横各约100公里成为一个相对独立的战略区。由于各项正确政策的制定和实施,革命根据地的建设以一种朝气蓬勃的新面貌,从人力财力物力上有力地支持了游击战争。闽浙赣苏区军民粉碎敌人第四次“围剿”后,于1933年3月,方志敏在葛源主持召开闽浙赣省第二次工农兵代表大会并继任省苏维埃政府主席。会后,赣东北苏区政权建设日臻完善,红军和地方武装建设有了新发展,经济建设突飞猛进。1933年农业生产比1932年增长20%,超过中央苏区增速,有力地支援了革命战争。1933年春,赣东北苏区与中央苏区联成一片。方志敏带出来的红十军奉临时中央命令赴中央苏区参加第四次反“围剿”斗争时,给中央带来2000两黄金、100余万元银元和40余箱药品。周恩来、朱德称赞说:“方志敏同志不简单,你们为中央解决了大问题啊。”在10个月后召开的第二次全国工农代表大会上,毛泽东再次表扬了赣东北的同志,说他们和兴国的同志们一样,“也有很好的创造,他们同样是模范工作者”。红军时期,方志敏和邵式平开创的赣东北根据地,与朱德、毛泽东开创的瑞金根据地并肩作战,屡次打败国民党的“围剿”,“方邵”一度与“朱毛”并称。1935年12月共产国际把方志敏与朱德、毛泽东并列称为“中华苏维埃和中国红军的领导者”。

苦心经营红十军

方志敏十分重视武装力量的建设和发展,始终坚持、特别强调党对军队的绝对领导。在1927年11月召开的县党员会议上就决定将起义指挥部置于党的5县工作委员会领导之下,后又在红军中建立了政治机关,团以上有政治处与政治部,连、营有政治干事;选拔在群众和士兵中有威信的共产党员担任政工工作,保证了一切军事行动都在党领导下进行。他在起义初就规定农民武装遵守的公约:“绝对保守秘密,不得走漏消息。”“大家齐心努力,听从上级指挥”。之后又为红军和游击队提出“打土豪归公”“缴枪有赏”“说话和气”等口号。要求“对于军纪,特别是作战的军纪,不论何人,都是严格执行,不稍宽贷。”同时,他集中开展整军运动。经过整训部队完善了政治工作制度、民主管理制度,建立健全了士兵委员会组织,废除打骂的军阀作风,密切了官兵关系和军民关系,使独立团变成军纪严明的精锐部队,每月都打下好些胜仗,消灭了许多靖卫团,也打败了好些白军队伍。红军每月所缴的枪比一个普通兵工厂造出的枪还多。各县游击队和补充营也经过整训都日有进步。

1932年9月,方志敏奉命援闽作战。22天中灭敌4个团,诱使调动敌人几个师,打乱了敌人整个部署。他在庆祝大会总结经验说:“声东击西,避实打虚,一时打不赢的不硬打,打得赢的扑上去就消灭它,这就是二进闽北的经验。同志们,不要小看自己的经验,总结起来,再一仗一仗打赢它,敌人的第四次‘围剿,就一定能够粉碎!”会后,红十军即分路牵着敌六、七师兜圈子,敌损兵折将,毫无办法。战场上取得主动,根据地也随之扩大,新打出余干苏区,还开辟了皖浙赣边界的(开)化、婺(源)、德(兴)苏区。到1932年12月,中央苏维埃便决定将赣东北省改为闽浙赣省,方志敏任省苏维埃政府主席。红十军继续避开正面强敌东向浙江,北出皖南巩固发展皖浙赣边界苏区,寻机配合中央红军彻底粉碎敌第四次“围剿”。

恰在这时,突然接到中央军委将红十军调往中央苏区的电令。红十军由邵式军、周建屛、方治纯(方志敏堂弟)率领开往中央苏区参加第四次反“围剿”。方志敏内心十分不平静。红十军是他和战友们历尽千辛万苦创建起来,经过多年浴血奋战才达到如今的规模。眼下一走,第四次反“围剿”正需用兵,闽浙赣失去主力军支持怎能战胜强敌?直到两月后他才得知毛泽东根本不知此事。毛泽东问邵式平和方志纯:“你们为什么把部队带到这里来?”方志纯答:“是中央调我们来的呀。”他们当时不知道,党的“左”倾路线领导人已经排挤了毛泽东对党和军队的领导。毛泽东说:“红十军不应当调到中央苏区来,应该加强你们赣东北根据地。你们那里搞得好,以武夷山为中心,发展武装力量,可以直捣杭州、威胁南京。”方志纯问:“那么我们还是把队伍带回去吧?”毛泽东严肃地说:“不行,要服从中央的命令。”

红十军调走了,方志敏着手组建新红十军以应付闽浙赣省面临的困难局面。以赤色警卫师1500余人为基础集中各县独立团、营的部分人和枪,抽调省、县两级的90多名巡视员任连、排长,编成二十八师、二十九师和三十师组建而成。又开展“扩红”一下扩军3000多人,给新十军和县独立团补充了兵员。此时,到达中央苏区的红十军已改编为红十一军,首先攻克余溪、光泽,灭敌周志群部一个团,与中央红军协同作战牵制敌3个师。方志敏趁机在弋阳、贵溪地区,对新调防来的敌人发动突然袭击,随之主动跳到浙西再次攻克开化并大力开展群众工作,扩大了开化婺源德兴苏区。2月底,红十一军与中央红军协同作战开辟了闽浙赣苏区的信(江)抚(河)分区。他乘势率部从婺德突返周坊,会同贵溪独立营、游击队灭敌第四师和二十一师各一部,从而粉碎敌第四次“围剿”。

方志敏很善于从实践中总结经验。在1930年6月就总结出信江红军的战略战术:“一、设伏要道,截击匪军;二、诱敌出来,设伏截击;三、围魏救赵;四、避实击虚;五、黑夜扰乱敌营;六、截断匪军交通及粮食;七、有时分散,有时集中。”后又总结出有自己特点的53个字的一套游击战战术“出敌不意,攻敌不备,声东击西,避实击虚,集中实力,争取主动,打不打操之于我手,扎口子,打埋伏,打小伏,吃补药,吃得下就吃,吃不下就跑。”l2月毛泽东提出的反“围剿”战略指导思想是:“敌进我退,敌疲我扰,敌疲我打,敌退我进,游击战里操胜算;大步进退,诱敌深入,集中兵力,各个击破,运动战里歼敌人。”有次毛泽东和方志纯说:“你们这些战略战术都很好。我们也有几句话,和你们讲的差不多。”

方志敏还创造性地推广了地雷战。地雷是闽浙赣山区人民用来对付深山野兽的。1928年,闽北农民武装开始用地雷来对付进犯的敌人。地雷战的威力引起方志敏重视,他在总结经验的基础上采取大力培训骨干、省县区乡多级苏维埃政府成立地雷部、创办地雷厂、充分发动群众开展地雷战等措施大力推广地雷战。苏区群众武装在1932年内仅埋设地雷就毙敌3000多人。1933年5月,中央蘇区赴闽浙赣参观后对地雷战给予高度评价,向全国苏区作宣传介绍。1934年5月,中央在给各地苏维埃的指示信中号召“利用赣东北苏区经验,充分使挨丝炮并各种方式的地雷,以轰炸进攻的白军”。此后,起源于闽浙赣的地雷战在全国苏区推广运用并在抗战中充分普及。

创办信江军政学校

1929年10月方志敏起草的中共信江特委给中共江西省委的报告中郑重提出:“一、我们感觉军事政治工作人才的缺乏,决定开办信江军事政治学校;二、学校名称为中国工农红军信江军事政治学校,学校由信江工农兵代表会议(即苏维埃政府)创办;三、学校由各县苏区选送140多名学员,组成一个学兵大队,下设二个中队、6个支队、18个小队;四、训练课目为军事训练和政治训练;五、学校组织:校长一人,大队长一人,政治部主任一人,军事教官三人,政治教官若干人;六、入伍期一个月,训练期为二个月,共三个月结业。七、本月23日考试、25日开学。”经批准随即在弋阳九区芳家墩村吴家祠堂成立。这是红军队伍中挂牌最早的军事学校。方志敏亲题校训“造就红军铁军骨干,争取革命战争胜利”。学员经各地党组织推荐,文化考试、身体检查合格方能入选。第一期招了180余人,都是农民暴动中的积极分子,苏维埃政府的基层干部、红军中的班长、优秀战士。学期6个月。10月26日举行隆重的开学典礼,他赴会讲话:“同志们,我们这所学校不是普通的学校,是一所种子学校、学兵大队培养造就红军干部的熔炉,你们这批学员先用3个月接受严格的军事训练,再用3个月到基层连队实习,经过战火考验后将成为我们红军优秀的指挥员、战斗员。”开学头堂课,由中共信江特委常委兼宣传部长黄道讲授党、红军、群众的关系。

方志敏非常关心军校的教学工作,经常到军校了解教学情况提出改正教学工作意见,并讲授红军建军宗旨和建军方向,特别强调红军是中共领导下的为工农大众谋利益的武装集团,因而绝不允许有军阀习气、打骂士兵和雇用思想。

1931年春,赣东北苏区主力部队红十军已发展8000余人,地方部队也有1万多人,苏维埃区域纵横500多平方公里,达30多个县。为了适应战争的需要,为部队培养更多的基层干部,根据中央的指示,信江军政学校从弋阳芳家墩迁往赣东北苏区省会首府横峰葛源村。同年秋,为纪念农民运动领袖彭湃和工人运动领袖杨殷两位烈士,信江军政学校改名为彭杨军政学校,邵式平任校长,方志敏兼任政委,学员达500余人,教职员工有20多人。

1933年春,赣东北苏区与中央苏区联成一片。根据中革军委的命令,彭杨军政学校改名为中国工农红军学校第五分校。1934年10月,中央苏区第五次反“围剿”失利后,赣东北根据地红军与中央红七军团合并为红十军团,由方志敏率队北上抗日,军校结束。赣东北苏区的红军军政学校从创办到结束历时5年办了8期,为红军培养了长征途中指挥“飞夺泸定桥”“奇袭腊子口”的红四团团长黄开湘,共和国开国战将吴克华、谢锐、汪东兴、陈仁洪、方震等优秀军政干部。

北上抗日,方志敏为党奉献了生命

中共六届四中全会后,王明“左”倾冒险主义把持了中央的领导权。1931年4月,曾洪易以中央代表的头衔到达赣东北后,竭力推行王明“左”倾冒险主义,排挤方志敏、邵式平、黄道等同志,使赣东北、闽北革命根据地遭受了不可估量的惨重损失。1933年11月20日,赣东北省第三次工农兵代表大会在葛源召开。在这次会议上,干部群众都表示了对执行“左”倾错误路线的赣东北省委书记曾洪易的不满,要求方志敏出来主持工作。1933年12月,中央调电令曾洪易出席在瑞金召开的中共六届五中全会,任命方志敏为赣东北省委书记。曾洪易离开后,在方志敏领导下,赣东北苏区工作上有了些转变。但在中共六届五中全会的决定传到闽浙皖赣后,闽浙赣苏区在军事上重新回到“红色堡垒反对白色堡垒”“不失苏区一寸土地”的道路上来。敌人的堡垒进攻更加发展,红色堡垒抵不住白色堡垒,部队遭受损失,苏区日益缩小,形势愈趋严重。

第五次反“围剿”斗争之中,新红十军忽东忽西,一下突进皖南。然而,临时中央却批评方志敏向皖南发展是“分散保卫苏区力量的错误行动”,是“分散主义”;摆地雷阵,是“单纯的防御”,是军事上的“右倾保守主义”等。他们要“以赤色堡垒反对白色堡垒”,“不失苏区一寸土地”的硬拼死打,结果却没有能够赢得第五次反“围剿”的胜利,敌人终于迫近闽浙赣苏维埃省會葛源。

1934年,中央红军第五次“反围剿”失利,中央红军主力撤离根据地。为调动和牵制敌人,减轻国民党对中央根据地的压力,党中央和中革军委决定组织两支部队分别北上和西进。1934年7月,红七军团改编为北上抗日先遣队,从瑞金出发,经闽北到闽浙赣苏区。1934年10月初,方志敏接到中央军委电令,要他重组北上抗日先遣队,向皖南出击,开辟新区,北上抗日。

1934年11月,红七军团与红十军会合,组成红十军团,方志敏任军政委员会主席,同时,兼任省苏维埃主席和军区司令员,曾洪易任省委书记兼军区政委,粟裕任军区参谋长。12月,方志敏率红十军团进入皖南,在汤口会师之前,两路进军顺利。

在红十军团撤离前,方志敏对皖南新区的革命斗争又作了具体安排,改组了中共皖南特委,撤销工作不力的特委书记李杰三,派第十九师政委聂洪钧担任皖南特委书记,坚持皖南的革命斗争。方志敏还决定留下红军团侦察营和柯村暴动时从赣东北来的游击大队约五六百人组成皖南红军独立团,在皖南开展游击战争。

由于敌众我寡,红十军团不但难以牵动“围剿”中央苏区的敌人,反而以孤军深入敌后,陷入困境。1935年l月,在怀玉山突围战中,方志敏亲自率领先头部队突围回到了赣东北地区安全地带,但他却坚持要留下来与大部队汇合。敌人调集重兵分成多路围追堵击。终因寡不敌众,陷入敌人重重包围之中。1935年1月29日,方志敏不幸被捕。1935年8月6日,年仅36岁的方志敏在南昌英勇就义。方志敏率领的中国工农红军北上抗日先遣队将士浴血奋战,涌现出许多可歌可泣的英雄事迹,他们的伟大壮举永载史册。

(责编 兴柱)

——弋阳腔传统曲牌抢救性录音