中产阶层如何“反脆弱”?

曾于里

在时下的舆论场,“中产阶层”是最热门的话题之一了。有从事微信公众号数据分析工作的朋友告诉我,公号里的文章只要标题有“中产阶层”四个字,阅读量往往要高上不少。而如果我们认真观察舆论中某些热点话题,无论是早前深圳某企业离职员工的文章《我那么努力有两套房却不得不离职,到底哪里出了问题》,还是最近的《月薪3万的白领与清洁工,谁是真正的中产?》以及伍继红事件,它们之所以能够引起广泛讨论,一个不容忽视的原因是写作者在进行议程设置时,纷纷将这些话题引向了中产阶层风险和脆弱的讨论。而正是在这一点上,它拨动了中产阶层内心中不安全感的那根弦。

因此,与其纠结于每一个具体话题,我们不妨进一步思考这些话题背后共同的症结:中产阶层为何如此脆弱?该拿什么来抵挡不安全感的侵袭?

中产阶层:一个物质意义上的概念

首先,谁是中产阶层?

这在舆论中虽然是一个语焉不详的概念,但在整体上偏差并不会太大。首先,中产阶层与收入有关。在官方媒体的报道中,它们更倾向于用“中间阶层”“中等收入群体”一词来描述中产阶层。人民日报微信在一篇文章中指出,中等收入阶层,是一个地域在一定时期内收入水平处于中等区间范围内的所有人员的集体,如果以收入界定,“中间阶层的年收入在15万元以上”。而央视新闻微信上的一篇文章,则引用中国劳动学会副会长苏海南《我国中等收入群体调查》的说法,指出了中等收入群体的几个特征,比如他们生活较富裕且收入水平、生活水平较稳定;职业处于社会中等及其附近职业的社会群体;应初步拥有大体相近的价值观及行为规范,等等。

而在坊间关于中产阶层的讨论中,人们更多地将中产阶层指认为一种生活范式和消费方式。“在一个阳光明媚的假日开着自备车,载着家人外出游玩。”胡润认为这是上海人心目中理想的生活范式,其实它也符合许多人关于中产阶层生活范式的想象。至于消费方式上,在媒体和文化产品的描述中,中产阶层的图像也越来越清晰:在宜家买北欧风格的家具,品星巴克咖啡,用日本马桶和电饭煲,做烘焙,吃秋葵和全麦面包,赏樱花,跑马拉松……中产阶层的消费和生活,无不透露着“精致”,以及某种格调,这得以将他们与普罗大众的生活“区隔”开来。

总而言之,无论是收入标准、生活范式还是消费方式,舆论讨论的中产阶层都是一个纯粹的物质的概念。但如果我们回到马克思那里,我们就知道,“阶层”从来就不是纯粹经济或物质意义上的定义。同样地,西方国家所谈论的中产阶层,也不只是指涉收入,它还是一个政治学意义上的概念。像法国历史学家托克维尔就在《美国的民主》一书中就认为:美国的中产阶层构成了美国民主体制的根基。美国学者李普塞特《民主的一些先決性社会条件:经济发展和政治合法性》一书中也强调,经济发展通过中产阶层这个媒介或中间变量,促进了民主化的发展。而英国学者劳伦斯·詹姆斯在《中产阶层史》一书如此总结:“中产阶层改革运动的任务应当以道德改革、生活改善、协助社会治理为重,目标应当是缓解社会矛盾、促进社会稳定。”

无论欧美学者谈论的中产阶层的政治属性是什么,它们还是有一个共同点的。比如对民主、自由、平等、政治参与的追求,对底层的关怀、同情与敬畏,对社会责任的自觉和承担。但在中国的舆论语境中,中产阶层是一个去政治化的概念,我们谈论的只是收入、消费,而不是随着物质财富而不断增长的良好教养、精神追求和社会担当。

储安平在《英国采风录》中记述了他对英国贵族和贵族社会的观察,他说:“凡是一个真正的贵族绅士,他们都看不起金钱……英国人以为一个真正的贵族绅士是一个真正高贵的人,正直、不偏私、不畏难、甚至能为了他人而牺牲自己,他不仅仅是一个有荣誉的,而且是一个有良知的人。”我们自然不是要求每个中产阶层都要“看不起金钱”,这既乡愿也不现实,但我们相信良好教养、精神追求和社会担当却可以让中产阶层在精神上更有定力、更强大。

只可惜,中国的中产阶层在很大程度上被物化了,他们只受物质的牵绊,轻易受物质牵绊,以物喜以己悲。这在根本上注定了,他们是“脆弱”的。

重重压力

中国中产阶层的“脆弱”根源在于他们单一的物质追求,他们被物质绑架了。自然地,他们的不安全感主要也是来自于物质层面,比如收入的降低,消费能力的不足,现有生活方式的被破坏。具体看来,压力主要来自于这几个方面:

首要的是房子。北京、上海、深圳房价均价在4万元/平方米以上,假设一对夫妻在首付比例最低、贷款期限最长的情况下,在深圳买一套90平米的房子,辛辛苦苦凑够72万元首付款后每人每月要还7600多元房贷,如果两人工资均在北上深平均线水平(6000元上下),还完房贷后所剩无多,更别提中产了。这时,一个房贷轻易就把他打入底层—他必须精打细算地过日子,并且抵抗不住任何意外风险。

其次是孩子。中产阶层比其他人更明白教育对于命运改变的作用,他们也希望子女至少能够延续他们的阶层地位。因此,在中产阶层集中的大城市,成人世界的竞争压力越来越向孩子靠拢。子女的教育支出逐渐成为家庭的重头戏,学区房、早教班、托儿所、课外辅导、留学,每一项每一年可能需要几万甚至十几万的支出。无论是《虎妈猫爸》《小别离》等电视剧,还是媒体报道的《中产教育鄙视链:绝不让娃和没英文名、看喜羊羊的孩子同读没外教的幼儿园》,无不折射中产阶层在子女教育投入上的“疯狂”,而这样的投入往往伴随的是父母无时无刻的焦虑以及生活质量的下降。

应该看到,即便有房子、孩子以及医疗、养老等巨大压力,不少中产阶层都能够应付得过来,生活质量也还能维持在一定水平上,根本上是因为他们有一份稳定、体面且待遇优渥的工作。工作,这是中产阶层安身立命的根基,工作让中产得以保持稳定和平衡,可如今一个越来越明显的趋势是:中产阶层的工作也不再稳定了。

随着工业社会向后工业社会的转型,以及服务型经济的建立,大多数中产阶层不以出售劳动力为主,而是以知识、技能等人力资本为立身之本。知识成为第一生产力,专业和技术人员的人数不断扩大,中产阶层在职场中确立了优越和体面地位,并以此为傲。可随着技术突飞猛进的革新以及人工智能的普及,脑力劳动者的功能很可能难以跟得上技术进步,或者轻易就被机器取代。与市场上的体力劳动者相比,中产阶层愈发成为具备高级知识的廉价劳动力。并且在全球经济不景气、国内经济下行的语境下,不少企业都面临着生存的压力,许多员工由此被裁。原本脆弱的中产,一旦失去了工作的庇佑,他们便堕入底层。

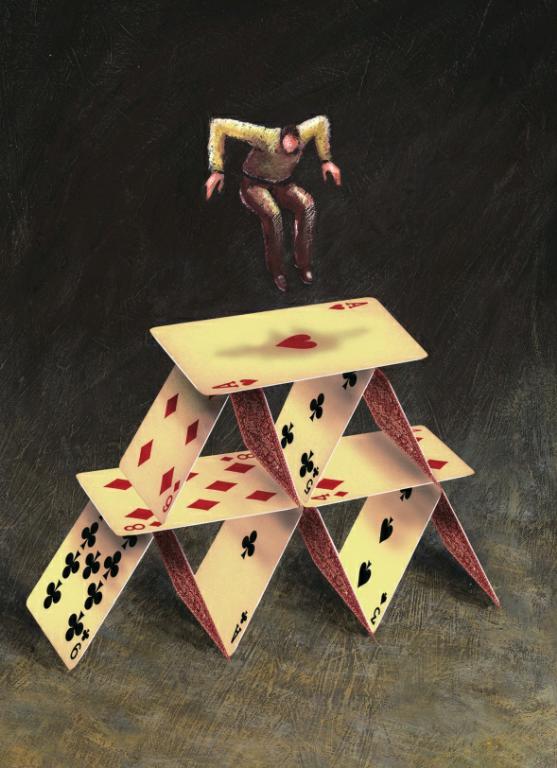

中产阶层不是上流阶层,他们没有足够的财务自由抵抗一切风险;他们也不是社会底层,社会底层已经早习惯了自己的生活状态。中产阶层夹在二者之间,“上升的通道固然非常狭窄,但下滑的通道始终是敞开的呀”(侯虹斌语),可他们俨然已经无法想象、无法适应底层的生活了。他们必须竭尽全力维持平衡,如同走钢丝的人,他们总是在从他人的风险中看到自己的影子,他们担心自己随时跌落,因此他们内心焦虑万分,不安全感挥之不去。

提升反脆弱能力

那么,究竟该如何消弭中产阶层内心的不安全感呢?

这一方面需要提升整个中产阶层的阶层意识,让他们不只是困囿于物质,在物质之外,能够有更多的社会责任感和承担意识。但短时间内要实现这个目标并不容易,所谓仓廪足而知礼节,如果中产阶层的生存和发展仍面临重重压力和风险,那阶层意识的建立也是无所依附。如同许多读者看到中产教育鄙视链的文章会冷笑,可面对自己的孩子,他们或许也忙不迭送补习班、买学区房。这一矛盾还将长时间存在。

另一方面,则需要必要的顶层设计和真正的制度建设,“扩大中等收入群体”,“激励人们通过劳动创造美好生活,不断提高生活水平”。但我们也知道,并不存在一个开关,一摁下去,所有问题便迎刃而解,任何问题的改良和纾解都需要过程,而这个时代的中产阶层不得不历经这个过程。

因此,虽然颇为无奈,但这也是最务实而有效的方法了:在可预期的未来里,要增强安全感,还得依靠中產阶层自己。而增强安全感的最有效途径,就是提升反脆弱能力。

何为反脆弱?这是纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在其著名的《反脆弱》提出的一个概念。顾名思义,脆弱是指因为波动和不确定而承受损失,反脆弱则是让自己避免这些损失,甚至因此获利。纳西姆在书中提到一个例子,论证了中产阶层反脆弱能力之差。有两兄弟约翰和乔治,约翰多年来在一家银行任职,有一份看起来很稳定的收入,还有其他福利。乔治是一名出租车司机,收入时多时少。在很多人看来,出租司机确实由于天气等不确定性,看起来确实没有银行的白领工作稳定,事实是这样吗?

塔勒布给出的答案是否定的。在他看来,都市白领在日复一日的重复性工作中,他的能力就止于他所从事的工作本身,他对组织有极强的依赖性,一旦风险来临,他对抗风险的能力非常薄弱。就好比你是银行柜员,工作10年了,你所熟悉的也只是柜台的一些操作,一旦失业,你柜台操作的能力就很难派上其他用场。并且,因为长期以来的安逸和身份优越感,你很难放下身段从事另一项工资相对微薄或者不那么体面的工作。但对于出租车司机而言,他们本来就生活在一种不稳定当中,他们抵御变化、对抗风险、承担压力的能力,比在温室里的都市白领里强得多,没有任何事情能一下子切断他们的收入来源。

因此,中产阶层首先应该抛下所谓“稳定”的刻板印象,增强风险意识。比如许多工作虽是所谓体制内,相较于每天风里来雨里去的出租车司机,的确“稳定”多了。可应该看到,这所谓的“稳定”轻易就滋生了个体的惰性和对组织的高度依赖性,一旦任何风险来临,你不仅无力对抗,并且很难适应外部的社会。其次,一定要保持不断学习、始终学习的习惯和能力。如果将社会生产看作一条庞大的流水线,那么绝大多数人就像是流水线上的一个小螺丝,他的工作细微、具体而明确,但这也意味着,他的可替代性非常强。只有与时俱进地持续学习,才能避免自己成为一颗随时可取代的螺丝钉。

虽然每一次舆论关于中产阶层风险的讨论,都带有一种感伤和悲观的基调,可事实上,中产阶层虽然过得没有自己预期中的那样幸福,但他们更没有自己想象中的那样凄惨。据估算中国已经有1亿的中产阶层,如此庞大的数量,会有不幸的掉队者,但只要群体的步伐往前,我们就能够期待中产阶层会越来越好,而这个阶层也会越来越成熟。