基于平衡记分卡的生态环境治理评价

陈小燕+高园+李敏纳

摘 要:平衡计分卡是一种先进的绩效评估工具,它从财务、顾客、内部流程和学习与成长四个维度,将企业的战略目标转化为一套系统的绩效评估指标。在生态环境治理中引入平衡计分卡,结合生态环境治理的战略愿景与特征,进行适当的修正和重构,可从生态环境治理的意识维度、客户维度、管理流程以及学习与发展等四个维度,建构合理、有效的生态环境治理评价框架和指标体系,促进生态系统的良性动态平衡以及人与自然的和谐。

关键词:平衡计分卡;生态环境治理;绩效评价

中图分类号:F272

文献标志码:A

文章编号:1002-7408(2017)06-0080-03

引言

党的十八届三中全会提出完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标。[1]2015年9月,中共中央国务院发布《生态文明体制改革总体方案》,强调“推进生态文明领域国家治理体系和治理能力现代化,努力走向社会主义生态文明新时代”。 [2]可见,生态治理内嵌于国家治理的系统过程之中,是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分,是建设中国特色社会主义的应有之义。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势,加强生态环境治理,建设生态文明,已成为当前政府治理的重要任务,并成为衡量政府绩效水平的主要标准之一。管理学家琼·玛格丽塔曾经说过,“不能评估就无法管理。”因此,生态环境治理如果不能通过量化考评,则难以实现有效的治理。有鉴于此,笔者从实现人与自然和谐的战略愿景出发,在生态环境治理评价中引入平衡记分卡的理念,从四个维度建立生态环境治理评价模型,从而创新生态环境治理评价思路和方法,以期对推进生态环境领域治理体系和治理能力现代化的实践活动有所助益。

一、平衡记分卡简介

平衡计分卡(the Balanced Score Card,简称BSC)是著名的绩效管理工具。其由美国著名的管理会计学家、哈佛大学的罗伯特·卡普兰 (Robert Kaplan)教授和美国波土顿复兴全球公司总裁大卫·诺顿 (David Norton)两个人于20 世纪90年代初共同开发。1992年,罗伯特·卡普兰和大卫·诺顿通过对当时绩效评价方面处于领先地位的12家企业进行为期一年的项目研究,在《哈佛商业评论》上发表了论文《平衡记分卡:驱动业绩的指标评价体系》,在文中首次提出平衡计分卡理论。此时的平衡计分卡作为一种纯粹的绩效评价工具, 弥补了传统的单纯财务指标评价方法的缺陷。在之后的几年里,两位学者对平衡计分卡理论进行了进一步的探索和研究,并于1993年和1996年在《哈佛商业评论》上相继发表《平衡记分卡的实际应用》《平衡记分卡在战略管理系统中的应用》从而使平衡记分卡的理论框架体系逐渐完善。在此基础上,1996年,《平衡计分卡:化战略为行动》一书出版。该书的出版,标志着平衡计分卡理论的成熟。至此,平衡计分卡由一个业绩衡量工具转变为战略实施工具。 [3]13

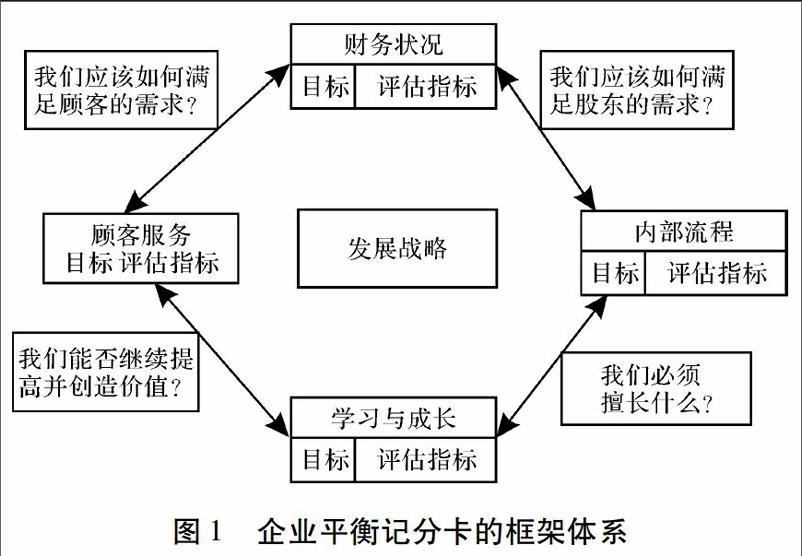

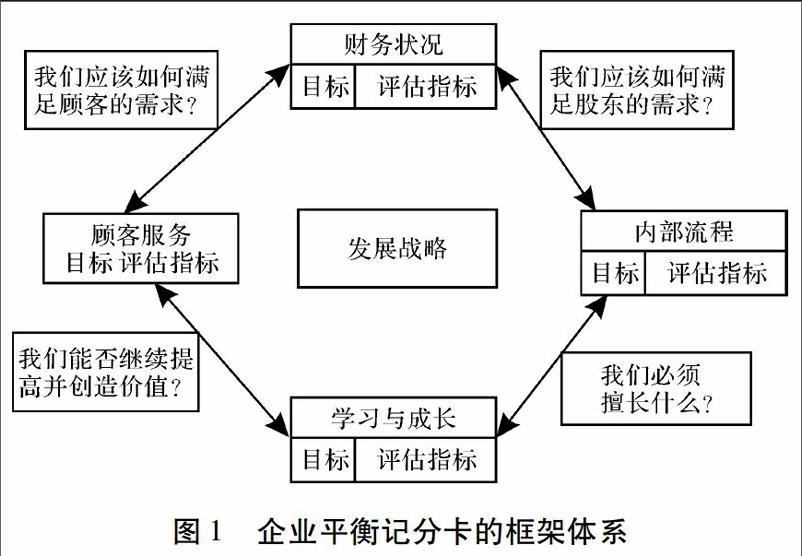

平衡记分卡是从财务(Financial)、顾客(Customers)、内部经营过程(Internal Business Progress)、学习和成长(Learningand Growth) 四个维度,把组织的战略转变为具体的目标和测评指标,以实现战略和绩效的有机结合,从而全面评估组织经营业绩的新型绩效管理体系(见图1)。其核心在于“平衡”二字,平衡记分卡的四个维度,实现了组织财务指标与非财务指标、短期目标与长期目标、结果考核和过程控制、内部人员与外部人员、硬性客观指标和软性主观指标、战略管理与经营管理之间的平衡。平衡计分卡是一种战略导向的创新型综合性绩效评价管理思想和操作体系,是实现可持续发展切实可行的绩效评估工具。平衡计分卡作为一种先进的全方位综合平衡绩效评估工具,被《哈佛商业评论》誉为20世纪最有影响力的10项管理工具之一。

二、平衡记分卡在生态环境治理中的适用性及其修正

1.平衡计分卡在政府组织中的适用性。平衡计分卡最初诞生于企业, 在企业绩效管理中获得了巨大的成功。但是,平衡计分卡不仅仅适用于企业,它还被广泛应用于其它各类组织的绩效评价。20世纪70年代末期,平衡记分卡由企业领域扩展到政府组织,形成了政府组织平衡记分卡体系。平衡記分卡的发明者卡普兰和诺顿认为,平衡计分卡除了适用于一般营利性机构之外,同样适用于非营利性机构的绩效评价,尤其是政府机关部门。 [4] “虽然平衡计分卡最初的焦点和运用是改善营利企业的管理, 但是平衡计分卡在改善政府机构和非营利组织的管理上效果更好。” [3]143普兰和诺顿强调:“平衡记分卡的四个维度应用于广泛类别的公司和产业,都被证明是十分有效的。但是,这四个维度应该被看作样板,而不是紧身衣。” [5]也就是说,在将平衡记分卡运用于管理实践中时,不能过于刻板和机械,要视不同行业和不同组织的实际情况而定。由于政府组织与企业组织在很多方面存在差别,所以平衡计分卡不能原封不动地运用于政府组织,应该根据政府组织的特点和自身特殊要求来建构科学合理的绩效评价指标体系。作为企业绩效评估的科学方法,平衡计分卡应用于公共部门时,需要按照公共部门的发展战略,对平衡计分卡的框架结构和具体指标进行修正和重构。

2.平衡记分卡在生态环境治理中的修正。生态环境治理是指以政府为核心的包括政府、企业、公众和社会组织等在内的多元行为主体以有效促进生态利益最大化为目标,而采取相应的行动来控制环境污染及保护生态环境,寻求生态改善和生态进步,最终实现人与自然和谐相处的治理过程。由此可见,生态环境治理具有以下几个方面的特征:第一,生态环境治理具有治理主体多元性。它是由政府、企业、公众、非政府组织等多元主体共同参与的治理过程。在这个复杂的多元主体治理系统中,政府发挥着核心主导作用,它是生态环境治理的领导者、组织者和监督者。政府的生态治理是关系生态环境治理绩效好坏的决定性因素。第二,生态环境治理是一个事前预防、事后治理的动态循环过程。它不仅仅是单纯的环境保护和治理行为,它需要从公众的观念和意识层面,预防生态环境的破坏行为,从根源上杜绝生态破坏和环境污染的产生。第三,生态环境治理是一个实现人与自然和谐和可持续发展为战略愿景的生态治理过程。生态环境治理应该以实现人与自然和谐和可持续发展为目标,因而治理过程要注重长远性、全面性和动态性,避免短期性、片面性和静态性。

生态环境治理评价的长远性、全面性和动态性特点,与平衡计分卡的逻辑思路相契合。因此,在生态环境治理评价指标体系的构建中,引入平衡计分卡的分析框架非常适合。平衡计分卡是以组织发展战略为出发点,将组织的目标分解为财务层面、顾客层面、内部经营层面、学习与成长层面这四个层面而组成的绩效评价系统。平衡计分卡反映了财务与非财务衡量方法之间的平衡,长期目标与短期目标之间的平衡,外部和内部的平衡,结果和过程平衡。同样,生态环境治理是一个以可持续发展为战略目标的动态的系统的发展过程。因此,生态环境治理评价指标体系的构建,不能只注重环境污染控制、环境保护、生态系统恢复和生态系统健康等结果性的指标,还应该体现其动态变化的过程,反映其内部管理的状况,考虑其长期绩效与短期绩效的结合,体现生态环境治理过程与结果的统一。针对生态环境治理的特征,对平衡计分卡的指标内容进行适当的修正,是建构生态环境治理平衡计分卡的前提和核心。因此,根据生态环境治理的评价要求,借鉴平衡计分卡将组织战略分解为四个维度的思路,可将生态环境治理的评价目标分解为生态环境治理的意识维度、客户维度、管理流程维度、学习与成长维度,从而建立生态环境治理评价的理论模型。

三、生态环境平衡记分卡理论模型的阐释

1.生态环境治理的意识维度。要实现人与自然的和谐相处与可持续发展,首先要形成生态治理的意识和观念。生态意识是生态环境治理的逻辑起点。只有认识到生态环境保护的重要性和必要性,才能形成保护生态环境的观念,从而转化为生态治理的具体行为。西方著名思想家欧文·拉兹洛曾经说过:“人类的最大局限不在外部,而在内部。不是地球的有限,而是人类意志和悟性的局限,阻碍着我们向更好的未来进化。” [6]8拉兹洛认为人类在地球上遇到的极限与人类自身的观念和立场这些内在限度息息相关。“如果我们能超越我们的内在限度,超越那些束缚和困扰当今世界的陈腐观念或行为,那么进化的前景就会‘在轨线上。” [6]6可见,生态环境问题的有效解决,重心要放在人自身的内在限度即人的意识、观念和行为的治理上。实现人与自然共荣共生、和谐发展,需要通过教育、宣传和举办活动等多种方式来培养和提高人们的生态意识和观念,这是生态环境保护的根本出发点。生态治理的意识是生态环境治理平衡计分卡理论模型的逻辑起点。

2.生态环境治理的顾客维度。生态环境治理中的顾客指的是与生态环境存在利益关联的生态系统的利益相关者,他们能从生态环境治理中获得各自的短期利益,即拥有健康的生态环境和宜居的生活环境;同时,也能从生态环境治理中获得长期利益,即人与自然的和谐与可持续的发展。社会上的每一个人都消费着同样的空气和淡水,所以每一个社会成员都是生态环境的消费者,即顾客。生态环境状况与公众的生产和生活息息相关,对他们的生产和生活质量产生直接的影响,随着人们生活水平不断提高,人们对自己的生存环境也提出了更高的要求。生态环境治理,其目的是要满足人们环境利益需要。正如企业把顾客满意作为检验工作好坏的终极标准一样,生态环境治理的成效最终也要靠公众来评判,也就是以公众满意度为终极标准。生态环境治理的公众满意度是指公众对生态环境治理情况的一种主观体验和评价,它能够帮助生态环境治理的各行为主体尤其是政府了解生态环境治理的基本状况,有助于政府生态治理效能的进一步提高。因次,建立公众满意度评价指标体系是生态环境治理评价的重要组成部分,如公众对环境违法案件查处的满意度、公众对政府行政效率的满意度、公众对政府诚信的满意度、公众对宜居生活环境的满意度等。

3.生态环境治理的管理流程维度。生态环境治理的管理流程主要包括战略规划、组织执行、监督控制等环节。政府是生态环境治理的核心主体,在环境保护与可持续发展中起着举足轻重、不可替代的作用。生态环境问题的有效解决,需要政府从宏观上进行战略上的规划与组织,通过法律法规、制度政策和相应的组织机构等实施环境保护的指导、监督与管理。在管理过程层面,首要的是做好生态环境建设的总体规划。这就需要设计合理的生态环境总体规划制度和具体的生态环境执行制度。党的十八大报告强调“保护生态环境必须依靠制度”。生态制度建设的顶层设计与总体规划是生态环境保护的前提和基础,是决定生态环境治理绩效的重要因素之一。在生态环境治理总体规划的基础上,需要相应的领导机构和部门组织实施。否则,制度就会流于形式。要加强政府部门与各级环境保护主管部门的组织建设,合理设计和优化生态环境治理的组织领导结构,从而确保生态环境治理得以有效执行。最后,要对生态环境治理的执行过程进行有效的控制。生态环境治理的控制环节主要目的是有效纠正偏差,以保证生态环境治理目标的顺利实现。生态环境治理的管理流程从战略规划到组织执行再到监督控制的每一个环节都是环环相扣的,是生态环境治理顺利进行的有效管理过程。

4.生态环境治理的学习与成长维度。生态环境的有效治理,从根本上来说依赖于人们生态意识的提高。而生态意识的提高,需要相应的学习与不断的成长。生态教育和环保宣传是学习与成长的重要手段。生态教育是关于保护自然和保护生态环境的教育。生态教育的目的是培养具有生态知识、生态精神、生态智慧和生态素养的“生态人”。它以社会公众为教育对象,以家庭教育、学校教育、社会教育为主要方式,以生态道德教育、生态知识教育、生态实践教育为重点内容。 [7]在环保宣传方面,要强化环境宣传教育,提高全社会环保意识。要以提高全社会生态意识为重点,构建多層次、全方位、广覆盖、齐参与的生态环境宣传教育体系。通过宣传教育,使公众树立牢固的生态意识和观念、形成节约资源和保护环境的生产方式、生活方式和绿色消费观念。

四、结论

将平衡计分卡的核心理念引入生态环境治理,构建生态环境治理评价模型,其各个维度之间存在着内在的逻辑关系。生态意识是生态环境治理的逻辑起点,生态意识的培养和提高依赖于不断的学习与成长。当生态意识成为全社会的共识,生态环境保护就将上升为国家的意识,如党的十八大将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的总体布局,并出台相应的法律法规、制度政策等,通过政府及相关部门组织机构在全社会贯彻执行。政府通过制度、政策等对生态环境实施的强制保护与公众通过学习与成长树立生态意识而形成的自觉保护形成生态环境治理的合力,生态保护的意识和观念转化为公众的具体实践行为,在社会生产、生活和消费领域得以体现,从而通过全社会的共治,实现生态环境保护的目的,并在客户维度实现了生态环境的优化和公众满意度的提高,最终实现人与自然和谐的战略愿景,实现人类社会的可持续发展。生态环境治理平衡计分卡模型实现了主动保护与被动保护的平衡,内部管理和外部客户的平衡,治理过程与治理结果的平衡,短期治理目标与长期治理目标的平衡,是生态环境治理方面的一种切实可行的全方位综合平衡绩效评估操作体系。

参考文献:

[1] 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定[N].人民日报,2013-11-16(01).

[2] 中共中央 国务院印发《生态文明体制改革总体方案》[N].国务院公报,2015-09-21(28).

[3] 罗伯特·卡普兰, 大卫·诺顿.平衡计分卡:化战略为行动[M].广州:广东经济出版社,2004.

[4] 王爱君,陈艳.推进基于平衡计分卡的政府绩效审计[N].光明日报,2016-02-14(06).

[5] RobertS. Kaplan, David P. Norton. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action[M]. Harvard Business School Publishing,1996∶53.

[6] [美]欧文·拉兹络.人类的内在限度: 对当今价值、文化和政治的异端的反思[M]. 黄觉,闵家胤,译. 北京: 社会科学文献出版社,2004∶8.

[7] 刘静.生态教育的内涵、意义及实施路径[J].哈尔滨市委党校学报,2010,(6).

【责任编辑:张亚茹】