PPP的概念、模式及在中国的发展

摘要:当前,PPP在中国已经被广泛应用到基础设施和公共服务领域,但对于PPP的内涵仍然缺乏明确定义,对其的认识仍处于探索阶段。探究PPP的概念以及模式,对于中国当前PPP的发展具有重要的理论和实践意义。文章引入世界银行相关数据,结合PPP在中国的几个发展阶段以及相应的政策变迁,分析中国在PPP发展过程中遇到的障碍和问题。

关键词:PPP(政府和社会资本合作);政策;模式;基础设施建设

一、 PPP的概念

关于PPP的定义有许多种,如公私伙伴关系、公私机构的伙伴合作、公共民营合作制等。对于PPP的定义,在国际上还未形成统一的解释,有关PPP理论实践的研究仍在进行中。

UNDP(联合国发展计划署)指出,PPP是政府和企业合作,双方能够达成共赢,获得比单独行动更大的效益。在项目的参与过程中,涉及的风险需要双方共同承担,而不能转嫁于其中一方独自承担。欧盟委员会认为,PPP改变了之前由政府部门提供公共产品或服务的模式,通过公私合作的方式来提供。美国PPP国家委员会指出,PPP模式改变了传统意义上的公共产品提供方式,私人企业对公共基础设施进行建设、经营和维护,满足相关服务和产品的需求。世界银行认为,PPP是政府和私人通过建立长期合作关系,联合推动公共基础设施建设而建立的长期合作关系,私人部门负责建设、经营,承担经营风险和相应责任,政府负责监管。亚洲开发银行将PPP定义为公共部门与私营部门,为开展基础设施建设而建立的一系列合作伙伴关系。

在《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》中,财政部定义PPP模式是为了更好的提供公共产品和服务,政府和社会资本共同推动公共基础设施建设,建立长期的合作关系。社会资本主要负责建设、运营以及建成之后的大部分维护工作,政府部门主要负责对公共产品和服务的监管,保证公众能够实现最大利益。发改委在《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》中,认为PPP是政府通过改变提供公共产品和服务的模式,达到提高公共产品供给效率的目的,政府和企业之间是一种长期的合作关系。

从上述对于PPP理解的不同视角可以看出, 当前对于PPP的理解仍然没有达成一致意见,但仍然可以从中总结出PPP的一些共同核心特征:首先,政府和私人部门之间的关系是一种合作关系,关系是对等的,是平等的法律主体。其次,双方在利益上共享。最后,项目合作过程中存在的风险由双方共同承担。贾康、孙洁提出,PPP 是指政府公共部门与非政府的主体合作,实现政府公共部门的职能。从我国PPP的发展实践来看,PPP的意义并不仅仅体现在它的融资功能上,最重要的一点,PPP是一种新型的公共治理模式,是国家治理模式的创新。只要能够合理利用,PPP将会成为应对当前我国经济发展过程中所遇到问题的重要机制。

二、 PPP的模式

PPP是包括诸如BOT、BT、BOO等诸多形式的新型管理模式,PPP的形式包括合同承包、特许经营和政府撤资。PPP从公营属性渐至民营属性,主要类型依次有O&M、LBO、BTO、BOT、BBO、BOO等(如表1示)。

将传统模式下由政府承担的基础设施服务,通过该与民营企业签订长期合同,交由民营企业去做,民营企业负责项目的经营以及日后的维护工作。在这种合作方式下,私人部门负责基础设施的经营和日常的维护,但资本相关的风险不需要承担。这类合作模式有助于提高公共产品和服务的经营效率以及供给效率。民营部门需要向政府提供相应的租金,其报酬通过向使用者收费的方式得以实现。

1. 租赁—建设—经营(LBO)。LBO是私人部门对于已经存在的政府工程,进行擴建并经营,私人资本运用自己的资金对项目进行改造。获取报酬的方式通过制定合同的方式得到明确规定,同时私人部门需要向政府交纳一定的租金。在这样的制度安排下,可以有效避免国有资产流失,同时又能够提高公共服务和产品的供给效率。

2. 建设—转让—经营(BTO)。BTO是指,私人部门为公共基础设施的建设进行融资并投资,完成之后的建设工作。建设完成后,基础设施所有权移交给政府部门,由政府所有。政府部门按照合同规定,将基础设施租赁给私人部门长期使用。在合同规定的租期之内,私人部门在经营过程中通过向使用者收费的方式,收回投资成本并获得合理的报酬。

3. 建设—经营—转让(BOT)。私人部门对项目进行投资并建设,建设完成后,私人部门在规定的期限内,拥有并经营该项目,在经营过程中,私人部门通过向用户收费的方式获得相应回报。期限结束后,公共基础设施所有权归政府部门所有。这形式与BTO的十分相似,但在转让给政府部门前,它所遇到的法律和债务上的问题,会比BTO模式所遇到的更多。但目前而言,BOT仍是最常见的公私合作形式。

4. 购买—建设—经营(BBO)。政府将公共基础设施卖给有能力对该项目进行改造和经营的民营部门。民营部门在获得相应资产后,拥有永久性地经营权。与其他特许权的授予存在类似的地方,在出售前的谈判中,公共部门可以对基础设施的服务定和安全质量问题在合同中作出相应的规定,以实现其对公共产品服务领域的控制。

5. 建设—拥有—经营(BOO)。BOO是指,私人部门投资开发建设基础设施,建成之后的基础设施归私人部门所有,他们拥有基础设施的所有权。但是作为公共产品的供给方,私人部门同样需要受到政府部门的监管,接受政府部门在价格以及产品服务质量上的规制。

PPP的这些基本形式,可以用来建设新的项目,也可以用来改造存量项目,提高基础设施的投资效益。当政府部门对于公共产品和服务的供给不能满足公众的需求时,就需要私人部门的加入,以更好的提高供给效率。尤其是在公共基础设施的高效运营能够带来切实利益时,私人部门就有更大的动力去从事这项事业。这种情况下,非常适合政府与私人部门合作共同建设经营公共基础设施项目。

三、 PPP在中国的发展阶段

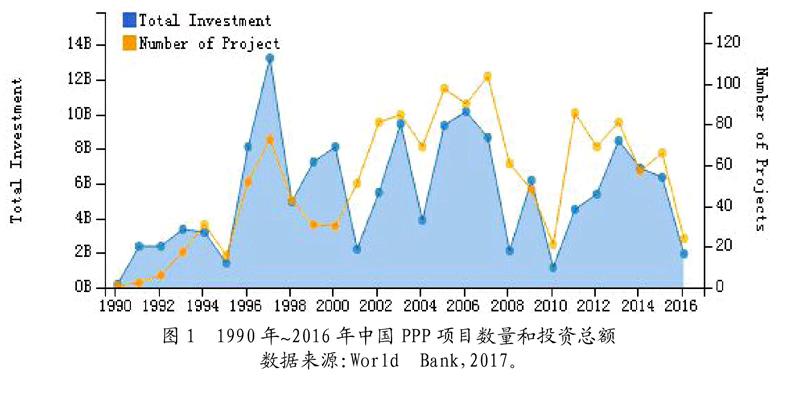

早在20世纪80年代,我国就开始在投资建设中探索实行PPP模式。世界银行的数据显示,1990年~2016年中国的PPI项目有1 336个,总投资额达到1 466.74亿美元。世界银行PPI的概念和中国的PPP有所不同。尽管统计口径上存在差异,但仍可以从中看出PPP在中国的几个不同发展阶段(图1)。

1. 地方政府主导阶段(1993年~1997年)。1993年分税制改革以后,中央上收地方大量财权,导致地方政府没有能力进行地方建设,不得不向民间资本寻求帮助,解决地方发展过程中面临的建设难题。许多地方政府与私人资本合作,这一时期大量的BOT类型被运用到地方基础设施建设领域当中。这一时期的广西的来宾B电力项目、成都水厂和长沙电力等项目,都显示了地方政府寻求与社会资本合作的努力。这一阶段的社会资本以国外资本为主,但民间资本已经开始尝试进入PPP领域,如泉州刺桐大桥项目就是民营资本参与为主的基础设施BOT项目。

在这一阶段的后期,缺乏政策指导的地方PPP项目出现大量问题,中央出台了一系列政策进行了回应。这一时期,中央出台政策对PPP不是鼓励,而是限制。1998年受到亚洲金融危机的影响,一方面中央政府实行积极的财政政策以稳定经济,这降低了敌方政府与私人资本合作的意愿。另一方面金融危机中暴露出的地方PPP乱象,促使中央对地方PPP项目进行整治。这一阶段的PPP浪潮就此结束。这一阶段发展至今,时间不长,无法描述其完整特征。

2. 中央政府推动阶段(1998年~2007年)。金融危机之后,经历了几年调整,PPP模式在中国逐渐得到恢复。这一时期,中国的城镇化飞速发展,迫切发展城市基础设施与财政资金不足之间的矛盾,促使中央政府意识PPP在经济建设中所发挥的作用。2003年,党的十六届三中全会通过了《关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,提出“放宽市场准入,允许非公有资本进入法律法规未禁入的基础设施、公用事业及其他行业和领域”。民营企业参与公共领域的建设有了政策上的支持。2004年,国务院发布《国务院关于投资体制改革的决定》。这些政策的出台,意味着民营资本可以加入到更多行业领域的建设中去,民营资本进入公用事业领域的通道被打开了。与粗线条的鼓励投资不同,这一时期的政策特点体现在对PPP的推动更多落实到具体的行业部门。这一阶段的PPP发展逐步走向规范,其发展潜力逐渐被社会各界所认识。PPP项目数量和投资额不断扩大,直到2008年遭遇全球性的金融危机才缓落。

3. 中央全面主导阶段(2008年至今)。为应对国际金融危机,中国政府实行了宽松的货币政策。一方面提振了市场信心,帮助中国渡过了难关,同时,在积极财政政策驱动之下,许多地方政府通过建立地方投融资平台追求项目政策支持,争取地方项目建设,导致了非常严重的地方债务问题。针对如何处理地方债务,化解地方融资平台风险的问题,中央出台了一系列政策。2013年后,中央明确表示要化解地方政府债务问题,加强对地方政府融资平台的建设管理,并将PPP作为解决这一问题的重要手段。在地方政府借助融资平台大规模投入基础设施建设的同时,民营经济的生存空间遭到挤压。民营企业为社会资本主体的PPP模式受到了重创,国有企业逐渐成为了PPP中代表社会资本的那一方,取代了本应由民营企业发挥的作用。

这一阶段,中央政府密集式的推行PPP的相关政策,发文部门从中央主导到部门主导,财政部和发改委成为了推动PPP发展的主力部门。截至2017年2月28日,财政部项目库显示的入库项目数量达到11 784个,投资总金额达到139 285.30亿元。中国政府对于PPP的发展模式给予了高度重视,将PPP提升到了前所未有的战略高度。

四、 我国PPP发展存在的问题及对策建议

1. 我国PPP发展存在的问题。

(1)认为PPP模式的主要功能在于融资。PPP的本质促进政府公共治理模式的转变。部分地方政府过度追求PPP项目落地规模和速度,给政府造成较大财政压力。

(2)权责分配不合理。地方政府在PPP项目执行过程中,经常做出不切实际的承诺。同时,参与PPP项目的社会资本方与PPP项目的长期运营要求不尽匹配。私人部门和政府部门的权责不完全匹配,不满足风险共担和利益共享。

(3)缺乏项目融资支持。当前,我国的金融机构对PPP项目,提供项目融资贷款业务的较少。同时,在政策层面,也缺乏与项目融资相应的配套支持。这些情况,都加大了PPP项目的融资难度。PPP项目需要的建设周期较长,投资成本的加大,收回成本的速度慢,这些都需要长期资本的加入,才能更好的满足项目发展的需求。因此,对我国的金融发展和创新提出了相应的要求。

(4)投资回报不确定性高。我国大部分PPP项目的价格还处于政府部门的监管之下。目前,价格监管体系尚不完善,长期收益不确定性高,投资风险较高,投资者不敢贸然进入。

2. 推动我国PPP持续健康发展的对策建议。

(1)回归PPP本质。推动政府和社会资本切实做好平等协商、长期合作、利益共享和风险分担等工作。政府方和社会资本方应该是平等的关系。政府代表社会公众,主要追求社会公共利益。社会资本方则追求回报和收益。PPP项目既要保障公众利益,也要保证社会资本方合理的投资回报。

(2)投资回报机制要合理。社会资本之所有不愿意参与PPP项目的建设,很大的原因在于PPP项目的回报率过低。社会资本是追逐利益的一方,如果没有合适的回报率,社会资本方不愿意参与。但是另一方面,如果投资回报率过高,相应的可能会加重政府一方的负担。因此,在推进PPP模式当中,合理的投资回报机制就显得尤其的重要。政府部门要合理确定产品服务价格标准。对于价格标准的调整,要给予重视,以避免对投资收益造成较大影响。对于PPP项目,政府可以通过相应的政策支持,例如提供土地的优惠政策以及完善配套设施建設,提高社会资本方的参与意愿。

(3)設计合适的融资方案。PPP项目的特点是收益不高但相对稳定、风险较小。各类资金的风险偏好不同,要充分发挥金融机构和专业咨询机构的作用,针对每一个PPP项目的特点,设计与PPP项目相适应的融资方案,选择合理融资方式。

(4)规范合同文本。PPP项目参与主体较多,项目运行时间较长,涉及因素复杂,合同是解决问题、明确双方权利义务关系的重要保障。应当对项目执行过程中可能遇到的问题进行充分考虑,并对此制定明确的规定。解决好互信问题,保障好各方的权益,明确争议解决的方式。

五、 结论

PPP在中国的发展主要是由地方政府的融资需求所推动的。中国政府最初推广PPP有两个大的背景,一是分税制改革导致地方政府财权分离,二是中国经济的持续高速增长迫切需要加大对基础设施的投入。2008年的金融危机的爆发,打破了原来的经济均衡,PPP发展的生态环境遭到了破坏。因此,伴随环境的变化,中国PPP的发展具有阶段性特征。结合世界银行1990年~2016年的数据可以看出,在实施宽松政策的情形下,PPP模式往往会被搁置,国有经济挤压民营经济的生存空间。在经济发展缓慢、财政资金紧张时,PPP模式则会被重拾,给予的政策支持力度会加强。由于PPP政策在我国还处于初步发展阶段,项目的投资回报率低以及存在的风险等问题,致使民营经济参与的积极性并不高,目前来看,社会资本方以国企为主,PPP项目的发展主要依靠自上而下的推动,市场并未发挥大的作用。民间资本参与PPP项目的意愿由于政策的排斥性而降低,部分导致了中国PPP“政策热、实践冷”的现象,这是今后PPP发展值得深思并应该着力解决的问题。

参考文献:

[1] 刘薇.PPP模式理论阐释及其现实例证[J].改革,2015,(1):78-89.

[2] 贾康,孙洁.公私伙伴关系(PPP)的概念、起源、特征与功能[J].财政研究,2009,(10):2-10.

[3] [美]EoSo萨瓦斯.民营化与公私部门的伙伴关系[M].周志忍,等译.北京:中国人民大学出版社,2002.

[4] Barberis N., M.Boycko, A. Shleifer and N.Tsukanova:How Does Privatization Work? Evidence from the Russian Shops, Journal of Political Economy,1996,104(4):764-90.

[5] La Porta, R.and F.Lopez-De-Silanes: The Ben- efits of Privatization: Evidence from Mexi- co, Quarterly Journal of Economics,1999,114(4):1193-1242.

[6] 陈志敏,张明,司丹.中国的PPP实践:发展、模式、困境与出路[J].国际经济评论,2015,(4):68-84.

[7] Shleifer, A., and R.Vishny:Politicians and F- irms, Quarterly Journal of Economics,1994,109(4):995-1025.

[8] Jonathan P. Doh,Ravi Ramamurti. Reassessing Risk in developing Country Infrastructure. Long Range Planning,2009.

作者简介:鞠传霄(1988-),男,汉族,山东省威海市人,中国社科院研究生院投资经济系博士生,研究方向为投资理论与实践。

收稿日期:2017-06-27。