走进司徒奇的艺术世界

朱万章

走进司徒奇的艺术世界

朱万章

“岭南画派”诸家在20世纪三四十年代大多活跃于粤港澳,三地相互往来,自由流动,并无多大区别。但鼎革后(即1949年以后),因为各种原因,他们分成了两大不同的阵营,一个是以方人定、关山月、黎雄才、赵崇正、黄独峰等人为代表,留在以广州为主要聚居地的中国大陆地区;一个是以赵少昂、杨善深、李抚虹、司徒奇等人为代表,留在中国香港和澳门地区。在这批画家中,因为各自际遇的不同,其艺术历程及其艺术风格在美术界的影响力也迥然有别。高剑父弟子司徒奇长期寓居澳门,他以其独有的艺术经历与绘画风貌驰骋画坛,成为“岭南画派”第二代传人中的佼佼者。

司徒奇(1907—1997),字苍城,广东开平人。他在十七岁时入广州市立美术学校学西洋画,后再到上海中华艺术大学深造,毕业后回广州办烈风术美术学校。他进入美术之门,是以油画为滥觞的,据说在学业完成之时,恰好国民政府的教育部筹备第一次全国美术展览会,他以油画《艺人之妻》送展并以第一名佳品入选,由是为画界所知。后来,他还创作过油画《青春的悲哀》,入藏广州市博物馆。现存早期的作品中,还有一件作于1925年的布面油画《我的父亲》,风格颇类法国印象主义画风。其娴熟的写实技巧与驾驭色彩的能力,显示出早期艺术探索的痕迹。他最初以油画家的面目出现在美术圈,后来因笔战而结识了高剑父,成为春睡弟子后,他便改弦易辙,专心国画,一直持续到其艺术生命的终点,因而出现在美术史上的面貌仍然是一个地地道道的国画家。

司徒奇在抗战时侍父随师到澳门,抗战胜利后回国,1949年后去澳门。1961年,他到香港,创立了香港苍城画会,1976年举家移居加拿大温哥华。他在澳门、香港居住的时间并不长,但在港澳的影响力却不小,其苍城画会成员以其弟子为主,传承着他的画风。

司徒奇以花卉见长,兼擅人物、山水,是一个多才多艺的画家。

一

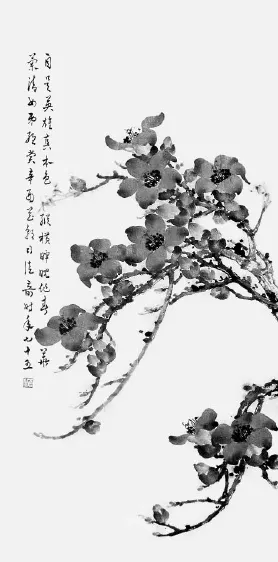

和“岭南画派”其他画家一样,司徒奇早期花卉画既有传统派画家的影子,也有日本画风的痕迹,如作于1937年的《梅花高士图》,其梅花的画法与格调便有扬无咎、金农影响的元素,而高士的造型则有日本浮世绘的印记。当然,像这种纯粹折中的画风在司徒奇的花卉中并不多见。如果以六十岁为界(即1966年),将其艺术历程划分为早期和晚期的话,其早期花卉画中表现出的传统笔墨似乎要比日本画及高剑父绘画影响要明显得多,如作于1943年的《翠羽红棉》中大片的绿叶和红棉花瓣,很显然有着清初恽南田以来直至居巢、居廉没骨花卉的传承关系,而画中清新自然、有着浓郁岭南风味的气息,则是对居巢、居廉画风的一脉相承。作于1956年的《芍药》《群仙祝寿图》和《桃花绶带图》等都是恽氏一派没骨画风的延续。作于1957年的《富贵白头图》无论是技法,还是绘画题材,都与居廉的同题画极为接近,高剑父早期在居氏门下创作的花卉画,也不乏此类画作。但在早期花卉画中,司徒奇并未拘泥于一种风格。在1949年创作的《秋塘闲立图》中,其鹭鸶的画法与意境有华喦影子,而芦苇笔法则有边寿民的因素,其黄金分割法式的构图则是“岭南画派”花鸟画中常见的模式,在陈树人的同类题材绘画中最为常见;作于1951年的《喜上眉梢》中的梅花很有“扬州画派”李、李方膺的风格,其泼墨大写意描写梅干、花蕊的技法则又有徐渭遗韵;《八哥图》(广州艺术博物院藏)虽无年款,单从风格看,也应为早期作品,所绘一只八哥独立,并无任何衬景,大量的留白烘托出八哥的孤寂与孤傲,与八大山人所写《眠鸭图》(广东省博物馆藏)有异曲同工之趣。作于1957年的《急雨蒲塘图》则是对高剑父画风的继承,所写风雨中飘曳的残荷与高剑父的《菡萏蜝儿图》(广东省博物馆藏)有诸多神似之处,揭示其浸淫师门的艺术嬗变轨迹。这些不同风格的作品无不说明司徒奇在早期绘画创作中转益多师、不拘一格的艺术追求。

晚期的花卉画,司徒奇更为回归传统,个性趋于稳定,题材方面更为丰富多彩,其意境由文人雅趣转向雅俗共赏。他所绘柳雀、竹石、蔬果、松树、菊花、紫藤、雁来红、荷花、牡丹、红棉、木芙蓉、栀子花、仙掌花、玫瑰、月季、牵牛花、枇杷、水仙、兰花、姜花、山茶花……都以不同的笔触,表达其欢快、明净且富有南国热带雨林气候所特有的鲜活与烂漫。饶有趣味的是,他的花卉画,越是到晚年,所渲染的色彩越是鲜艳,视觉对比感越是强烈,而画中所表现出“文人画”与“世俗画”之间相互交融、互为渗透的现象就越是明显,如1990年所绘的《一枝秾艳露凝香》所写的花卉颜色便几乎到艳丽的程度,即便陪衬的绿叶与枝干,其赋色也较为浓厚。或许这是老年人视力衰弱,需加重颜料厚度所致。像这类给人以强烈视觉冲击力的画法在其最为热衷的红棉题材中最为突出。据不完全统计,司徒奇一生创作的红棉数以百计,尤其以中晚年以后之作多且精。红棉又叫木棉、攀枝花、英雄花、斑枝花、琼枝,生长在南国,以粤港澳三地最多,广州的市花即为木棉。因此,在岭南花鸟画家中,擅画木棉者极为普遍。远者如清代广东画家郭适、黎简、谢兰生、李魁、伍学藻、居巢、居廉、何翀、罗岸先等,近者如陈树人、赵少昂、关山月、司徒奇、赵崇正、陈子毅等,都各擅胜场。司徒奇所绘木棉多为小写意,木棉用曙红加淡墨,深红而略显厚重,树干用淡墨加焦茶,偶亦用浓墨点苔,枝杪和花托则以浅绿加淡墨。这样的色彩搭配既符合生活真实,更给人一种视觉反差,凸显出木棉的耀眼。偶尔,他也会在木棉画中加一束飘动的枝条,或初绽嫩芽的枝叶,或爬满树干的青藤,或飞鸣食宿的小雀,或以牡丹等折枝花卉相衬……使其在构图、意境、尺幅等方面呈现多样化势态。以故在如此雷同的木棉画中,几乎找不到构图相近者,这是其独具匠心之处。香港诗人兼书法家陈荆鸿(1903—1993)有多首诗题其木棉画,可有助于我们认识这些饱含司徒奇艺术激情的艺术佳构。如题司徒奇作于1987年的《未妨好色是英雄》曰:“九霄直欲挺身冲,小草人间一览空。但觉此心犹赤子,未妨好色是英雄。独存南海衣冠气,想见蛮夷大长风。醉倚江楼春不管,酡颜闲映晚霞红。”将司徒奇画中所表现的气势及木棉所蕴含的英雄本色画龙点睛,赋予其画面以外的内涵。题司徒奇作于1990年的《吐绶纷纷饮花乳》曰:“烛龙衔出似金盘,火凤巢来成绛羽。收香一一立花须,吐绶纷纷饮花乳。”诗画一律,相得益彰,使其木棉画有别平常。再如题司徒奇同年所作的《西江最是木棉多》曰:“西江最是木棉多,夹岸珊瑚十万柯。又似烛龙衔丽日,照人天半玉颜龙。”与前者交相辉映,使木棉画得探骊得珠之境。陈荆鸿为司徒奇木棉画所作多首题画诗,正好为其画加一注脚,是可谓“奇画鸿题”,堪称艺苑佳话。

二

与花卉画的多样风格相比,司徒奇早期山水画基本上是一以贯之。与诸多“岭南画派”画家不同的是,司徒奇早期山水画几乎很少有折中中西的痕迹,完全是传统一派的画风,与广东“国画研究会”成员如黄君璧、卢子枢、卢振环、潘和、李研山等人的风格倒是比较接近。这种非“岭南画派”元素的做派在第二代、第三代传人中并不鲜见,这是一个值得探讨的话题。

司徒奇的山水画创作历程,可上溯至20世纪50年代。现在所见最早的山水画,为其作于1950年的《漓江一角》。该画以近乎水彩画的笔触描写群山,而渔舟、船夫及衬景多为淡墨写就。这样的技法或者得益于司徒奇早年学习油画的经历,类似的技法在“岭南画派”创始人高奇峰的《渔村夕照图》(广东省博物馆藏)中也可见到,或可证司徒奇私淑其师叔。如果说这件作品还能依稀找到司徒奇早年在山水画方面借鉴水彩等西画技法的话,其随后创作的山水画便完全是固守传统,直到迁居加拿大以后才有所变革。如1956年所作的《层峦耸翠图》,乃南派山水作风,无论构图还是技法以及意境,都是黄公望、王蒙、董其昌以来的画风延续。所写草木葱荣,飞泉流瀑,用浅绛设色写山石,既有高远之法,也有深远之境,在画境中寄托传统文人隐逸、远离尘嚣的山林之趣,是文人画的典型模式。其他如1958年的《松石飞泉图》和1959年的《溪亭翠霭图》,虽有构图和题材的不同,但其画境与技法大抵不离此道。多为写意山水,以高远为主,意境深远。这一时期,当留在中国大陆地区的“岭南画派”画家如关山月、黎雄才、黄独峰、方人定等都在忙于创作红色主题绘画时,司徒奇仍然可以秦时明月汉时关,一度沉浸在自我胸臆的舒展,恪守传统文人的笔情墨趣。这在其山水画中表现最为明显。在一件作于1960年的《好山浓入画图青》中,完全是水墨绘制,将墨的浓、淡、干、湿、焦等五种变换形式淋漓尽致地表现在纸上,这不是熟谙传统水墨的运用者可以轻易达到的。或可看出司徒奇在水墨应用方面的游刃有余。作于1970年的一组小画《渔村小景》,构图简洁,意境空灵,多写一叶轻舟摇曳在江州,或近处点缀以芦苇,或远处散布浅山,一种淡远、宁静、祥和而悠然之趣跃然笔下。

到了80年代,司徒奇因定居加拿大,对域外风景及画风多所了解,故山水画风略有变化,如作于1980年的《洛矶横云》便是以泼墨大写意之法写山水,以墨的浓淡互变加深色颜料渲染雾霭朦胧的远山和绵延不绝的近山。这种探索与张大千去国后转向泼彩山水一样,有着相似的艺术嬗变历程。在作于同年的《洛矶晴雪》中,直接以水彩颜料加淡墨,描绘洛杉矶大雪封山的场景,气势磅礴。到了90年代,他所绘制的山水则直接运用水彩和水粉等西画颜料,再和中国画传统的水墨、花青、赭石等相融合,成为其移居加拿大之后另一种新的尝试,这在其作于1990年的《印第安村晴雪》中表现最为突出。画中村舍、电线杆和远山都为红色和蓝色水彩,而空气的渲染和云雾则为淡墨加焦茶混用。这种近乎西画创作的中国山水画是他的一种大胆尝试。

尽管有各种不同的摸索与艺术实验,司徒奇山水画中表现出的艺术精神仍然是传统一路。这与其花卉画并无二致。

富贵叠叠图 纸本设色 广州艺术博物院藏

三

从存世作品的数量而论,司徒奇的人物画居于末次。但就其艺术特色及独创性而言,则并未比花卉和山水稍逊一筹。在从艺之初,司徒奇的油画便以人物入手。后来改学国画以后,其专长的领域转为花卉。即便如此,我们在其少量存世的人物画中,亦可略窥其画艺一斑。

资料显示,司徒奇最早的国画人物是其大约在十五岁(即1921年左右)时所作的《寿星图》,所写一寿星左手拄杖,右手托桃,无任何衬景。这类画一般是为人祝寿,其功能性、实用性已然超越其艺术性。在居廉的人物画中最为常见。据此可看出司徒奇早年从事绘画,或许更多是从受众所喜爱的题材入手,或为谋生考虑的因素多于艺术诉求。比之稍晚一点的人物画是1939年司徒奇为其师兄李抚虹(1902—1990)所作的《镜湖花市》,描写的是粤俗春节前夕逛花市的情景。两位长袍男士背对着观者在摆卖水仙花的摊位前徜徉,摊主是一位背着孩子的妇人,面对着观者。画面构图简洁,小写意,主色调为花青色,有一种冷峻之感。从绘画构图、色调及造型看,似乎还有一些早年学习油画的印迹。另一件作于1941年的《月上柳梢头》则为工笔淡彩,用笔细腻,以一种特有的技法刻画出月圆之夜,人约黄昏后的诗情画意。画面唯美,仕女旖旎,空气有质感,有一种朦朦胧胧的意境。人物的表情及服饰、色彩及环境的渲染,都受到日本画的影响,可以找到很多如竹内栖凤等日本画家的影子。这一点,和高剑父另一弟子方人定(1901—1975)早年的人物画极为接近,都是和从日本画中得到滋养有关。

镜湖花市 纸本设色 1939年

司徒奇50年代以后的人物画,开始回归传统,如作于1952年的《白衣观音》,为白描法写观音,人物线条流畅,如行云流水,和晚清以来如俞明、费丹旭、刘泳之等人的画风颇为接近。这类宗教题材的绘画,除了本身的艺术价值外,更蕴含作者对佛教的敬畏与虔诚,正如圆泰居士同年题跋所云:“稽首大悲,波罗揭谛。从闻思修,入三摩地。三十二应,现身尘世。众多妙容,遍十方界。如镜现形,如月印水。振海潮音,法施无畏。教化众生,得大自在。”这是以笔墨做佛事,画中已蕴含禅意。

有意思的是,到了80年代,司徒奇开始绘制一些木偶类人物画。这类画中人物多变形夸张,构思奇特,并无任何衬景,多以咖啡色为主色调,人物嘴唇为鲜红,或许这是他客居海外以后受域外画风影响,或许只是对玩偶的写生。但为何会创作此类人物画,或者是在什么样的背景下完成这类画,现在已不得而知。

“岭南画派”诸家中,除方人定和黄少强(1901—1942)外,几乎都是以花卉独擅,兼擅山水、人物。人物画多为弱项。司徒奇也是如此,但透过其仅有的数件人物画,我们不难看出其取法传统、熔铸中西的艺术取向。这种程式,无论是在创始人高剑父、陈树人、高奇峰,还是第二代传人如关山月、黎雄才、赵少昂、杨善深等人身上,都能找到类似的表现。因而,探析司徒奇的人物画,便可洞悉“岭南画派”的一个普遍现象。

四

司徒奇是一个长期游离于主流美术圈之外的“岭南画派”传人。虽然他在中国的澳门、香港、广东及加拿大等地弟子众多,影响甚巨,但在以北京为中心的文化语境中,他的名字还不是被很多人所熟知。他在艺术领域中的各种探索,以及留下的大量作品,折射出一批蛰身海外的艺术家的普遍状态。实际上,艺术本无地域流派之分,但由于司徒奇作品的传播及活动区域所限,美术界对他的认知尚不够充分。

司徒奇从恪守传统到中西融合,从转益多师到自成一格,从文人雅趣到雅俗共赏,无论是花卉,还是山水、人物,都表现出极大的艺术激情与鲜明的艺术个性。作为一个“岭南画派”传人,他传承了该画派坚守的革新与折中的传统,同时也创造性地将其画风脱去画派的各种桎梏,在岭南画坛独树一帜。当我们在回顾他的艺术历程与探析其艺术风格时,是不能不认识到这一点的。

英雄本色图 纸本设色 广州艺术博物院藏