国学艺术札记(二)

徐建融

国学艺术札记(二)

徐建融

小名头的绘画史

一部中国画史,从魏晋以后,由无名而进入到有名,历唐、宋、元、明、清,每一个时代,既有开宗立派的大名头,也有述而不作的中名头、小名头。而绘画史的撰写,唐宋和明清迥然不同。

唐宋画史的撰写,既写顾、陆、张、吴、阎立本、张萱、韩幹、孙位等大名头的成就和作品,也写莫高窟的壁画、佚名的《游骑图》《宫乐图》等作品。既写荆浩、李成、董源、郭熙、刘李马夏等大名头的成就和作品,也写大量佚名的或王希孟、陈清波等中小名头的作品。既写徐熙、黄筌、崔白、赵佶、扬无咎、李迪等大名头的成就和作品,也写大量的佚名的作品。既写武宗元、李公麟、梁楷等大名头的成就和作品,也写大量佚名的或张择端、李嵩等中小名头的作品。

它们给我们的印象,就是在这一时代,大名头的成就固然标程百代,中小名头的作品同样水平高华甚至堪称经典。我们看敦煌的壁画,那种高超的风华,如江海般波澜壮阔!而它们的作者,不过是当时二三流的画工。因为当时的敦煌虽然颇盛,但只是边陲的偏僻之地,当时的中心城市是长安、洛阳。而任何时代的第一流画家,肯定集中于中心城市各显神通,不可能到边陲之地去打天下。至于张择端,尽管被认为是北宋画院的待诏,但当时开封的国家画院中,即使都是优秀的画家,也肯定有大、中、小名头之分,他肯定够不上第一流的大名头,所以在宋代的画史典籍中,根本没有他的名字记载。如果不是因为留下了《清明上河图》这卷千古的经典名作和拖尾上金人的题跋,我们也许根本不知道宋代有“张择端”这样一个画家。王希孟亦然,他不到20岁便去世了,如果不是因为留下了《千里江山图》这卷杰作,并曾得赵佶亲自指授的记载,他也不可能为我们所知。

然而,明清画史的撰写,尤其是晚明以后画史的撰写,却只写徐渭、董其昌、陈洪绶、四高僧、清六家、龚贤、赵之谦、虚谷、任伯年、吴昌硕等大名头,而少写中名头,不写小名头。这使我们觉得,明清的画史与唐宋虽风格不同,但辉煌相同。但即使画史中写到的中名头,赵左、沈士充、金陵八家中除龚贤之外的另七家,高翔、李复堂、李方膺、改费、戴熙等中名头,相比于大名头已黯然失色。至于大量没有写进绘画史的李勉、余集、后四王等等,水平之低劣,实在让人不敢恭维。

就像唐宋时期的小名头都是向大名头学习的。明清时期的中名头、小名头同样也是向大名头学习的。为什么唐宋的小名头向吴道子、李成、黄筌学习,能创作出敦煌壁画和《清明上河图》《千里江山图》《碧桃图》《出水芙蓉图》这样经典的作品,而明清的小名头向徐渭、八大、石涛、董其昌、“四王”学习,却创作不出《墨葡萄图》《秋兴八景图》这样优秀的作品呢?

从小名头的画史,不仅可以使我们看到唐宋画史的普遍辉煌,百分之九十都是优秀的,百分之五是不错的,只有百分之五是较差的;而明清画史的特殊辉煌,百分之五是优秀的,百分之五是不错的,百分之九十是较差的。更可以使我们看到,唐宋画史的大名头所示范而为中小名头所学习的画派,具有普遍推广的价值,如鲁男子的以礼设防,如龙伯高的端谨周详;而明清画史的大名头所示范而为中小名头所学习的画派,仅具特殊的推广价值,如柳下惠的坐怀不乱,杜季良的好义纵侠。明乎此,则鸡窝可以飞出凤凰;不明乎此,则龙种只能孵出跳蚤。

石涛 山水清音

感情和责任

感情者,人性之所根;责任者,人格之所本。人性为先天所具,人作为动物,人性终不可灭也。人格为后天所养,人区别于动物,人格终不可丧也。孟子说:“人而异于禽兽者几稀。”这不异的大部分是人性,而异的小部分正是人格。

古之君子首重人格,故重责任之担当,所谓“任重而道远”,乃至“克己复礼”“杀身成仁”。其责任者,自任于天下、国、家,君臣、父子、夫妻、兄弟、朋友。但并非灭绝人性,摒弃感情,而是以人格、责任约束之,“发乎情,止乎礼”是也。

明清以还之文人,首重人性,故重感情之真挚,所谓“为情而生,为情而死”,而责任丧矣。一己之感情所关,虽“破国亡家不与”,况父子、夫妻、兄弟、朋友邪?此所谓“人性解放”,于今为甚。

清兵入关后,紧锣密鼓地准备南下,南明的形势风雨飘摇。有一次,钱谦益携柳如是游黄山,柳感时势而赋诗,有句“与君携手祓征尘”。钱回答管他什么时局动荡,我们只管欣赏眼前的美景吧!所以,人格、责任,以天下、国家、别人的利害置于自己的利害之上,而人性、感情则以自己的利害为中心,不仅不管天下、国家、别人的利害,甚至为了自己的利益而损害天下、国家、别人的利益。

小到家庭夫妻的礼仪。男女少艾结为夫妻,组成家庭,今天的追求叫“爱情是婚姻的基础”。男女之间的感情相投,上升为爱情,我非君不嫁,他非卿不娶,山盟海誓,终于有情人结成了美眷。但“婚姻是爱情的坟墓”,闪婚之后,很快就感情不和,这感情移到婚姻之外去了,于是又闪离。不仅今人如此,古人亦如此,如倡导“为情而生,为情而死”的汤显祖,便常到青楼中去寻找新新不已的爱情刺激,染上一身梅毒。所以说,没有责任而仅以爱情为基础的婚姻是不牢靠的。因为感情是变动不居的,任何人都有喜怒哀乐,而不可能只有喜和乐而没有怒和哀,爱情当然也是如此。“爱美之心,人皆有之”,家花不如野花香,也完全有可能,则移情别爱,人性使然。无非讲责任则“君子好色而不淫”,不讲责任只讲爱情则婚姻因此而破裂。所谓“只有永恒的利益,没有永恒的朋友”,责任系于义,感情系于利,看似纯真的爱情其实也是系于利,或为色,或为财,或为其他,总之于我有利,而且这个永恒的利,并不永恒地绑死在某一个人身上。所以,婚姻从爱情坚贞始,常从感情不和破。

古人则不然,婚姻家庭的组合不以爱情为基础,而是以责任为基础。男女双方,甚至从未见过面,当然更谈不上感情和爱情。父母之命,媒妁之言结成了夫妻,洞房花烛揭开红盖头才互相认识。但双方都知道自己的责任在齐家,包括延续香火,于是在责任的基础上逐步产生感情,相敬如宾也好,性格不合也好,一般不会离婚。以爱情为基础的婚姻,往往小夫妻要与父母分居,在二人世界中独立他们的爱情生活,结果爱情还被埋葬。以责任为基础的婚姻,往往与父母共同生活,在四世同堂中承担他们的责任担当。小人喻以利,所以再山盟海誓的爱情婚姻也常不可靠。君子喻以义,所以再没有爱情的责任婚姻也多天长地久、白头偕老。

今天的时代,当然不同于古代。人性既已大解放,感情、爱情对于婚姻家庭的组成当然是不可否定的,但仅以此为基础还是非常不够的,我们更需要提倡责任,夫对妻的责任,妻对夫的责任,夫妻对父母、子女、家庭、家族的责任。发乎情,止乎礼,才能使家庭和美。

不仅对婚姻、家庭要讲责任,对兄弟、朋友、单位、社会同样要讲责任。没有责任的感情用事,对婚姻、家庭的危害众所周知,对兄弟、朋友、单位、社会的危害同样不容小觑。

唐寅 落霞孤鹜图

知行合一

知,即认识、想法、理论、计划、纲领;行,即实践、行动。历来有先知后行、先行后知、知难行易、行难知易的不同说法与争论。这些不同的说法,实际上也属于“知”的范畴。

先有了明确的认识并上升为理论,然后付诸行动;没有明确的认识,贸然地行动,没有方向,就是盲目的行动,这样的行动就不会取得有价值的成果。这就是先知后行。

先有了实践的行动,实践出真知,才可能形成正确的认识并上升为理论;没有实践的行动,闭了门冥思苦想,想出一个理论,这样的理论就是脱离实践的、没有价值的理论。这就是先行后知。

取得正确的认识是最难的,一旦有了正确的理论,在这个理论的指导下,实践的行动就很容易取得成效。这就是知难行易。实践的行动是最难的,想出一个正确的想法并制定计划是很容易的。但即使有了这样的想法和计划,付诸实践的行动却非常艰难,所谓“一个实践的行动,胜过一打纲领”,这就是行难知易。

这样的争论,以此否定彼,以彼否定此,争来争去,各不相让。就像一群大雁飞过来,甲说射下大雁红烧好,乙说射下大雁白煮好;甲说应该瞄准第一只射,乙说瞄准了第二只射。争执不下,但始终不放箭去射,结果大雁飞走了。其要害便在于把“知”“行”看作两件对立之事。知就是不动手地想主意,行就是不动脑地做事情。

至王阳明,倡为“知行合一”之说。他认为知和行其实是一件事。“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知,知行工夫本不可离。”“知是行的主意,行是知的工夫,知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在,只说一个行,已自有知在。”但一件事总要分两层去说。他指出两种错误,一种人“懵懵懂懂地任意去做,全不解思索省察”,这样的行没有方向,并不是真的行;另一种人“茫茫荡荡,悬空去思索,全不肯着实躬行”,这样的知属于“纯理论”的形而上学,并不是真的知。“不知不足以为行”,“不行不足以为知”。

但阳明心学至晚明演变为异端邪说,成为导致明朝覆灭的一个重要原因,引起顾炎武、黄宗羲、王夫之等的不满,并追根溯源,归咎于阳明心学,“知行合一”说也遭到否定。至20世纪,更长期被作为“唯心主义”的用“良知”去取消付诸实践的行动。但试想,王阳明本人不仅倡导心学,而且在文治武功方面创造了赫赫功业,要说他的“知行合一”说是不要行动的唯心主义,怎么讲得过去呢?这种情况,就像中国共产党早期时共产国际的理论家们指斥毛泽东是不要理论的“经验主义”,异曲同工。无非毛泽东后来取代共产国际的理论家成了共产党的最高领袖,所以他的“实践论”才被公认为辩证唯物主义的理论联系实践。而王阳明已被公认为名教罪人,所以他的“知行合一”说一直未能摆脱“唯心主义”“不要实践”的定性。

近年来,习近平总书记反复强调王阳明“知行合一”说理论结合实践的意义。在2016年G20峰会的开幕词中更明确表示:“知行合一,采取务实行动。承诺一千,不如落实一件。我们应该让二十国集团成为行动队,而不是清谈馆。今年,我们在可持续发展、绿色金融、提高能效、反腐败等诸多领域制定了行动计划,要把每一项行动落到实处。”“行动计划”是知,但它不是清谈的知,而是行动的知;“行动计划”“落到实处”是行,但它不是盲目地行,而是计划地行。这就是“知行合一”。

历来对“合一”的阐释,包括“天人合一”“政教合一”“合二而一”等等,都认为是把几件事结合起来成为一件事,不仅你中有我,我中有你,而且你即是我,我即是你。唯独对“知行合一”认作是用良知否定实践的行动,这是非常奇怪的。理论源于实践,实践在理论的指导下进行并完善理论,这是对阳明“知行合一”说包括其思想、行为的最好解释。

北山移文

六朝孔稚珪的《北山移文》,记周颙借隐居北山而获高士之名,卒得进仕途的故事,讽刺世上那些名利熏心之徒,以淡泊名利高自标举的种种丑态,实使“淡泊名利”蒙羞增秽。相比于身居魏阙,心在江湖,可谓身处江湖,心在魏阙。后来的“终南捷径”,更典型地印证了中国文化史上的这一现象。

一件事,一个行为,凡是被公认为是高尚的,而与之相反的事和行为则被认为是卑劣的,则最卑劣的人往往会借这件事、这个行为来实现与之相反的事和行为。不独北山、终南,诗文、书画莫不如此。

人性的本质弱点,集中表现于对名利权的无厌贪欲。但任何人都是处于社会关系之中的,社会对于人性则有一定的限制,要求用人格去约束人性不使其无限地膨胀。于是,追逐名利被认为卑下,淡泊名利则被认为高尚。这样,凡是不愿用人格去约束人性的人,为了满足无限的贪欲,便有两种做法:一种公开地表示自己追逐名利权,一种公开表示对名利权看得很淡,甚至表示拒绝名利权。这就是“满口仁义道德,满肚男盗女娼”,甚至不仅表示在口头,而且表示在“行动”上,但他的“行动”,一定要向别人表明,让别人知道。虽然,名利权的获得可以通过公开的参与社会竞争而获得,但那必须付出艰巨的努力,甚至付出了艰巨的努力最终还得不到,如徐渭心系“白马银鞍”的扬眉吐气,却一生屡战屡败于科场,落得个“闲抛闲掷野藤中”。于是,一些“聪明”人,往往必是读书的人上人,而不可能是阎闾卑贱的中下层人,他们便退出社会竞争,以淡泊名利自居,显示出他的高尚脱俗,赢得社会的名声,反而更容易获得名利权,周颙是一个例子,卢藏用更是一个例子。前者是“积劫方成菩萨”,甚至是积了劫还成不了菩萨,后者却可“一超直入如来地”!

专以绘画论,山水被至于画家十三科之首,处于最高尚的地位,尤以水墨为上。淡泊名利的画家专注于此,获得了社会的好评,而且这种好评不一定在当时,而是在后世,如吴镇的画名在生前并不太响,身后却被推为“元四家”之一。但他无意于别人的赞毁,坚守着他的山水为首,水墨为上。而热衷于名利的画家往往也回避俗艳的人物花鸟,而“专注”于水墨山水,旨在生前即获得社会轰雷震耳的好评,至于身后为画史所淘汰,卒归于寂寂无闻,他是不管的。本来是“幽人隐士之诮,世目未必售也”“但少闲人如吾二人耳”。后来竟成了泉石膏肓、烟霞痼疾弥漫于康衢,满街俱是闲人!这样,高尚的水墨山水,便成了最恶俗的画科。仁智之乐的林泉高致,便成了利欲之具的市井风雅。

还有梅兰竹菊,世称“四君子”,也是风雅的高标,“淡墨挥扫,整整斜斜,不专于形似而独得于象外者,往往不出于画史,而多出于词人墨卿之所作”,以其“胸中逸气”,溢为“逸笔草草”,览之“虽执热使人亟挟纩也”。后来也演变为世之俗工的自标风雅而风漫天下,以胸中俗气作“逸笔草草”,“十字街头论担卖”。遂使天下高标第一,沦于尘世俗品无双。

是皆“学遁东鲁,习隐南郭,窃吹草堂,滥巾北岳”,“虽假容与江皋,乃缨情于好爵”,使“芳杜厚颜,薜荔蒙耻,碧岭再辱,丹崖重滓”。虽“丛条瞋胆,叠颖怒魄,或飞柯以折轮,乍低枝而扫迹,请回俗士驾,为君谢逋客”,又怎能禁止利欲熏心之徒作“耿介拔俗之标,潇洒出尘之想”呢?

一三五不论

“一三五不论,二四六分明”。这是律诗的常识;但它不是绝对的,有些地方,一三五必须论,有些地方二四六可以不分明,这同样是律诗的常识。具体而论,“平平仄仄平平仄”的第六字或“仄仄平平仄”的第四字,只要它的对句(即下句)“仄仄平平仄仄平”的第五字或“平平仄仄平”的第三字用了平声,也就可以用仄声,再加上可以不论的七言第五字或五言第三字,从而变成“仄仄仄仄仄”的五仄相连。如“南朝四百八十寺”,“四百八十寺”五仄相连,因下句“多少楼台烟雨中”之“烟”为平声救他;又如“一身报国有万死”,“报国有万死”亦五仄相连,因下句“双鬓向人无再青”之“无”为平声救他。这是二四六可以不分明的例证。

此句式的对句“仄仄平平仄仄平”的第三字或“平平仄仄平”的第一字必须论,因为如果不论的话,便变成了“仄仄仄平仄仄平”或“仄平仄仄平”,除末字押韵外,全句中只有一个平声字,称作孤平,这是不允许的。但也有变通之法,便是把七言的第五字或五言的第三字换作平声,称作自救。如“双鬓向人无再青”的第三字“向”为仄声,“无”字便作了自救,当然,“无”字同时又救了上句的“万”字,为自救、救他,一箭双雕。

此句式的粘句“仄仄平平平仄仄”的第六字或“平平平仄仄”的第四字也可以不分明,只要七言的第三字不动,第五字改为仄声,或五言的第一字不动,第三字改为仄声,变为“仄仄平平仄平仄”或“平平仄平仄”,称作“特殊句式”。如“欲把西湖比西子”“羌笛何须怨杨柳”等,便是“仄仄平平仄平仄”。

此句式的对句“平平仄仄仄平平”的第五字或“仄仄仄平平”的第三字,原则上不可不论,因为不论的话最后三字就成了都是平声,俗称“三平调”。但“三平调”的限制仅在于“原则上”,而不是像“孤平”那样是绝对的不允许。或言“三平调”仅见于“永明体”,而不见于近体(即格律体),这是不全面的。如“打起黄莺儿,莫教枝上啼。啼时惊妾梦,不得到辽西”,“黄莺儿”便是三平。又如“义公习禅寂,结宇依空林。户外一峰秀,阶前众壑深。夕阳连雨足,空翠落庭阴。看取莲花净,方知不染心”,“依空林”也是三平。我把这两首诗全文抄在这里,目的是为了证明它们既不是“永明体”,更不是“古体”,而恰是格律精严的近体。

而上举的“户外一峰秀”,是“仄仄平平仄”的句式,第三字不论,只有一个“俱”字是平声,便变成了“仄仄仄平仄”。相比于“孤平”的“仄平仄仄平”更加孤平,为什么不允许“仄平仄仄平”而允许“仄仄仄平仄”呢?这就是格律,没有道理可讲的,就像高考的招生有一个最低分数线,有特长的不到此线不能进。有特殊情况的不到此线却能进是一样的道理。

最后需要说明的是,平仄和粘对,作为近体诗的格律,虽然“殆近法家,难以言恕”,但黄山谷云:“宁可使句不律,不可使句弱。”所以,只要诗意高明,偶有失律,亦无伤其雅。典型的例子如“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流”,首句“仄仄平平仄仄平”,第二字“人”便应仄而用了平。

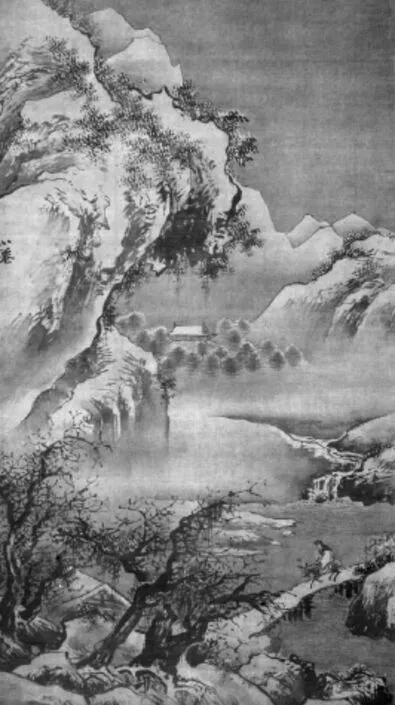

吴伟 灞桥风雪图轴

商贾

世以“文人士大夫”一词,认为文人即士人,士人即文人。我指出,凡由两个以上名词组成的复合名词,它们一般为同一类,但绝非同一种。如“山水”“工农兵”“帝王将相”等,绝不可认为山就是水,工就是农,农就是兵,帝就是王,王就是将,将就是相。难之者表示,“富商巨贾”“商贾”并称,商不就是贾,贾不就是商吗?非也。

“商贾”并称,始于三代,后世散文诗歌中,或有以为同义的,但在对文时,却指两种不同的商业分工行为,绝不混淆。其货通有无的行为虽同,但商者,所事在从上家以低价采购、买进;贾者,所事在向下家以高价销售、卖出。《周礼·天官·太宰》及班固《白虎通·商贾》:“六曰商贾,阜通货贿。”郑玄《注》:“行曰商,处曰贾。”也即以商为从事外出采购工作的行商,而以贾为从事驻地销售工作的坐商。虽然,薛综的《注》《文选》及张平子的《西京赋》“尔乃商贾百姓”,以贾为行商,商为坐商,但一般不为人采信。至于《周书·酒诰》中的“肇牵车牛,远服贾”,或以贾为行商的又一证据,商为坐商,我以为释义有误。这里“肇牵车牛”而“远”的当然是行商,却不是所“服”的“贾”,而是指通过行商的采购,为坐商的贾提供了销售的货源。

商贾的经营规模都是比较大的。正因为大,所以就有明确的分工。生产方卖货给商人,商人批货于贾人,贾人售货于百姓,所谓“术业有专攻”,才能推动商业经济的繁荣。今天的坐商,跳过行商直接向生产方要货,那是因为科技、交通、物流、运输的发达所致,在古代的闭塞条件下,那是绝不可能做到的。

当然,在商贾之外,还有一种商业行为叫“贩”,自购自销,兼商而贾,类似于今天的跳过行商。但这种行为,在今天可以做大做强,在古代是绝对做不大的,而只能局限于一地的小打小闹,图个温饱。《汉书·食货志》中的晁错《论贵粟疏》:“而商贾大者积贮倍息,小者坐列贩卖,操其奇赢,日游都市。”说明“贩”者,不仅没有自己的仓库,甚至是没有自己的门店的。《周礼·地官·司市》:“夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主。”郑玄《注》:“贩夫贩妇,朝资夕卖。”早上买进,傍晚就卖出了,甚至还有自产自销的。

当然也有做得大的。如《史记·吕不韦列传》:“阳翟大贾人也,往来贩贱卖贵,家累千金。”他是一个坐商,但也从事行商的采购工作,或从行商手里进货却把进价压得很低,所以也发了大财。但这样的例子在古代很少见。至于既为坐商,又介入了行商的行为,破坏行业的规矩,更说明了吕不韦是一个不安分、不按常规出牌的人。

由于商人在古代的社会地位不高,文史中很少有某商某贾的记载,所以,我们很难举出某一位是商人,某一位是贾人;更由于在散文诗歌中,即使在古代,也将商贾视为同义,如“老大嫁作商人妇”“嫁与瞿塘贾”,所以,今天便混淆了二者的不同。到了后世,尤其从明中期以降,不少大商贾打破了商贾的分工界限,如晋商、徽商,集远行异地采购、驻坐某地销售于一身,甚至集生产、销售于一身,也就不再强分商贾了。但读书人在古代的社会地位极高,士人、文人,如泾渭之分明,韩愈、苏洵、苏轼、顾炎武,无论在朝还是在野,都是士人;李白、董其昌、袁中郎、张岱,无论在朝还是在野,都是文人。一商界也,以分工不同,行则商人,坐则贾人;一读书界也,以价值观不同,志于道则士人,志于艺则文人。君子尚且“不器”,所以,商贾的分工当然可以伴随着商品经济的发达而被打破。但读书界的价值观之别是永远不可能混为一谈的。