陈银平山水画小议

史忠平

(中国人民大学美学博士、西北师范大学美术学院副院长、教授、硕士生导师)

银平山水画册付梓在即,嘱我作序,我自知浅陋,但承蒙抬举,却之不恭,便欣然答应了。

按常理,我应该直奔主题,单说银平其人其画。但看过他的作品之后,我改变了主意。因为他的画让我想起了晚明书画巨匠董其昌。

董其昌弱冠之时染毫学画,而立之后搜集元四家遗墨并“与南北宋五代以前诸家血战”,知天命之年集古人之大成。他一生宦游南北,鉴藏古画无数,其“南北宗”之高论响彻古今画坛,无需多言。我想说的是,他在“临”与“摹”之外,践行了另一条师古之路,那就是“仿”。

对于董其昌以“仿”为主的师古手段,学界褒贬不一。但我个人认为这是一种智慧的学习方式,因为这种方式会使学习者在“师古人”的过程中表现出一种主观而直觉的态度,并有较强的主动性。董其昌固然是伟大的,其“仿”的实践经验对他个人而言也是成功的。但这种学习方式被他的追随者们生搬硬套,最终走进了死胡同。二十世纪以来,声讨“四王”的呼声也殃及到董其昌。于是,这种自由、随意、主观的“仿”的师古理念和方法逐渐离我们远去了。

谈到这里,该说银平了。

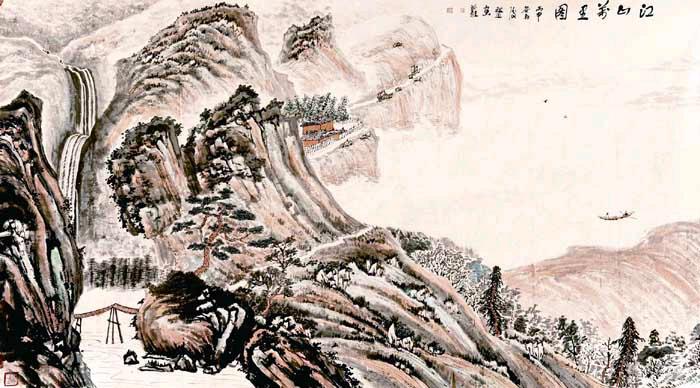

银平的画无疑是以師古为主的,但他并非为某家所役,而是积极主动的汲取古人营养。譬如他的《拟子久溪山雨意图》,构图类子久,但皴法又不完全是子久,作者有意将黄公望的长披麻皴加密加厚并施以湿墨技法,从而自然的将王蒙和吴镇二家融入其间。而画中云烟变灭之态又显然源自于米友仁《潇湘白云图》中的勾云之法。也即是说,此画名为临习黄公望,实则以众家笔墨铸一己之面貌。如此看来,银平在思路上与董其昌的师古理念是一致的。对于一种逝去多时的师古方法,对之有所关注并予以实践,本身就是一种贡献,可喜可贺。

正因银平选择的是一条师古道路,并延续了“仿”的理念,所以他的作品便有着与众不同的特质:

一、古。我说的“古”不单指他的画有古画的面貌,更重要的是,其作品散发着古朴和正气。这一方面来自于银平对古人精神的领会,一方面也来自于他的阅历和个性。银平生于陇上,为人直爽、豁达,与他接触,你就会为他的一身正气所感染。常言画如其人,人既如此,画焉能不随。

二、雅。“雅”是与“俗”对应的美学概念。我说银平画“雅”,有两层意思,其一是他在从艺道路的选择上不随大流,不落俗套。人人皆以古画陈旧而厌之、弃之,而他却以满腔热情来倾注。其二是他的画面比较雅致。如《君子乐山图》、《擬石涛江棹万里图》等无一不透露着一股清雅的气息。

三、静。与当下绘画相比,中国传统绘画最大的特点就是正气和静气,正气产生了静气,静气维持着正气。或许是最初的师古选择成就了银平,或许是长期礼佛涤除了世俗的杂念……。不论何因,他的画的确给人一种安静、祥和之感。《寒江独钓图》、《擬清人笔意图》就是充满静气的作品。

四、活。这里所说的“活”与前面所说的三点并不矛盾。有三个方面,一方面是说银平思维活跃,他所涉猎的范围实际上不止绘画。他在书法、鉴藏、策展等方面都取得了骄人的成绩,并以此来滋养自己的山水画学习和创作。另一方面是指银平画中有着活脱的笔致,如《南山亭子图》中线条劲健而奔放,潇潇洒洒,一派鲜活之象。第三方面是说银平画作虽以师古为主要面貌,但他绝不是那种深陷古人窠臼而不能自拔之人。近年来,银平除深入挖掘古代山水内涵之外,也不忘师法自然和借鉴今人。曾多次举办个人展览,也曾先后携画求教于诸多当今书画名家,尤其是对指画这一少被关注的绘画样式大胆尝试并取得良好的效果。如《山中小雪图》、《一树山花图》、《吟风啸月图》等便是这种尝试的产物。

以上是我对银平其人其画的些许感受,权且为序。作为朋友和老乡,我衷心希望此画册的出版是他新的艺术征程的开始,并祝银平在艺术之路上越走越远。