计划火烧对尚勇子保护区哺乳动物栖息地恢复成效的影响

李俊松,陈 颖,郭贤明,王利繁,时 坤

(1.西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所,云南 勐腊 666300;2.北京林业大学自然保护区学院野生动物研究所,北京 100083;3.西双版纳国家级自然保护区科研所,云南 景洪 666100)

计划火烧对尚勇子保护区哺乳动物栖息地恢复成效的影响

李俊松1,陈 颖2,郭贤明3,王利繁1,时 坤2

(1.西双版纳国家级自然保护区尚勇管护所,云南 勐腊 666300;2.北京林业大学自然保护区学院野生动物研究所,北京 100083;3.西双版纳国家级自然保护区科研所,云南 景洪 666100)

对尚勇子保护区内冷山河区域实施火烧干扰前后哺乳动物对栖息地的利用情况进行监测,分析计划烧除对哺乳动物群落多样性和丰富度的动态影响。结果表明,计划烧除后野生动物群落的多样性、物种丰富度、均匀度均有明显增加,但随着时间的推移多样性指数逐渐恢复到未干扰月份;不同物种在烧除前后被监测到的痕迹数量变化趋势具极大的相似度。研究认为,计划充分和管理完善的火烧间伐在改善野生动物栖息地方面发挥着积极的作用。

计划烧除;哺乳动物;栖息地恢复;生物多样性;尚勇子保护区

计划烧除是通过人为控制和有效管理,实施低强度或中等强度的地表火,烧除林下地表植被,包括枯枝落叶、草本植物、灌木和幼龄乔木树种,以降低林下郁闭度,增大林下空间,促进喜光植物的生长[1]以及森林的物质循环和群落的更新,增加群落的物种多样性,并在一定程度上改善野生动物的栖息地[2]。适度的火烧对优势物种的生长起到抑制作用[1],可平衡群落内生物种间竞争,形成稳定理想的异龄、复层、混交的森林群落结构。增加森林内的生物多样性,维持较高的森林生物多样性水平[3],多样化的生境才能给更多的植物群落提供适宜的生存空间,为更多的动物提供足够的食物和多样的栖息地,从而增加森林生物多样性。

林火干扰因其可通过对植被、土壤理化性质等诸方面的影响,增加林下土壤肥力,补充林下植物生长所需的养分,促进林下植物的生长,提高野生动物尤其是食草动物的食物来源和质量[2],从而为野生动物创造较适宜生境或改善退化生境,影响野生动物种类及种群数量分布。同时需注意的是,计划烧除在一定程度上会破坏某些野生动物的栖息环境和影响野生动物的食物链,对野生动物的保护产生消极影响[4]。

计划烧除对改善野生动物栖息地的意义在国内外不同的文献中都有阐述。如小果野芭蕉(Musesacumiuata)是西双版纳热带地区的一种先锋草本植物,是亚洲象(Elephasmaximus)的喜食植物[5]。计划烧除可促进其局部大量萌发,为野生亚洲象提供更多的食物资源。计划火烧同样使生活在北美短叶松林中的松鸡(Tetraourogallus)的栖息地得到改善和利用,对维持其种群数量起到至关重要的作用[6]。火烧后演替起来的灌木和草本植物是马鹿喜食的植物,墨西哥Jicarilla Apache保护区对区域内进行低强度火烧后的马鹿(Cervuselaphus)栖息地监测显示,次年马鹿的种群数量比未过火区有显著增加[7]。烧除对老化的白茅(Imperatacylindrica)更新也起到积极的作用[8]。

西双版纳国家级自然保护区,因其保护区域内分布有众多珍稀濒危物种,尤其是旗舰物种亚洲象的存在,近年来受到国内外较多的关注。随着保护和管理力度的加大,森林植被逐渐得到恢复,区内大面积的草场和一些稀树灌丛逐渐被茂密的森林所替代,而这些区域过去均是野生动物活动较为频繁的区域。森林植被的恢复,导致食草动物所喜食的草本植物逐渐减少,动物活动的栖息地逐渐退化,食草动物迁移到保护区外的农田活动,踩踏和觅食庄稼的事件发生频率增加,自然保护与经济发展这一矛盾的升级,使得寻求有效的解决方式迫在眉睫。

为积极探索“人与野生动物和谐共处”的新途径,寻求合理的管理模式和有效的管理方法,有效缓解人与野生动物冲突,为栖息在自然保护区内的野生动物,特别是亚洲象、印度野牛(Bosgaurus)等珍稀濒危物种创造稳定的活动范围,有效保护栖息地的完整性,保护野生动物同时减少其对周边村民及农作物危害,西双版纳国家级自然保护区管理部门根据保护区的实际情况,从1993年开始对保护区内部栖息地采取人工促进自然更新的干扰,对人为活动频繁、火灾隐患较大的中老边境线以及野生动物活动较为集中的区域有计划地开展烧除工作,通过合理的人为干预方式,逐渐恢复已被茂密森林所替代的野生动物栖息地,确保野生动物在保护区内有足够的食物和生存空间。

火烧对不同生物类群影响不同,大中型类群活动性强,可通过个体或种群迁移来躲避火烧带来的高温等影响,而活动性相对较弱的小型类群则在火烧过程中烧伤或死亡,有研究表明,火烧使森林土壤节肢动物类群和个体数量显著减少[9]。国内外研究多集中在阐述林火干扰对植被的次生演替的重要作用,而对其野生动物栖息地的恢复效果评估研究较少。本研究旨在通过对云南西双版纳尚勇子保护区内实施火烧干扰前后哺乳动物对栖息地的利用情况进行持续监测和研究,研究计划烧除对食草动物群落多样性和丰富度的动态影响。

1 研究区域概况

尚勇子保护区始建于1980年,是西双版纳国家级自然保护区的重要组成部份,位于勐腊县境内最南端,南端界线与中老国境线相连接长度约22 km,1988年升级为国家级自然保护区。辖区涉及尚勇、勐腊、勐捧、勐满4个镇,与勐捧农场七、八分场相连,涉及26个自然村和5个农场连队以及外来务工承包种地人员共1 490户6 700多人。自然保护区总面积311 km2,其中核心区182 km2,占总面积的58.36%;缓冲区67.4 km2,占21.60%;试验区62.5 km2,占20.04%。保护区自然地理环境十分优越,典型分布的森林生态系统有:季节性雨林、山地雨林、季风常绿阔叶林、热性竹林等。分布有篦齿苏铁(CycaspectinataGriff.)、千果榄仁(TerminaliamyriocarpaHuerchetM.-A.)、绒毛番龙眼(rongmaofanlomgyan)等国家一二级保护植物;区内分布有亚洲象、印度野牛、印支虎(Pantheratigriscorbetti)、云豹(Neofelisnebulosa)、鼷鹿(Traguluskanchil)、巨蜥(Stelliosalvator)、蟒蛇(Pythonmolurus)、犀鸟(Bucerotidae)等多种国家一级和二级保护野生动物,有着完整的生态系统食物链。

此次计划火烧区域有2片区域,均分布在保护区核心区内的冷山河流域,区域地名为南坪老田头和野牛河,前者位于东经101°24′56.23″~101°25′38.59″,北纬21°18′9.707″~21°18′15.08″区域,面积约0.33 km2;后者位于东经101°27′34.1″~101°27′20.3″,北纬21°19′18.7″~21°19′28.4″区域,面积约0.67 km2(图1),2片区域的选择没有特殊相关性。

图1 研究样地—与老挝接壤的尚勇子保护区Fig.1 Sample plot of study- an area of Shangyong sub-reserve bordering Laos

2 调查方法

主要采用样线法监测计划烧除区域干扰前后的野生动物资源分布情况,具体为由5人组成的调查团队沿固定样线记录两侧各10 m宽度内遇到的所有野生动物的相关信息,包括GPS航点、物种名、数量、痕迹类型和新鲜程度、生境类型、行为类型和有无人为干扰等信息。

2015年2月25—28日的4 d时间里,调查团队将火烧区域植被清理完全并严格验收防火线后,于3月9—10日实施计划烧除工作。人为干预下的栖息地恢复工程始于2月,并于3月开展计划烧除工作后结束。在栖息地改造项目实施前,首先进行了一次野生动物资源调查监测,而后同一调查团队分别在实施计划烧除当月和之后的5月、6月、8月每个月分别开展一次重复样线监测,收集数据并完成野外监测工作。所有的数据都在Microsoft Excel表中整理,借助R软件分析。

3 结果与分析

不同的生境监测到的物种次数有极大差异。水域(典型代表区域为硝塘等野生动物可以补充盐分和矿物质的地方)附近物种监测频度最高,其次为天然林;水鹿、赤麂和野猪也会在农地附近活动(图2)。在所有监测到的物种中,水鹿的监测率最高,其次为亚洲象,野猪的监测率较低;粪便结合足迹是监测到亚洲象的主要依据,而对水鹿、赤麂和野猪的监测则主要以足迹为主(图3)。

图2 不同生境监测到的物种频度Fig.2 Frequency of monitored species in different habitats

图3 主要监测物种的总监测次数与痕迹类型比较Fig.3 Comparison between main species′ monitoring times and their trace types

3.1 计划烧除前栖息地监测结果

2015年2月实施栖息地改造项目前开展的野生动物资源监测结果如下:样线行走过程中均未发现野生动物实体,从监测到的足迹和粪便判断在南坪老田头区域活动的物种数为4种,分别为亚洲象、水鹿、赤麂和豺,其中亚洲象共有2个种群,种群数量约为11~25头个体(一群6~10头,另一群5~15头);水鹿足迹2处;赤麂足迹2处;发现2只豺的足迹一处。野牛河区域共监测到6种物种的痕迹(足迹和粪便),分别为亚洲象、水鹿、赤麂、豺、豹和野猪,从足迹判断共有3个亚洲象种群,种群数量约为30~45头个体(一群5~10头,一群10~15头,另一群15~20头);水鹿足迹6处;赤麂足迹4处;豺足迹一处,1只个体;豹足迹一处,1只个体;野猪足迹一处,约10~20头。

3.2 计划烧除后栖息地监测结果

火烧后共开展了4次重复样线监测。首次监测于实施火烧间伐后的第二天(3月11日)进行,在老田头区域共监测到3个物种(亚洲象、水鹿、赤麂)的活动痕迹,其中包括亚洲象痕迹2处,约15~16头个体(一群8头,一群7~8头);水鹿足迹2处;赤麂足迹一处,2只个体。野牛河流域未监测到任何物种活动痕迹。

第二次监测于2015年5月进行,在老田头区域监测到3个种群的亚洲象足迹,约30~50头个体(一群10~15头,一群10~15头,一群10~20头);水鹿足迹3处,粪便1处;赤麂足迹3处;野猪足迹3处,粪便1处。在野牛河区域监测到3个种群的亚洲象的粪便和足迹(一群4头,一群6头,一群7头,独象足迹1处);水鹿足迹4处;赤麂足迹1处,2只个体;野猪足迹2处。

第三次监测于6月开展,在老田头区域监测到亚洲象痕迹1处,2只个体;水鹿足迹2处;赤麂足迹1处;野猪足迹1处,3只个体。野牛河流域未监测到任何物种活动痕迹。

第四次监测于8月进行,在老田头区域监测到亚洲象足迹1处;水鹿足迹2处;赤麂足迹1处。在冷山河流域监测到亚洲象痕迹2处,约10~20头(5~10头种群2个);水鹿足迹3处;赤麂足迹3处。

3.3 生物多样性分析

本研究共5次重复监测同一条样线,持续5个月,覆盖旱季(10月至次年4月)和雨季(5—10月)的部分月份。结果表明,3月份监测到的总物种数目和监测频度最低,5月份监测到的野生动物丰富度最高,监测频度有较明显的增加,但随后2次监测的总物种数呈现下降趋势(图4)。

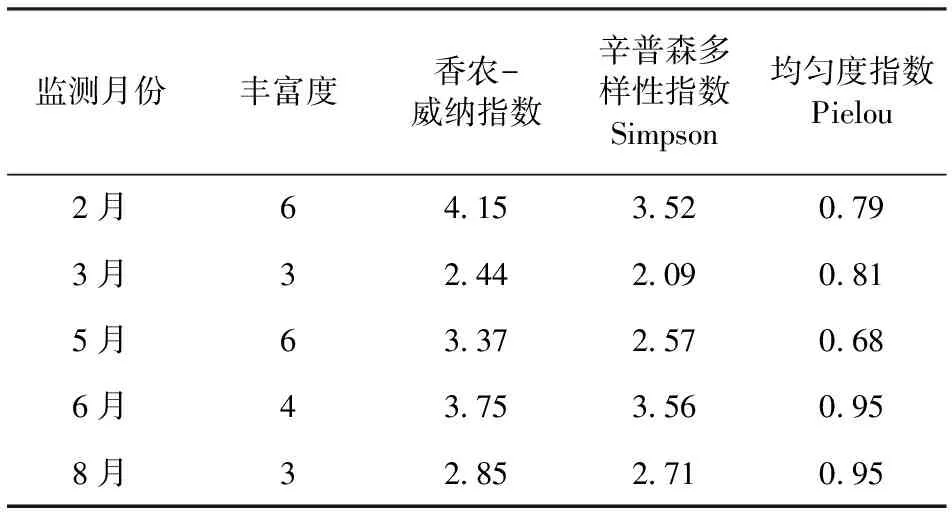

不同物种(亚洲象、野猪、水鹿和赤麂)在计划烧除前后被监测到的痕迹数量变化趋势有极大的相似度(图5),表现为烧除后的3月份监测到的物种痕迹数最少,5月份的监测发现野生动物痕迹数明显增加,6月份野生动物活动频率下降,而在8月份对栖息地的利用频度又有所增加。亚洲象种群数量在火烧前的监测结果表明,在老田头和野牛河流域共发现5个种群,约41~71头个体的活动痕迹。计划火烧实施月份(3月)仅在老田头区域监测到2个种群约15头个体的活动痕迹。5月份在冷山河流域共监测到6个种群约48~68只个体的亚洲象痕迹;6月份仅在老田头区域监测到1处2头个体的痕迹;8月份在老田头和冷山河流域区域监测3个种群约11~21头亚洲象的足迹。计划烧除后野生动物群落的多样性、优势度、均匀度都有所增加(表1),6月份监测到的野生动物多样性和均匀度指数最高,但随时间推移逐渐恢复到未干扰状态。

图4 计划烧除前后不同月份监测到的物种数和痕迹 数目比较Fig.4 Comparison of the account between monitored species and their trace in months before and after prescribed burning

图5 计划烧除前后不同月份监测物种痕迹数 变化趋势Fig.5 Variation tendency of monitored species′ trace in months before and after prescribed burning

表1 计划烧除前后南坪监测到的野生动物群落生物 多样性指数Tab.1 Biodiversity index of monitored wildlife community before and after prescribed burning in Nanping

4个主要监测物种监测区域的空间分布图表明,保护区核心区大型捕食者的猎物资源丰富,野牛河流域和老田头都是亚洲象、水鹿和赤麂等物种分布的关键区域,相较于其他物种,野猪监测率较低,分布零散(图6)。火烧干扰前后的监测对比显示,干扰之后亚洲象和水鹿等物种对栖息地的利用区域逐渐恢复并扩大(图7,图8)。野生动物对栖息地的利用是有选择性的,根据生境质量高低而调整,处在动态变化中。

4 讨论

由于近些年保护区森林植被的恢复和旱季森林防火工作的有效开展,西双版纳自然保护区已从过去建立初期的森林和野生动物类型自然保护区逐渐过渡到以森林为主的保护区,在某种程度上导致了野生动物适宜栖息地的减少和退化。开展计划烧除工作对防范重特大森林火灾的发生起到举足轻重的作用,已成为自然保护区探索生物多样性保护工作的有效途径。通过人工促进野生动物栖息地的自然更新,进一步改造以亚洲象为核心的草食性野生动物的栖息地质量,增加食物源,从而减少野生动物移动扩散出保护区的数量和频度,降低亚洲象等野生动物肇事给当地村民造成的损失,以达到缓解人象冲突、减灾防灾和保护生物多样性等目的。

图6 亚洲象、野猪、水鹿、赤麂在监测月份期间的空间分布Fig.6 Spatial distribution of Asian elephant, wild boar, sambar deer and muntjac in monitoring months

图7 亚洲象在计划烧除实施前后的空间分布Fig.7 Spatial distribution of Asian elephant before and after prescribed burning

通过对尚勇保护区冷山河流域计划火烧区域开展的野生动物对栖息地利用的监测结果表明,有计划和管理完善的火烧间伐在改善野生动物栖息地方面发挥着积极的作用,此行动为有意义的探索和有价值的实践。

在尚勇保护区开展计划烧除,经过周密的前期规划,充分利用自然条件和地势优势,施加有效管理和控制,控制火势蔓延的速度,为火烧区域的野生动物的逃跑留出时间,在火烧实施过程中,未造成野生动物大量死亡事件。虽对土壤动物仍会造成一定的影响,但这些影响是短期的。对开展控制性火烧区域的监测结果表明,低强度用火仅能烧除林下枯枝落叶,并烧死部分林下草本和小灌木,而这些物种很快又能更新萌发,不会造成物种的消失,因此对其所造成的影响只是暂时的。但烧除后林分郁闭度减小,林下空间增大,有利于一些群落中原来没有的物种进入,将促进某些长期由于郁闭度过大而难以生长的物种的迅速生长[7],因此,对群落物种多样性的提高有积极的促进作用。

研究结果显示,2月底的施工和3月初的计划烧除等人为活动干扰使得野生动物对项目区栖息地的利用率降低,但这种干扰是短期的,并在一段时间(近2个月)后逐渐恢复,干扰后随着植被的恢复和动物所喜好植物的生长逐步增大利用频度,表现为监测到的野生动物种类和数量成上升趋势,在5月份呈现峰值。但这种野生动物对项目区域人为干扰后栖息地的利用频度的增加并没有稳步上升,而是随着雨季的到来,植被生长旺盛,保护区内亚洲象等草食性动物的喜食植物种类和数量增多及其扩散化分布,野生动物可移动迁徙觅食区域的扩大而呈现下降趋势,并逐步趋于正常。说明栖息地改造项目的保护成效在短时间内凸显,对野生动物和栖息地的利用有着积极的推动作用,但基于火烧干扰区域面积只占保护区总面积的极小比例,从长期和整体看,野生动物对栖息地的利用将趋于自然状态。

亚洲象对干扰区域栖息地的利用情况同样表现出集中利用和快速分散的特征,这是因为其作为大型食草动物,食量大,活动范围广,火烧区域的野芭蕉等草本植物作为亚洲象的喜食植物具有较强的萌发生长能力,其种群个体数量在条件适宜时可迅速增长,形成优势群落,为亚洲象提供大量食物来源[1]。然而火烧区域面积毕竟有限,在被干扰区域的植被被取食完毕后,亚洲象即而转向其它区域觅食,加之雨季的到来,食物资源分布的丰富度提高,带来了本研究结果展示的在6月和8月份的监测只发现极少种群活动痕迹数。

本研究与杨鸿培等[10]在西双版纳开展地计划烧除对大型食草哺乳动物的影响分析结果相互补充印证,且本研究更加关注烧除前后野生动物群落的多样性、优势度和均匀度的变化。结果显示,在计划火烧后野生动物多样性和均匀度得到增加,因林下植被是一些食草动物的主要食物来源,林下可燃物烧除加速了可燃物的更替,使植物群落处于有利的演替阶段,食草动物可以通过这些新生长的植物获得较好的食物来源,改善了动物的食物资源种类、数量和质量,提高了生境的利用率,使野生动物栖息环境得到短期内改善的保护效果。

本项目建议,在资金不足和无法保障的情况下对计划火烧区域采用不固定管理模式,每年砍烧一片非荒山荒地地段,选择在沟谷、箐沟两侧,而非在同一栖息地上连续固定砍烧管理2年以上,通过火烧适度干扰促进林下植被的生长演替,使其逐渐能接近生态的自然生长,保持森林生物群落的动态平衡,才能发挥长期的栖息地改善和恢复效果。同时,本研究建议对未来每年的计划火烧项目实施效果进行比较,同时对过去的火烧区域实施长期的监测,以监测记录往年火烧区域的生境恢复状态和现状。同时建议将尚勇子保护区的栖息地监测与其他区域的实施效果相比较,在较大景观尺度上开展此人为干扰对整个保护区生境改善的作用评估。开展对野生动物和植被恢复的实时监测,有助于判定草食动物对干扰生境利用的恢复是食物资源的驱使还是因其对天然栖息地的依赖;除了采用样线监测的方法,还可在项目实施区域设置红外相机,细化野生动物对栖息地的利用频率和活动规律的调整和适应;开展不同干扰强度下栖息地的质量改善情况研究。

致谢:感谢西双版纳国家级自然保护区管理局和尚勇保护区管护所领导的支持,感谢尚勇子保护区的工作人员飘优、赵金清、桑捌、当飘、岩丙、车志勇、周开华、董志明、李忠云、波糯叫、刘红波等人在野外工作中提供的大力支持和帮助,感谢北京林业大学野生动物研究所的老师们对论文提出修改建议和帮助,在此一并致谢!

[1] 郭贤明, 汤忠明, 陶庆,等. 利用林火对西双版纳国家级自然保护区生态系统进行有效管理的探讨[J]. 林业调查规划,2011,36(3):61-64.

[2] 王利繁, 王兰新. 利用计划烧除对野生动物栖息地进行管理的探讨[J]. 山东林业科技, 2015(1):50-52.

[3] 尚文艳, 吴钢, 付晓,等. 陆地植物群落物种多样性维持机制[J]. 应用生态学报,2005,16(3):573-578.

[4] 魏志锦, 刘晓东, 李伟克,等. 计划烧除对野生动物栖息地影响的研究综述[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版),2015(3):331-336.

[5] 许再富. 亚洲象与竹/蕉分布隔离的生态效果及其保护对策探讨[J]. 生态学杂志,2004,23(4):131-134.

[6] 胡海清. 林火生态与管理[M]. 北京:中国林业出版社,2005.

[7] 舒立福, 田晓瑞, 马林涛. 林火生态的研究与应用[J].林业科学研究,1999,12(4):422-427.

[8] 高仲亮, 周汝良, 李浩,等. 计划烧除对思茅松林下可燃物碳贮量的影响[J]. 福建林业科技,2011,38(2):30-34.

[9] 杨效东, 唐勇, 唐建纬. 热带次生林火烧前后土壤节肢动物群落组成和分布特征的变化[J]. 生态学杂志,2001,20(5):32-35.

[10] 杨鸿培, 宋军平, 王巧燕. 西双版纳保护区计划烧除林下可燃物对大型食草哺乳动物群落结构及动态的影响[J]. 林业调查规划, 2013,38(1):9-13.

Research on the Impact of Prescribed Burning tothe Mammal Habitat Restoration in Shangyong Sub-reserve

LI Junsong1, CHEN Ying2, GUO Xianming3, WANG Lifan1, SHI Kun2

(1. Shangyong sub-reserve administration of Xishuangbanna National Nature Reserve, Mengla, Yunnan 666300, China;2 Wildlife Institute, School of Nature Conservation, Beijing Forestry University, Beijing 100083,China;3 Research institute of Xishuangbanna National Nature Reserve, Jinghong, Yunnan 666100;China)

This research analyzed the dynamic impact of prescribed burning to the mammals’ diversity and abundance by continuous monitoring their habitats in Lengshanhe zone of Shangyong Sub-reserve experiencing prescribed burning. The results showed that diversity, abundance and evenness of the wildlife community indicated a growth after prescribed burning, but the biodiversity index fell gradually to the undisturbed status as time went on. The variation tendency of detected traces before and after prescribed burning indicated high similarities among diverse species. The results concluded that well-planned and managed prescribed burning could play an active role in improving and recovering mammal habitat.

prescribed burning;mammal;habitat restoration; Shangyong sub-reserve

2017-03-15.

李俊松(1969-),男(彝族),云南勐腊人,工程师.从事自然保护区管理工作.

10.3969/j.issn.1671-3168.2017.03.014

S718.541;S759.93;S865.31

A

1671-3168(2017)03-0057-07