基于活态保护思想的翁里怒族传统村落保护规划

王登辉, 吴晓敏,何 东,李 彤,黄 炜,李 靖

(1.云南农业大学,云南 昆明 650201;2.云南省文物局,云南 昆明 650201)

基于活态保护思想的翁里怒族传统村落保护规划

王登辉1, 吴晓敏1,何 东2,李 彤1,黄 炜1,李 靖1

(1.云南农业大学,云南 昆明 650201;2.云南省文物局,云南 昆明 650201)

基于活态保护思想内涵,系统分析翁里怒族传统村落物质景观、精神文化景观和非物质文化遗产的特征和价值。以活态保护为基础,提出以村落空间格局、干栏式木楞房民居建筑群为主的物质景观和非物质文化遗产作为保护对象的整体性保护规划,通过提升人居环境质量,赋予传统村落时代活力;基于价值判断,协调传统村落保护与发展的矛盾。

活态保护思想;干栏式木楞房;物质文化景观;非物质文化遗产;人居环境质量;保护规划;翁里怒族传统村落

近年来,由于国家和社会各界人士逐渐意识到中国传统村落作为物质文化遗产的不可再生性和传统文化“基因库”的重要性,政府针对传统村落的保护工作提出了意义重大的政策支持,创建了中国传统村落保护名录,2012—2016年,住建部已公布4批全国传统村落保护名录,涉及村落 4 157 个。传统村落保护的理论与实践受到了广泛关注,保护规划研究成为热点。

基于文化领域提出的活态保护思想,探索性地将应用于云南怒江州翁里怒族传统村落保护规划中,通过研究村落保护价值,进而明确保护内容,尝试探索具有显著特色的云南民族文化传统村落的保护方式,基于价值判断来协调保护和发展的矛盾。

1 活态保护思想

活态保护思想最早应用在非物质文化遗产的保护上。1950年日本颁布《文化财保护法》,对民间文化传承人进行“人间国宝”认定,资助其传习技艺并培养传人。1962年韩国制定《韩国文化财保护法》,把掌握民间绝活的艺人称为“活的人类珍品”[1]。2004年中国学者乔晓光针对非物质文化遗产提出 “活态文化”思想,认为民间的文化资源并不是简单、孤立的艺术形式,而是一种生存需要的体现,一种有时间顺序的生存行为,非物质文化遗产通过一种可视的、实体的真实进程来实现现在和过去的相互沟通[2]。冯骥才不但在非物质文化遗产领域继承推广活态保护思想,还将活态保护理念引入传统村落的保护中,提出中国传统村落的保护要实现物质文化遗产与非物质文化遗产的活态的共同的保护,他认为对传统村落的保护和利用应该是“活态”的,必须让人住在里面才能保持村落的生机和活力[3]。

传统村落不仅呈现为物质形态的建筑群,更为重要的是承载着“活的人群”的日常生产和生活,是村落社会组织、生活环境及精神文化的载体。在我国城镇化背景下,列入保护名录的传统村落开始大量出现旅游开发过度现象,他组织不同使用主体的介入,直接导致村落的空心化现象。村落的活态保护前提是保护原住民继续生活在村落中,起到了正本清源的作用。作者认为,活态保护规划制定应基于对物质和非物质文化遗产的共同保护,其内涵包括:1)保护村落使用主体——村民正常的农业生产和生活基本需要,尊重他们的生活方式和居住行为模式;2)历史发展过程的动态保护,既体现与当前发展阶段相适应的生产生活环境、场所和活动的保护,同时也体现村民对人居环境发展的愿景;3)村落形态和建筑风格原真性与完整性的保护。

2 基于活态保护思想的翁里怒族传统村落特征和保护价值分析

2.1 翁里怒族传统村落概况

翁里怒族传统村落位于云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛乡,是茶马古道经过之地。县境东与云南省德钦、维西两县相连,南与怒江州福贡县相邻,北与西藏自治区察隅县接壤,西与缅甸毗邻。辖区内怒江南北分割,怒江以东是连绵不断的碧罗雪山,以西是高黎贡山,形成了著名的两山夹一江的奇特的峡谷地貌自然景观,是“三江并流”世界自然遗产的核心地区。

怒族是怒江流域较早的土著居民,早在一千多年前他们就在贡山繁衍生息,自称“啊怒”,解放后统称“怒族”。主要经济来源是传统种植业、家庭手工业、家庭饲养、采集与渔猎以及传统林业。

翁里村是怒族自然村,有村民52户,共207人。村民信仰原始宗教和藏传佛教,过着自给自足、日出而作、日落而息的农耕生活。村落风貌保存完整,民居建筑形式主要为干栏式木楞房建筑(图1,图2),至今没有现代建筑元素,德拉姆古道(翁里段)是目前进入村落的唯一通道(图3)。翁里怒族民居建筑群于2006年公布为县级文物保护单位,2009年公布为云南省级文物保护单位。

图1 翁里村全景Fig.1 Panorama of Wengli Village

图2 翁里民居建筑群Fig.2 Residential buildings of Wengli Village

2.2 物质景观特征分析2.2.1 空间格局

翁里村背靠碧罗雪山,面朝怒江,地势东高西低,呈扇形缓坡状,五里河自碧罗雪山流出而汇入怒江,将村落一分为二,唯一的进村道路是村落西北的德拉姆古道(茶马古道),土质路面,宽度较窄,仅供人行。

图3 德拉姆古道Fig3 Delamuancienttea-horseroad

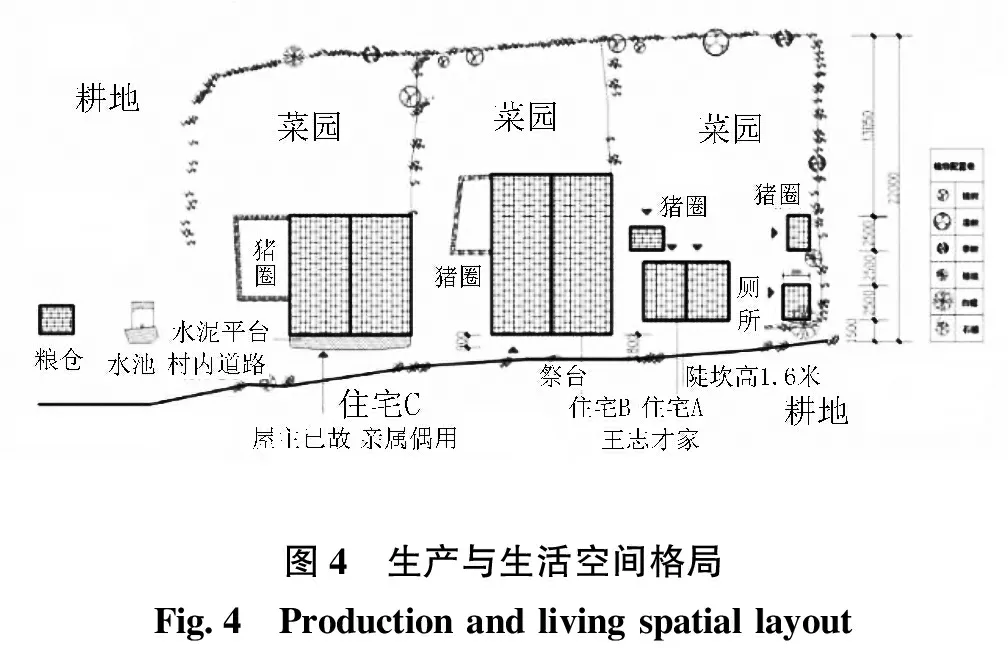

图4 生产与生活空间格局Fig4 Productionandlivingspatiallayout

村内民居建筑大都沿等高线分散布置,完整呈现了自然封闭环境中,自给自足小农经济条件下,生产与生活空间临近的关系。民居建筑布局在田间地头,体现的是村落内在生活空间(住房)与生产空间(田地、菜园、家禽家畜)有序的组织关系。村民将住宅建在所属耕地的一侧或一角,以兼顾日常的生产和生活,充分表现出传统村落总体布局中生活与生产“空间临近性”的朴素智慧(图4)。

2.2.2 传统民居类型

翁里怒族民居建筑群保持了完整的传统风格,主要为干栏式木楞房,小开窗,双坡屋顶。按照材料和结构类型不同大致分为3种类型:圆木楞房、方木楞房和土墙房(图5)。现存的民居多为木楞房结构建筑,大都采用云南松、竹子、草为主要建设材料,屋顶用石板敷盖;土墙房多采用木材作梁架、门窗,用土、石砌墙,屋顶仍用石板。

1)圆木楞房

圆木楞房是翁里民居建筑的主要形式,也是云南偏远地区少数民族最常采用的建筑形式之一。圆木楞房(即井干结构建筑),墙体由圆木初步加工叠放而成,屋顶为石片双坡屋顶,底层架空,建筑分为上、中、下3层。上层是屋顶空间的夹层,主要存放粮食作物、牲畜饲料、生产劳动工具;中层为居住空间,设有入口前廊,为洗刷、洗衣、洗菜、做针线的地方。屋内主要设3个空间,分别为正房、卧室和储藏间;正房内设火塘、中心柱(神柱)、厨房,作为家庭成员饮食与日常活动空间;当地居民一般信仰佛教,正房内中心柱顶端夹着带有齿型木雕的“董玛罢”,在火塘正面设神台,神台上供有佛像、腊条、经文和祭品。人居住在中层最为舒适,冬暖夏凉。下层利用坡地倾斜空间来圈养牲畜(图6)。圆木楞房就地取材,风格简朴、比例和谐,但由于工艺简单,故其所营造出的室内居住环境较差,如室内由于圆木之间密合不好而透风透光,目前圆木楞房约占翁里村建筑总数的25%。

2)方木楞房

方木楞房是对圆木楞房的优化改造,空间结构大致与圆木楞房相似,于20世纪90年代左右开始兴起。由于需将圆木材料进一步加工,造价较高,只有当地经济条件较好的居民才会建造方木楞房,部分居民建房时会将方木楞房与圆木楞房混搭而建。方木楞房墙壁由坊木(或板材)叠合而成,较圆木楞房而言,由于加工规整,建筑密封性和保暖性更好,相应的屋顶石片也经过加工为规整的长方形瓦片,外观风貌和室内居住环境比原始粗糙的圆木楞房有较大改善。贡山县怒族方木楞房约占传统建筑总数的65%,但由于翁里村所处区位交通闭塞,经济发展较为落后,所以方木楞房数量较少。

图5 翁里民居建筑类型Fig.5 Types of residential buildings of Wengli Village

图6 干栏式木楞房民居测绘Fig.6 Mapping of stilted timber dwelling

3)土墙房

土墙房四面都是夯土墙,墙体内有木柱支撑,有明显的藏式建筑风格,墙身外立面略有向内收分。建筑分为上中下3层,上层存放畜牧仓粮,中层人居,下层饲养家禽家畜。室内设2间,分别为正房、卧室,正房内设火塘。由于土墙热工性能好,屋内冬暖夏凉。贡山县怒族土墙房数量较少,约占10%,翁里土墙房仅存3栋。

2.3 精神文化景观特征

翁里村精神文化景观主要表现为宗教景观、生产性景观和生活性景观。

宗教信仰文化空间和景观为村——宅——堂3个层次。在村落中心位于五里河畔的位置建有一座喇嘛教白塔并竖有经幡,作为全村人宗教活动的中心;每家院坝边都设有烧香台,作为一家人祭祀活动的主要场所;信仰藏传佛教的家庭,传统建筑内会在火塘正面设神台,神台上供奉佛像、腊条、经文和祭品,用来进行日常的祷告和祭祀。

翁里村长期在一个相对封闭的自然环境中发展,所以直到现在依然维持了较为原始的农业生产特征。村落完整展现了农耕社会初期生产和生活的场景。德拉姆古道作为茶马古道遗址的一部分,也是其原始外向经济的见证。

在漫长的农业社会发展过程中,怒族历代先民不断积累生产和生活经验,创造出对当地自然环境适应性极强的农耕文化,体现在村民的日常生产生活细节中。其中集中的民俗文化以节日的形式表现出来,怒族重要的节日有“桃花节”和“仙女节”。“桃花节”是每年的农历二月初八,主要活动是祭祀怒族先祖白玛。相传怒族只信原始宗教,藏传佛教传入后,受怒族人极力反抗,怒族智者白玛曾多次组织人员与喇嘛进行争斗,失败后白玛跳入怒江,后人为了纪念她,每年的二月初十都举行仪式祭祀她,逐渐演变成如今的“桃花节”。节日期间,怒族人一般用炒面做一个白玛塑像,用鲜艳的桃花装饰,祭祀后扛到当年白玛跳江的地方投入怒江中。“仙女节”又称鲜花节、乃仍节,在每年的农历三月十五怒族人民进行女岩神祭。起源说法有2种,一种说法是源于原始崇拜,另一说法是怒族母系氏族的一种遗俗。节庆期间,祭祀仙女洞,迎接圣水,同时开展歌舞求福、体育竞技活动等。

2.4 保护价值评估

传统村落的价值对于不同主体,其内涵有所不同。对于内在人而言,是生活环境和精神图景,而对于他组织而言,则是中国民族传统文化基因库和全人类的精神家园。对于保护规划而言,内在人的价值是基础,他组织的价值判断是为进一步提升,本文基于他组织的价值标准来对翁里村进行评价。

2.4.1 农耕文化价值

翁里怒族现有的农耕文化是当地怒族先民在此定居而耕后一代代人在此地进行农耕生活的经验总结和传承,是怒族先民近百年来耕作和生存智慧的积累,是经过历史打磨和实践验证而最终形成的农耕文化体系,同时也是翁里村这一有机发展个体的灵魂,是当地民居建筑和村落形态等外在物质景观形成的内在“基因”,它直接影响着翁里村民的生产方式、生活内容以及与环境共处的方式,在无形之中引导着村落的发展。

民居布置在菜园旁农田中,既缩短村民外出劳作的距离,也满足劳作时对食物需求的便利,将人居融于耕地之中,体现了农业社会背景下生产与生活空间的相互依存关系。民居建筑取材于当地的自然环境,展示了农业生产条件下“取之自然,用之自然”的原生性建筑形式、材料和技术特点。民居建筑上层主要存放粮食作物、牲畜饲料、生产劳动工具;中层住人;下层主要饲养牲畜,充分体现出怒族人在建筑空间利用上的智慧。

农耕文化影响下的村落选址、生产与生活的空间组织、民居建筑功能和风貌等方面,对现代美丽乡村建设具有极好的借鉴意义。

2.4.2 怒族社会历史价值

翁里怒族民居建筑群是怒族文化、社会、生活的物化形态,整个民居建筑群在历史的流逝中自然形成了能够反映当地怒族生产生活方式、思想观念、民间风俗和宗教信仰的建筑风格,是当地怒族人民发展的缩影和见证。

翁里民居建筑建设年代不一,并且分化出了多种建筑形式,现存的怒族建筑受现代建筑及文化的影响较小,保存较为完好,具有一定的代表性,生动地记录了在“小农经济”大背景下,怒族建筑在不同发展阶段中建设材料、工艺和方法的变化,对怒族建筑的发展研究具有不可估量的潜在价值。

翁里民居建筑在漫长的发展过程中不仅结合了当地的环境和传统生活习惯,也有机结合了周边藏族民居、傈僳族民居的优秀传统,文物建筑群不仅蕴含了深厚的怒族民族社会和历史文化信息,同时也有助于对藏族和傈僳族社会和历史文化信息的解读。

2.4.3 审美价值

翁里村背靠碧落雪山,面朝怒江,地势东高西低,村落因地制宜,就地势、山势、水势而建,群山环绕,水源丰富,环境优美,村落与周边自然环境融为一体,静谧和谐。

村落总体布局灵活多样,充分融合了当地人的生产生活方式,建筑布置随地形错落有致;建筑组群与当地怒族人民赖以生存的农田、自然环境、山体和怒江有机结合;建筑本身则是由山间所伐树木和山体剥落石片建造,形成了一幅人与自然完美交融的画面,营造了一种安静祥和的氛围,具有极高的景观价值和艺术价值。

3 基于活态保护思想的保护规划

3.1 保护范围和保护对象

翁里村落保护依赖于其存在的自然和文化环境,因此,应加强对怒族文化传承、生产和生活方式的保护,强调对村民赖以生存的自然环境和社会文化环境的保护。保护范围以翁里村传统民居建筑群为核心,向外划定重点保护区和一般保护区。在保护范围外围划设建设控制地带和环境风貌协调区。

保护对象为村落空间格局、传统民居建筑群、翁里怒族特色文化。

3.2 物质文化景观保护3.2.1 村落空间格局

“空间基本上是由一个物体同感受它的人之间产生的相互关系所形成”[4]。村落的外部空间,一方面要满足村民的日常生产和生活需求,另一方面也展示地域景观特色[5]。翁里村空间格局是由山脉——河流——田园——建筑——树木——道路等诸多要素有机构成的(图7),规划对其进行整体性保护。

图7 翁里村空间格局保护规划Fig.7 Plan of spatial layout protection of Wengli Village

3.2.2 传统民居建筑

村落风貌主要指村落形态及村落建筑风格、色彩、建造工艺、所用材料,是传统村落物质形态的外部显现给人留下的总体印象,即其外部形式和意象[6]。根据传统民居的不同保存现状,规划将其划分为保存完好、一般破损和严重破损3种类型。对一般破损建筑进行保护性修复,保持其外观风貌,恢复建筑各部位的使用功能;对严重破损建筑进行结构加固和外观风貌恢复,保证建筑风貌与村落协调统一,保障居民日常使用安全。保护性修复秉持“最大保留、最小干预”原则,外观风貌恢复工作以 “原材料、原形态、原工艺”为原则。此外,规划控制新建建筑位置和数量,对于超出规划人口容量的新增人口,建议迁至怒江西岸新村。

3.3 非物质文化遗产保护3.3.1 民间文化与技艺

规划对翁里村传统习俗、文化传播者和传统技艺拥有者进行“文化使者”资格认定。对传承人所掌握的传统习俗、传统文化和传统技艺进行系统的资料收集并编撰成册进行保存和展示,资助其传习文化、技艺,改善其生活和从艺条件,使其衣食无忧,专注传承文化。“文化使者”必须定期向村民或参观者传习传统文化与技艺,以此来保持翁里村非物质文化遗产的“活态流变性”[7]。

3.3.2 民间活动与文化空间

1)宗教活动

规划对村落中的宗教文化景观白塔、烧香台等进行保护性修葺,恢复其宗教民族特色,对于居民日常的祈祷、祭祀仪式和活动秉持“不干预”和“鼓励”的原则。

2)节日活动和文化空间

增建“仙女节”、“桃花节”及其相关民俗活动场所。将位于村落中部废弃的小学广场进行整治修缮,重新塑造村落文化活动空间,丰富其日常使用功能,强化其文化传播功能,并作为村民在“仙女节”和“桃花节”活动的仪式场所。

3.3.3 民族文化展示

规划将原村中小学(现已迁出)的方木楞房形式建筑改建为怒族文化展示用房,陈列传统习俗、文化和技艺等相关实物、文献资料,展示传统民间活动图文资料等。同时标定不同类型的示范民居和文化活动和展示场所(图8)。通过上述方式,帮助当地怒族居民树立民族文化的“自珍”意识[8]。

3.4 人居环境质量提升

传统村落是一直处于发展状态中的,并不是一个静止的生活空间[9],不可能将传统村落永远禁锢在某一个年代,这种保护只能留下一个建筑的空壳。

图8 怒族文化展示及活动场所设计Fig.8 Design of the cultural exhibition and the activity places of the Nu Nationality

活态保护是顺应时代潮流,在不影响村落保护价值的条件下,通过环境整治和基础设施改善提升人居环境质量。

为了保护传统建筑的延续发展性[10],杜绝固化保护,就必须赋予传统建筑时代价值和活力[11]。充分尊重村民改善居住生活条件的意愿,在保持传统建筑原有风貌、尺度和建筑群空间格局的前提下,完善民居内部功能分区,改善采光、通风条件,使新建民居符合当前人居环境卫生、舒适、方便等要求(图9)。

图9 新建民居设计方案Fig.9 Design proposal of new residence

4 结语

云南省是具有26个民族的边疆省份,边境少数民族传统村落文化遗产丰富,翁里村是怒族生活环境的典型代表,具有唯一性。翁里怒族传统村落既保存了完整的传统民居建筑群,同时也保存了丰富的民族、社会、文化和生活细节信息,将整体的民居建筑群和非物质文化遗产共同保护,才能形成对生产和生活空间、生活方式、活动和场景的保护,让传统村落在“活态化”保护中发展。

本文是基于翁里怒族传统民居建筑群作为省级文物保护单位而进行的保护规划,是对文物保护规划的总结,同时也可为中国传统村落保护规划提供参考。现阶段我国对传统村落的保护工作,可以在民间广泛地保存不同地区、不同民族、不同历史发展阶段的传统村落及其活态的非物质文化遗产,它们各具差异,但也“各美其美”,使其整体成为中国人的精神文化家园。

[1] 刘晓静,马知遥.城市化进程中文化遗产的稳态维持及变动[J].东岳论丛,2013,34(4):18-21.

[2] 乔晓光.活态文化——中国非物质文化遗产初探[M].太原:山西人民出版社,2004.

[3] 冯骥才.传统村落保护:留住“活态”的村庄[N].光明日报,2015-06-23.

[4] 芦原义信著,尹培桐译.外部空间设计[M].北京:中国建筑工业出版社,1985.

[5] 李箭飞,肖翊,陈翀.城区内古村落的保护对象、保护方法与发展对策——以广州市小洲村历史文化保护区保护规划为例[J].规划师,2010,26(S1):214-219 .

[6] 王路生.传统古村落的保护与利用探索——以广西贺州市秀水村为例[J].规划师,2014,30(S2):148-153 .

[7] 汪欣.传统村落与非物质文化遗产保护研究——以徽州传统村落为个案[M].北京:知识产权出版社,2014 .

[8] 郑土有. “自鄙”“自珍”“自毁”——关于古村落文化遗产保护的思考[J].云南社会科学,2007(2):135-137.

[9] 黄盛,王伟武.基于结构主义的徽州古村落演化与重构研究——以西溪南古村落为例[J].建筑学报,2009(S1):44-47.

[10] 刘华领,莫鑫,杨辉.古村落的保护与开发策略研究——以河北省井陉县于家石头村为例[J].规划师,2004(12):80-83.

[11] 黄印武.文化遗产保护的形与神——从沙溪复兴工程实践反思保护与发展的关系[J].建筑学报,2012(6):50-57.

Traditional Villages of Nu Nationality Based on the Idea ofLiving Protection

WANG Denghui1, WU Xiaomin1, HE Dong2, LI Tong1, HUANG Wei1, LI Jing1

(1.Yunnan Agricultural University, Kunming 650201,China;2. Bureau of Cultural Relics of Yunnan Province, Kunming 650201,China)

Based on the connotation of living protection, a systematic analysis on the characteristics and values of the material landscape and intangible cultural heritage is taken for Wengli traditional villages. On the basis of living protection, this paper puts forward the integrated plan to protect intangible cultural heritage and material landscape which is mainly composed of village spatial pattern and stilted timber houses, in order to vitalize the traditional village by improving the quality of human settlement environment. and coordinate the contradiction between the protection and the development of the traditional village based on value judgment.

idea of iving protection; stilted timber houses; material cultural landscape; intangible cultural heritage; quality of human settlement environment; protection planning; Wengli traditional villages of Nu Nationality

2017-03-02.

王登辉(1990-),男,江苏南京人,硕士研究生.研究方向:新农村规划与传统村落保护.Email:1292944504@qq.com

10.3969/j.issn.1671-3168.2017.03.033

S731.5;TU241.5;TU-87

A

1671-3168(2017)03-0144-07