肝豆状核变性70例临床分析

张 栩

肝豆状核变性70例临床分析

张 栩

目的 研究分析肝豆状核变性的临床特点。方法 回顾性分析70例肝豆状核变性患者的临床表现,实验室和影像学检查特点。结果 70例患者中,20岁以下主要以肝型(56.3%)为主,20岁以上主要以脑型(42.9%)为主。主要受累器官为肝脏、脑和角膜,肝损害主要表现为乏力(47.1%)、黄疸(41.4%)和双下肢浮肿(21.4%),脑部受累主要表现为运动障碍 (27.1%)、构音障碍 (18.6%) 和肌张力升高 (15.7%),K-F (Kayser-Fleischer) 环 (71.4%) 是角膜受累的主要表现。实验室检查显示,血清铜及血铜蓝蛋白均降低,补体C3降低,血常规异常,尿红细胞阳性,且有颅脑和肝脏的影像学检查异常。结论 此病临床表现多样,但是主要以肝损害和锥体外系症状为主,血铜蓝蛋白测定,K-F环检查以及颅脑和肝脏的影像学对诊断本病有重要意义。因此,应及时进行相关检查,以明确诊断,及时治疗。

肝豆状核变性;K-F环;铜蓝蛋白

肝豆状核变性(HLD)是一种罕见的常染色体隐性遗传性铜代谢异常的疾病,其致病基因(ATP7B基因)定位于13号染色体长臂(13q14.3)[1],ATP7B基因突变导致铜在人体内不同部位的过量沉积,从而引起相应的临床表现。由于本病起病隐匿,可累及多个器官,首发症状不一,临床表现多样,不典型、不易早期诊断,易造成漏诊、误诊,且病情呈进展性。早期诊断和及时的治疗,可使病情缓解,维持正常生活。现将我院收治的70例HLD患者临床资料进行回顾性分析,以提高对该病的认识,为早期诊断提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料:选取我院2000年1月-2014年12月收住确诊的HLD患者70例,其中男36例,女34例,男女性比例为1.06∶1;发病年龄从出生至59岁,平均年龄(13.9±11.8)岁,其中0~20岁59例(84.3%),平均(9.5±4.6)岁;21~40岁8例(11.4%),40岁以上3例(4.3%)。9例有明确HLD家族史,8例患者父母为近亲婚配。

1.2 诊断标准与分型

1.2.1 诊断及排除标准:所有患者均参照Stermlieb诊断标准。至少具备以下2项者可诊断为HLD:①有肝病症状或神经系统损害的表现;②裂隙灯下或肉眼可见角膜K-F(Kayser-Fleischer)环阳性;③血清铜蓝蛋白(CER)显著降低。非典型病例则根据阳性家族史、青霉胺负荷试验阳性、基因检测、血清铜及(或)24 h尿铜代谢异常等明确诊断。本文中所有患者均符合诊断标准,并排除了病毒性肝炎、肝硬化、自身免疫型肝炎以及其他原因的神经精神异常。

1.2.2 分型:根据中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组《肝豆状核变性的诊断与治疗指南》,临床分型如下:①肝型,持续性血清转氨酶增高,急性或慢性肝炎,肝硬化(代偿或失代偿),暴发性肝功能衰竭(伴或不伴溶血性贫血)。②脑型,帕金森综合征,运动障碍有扭转痉挛、手足徐动、舞蹈症状、步态异常、共济失调等;口-下颌肌张力障碍有流涎、讲话困难、声音低沉、吞咽障碍等;精神症状。③其他类型,以肾损害、骨关节肌肉损害或溶血性贫血为主。④混合型,以上各型的组合。

1.3 观察指标:角膜K-F环,铜蓝蛋白,补体C3,丙氨酸氨基转移酶(ALT),天门冬氨酸氨基转移酶(AST),总胆红素(TBIL),白蛋白(ALB),碱性磷酸酶(ALP),γ-谷氨酰基转移酶(GGT)。

2 结果

2.1 临床特点

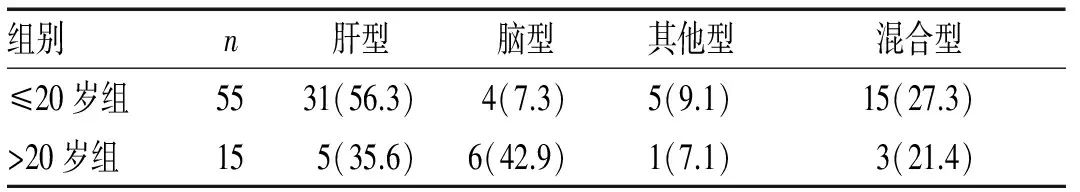

2.1.1 发病年龄:将患者按年龄分为2组,20岁以下组患者中肝型31例(56.3%),脑型4例(7.3%),其他型5例(9.1%),混合型15例(27.3%);20岁以上组患者中肝型5例(35.6%),脑型6例(42.9%),其他型1例(7.1%),混合型3例(21.4%)。比较4种临床分型在不同年龄组构成情况差异有统计学意义,20岁以下和20岁以上2组的类型构成比差异有统计学意义,见表1。

表1 70例HLD患者床分型在不同年龄组的比较[n(%)]

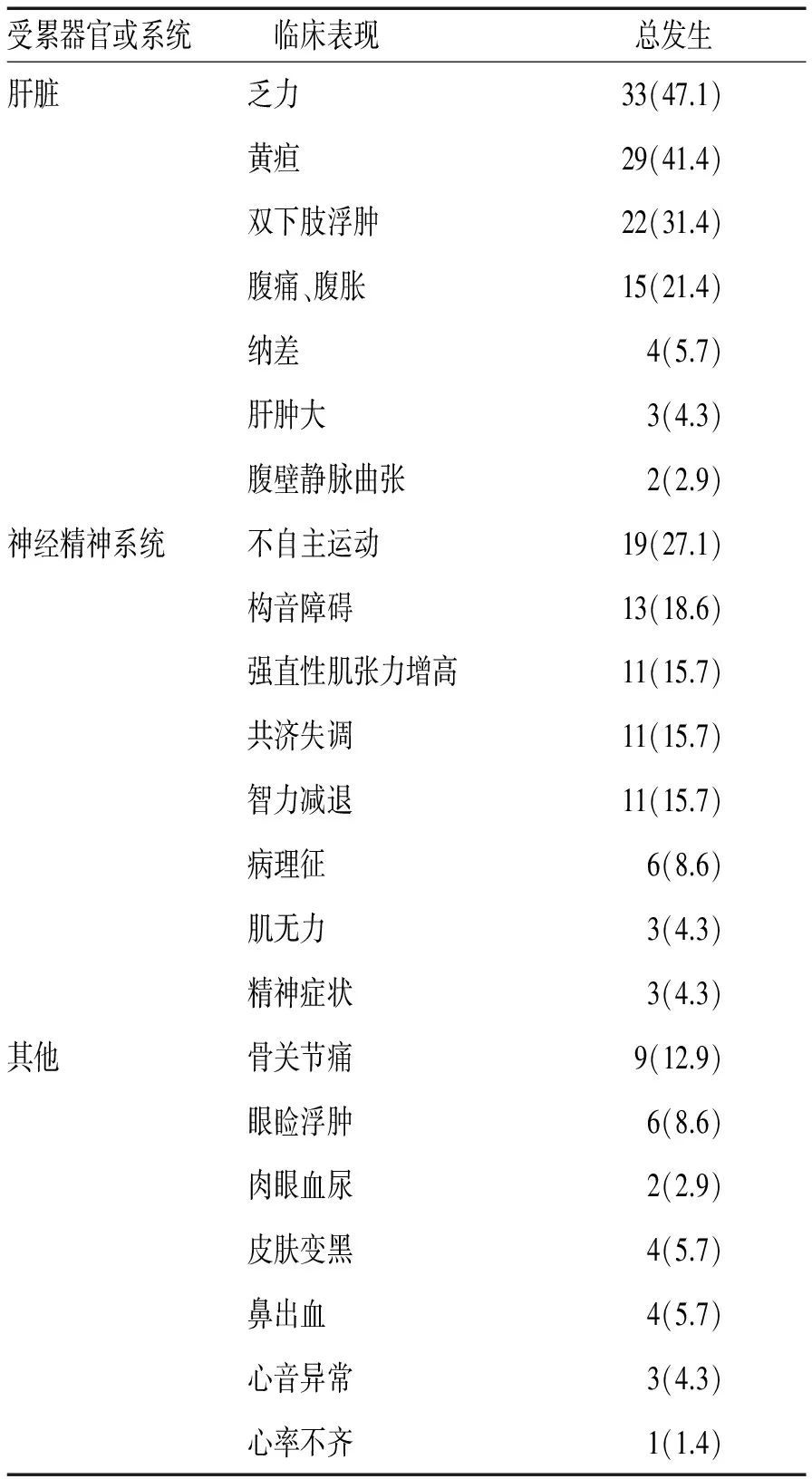

2.1.2 肝损害的表现:有乏力症状33例,黄疸29例,双下肢浮肿22例,腹痛、腹胀15例,纳差4例,肝肿大3例,腹壁静脉曲张2例,见表2。

2.1.3 神经系统损害表现:19例出现不自主运动,13例有构音障碍,分别有11例出现强直性肌张力增高、共济失调和智力减退,6例出现病理征,肌无力、精神症状各3例,见表2。

2.1.4 其他表现:9例患者有骨关节痛,6例眼睑浮肿,2例出现肉眼血尿,皮肤变黑、鼻出血各4例,心音异常3例,心律不齐1例,见表2。

表2 70例HLD患者的临床表现[n(%)]

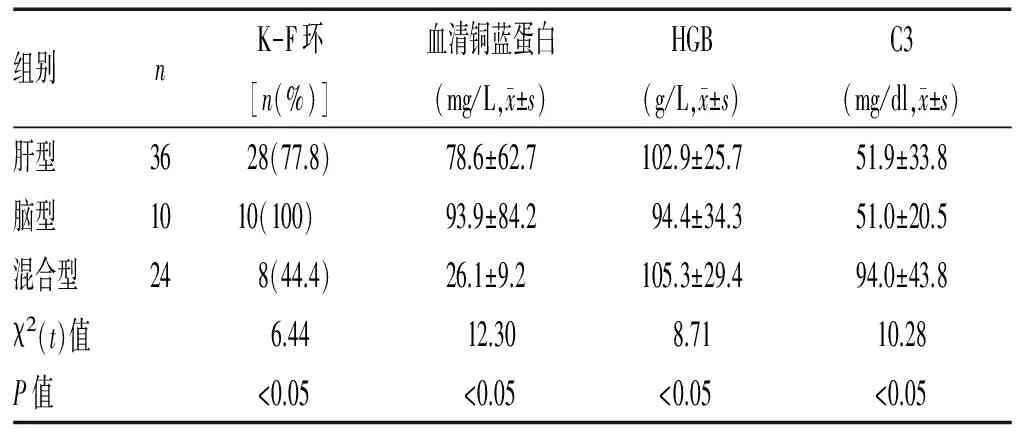

2.2 实验室检查:50例(71.4%)患者角膜K-F环阳性,56例(80%)存在肝功能(AST 和(或)ALT>40U/L)异常,67例(95.7%)血清铜蓝蛋白低于正常水平下线(200 mg/L);12例患者行血清铜检查,11例(91.7%)血清铜降低;27例患者行血清补体C3的检查,21例(77.8%)有补体C3降低。血常规:血红蛋白降低40例(57.1%),其中轻度贫血25例,中度贫血7例,重度贫血8例;28例(37.1%)患者存在血小板降低,41例(58.6%)尿红细胞定性阳性。肝型与脑型患者的ALT、AST、TBIL、ALB、ALP、GGT在两型之间差异有统计学意义(P<0.05),见表3。肝型、脑型和混合型患者的K-F环阳性率差异有统计学意义(P<0.05),3型患者铜蓝蛋白、血红蛋白、C3间差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表3 肝型与脑型HLD患者血生化指标比较±s)

表4 肝型与脑型及混合型K-F环、铜蓝蛋白、血红蛋白、C3检测结果比较

2.3 影像学检查:61例患者行B超检查,其中一项及一项以上异常阳性者43例,占70.5%(43/61),包括肝脏弥漫性改变25例(25/43),肝硬化17例(17/43),脾大23例(23/43),腹水26例(26/43),胆囊壁增厚5例(5/43),肾脏弥漫病变7例(7/43),肾回声增粗2例(2/43)。22例患者行头颅MRI检查,阳性率77.3%(17/22),病变累及范围广,累及2个以上部位者13例(13/17),多呈对称性病变;按病变部位出现频次排列依次为豆状核11例(未描述具体部位)、丘脑9例、尾状核7例、中脑7例、脑桥4例、壳核3例、苍白球2例、垂体前叶1例、侧脑室前后脚1例,其次出现脑萎缩3例,脑室扩大2例,脑沟、裂、池宽1例,上颌窦炎1例。

2.4 误诊情况:70例病例中,有22例存在首诊误诊,占 31.4%(22/70),其中被误诊为:溶血性贫血7例,肝炎5例,肝硬化4例,肾炎3例,胆囊炎1例,脑干炎1例,关节炎1例。

2.5 治疗与转归:70例患者中经给予青霉胺、甘草锌、二巯基丁二酸钠等驱铜,同时给予低铜饮食、保肝和支持治疗后,54例(77.%)患者病情得到不同程度的改善,14例(20.0%)病情无明显改善自动出院,2例因暴发性肝衰竭死亡。

3 讨论

肝豆状核变性(HLD),由Wilson 1912年首次报道故又称威尔逊病,是一种常染色体隐性遗传的铜代谢缺陷病,其致病基因位于染色体13q14.3,编码一种铜转运P型ATP酶,参与铜的跨膜转运,故HLD基因又称ATP7B基因[2]。ATP7B基因突变导致P型ATP酶功能丧失或减退,该酶在许多组织中都有表达,主要分布在肝、肾和胎盘,而少见于心、肺、脑和肌肉等组织,其主要生物学功能是将铜转运高尔基体反面网络,参与活性铜蓝蛋白的合成,另外在高铜环境下可重新定位,促进胆汁排泄铜。P型ATP酶功能失常,使得血清铜蓝蛋白合成减少、胆汁排铜量减少,导致铜积聚在肝脏等器官并释放入血,造成相应组织器官功能发生障碍,从而出现一系列铜中毒的临床表现和体征[3]。根据国内外文献报道,最常受累的器官为肝脏、大脑、角膜,此外,还可累及肾脏、皮肤、心脏、胰腺及血液系统[4]。

本组资料中有明确HLD家族者8例,患者父母为近亲婚配者9例。78.6%(55/70)的患者发病年龄在20岁以前,且以肝型为主,占56.4%(31/55);20岁以后以脑型为主,占42.9%(6/15),与文献报道一致[5]。HLD早期铜首先在肝脏内蓄积,继而沉积于脑、肾、角膜和其他组织器官,故而本病的肝脏损伤症状出现较早,一般认为肝脏损伤症状至少较神经精神损伤出现早10年。本组病例资料中以肝病症状为首发其平均年龄为(12.8±9.5)岁,主要以神经精神系统症状为首发者平均年龄为(23.0±12.7)岁,符合此规律。另外本组资料显示,与脑型相比肝型患者的血生化指标较高,考虑也与铜最先于肝内蓄积、肝损伤的累及效应有关。HLD肝脏损伤的临床表现多样,本组资料依其发生频率从大到小依次为乏力(47.1%)、黄疸(41.4%)、双下肢浮肿(31.4%)、腹痛或腹胀(21.4%)、纳差(5.7%)、肝肿大(4.3%)及腹壁经脉曲张(2.9%),其中有4例于起病1个月内发生急性肝衰竭。神经精神系统损害本组资料中以不自主运动19例(27.1%)最常见,其次为构音障碍、强直性肌张力增高、步态异常或动作不协调、智力减退、病理征阳性、肌无力,最后为精神症状。本组17例HLD患者有其他组织器官损伤的表现,最常见的临床表现为骨关节痛、眼睑浮肿、肉眼血尿、皮肤变黑、鼻出血及心音异常,可能与铜在骨、肾脏等组织器官的蓄积有关。

血清铜蓝蛋白的降低是诊断HLD最早也是最常用的指标,CP正常值为200~500 mg/L[6]。有研究表明约有96%的HLD患者CP浓度降低(<200 mg/L)[7],本组病例资料中90%的患者CP低于此下线,血清铜蓝蛋白平均值为(74.9±68.1)mg/L,与正常值范围下线(200 mg/L)比较,差异有统计学意义,认为大多数HLD患者存在CP降低,与其基本符合。Hahn[8]等研究证实血清铜蓝蛋白的测定,可作为人口大规模HLD筛查可靠且简便易行的方法。但也有研究提出约35%的肝型WD患者铜蓝蛋白在正常范围[9],对此类患者的诊断需结合临床和其他生化指标及影像学甚至基因资料进行诊断及鉴别诊断。角膜K-F环是HLD诊断特征性症状和诊断依据之一,肉眼或于裂隙灯下在角膜后弹力层周边可见灰色、棕色环,即角膜缘内深层和后弹力层呈现2~3 mm宽、棕绿色或黄绿的色素环,角膜缘一侧色浓,中心一侧色浅。一项韩国进行的全国HLD调查中K-F环的阳性率为73%[9],本组病例K-F环阳性率为71.4%,与韩国报道一致。另外,本组资料显示与肝型和混合型比较,脑型患者角膜K-F环检出率较高,这与国外报道相似[10]。国内罗继红[11]等研究证实,K-F环分级大小与平均病程和年龄存在一定相关性,认为随诊年龄的增长和病程越长,K-F环分级有加重的趋势。所以尽早观察角膜K-F环,不仅对HLD的早期诊断和治疗有帮助,而且在其预后评估和临床效果评价方面也有着重大意义。

本研究显示58.6% (41/70)的患者尿红细胞定性阳性,且有11例患者因尿检异常或发现血尿就诊,这可能与铜和肾脏沉积导致的肾脏毒性有关,故对于合并肝损伤或神经系统损伤的青少年同时合并尿检异常,可综合考虑是否需要进一步排除HLD。另外本研究发现HLD患者中存在一定程度的血细胞损害,其中57.1%的患者存在血红蛋白降低,其中轻度贫血25例,中度贫血7例,重度贫血8例;脑型与肝型和混合型比较,提示脑型患者血红蛋白水平更低;37.1%(28/70)的患者存在血小板降低,考虑与铜由肝脏释放入血导致的血液系统损害及肾脏沉积导致的促血细胞生成功能减低有关。国内外研究表明HLD患者体内存在免疫功能紊乱[12]。本组资料显示77.8%(21/27)的患者存在补体C3降低,脑型与肝型和混合型进行比较,提示脑型HLD患者补体C3降低更明显,可能提示脑型患者免疫功能障碍更明显。

腹部超声对于确定肝脏及肾脏损伤有重要的意义,肝豆状核变性患者均有明显的肝胆脾等腹部脏器声像图改变,超声检查可为该病的早期诊断提供形态学上的依据[13],且HLD患者中超声对肝实质病变的早期改变检测比CT和核磁检测更精确[14]。MRI由于对颅内结构信号强度恰当显示和精准的定位,已被作为HLD诊断的一种重要方法[15]。HLD颅脑MRI表现多种多样,几乎可累及其各个部位。本组HLD患者头颅MRI阳性率为77.3%(17/22),所有病例均有基底节区受累,相比与年媛媛等[16]报道的基底节区受累率(71%)偏高,这可能与本组行MRI中脑型患者偏多有关。本组病例按病变累及部位的频次依次为豆状核、丘脑、尾状核、中脑、脑桥、壳核、苍白球、垂体前叶和侧脑室前后脚,其次还表现为有脑萎缩,脑室扩大,脑沟、裂、池宽,上颌窦炎,这与文献报道的常见受累部位相似[17]。

HLD是一少见但可有效治疗的遗传性疾病,其临床表现多样,诊断难度大,误诊率高,如未能及时确诊,铜在体内蓄积量逐渐增多,导致组织器官的不可逆损伤,出现各种并发症,甚至暴发性肝衰竭,危及生命。反之,如能在早期进行检查和确诊本病,及时通过控制饮食和药物驱铜治疗,大多数患者可以获得病情缓解,维持正常生活质量和寿命。故而,青少年期间发生不明原因的以肝病、椎体外系损伤、肾脏疾病为首发临床表现的,排除其他常见病因,应考虑本病的可能,尽早完善相关检查,以促进其早期诊断及治疗。

[1] Militaru V,MIU N,Pop TL,et al.Diagnostic particularities in Wilson's disease as related to age,sex and clinical presentation[J].Human&Veterinary Medicine,2011,3(2):119-125.

[2] 蔡美英,兰风华.肝豆状核变性分子生物学研究进展[J].国际检验医学杂志,2010,31(6):586-588.

[3] 龙梅,朱莉,梁丽.儿童肝豆状核变性临床及病理分析[J].贵阳医学院学报,2012,37(6):678-679.

[4] 王月霞.肝豆状核变性合并癫痫持续状态1例[J].实用心脑肺血管病杂志,2011,19(3):470.

[5] 虞冬辉.肝豆状核变性52例临床分析[J].湖北科技学报(医学版),2012,26(4):312-314.

[6] Ala A,Walker AP,Ashkan K,et al.Wilson's disease[J].Lancet,2007,369:397-408.

[7] Seo JK.Wilson disease:an update[J].The Korean Journal of Hepatology,2006,12(3):333-363.

[8] Hahn SH,Lee SY,Jang YJ,et al.Pilot study of mass screening for Wilson's disease in Korea[J].Molecular Genetics and Metabolism,2002,76(2):133-136.

[9] Cauza E,Maier Dobersberger T,Polli C,et al.Screening for wilson's disease in patients with liver diseases by serum ceruloplasmin[J].Journal of Hepatology,1997,27(2):358-362.

[10] Fenu M,Liggi M,Demelia E,et al.Kayser Fleischer ring in wilson's disease:a cohort study[J].European Journal of Internal Medicine,2012,23(6):150-156.

[11] 罗继红,梁娜.角膜K-F环与肝豆状核变性关系的临床分析[J].中西医结合肝病杂志,2011,21(4):241-242.

[12] 许力,杨任民,洪铭范.肝豆状核变性患者的免疫功能监测[J].蚌埠医学院学报,2006,31(5):456-458.

[13] 张舒眉,黄春旺.腹部超声对肝豆状核变性的诊断价值[J].罕少疾病杂志,2011,18(3):28-30.

[14] Akhan O,Akpinar E,Karcaaltincaba M,et al.Imaging findings of liver involvement of Wilson's disease[J].European Journal of Radiology,2009,69(1):147-155.

[15] Zimny A,Neska Matuszewska M,Bladowska J,et al.Intracranial lesions with low signal intensity on T2-weighted Mr images - review of pathologies[J].Polish Journal of Radiology,2015,80(4):40-50.

[16] 年媛媛,孟宪梅,张德新,等.111例肝豆状核变性的临床分析[J].中华肝脏病杂志,2013,21(2):149-150.

[17] Gupta A,Chakravarthi S,Goyal MK.'Face of giant panda':a rare imaging sign in Wilson's disease[J].Monthly Journal of the Association of Physicians,2014,107(7):579.

参考文献引用格式

参考文献不论引用几条,一律于文后列参考文献表(顺序编码制),只有1条时,序号写为1。参考文献中的作者按姓前名后书写,3名及以下者全部列出,3名以上者只列前3名后加,“等”或“ざじ”(日文),“et al”(拉丁语系),“цдр”(俄文)。参考文献务以亲自阅读的近年文献为主(论著一般8~10条,综述15条左右),参考的编号按照在正文中首次出现的先后次序连续排列,一律用阿拉伯数字加方括号以角码注明,并按引用先后顺序排列于文末。文献务请与原著核对准确无误。日文汉字请按其原文书写,切勿与我国汉字及简化字混淆。西文杂志名称的缩写按《Index Medicus》。西文应打字,不要缩写点。格式如下:[杂志]序号 作者.文题.杂志名称,年份,卷数(无卷数者列期数,外加圆括号):页码.[书籍]序号 作者.书名.卷(册)次.版次.出版地点:出版者,年份:页码.例:

[1] 许应南,马芳春,黄秀勤,等.120例老年人肺癌疗效分析[J].中华结核和呼吸疾病杂志,1985,8:321.

[2] Daldey R.Pulmonary oedema in pulmonary thromboembolis[J].Br Med J,1973,2:55.

[3] 朱贵卿.呼吸内科学[M].北京:人民卫生出版社,1984:51.

10.13621/j.1001-5949.2017.06.0540

宁夏医科大学总医院,宁夏 银川 750004

R742

B

2016-12-14 [责任编辑]李 洁