发展中国家的技术进步与国家能力成长:基于中国和印度的经验

摘 要:对于发展中国家来说,技术进步一直被视为实现可持续经济增长和完成工业化转型的重要因素。然而,在反全球化潮流以及经济减速的背景下,决定技术进步的驱动力量也发生了新的变化,即技术进步不再简单地取决于以往粗放型的资本投入,而是更多来源于发展中国家的自主创新能力。因此,结合中国和印度的增长经验,通过技术进步的四个阶段的要素提升转化,发展中国家的能力成长对于基础性创新向次级创新升级具有关键性作用,这也为经济转型国家制定符合其比较优势的发展战略提供了思路。

关键词: 技术进步;能力成长;发展中国家;经济转型

中图分类号:F731 文献标识码:A 文章编号:1003-1502(2017)03-0072-08

一、 引言

从20世纪90年代以来,世界经济在全球化过程中经历了增长与衰退相间的波折,其重心也渐渐呈现出从西方到东方转移的新趋势[1]。尤其是肇始于2008年的金融危机,导致西方主要工业国家市场需求减弱,全球经济增长由此告别了依靠同步工业化实现结构性加速的高增长时代,逐步转入结构性失速当中,这标志着过去那种以出口为导向、基于低端要素加入产业链的第一轮全球化发展红利面临消失的转折点[2]。对此,主流经济学家也在改变传统上对于21世纪世界经济发展的认知,普遍认为随着新兴国家在市场化、技术创新水平以及国民经济发展成熟度等方面的提高,以中国和印度为代表的发展中国家已经具备了赶超发达国家的能力。

事实上,尽管中国和印度两国近三十年来一直是经济增速最高的两个发展中国家,但在随着经济全球化模式的终结,两国也在金融危机后面临了增长乏力的困局,特别是中国在2015年6.9%的增长率创下了1990年以来的新低。在后危机时代,中印两国必须尽快重新转变其经济发展方式[3]。从过去西方发达国家的经验来看,现代经济增长是建立在技术、企业和产业结构不断演进和发展基础上的,而以知识、组织和制度为构成要素的国家能力发展在这一经济发展进程中无疑成为关键性变量。如何看待中印经济当前的新变化?与一般从经济增长的影响因素分析不同,本文更愿意从技术进步和国家能力的视角来探讨中印经济当前的问题和出路。为了深入探究能力成长对转变经济发展方式的作用,本文将从发展中国家的国家能力构成分析为切入点,并以中国和印度两国由FDI(外国直接投资)引致的技术能力变化为对象,力图诠释这样一个主题,即在后全球化时代发展中国家要完成产业升级和经济转型,就必须放弃以往简单依托资本和资源投入获得比较优势的增长方式,进而转向基于自主创新驱动的技术进步和国家能力发展。

二、发展中国家技术进步的来源与特征

内生经济增长理论一直把技术进步看作是“一国经济可持续发展的引擎”[4]。然而,由于这一命题建立的基础都是来自于发达经济体的经验,因此,对于开放经济条件下发展中国家如何实现技术进步的新命题而言,有必要从三个方面来思考技术进步与经济增长的关系:第一,需要考虑发展中国家在开放条件下内生技术进步的机制及其影响因素。一般来说,大多数发展中国家主要通过购买专利、外商投资、进出口产品等途径获得技术进步,并由此产生直接技术转移、外溢效应和干中学效应。第二,需要考虑发展中国家的技术进步和经济收敛问题。对此,新古典国际贸易理论认为,发展中国家在开放经济中除了水平效应,并不能为其带来增长效应,也不能保证其经济增长率得到提高和向发达经济体收敛[5]。不过,如果考虑到发展中国家在开放经济中的比较优势,技术的准公共品性质和技术扩散将使发展中国家通过低成本学习和模仿获得后发优势。第三,需要考虑发展中国家的经济政策对技术进步的影响。对发展中国家的经济政策而言,需要更多关注经济体制的转型和要素结构的改变。因此,尽管目前还没有强有力的经验研究支持政策干预对技术进步的影响效应,但是仍然可以从国际贸易产生的技术进步效应视角来考察政策的开放度和自由度。

按照传统的动态比较优势理论,某个产业的发展尽管目前并不符合本国的比较优势,但是只要政府通过产业政策加以保护和引导,那么等到该产业成长到一定规模后,就将符合未来的比较优势。对中国和印度这两个处于经济赶超阶段的国家而言,为了实现对于发达国家的赶超,在过去人为地扶持了很多不符合本国比较优势的产业[6]。然而,由于中印两国缺乏对先进技术水平进行模仿和吸收的能力,无法支撑这些不具备自身能力的产业,很难从知识转移中获得技术进步,更没有从对外贸易中得到技术外溢的好处,最终难以转换为动态比较优势。由此可见,发展中国家有效的技术能力对其参与全球产业分工和从事国际贸易都是一个非常重要的前置条件。这也启发我们进一步思考,转型经济体在发展进程中能力、技术与经济增长之间的关系,特别是发展中国家如何实现从技术学习到自主创新的转变,以及能力成长在技术进步过程中的内生性作用。

不可否认的是,尽管内生增长理论重视技术进步对经济增长的长期影响,但是却很少从微观层面深入分析技术的溢出与扩散过程[7]。由于技术扩散的影响,技术上的分工并不能作为长期比较优势的基础,现实中存在经济现象也表明,發达与落后国家之间仍然存在着巨大的技术差距。因此,不能简单地把一切解释不清的问题都归结到技术上,而应该厘清技术进步的内涵和实质。首先,需要弄清楚技术进步的来源。对此问题,学界自从熊彼特提出“创新”概念后,普遍认为基于优化资源配置的创新活动带来的技术进步推动了经济增长。其次,还需要弄清楚技术进步的异质性问题。显然,熊彼特没有区分导致技术进步的创新活动是否不同,但是现实中确实存在很多不同的创新活动,它们赖以产生的基础知识不同,所形成的新知识也不同。按照Aghion等(1994)对创新活动的区分,可以把技术进步的这种异质性概括为两种,一种是完全的基础性技术进步,即以R&D(研究与开发)投入为基础并导致新产品增加的商业创新活动;另一种是完全的更高层次的技术进步,即以生产经验累积和干中学效应所产生的创新活动[8],而经济学家最为关注的正是这种次级创新。无论是干中学效应产生的基础性创新,还是研发活动导致的次级创新,都倾向于从经济总量中发现长期增长中的技术进步因素,而忽略了从内生的能力成长视角真正揭示现实中“技术发明”的内涵。

为此,在“干中学”模型与Bernard和Jones(1996)的技术转让模型基础上[9],下面将分析两个国家间比较优势的变化情况。从中可以发现,在开放条件下,国际间技术吸收能力的差异可能导致技术优势的改变:首先,假定存在一个只包含两个国家的开放经济(本国H和外国X)。其中,Aij表示i国j商品部门的熟练劳动生产率,AXj表示技术领先国j部门的劳动生产率,LXj表示技术领先国j部门投入到劳动力数量,?追为“干中学”的效率参数,?姿为技术追赶参数。进一步假定外国是世界技术领先国(即AHj/AXj≤1),通过推导可以得到本国j部门相对于外国的生产率变化:

通过上面的模型不难看出,一方面,部门内的“干中学”、知识创新能力会强化初始的技术水平,使得技术进步的演变呈现固化性(persistence)特征;而另一方面,跨国贸易带来的技术外溢,以及部门间技术追赶速度的差异将可能引起技术水平的逆转,进而使技术进步的变化呈流动性(mobility)特征。相关的技术能力经验研究也表明,由于任何新的技术只能是在已有技术的基础上发展而来,故而技术产品的创新具有很强的路径依赖和自我累积性特点。除了干中学效应之外,企业的R&D研发投入对于技术进步也非常重要,这是因为企业或国家在技术水平较低时可以通过模仿和学习来提高其能力,但是当企业或国家技术水平较高时,则只能通过加大R&D创新活动来扩大技术边界。

应该看到,R&D研发与干中学效应尽管都是技术进步的来源,但是对发展中国家来说,它们的作用机制和路径并不相同。干中学效应主要是通过不断积累实践经验获得,故而能够通过干中学得到基础性创新产品,而R&D研发则是通过整合知识,提高技术创新能力来获得次级创新产品。这也就是说,相对于物质资本的积累,技术进步无疑对经济增长的作用更具有主导性,而国家或企业通过干中学和R&D活动形成的技术创新能力对经济的可持续发展也非常重要[10]。因此,在发展中国家形成动态比较优势的过程中,它们之间之所以会有不同的比较优势和增长速度,原因在于技术创新能力的差异影响了各国从基础性技术产品向次级创新产品转移的速度。随着企业或国家的技术水平越来越接近技术前沿,技术水平较低的国家或企业可以由模仿的低成本优势来弥补劣势,而处于技术前沿的企业或国家则只能由大量的创新R&D投入才能维持现有的竞争优势。

由上可知,对中印两国面临的经济转型而言,经济学意义上的技术能力应该是指在增长过程中所形成的一种适合发展动态比较优势的技术升级、转换和创新的综合能力。当中印具有较强的技术能力时,意味着两国的比较优势动态化程度会相对提高,国际贸易量会相应增加,并在经济中表现出显性比较优势增进、市场集中度提高和贸易条件改善等现象。

三、国家能力成长、技术进步与知识累积效应

经济史学家格申克龙很早就注意到,从19世纪中期开始的以现代工业化为标志的世界经济发展史中,数量很少的一些国家可以从落后状态实现经济赶超,而其他很多落后国家则落入贫困陷阱。针对这一现象,格申克龙试图通过分析技术进步、能力和发展之间的关系来回答[11]。进入21世纪以来,随着学界对“华盛顿共识”的理论反思,“国家能力”概念在政治学等学科中已经得到充分讨论和应用。特别是美国学者弗兰西斯·福山在其所著《国家构建》一书中提出了一个分析能力成长的基本理论框架,并明确指出能力在某种程度上是指国家的制度能力[12]。相较于别的社会学科,经济学对能力概念的重视程度不够,不但没有形成对“国家能力”概念的共识,而且缺少将能力成长引入经济转型问题探索的研究。

随着经济学家近年来关注经济增长特别是技术进步的源泉,开始注意到能力在技术进步中的重要性。例如,针对如何解释经济史中不同国家间不一样的发展绩效,Dorian(2017)就曾经指出,除了自然禀赋、资本和劳动力等与经济增长直接相关的决定因素之外,“社会能力”同样在经济活动中影响着一个国家和地区的经济发展绩效,而以知识累积为基础的技术进步、企业能力相关的发展战略和组织结构,以及经济制度演进等要素的动态形成无疑就成为这种能力的重要来源[13]。此外,Reinert(2007)在通过长时段考察了近500年世界经济发展的历史经验后,发现当德国和美国还是发展中国家时,它们之所以要违背英国的说教而发展工业,其原因在于德美两国认识到凡是依赖于于自然禀赋要素进行的初级产品部门的生产活动,当投入的劳动和资本等要素达到一定量之后,每单位新增劳动和资本的所得收益反而出现递减;而依赖于技术进步和创新要素进行的工业和服务业部门的生产活动,却能够由于更高的生产率使得每单位产品和服务的成本逐渐降低[14]。德美通过模仿学习先进国家的生产技术和组织结构,很快就实现了从报酬递减向报酬递增转变,并完成了对英国的经济赶超。这些经济史实揭示出,经济落后国家可以通过引进、吸收先进国家的技术和管理组织经验来提高自身的技术能力,以实现其对发达国家的追赶。

为了从理论上说明能力成长要素在技术进步中的重要作用,下面通过扩展Criscuoloa和Narula(2008)的模型[15],重新诠释技术的能力内涵,即把技术进步看作是一种知识不断更新累积后所产生的创新能力的成果,而不再仅仅把技术视为一种简单知识集合体。为此,首先将技术进步的变迁划分为四个相互联系的阶段,也就是技术转变前阶段(pre-changing-up stage)、技术转变阶段(changing-up stage)、技术前沿分享前阶段(pre-frontier-sharing stage)和技术前沿分享阶段(frontier-sharing stage);其次,在经济开放条件下,假设一个发展中国家的国家能力函数为(?酌),此函数包含FDI引致的技术进步(?棕t)、R&D研发能力(Mt)和技术差距(Gt)等三个变量:

在实现技术转变前阶段,发展中国家自身的知识积累决定了该国的主要技术资源,并在此基础上建立其初始技术水平。如果缺乏初始的技术累积,该国将无法有效地轉移和内化技术,这就是技术的门槛效应。因此,可以将技术缺口定义为:

同时,可以把 作为前沿阶段的知识累积水平的变量,Zt则代表发展中国家现有的技术累积水平。当接近技术前沿分享阶段时,由于该阶段进行技术模仿的机会减少,故而技术能力的成长速度开始减慢(?酌G>0)。假设R&D研发对该国能力成长具有显著的正向作用,则在技术前沿阶段能力成长的速率仍然呈现减慢趋势(?酌M>0, ?酌MM<0)。参数?棕t代表FDI引致的技术扩散和知识积累速度(?酌W>0),由于FDI具有的一系列要素转移特性,因此必然会对发展中国家的经济结构产生显著影响。

就国家能力函数中包含的三个变量而言,技术进步并非一个线性过程,而是具有不连续均衡特征。下面通过改进Caniels和Verspagen(2001)的理论模型[16],构造一个满足凹条件的能力函数来说明技术缺口与能力成长之间的非线性关系,即:

当技术差距 变量等于 时,能力成长参数达到一个最大值 ,如图1所示。

由图1可知,在技术转变的前期阶段,当R&D研发投入从 增加到 或相关变量 变化时,都将推动能力成长到一个更高的阶段。这再次证明前面模型中所得出的结论,即国家能力(?酌t)与技术积累(Zt)之间具有密切的联系。因此,国家能力累积的过程可以通过下面的公式表示:

从上面关于国家能力累积的模型可以看出,与企业层面的技术累积不同,国家层面的能力成长Zt来源于四个方面:第一个来源是对R&D研发的投入;第二个来源是FDI带来的技术外溢效应;第三个来源是外资企业R&D研发所导致的国际间技术外溢效应;第四个来源则是内外资企业在海外R&D研发投入,以及由此而来的R&D外溢效应。相应地,这四种能力来源也同发展中国家技术进步的演变阶段密切相关。对发展中国家来说,技术进步不但是企业层次的技术水平的扩展,而且是本国通过知识累积产生的干中学效应与研发创新活动的整合结果。同时,由于国家能力是一种具有知识累积特性的技术内生更新能力,可以形成发展中国家在经济转型中比较优势动态化的内在基础与支持体系,因而不能把这种能力简单等同于一般意义上的技术创新能力。除此之外,一般认为企业层面的技术能力可以通过企业和个体的自身学习而获得,然而,国家层次的技术创新能力则只能通过特殊路径获得,即必须实施符合该国比较优势的经济发展战略[17]。因此,以中印为代表的发展中国家为了成功实现经济转型,必须尽快转变经济发展方式,也就是尽快实现基于自主创新能力成长的技术进步方式。

四、开放条件下中国和印度的技术进步比较:基于TFP的实证分析

基于传统的“增长核算”思想,目前对技术进步的主要测量方法大致有三种,分别是经济学家Solow于1957年开创的新古典测量法,Aigner等人1977年提出的随机前沿函数法(SFA,Stochastic Frontiers Analysis),以及基于数据包络(DEA,Data Envelopment Analysis)的非参数分析方法[18]。在前面理论分析的基础上,为了尝试探索能力要素对中国和印度技术进步的影响程度,本文将对两者的关系加以实证分析。为此,以“增长核算”理论为基础,假设一个标准Cobb-Douglas生产函数为:

上式中 代表总产出, K则表示物质资本存量,H是指广义上的人力资本投入,而A (TFP)即代表增长率中扣掉K和H对增长贡献后的剩余,也就是哈罗德中性的技术进步。在本文中,生产函数之所以假设技术变化为中性,其原因在于资本投入在某种程度上对总产出变化的内生反应。h(≡H/L)则表示每个劳动力的人力资本, 1-a代表劳动力的收入份额。通过改进增长核算的方法,即把(1)变形后,可以得到TFP水平A:

然后,由(2)式得到TFP增长率 :

对于中国和印度这两个发展中国家来说,近二十年来FDI流入在获取先进技术方面中扮演了重要的角色,它不仅作为引进生产技术、尖端R&D科技和专业化管理的捷径,而且起到了促进两国市场竞争活力的作用[19]。由于本文的研究目标是考察国家能力对中印两国技术进步的影响,因此,可以将FDI流入水平视为评价国家能力的重要指标,而使用两国省际全要素生产率变化TFPgrowth作为技术进步代理指标。下面通过引入FDI指标,在理论模型(3)式的基础上构建计量模型如下:

在(4)式中,?棕表示常数,i表示中印两国的省区代号, t表示时间,TFPgrowth表示全要素生产率变化,initialTFP表示中印两国与技术前沿的距离(以美国为比较对象,采用对数后的ln(TFPi /TFPus)值表示), h表示各个省区的人力资本, p表示各个省区的人口,government表示政府支出规模,FDI表示两国引进的外国直接投资,trade表示两国的贸易增长情况,?浊i表示两国各个省区的固定效应,?着it表示非观测的随机误差。

需要加以说明的是,本文实证研究的数据主要来自于OECD数据库、历年的《国际统计年鉴》、宾夕法尼亚大学PWT6.3数据库以及中国和印度1970-2011年《统计年鉴》[20][21][22][23]。考虑到数据的来源和可靠性,采用Malmquist指数法分别测算了中国28个省市和印度28个邦1970-2007年的全要素生产率。人力资本变量主要使用劳动力人口平均受教育年数来计算,人口变量则使用中国2010年人口普查统计数据、印度2011年人口普查统计数据,政府支出规模governmeni变量采用中印两国1970-2011年间政府财政支出占GDP的比重来表示, FDI引进变量采用联合国贸易和发展会议(UNCTAD)提供的1970-2011年数据,而贸易增长trade变量则使用两国1970-2011年货物和服务进出口GDP比重来表示。

从图2中可以发现一个有趣的现象,中国的经济改革从1979年发轫,而印度的经济从1982年开始起飞,与此相对应地,两国外资的流入也伴随着经济增长而一起波动。这也初步印证了前面理论分析中对于 与经济增长关系的判断,即随着流入,中印两国的国家能力得到提升并进而对经济增长产生正向作用[24]。当然,本文更感兴趣的问题是,如果存在中印两国由于技术进步的后发优势,而迅速赶上发达国家,那么是什么原因造成了技术外溢所导致的 (条件)收敛?对于 引入引致的國家能力变化,是否存在更基本的作用机制决定中印在增长绩效方面的差异?

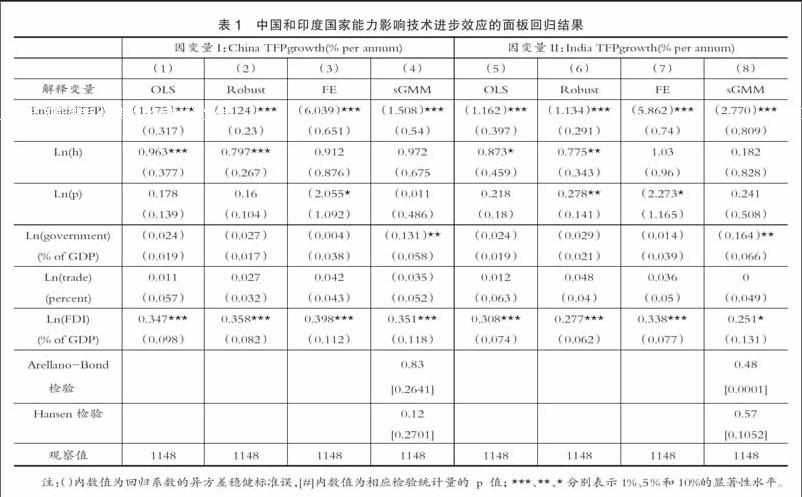

在实证研究中,本文主要使用了四种回归估计模型。为了便于比较,分别用表1中的第(1)和(5)列代表混合回归最小二乘法(pooled OLS)估计结果,第(2)和(6)列代表稳健回归法(robust regression)估计结果,第(3)和(7)列代表固定效应(fixed-effects,FE)面板回归结果,第(4)和(8)列代表系统广义矩(system GMM)动态面板估计结果。同时,为了说明系统广义矩sGMM模型的适用性,还进一步对其做了Arellano-Bond和Hansen检验,结果发现在1%显著性水平上拒绝原假设,这表明可以选用sGMM模型。

接下来具体分析表1中第(1)—(4)列的回归结果,其结论也适用于第(5)—(8)列的回归结果。第一, 四种回归模型得到的 变量相关系数符号都为负,并且都通过了1%显著水平检验,这表明初始 水平与 增长率负相关。同时,从结果也可以发现四种估计方法的差异,OLS的 估计系数为-1.18,与Robust稳健估计结果-1.12差不多,而FE的 估计系数则很高为-6.04,sGMM广义矩估计的结果为-1.51,介乎两者之间,这说明广义矩法的结果更接近于一种稳健的收敛速度估计。第二,人力资本 的系数尽管为正,但是在FE和sGMM回归中并没有显示统计显著,只是在OLS和Robust回归中通过了1%-5%水平上显著检验,这说明人力资本投资对技术进步具有一定的推动作用。第三,人口、政府支出规模和贸易增长等变量的相关系数符号在OLS和Robust回归中都与预期的相符,表明人口和贸易增长对 变化有正向作用,而政府支出规模越大对技术进步的阻碍也越大。第四,关键变量 的相关系数通过了四种模型的1%-10%显著性检验,并且符号都为正向,这说明 每增加1%将会引致 增加35%-39%。

通过上述基于能力成长视角的实证分析,可以发现:首先,证据表明中国的技术进步速度比印度要快得多,相对于人口、贸易和政府规模等其他几个因素, 对中印技术进步收敛水平的影响效应最大,这也印证了前面理论分析中的判断,即 指标体现了后发国家知识累积和技术能力的成长水平,一国通过引进获得的能力越强,该国的技术进步水平也越高。其次,在控制了影响技术水平的其他因素之后,基于变化的面板回归结果巩固了本文对 在赶超国家技术扩散过程中作用的认识。毫无疑问,作为一个内含技术、资本、管理和制度等要素的“复合产品”, 不仅是中印两国技术进步的一个主要来源[24],而且流入还可以引起先进技术和管理方式的扩散,从而达到提高要素生产率,间接促进发展中国家经济增长的效果。最后,中国和印度的增长经验告诉我们,技术进步是一个长期的学习和模仿先进技术的累积过程,而相应地国家能力成长是取得成功的关键。如果缺乏对累积知识进行吸收和进行创新的能力,单纯依靠的技术外溢并不能持续。

结 语

从2015年下半年以来,经济失速的阴霾仍然笼罩着新兴市场经济体,“保增长和抑通胀”成为中国、印度和越南等发展中国家的主要经济目标。根据OCED(经济合作与发展组织)于2016年5月11日发布的最新报告,其2016年3月份综合领先指标(CLIs)从2015年4月的100.35下降为99.61,表明世界主要大国经济状况处在低谷徘徊。同时,从OECD为大型新兴经济体编制的综合领先指标可以发现,中国经济呈现持续恶化迹象,综合领先指标在2015年4月份为99.28,至2016年3月则下降到98.30;印度2015年4月份综合领先指标为99.31,经过一年的发展,至2016年3月已升至100.33,显示两国经济增长出现较大差距。究其原因,主要是中印两国目前都缺乏新的经济增长支撑点,原有的增长模式面临着国内外市场环境的挑战。

具体地看,中印仍然严重依赖通过政府主导的资本投入來推动经济增长。这就造成两国的产业结构中制造业比重偏高,而技术密集型产业和服务业比重偏低,无法适应全球化市场的需求[25]。由于经济长期处于依赖外部技术和资金的粗放型发展当中,阻碍了中印两国的能力成长,因此一遇到国际经济环境发生变化时,就会造成两国经济增长速度减缓。今后中印经济发展仍将面临着很多不确定性,能否成功跨越中等收入陷阱、实现经济转型是一个未知数。对面临经济转型关键期的中印两国来说,如果不能在基于自主创新的国家能力构建方面取得真正的发展,将会在未来遭受更大的挫折和挑战。因此,本文认为,有必要从三个方面解决好中印两国的技术进步与能力成长问题。

第一,中国和印度为了快速实现工业化和可持续的经济增长,必须重视国际贸易在技术的扩散和外溢方面所起到的影响。经济开放条件下,发展中国家往往能够从产品的进出口中获得学习和技术外溢的机会,这反过来也强化了技术进步对贸易的依赖。中印的技术进步路径说明,需要进一步提高经济开放度,只有深化贸易在技术外溢中的作用,才能促进两国尽快向技术前沿靠拢。从外部条件来说,贸易开放对中印的能力增长至关重要,降低关税壁垒和鼓励进口才是生产率提高的关键,因为只有这样才能使国内经济真正融入国际竞争,使本国企业有动力学习国外的先进技术,本国产品才有国际竞争力。

第二,中印等发展中国家的经验已经证明,自由贸易并没有使其锁定在落后地位,却给它们带来了以外向型发展为特征的动态比较优势。为了保持比较优势,中印有必要继续通过政策干预,特别是策略性经济政策来引导本国的产业发展,以解决经济中的结构失衡问题。从中印当前技术进步的特征来看,既没有在国际产业链上取得上游地位,也没有在经济的高速增长中实现资源的动态优化配置,未来的可持续性正面临严重挑战。因此,中印两国政府需要把国家能力与技术进步结合起来,尽快实施以自主创新为核心的经济发展方式,以此推动技术进步、组织行为和制度体系的转变,从而通过国家能力的成长实现中印两国经济发展方式的转变。

第三,提高技术进步尤其是技术创新对增长的贡献率, 这无疑是中印未来能够成功实现经济转型的关键。为此,中国和印度需要加大对自主研发的投入力度,改变过去那种以设备引进和更新为主的技术进步方式,转而依靠科技创新带动技术进步。

参考文献:

[1] Harrison,A.,and A. Rodriguez-clare. Trade,Foreign Investment and Industrial Policy for Developing Countries [D].NBER Working Paper,2009.15261.

[2] 刘志彪.基于内需的经济全球化:中国分享第二波全球化红利的战略选择[J].南京大学学报:哲社版,2012(2).

[3] 赵干城. 中国周边战略中的印度因素 [J].国际展望,2014(2):34-46.

[4] Coe,D.,E. Helpman. International R&D Spillovers [J].European Economic Review,1995(39):859-887.

[5] Fulvio C.,M.N. Jose. The dynamics of national innovation systems: A panel cointegration analysis of the coevolution between innovative capability and absorptive capacity [J]. Research Policy,2013,42(3):579-594.

[6] Haltmaier,J.,A. Shaghil,B. Coulibaly,R. Knippenberg,S. Leduc,M. Marazzi and B.A. Wilson. The Role of China in Asia:Engine,Conduit,or Steamroller[C].Board of Governors of the Federal Reserve System,International Finance Discussion Paper,2007: 904.

[7] Parente,S. and E. Prescott. Barriers to Riches[M].MIT Press,Cambridge,MA,2001.

[8] Aghion,P. J. Tirole. The management of Innovation [J].Quarterly Journal of Economics,1994,109:1185-1209.

[9] Bernard,A. C. Jones. Productivity and convergence across U.S. States and industries [J].Empirical Economics,1996(21): 113-135.

[10] Nelson R. How new is new growth theory [J].Challenge,1997,40: 29-58.

[11]〔美〕亞历山大·格申克龙.经济落后的历史透视[M].张凤林,译.北京:商务印书馆,2009 : 3 .

[12]〔美〕弗兰西斯·福山.国家构建:21世纪的国家治理与世界秩序[M]. 黄胜强,徐铭原,译.北京:中国社会科学出版社,2007: 5-23.

[13] Dorian P.,M. H. Marcus,P. Andreas. Increasing the national innovative capacity: Identifying the pathways to success using a comparative method [J]. Technological Forecasting and Social Change,2017(116):256-270.

[14] Reinert E. How rich countries got rich…and why poor countries stay poor [M]. Carroll & Graf Publishers,2007: 230-234.

[15] Criscuolo,P. M. Narula. A novel approach to national technological accumulation and absorptive capacity: aggregating Cohen and Levinthal [J].The European Journal of Development Research,2008(20):56-73.

[16] Caniels C.J. B. Verspagen. Barriers to knowledge spillovers and regional convergence in an evolutionary model [J].Journal of Evolutionary Economics,2001(11):307-329.

[17] 杨海滨,杨先明.国家能力、比较优势与经济转型 [J].思想战线,2012(4):78-82.

[18] Baek I., Q. Shi. Impact of Economic Globalization on Income Inequality: Developed Economies vs Emerging Economies [J].Global Economy Journal,2016,16(1):49-61.

[19] 万广华,Qureshi,伏润民.中国和印度的贸易扩张:威胁还是机遇 [J].经济研究,2008(4):60-77.

[20] IMF. Asia rising:Patterns of Economic Development and Growth [M].Chapter 3 of world Economic Outlook,2006.

[21] OECD. Perspectives on Global Development 2010:Shifting Wealth[C].OECD,Paris,2010a: 65.

[22] OECD. Economic Survey of China 2010[C].OECD,Paris,2010b: 101-109.

[23] OECD. Science,Technology, and Industry Outlook 2010:Chapter 3 Country Notes[C].OECD,Paris,2010c: 99.

[24] 张勇,王玺,古明明.中印发展潜力的比较分析 [J].经济研究,2009(5):21-30.

[25] 周建华.对外贸易、产业结构与经济增长——基于中国和印度的比较 [J].东南亚南亚研究,2010(4):32-36.