顾维钧档案重归故国记

刘周岩

著名华裔历史学家唐德刚曾评价中国近代以来出了“两个半”外交家,李鸿章一个,周恩来一个,还有就是顾维钧,因决策权相比前两位有限而算作半个。顾维钧在北京政府时期担任过驻美、驻英公使,外交、财政总长,内阁总理,南京政府时期曾任外交部长,驻法、驻英、驻美大使。他几乎历任民国时期所有重要外交职位,对于民国外交的完整见证和深度参与,少有其他人可与之相提并论。近日,经由顾维钧家属、哥伦比亚大学和中国社会科学院近代史研究所三方的共同努力,这位民国外交家的全部档案将第一次以数字化的形式公布给全世界的研究者。

为研究者服务

“研究中华民国外交史,顾维钧先生是一个不可绕开的人物。正因为如此,系统收藏于美国哥伦比亚大学珍本手稿图书馆的顾维钧档案显得尤为珍贵”,中国社会科学院近代史研究所所长王建朗如此评价这批存于海外的珍稀文献。顾维钧生前口述的600万字《顾维钧回忆录》,上世纪80年代翻译为中文出版后成为研究中国近代外交的重要资料,至今仍是许多中国外交官及历史学家的案头必备书籍,而其完整的多達30万页的档案资料尚存于哥大图书馆内。2014年初,顾维钧家属、哥伦比亚大学图书馆以及社科院近代史研究所共同合作,决定完整复制、整理这批档案,经过三年多的工作,即将首次开放给学者利用。

顾维钧档案的整理工作并非易事。哥大负责将原件高清扫描,形成电子文件,社科院近代史研究所负责编目,使其可以被检索。看似简单,实则困难重重。哥伦比亚大学副教务长兼总图书馆馆长安·索顿(Ann Thornton)告诉本刊,整理工作面临的一个主要困难在于档案数量极为庞大。这批档案被分装在近300个档案盒中,每盒1000页左右,共计30万页,摞起来有近10层楼高。顾维钧档案是哥伦比亚大学所藏第二大档案文件,仅次于杜鲁门档案,历史学家杨天石形容这批档案数量之庞大会让研究者“一陷进去就出不来”。在哥大完成的高清扫描耗资上百万人民币,社科院近代史研究所11位专业研究人员组成的团队也进行了一年多紧张的编目工作,初步整理才告一段落。

这批档案包括公务电函、私人信件、会谈记录、备忘录、手稿、照片等多种类型的文件,涵盖了顾维钧全部职业生涯,从留学归国进入袁世凯政府之初,一直到上世纪60年代退休前在海牙国际法庭任法官期间。档案几乎涉及民国所有重大外交事件,包括“二十一条”交涉、巴黎和会、华盛顿会议、李顿调查团、联合国筹建以及国共内战美援问题等。这批档案不仅颇具历史研究价值,许多内容直到今天仍相当敏感。档案中许多文件都标有“机密”“极机密”的字样,这其中就包括一些50年代顾维钧任蒋介石政权“驻美大使”时参与的美台军事合作谈判往来电文。不过,本次整理工作后将会把全部档案无所保留地公开,这既是顾家和哥大的要求,也是社科院从学术开放原则出发的愿望。

参与编目工作的侯中军副研究员说:“项目组成员大多数都英文特别好,我们倾向于选这样的人,因为档案里有大量英文的东西,还有法文的。”顾维钧15岁即赴美留学,进入哥大后仅用了6年多就获得文学学士、政治学硕士、国际法与外交学博士三个学位,英文锻炼得极为娴熟。他也颇具语言天赋,在哥大时就曾在拉丁语课上跳级、担任校刊主编。曾为顾维钧做口述记录的唐德刚说他讲一口“流利的,甚至连英美人都赞叹的标准英语”,身为英语语言大师的丘吉尔也在和顾维钧打过交道后为他的英文所折服。顾维钧在长期的外交生涯中以英语作为主要工作语言,日记、备忘录、会谈记录等基本都以英文写成,少数为中文、法文,这给档案整理工作带来了不小的难度。“外文文件整理起来有两个困难,一是手迹不好辨识,顾维钧的英文写得很草,我们请一些英语母语者看,有时都无法辨认,我们非常想出版他的日记,但苦于难以辨认;二是一些人名不易考证,顾维钧在许多信函中都以英文名称呼一些中国人,很多还是缩写,如果对方是不太有名的人,查实起来就很难。”侯中军副研究员向本刊介绍。即使顾维钧本人的英文名,V.K. Wellington Koo,许多人都不易反应过来,更何况其他大量的人。当初由英文翻译《顾维钧回忆录》时,人名就是一个头疼问题,翻译组最终整理出了3000多个人名的索引和中英文对照表,如今这30万页的档案中涉及的人名就远远更多。编目不需要全文整理,但至少需要搞清每份文件涉及的责任者,这已是海量的工作。

经过多次开会讨论之后,近代史研究所的顾维钧档案整理小组达成共识,根据研究者利用档案的特点来进行整理工作。“实际的研究当中,学者通常会查阅某一时期全部的相关档案,诸如‘九一八前后、巴黎和会期间,会看这几个月或几年的全部资料,不会跳着看。”侯中军副研究员介绍道。所以时间是每份文件的关键信息,“如果能精确到天就精确到天,不行就精确到月、季度、年,尽可能提供时间信息”。编目人员在尽力提供时间信息的同时,不再在文件责任人的头衔等问题上陷入过分琐碎的考证。为研究者服务,是本次档案整理的根本目的。

顾维钧(1946年摄于办公室)

巨大的宝库

巴黎和会期间,时任驻美公使、年仅31岁的顾维钧成为五名中国代表之一。日本企图侵占我国山东主权,顾维钧遂代表中国发表关于山东问题演说,从历史、文化、经济、战略诸方面阐述山东是中国不可分割也不可争辩的领土,提出“山东是孔孟的出生地,对中国人来说是一块圣地”,绝不可失去。顾维钧精彩的发言获得了美英等国代表的祝贺,演讲被西方媒体争相转载。然而舆论上的同情不能换来谈判上的胜利,日本最终胁迫英、美、法同意将德国强占的山东半岛转给日本,这直接导致了国内“五四”运动的爆发。在会议形势对中国愈发不利的情况下,代表团首席代表、外交总长陆征祥屡次辞职未获批准,以“旧病复发”为由住进了医院,顾维钧成为代表团实际主持人。重大抉择之际,顾维钧最终拒签和约。他日后在回忆录中这样谈及缺席签约仪式的那一天:“汽车缓缓行驶在黎明的晨曦中,我觉得一切都是那样黯淡——那天色,那树影,那沉寂的街道。我想,这一天必将被视为一个悲惨的日子,留存于中国历史上。”作为风暴眼中的外交官,他无法像国内民众一样欢庆拒签,而称其为“悲惨的日子”,此中情绪一言难尽。不过正是顾维钧在巴黎和会上的卓绝努力和最终拒签和约,为他奠定了作为爱国外交官的基本历史地位与正面的历史评价。

作为亲历巴黎和会台前幕后的全程参与者,顾维钧仔细收集了当时的往来电函、备忘录、会谈记录、提议草案等资料,收入自己的档案,这为后来人理解那段历史提供了重要的基础。对于极为重要的“五四”运动,历史学家杨天石认为过往的研究“大多着重于知识分子和群众方面,对北京政府和中国代表团则研究很少,是急需填补的一块空白”。历史研究要以史料为基础,徐世昌曾主持编辑过《秘笈录存》,收录了巴黎和会期间大量代表团来电,但没有北京政府去電。杨天石发现这些去电正完好地保存在顾维钧捐给哥大的档案中,于是兴奋地写了一篇文章介绍这批资料,鼓励历史学家们多多利用顾维钧档案。

华裔历史学家唐德刚曾历时17年之久,在纽约为顾维钧完成了1.1万页英文稿的口述回忆录。访谈期间,二人常需查验文件以核对事实。唐德刚日后回忆,顾维钧的个人文件保存得极有条理,“不像李宗仁先生那样的片纸毫无,或胡适文件那样的杂乱,或黄郛文件,像个字纸篓”。时间跨度上也异常完整,“顾先生几乎保存了他一生工作的全部资料,丰富到匪夷所思的程度”。顾维钧在民国政府任职后的档案由他自己储存在哥大附近的一间仓库内,口述史项目进行过程中,经唐德刚提议,顾维钧将档案捐献给了母校哥伦比亚大学。哥大珍本和手稿图书馆设立了“顾维钧室”单独珍藏。目前正在进行整理的就是这批档案。

不仅重大的外交会议,日常工作期间顾维钧也非常注重档案的记录。近代史研究所魏兵兵助理研究员介绍,顾维钧驻外期间会很详尽地记录自己每天的日程安排,什么时候约什么人吃饭、与什么人会谈等,“这一天没有活动安排,他也会如实记下‘No Appointment,不会空着。这是非常非常难得的,这些详尽的资料是个巨大的宝库”。尤为难得的是,顾维钧档案中有许多“中间过程”的文件,谈及这些记录,魏兵兵非常兴奋。“档案里有数千份的顾维钧和外国政要的谈话记录,这对于我们研究外交的人来说有特别的价值。因为这不是最终的官方文件,它记录的是磋商过程中正在形成的各种可能性。当时双方的考虑是什么、话要说到什么份上、怎么去表述,非常能展现出当时事态的发展和顾维钧本人的外交艺术。”复旦大学的金光耀教授曾讲过一个小故事,顾维钧上世纪40年代驻英期间曾和丘吉尔有过一次会谈,只有他们两个人在场,会谈结束顾维钧连夜与秘书整理出了会谈记录。几天后丘吉尔找顾维钧要记录,看后连连称赞记得精准无误。

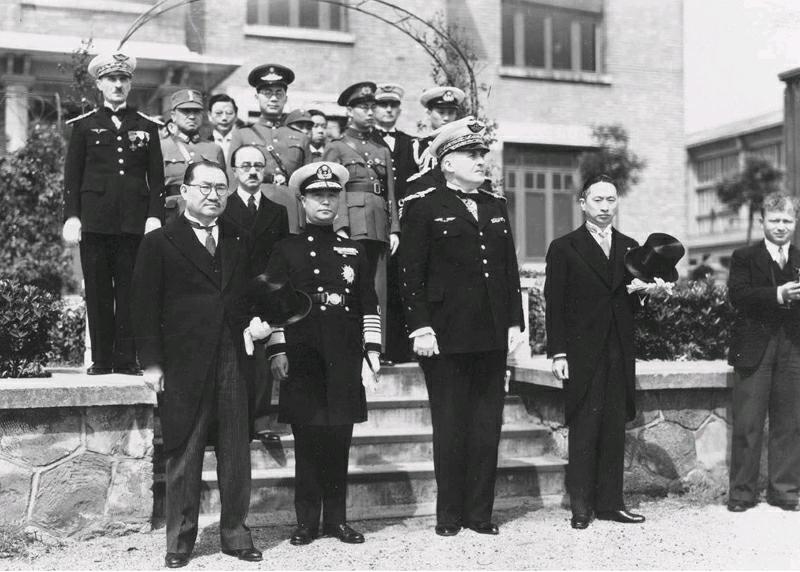

顾维钧(前排右二)与孔祥熙(前排左一)1937年在法国。后排左三为杨光泩(杨雪兰生父)

顾维钧的档案能如此详尽地保存至今,他个人的档案保存意识或许也仅是必要条件之一。国民党元老陈立夫的儿媳、立夫医药研究文教基金会董事长林颖曾女士曾以颇为语重心长的语气对本刊记者说:“顾维钧的档案为什么能保存得这么好?因为他一生没有流离啊。我的公公(注:指陈立夫)和周恩来这样党派立场明确的人,在动荡的年代是不可能主动留存这样完整的档案的,否则对他们是很危险的事。”

再度携手

哥伦比亚大学珍本和手稿图书馆馆长肖恩·奎恩比(Sean Quimby)告诉本刊:“除了顾维钧之外,哥大还拥有张学良、熊式辉等民国人物的档案,哥大以拥有它们为傲。不过,要想对它们进行有效的编目工作,需要中国历史和语言方面的专家投入大量工作,档案数目巨大,仅凭哥大的力量难以完成。”顾维钧捐献档案之后,虽然哥大早就开放了查阅,但它们实际处在难以被利用的状态,只有极少数人能够真正利用这批珍贵的资料。

首先,必须亲赴纽约前往哥大图书馆。顾维钧研究专家、复旦大学教授金光耀曾在1997~1998年间在哥大查阅顾维钧档案,他向本刊记者回忆:“我当时用一年的时间把200多箱档案翻了一遍,有些是粗粗地看,有些看得比较仔细。即使一年全部扑上去,也不可能全部仔细看完。”这些海量档案当时只有一个简单而粗疏的英文目录,大致标明每盒里面是什么内容,这让查档工作变得极为困难。侯中军副研究员描述在哥大图书馆查阅顾维钧档案的情形,“去之前提前预定,你要看哪几盒,到了之后亮明身份,图书馆员一次把一盒整个给你,看完还回去再给你下一盒”。每一个档案盒称为一个“box”,大致是鞋盒大小,通常包含:1000页左右文件。一次拿到1000页左右文件,又缺少编目,且同一主题或时间段的文件可能分散在不同的盒子中,这基本断绝了普通人在有限的时间内充分利用这些档案的可能。

此外,即使成功找到有用的文件,进一步的复制利用也困难重重。金光耀回忆,“当时是复印一页一美元,这对我们来说简直是天价,我在那里查了一年档案最后也只复印回来十来页,主要是一些以前未见的顾维钧胡适之间的通信和他的相片”。档案中更有57盒因为完全没有编目而从未对外开放过。

为了能使这些珍贵的资料得到更好的利用,顾维钧家属出力颇多。顾维钧继女、著名华人社会活动家杨雪兰女士告诉本刊:“这批档案已经放了快40年。哥大一直很好地保存着它们,哥大的职责已经尽到了。可是我希望能让这批档案在中国被很好地利用,让中国人看到,所以我做很多协调,促成数字化整理的工作。”

金光耀教授是促成这次合作的关键人物。“我完整看过顾维钧档案之后,杨雪兰曾问我的意见该怎么处理,我就说近代史研究所有能力做这个事情,有专业上的能力也有经济实力,所以后来就介绍了。我和近代史研究所一说,他们立马说肯定做这个事情,合作关系就这么建立了。”

这并非社科院第一次和顾维钧家属打交道,此前顾维钧回忆录的翻译、出版也是由社科院参与完成。1980年时中国驻联合国总部司长陈鲁直曾致信由外交部借调至近代史所的张之毅:“顾维钧的女儿(注:指顾菊珍)日前找我谈,她父亲口述的一套回忆录,以缩微胶片形式存在哥大,原稿有一万多页,未经校核,但其中有不少可供参考的资料,大多是他本人亲身参与的第一手资料。她去年退休后,拟把书通读一遍,然后将重要的史料钩辑出来,准备出书。但读了一些之后,发觉这是远非她一人能够完成的任务。她的近代史知识也不足以担此任务。顾维钧本人尚健在,但已93岁。自己自然做不了,连指点她女儿来做也是不可能的。因此想到国内的研究机构,如果近代史研究所有兴趣,她当然极愿合作。”

近代史研究所高度重视顾维钧的回忆录,时任所长刘大年立即向上汇报,争取专款,并且拿到邓颖超、廖承志允许“一字不删、一字不改”的尚方宝剑,联合天津政协编译委员会和中华书局,出色地完成了翻译、出版任务。1983年13册《顾维钧回忆录》陆续出版时,一时成为轰动外交界、历史界的重要事件,尚在世的顾维钧本人也对社科院的工作感到相当满意。这次成功的合作奠定了双方信任的基础。

上世纪80年代出版《顾维钧回忆录》时,台湾方面还一度欲与大陆竞争,未能成功,到30年后顾维钧档案整理时,与大陆还是与台湾合作,已经没有悬念。哥伦比亚大学东亚图书馆馆长程健向本刊证实,“整理顾维钧档案的项目没有考虑过与香港或台湾合作,肯定是放到大陆来做能收获最大的效果”。不过他亦表示,大陆与美国的学术机构在整理档案的规范、法律上并不完全一致,合作也是在相互磨合中逐步推进的。

哥大有悠久的东亚及中国研究传统,加之上世纪40年代末一批国内政要寓居纽约,大批重要的近代中国人物档案文献被哥大收藏,包括孔祥熙、胡适、李宗仁等人的文件,杨天石将之形容为“有如入宝山,目不暇接之感”。社科院新近成立的“近代中国海外珍稀文献征集委员会”将多位哥大学者聘为委员,以期以顾维钧档案为起点,与哥大进行长期、全面的合作。

“中性”与爱国

唐德刚评价顾维钧是“才遇双全”。他认为,顾维钧本身具有做外交的禀赋,又在中美两国受到了对培养外交官而言最恰当的教育和训练,而他在巴黎和会上一举成名的机遇,显示出时代和环境的重要。天才、训练、时机,主客观条件配合得天衣无缝,将他造就成近代中国职业外交官的杰出代表。

从作为职业外交官的技术层面,顾维钧在谈判、方案制定等事上极为出众,从立场方面,“中性”是顾维钧大部分职业生涯中的立业之本。在40年代末最终倒向国民党之前,顾维钧为自己规定的职业准则是将国家利益与党派利益相区别,他曾提出:“几十年来,特别是中华民国成立以来,将国内政治与对外关系混为一谈,一直是中国的灾难之源。”巴黎和会上,顾维钧从收回山东的国家利益出发,在未经任何请示的情况下,擅自宣称公布皖系政权与日本签署的密约,是他区别党派利益与国家利益的一个典型事例。

历史学家邓野撰文写道,顾维钧“看重自由主义者的那种矜持的独立品格”。这种试图超脱于党派纷争之上的姿态,并不能让他完全脱离政治漩涡。1926年10月初,北伐军即将攻克武昌之际,顾维钧“以一个殉葬者的姿态”出任北京政府代总理,于是被南京政府通缉。国共战略决战之际,顾维钧“再一次以殉葬者的姿态”,以驻美大使身份为南京政府争取美援,为此在1948年12月被中共宣布为42名战犯之一,成为唯一被通缉的驻外大使。两次政权更迭时期都被通缉的,顾维钧是唯一一人。

从左至右:艾森豪威尔、顾维钧、蒋经国(1953年摄于华盛顿)

邓野也指出,“或许还是因为顾氏本质上的中性品格,國共两党又都先后淡化了对他的敌意”。1931年,顾维钧被蒋介石解除通缉并被任命为外交部长。40年后,中华人民共和国恢复联合国合法席位,毛泽东特意交代中国驻联合国代表团成员、章士钊女儿章含之一项任务:在美期间看望顾维钧先生,并说“我很敬佩顾维钧先生的外交才华和为人”。

在顾维钧档案数字化的成果展示仪式上,顾维钧继女杨雪兰女士动情地讲述了一个故事。顾维钧少年时正是中国面临着严重的民族危机之时,他生活在外国势力最集中的上海,对外国人的特权与歧视有着切肤之痛的体验。一个周末,小顾维钧从学校回家,上桥的时候黄包车夫拉得很慢,大汗淋漓,一个白人却嫌挡了他的路,用马鞭使劲抽打中国车夫,顾维钧气愤地对他说:“Are you a gentlemen?”(你还算是个绅士吗?)不会骂人的顾维钧觉得这是最严厉的斥责。

在桥上的这一幕成为顾维钧外交志向的起点,他从此“就决心要废除列强在中国的租界,废除不平等条约”。从哥大博士毕业时,顾维钧的论文正是探讨外国人在华特权的,题为The Status of Aliens in China(《外人在华地位》)。此后的一生,顾维钧也以维护中国国家尊严为出发点,在巴黎和会及华盛顿会议、“九一八”事变后的李顿调查团、确立中国以大国身份参与筹建联合国等事上做出了重要的贡献。

杨雪兰女士说:“我希望这批整理之后的档案能让人们更好地了解顾维钧。他永远认为自己是一个中国人,是一个爱国的人。”