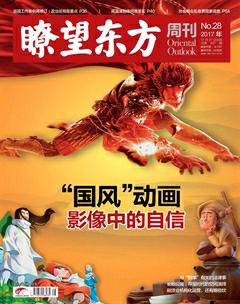

“国风”动画不是元素拼凑

胡绪颖

讲中国故事不是一些浮光掠影的拼凑,或只是视觉风格上的追求,而要与中国文化有精神往来

2017年6月28日晚,中国传媒大学的一个放映厅举办动画电影《大护法》的点映活动,观众席坐满,大部分都是动画专业的师生。

影片开场,平缓起伏的重重山峦勾勒出一幅水墨山水的场景。映后一位学生说:“这让我想起上海美术电影制片厂当年的水墨动画经典《山水情》。”

“虽然不是刻意致敬,但让观众产生这种联想既有偶然也是必然。”《大护法》导演不思凡对《瞭望东方周刊》说,“我们受到过去经典国产动画以及各种中国元素的熏陶影响,在创作中,文化传承便自然存在着了。”

2017年7月,除了《大护法》外,还有《阿唐奇遇》《豆福传》等国产动画电影走向院线。进入2010年后,本土动画电影的数量明显上升,粗略估算,国内市场每年有30~50部国产动画电影上映。

在中国动画电影整体体量已具规模的当下,像《大圣归来》《大鱼海棠》《熊出没·奇幻空间》这样票房过亿元的动画电影仍是凤毛麟角。

观众对于本土动画电影的诉求,为中国动画人提出了重要课题:如何乘“国风”而扬帆,形成有民族特点和文化自信的审美追求?进而言之,国产动画将为新一代中国观众留下怎样的审美印记?

观众只看最高点和不同点

2016年下半年,《大鱼海棠》导演梁旋、张春前往美国洛杉矶造访迪士尼动画公司,回国后撰文写道:“我们认为,中国在技术上与迪士尼至少有二三十年的差距,在制作预算相差十倍甚至几十倍的情况下,在未来10年内不太可能从技术层面超越迪士尼。”

在全球化浪潮中,中国动画作品要与欧美、日本成熟工业体系下的产品进行竞争。然而,国产动画电影目前仍普遍走在亦步亦趋的模仿之路上。

比如,2016年年末上映的《摇滚藏獒》,邀请了美国知名团队制作,在叙事上按照好莱坞标准进行创作,但却被吐槽为“二流好莱坞式动画电影”,最终仅收获3900万元票房。

上海美术电影制片厂前厂长、上海鹰狮影业创始人钱建平曾对媒体回忆,2012年之后,中国动画一度开始“好莱坞式地组建团队、募集资金”,有三分之一的公司打着或打过“要做中国的迪士尼”的口号。

但不思凡发现,同行们认为技术上已经非常“牛”的作品,在观众看来仍和迪士尼、梦工厂作品差了一截。

“观众只看最高点和不同点。”不思凡说,“我们能不能做到最高点?如果现在不能,那就做不同点。中国文化有非常复杂庞大的基因,挖掘自己的文化,最起码可以做到不同。”

追光动画创始人、动画电影《小门神》导演王微对《瞭望东方周刊》说,新一批的动画创作者是不甘于“拾人牙慧”的:“他们普遍具有实现自我文化表达的野心,这是未来中国动画树立民族风格的希望。”

2015年暑期,《大圣归来》以9.6亿元票房成绩,冲破国产动画电影票房纪录。2016年暑期,《大鱼海棠》成为又一部占据话题榜的国产动画电影,累计票房近5.7亿元。

两部作品的共同特质是在“中国风”的基础上建立各自的美学风格,而这种思路,也延续到了后续国产动画的创作当中。

在《大护法》创作之初,主创团队有意识地让动画语言向水墨写意靠拢,并且让人物形象设计的线条尽量简单。

生长于江南的不思凡对于传统水墨有天然的亲切感:“其实烟雨笼罩的江南山水景色,正是水墨画能再现的东西,我对此熟悉,放入创作中我觉得是再合适不过的。”

文化乡愁的召唤

在从事动画电影行业前,王微是土豆网创始人。他回忆,那时国产动漫很少,视频网站上,中国网友对日本动漫的点击量远高于欧美动漫:“中国观众天生对东方形象和接近自己文化背景的故事比较感兴趣。”

“由于近百年来中国的境遇,其實中国观众有某种自卑感,在当下又积蓄成一种文化自尊,希望中国文化作品能走向世界前潮,需要一些作品来对动画行业树立信心。”不思凡说。

中国传媒大学动画与数字艺术学院教授高薇华对《瞭望东方周刊》说:“从宏观角度而言,这是一种文化呼唤。”

高薇华正带领以中国传媒大学动画专业师生为核心的创作团队“中传合道”,开发动画电影《姜子牙》。据悉,该项目已于2016年正式立项,并获得光线传媒彩条屋影业的投资。

在创作采风期间,高薇华意识到,包括自己在内的创作者对中国传统文化有某种既亲近又陌生的“疏离感”。这种“疏离感”源自百年来中国社会发展导致的文化断层,大部分年轻人已经脱离了传统的生活方式,在现代城市文明的环境中长大,对于传统文化的了解更多来源于书本中的文字和图片。

高薇华认为,文化基因仍然根植于新一代创作者和观众的心中。在经历断层后,中国人的内心积聚着一种“文化乡愁”,而随着社会经济实力的增长,中国社会开始向本民族文化传统寻找自信和精神归依,“这已经成为一种趋势”。

2017年上海国际电影节,在一场名为“动画电影中的东方文化”的论坛上,日本动画导演神山健治回顾了日本动画电影的发展,他提到,日本动画电影也曾经历过“回归本民族传统”的历程。

“20世纪80年代,日本人对外国存在某种崇拜和憧憬,同时把憧憬转换成了想象,而想象又转化成动画。”神山健治说,那时日本出现了大量以外国人面孔为主角的动画片(比如《花仙子》主角是金发碧眼的形象),“到了90年代,日本人觉得外国故事已经不新鲜,更关注本土故事,出现了大量高中生题材的动漫。”

王微认为,回顾日本动画大师宫崎骏的代表作,可以发现日本动画背后的文化心理转变:“他早期的成名作《风之谷》《天空之城》都有欧洲背景,后来才有勾连传统的《龙猫》《幽灵公主》《千与千寻》出现,而真正让全世界记住的,也正是这些本土特色鲜明的作品。”

不是“元素”拼凑,而是融入“基因”

2016年暑期,获得5.7亿元票房的《大鱼海棠》曾占据话题榜首,这部作品一上映,便出现了口碑的两极分化。

舆论对于《大鱼海棠》的好评首先在于,这部作品画面精致,创造了《庄子》中的“鲲”、《山海经》中的火神祝融和木神句芒等动画形象,还原了福建土楼场景;基于中国上古神话传说,构建了一个完整新鲜的想象世界,在本土动画民族风格的探索上作出了可圈可点的创新尝试。

《大鱼海棠》女主角的家族,生活在以福建土楼为原型的建筑中。梁旋说:“要尽可能找到中国最神秘的建筑,来让人接近古中国的状态。”

高薇华认为,中国悠久的历史和多民族文化本就多元包容,为以想象力为核心的动画电影提供了广阔的发挥空间和丰富的素材。

而舆论对《大鱼海棠》的诟病,除了指向它有效仿宫崎骏作品画风之嫌,更在于精美的画面无法掩盖其故事的单薄。有网友说“这个所谓唯美的爱情故事,仍然是常见的‘玛丽苏套路”。

中国传媒大学戏剧影视学院讲师陆嘉宁认为,《大鱼海棠》最大的遗憾,是故事中丰富的元素并没有被充分激活和有机统合起来,大部分元素在简单展示之后就失去了在剧作中的功能,所谓的中国文化元素也流于浅表。

其实,《大鱼海棠》《大圣归来》《小门神》等都取材于传统中国故事,但又都在故事表述上出现了问题。有关《大鱼海棠》的争议最为激烈,也较为典型地反映出一个尖锐问题——在本土化风格探索之路上,中国动画电影在形式风格和内容表述之间仍未找到平衡点。

王微回忆,制作《小门神》相当长的一段时间里,由于太想做出“真正中国风”的东西,他和创作团队瞻前顾后,甚至因过于专注画面风格而忽略了故事:“这是舍本求末了。”

有评论者认为,中国创作者还没有熟练掌握有效的叙事结构。但是,前有《花木兰》《功夫熊猫》,后有《摇滚藏獒》,这类已经按照好莱坞叙事标准创作的故事,为何仍让中国观众觉得“差点味道”?

“讲中国故事不是一些浮光掠影的拼凑,或只是视觉风格上的追求,而要与中国文化有精神往来,内化成一种精神情感力量,传递给观众。”高薇华说。

除了在动画语言上充分汲取传统文化,创作者更需用故事传递出哲学和精神内涵的“基因”。

高薇华以“姜太公钓鱼”这个中国人耳熟能详的传说为例:“这个故事蕴含了中国哲学内涵,即中国人所向往的动静自如的精神境界。”高薇华希望,动画电影《姜子牙》能尝试表达出这些内涵。

触动中国人的关键词

高薇华认为,中国动画在画面美学上要呼应传统,把握“空灵的、意境化的审美意趣”,同时“融入一些新的设计理念和现代的审美”,但最终所有文化元素的取舍,终归要服务于能达到情感共鸣的故事和人物。

王微的第二部作品《阿唐奇遇》于2017年7月21日上映,将中国茶道摆件“茶宠”拟人化来讲述一个故事。吸取前车之鉴,王微和团队这次将主要精力放到了故事和人物塑造上来。

王微和团队首先探讨的是:“那些长久流传的传统故事到底为什么打动了我们?它们各自的关键词是什么?”

“比如杜十娘怒沉百宝箱、白蛇传等故事,都反映了中国封建社会和女性的关系问题,女性如何进行反抗,如何争取情感的独立。”王微说,“我们在回望这些传统题材时,想找到它们和大众情感的关联点,这也是我们现在讲故事的目标。”

从这个维度纵观成功的国产动画电影,无论是上世纪早期的《大闹天宫》《哪吒闹海》,还是上世纪90年代的《宝莲灯》、近来的《大圣归来》,其主角的塑造之所以成功触动了观众,是因为他们身上都具有不受拘束、追求自由、敢于反抗的叛逆精神。

其实,以全球化傳播为目标的美国动画电影,也始终在熟练表达“美国梦”和个人主义精神,反映本土议题。比如《疯狂动物城》便探讨“美国式的政治正确”“种族和性别歧视”等问题。

电影产业与中国故事创新研究基地首席专家聂伟认为,年轻观众处于多元文化交融的环境里,“吃着混杂文化的精神粮食长大”,他们对动画电影的审美趣味,已受到世界各国动画作品的共同影响。

因此,要创造当代观众所关心的故事,眼光也不能仅局限于传统文化元素和文化基因,钱建平认为,关键在于“讲的人物关系、人物情感,一定跟当下的人碰到的事情有关”。

王微举例说,中国家庭中总能见到孩子背着大书包,这在美国并没有,围绕这种独特的家庭关系和家庭教育问题展开的事件,恰恰就是创作者应该关注的身边故事:“故事是不是身边的,能不能先打动创作团队自己,这是我们现在最关心的事情。”

“中国动画其实也可以讲当代故事,把当代中国人的生活展现出来。”神山健治说,“目前日本动画主流就是在讲日本高中生的故事,其实也不是传统故事,但是人物和生活场景都是很‘日本的。这些作品到海外的时候,就成为了外国人了解日本和日本年轻人的窗口。”

在《小门神》的海外发行过程中,为让海外观众理解影片内容,很多台词不得不作出修改。王微坦言,如果《阿唐奇遇》未来走向国际市场,其中一个打碎关公像的镜头,中国观众能理解其中的文化意义,国外观众就不能理解。

与一些国外艺术家交流中国动画的对外输出问题时,中国动画研究院副院长曹小卉发现,对国外观众来说,“中国风是一个文化符号,作为符号都能接受,作为精神却不一定能接受。”

“换位思考,在我们不知道如何推出作品的时候,不妨想想我们到底喜欢什么。”曹小卉认为,“文化不仅是京剧脸谱、水墨画这样的符号,家庭生活中有共性的地方也都是文化。在对外传播过程中,彼此共同的文化传统,或善恶、美丑这样的普世价值观议题,更容易被接受。”