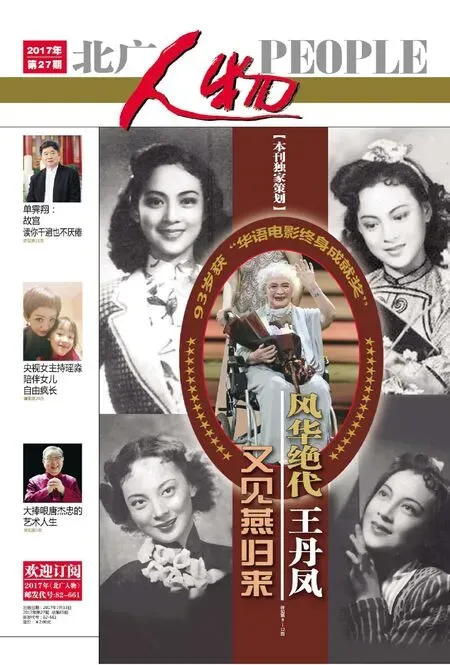

又见燕归来风华绝代王丹凤93岁获『华语电影终身奖』

□本刊记者彭立昭

又见燕归来风华绝代王丹凤93岁获『华语电影终身奖』

□本刊记者彭立昭

【封面】

“小燕子,穿花衣,年年春天来这里……”每当耳畔响起这熟悉的歌声,记忆深处王丹凤老师清纯甜美、婉约可人的形象,倏然间闪现在眼前——《家》中温柔而又悲伤的鸣凤、《护士日记》里充满理想主义的“女护士”简素华以及快乐的女理发师……自16岁从影以来,在40多年的艺术生涯中,她创造了60余个经典银幕形象,尤以她演唱的《护士日记》主题曲“小燕子,穿花衣”最为深入人心。她,凭借甜美的气质和生动的演技,风靡于上世纪四十年代,常青于新中国。

久违了,小燕子!

第20届上海国际电影节上,93岁的老艺术家王丹凤获“华语电影终身成就奖”。颁奖当晚,久违银幕的王丹凤坐着轮椅,在女儿和外孙的陪伴下来到现场。她的出现,仿佛打开了一道耀眼的电影时空之门。她一袭灰色裙装优雅亮相,银发如雪,红唇冰肌,气质一如往昔。看到满头华发的老艺术家,台下所有演员、观众起立,长久地为老艺术家鼓掌,以示深深的敬意。奚美娟和许鞍华为她颁奖。燕子归来,春光犹在。她没有多说什么,只是简单致谢,接受万千掌声的拥戴,声音依旧清脆:“大家好,感谢上海国际电影节给我的荣誉,祝愿它越办越好。”主持人曹可凡感慨:“您是永远的小燕子。”

丹凤老师首先是个美女,标准的上海美人,樱桃嘴、杨柳腰、洋派的发型,曾令无数影迷为之倾倒。“宁波人漂亮的多,如王丹凤,我想是沿海史前人种学关系”,这是张爱玲当年旅居美国时,写给友人夏志清信中的一句话。跨了半个地球,见多了各式美人,张爱玲对王丹凤印象仍然那么深,可见她的美。

丹凤老师是一位杰出的表演艺术家。在中国电影的发祥地,丹凤老师是早期的明星。解放前,香港曾推出“沪港四大女星”,王丹凤榜上有名,其他3位分别是李丽华、周璇、白光。解放后,王丹凤为“新中国22大电影明星”之一。

丹凤老师也是社会活动家,为内地和香港两地的文化交流做出了积极的贡献。她担任过多届全国政协委员,在文艺界很有影响,尤其是1985年作为特邀嘉宾专程赴美参加里根总统的就职典礼,其“重量”不言而喻。

如今,年已耄耋的她获“终身成就奖”,可谓实至名归。她,为艺术而生,为爱而活;她,是一道人间隽永的风景,是一个有味道的女子,一个有温度的女子。难怪著名表演艺术家梁波罗如此感慨:“是天意,也是巧合。今年恰逢香港回归20周年,上海国际电影节举办第20届,在这双喜临门的喜庆时刻,王丹凤重新出现,不失为本届国际电影节一大亮点;何况今年正赶上她主演的影片《护士日记》首映60周年,故此,当‘小燕子,穿花衣,年年春天来这里’的歌声再度响起,宛若时光倒流,令人无限感慨。正是:花间闻燕语,春色遍芳菲,暌违廿余载,今夜燕归来。”

仰望星空,逝水流年。那么,让我们以时间为线,解读王丹凤老师每一个时期的故事,去触摸她静水深流的精神世界,因为一个人的内心世界,便是人的整个世界。

燕呢喃:“好的,就叫王丹凤!”

一方水土养一方人,自古以来,人们印象中的江浙女子,都是集美貌与才艺于一身的,她们婉约、细腻,多才多艺,容貌清丽,以至于我们不知道是江南的美景孕育了她们独具风华的气质,还是美丽的女子给景色增添了一份灵动。

王丹凤,这个从吴越山水出来的美好女子,从江南走来,走出那一片阳春三月、细雨微风,走过近一个世纪的疾风骤雨,依然笑容莞尔。

据了解,民国至解放初宁波籍著名演员中,尚在世者目前仅余王丹凤和姚莉两人。说到王丹凤的艺术人生,就不得不提到她步入电影艺术殿堂的启蒙老师——已故的著名编导、电影艺术家朱石麟。朱石麟从影40余年,以病残之躯编、导影片100多部,大部分电影至今仍有生命力。他以对时代和人性的全情关注,加上朴素细腻的电影格局,成就了一种具有中国古典美的电影风格,他的影片在海外有较高的声誉。

那时,她本名叫“王玉凤”,在爱国女中学习,已从一个淘气的女孩变得逐渐沉稳起来。她有读不完的诗书,欣赏不完的电影,又被浓浓的亲情、友情和师生情所包围着。那时,被称为“第七艺术”的电影,在上海滩已成风尚。人们看的是电影,听的是电影,谈的也是电影。她把爸爸妈妈给的点心钱,全都省下来去看电影,阮玲玉、陈云裳、袁美云、胡蝶、周璇……全是她心目中最崇拜的偶像。不过,她仅仅满足于当一个影迷,从不奢望未来自己会去当一名演员。但是一个极其偶然的机缘,她跟邻居舒丽娟阿姨去影片公司摄影棚参观时,无意中被朱石麟先生发现,竟使她撞进了多少影迷羡慕的影坛之门,那年她16岁。

那天,摄影棚里正在拍摄朱石麟导演的《龙潭虎穴》。玉凤傻呆着,定定地凝望着摄影棚新奇的一切。当时的情形是这么描述的——

“一组镜头拍完了,朱石麟让大家休息片刻,他也捧起茶杯慢慢地喝着,随眼四望之时,他的那双导演特有的慧眼,突然盯住玉凤不动了,随即起身向玉凤走去。朱石麟笑着问:‘你今年几岁啦?’玉凤低着头答道:‘十六岁’。朱石麟又问:‘你喜欢拍电影吗?’玉凤不知该如何回答。舒阿姨赶紧用手肘触触玉凤:‘朱先生问你呀!’她同时替玉凤作了回答:‘她是个小影迷,还不想上镜头?’‘那好呀,来试试镜头’。朱石麟说着已回身向摄影机走去。玉凤还来不及品味这话的涵义,早已被舒丽娟拉进了拍摄圈。刺眼的灯光顿时向着玉凤照来,朱石麟嘱咐她做几个动作。这才使玉凤醒悟到,此刻正是处于人生的十字路口啊!久蓄在她脑海里的各种电影镜头,居然神奇地悠悠而生。当那摄影机悄悄地发出悦耳的转动声时,玉凤的那张充满感情色彩的脸上流露出来的表情,正是朱石麟企望已久的、一种内涵的、足以表达一个忧郁女性的富有魅力的神态。镜头下灵气毕现,呈现惊人的美态。‘停!’朱石麟满意地一挥手,笑吟吟地说:‘你很有表演才能,就在《灵与肉》中担任一个角色吧。’玉凤终于从一个普通的影迷,成了一名电影演员了。玉凤来到合众电影公司拍戏的第一天,她规规矩矩地站在摄影棚一角。导演朱石麟向她招招手。玉凤正企盼着他给自己讲授一些拍摄要求,哪知,朱石麟先要求玉凤把自己的名字写一遍给他看。玉凤在一张纸条上写下了‘王玉凤’三个字,递了过去。朱石麟却凝视这三个字沉思良久。他反复地念叨着,然后认真地问玉凤:‘你是不是愿意终身献给电影事业?’王玉凤木然地点着头:‘愿意!’朱石麟严肃地说:‘当一名电影演员,并不像你当一个影迷时想象的那么美。电影这一碗饭,不是好吃的啊!’玉凤很感激这位师长的关怀。朱石麟又念叨着‘王玉凤’这三个字,直率相告:‘你那三个字,王玉凤,读起来很拗口,又喊不响。我建议,改个名字吧!’王玉凤机械地点着头。她以充满信任的目光望着朱石麟:‘朱先生,你说起个什么名字才好呢?’‘我看——’朱石麟又沉吟起来,‘改一个字就行了,就叫王丹凤吧,既喊得响亮,又有点意义。你看好不好?’还能说什么呢?她频频地点头说:‘好的,好的,就叫王丹凤吧!谢谢朱先生的关心。’从这一天开始,王玉凤正式改名为王丹凤。”朱石麟关切地要求她,“一要多看老演员拍戏,二要多看中外著名小说,三要多看不同类型的电影,从中更好地吸收和借鉴演戏精髓。”好像密码对了,一把锁被打开——只能用“缘”来解释吧。

王丹凤(右)在《红楼梦》中扮演薛宝钗

《瑶池鸳鸯》剧组合影,二排中间未穿戏服者为王丹凤的母亲

1949年香港长城影业公司成立,十大女明星联合剪彩

“第一天拍戏就立了一功”

《龙潭虎穴》中的小丫头,成了王丹凤初上银幕的一个开端。很快,王丹凤又在桑弧编剧、朱石麟导演的影片《灵与肉》中饰演一个女大学生。担任的虽是一个配角,上镜头的机会不多,但她虚心好学,老老实实地遵循着导演的指点,细心地揣摩角色的内心世界,为日后的影视道路做了极好的铺垫。

拍摄《灵与肉》的第一天,王丹凤竟立了一功。为何?原来,记者曾在《上海电视》刊物上(1999年春)读到这篇文章——《一封未投递的信:顾也鲁致王丹凤》。

“丹凤,青年人幻想将来,中年人执着于现今,老年人就只有回忆了。48年前,咱们第一次合作拍摄影片《灵与肉》的情景,至今历历在目。那时,你演我的表妹。在拍摄表哥向表妹倾吐恋人梅香被自己父亲占有而义愤填膺的那场戏时,天气特别热。拍戏时我穿着西装,系着领带,汗流浃背,你在一旁给我打扇。我拍完一个镜头,脱掉上衣,解下领带。当拍下个镜头时,我忘了穿上衣,你机灵地提醒我:‘刚才穿西装,现在怎么只穿衬衫了?’导演朱石麟非常赞赏你的伶俐:‘我这老拍戏的,不如新拍戏的脑子灵!立刻重拍!’你第一天拍戏就立了一功。”

文章的作者便是当年与王丹凤搭档的著名演员顾也鲁,也是著名的表演艺术家,他们两个在银幕上曾有过6次合作和一次登台表演。2005年中国电影诞生100周年时,顾也鲁和王丹凤都获得了“上海电影杰出贡献奖”。

《灵与肉》之后,王丹凤在《新渔光曲》里一跃成为了女主角。一个渔家女,她表演得生动传神。“戏中,王丹凤先是目瞪口呆,嘴唇微微颤动,欲哭无泪,继之,她突然一声抽泣,泪珠如同断线的珍珠,簌簌而下,将这位渔家姑娘郁积在胸中的痛苦、怨恨、绝望,很有层次地运用丰富的面部表情,完美地表达了出来。《新渔光曲》公映了,她一举轰动影坛,被影界称为‘小周璇’。”周璇当时主演的《夜深沉》《天涯歌女》《梦断关山》等电影,真是叫好又叫座。

王丹凤走“红”后,电影公司的老板为了赚钱,拼命给她拍片。从1942年到1945年抗战胜利,3年里王丹凤一共拍了二十多部影片,算得上是位“劳模”。1948年,王丹凤到香港拍电影,在长城电影公司旗下拍了《瑶池鸳鸯》、《海外寻夫》等六部电影,走红东南亚,至今被影迷惦记。1949年7月7日香港长城影业公司成立,请来十大女明星联合剪彩,“小周璇”王丹凤与白光、李丽华、周璇、胡蝶、陈云裳、陈娟娟、孙景璐、罗兰、龚秋霞九大明星同框,成一时佳话。电影皇后胡蝶站中间,她站最右边,不争不抢的姿态。至如今,照片上还在人世的,只有她了。

王丹凤主演的电影《护士日记》海报

王丹凤主演的电影《护士日记》

王丹凤在影片《玉色蝴蝶》拍摄现场

王丹凤、柳和清夫妇

王丹凤、柳和清结婚照

1986年王丹凤在里根的办公室与申萨特女士合影

王丹凤在上海南京路理发店体验生活

左起:成龙、夏梦、罗文和王丹凤

王丹凤等人在政协会议期间与王光美合影

1985年,王丹凤专程到加拿大探望胡蝶

“小燕子,穿花衣”的最初演唱者

新中国成立后,王丹凤成为上海电影制片厂的一位演员。王丹凤加入上影之后,面临着新的机遇,也是新的挑战。由于婚后连续几年生孩子,从1951年到1956年,几个如花似玉的小千金相继呱呱坠地,为此,她除了在话剧《雷雨》中出演四凤外,整整三年没有拍摄过一部影片。她扮演的四凤,与原著里的人物十分吻合——苗条的身子,瓜子形的脸庞,一句话不说,眼光里却有着千言万语。如一朵初夏的花,舒展地张开了最后一瓣花骨朵!尽管那时的王丹凤,可能还说不出“世界是自己的,与他人无关”的禅境之语,只知道她的内心,渴盼着外界的认同。因此,她无论做什么,都能做到尽心尽力。她也和普通的女子一样,从来都是以家为中心为坐标,在家里依然要竭尽心力去照顾家人、孩子。当时,配合时事搞宣传,是电影厂的重点任务之一,要求每个演员在拍片之余去参加各种社会活动,到农村去锻炼劳动,到部队、工厂去慰问演出……对于这些事情,王丹凤总是积极地跑在前面,不甘落后。

1956年,王丹凤重返银幕,在影片《家》中饰演鸣凤,她“赋于这个角色的纯真情感和精湛演技,给广大观众留下了深刻的印象。这是王丹凤在新中国影坛重新起步,以创作影片中成功的银幕形象为基础的良好开端。”

第二年,执导过昆曲艺术片《十五贯》而旗开得胜的陶金导演,让她在电影《护士日记》中扮演一个新中国的护士——简素华,一个“新型青年姑娘”。这是一个跟她以前性格迥然不同的角色,对于一个已年逾32岁的“老”演员来说,依然颇感压力。为了饰演好这个角色,她付出了不少精力和心血。

当时外景地选择在兴建中的钢都包头。刚进入包钢建设工地时,摄制组就遭遇了一场风雪。陶金立即指挥突击抢拍雪景戏。王丹凤也激情满怀地投入拍摄当中。她毫无畏惧地行走在深雪里,跌倒了爬起来,爬起来又跌倒……由于当时包钢施工进度慢,主厂房还没有建起来。听说包头第二热电厂的主厂房框架已经立起来了,陶金导演当即决定有些场景改在二电厂拍摄,没想到影片竟将电厂施工的过程永久地记录了下来。影片中有一个女主角要爬钢梯上主厂房顶部,去给工人师傅送药的镜头,主厂房有50米高,别说电影演员,就是一般男人打死也不敢上去,一不小心摔下来会碎尸万段的,王丹凤勇敢地去试了一下。但导演担心会出意外,劝她别上去。幸好厂里的一位电焊工师傅主动要求做替身,爬了上去。

该影片打破了中国式的大团圆结局,用暗示性的处理留给观众去想象,公映后,得到广大观众的喜爱,称赞王丹凤把一位热情奔放、朝气蓬勃、柔中见刚的新型年轻女护士塑造得活灵活现。“不仅达到平凡、质朴而又真诚的要求,而且能将角色处于复杂人际关系中的那种尴尬、委屈、坦荡、大度的微妙感情,表现得准确而细腻。”

影片中,简素华慈母般地哄着高昌平的女儿入睡时轻声哼唱了一首摇篮曲《小燕子》很快流行起来。“小燕子,穿花衣,年年春天来这里。我问燕子你为啥来?燕子说,这里的春天最美丽……”这首插曲不但受到了少年儿童的喜爱,还成为几十年经久不衰的经典歌曲。这首歌曲是由著名作曲家王云阶谱曲的。当时,导演陶金觉得王丹凤的嗓音中透着一种独特的韵味,便让她在拍摄时自己演唱,结果收到了很好的效果。那份轻柔,在那个钢铁意志的年代,是多少人的温柔乡。

前几年,笔者采访过在电影《三毛流浪记》里扮演三毛的王龙基,他是王云阶的儿子,他说,每次见面时,王丹凤都要唱这首歌。王龙基回忆说:“那年,我住在干妈吴茵家里。恰好王丹凤阿姨正在度蜜月,从香港回到上海,也住在同一幢公寓里。那阵子,我经常到丹凤阿姨家去玩。王丹凤阿姨很喜欢我,每次去,她都会准备好吃的东西给我吃,还送给我不少玩具。前些年,王丹凤搬到上海电影院附近的别墅后,我去看她时,她说:‘你小时候很可爱,但是非常顽皮。’王丹凤印象最深的是,每次我离开她家时,常常是不乘电梯下楼,而是喜欢趴在扶梯上滑下去,弄得管理员非常紧张。王丹凤拍过很多电影,也很喜欢唱歌,她最喜欢唱的就是在电影《护士日记》中唱的我爸爸作词作曲的《小燕子》,她每到一处总喜欢唱《小燕子》这首歌曲。王丹凤阿姨的嗓子很优美。她唱《小燕子》,就是‘原唱’,歌声圆润亲切,也正因如此,她和我的父母亲也建立了很好的关系。”

王丹凤演唱的歌曲还有两首,那就是电影《瑶池鸳鸯》里,她和方植合唱的《假凤虚凰》和《迷离曲》。王丹凤虽不是歌星,但她的歌声很娇甜,嗲而不腻,别有味道,至今是很多老歌迷熟悉的。

身有彩凤双飞翼

金风玉露一相逢,便胜却人间无数,有情人的一次惊鸿一瞥,就胜过那人间的千遍万遍擦肩而过。至于王丹凤是不是对柳和清一见钟情,似乎没有人提及。但是第一次见面,柳和清就为这个优雅美丽女子的美好气质所惊艳,一段旷世情缘就此萌发。

第20届上海国际电影节举办之际,93岁的她接受记者采访时透露了1951年那次从香港回上海的缘故,她不说什么干革命,而说的是爱情。她说,“我这个人很简单,一般人我也不考虑的。我就交过一个男朋友,他这个人很老实的。一开始我在一个餐厅见到他,他在那里吃饭。后来他问我要我的照片,又常常到我家来。我妈就说你要当心点噢,他怎么天天来看你。”后来他们恋爱了。后来她去香港拍戏,他就在上海,等着她。再后来,他希望她回上海来结婚。1951年1月的《青青电影》杂志上,有整整两个版是王丹凤、柳和清在上海逸园大饭店举行婚礼的报道,标题是“逸园座上,贺客盈千;一对新人,合拜天地——王丹凤和柳和清元旦结婚”。

“我们两个人,家都在上海,那时我又离开上海久了,他希望我回去,我妈也希望我回去,我就回去了。”原来,人的缘分就是如此奇妙。

在“文革”中,王丹凤受到了冲击。她曾回忆:“受到冲击是因为《桃花扇》,它让我吃了苦头,我演的是李香君。”《桃花扇》是当年“十大毒草”之一。“那时候日子很难过,每天早上戴个大口罩,骑着自行车早早出门去上班,灰溜溜的,孩子们也因为我这个明星妈妈受到歧视,在学校里常常受欺负。我和蒋天流、白杨、黄宗英关在一起,我们每天早上打扫卫生,打扫厕所。后来我们又去了奉贤干校,他们派我去食堂劳动……”在如此苦难的日子里,是丈夫柳和清一直陪伴在她身边,柳和清是她的精神支柱。

60岁那年,王丹凤选择和丈夫一起定居香港下海经商,夫妇俩潜心研究首创了几百种素食配菜,开的功德林素菜馆扬名香港饮食界。这也是她在人生旅途上的一次最佳选择,可以说是王丹凤另外一种成功和辉煌。

虽然选择退出银幕,定居香港,然而她仍怀念电影界中的旧朋故友,经常与在香港的电影明星交往。那时,香港临近回归,需要她去做的事很多,凭借她当年在香港积攒的人脉关系,她成了大忙人,店里的事根本无暇顾及。她依然是只不知疲倦展翅飞翔的“小燕子”,守护着春天,放飞着梦想,用匆忙的脚步丈量着自己的艺术人生。

1985年,夫妇俩曾应美国总统里根的邀请,出席就职典礼,“作为电影界人士,恐怕没有第二个像王丹凤夫妇那样受此礼遇”。他们还特地访问了中国电影皇后胡蝶,一起合影,留下珍贵的纪念。

随着年龄的增加,两位老人又急流勇退,“比翼齐飞”,回到了故里上海,过起了丰富低调而快乐的生活。她,无论生活在哪一个时代,都难掩其由内而外散发的熠熠光华。她的理性、自我克制、淡泊从容,对社会责任的担当,对事业的投入,对家庭的坚守,都让人肃然起敬。有人说,女人一生的际遇简单说无非是顺境和逆境,在顺境中保持自我发现、自我成长,在逆境中完成自我调适、自我修复,这就是成功的人生。人们敬佩她的人格,热爱她的作品,欣赏她的才气,痴迷于她的经历。她,永远是一个传奇,也是一个谜,而且是一个活着的谜。是的,丹凤老师用一生乐观豁达的态度和清醇甜美的笑容,为我们作了生动的诠释。她,永远的“小燕子”,不老的春天的使者。

部分资料参考

《风华绝代:王丹凤画传》

链接

今夜燕归来——又见王丹凤

□梁波罗

曾与王丹凤共事亦是她铁杆粉丝的著名表演艺术家梁波罗在前不久为《夜光杯》发了篇专稿——

在今晚第20届上海国际电影节开幕式的舞台上,见到阔别观众20余载的王丹凤,她是坐着轮椅来领取组委会颁发给她的“华语电影终身成就奖”的。她一袭灰色裙装优雅亮相,虽满头银丝,仍以耄耋风韵惊艳全场。她的获奖感言更是言简意赅,感谢之余,祝愿中国电影事业越来越好。对于一个从影40余年、奉献了纵贯古今50多个银幕形象、曾让电影之花绽放于浦江和香江的表演艺术家而言,获此殊荣可谓实至名归,她的现身却带给观众意外的惊喜。

对王丹凤的印象始于1947年《青青河边草》中的蓝菁——善良多情,温润如玉,娇美如花。从此,她小家碧玉的婉约形象就根植于脑海。之后陆续看过她参演的《珠光宝气》、《方帽子》、《家》、《海魂》、《护士日记》、《女理发师》等,成为她的拥趸。

承命运眷顾,1959年从上海戏剧学院表演系毕业后,我被分配到上海海燕电影制片厂。当年,虽是“海燕”、“天马”、“江南”三足鼎立,但演员同属一个大组,有重要会议时总会齐聚一堂,热闹非凡。作为一个影坛新人,我时常会对那些驰骋影坛的宿将们逐一端详,欣喜于如今竟成同事、师生……丹凤老师平素不善辞令,发言特别简短,印象中她总是提前抵达,安静斯文地端坐一隅。她崇尚美、追求美,即使在物资匮乏的困难时期,每逢隆冬,也总会变换不同色泽鲜艳的绒线假领,点缀非蓝即黑的沉闷冬装,令人眼前一亮,凭添几分妩媚和春色。别看她光鲜亮丽,骨子里却很保守和传统,为人处世循规蹈矩,十分低调、谦逊。

进厂不久,赶上狂热年代,演员组顺应潮流,隔三差五地分批下厂慰问,鼓舞士气。除了集体朗诵外,我还有幸和丹凤老师一起演唱过沪剧。随着接触的频繁,彼此逐渐熟悉起来,遗憾始终无缘在同一个摄制组共事。

记得上世纪七十年代,身为民盟中央委员的丹凤老师,成为我入盟的介绍人。经她引见认识了不少医务界、科技界、文化界的盟友精英,大大开拓了我的视野。丹凤老师自1980年拍完《玉色蝴蝶》后宣告息影,将更多精力投身社会工作,她的亲和力及广阔的人脉关系,使她在参政议政方面干得有声有色,俨然是一名出色的社会活动家。此外,她还致力于香港与内地的艺术交流活动,成为促进友好往来的文化使者。

2008年拙著《艺海拾贝》出版,书中收录了1985年我与她共同主持民盟联谊活动的照片,欲赠她留作纪念,不料那年她不慎摔了一跤,在家静养,我遂携书去探望她。许久不见,见她消瘦许多,但精神矍铄,十分健谈。因行动不便,深居简出,不过她说,即使不骨折,近年也是居家为主,很少应酬。自上世纪八十年代后期开始,她只接受电话,谢绝拍照及摄影采访。对她的坚持,我是理解、尊重的,毕竟韶华已逝,给观众留下美好形象不失为明智的选择,但对喜爱她的观众来说,却留下了绵长的牵挂。问她是否会寂寞,她泰然地摇摇头说:“闲时就追韩剧,最喜欢裴勇俊……”惜乎那天柳和清先生不在未能谋面。

上世纪八十年代初期,上影人在文化俱乐部欢度中秋。前排左起:韩非、秦怡、王丹凤、白杨、舒适、程之;后排左起:孙道临、梁波罗、康泰、吴海燕。

众所周知,影坛伉俪能坚守60年“钻石婚”的原本不多,王丹凤、柳和清可谓旷世奇缘,琴瑟和谐,相敬如宾。两人婚后皆与绯闻绝缘,无论顺境逆境,柳先生始终默默地作为她的坚实后盾,为她“遮风挡雨”,呵护有加。犹记2015年,还曾与和清先生在“克勒门文化沙龙”活动中,聆听这位昔日“国泰影业公司”少东家笑侃旧上海电影业界和影院,幽默诙谐,出口成章,我们互为邻座,相聚甚欢;不料2016年早春,柳君驾鹤西去,对丹凤老师不啻是沉重的打击。

2017年6月1日,对我来说是个不平凡的儿童节。那天我在好友刘韧陪同下,在医院见到了素面朝天的丹凤老师。令人讶异的是,穿着病号服的她居然鹤发童颜、神清气爽,镜片后一双熟悉的大眼睛炯炯有神……莫非“逆生长”果真存在?真的“返老还童”了?她女儿柳芯告诉我们,除了耳朵重听之外,对于一位93岁的长者而言,一切堪称完美!

当谈及昔日与她情如姐妹的陈云裳、李丽华、胡枫、夏梦皆先后辞世,惊愕之余,她悠悠然自我调侃道:“她们都走啦?就我赖着不走,赖着不走!”喃喃重复后又朗声笑了起来,看来她已从劳燕分飞的阴霾中走了出来。当我们赞叹“小燕子”不老时,她摇首自嘲道:“老燕子喽!”她悄声告诉我,由于摔过几跤,很少活动,长胖了。为了参加这次金爵盛典,她要女儿全家从芝加哥飞过来,让孩子们也回来感受一下中国唯一的国际A类电影节,柳芯插话道,孩子从小在美国受教育,所以这次要他们回来感受一下上海国际电影节,让孙辈了解一下外婆昔日的辉煌!

瞧她满脸兴奋,我不由暗忖:是什么令坚持不见观众的她“食言”?生活的沉淀也许是彻悟的最佳注脚;其实,此刻万千揣测皆属徒劳,单凭她冲破自我的勇气,就值得大大地点赞,笑面人生才是大家乐意与她分享的!

是天意,也是巧合。今年恰逢香港回归20周年,上海国际电影节举办第20届,在这双喜临门的喜庆时刻,王丹凤重新出现,令全球华人观众喜出望外,不失为本届国际电影节一大亮点。何况今年正赶上她主演的影片《护士日记》首映60周年,故此,当“小燕子,穿花衣,年年春天来这里”的歌声再度响起,宛若时光倒流,令人无限感慨。正是:花间闻燕语,春色遍芳菲,暌违廿余载,今夜燕归来。