城市竞争力时空格局及影响因素分析

——以河南省18地级市为例

李苛,王静,冯渊博,高露

(河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心,河南 开封 475001)

城市竞争力时空格局及影响因素分析

——以河南省18地级市为例

李苛,王静,冯渊博,高露

(河南大学 黄河文明与可持续发展研究中心,河南 开封 475001)

以河南省18个地级市为研究对象,综合运用阈值法、GIS空间分析技术和面板数据逐步回归法等对2005-2015年河南省18地市的竞争力进行测算并分析其时空格局演变及影响因素.研究结果发现:①时间上,2005-2015年河南省城市竞争力不断增强,其中郑州、洛阳等城市的竞争力较强,一直处于领先地位;②空间上,河南省各市的竞争力由西高东低的趋势逐渐向北高南低的趋势转变,整体上形成以中原城市群为核心增长极的中心—外围模式;③产业结构、制度、对外开放程度、资本和人才成为影响河南省城市竞争力的主要因素.

城市竞争力;时空格局;影响因素;河南省

0 引 言

城市竞争力是城市系统所表现出的对内稳定和可持续发展能力、对外辐射和吸引能力[1];是城市充分利用其比较优势,通过创造良好的内外部环境而形成的对各要素优化整合,并最终表现为相较于其它竞争者更强劲、更为持续的发展能力和提高其居民生活福利水平的能力[2].随着经济全球化的加速推进,国家之间、地区之间的竞争因能源、资本、技术和人才等资源要素的有限性而愈演愈烈,城市作为一个国家和地区发展的主要载体,其面临的竞争也随之加剧.城市竞争力的强弱很大程度上决定了城市的经济发展水平和发展潜力.因此,城市竞争力问题已经成为全球化背景下城市如何生存发展所面临的的重大问题.其次我国正处于经济转型期,城市化进程如何合理推进?城市发展结构如何合理布局?城市发展后劲如何进一步提升?这些都成为我国城市未来健康快速发展所要迫切解决的现实问题.

自20世纪80年代美国学者Peter研究城市竞争力以来,城市竞争力便得到国内外学者和政府的重视.目前,国外学者对城市竞争力的研究主要围绕新背景下城市竞争机制设计[3-4]、城市竞争力培育和战略提升[5-6]、城市竞争力影响因素[7-8]以及城市竞争力评价模型[9]4个方面展开.其中代表性的理论模型主要有Peter Karl Kresl等[10]的双框架模型,Michael E Porter[11]的“钻石理论”模型,Douglas Webster等[12]的城市竞争力模型和Sotarauta、Reija Linnamaa[13]的城市竞争力模型.近年来国外对城市竞争力的研究焦点由经济逐步扩展到科技、教育、制度、文化、空间规划和环境等非经济因素方面.Stelios H Zanakis等[14]、Paul Benneworth等[15]和Marco Bontje等[16]在其理论模型中均强调了知识和教育在城市竞争力提升中的重要作用;Robin Hambleton等[17]在《全球化下的管理:城市创新、竞争和民主进程》一书中强调了制度因素的重要性;I.Chorianopoulos等[18]以雅典为例,对城市的空间规划、土地利用和城市竞争力间的关系进行了研究;德国学者Rolf H.Funck等[19]强调通过“文化乘数”提高城市竞争力.而国内学者对城市竞争力的研究主要集中在以下几个方面:一是对综合竞争力评价的研究,如周礼等[20]通过构建长三角城市旅游竞争力综合评价体系来分析长三角城市的竞争能力;沈忱等[21]对产业集群品牌竞争力评价指标体系构建进行了分析,旨在建立一套完善、科学、具有实操价值的评价指标体系;二是对城市竞争力空间演化特征的研究[22-24],这类文章主要运用GIS空间分析技术对城市竞争力进行空间呈现,进而分析其在时间上的变化特征;三是对城市竞争力影响因素的分析[25-29].

纵观国内外已有的研究,研究视角多以城市群为主,而对省域内地市之间的竞争力研究相对较少;而且研究区域多集中在沿海发达地区,对经济发展相对落后地区的城市竞争力缺乏系统研究;在研究方法上比较单一,缺乏综合性.鉴于此,本文以河南省地级市为研究对象,选取GDP、人均GDP和GDP增长率3个指标采用加权平均法来测算城市竞争力,同时运用GIS空间分析方法与面板数据逐步回归方法分别对2005-2015年河南省18个地级市之间竞争力的时空格局及影响因素进行分析,以期为河南省城市更好的发展提供理论指导和借鉴价值.

1 数据来源与方法

1.1 数据来源

本文数据主要来自2005-2015年《中国城市数据库》、《河南省统计年鉴》、EPS统计数据库以及河南省18地市统计公报.文中各项指标均在相关统计数据基础上整理所得,部分地区数据有缺失的个别指标,采用线性插值或按比例空间插值获取.

1.2 研究方法

1.2.1 指标的标准化

为消除各指标量纲不同对竞争力评价带来的影响,使各指标具有可比性,首先对初始数据进行标准化处理,计算公式为:

(1)

式中:xij表示第j指标的原始值;Zij表示第i年第j指标标准化后的数值;max(xj)和min(xj)分别表示第j指标的最大值、最小值.

1.2.2 模型评价

鉴于国内外多数学者的做法,我们选用GDP、人均GDP和GDP增长率3个指标采用加权平均法对城市竞争力进行综合测算,其计算公式为:

(2)

式中:UC表示城市竞争力综合指数,Zij表示各指标标准化值.

2 研究区概况

河南位于中国中部,黄河的中下游(110°21′E~116°39′E,31°23′N~36°22′N),是我国陇海、京广铁路枢纽以及东承经济发达的沿海地区,西启充满希望的西部地区,南联势头强劲的南方地区,北通积淀深厚的北方地区的黄金“大十字”交汇处.随着中部崛起战略的实质性进展,中原城市群迅速崛起,并成为中西部地区规模最大、综合竞争力最强的城市群.2009年1月,河南省提出构建“一极两圈三层”的一体化城市群总体框架,“郑汴新区”成为带动全河南省社会经济发展的核心增长极.2012年7月,郑州航空港经济综合试验区成为中国首个内陆开放试验区.其战略目标为建成国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、内陆地区对外开放的重要门户、现代航空都市、中原经济区核心增长极.至2015年底,河南省总人口已达10722万人,GDP总量为37010.25亿元,位居全国第5,其中二三产业增加值分别为18189.36亿元和4611.33亿元,分别增长8%和10.5%.人均GDP从2005年的11287.23元提高到2015年的34518.05元.

3 城市竞争力指标选取

由于每一个城市创造价值的规模、效率和速度各有差异,所以国内外学者在对城市竞争力进行指标构建时多采用综合指数进行测度.例如Balwant singh等[30]在研究美国城市竞争力时最初采用的是“制造业增加值增长、专业服务就业增长和零售业增加值增长”3个指标来进行城市竞争力指数的构建,随后又将指标转换为“雇员工资增长”、“零售业增加值增长”和“专业服务就业增长”,采用判别分析法对美国5大都市区的24个城市进行竞争力评价和比较.其所构建的指标由于随着时间而不断变化,因此不具有稳定性.而且,研究范围仅限定在美国,就国际范围而言并不具有普适性.本文根据城市竞争力内涵的界定,选取GDP、人均GDP和GDP增长率3个指标综合而成的城市综合竞争力指数(UC=F(GDP,人均GDP,GDP增长率))来反映城市竞争力的强弱.这3个指标分别体现了一个城市创造价值的规模、效率以及速度,因而能够更好地测算城市竞争力指数.

4 河南省城市竞争力时空分析

4.1 竞争力时间变化

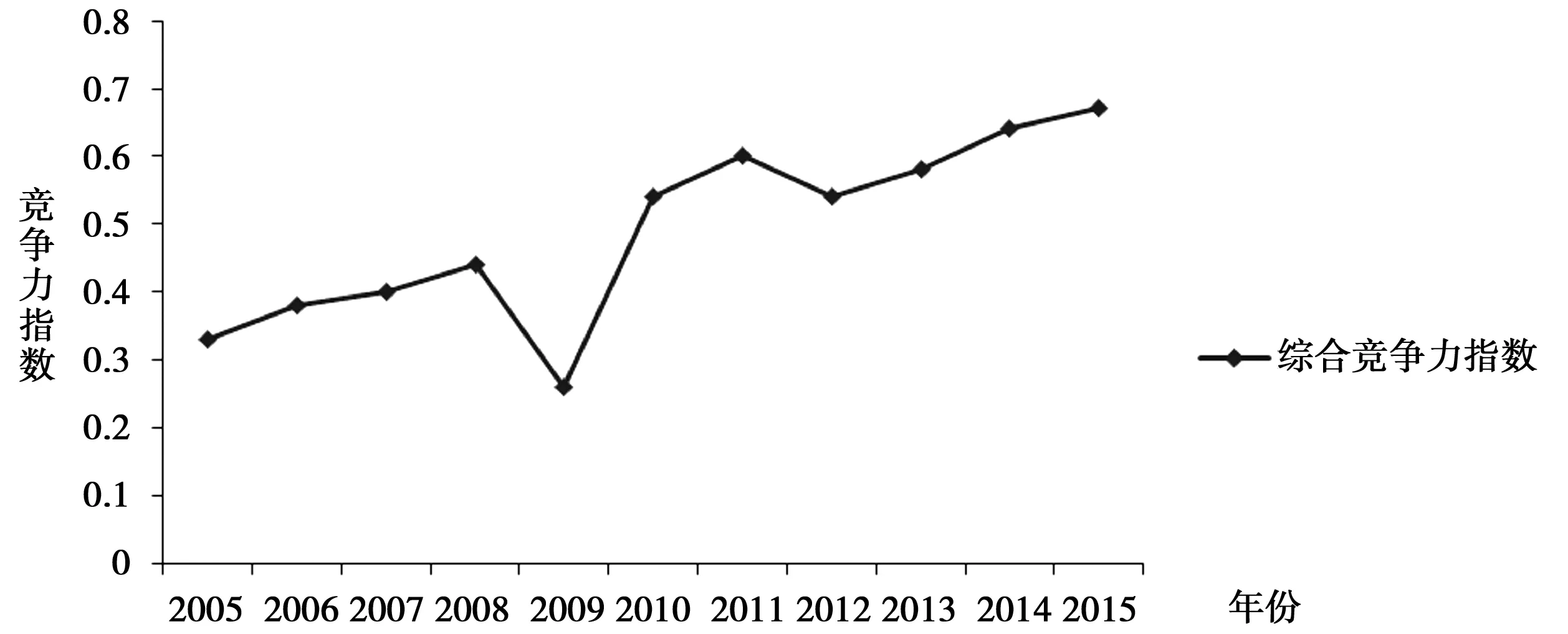

从图1可以看出,2005-2015年河南省城市竞争力总体呈现上升趋势,由2005年的0.33上升至2015年的0.67.2005-2008年总体上升较快,这得益于2005年中部崛起战略的实施,为河南省的发展带来了很多机遇,河南省竞争力得到很快提升,受国际金融危机的影响,河南省城市竞争力从2008年0.44猛降至2009年的0.26.在2009年以后,随着河南省180个产业集聚区的大规模建设,竞争力也随之快速提升,2011年有略微下降,但随着2012年中原城市群战略的实施,河南省城市竞争力又呈现回稳提升的趋势.

图1 2005-2015年河南省城市竞争力时间变化Fig.1 Time variation of urban competitiveness in Henan Province during 2005-2015

4.2 竞争力空间演变

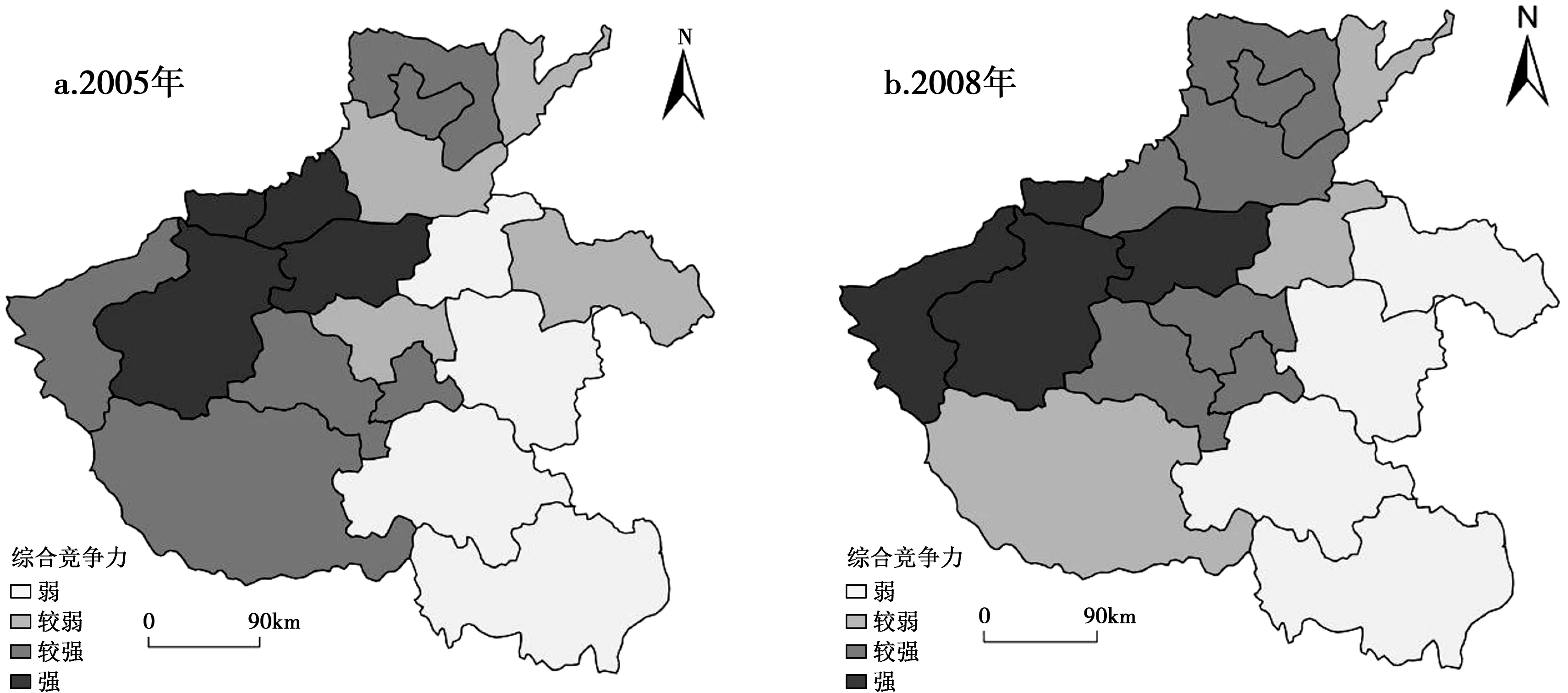

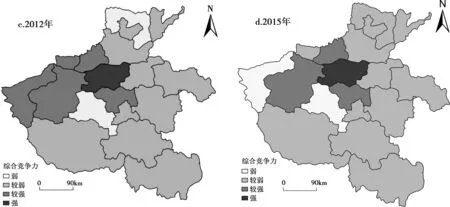

图2 河南省各市竞争力空间分布格局Fig.2 Spatial distribution pattern of competitiveness in Henan

由图2可以看出,从微观上来看,2005年城市竞争力最强的地区是郑州、洛阳、焦作、济源4市,郑州作为河南省省会,既是经济中心,政治及文化中心,同时又是全国重要的铁路、航空、高速公路、电力、邮政电信主枢纽城市,有着非省会城市无法比拟的优势,洛阳作为我省的老工业基地,有着雄厚的工业基础和较为完善的产业链,这为洛阳竞争力的提升起到了极大的促进作用.商丘、周口、驻马店等城市的竞争力则相对较弱,因为这些地区是我省传统的农业种植大区,农业基础良好,工业基础则相对薄弱,致使GDP等产值较低,进而导致竞争力整体较弱;2008年与2005年相比,整体变化并不明显,依然呈西高东低的分布格局,而三门峡成为竞争力最强的城市之一,这与三门峡市的经济发展密不可分.2008年三门峡市积极应对全球金融危机的挑战,进一步优化产业结构,大力发展制造、精深加工和高新技术业,同时加强三农工作,发展特色农业,带动农民就业增收,进而促进经济发展和城市竞争力的提升;2012年河南省各市的竞争力总体差距不大,郑州成为唯一一个竞争力最强的城市,这是因为2012年河南省提出建设中原城市群,以郑州为中心,以洛阳为副中心,开封为新兴副中心构成的紧密联系圈,使郑州核心增长极功能进一步加强,豫东地区的城市竞争力有所提升,与其他地区的差别进一步缩小,洛阳、三门峡等城市的竞争力则处于中等水平;2015年河南省各市总体竞争力较之前进一步增强,郑州市仍然为唯一一个竞争力最强的城市,河南省各市之间竞争力差异明显;从宏观上来看,2005-2015年河南省各地市的竞争力由西高东低的趋势逐渐向北高南低的趋势转变,其中郑州市的竞争力最强,一直处于领先地位,整体上形成以中原城市群为核心增长极的中心-外围模式.

5 城市竞争力影响因素分析

5.1 模型构建与检验

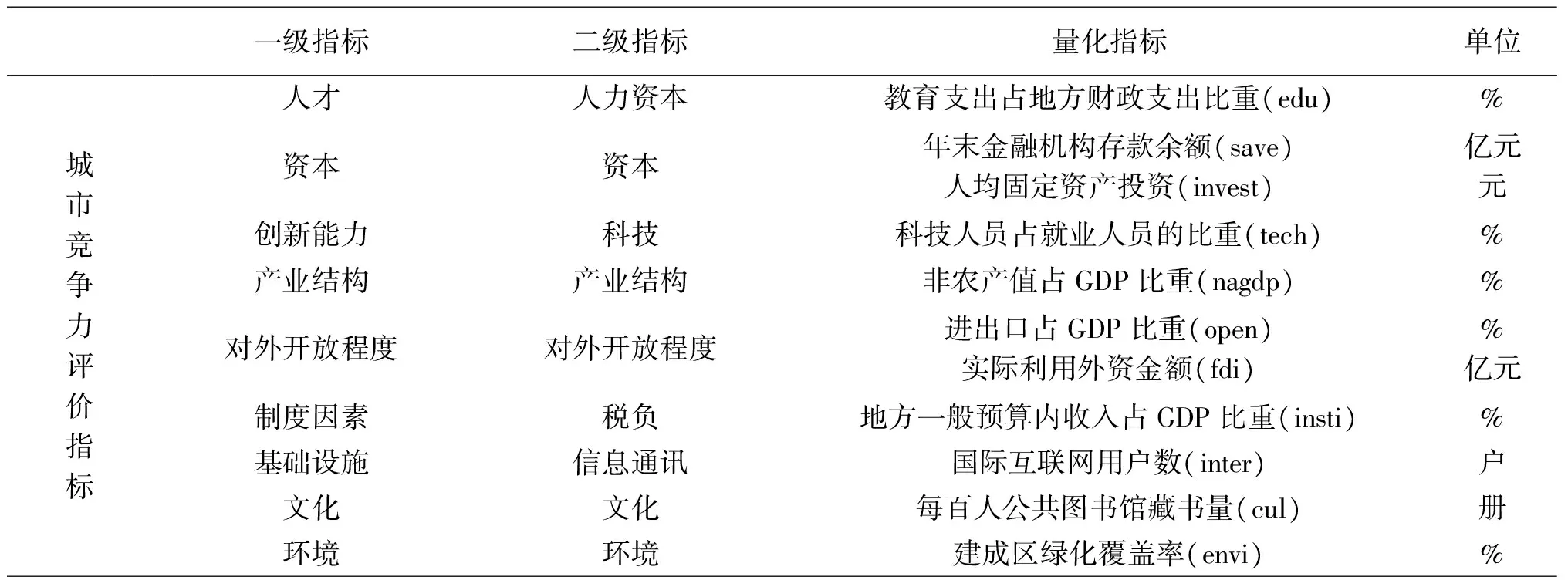

本文借鉴倪鹏飞[31]对城市竞争力的影响因素分析,将城市竞争力的影响因子归结为9项(表1),得到如下较为全面的城市竞争力模型:

UC(城市竞争力)=F(人才、资本、技术、产业结构、开放程度、制度、基础设施、文化、环境)

(3)

表1 城市竞争力影响因素指标

为了控制所取变量之间存在的异方差问题以使数据变得更为平滑,且能够更好地反映变量之间的弹性系数,本文对所有变量取对数,因此根据公式(3)构建如下计量模型:

ln(UCit)=αj∑Xit+μi+εit

(4)

其中Xit为对数解释变量,αj为弹性系数,i表示城市,t表示时间,μi表示个体效应,εit表示随机误差项.本文为了防止所选变量之间存在多重共线性问题,首先通过软件stata13对每个变量进行了方差膨胀因子检验,经检验,各变量的VIF值均小于10,因此排除变量的多重共线性问题.

5.2 模型估计结果及分析

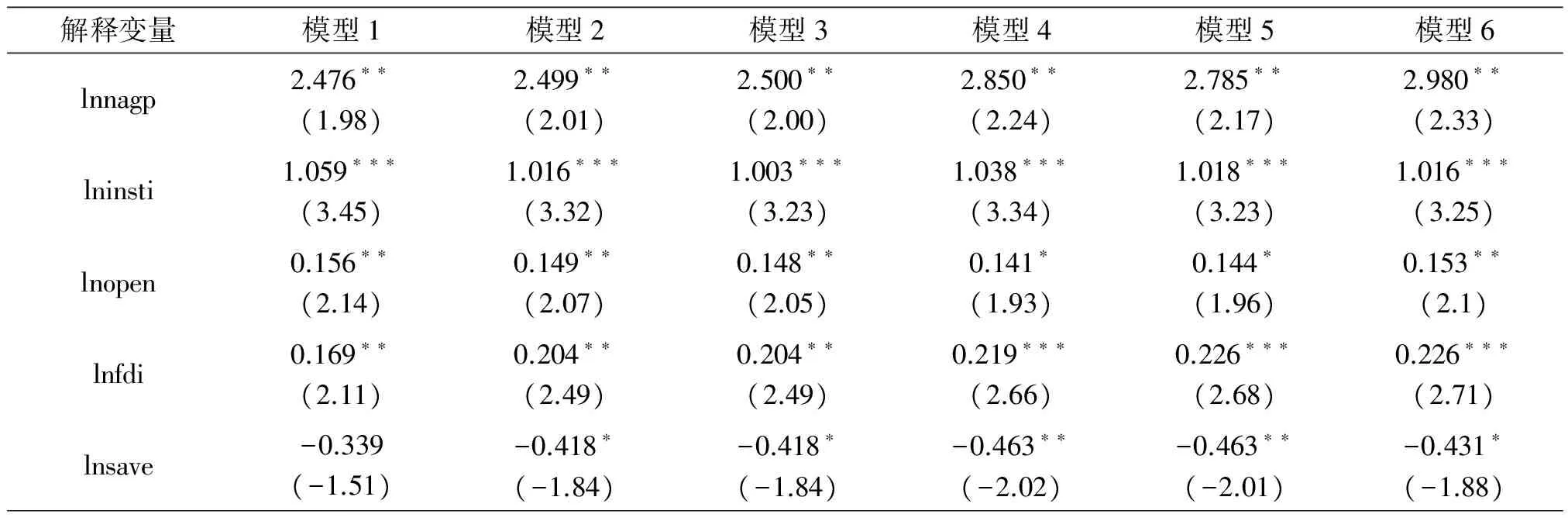

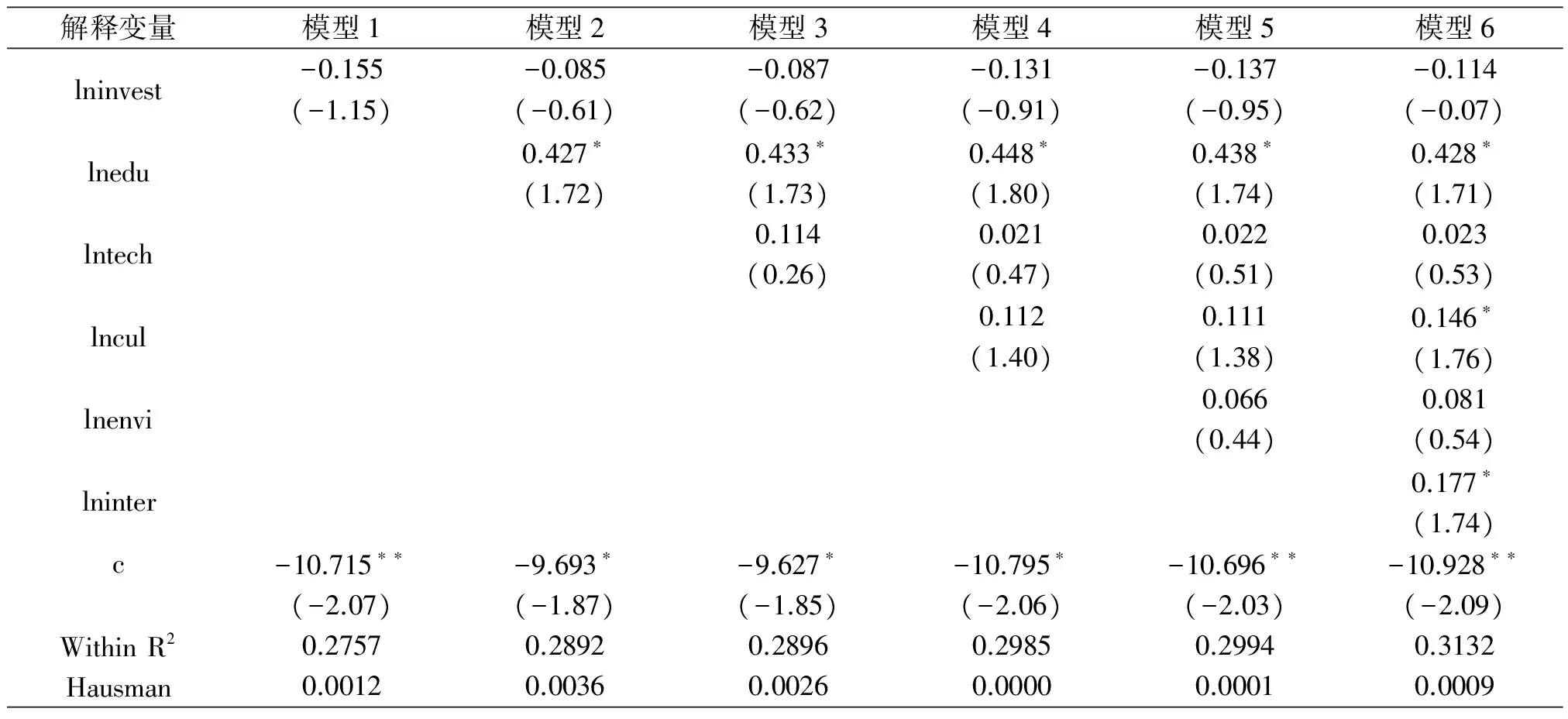

本文选取2005-2015年河南省18市的面板数据,采用逐步回归方法首先检验产业结构、制度、对外开放程度和资本对城市竞争力的影响,然后逐步增加教育、科技、文化、环境和基础设施等影响因素进行回归.经Hausman检验,各模型均拒绝随机效应模型,选用固定效应模型,回归结果见表2.

表2 城市竞争力影响因素回归结果

续表2

注:***、**、*分别表示的是在1%、5%和10%水平显著,括号内为t值.C为常数项,Within R2为组内R2,Hausman检验给出的是相对应的p值

从表2可以看出,产业结构对城市竞争力的影响最为显著,其贡献弹性为2.476-2.980,说明产业结构的优化能够促进资源配置的动态整合从而提升城市创造产业价值的综合能力,是提升城市竞争力最有效的途径.河南省作为我国的人口大省,劳动力资源优势明显,是现阶段承接东部产业转移的重要区域之一.随着各城市产业集聚区的相继建设,其承接产业转移的综合能力不断提升,三次产业结构也逐步优化,分别由2005年的17.5∶52.6∶29.9变为2015年的11.4∶49.1∶39.5,第三产业和高新技术产业得到迅速发展.

制度因素在1%水平上显著正相关,该指标的贡献弹性较大,说明该城市企业和居民的税负较轻,城市的整体消费能力较强,综合竞争力较高即一个城市通过健全的市场制度来保护居民消费和企业投资的积极性是增强竞争力的重要条件.

对外开放程度对城市竞争力的贡献较为显著,二者呈正相关关系,其中实际利用外资的贡献弹性比另一个指标大,其每增加一个百分点,城市竞争力便会提升0.169-0.226个百分点,这是由世界范围内的资本流引起的资金、信息、技术、管理方法和人才的流动对经济系统产生的一系列影响所致.进出口总额占GDP的比重弹性系数较小,为0.141-0.156,可能是有由于该城市为了发展本地产业,地方保护主义较为严重.在当今全球化环境中,地方应当扩大对外交流与合作,提升本地产品的外部竞争力和市场占有率以提升自身综合竞争力.

资本因素与城市竞争力呈负相关,即年末金融机构存款余额越少,对城市竞争力越有利,因为该指标反映了一个城市利用资本的能力和效率.该指标的贡献弹性为-0.463-(-0.339),可能因为该城市的闲置资金未能找到合适的投资渠道,资本利用率较低导致城市竞争力水平低下,所以城市应当引导居民和企业合理消费和投资,扩大需求,提高资金运作效率.

人才因素在10%水平上显著正相关,人才作为科技创新的主力军,是推动经济发展,社会进步的主要动力,人才越多,为社会创造的价值就越大,城市的竞争力也就越强,该指标每增加一个百分点,城市竞争力则提升0.427-0.448个百分点.河南省拥有121所普通高等院校,全国排名第4位,2015年高校毕业生人数达49.9万人,就业率高达80.72%,高于全国平均水平3.03百分点,为城市竞争力提升提供了充分的人力资本.

科技因素与城市竞争力成正相关,但其贡献并不显著,其弹性系数仅为0.021-0.114,可能是由于该城市劳动力结构不够完善,人才流失严重,科技人才匮乏,较多的低技能劳动力缺乏将科技有效转换为生产力的能力,导致城市竞争力提升并不明显,所以该城市应当在努力培养高科技人才的同时要留住高科技人才,增加高科技人才在本地就业人口中的比重,提高科技转换力,提升当地竞争力.

文化因素在综合回归结果中在10%水平上显著为正,其弹性系数为0.146,说明文化作为一种软实力在一定程度上能够提升城市的竞争力,但并不作为最主要的影响因素.

环境对城市竞争力的贡献并不显著,而且其贡献弹性较低,仅为0.066-0.081,说明环境对城市竞争力的提升影响有限,但并非意味着环境因素不重要.环境的好坏影响着一个城市吸资能力,所以要注重改善城市的环境设施.

基础设施因素在10%水平上显著为正,其每提升一个百分点会带动城市竞争力上升0.177个百分点,因此基础设施的完善也是提升城市竞争力的一个重要因素.

6 结论与讨论

通过对河南省18地市竞争力的综合测度及影响因素分析,本文得出以下结论:

(1)时间维度上,河南省城市竞争力总体呈增强趋势.尤其是2005年随着中部崛起战略的实施,河南省城市竞争力快速提升,2008年由于金融危机影响,出现“跳崖式”下滑的趋势,但自2012年中原城市群的建设,竞争力又呈逐渐提升.其中,郑州、济源、洛阳等城市的竞争力一直处于较强地位.

(2)空间维度上,河南省各地市的竞争力由西高东低的趋势逐渐向北高南低的趋势转变,其中郑州市的竞争力最强,一直处于领先地位,整体上形成以中原城市群为核心增长极的中心-外围模式.

(3)产业结构、制度、对外开放程度、资本和人才、文化和基础设施是影响城市竞争力的主要因素,而环境和科技对城市竞争力的影响则相对较小.这基本符合现阶段我省主要通过政府引导大力吸引外资,以投资推动产业结构优化升级等途径促进竞争力提升的现象.

基于以上结论有针对性地提出以下建议:

河南省各市应依托本地比较优势进一步对产业结构进行优化调整,大力发展二三产业,建立健全市场制度,扩大对外开放交流与合作,增加公共教育和科技支出,努力培养并留住大批高科技人才,完善基础设施建设,积极营造一个良好的外部环境,以提升自身科技创新能力、承接产业转移和产业升级能力以及城市综合竞争力.

[1]王发曾,吕金嵘.中原城市群城市竞争力的评价与时空演变[J].地理研究,2011,30(1):49-60.

[2]许学强,程玉鸿.珠江三角洲城市群的城市竞争力时空演变[J].地理科学,2006,26(3):258-265.

[3]迈克尔·波特.国家竞争优势[M].李明轩,邱如美.译.南京:华夏出版社,2002.

[4]周礼,蒋金亮.长三角城市旅游竞争力综合评价及其空间分异[J].经济地理,2015,35(1):174-179.

[5]沈忱,李桂华,顾杰,等.产业集群品牌竞争力评价指标体系构建分析[J].科学与科学技术管理,2015,36(1):89-98.

[6]王涛,刘承良,曾菊新,等.长江中游城市群城市竞争力的空间演化[J].世界地理研究,2014,23(3):92-101.

[7]许贤棠,胡静,刘大均.中国省域旅游业的竞争力评价及空间格局[J].经济管理,2015,4(37):126-135.

[8]谢贤健,张彬.四川省城市竞争力的评价及时空演变[J].干旱区地理,2016,39(4):878-885.

[9]陈升,李兆洋.共享性资源对资源型地区产业集群竞争力影响的实证研究[J].经济地理,2014,34(2):115-119.

[10]杜运苏.环境规制影响我国制造业竞争力的实证研究[J].世界经济研究,2014,12:71-86.

[11]曾江洪,何苹,雷黎涛.社会责任、社会资本与竞争力关系的实证研究——以长株潭地区企业为例[J].经济经纬,2014,31(4):110-115.

[12]樊新生,魏凌,豆明尚.基于偏离—份额法的县域产业结构转变与竞争力分析[J].经济经纬,2015,32(4):7-12.

[13]董会忠,张峰.基于可拓评价的科技创新与区域竞争力关联度分析[J].经济经纬,2016,33(6):13-18.

[14]倪鹏飞.中国城市竞争力理论研究与实证分析[M].北京:中国经济出版社,2001.

[15]Douglas Webster,Larissa Muller.Urban Competitiveness Assessment in Developing Country Urban Regions:the Road Forward[M].Paper Prepared for Urban Group,The Word Bank,2000:13-59.

[16]Loo-Lee Sim,Seow-Eng Ong,Adeesh Agawal Ali Parsa,Ramin Keivani.Singapore’s competitiveness as a global city:development strategy,institutions and business environment[J].Cities,2003,20(2):115-127.

[17]Peter Karl Kresl.The determinants of urban competitiveness:a survey[J].Urban Affairs Annual Review,1995,44:46-68.

[18]Begg I.Urban Competitiveness:Policies for Dynamic Cities[M].Bristol:The Policy Press,2000.

[19]Docherty,I.Bailey,N.Central Scotland Business Survey:Preliminary Report[J].2001,39.

[20]Simmie J.Innovation and urban regions as national and international nodes for the transfer and sharing of knowledge[J].Reginal Studies,2003,37(6/7):607-620.

[21]Deas I.Giordano B.Conceptualizing and measuring urban competitiveness in major English cities:an exploratory approach[J].Environment and Planning A,2001,33(6):1411-1429.

[22]Peter Karl Kresl,Balwant Singh.Competitiveness and Urban Economy:Twenty-four Large US Metropolitan Areas[J].Urban Study,1999,36(5-6):1017-1027.

[23]Sotarauta M.Linnamaa R Urban Competitiveness and Management of Urban Policy Networks:Some Reflections Tampere and Oulu[M].London:Paper Presented in Conference Cities at the Millenium,1998:132-152.

[24]Stelios H Zanakis,Irma Becerra-Fernandez.Competitiveness of Nations:A Knowledge Discovery Examination[J].European Journal of Operational Research,2005,16(6):185-211.

[25]Paul Benneworth,Gert-Jan Hospers.Urban Competitiveness in the Knowledge Economy:Universities as New Planning An imateurs[J].Progress in Planning,2007,6(7):105-197.

[26]Macro Bontje,Sako Musterd.Creative Industries,Creative Class and Competitiveness:Export Opinions Critically Appraised[J].Geoforum.2009,40:843-852.

[27]Robin Hambleton,Jill Simone Gross.Governing Cities in a Global Era:Urban Innovation,Competition,and Democratic Reform[M].Palgrave MacMillan,New York and Houndsmills,Basingstok,Hamprise England.Chorianopoulos I,Pagonis T,Koukoulas S.2010.Planning,Competitiveness and Sprawl in the Mediterranean City:The Case of Athens[J].Cities,2007,27:249-259.

[28]Jolanta Dziembowska-Kowalska,Rolf H.Funk.Culture Activities as a Location Factor in European Competition Between Regions:Concepts and Some Evidence[J].Regional Science,2000,3(4):1-12.

[29]Shui-ying Jin.Identification about Key Element of Urban Core Competitiveness Based on Structure Equation Model[J].Business,Economics,and Financial Sciences,and Management,2012,143:21-28.

[30]Zheng Xinqi,Wang Shuqing,Fu Meichen.Urban Cluster Layout Based on Voronoi Diagram——A Case of Shandong province[J].Advanced Techniques in Computing Science and Software Engineering,2010:13-18.

[31]Peter Karl Kresl and Balwant singh.Urban Competitiveness and Metropolitan Centers[J].Urban Studies,2010.

[责任编辑:徐明忠]

Spatial temporal pattern of urban competitiveness and its influencing factors ——A case study of 18 prefecture level cities in Henan Province

LI Ke,WANG Jing,FENG Yuanbo,GAO Lu

(The Research Center of Yellow River Civilization and Sustainable Development of Henan University,Kaifeng 475001,China)

This paper takes Henan Province as the research object,and uses comprehensively the methods of threshold,GIS spatial analysis and stepwise regression for Panel Data to calculate the competitiveness of 18 cities in Henan Province from 2005 to 2014,analyze the spatial and temporal patterns of urban competitiveness and influencing factors.The results show that:(1) From the time dimension of view,the urban competitiveness of Henan Province has been increasing from 2005 to 2014,among which Zhengzhou,Luoyang are in a leading position;(2)From the spatial dimension,the competitiveness of the cities in Henan Province from the trend of high in the West and lower in the East gradually transformed into the trend of high in the North and lower in the South,which formed the core-periphery pattern taking the Central Plain Urban Agglomeration as the core growth pole.(3) Industrial structure,system,degree of opening to the outside world,capital and talents have become the key influencing factors of the development of cities in Henan Province.

urban competitiveness;spatial and temporal pattern;influencing factors;Henan Province

2017-04-12

李苛(1991—),女,河南驻马店人,河南大学硕士研究生,主要从事区域经济学的研究.

F290

A

1672-3600(2017)09-0066-06