浮法玻璃厂筒仓改造原浮法玻璃厂原料筒仓改造设计,2013深港建筑双年展

浮法玻璃厂筒仓改造原浮法玻璃厂原料筒仓改造设计,2013深港建筑双年展

Silo Building Shenzhen Biennale 2013

概念设计:蒋滢,Teemu Hirvilammi,Marc Maurer

建筑设计:何健翔,蒋滢,Thomas Odorico, 梁子龙

项目地点:深圳市南山区赤湾路

建筑面积:2 662.7 m2

竣工时间:2013

摄影:源计划,Maurer United

Concept: Jiang Ying (O-office Architects), Marc Maurer (Maurer United Architects), Teemu Hirvilaammi (Lassila Hirvilammi Architects)

Project Team: He Jianxiang, Jiang Ying, Thomas Odorico, Liang Zilong

Location: Chiwan Road, Nanshan District, Shenzhen

Area: 2 662.7 m2

Year: 2013

Photographs: O-office & Maurer United

空间的精神

——2013深港建筑双年展原浮法玻璃厂原料筒仓的设计介入

建筑学经过几千年的发展,表面上获得了比前人更加广泛的自由——材料与技术的多样性,城市的复杂性,文化的多元性——所有这些使得建筑远比以往要绚烂夺目。然而,若尝试回溯建筑的本源目标,我们却发觉建筑学科之路,至少以现今中国的现状上来讲,是越走越狭窄——以往建筑思考和建造上的多样性和可能性正被抹杀,而建筑在中国城市中似乎已经穷途末路,难以有深刻的创新(?)。

作为本届深港建筑双年展新场址的蛇口浮法玻璃厂给了建筑师和城市决策者一个契机重新检视城市发展的思考和实践,这里面可以涵括城市发展策略、城市设计和建筑设计等不同层面。而玻璃厂筒仓建筑的改造(或者不应称之为改造[renovation],而应称之为介入[intervention]和再现[manifestation])则是试图找寻这个原为储存超量物料、单纯为力学建造的人造物空置的内部空间精神体验(的可能性)。对我们而言,建筑保护不再仅仅保留历史和空间,建筑改造也不仅仅给旧建筑注入新的使用内容而达到再利用。本次玻璃厂就工业建筑的“介入”和“再现”试图通过对旧工业建筑的探索和发现,重新找寻已经失落的空间存在和体验,进而为城市建筑和建筑学带来新的发展思路。

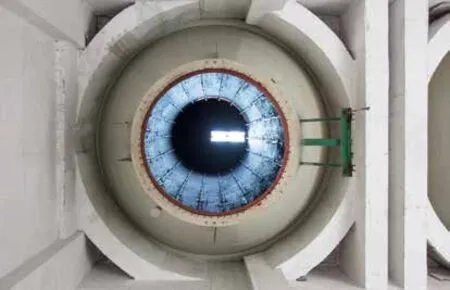

原料筒仓位于生产大厅和沙库建筑之间,是浮法玻璃厂的中心,也是整个厂区的制高点和标志物。建筑物平面东西向长77.9米,由西向东分为三段,分别是西面两个直径5.4米的钢制副原料筒,中间四个直径14米的钢筋混凝土主原料筒和东侧一幢包含主要垂直交通和运输的长方体建筑;建筑立面从地面往上分同样分为三段:底层是高约6米的出料层,中间是高30米的筒仓存储层,顶上则是高3.6米的入料层。由于尺度巨大的缘故,当你站立在这个极度符合功能和效率原则的坚实构筑物外部,立即可感受到其物质堆积所产生的纪念性。而当你进入建筑内部,除了尺度巨大的建筑部件带来的力度体验以外,空间中的余料和废置的机械以及残余的金属管口的年月遗迹给建筑内部体验增添了时间和历史的维度,令我们惊奇于在原为无机物料被大量储藏和运输的空间中穿行的奇异感受。由于建筑大部分的物料存储空间难以进入,我们只能借助建筑的测绘图从抽象的角度阅读建筑。当你翻阅原料筒仓的建筑平剖面,上述纯功能和机械效率的建造物竟然呈现为“迷”一般的具有某种宗教意味的图式型制。这种图面的体验引诱着建筑师继续找寻进入(或“介入”)筒仓建筑并揭示其精神力的尝试。

筒仓的“介入”设计可以分为两条线索,一是经验性的图式设计,二是体验性的现场设计。经验图式设计的依据是现场调研的抽象总结和实测图纸的抽象描绘,接近于常规的设计方法,只是我们的设计目标并不象常规任务那样指向具体的使用,而是追随空间、材料、光线的直白感官认知。经验图式设计也按常规设计流程作概念阶段、深化设计阶段和施工设计阶段划分。由于时间关系各阶段均被压缩,到最终后果是边设计边施工边调整。体验性的介入和现场设计的操作则贯穿从最初的基地探访到最后的建筑实施的全过程。由于空间的超大尺度和现场大量难以抽象和记录且可能稍纵即逝的“情景信息”,以致于常规的在办公室进行的设计过程无法随时全面掌握所有信息,导致设计产生偏差。在此设计过程中,具体真实的体验反而比建筑师长期训练而成的抽象分析和设计方法更加可行有效。当中不断的现场体验、反思、和对原先设计的批判和再批判使得设计过程同时也是我们尝试进入和理解建筑自身空间和情景秩序的过程。

“建筑教堂”(我们开始用宗教建筑的名称称呼筒仓)的体验流线从首层入料层西面入口进入建筑(有趣的是天主教堂通常也是背东面西),由西往东穿越圆柱筒仓的下部的出料口进入物料被垂直运输的矩形方体建筑底部。随后沿原有建筑唯一的垂直步梯上行,途中可观赏多个楼面的水平孔洞和立面的垂直孔洞,感受建筑的内、外、上、下之间的有趣关系。之后到达距地面标高36米的入料层——一个长条型的线性空间,参观者在这里可以透过多个筒仓顶面的门洞观赏到厂区和远处货运码头景象。当从东侧一直走到西侧尽端,从户内走到两个小型钢质筒仓顶部的露天观景平台时,你可以放眼俯瞰厂区,远眺海面以及远处香港的山景,或闭目感受山海之间的空气。在这游历的过程中,除了工业建筑本身的独特空间体验,参观者还体验了不同的城市视角和不同的城市边界,领略城市的过去、现在甚至未来可能的憧憬。筒仓的设计流线既是一条空间的流线,同时也是一条时间的流线。从“建筑教堂”的顶端进入西侧第一个大筒仓中,沿着新介入的一条紧贴筒壁盘旋而下的楼梯缓步下行,到达筒仓底部,接着顺序穿过其余的三个大筒仓。人们在这里获得全新的建筑体验——在本来容纳超量物料的封闭空间中穿行,感受静寂、黑暗,同时感受自己……空间的体验由外在转向内在,从具体的时间空间转向虚无,唯一的对世界的感知可能来自于穿透筒顶的一缕日光或是自己不经意的击掌之声在筒仓中的回荡……

对筒仓的介入是轻触式的,安静并谨慎;是点穴式的引导和发现,未去惊动原有的沉睡的工业之魂。我们寄望人们在此能探访到久违的空间精神,重新感悟到我们的土地、我们的城市,我们的生活。

厂区空间分布图

内部空间结构展示图