影响胃肠道间质瘤术后预后的相关因素分析

黄韩冬,邓冬雪,张 桃,宁伟伟,郑兴斌,谢 铭,杨雪峰

(贵州省遵义医学院附属医院胃肠外科,贵州 遵义 563003)

影响胃肠道间质瘤术后预后的相关因素分析

黄韩冬,邓冬雪,张 桃,宁伟伟,郑兴斌,谢 铭,杨雪峰

(贵州省遵义医学院附属医院胃肠外科,贵州 遵义 563003)

目的 探讨影响胃肠道间质瘤(GIST)术后患者预后的相关因素。方法 选取2010年1月~2012年6月期间于我院手术治疗的GIST患者86例的临床病理及随访资料进行回顾性分析,对其预后进行单因素及多因素分析。采用Kaplan-Meier法计算生存率,单因素预后分析采用Log-rank检验,多因素预后分析采用Cox比例风险模型分析。结果 86例患者中,血便、腹痛、腹胀发生率分别为48.8%、44.2%、41.9%,其中单发性肿瘤60例(69.8%)、多发性肿瘤26例(30.2%)。CD117、DOG1、CD34、SMA、S-100阳性率分别为90.7%、93.0%、52.3%、36.0%、25.6%。单因素分析显示,肿瘤部位、大小、数目、是否转移、术中是否破裂与预后密切相关(P<0.05),多因素分析显示,肿瘤大小、术前转移、术中破裂是影响患者预后的独立危险因素。结论 GIST无特征性临床表现,诊断主要依据典型组织病理学表现结合免疫组化指标(CD117、DOG1)的阳性表达,早期手术联合合理的靶向药物治疗是有效的改善预后的治疗手段。

胃肠道间质瘤;预后;相关因素

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GIST)作为来源自胃肠道间叶组织的肿瘤,其发生率约占胃肠道恶性肿瘤的1%~3%[1],早期手术是理想的治疗方案,但GIST的临床表现不典型,目前检查手段存在局限性,容易造成临床误诊、漏诊[2]。在甲磺酸伊马替尼出现以前,术后复发率可高达85%,且复发及转移病例对常规放化疗敏感性均不佳,5年生存率不足35%,预后不良。近年来甲磺酸伊马替尼等靶向药物的使用,使GIST的治疗获得了突破性进展,大大改善了GIST的预后,但靶向药物的最佳使用方案目前仍无共识。本研究对我院2010年1月~2012年6月收治并手术的86例GIST患者进行回顾性分析,旨在探讨影响GIST患者术后预后的相关因素来指导临床治疗。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2010年1月~2012年6月期间,经我院病理证实的86例GIST患者的临床、病理及随访资料,均行手术治疗,排除放弃手术、无手术指征及合并其他肿瘤的GIST患者,其中男性38例、女性48例,年龄36~72岁,平均年龄(48.5±5.5)岁。肿瘤原发部位:胃53例,十二指肠9例,小肠24例。主要临床表现:消化道出血、腹痛、腹胀发生率分别为42例(48.8%)、38例(44.2%)、36例(41.9%),在体检或其他检查时发现而无自觉症状者8例(9.3%)。术前转移:肝脏转移10例,腹膜腔种植转移2例,淋巴结转移2例。术中肿瘤破裂者8例,无肿瘤破裂者78例。

1.2 标本处理及免疫组化检查

所有肿瘤标本均来自于手术切除标本,标本处理及病理诊断流程严格按照中国胃肠道间质瘤诊断共识[3],标本切除离体后在30分钟内以不少于3倍肿瘤体积的10%中性福尔马林浸泡固定,肿瘤直径超过2 cm需间隔1 cm切开固定,固定时间12~48小时,石蜡包埋,4 um切片,HE染色后,进行常规病理检查。手术标本由同一技师,应用同一测量工具,进行肿瘤直径的测量。通过SP法,进行免疫组化染色检查,同时进行CD34、CD117、DOG1、SMA、S-100检测。

1.3 随访

采用电话随访及门诊复查等方式,全部病例均获得随访,随访率100%,随访时间12~30月,中位随访时间24月。

1.4 统计学处理

利用SPSS 18.0统计软件对数据进行分析,计数资料的比较采用x2检验,生存率采用Kaplan-Meier法计算,单因素分析采用Log-rank检验,多因素分析采用Cox比例风险模型。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

GIST患者典型症状发生率:86例胃肠道间质瘤患者中,血便、腹痛、腹胀发生率分别为48.8%(42例)、44.2%(38例)、41.9%(36例)。

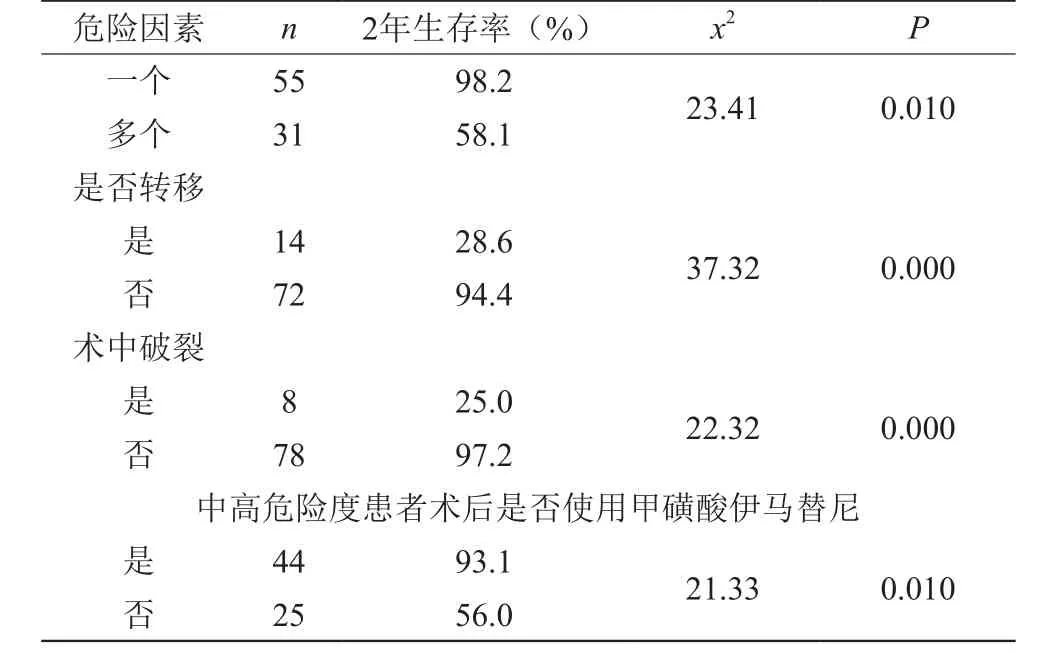

GIST的病理特点:86例患者中,单发性肿瘤60例(69.8%)、多发性肿瘤26例(30.2%),肿瘤大小:直径0.4~34.7 cm,直径<5 cm15例,直径5~10 cm52例,直径≥10 cm19例。阳性免疫组化指标CD117、DOG1、CD34、SMA、S-100分别为78例(90.7%)、80例(93.0%)、45例(52.3%)、31例(36.0%)、22例(25.6%)。影响GIST患者预后的相关危险因素:86例患者中,死亡14例(16.3%)。单因素分析结果显示,肿瘤部位、大小、数目、是否转移、术中是否破裂与预后密切相关(P<0.05),而与性别、年龄无关(P>0.05),见表1。多因素分析显示,肿瘤大小、术前转移、术中破裂是影响GIST患者预后的独立危险因素(P<0.05),见表2。

表1 胃肠道间质瘤患者术后2年生存率单因素分析

续表

表2 胃肠道间质瘤患者预后的多因素分析

3 讨 论

GIST是一组源自胃肠道Cajal间质细胞的肿瘤,在胃肠道间叶源性肿瘤中最常见[4],多发生于胃肠道肌层,具有向平滑肌、神经源性细胞分化的特点,因此,病理鉴别上容易与平滑肌瘤、平滑肌肉瘤混淆[5],依照目前的诊断标准,以往诊断的多数平滑肌肿瘤及胃肠道自主神经瘤都应归类为GIST[6]。由于术前活检可能引发肿瘤出血、感染、肠瘘、肿瘤破溃播散等不良后果,故并不常规采用,术前的初步诊断多依赖于影像学检查,多层螺旋CT及气钡双重造影可以对GIST进行定位、定性以及初步生物学危险性的初步评估。目前GIST的诊断主要依靠术后病理组织学及免疫组化检查,免疫组化主要检测指标为CD117和DOG1,多呈弥漫性分布,必要时需除外其他肿瘤及行c-kit或PDGFRA基因突变位点检测明确,本组CD117及DOG1的阳性率分别为90.7%及93.0%,所有病例均依据CD117和/或DOG1阳性结合典型GIST组织学表现做出GIST的诊断。有报道称,胃肠道间质瘤患者也有SMA、S-100表达,多为局灶性分布。本组病例中,SMA、S-100阳性率分别为36.0%(31例)、25.6%(22例),这也是造成GIST与平滑肌肿瘤不易鉴别的原因之一。

GIST的临床表现缺乏特异性,对诊断价值不大,血便、腹痛、腹胀是GIST比较常见的临床症状,本组86例GIST患者中,血便、腹痛、腹胀发生率分别为48.8%(42例)、44.2%(38例)、41.9%(36例),综合来看术前无症状患者仅占9.3%(8例),而此8例患者肿瘤直径均≤2 cm,所以,一定程度可以反映出出现临床症状是肿瘤增大、进展的体现。GIST的大小不等,源自胃肠道壁固有肌层,可向腔内外生长,而多以单发性结节出现,本研究中,86例患者中,单发性肿瘤60例(69.8%)、多发性肿瘤26例(30.2%),肿瘤直径为0.4~34.7 cm,符合上述发病规律。

GIST的预后相对较差,虽然手术治疗仍然是目前最为有效的治疗方法,但是即使低危险度GIST手术切除后,仍然存在复发、转移等问题,本研究中,单因素分析结果显示,肿瘤部位、大小、数目、是否转移、术中是否破裂与预后密切相关,而与性别、年龄无关,多因素分析显示,肿瘤大小、术前转移、术中破裂是影响胃肠道间质瘤患者预后的独立危险因素,结果表明肿瘤体积较大、术前已经发生转移、术中肿瘤破裂的胃肠道间质瘤患者,其术后预后相对较差。基于这一结论,改善GIST的预后早期手术是关键,术中严格遵守无瘤原则,避免肿瘤细胞脱落种植,可以降低肿瘤复发及种植的风险。

甲磺酸伊马替尼是一种酪氨酸激酶抑制剂,它的出现对GIST的治疗造成了革命性的影响,但其最佳使用方案尚无世界范围内的共识,本组病例中,依据NIH原发GIST切除后风险分级列为中、高度复发风险的病例共69例,均推荐使用甲磺酸伊马替尼行术后辅助靶向治疗,其中未使用者25例,使用1年42例,使用2年2例,用量均为400 mg/d,术后使用靶向治疗的患者预后明显优于未行治疗者,术后治疗2年者有2例,随访均未出现复发或转移,但由于病例数太少,无法客观评价甲磺酸伊马替尼辅助治疗时间对预后的影响。

总而言之,GIST患者多伴有不同程度的血便、腹痛、腹胀等非特异性临床症状及体征,确诊多依靠术后病理组织学及免疫组化检查,需除外其他肿瘤,必要时行相关基因突变检测来明确。肿瘤大小、术前转移、术中破裂是影响胃肠道间质瘤患者预后的独立危险因素,肿瘤体积较大、术前已经发生转移、术中肿瘤破裂的胃肠道间质瘤患者,其术后预后相对较差。使用分子靶向药物甲磺酸伊马替尼可极大地改善GIST的预后,所以,早期手术联合恰当的靶向治疗是有效的治疗GIST手段。

[1] 李 义.胃肠道间质瘤病理特点与诊治分析[J].实用中医药杂志,2013,29(5):393-394.

[2] 中国胃肠道间质瘤专家组.中国胃肠道间质瘤诊断治疗共识[J].中华病理学杂志,2009,38(10):746-754.

[3] 何 勇.胃肠道间质瘤临床病理特点及外科治疗预后因素分析[J].现代预防医学,2010,37(5):985-987.

[4] 沈 琳,李 健,秦叔逵,等.中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2013年版)[J].临床肿瘤学杂志,2013,16(11):836-844.

[5] 桂广华,吴发银,戴家应.多层螺旋CT对胃肠道间质瘤的诊断价值[J].安徽医学,2014,20(3):350-352.

[6] 何 进,胡汉金,陈 伟.多层螺旋CT与气钡双重造影对胃肠道间质瘤的诊断价值[J].安徽医学,2016,37(6).

本文编辑:吴 卫

R735.2

B

ISSN.2095-8242.2017.037.7214.02