论债券限制性条款及其对债券持有人利益之保护

冯果+阎维博

摘要:公司债券的本质是债权债务关系,债券限制性条款通过债券发行契约等合同机制事先约定了对公司特定行为的限制,以确保发行人的财务状况,实现发行公司股东和债权人之间的利益平衡并约束债券违约风险。限制性条款设置的背后体现了市场化的运行逻辑。尽管其设置并非发行人出于保护持有人的目的,但在市场逻辑主导下,以增信为目的的限制性条款切实发挥着持有人利益保护的功能,是债券市场最为基础和最为市场化的保护手段。随着我国债券市场从行政主导走向市场深化,建立在以往行政化的风险管制基础上的债券持有人保护制度亟待重塑,限制性条款应当得以充分重视和运用,当务之急是加强对限制性条款设置的规范化引导,并注重组织化保护制度的配套完善。

关键词:限制性条款;债券合同;债券持有人保护;风险防范;市场深化

中图分类号:DF438.7

文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1001-2397.2017.04.04

债券限制性条款是债券契约中包含的限制债券发行公司特定行为(如限制特定筹资、利润分配以及经营活动等)以保护债券持有者利益的特殊条款。在债券市场成熟的国家中,债券契约限制性条款作为债券持有人自我救赎的重要手段,被视为重要的投资者保护机制,发挥着关键性的作用。然而,在我国债券市场的发展历程中,无论是市场主体还是监管部门,对公司债券限制性条款都相当陌生,理论界对债券限制性条款的系统论述也付之阙如,限制性条款在实践中的应用更是寥寥无几。虽然随着债券违约现象趋于常态化,债券限制性条款在实践中开始被零星采用,但条款表述不明与配套制度衔接不畅都让限制性条款的保护功能大打折扣。在经济增速放缓的大背景下,债券市场中的信用风险事件频发,一系列违约事件,尤其是2016年12月中旬以来的“债灾”,充分暴露出各方主体在运用市场化手段应对风险时的不足与制度缺失。如何在市场深化过程中充分借鉴域外先进经验,及时以法治方式回应市场需求,是我国当下债券市场法制化建设尤其应当注重的问题。鉴于我国当前对债券契约以及债券限制性条款的研究严重不足,本文拟对债券限制性条款产生的历史背景和理论基础、域外发展及功能演变进行认真梳理,在充分揭示限制性条款核心功能的基础上,提出相应的制度安排构想,以更好地发挥合同机制在风险防范与债券持有人保护方面的应有功能。

一、约束与平衡:限制性条款对债券

持有人保护的理论基础

(一)债券持有人保护问题的源起——债权人与股东的利益冲突

公司发行债券的实质是以同一借款条件同时向众多债券购买者借入较小金额的资金而筹集到较大数额的资金[1]。公司债我国债券市场中的公司债券实际上有三种:一是由国家发展和改革委员会监管的企业债券;二是中国人民银行授权银行间市场交易商协会进行自律监管的非金融企业债务融资工具;三是由中国证券监督管理委员会负责监管的公司债券。实际上,三类债券本质上并无不同,均为公司以自身信用对外以债券形式融资,本文统称为“公司债券”。

是基于发行公司与债券认购人关于借贷资金和偿还资金的协议而形成的债权债务法律关系[2]。虽然公司债形式上不同于一般债,公司债券合同具有不同于一般债务合同的特点,但公司债的本质还是一种以有价证券形式来表彰的债权债务法律关系,金钱消费借贷的合同关系是其基本属性。债券合同是公司债运行过程中诸多当事人权利义务的基点,贯穿于债券融资活动的始终 这种债权债务关系在实践中的具体表征即一系列法律文件的集合,其中最重要的是約定债券持有人和发行公司双方权利义务的发行合同,约定的内容主要体现在募集说明书中。由于不同国家采取不同的债券管理制度,这种合同的表现形式不尽相同。例如在美国,由于采用以受托管理人为中心的债券管理制度,最为重要的债券合同是债券信托契约(indenture)。本文将这种规定有债券发行基本信息和相关主体权利义务的法律文件统一视作债券合同。另外,虽然“契约”一词在法学与经济学意义上的概念内涵有差异,但在意指法律协议文件时,债券契约与债券合同并无本质区别,故本文不作严格区分。。

债券持有人作为公司的债权人,其债权被视为一种固定收益请求权。不同于股权被视为一种剩余索取的权利,固定收益的特点在于到期收益是固定的,债券持有人的预期利益并不与公司的实际业绩挂钩,其所关心的是公司财务状况与到期偿付能力。显然,股东与债权人的风险偏好不同,并且股东所持股份上附着了表决权,使其能够将诉求上升为公司意志。股东在实现自身利益最大化的同时,与公司债券持有人的利益存在冲突可能。

有学者将两者之间的利益冲突总结为四个方面:一是股利支付,股利支付实际上影响了公司价值在股东和债权人之间的分配;二是请求权稀释,如果公司之后发行了具有更高优先级的债券,将稀释原债券持有人请求权的价值;三是资产置换,代表股东利益的公司经营管理层有投资高风险项目的偏好,如此有利于提升股东请求权的价值,但降低了债权人请求权的价值;四是投资不足,是指公司缺乏足够激励去从事那些净现值为正却将收益归债权人的项目[3]。在公司投资、融资与股利发放等公司政策方面,都存在着股东利用自身优势侵害债券持有人利益的可能。对于到期取得本息的债权人而言,面临的最严重利益冲突激化情形就是公司债务的违约。股东对自身权益保护具有更多的机动性,而债权人的权益保护更为主要的是立足于合同安排,债务融资的过程就是一个债务契约的设计、缔结、执行与违约处理的过程。债务契约的设计处于核心地位,只有事先明确界分权利义务范围,才能最大可能保护债权人的利益。

(二)限制性条款的保护功能——约束公司行为以实现利益平衡

公司参与主体间不同的利益诉求决定了利益冲突在所难免,设计出利益平衡的方案就至关重要。债券持有人面临着诸多风险,包括利率风险、流动性风险和信用风险等。广义的信用风险,既包括届期无法清偿的违约风险,又包括因发行人偿债能力动态变化所对应的违约可能性持续反映在债券价格上,从而形成的信用利差风险与降级风险。对于债券投资者而言,可察觉到的违约风险变化的影响或市场对任一特定违约风险水平下所需的差额,都会迅速对债券价值产生影响[4]。信用风险不同于证券市场中的系统性风险,在一定程度上可以通过在债券合同中进行事先的安排实现风险约束与预警。这种风险防范的关键在于对股东与债券持有人间隐蔽利益冲突存在的公司再融资、资产置换、股利发放等行为予以重点关注。

从证券设计学的角度来看,债券设计最关注的问题在于,如何设计出一种最优契约,在债权人和借款公司之间最优地分配现金收益流或及时将公司控制权由股东转移到债权人手中,以保护债权人的合法利益,从而使投资者愿意提供足够数量的资金以满足公司的投资需求[5]。公司债券是公司与债权人为达成一笔资金交易而在收益与风险等方面进行安排的协议,限制性条款是为了约束风险以保护债权人的安排,其特点在于事先规定了一系列对公司的直接限制与间接限制。因为这种对公司行为的限制,是出于确保公司能届时还本付息的目的,有利于规避公司高风险行为易于造成的财务状况恶化和公司信用等级下降,客观上保护了债权人的利益,所以又被称为保护性条款(protective covenants)从条款设置的角度看,由于限制性条款并非合同的必备条款,所以相对于一般条款(general covenants),被称为特殊条款(special covenants)。此外,限制性条款有时还被称作经营条款(business covenants)、安全条款(safety covenants)、消極条款(negative covenants)。。

债券合同对债券持有人保护的核心任务在于如何平衡和协调持有人与公司股东的利益以锁定风险,限制性条款则意图实现此种平衡。实际上,限制性条款对发行人的限制并非是绝对的禁止,实践中的条款往往包含着例外(carved-outs)。限制性条款通过细化发行人应当在何种范围内、何种程度上进行一定的行为,力求在限制公司行为与促进公司持续稳定发展之间达成平衡。

(三)限制性条款的类别——利益平衡的不同实现方式

公司债券的发行过程即是缔结债权债务关系的过程,在我国,这种合同关系最主要的文本表征体现在公司债券募集说明书中。我国有规范文件对条款设置给予指引

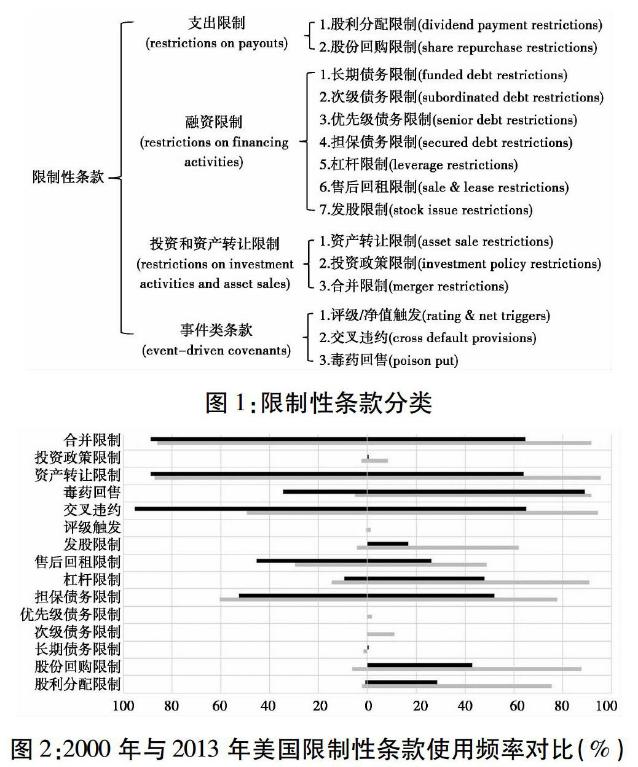

参见:《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书》。,并以“包括但不限于”为限制性条款的设置留有空间。我国债券合同的条款可以分为三类:第一类是基础性条款,即规范文件中明确要求包括的条款,是债券合同的必要记载事项;第二类是附加性条款,即规范文件中并未强制要求设置,但可以加入的条款,比如对债券融资相关信息更全面的介绍、争议解决条款等,属于任意记载事项;第三类条款是限制性条款,也属于任意记载事项,在我国,更多表现为公司债券募集说明书中的“增信机制”和“偿债保证规定”。与域外成熟债券市场尤其是美国债券市场相比,我国限制性条款的实践经历尚浅,种类仍显单一,实际上很多条款能否称得上真正意义的限制性条款,也不无疑问。为了更全面分析限制性条款的功能与价值,本文以美国债券市场中主要限制性条款形式作为分类对象。根据股东与债券持有人利益冲突的具体方式,限制性条款可分为如图1所示四类

1.支出限制类条款

具体可以分为对股利分配和股份回购的限制。股利分配是公司利益的分配,将公司利益转化为股东财富,必然导致公司资产减少。不当分配股利将有损公司债权人的利益。对股份回购的限制是因为处于财务困境中的股东理论上可以通过回购自身所持股份以套现,使得公司债权人面临的违约风险上升。

2.融资限制类条款

融资限制类条款主要着眼于请求权稀释问题,其中,最重要的是对发行人债务负担行为的限制,包括限制新增债务与限制担保。新增债务将直接增加公司的负债比例,过高的财务杠杆将弱化公司信用水平。担保则可视为或有负债,所谓“或有”是指当发行人确定需要承担担保责任之时,才转化为公司的实际负债。除对负债数量上的限制外,受偿顺位也是融资限制类条款关注的重点。该类限制性条款可以限制受偿顺位的不利变化,防止原有债券持有人的请求权被稀释。

3.投资和资产转让限制类条款

对投资的限制是基于公司进行投资行为可能对公司经营风险产生不利影响的考量。股东投资高风险项目,源于对项目可能带来高投资回报的期待。然而,这种高风险的投资项目对于公司债权人并无直接助益,相反,高风险投资给公司带来经营风险的上升,直接威胁公司的债务偿还能力。债权人与股东在投资决策上具有不同偏好的根源在于,两者对于公司经营风险承担方式的差异。设置投资限制条款的目的即在于约束公司的资金运用,以锁定违约风险。对资产处分的限制是指对债务人公司资产的出售、租赁、移转及对分公司、子公司或各部门资产的处分,设有禁止规定或上限,或仅满足特定条件方可进行。对资产转让予以限制主要是为了防止经营者转移财产,降低企业资产质量,防止股东将破产风险转移给债权人。

4.事件类条款

不同于其他限制性条款往往以否定形式表达,通过约束公司特定行为以实现股东与债权人利益的平衡,这类针对事件风险的条款更多体现出风险事件发生后对失衡利益的平衡。交叉违约是指当发行人在其他债务出现违约时,也将被视为对此项债券的违约,投资者有权选择债券立即到期。设置交叉违约条款可以避免债券持有人求偿时处于较其他债权人不利的地位,帮助债券持有人更为有效地监测与应对发行人偿债能力的变化。“毒药回售”条款则是通过在事件风险发生后给予债券持有人将债券卖回发行公司的权利来实现保护持有人的目的,实践中一般指控制权变更条款。评级与净值触发条款往往与“毒药回售”、交叉违约条款联动,将信用评级与公司的财务指标作为触发因素,一旦触发将会对公司形成巨大压力。事件类条款的存在对于公司而言是威慑,其限制性特点体现在通过不利后果的威慑来约束公司的行为,降低风险发生的可能性。

二、限制性条款的勃兴与债券持有人保护的路径选择之争

保护债券投资者的利益是债券市场发展的基石,对债券持有人的保护力度,深刻影响到投资者的潜在风险和投资信心以及筹资人的融资能力和积极性,进而影响到市场的定价能力与估值水平,乃至影响市场的广度和深度[6]。债券合同被视为保护债券持有人的重要途径。美国特拉华州法院在判决中指出:“公司债券持有人并非股东,持有人的权利基于合同。”

参见:Harff v.Kerkorian, 324 A.2d 215 (Del. Ch. 1974), modified, 347 A.2d 133(Del. 1975). 限制性条款的保护功能正是通过合同机制来实现的。在债券市场最为发达的美国,限制性条款的实践历史悠久,其丰富的经验能为我国债券市场的发展提供有益参考。

(一)限制性条款的诞生与演化

在美国,限制性条款是债券合同中常见的条款,需要注意的是,这种包含限制性条款的债券合同实际上是信托契约(indenture)。美国在1939年颁布《信托契约法》,确立了公司债受托管理人制度以保护公司债券持有人,利用信托的方式管理公司债券相关事务之查核与执行,并监督发行公司的行为。信托契约的内容主要包括两部分:第一部分是债务人的义务,违反这些义务即构成违约,债券受托人可以宣布整个债务到期,所以,信托契约会详细列举构成违约的情事,以及债务人违约后债券持有人可以采取的救济措施,这是确定债券持有人与债务人关系最主要的法律文件;第二部分詳细约定债券持有人与债券受托人的关系、债券受托人应当履行的信义义务以及受托人履行义务应当完成的步骤和责任[7]201。限制性条款就是在第一部分中对债务人施加的约束。

最早的债券契约可以追溯到19世纪30年代美国铁路公司发行抵押债券时的协议,其中仅仅包含转股、以资产作为抵押等简单条款。随着美国内战爆发和19世纪末经济下滑,大量铁路公司面临经营困难,债券违约事件相继出现,使得协议约束风险的功能越来越受到投资者的重视,其内容不断细化。真正意义上的债券契约出现在1900年左右,此时为更有利于大规模融资的公司信用债券出现,新的公司债券契约开始引入了比原有以不动产抵押作担保更灵活的方式——设置限制性条款[8]。限制性条款的种类也随着债券契约的不断复杂化而不断增多,其中,20世纪30年代经济危机的爆发是债券契约发展中重要的节点,为了恢复投资者对于发债公司乃至债券市场的信心,围绕债券合同的法律制度开始确立,合同的内容和限制性条款的种类都有所增加。不过,条款的创制发展更多地得益于私募债券市场与银行贷款的实践活动,直至第二次世界大战后,今天实践中这套成熟的限制性条款体系开始逐渐形成[9]42。

限制性条款在实践中并非一直保持持续增长的态势。在20世纪70年代,投资级债券的债券合同中的限制性条款使用频率大幅下降,而到了80年代,市场上杠杆收购风潮出现,在缺少限制性条款的情况下,债券持有人的利益遭受巨大威胁[9]42。限制性条款的价值再度受到重视,并且出现了设置针对事件风险的新兴条款的潮流。

(二)针对事件风险的限制性条款的兴起

所谓事件风险,是指由于公司资本结构出现难以预知的重大变化而导致公司债券价格大幅下跌的风险[10]。自20世纪80年代杠杆收购风潮出现,如何应对事件风险成了债券持有人保护的新课题。由于杠杆收购的资金往往来源于借贷,债务最终将由被收购公司承担,原有公司债券持有人因为公司资产为借贷提供了担保,面临着急剧上升的到期无法偿还本息的风险,相反,股东则在收购中获得了溢价收入。期间具有标志性意义的事件是RJR公司的杠杆收购,针对事件风险的限制性条款的兴起正是源于此次收购引发的债券持有人利益受损后提起的诉讼,即Metropolitan Life Ins. v. RJR Nabisco, Inc.案 参见:Metropolitan Life Ins. Co. v. RJR Nabisco, Inc., 716 F. Supp. 1504.。

1988年,RJR公司(RJR Nabisco, Inc.)首席执行官宣布拟对公司进行收购,公司股价飙升,但RJR公司发行的债券价格大幅下跌。RJR公司的债券持有人MetLife公司(Metropolitan Life Ins.)以RJR公司为被告向法院提起了损害赔偿诉讼,认为RJR公司的行为严重损害了它之前向原告发行的债券的价值,其结果是盗用债券的价值帮助杠杆收购融资并向公司股东分配大量的“超额利润”。正如该案法官指出的,本案的核心问题在于,RJR公司是否如原告所指违反了合同的限制性约定——不是在债券合同中明示的约定,而是诚实信用、公平交易的默示约定——不发生债务帮助完成杠杆收购背离原告与被告公司交易的根本默示约定[7]240。因为该案中的债券合同并没有设置限制公司合并和承担新债务的限制性条款,是否允许超越合同条款对债券持有人的保护进行扩张是该案争议的焦点。法院最终以债券合同并没有对杠杆收购进行禁止的限制性条款为由,并结合MetLife公司自身作为一个经验丰富的投资者在本案中的具体行为,未支持原告的赔偿请求。

事件风险突出反映了股东与债券持有人之间的利益冲突,债券持有人的利益在公司行为下处于明显不利的地位,此时是否能够对债券持有人予以超越债券合同约定的权利义务范围进行保护?传统美国公司法认为,只有在公司濒临破产之时,公司的董事才对债权人承担信义义务,此案的判决在很大程度上依循了这一传统。那么,既有限制性条款的种类是否能够有效约束这种风险?考虑到杠杆收购独特的运作方式,实际上原有债务限制条款并不能约束杠杆收购与其引发的事件风险。约束事件风险、保护债券持有人的任务最终不可避免地落在负责起草债券合同的律师身上[9]62。正如金融创新的过程,新的限制性条款,如“毒药回售”条款、评级触发条款很快得以发明,并迅速流行开来。

(三)限制性条款保护的学界争论

RJR案否定了原告试图以债券合同包含诚实信用、公平交易的默示约定来扩张合同对债券持有人的保护。实际上,由于不完备契约理论下合同保护的缺憾、证券化形式所致债券合同的定型化与集体行动难题制约,限制性条款对持有人的保护存在局限。理论界对超越合同约定,寻求对债券持有人更完善保护的主张并非少见。自20世纪80年代起,限制性条款使用频率的变化与债券持有人保护的路径选择一直是学界讨论的热点。

一类颇具影响力的观点认为,应当引入董事对持有人的信义义务,这种观点被称为“信义义务扩张理论”。其认为债券合同没有,并且也无法保护债券持有人,债券合同不可能包含完善的限制性条款,事实上一份债券合同可能根本不存在限制性条款,利用限制性条款保护债券持有人的成本高昂[11]。债券持有人同样是公司资金的提供者,与股东同为证券持有者,理应将董事对于股东所负有的信义义务扩张到债券持有人。

另一类观点则主张采用新的合同解释方法来保护债券持有人的利益[12],被称为“现代合同解释方法”(the modern approach to contract interpretation)。在与其相对的“古典合同解释方法”下,合同双方的权利义务与风险配置严格限定于合同条款内容。根据“现代合同解释方法”,考虑到合同订立之初风险难以完全预料,容许法院超越合同语句去考量条款之外的相关信息,探寻投资者的真实期望与条款设置应有合理性,公平地填补合同的漏洞[13]。

无论是信义义务扩张理论还是现代合同解释方法,两者实际上都是为了解决如何在债券合同缺乏详细约定的情况下填补限制性条款局限所致持有人保护空白的问题。后者的思路仍是依靠债券合同,在特定情况下通过对合同条款进行扩张解释的方法克服限制性条款的局限性。前者则在债券合同之外建构对债券持有人的保护路径,论证中往往认为限制性条款已不足以保护持有人,而且,实践中债券合同中的限制性条款的比重越来越轻,并呈现出衰退的趋势。那么,限制性条款是否真的陷入了衰退的趋势,这种趋势是否意味着限制性条款在新的市场环境下已价值不再?事实并非如此。要正确认识限制性条款的价值,应首先正确定位限制性条款在债券持有人保护体系中的位置,并且理解限制性条款在债券市场运作中的逻辑。

三、限制性条款在债券持有人保护体系中基础性地位的再认识

(一)公司债券的双重属性与合同机制保护的基础性地位

围绕债券持有人保护路径问题的分歧实际上源于公司债券本身的特点——同时具有合同性质与有价证券形式,表现出“债性”与“券性”的融合,债券持有人是有价证券的投资者,同时也是发行人的债权人。这种身份复合性将公司债券持有人保护的问题置于债权人保护与证券投资者保护的双重语境之下,从而使得债券持有人保护机制的配套法律制度构建融合了金融私法与金融公法的双重因素。在传统民商法对源于“债性”的合同自由、市场主体意思自治予以保障之外,债券的“券性”体现为涉众性与风险波动特点,客观上需要公权力加强对证券市场的监管,提升市场透明度,维护市场秩序。倡导债券市场的市场化运行并非绝对排斥行政权力,而是需要在债券市场风险治理中通过金融公法的完善实现行政权力的合理配置。作为投资者的债券持有人能够在金融市场监管优化中获得更加有效的保护,自是题中应有之义。此外,决定“券性”的证券化形式将公司债券持有人与股票投资者之间法律性质上截然分立的差异在外表上模糊化,并强化了股东与债权人在公司融资过程中资金供给层面上具有的相似性,在理论上具备了以下可能性:借鉴对股东的保护方式,赋予公司债券持有人参与公司治理,对公司经营管理层课以信义义务。可见,债券持有人保护并不是一个合同机制可以完美解决的问题,问题的实质是合同法保护和法律强制保护之间的关系问题。

“券性”与“债性”是公司债券的基本属性,分别围绕这两种属性建构起了两种保护机制——监管机构围绕信息披露给予证券投资者的保护与合同机制给予债券持有人的保护。债券信用风险的控制仅仅依靠债券契约是不够的,因为合同自由很容易异化为发行人逃避责任的工具,加之信息不对称,债券契约中的保障条款也容易陷于困境,因此,将公司债券持有人作为公司利益关联方,赋予董事信义义务,通过法律予以强制性保护极为必要。但我们必须看到,债券毕竟是一种金融合约,合同机制仍然是其最为基础的保障机制,也是最为市场化的保护手段。学界对于限制性条款有效性的质疑,虽然有其道理,但更多地是对限制性条款求全责备的一种苛责。

有观点指出,债券投资者除债券契约外,其权益也受到证券交易法在内的市场法制保护,与董事对于作为投资人的股东负有信任义务相同,董事对于债券持有人也负有相同义务[14]。强调债券持有人与股东在资本市场中作为投资者的共通性,有利于克服“股东至上”的观念误区。尤其在金融创新的视域下,合理扩充信义义务受信人的范围,强化公司债权人的地位,具有重要意义。但在构建与适用这种信义义务之时,不可脱离债权人、债务融资的本质与特殊性。直接以董事信义义务的扩张来取代限制性条款并不可行,对公司经营管理层课以信义义务实际上同样是一种限制,并且是一种并不明确和相对泛化的限制。其中的问题在于,如何把握董事对债券持有人信义义务的尺度,尤其在股东与债券持有人利益出现冲突之时,两种信义义务又该如何协调?有观点认为,可以“帕累托最优”的经济分析作为持有人承担信义义务的判断标准[11]449。但实际上这更像是理论上的推演,实践操作依然困难重重。现代合同解释方法从债券合同本身出发的观点并没有忽视债券合同条款设计的重要性,其基于债券合同条款解释的方法为填补限制性条款保护不周提供了可操作性相对更强的方案。总之,限制性条款以合同机制保护债券持有人的功能应当是基础性的。

(二)限制性条款使用频率的变化与分化

20世纪80年代美国《时代周刊》曾刊文指出:“在过去的数十年中,对于上市公司的债券投资者来说是非常不幸的,因为限制性条款的发展趋势是越来越少而不是越来越多。”[15]要正确认识限制性条款的发展趋势,需要先理解限制性条款是如何被写入债券合同的。由于证券形式所致流通性与分散性,债券合同呈现出定型性与附从性。持有人在债券合同缔结之时处于缺位的状态,代替持有人与发行人协商债券合同条款的是債券承销人。债券合同中限制性条款的设置是发行人与承销人之间协商的结果。然而,限制性条款的保护功能是对于债券持有人而言的,于承销人并无损益。并且,限制性条款对于发行人本身存在约束,限制性条款在锁定风险的同时,限制了公司经营策略的灵活性,可能导致商业机会的丧失[16]。发行人又为何接受限制性条款的设置呢?实际上,设置限制性条款对于债券合同协商双方的潜在激励在于:限制性条款的存在起到了债券信用增进的效果,债券合同的内容对于未来持有人的权益保护越有利,就越有利于承销人对债券的销售,有利于发行人以更低的发行成本进行债券融资 需要注意的是,债券合同中的限制性条款并非数量越多越好,过于严苛的财务限制条款会使经营缺乏机动性,有时反而会使评级不利。(参见:黑泽义孝. 债券评级[M].梁建华, 王延庆, 陈汝义, 译. 北京:中国金融出版社, 1991: 99.)。正如有学者指出的,在MetLife败诉之后,事件风险条款开始流行,债券评级机构开始为债券事件风险条款提供单独评级,未包含事件风险条款的债务须以更高的利率出售[17]。限制性条款的存在与发展背后都潜藏着合乎市场理性的逻辑。一份债券合同中有无限制性条款、有何种限制性条款,均是市场逻辑下市场主体利弊权衡、博弈妥协的结果。

限制性条款是一系列具有类似特点的条款的总称,其项下各式具体条款针对着公司不同方面的行为,均有自身特殊的着眼点。实证研究中反映出的限制性条款使用频率的下降,似乎说明限制性条款的衰落,但实际上更准确地说,这是限制性条款项下具体条款使用频率分化的结果。

所示,从美国债券市场2003年与2013年发行债券包含的条款出现频率来看,虽然总体使用频率下降,但大多数条款依然具有很强的生命力,并且个别条款在投资级债券中的使用频率有所提高。可见,限制性条款的价值并非趋于衰退,而是在具体条款上形成了分化的态势。限制性条款的设置是自主选择的结果,项下具体种类的使用频率和在不同债券品种中的使用频率变化同样是在市场逻辑下自然演化的结果,这种动态变化正反映出限制性条款应对各时期经济环境和不同债券品种差异的弹性与张力 限制性条款使用频率的差异性还反映在不同国家的债券市场之间,由于各债券市场分处不同发展阶段,公司融资法律制度环境也存在差异,市场主体对限制性条款的需求自然不同,限制性条款使用频率的分布反映出这种适应性张力。关于美国与欧洲国家部分限制性条款使用频率的数据统计,可参见:Lars Hornuf, Markus Reps, Stefan Schferling.Covenants in European Investment-Grade Corporate Bonds[J].Capital Markets Law Journal, 2015, 10(3): 23.。有学者指出,包含着限制性条款的债券发行的数量,看起来已成为收购活动的晴雨表[18]。

公司债券可以分为投资级债券和非投资级债券。总体而言,图2反映出非投资级债券在限制性条款使用频率上比投资级债券要高,使用种类更加丰富。实际上,投资级债券与非投资级债券的分类往往依据信用评级进行划分,而在评估债券的信用风险时,信用评级机构主要的考虑因素就包括债券合同通过对公司行为的限制向债券持有者提供的保护 信用评级机构根据债券合同中限制性条款的具体规定评估对持有人利益的保护力度。评级机构相关研究可参见:Moody. Moodys Indenture Covenant Research & Assessment Framework[EB/OL].[2016-08-10].https://www.treasurers.org/ACTmedia/MoodyCovenentAssessmentconsultationSept06.pdf.。限制性条款是信用评级的重要指标,而投资级债券与非投资债券使用限制性条款的频率差异也是基于限制性条款设置的市场逻辑:投资级债券的发行人往往是资产信用较好的公司,届期无法偿付的可能性较小,其有能力确保到期能偿付,而不愿以对自身设置限制性条款这种经营限制来实现增信目的;相反,非投资级债券的发行人往往财务预期较差,更需要通过以限制性条款的方式取得增信效果。设置限制性条款的目的并非发行人出于保护债券持有人利益之目的,但在市场逻辑主导下,以增信为目而设置的限制性条款则切实发挥着约束风险、保护持有人的作用。

(三)小结

证券作为一种金融活动的工具,代表着基于投资的某种利益,其价值体现在其所记载的权利上。作为证券之一种的公司债券,是公司为满足资金需求而向投资者发行并承诺按一定利率支付利息、按约定条件偿还本金的债权债务凭证,其本质是债的证明,自始至终彰显着债券持有人的债权人地位。限制性条款的保护功能简单而明确,对公司行为加以限制,以期约束风险。这种保护功能通过合同机制实现,是基于债券持有人作为公司债权人的身份,置于债权人保护的逻辑下展开。公司债券的基本属性是公司债券法律制度建构的基石。限制性条款在债券持有人保护体系中的基础性地位根本上由债券的债权债务关系本质所决定。

强调债券的债权债务关系本质,不是漠视债券不同于一般债务的差异,并非抹杀其与合同属性并立的证券属性。债券有价证券形式的权利表彰是一种债权证券化的过程,公司债券所处的证券市场决定了“券性”与“债性”皆不可或缺。对于债券持有人保护体系的完善而言,债券的复合属性就决定了债券持有人保护体系的建构需要多部门法在规则供给上的配套与联动。抑此扬彼并不可取,尽管限制性条款单纯立足于“债性”之上的保护难以承担全部的重任,但合同机制的基础性保护功能依然无可替代。在实践中,限制性条款使用频率的变化难以佐证限制性条款之价值趋于衰退的观点。相反,统计数据显示出限制性条款项下具体种类使用频率的动态演变却展现出市场机制所赋予的活力。

限制性条款的设置暗含的市场逻辑决定了其价值彰显有赖于债券市场本身合乎市场规律的运行。在我国债券市场风险防范市场化转型的当下,强调债券的债权债务法律关系,突出限制性条款这种基于合同机制对持有人进行保护的基础性地位,无疑具有重要的现实意义。

四、风险防范的市场化转型与限制性条款的功能实现

(一)历史状况:我国债券市场限制性条款应用寥寥

与美国债券合同条款种类繁多不同的是,我国公司债券合同呈现出简单化的特点。我国债券合同中很难见到真正意义上的限制性条款。以我国首例违约的公募债券“11超日债”为例,其募集说明书中与风险相关的条款更多是对风险的描述与提示,并没有进而针对风险并结合公司财务特点设置限制性条款。募集说明书“偿债保障措施”一章规定:“当本公司不能按时支付利息、到期兑付本金或发生其他违约情况时,公司将不向股东分配利润,暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。”但实际上这种违约后才采取的措施并非严格意义上的限制性条款,其并不具备事前限制公司行为以约束信用风险的意义。

从发行方式来看,债券可分为公募债券与私募债券。两者之间体现出“债性”与“券性”配比的差异——公募债券因为公开证券市场的存在,其流动性和分散性的特点更加突出,“债性”与“券性”的配比中“券性”所占比例要高于私募债券。私募债券因其流动性、分散性相对较低的特点更多具有一般债务的相似性,利用合同约束更有效率。中小企业私募债券被称作“中国式高收益债券”,风险相对较高,理论上对限制性条款的需求更强。但在我国中小企业私募债券中,限制性条款的运用并不多见。值得注意的是,2012年深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》实际上都涉及了限制性条款的问题。以深交所出台的办法为例,其中第37条规定:“发行人应在募集说明书中约定采取限制股息分配措施,以保障私募债券本息按时兑付,并承诺若未能足额提取偿债保障金,不以现金方式进行利润分配。”第38条规定:“发行人可采取其他内外部增信措施,提高償债能力,控制私募债券风险。”列举的增信措施包括:限制发行人将资产抵押给其他债权人。

这种对限制性条款设置予以引导的趋势也反映在交易所公司债监管创新上。2015年1月公布的《公司债发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)进一步强化了对持有人权益的保护——完善了债券受托管理人和债券持有人会议制度,并对合同条款、增信措施作出引导性规定。《管理办法》第56条规定,发行人可以通过限制自身债务及对外担保规模,限制对外投资规模,限制向第三方出售或抵押主要资产等方式,作为内部增信机制和偿债保障措施 《公司债发行与交易管理办法》第56条规定:“发行人可采取内外部增信机制、偿债保障措施,提高偿债能力,控制公司债券风险。内外部增信机制、偿债保障措施包括但不限于下列方式:(一)第三方担保;(二)商业保险;(三)资产抵押、质押担保;(四)限制发行人债务及对外担保规模;(五)限制发行人对外投资规模;(六)限制发行人向第三方出售或抵押主要资产;(七)设置债券回售条款。”。此外,实践中有募集说明书存在“出现预计不能按时足额偿付本次公司债券本息或者到期未能按时足额偿付本次公司债券本息时”的表述。不同于“11超日债”募集说明书中的表述,增加了一种对公司采取分红和投资进行限制的可能性事件——“预计不能按时足额偿付”。虽然具备了一定事先约束的意味,但这种模糊的表述实际上难以起到限制性条款的应有作用。

在近年来众多违约事件中,时常可见债券持有人的利益暴露于股东机会主义行为之下而遭受损害。在被称为“首例国企债券违约”的天威债事件中,有观点认为,天威集团资不抵债的困局,不能简单地以新能源行业低迷来解释,更多的原因是天威集团的轻率投资,并且发债主体与关联企业之间也存在资产置换的情况——置换出资质较好的业务,对公司未来偿付能力的恶化埋下了伏笔 参见:杨巧伶.天威债违约之一: 母公司不兜底 刻意重组弃天威[EB/OL].[2016-08-10].Http://finance.caixin.com/2015-04-22/100802424.ht.。类似的资产置换引发违约风险上升的事件实际上在我国债券市场中已屡见不鲜 2011年,作为发行人的四川高速公路建设开发总公司在所发债务融资工具存续期内,将所持一家公司的股权无偿划转至另一家公司,致使自身资产状况和偿债能力大幅下降,债券违约风险陡然升高。(参见:郑斐, 杨娜.川高速城投债杯中风暴[EB/OL].[2016-08-10].http://magazine.caixin.com/2011-05-01/100254470.ht.)。这些事件都从侧面反映出,限制性条款对持有人的保护在我国并非无用武之地,我国债券市场长期以来限制性条款的普遍性缺失并非债券市场的正常现象。

(二)症结所在:行政主导下风险管制扭曲市场逻辑

在理性投资者假设之下,投资者会在购买债券前仔细评估风险,只有在权衡投资效益与风险或可导致的经济损失后,预估能取得更高效益的情况下才会购买。投资者对于风险的权衡是决策的基础,发行公司若想以较低的价格吸引投资者,则需控制这种风险。限制性条款正是通过事前对于易产生风险的行为予以约束从而减少信用风险事件出现的可能。然而,在我国限制性条款却并不常见,似乎意味着我国债券市场中的信用风险并不是债券市场各参与主体需要特别关心的问题。限制性条款在我国的长期缺失归结于我国债券市场的特殊发展状况。

债券违约是信用风险的激烈爆发,市场经济是信用经济,信用风险的存在是债券市场乃至金融市场的基本特点。限制性条款正是为了有效约束风险才应需而生的,风险与违约印证了限制性条款对债券持有人保护的价值。20世纪30年代的经济危机之所以成为限制性条款发展的重要节点,重要原因就在于彼时有担保债券的大规模违约使得投资者逐渐认识到,与其获得实物资产作为担保,莫不如促使企业达成包含限制性条款的协议[19]。然而,在我国债券违约序幕揭开前的历史演进中,信用风险似乎并不是问题,甚至存在吊诡的“零违约”怪象。这实际上折射出我国债券市场风险防范和危机处置中的行政管制色彩。我国企业债券市场起始于“有计划的商品经济”时期,债券的功能定位也限于为国家重点项目和基础设施建设募集资金,因此受到政府的严格管制[20]。浓重的管制色彩是我国公司债券市场自诞生之日起就被深深刻下的印记,管制思维下行政干预之力贯穿于我国债券市场发展与运行的始终,不仅体现于债券违约的事后处置,也体现在对行政主导的风险防范机制的严重依赖,这导致了债券市场的市场化风险防范体系构建的缺失。

一方面,监管者在债券发行阶段严格管控,试图以发行门槛与核准筛选出“合格”的发行公司。管理部门严格设定资信条件限制发行对象,对发行规模也严格控制,这种管制虽然目的是防范风险的发生,却因为忽视了市场发展的客观规律,削弱了市场参与人自主参与市场监督的动力,反而加剧了逆向选择和道德风险[21]。如何在审批或核准制度下满足门槛,就成了公司债券发行的关键。发行人与承销商更加关注如何“过会”,而非针对风险予以市场化的约束设计。然而,专注于严苛的事前监管的同时,忽视了事中与事后的监管。信用风险在公司活动这一动态过程中形成,并非事先设置的静态、僵化的准入门槛与核准所能避免。另一方面,信用危机爆发后政府不顾市场运行规律直接干预违约处置,为债务兜底的现象并不鲜见,实际上成为隐性担保,弱化了公司信用债的商事信用属性,强化了债券投资者“刚性兑付”的预期。债券投资者“买者自负”的风险意识难以确立,债券市场理性投资者的假设无从谈起。以上因素导致了风险市场定价机制的扭曲,信用利差无法有效、真实反映信用风险。此时对于债券合同设计而言,是否存在限制性条款并没有显著的增信效果,而限制性条款作为一种对发行人自身的限制,又谈何令发行人有足够激励在债券合同中予以设置。债券合同自然缺乏有针对性、个性化的条款设计,同质化、简单化的现象难以避免。

总之,限制性条款的运作是基于市场化的逻辑,对限制性条款的需要源自市场主体的内生需求。对于我国而言,浓重行政管制色彩的债券市场难以产生这种需求——市场定价的失灵,缺乏设置限制条款的激励;甚至在政府隐性担保、零违约的惯性之下,似乎并无条款设计保护债券持有人利益的必要,債券投资者也难有动力关心是否存在着能有效约束风险、保护自身利益的限制性条款。

(三)发展趋势:市场深化过程中限制性条款的重要性日益凸显

与美国债券市场自然演进的历程不同,我国债券市场在政府的推动之下创建,债券市场运行规则、制度框架都依靠政府的规划与设计,行政主导是债券市场初创起步的发展原动力,并且也凭借这种推动取得了巨大成绩。但随着债券市场迅猛发展,行政主导的弊病不断暴露,尤其是近年来债券信用风险事件不断出现,暴露出一系列亟待解决的问题:如何处置违约事件,如何防范风险,如何保护债券持有人的利益。这些问题的解答直接关系着债券市场如何打破发展的瓶颈。从行政主导走向市场深化,是债券市场发展的必然。对债券持有人进行保护,不是政府父爱主义泛滥背景下人为压抑风险和一概包揽风险,更不能漠视发行人对持有人的肆意侵害从而激化风险。如何防范风险与处置风险事件都应当依循市场规律,在法制框架下行为,债券市场规则体系的构建应当基于市场化与法制化的基本思路。

市场深化与债券限制性条款使用的互动联系可以日本债券市场的发展经历为例。20世纪30年代经济危机后,日本政府发起“公司债净化运动”,对发行无担保债券设置了极其严格的适债基准、发行限额及对公司财务状况的硬性限制,实际上确立了强制担保要求。对公司债券持有人的保护正是依靠“发债限制”与“有担保原则”进行,同样带有浓重的管制色彩。但自20世纪80年代起,日本公司债券市场历经市场化转型,废除了原有作为发债资格标准的起债基准与对无担保公司债发行人的财务限制,使公司债的发行回归市场机制[22]。事实上,债券合同中的限制性条款与管制思维下监管者对发行人的财务限制规定并无效果上的实质差异,区别的关键在于:前者是合同自由下发行人为实现增信作出的自主选择,后者则是监管者僵化管控风险的体现。日本债券市场中债券限制性条款的运用,正是伴随着金融市场自由度的提高,从而实现了财务条款特约的自由化。

债券持有人保护是系统性课题,尽管债券持有人合同机制的保护并非能实现债券持有人完全的保护,但合同机制的保护是基于债券的债权债务基本属性之上实现的保护,理应在持有人保护体系重塑之际将视角回归债券合同本身,对条款设置给予更多的重视。限制性条款通过限制公司特定行为以平衡股东与债券持有人的利益,可以有效保护债券持有人的利益,防止利益失衡从而激化信用风险。限制性条款既是保护债券持有人利益的工具,又是市场化的风险防范手段。限制性条款在债券合同中得以设置是其实现价值的前提,对限制性条款的需求则植根于债券市场的内生需求,事件风险条款的创始与流行很好地说明了这一点。这种内生需求的产生依赖于债券市场符合市场规律的运行。行政主导走向市场深化是理顺债券市场运行逻辑的必由之路,市场深化将为限制性条款提供保护功能。伴随着我国债券市场风险防范的市场化改革进程,限制性条款的重要性也正日益凸显。

(四)功能完善:加强条款设置规范化引导与配套制度衔接协调

2015年5月,“15云峰PPN03”首次对财务指标予以承诺:“若每季度末公司资产负债率(合并报表)超过85%则触及回售条款。”2016年3月,“16四川宏华CP001”在募集说明书中首次采用控制权变更条款和交叉违约条款“16四川宏华CP001”募集说明书中交叉违约条款的设置体现在对发行人构成违约情形的规定:“发行人及其合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资(包括债务融资工具、企业债券、公司债券等),且单独或半年内累计的总金额达到或超过:(1)各货币折人民币5000万元;或(2)发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%,以较低者为准。”。观察其所列举的保护措施内容,救济方式主要限定于对违约事件进行补救和增加担保,实际上并不能够起到债券提前到期的效果,这与传统意义上交叉违约條款相比仍有差距。当下零星条款的创新实践所能起到的增信效果与保护功能仍显不足。

主张在持有人保护体系重塑之际将视角回归于债券合同本身,对条款设置给予更多的重视,是我们的核心目的。限制性条款的增长趋势也反映出市场逻辑在违约常态化背景下的自我修复,“刚性兑付”幻象破灭不断促导投资者树立正确的投资和担责理念。债券定价由依赖对股东背景的评估更多转向对公司真实盈利能力与偿债能力的考察。债券的合同属性给予了意思自治下条款创制的空间,但正如前文所言,合同自由很容易异化为发行人逃避责任的工具,债券契约又不同于一般的债务契约,具有“公共债务合同”的部分属性,投资人缺乏实际签约过程中讨价还价的余地,因此,契约自由理论不能完全适用。这就需要加强对条款设置的规范化引导,减少条款的效力争议,保障条款保护功能的实现。具体来讲,应当完善债券募集说明书指引,引入规范化的限制条款,因为条款规范模板有助于克服条款保护的局限性。尽管投资者在缔结合同之时缺位,但在充分知晓可以选用的限制性条款类型后,可以更好甄别条款设置与否所对应的风险差异,理性地“用脚投票”有利于债券市场信用定价机制的完善,反过来能够倒逼发行人降低发行成本、实现增信效果,采用对债券投资者保护更为有利的限制性条款。当然,由于不同发行人自身条件有别,所处不同行业环境也具有不同的风险特点,市场监管者提供的限制性条款模板应当注重一般性与差异性的结合,丰富选项设置,给债券发行人留下必要的自主安排空间。

如果限制性条款无法执行,则设置无意义[23]。限制性条款写入债券合同仅仅只是一方面,后续管理、违约触发、处置救济等都需要信息披露、受托管理人、债券持有人会议等整套债券持有人保护体系的通力协作。从债券合同中限制性条款的文字表述来看,条款至少包括两个部分:约定限制事项与违约应对方式,后者属于触发性条款,即规定发生违约时,债券持有人享有的权利或者可以采取的措施。目前最为重要的是要赋予债券持有人会议明确的决议效力依据。在以往多次违约事件中,债券持有人会议的地位尴尬,决议缺乏法律约束力,后续协商欠缺基本的合意规则[24]。限制性条款的功能实现需要将条款约束与违约处置有机结合,限制性条款中针对违约方式的表述应当能够为持有人会议的决议效力提供明确依据。

相对于本息到期无法偿付的实质性违约,对限制性条款的违反被称为技术性违约(technical default)[25]。很多情况下,触发条款并非发行人丧失偿债能力,而是由于短期资金周转困难。技术性违约的处置往往体现出协商基础上携手走出困境的特点。债券持有人的协商能力体现在持有人会议拥有的债券合同条款赋予的选择权利,不仅可以决议选择债券到期,还可以豁免,以调高利率、追加担保作为补偿。限制性条款对持有人的保护并非是对发行人施加“镣铐”,而是力求成为在公司股东与债权人间的动态平衡机制。限制性条款是一种限制,防止利益冲突下利益的失衡,但单向的限制往往容易造成新的失衡。如何在宽松与限制、设置限制与解除限制中寻找平衡,一个能够及时调整的动态机制是破解平衡难题、克服限制性条款局限的关键。为了实现这种动态平衡,需要债券持有人会议、受托管理人制度等为克服持有人集体行动难题而设立的组织化保护制度的配套跟进,使之成为集体诉求表达的渠道、协商沟通的平台与持有人利益的真正代表。

五、结语

债券的有价证券形式决定了其兼具“债性”与“券性”的复合属性和根源于不同属性之上的债券多重风险,风险防范与持有人保护也就并非传统民事合同意思自治范围内所能解决的问题,而是一个横跨公司法、证券法、合同法等众多部门法领域的系统性工程。尽管债券限制性条款并非足以解决问题的完美方案,但对于我国债券市场而言,长期的市场高度管制,特别是行政化的风险处置导致实践中对债券合同缺乏应有的重视,因此,在重构债券持有人利益保护和风险防范体系之间,我们应该回归到合同法的视角,只有從债券交易的第一个环节——债券契约制定入手,加强规则设计,完善投资者保护条款,债券违约的预防和治理机制才能真正发挥作用。同时,通过域外发达债券市场中限制性条款发展演化的考察,我们可以看到限制性条款应用的兴衰与重振都密切对应着债券市场不同发展阶段中差异化的市场风险特点,展现出与制度环境相适应的弹性与张力,其生命力只会进一步增强而不是衰落。当下我国限制性条款的自发创制、悄然发生,实际上预示着我国债券市场风险防范体系市场化转型中市场运行机制的觉醒。市场内生需求不断推动着债券合同成为贯穿于债券融资活动始终的真正权利义务主线。对于债券限制性条款保护功能的实现而言,当务之急应当是加强对条款设置的规范化引导,提供标准化模板,在解决创新外部性问题的同时,减少效力争议,缓解债券合同定型化特点下意思自治的局限,并逐步完善限制性条款的监督履行配套制度,以组织化保护制度的执行力提升克服持有人分散特点所致的集体行动难题,使限制性条款超越僵化的障碍,成为动态的利益平衡机制,真正彰显市场“契约精神”诉求中债券持有人保护的应有之义。

参考文献:

[1]Franklin A. Gevurtz. Corporation Law[M]. Minnesota:West Group, 2000:142.

[2]刘迎霜.公司债:法理与制度[M].北京:法律出版社, 2008:61.

[3]Clifford W. Smith, Jr. & Jerold B. Warner. On Financial Contracting:An Analysis of Bond Covenants[J].Journal of Financial Economics, 1979, 7(2):118-119.

[4] 孙泽蕤.公司债券价格与信用风险研究[M].上海:上海人民出版社,2009:69.

[5] 张鹏. 债务契约理论[M].上海:上海财经大学出版社, 2003:65.

[6] 叶敏, 罗航.构建我国债券持有人权益保护机制相关问题及若干建议[J].西部金融, 2011(5):12.

[7] 李莘.美国公司融资法案例选编[M].北京:对外经济贸易大学出版社, 2006:201.

[8] Ray Garret, Jr. A Borrowers View of the Model Corporate Debenture Indenture Provisions[J]. Business Lawyer, 1966, 21(3):677-680.

[9] William W. Bratton. Bond Covenants and Creditor Protection:Economics and Law, Theory and Practice, Substance and Process[J].European Business Organization Law Review, 2006, 7(1).

[10]Crabbe Leland. Event Risk:An Analysis of Losses to Bondholders and “Super Poison Put” Bond Covenants[J].The Journal of Finance, 1991, 46(2):689.

[11]Morey W. McDaniel. Bondholders and Corporate Governance[J].Business Lawyer, 1986, 41(2):455-456.

[12]William W. Bratton. The Interpretation of Contracts Governing Corporate Debt Relationships[J].Cardozo Law Review, 1984(5):373.

[13] Dale B. Tauke. Should Bonds Have More Fun:a Reexamination of the Debate Over Corporate Bondholder Rights[J].Columbia Business Law Review, 1989(1):79.

[14] 吴祺.债券持有人保护理论的重构[J].厦门大学法律评论, 2007(2):96.

[15]Prokesch. Merger Wave:How Stocks and BondsFare[EB/OL].[2016-08-15]. http://www.nytimes.com/1986/01/07/business/merger-wave-how-stock-and-bonds-fare.ht.

[16] Flavio Bazzana, Marco Palmieri. How to Increase the Efficiency of Bond Covenants:A Proposal for The Italian Corporate Market[J].European Journal of Law and Economics, 2012, 34(2):328.

[17]罗曼诺.司法判决与金融创新:债券契约中保护性约定的一个案例[J].陈秧秧, 译.证券法苑, 2011(1):409.

[18] 罗曼诺.公司法基础[M].2版.罗培新, 译.北京:北京大学出版社, 2013:215.

[19] 黑泽义孝.债券评级[M].梁建华, 王延庆, 陈汝义, 译.北京:中国金融出版社, 1991:99.

[20]洪艳蓉.公司债券的多头监管、路径依赖与未来发展框架[J].证券市场导报, 2010(4):13.

[21] 時文朝.债券市场发展的一般规律问题与讨论[J].金融市场研究, 2012(6):6.

[22] 廖大颖.公司债法理之研究——论公司债制度之基础思维与调整[M].台北:正典出版文化有限公司, 2003:83.

[23] Serdar elik, Gül Demirta, Mats Isaksson. Corporate Bonds, Bondholders and Corporate Governance[R].OECD Corporate Governance Working Papers, No. 16. Paris:OECD Publishing, 2015:47.

[24]王媛. 博弈债券持有人大会[N].上海证券报, 2016-08-09(01).

[25]Steven L. Schwarcz, Gregory M. Sergi. Bond Defaults and the Dilemma of the Indenture Trustee[J].Alabama Law Review, 2008, 59(4):1045.

Abstract:The nature of corporate bond is the debtorcreditor relationship and there is a possible conflict of interests between the shareholders of the issuing corporation and the bondholders. The protection to the bondholders provided by the bond covenants through the contract mechanism is an important basic protection, which restricts the particular conducts of the corporation beforehand to ensure the financial condition of the issuer and achieve the goal of interest balance and risk restriction. The setting of bond covenant has its market logic, which is not intended for the protection of the bondholders interest. However, under the great influence of market logic, the bond covenant that aims at credit enhancement actually plays a role in the protection of the bondholders. As Chinas bond market gradually transfers from executiveled to marketled, the protection system of bondholders that is based on previous risk control should be reshaped urgently, thus the value of the bond covenant will show clearly. Hence, we should strengthen the standardized guidance of the bond covenant and pay more attention to perfecting the organized protection system.

Key Words: bond covenant; bond contract; protection of bondholders; risk prevention; deepening marketization

本文责任编辑:邵 海