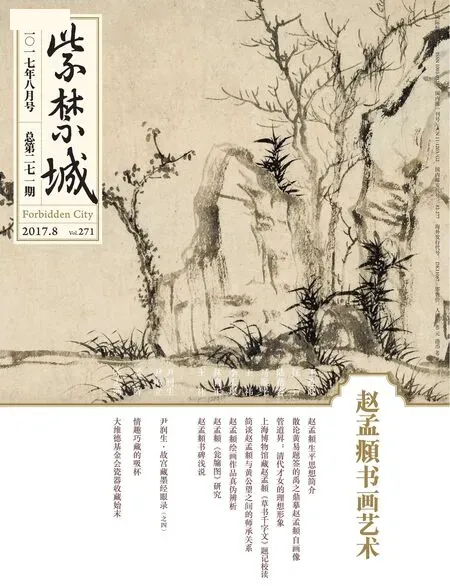

贫而无谄 富而无骄赵孟《?瓮牖图》研究

林育正

台湾艺术大学书画艺术学系造形艺术硕士班研究生

贫而无谄 富而无骄赵孟《?瓮牖图》研究

林育正

台湾艺术大学书画艺术学系造形艺术硕士班研究生

《瓮牖图》制作年代不详。赵孟頫在画后跋曰:「右子贡见原宪图,要见贫无谄,富无骄之意,乃为尽其能事耳,然二子同出夫子之门,以道德为悦,岂以贫富为嫌哉。子昂。」并未提此图为他所作,其后的收藏家或是鉴赏者对此图的赏鉴也仅就子贡见原宪题材抒发己意,未曾提及作者。

赵孟頫的作品多游走在文人书法性用笔与仿古之间,《瓮牖图》以青绿作山石,仅勾勒轮廓过后填以色彩,在山体的形状上与其早期的《幼舆丘壑图》相比更为工细,则此图的创作时间当不早于《幼舆丘壑图》,而之后赵孟頫的山水画亦非向工整一路发展,此图的成画年代具有讨论的空间……

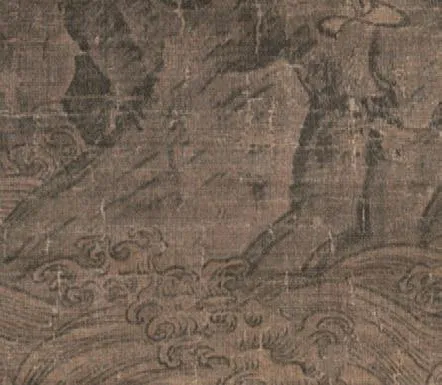

台北故宫博物院所收藏的《瓮牖图》是归于赵孟頫(一二五四年~一三二二年)名下的青绿山水人物作品,作者名声虽大但此图的研究却甚少,它有别于其他赵孟頫揉合古典青绿意涵的文人笔墨,是一个精致且颇富寓意性质的作品。

《瓮牖图》尺寸横一百点五厘米、纵二十七点一厘米,画幅无款。从「石渠宝笈」收藏印记知道本图最晚在乾隆九年(一七四五年)前就已经入了清皇室收藏,其余收藏印有明代项元汴(一五二五年~一五九〇年)的「墨林秘玩」、「子京父印」、「项墨林鉴赏章」、「子京」、「项元汴印」等,以及清初高士奇(一六四五年~一七〇四年)「士奇之印」等,明代之前的收藏脉络不甚明确。其成画年代目前也没有定论,但一般都还将其归到赵孟頫名下(二〇一四年台北故宫举办「明四大家特展——沈周」展览时,仍沿用过去的题名,置于赵孟頫名下)。至今未发现有学者针对此图的收藏或是作者提出质疑或进行研究。

《瓮牖图》整体而言是青绿山林与工笔人物的形式,画面由右向左观看,山石勾勒轮廓后填以石青石绿,树以双钩绘成,再往前则是一湍急的水流,水流上有一石板桥;桥后是一段较为平坦的区域,上有四人,右边三人中穿紫衣者推测为子贡,左方穿蓝色长袍男子正做敲门状。后有一茅草屋,草屋上有一圆形的窗户,窗户上有两根竹竿撑起的窗棚,往内可以看到一男子,当即原宪,正透过窗子往画面右方看去。根据卷后赵孟頫跋文,此为子贡见原宪主题。

题跋疑义

此图的拖尾上有许多题跋,书画装裱中,手卷中的各部分时常会因为收藏者的要求而改变位置,以至于顺序发生变化,以下先就元代题跋者的年纪长幼顺序,将题跋的顺序做一个假设性的还原:

汤炳龙(一二四一年~一三二三年):

一从辞宰粟,饥饿隐空山。货殖门前客,先生不启关。北村老民汤炳龙题。

赵孟頫(一二五四年~一三二二年):

右子贡见原宪图,要见贫无谄,富无骄之意,乃为尽其能事耳,然二子同出夫子之门,以道德为悦,岂以贫富为嫌哉。子昂。

张雨(一二五七年~约一三四九年后):

坐瓮牖下,见贫居而无病色,此画史用意所在。张天雨观。

倪瓒(一三〇一年~一三七四年):

赐也货殖宪也贫,宪贫非病衣已鹑。未若箪瓢颜氏子,陋巷所乐皆天真。倪瓒。

顾瑛(一三一〇年~一三六九年):

道之不行谓之病,财之不给谓之贫。赐也能言心未识,虚劳结驷踏清尘。金粟道人顾阿瑛。

阅读链接

《论语》中的富贵与贫贱

◎子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨。’其斯之谓与?”子曰:“赐也!始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”(《论语·学而》)

◎子曰:“富而可求也;虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《论语·◎述而》)

◎子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。不义而富且贵,于我如浮云。”(《论语·述而》)

◎子曰:“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也。贫与贱,是人之所恶也;不以其道得之,不去也。”(《论语·里仁》)

◎儒家对于财富,讲“以财发身”而不是以“以身发财”,即财富是立身、兼济的手段,而不是本末倒置,以自己的生命、人格为手段,以获得财富为目的。义利并生是处理“义”和“利”关系的最理想状态,其代表便是子贡,子贡富而能仁,《吕氏春秋·先知览·察微篇》中就记载着他“赎鲁人于诸侯,来而让,不取其金”,受到孔子批评后,“拯溺者,其人拜之以牛”而收之的故事。然而现实中义利并生的状态并不容易达到,故而当“义”与“利”矛盾时,又要求能舍利取义、甘于贫贱。总的来说就是“义”是第一位的,贫穷与否是第二位的,即赵孟頫跋中所说“二子同出夫子之门,以道德为悦,岂以贫富为嫌”。

阅读链接

子贡见原宪

◎子贡,即端木赐,子贡为其字,春秋时期卫国人。孔子弟子,孔门“十哲”之一,孔子曾以“瑚琏”称之,在孔子诸弟子中以善辩、通达闻名,曾为鲁、卫之相,善于经商,是孔门弟子中最富有者。

◎原宪,字子思,春秋时期宋国人。孔子弟子,孔门“七十二贤”之一,出身贫寒,个性狷介,孔子死后隐居山林,能安贫乐道,是著名隐士。

◎《史记·仲尼弟子列传》载子贡见原宪事曰:“孔子卒,原宪遂亡在草泽中。子贡相卫,而结驷连骑,排藜藿入穷阎,过谢原宪。宪摄敝衣冠见子贡。子贡耻之,曰:‘夫子岂病乎?’原宪曰:‘吾闻之,无财者谓之贫,学道而不能行者谓之病。若宪,贫也,非病也。’子贡惭,不怿而去,终身耻其言之过也。”◎此故事亦载于《孟子·让王》等书中,后世以原宪贫、原宪甘贫指贤者隐士安贫◎乐道。

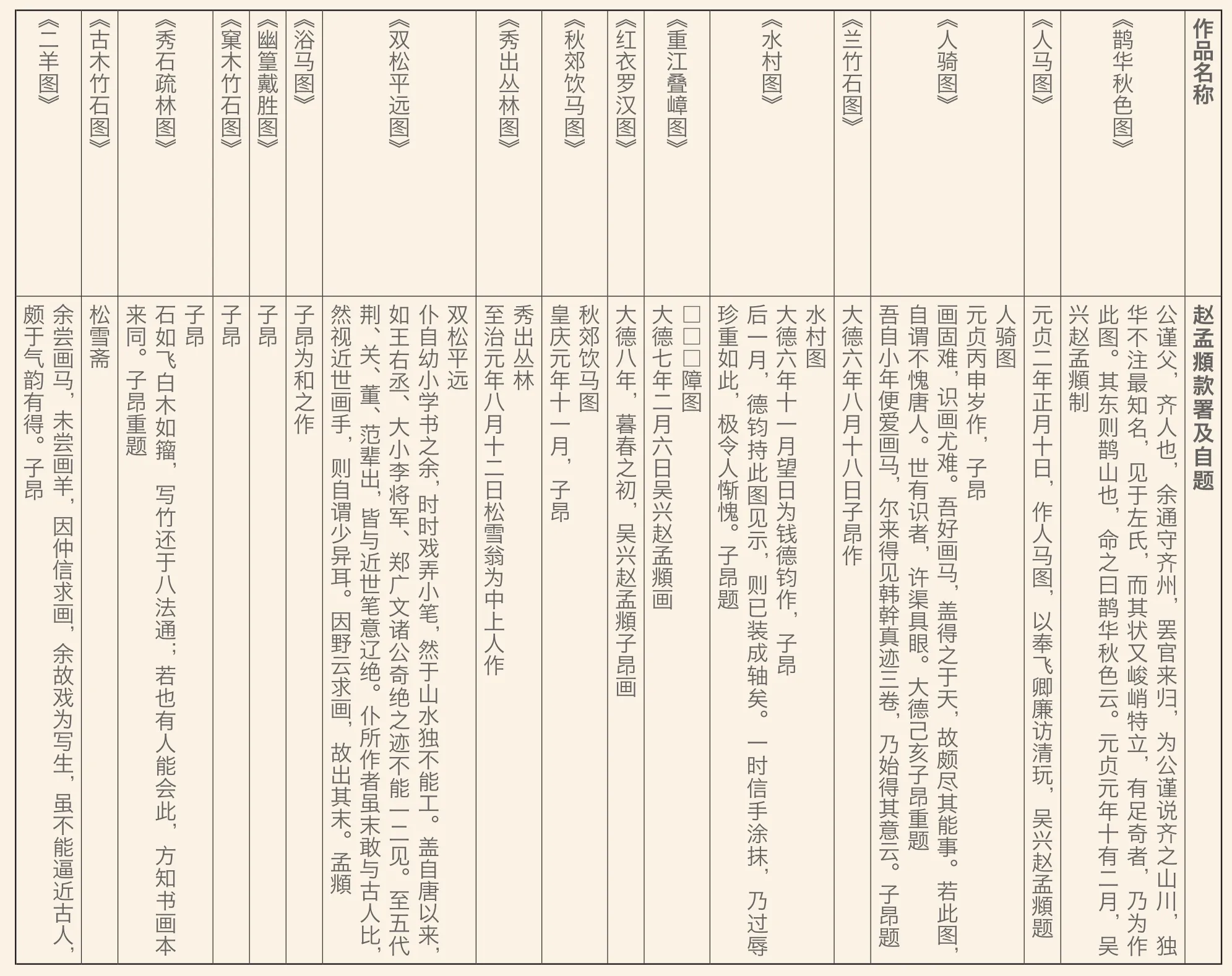

其中特别是赵孟頫的题跋十分让人感到不解,将搜集的数据汇整之后可以发现,赵孟頫题自己作品,大约可分为两类。其一仅有款署,如「子昂」、「松雪道人」等简短的内容,前面或许还会有年月的纪录。其二则是会记载创作动机,为何人而作等。如现藏于故宫博物院的《秀石疏林图》与台北故宫博物院的《窠木竹石图》两图在画面上仅有「子昂」二字款,这是第一类题款的方式。第二类的方式如《鹊华秋色图》中直接题于画面上,载明了该画创作目的是源自于赵孟頫个人与周密的友谊。现藏于北京故宫的《水村图》,卷尾也有赵孟頫目的交代式的落款:「大德六年十一月望日为钱德钧做。子昂。」诸如此类的题款更是所在多有,而许多作品更是除了本幅上的第一类落款之后,后面还会有跋文记载重题或是又见该画的讯息。

元 赵孟頫(传) 瓮牖图卷绢本设色◎纵二七·一厘米◎横一〇〇·五厘米台北故宫博物院藏

元 赵孟頫(传) 瓮牖图卷(局部)

倘若我们再更仔细地检视表格会发现,赵孟頫的题跋长短与否与画面的复杂程度呈高度正相关,竹石一类发挥笔意墨趣之作题款相较简单,在与人应酬或是带有抒发强烈自身情感的作品的题跋中赵孟頫则不吝笔墨,无论是为自己而创作或是要送人,都会在画作上记载清楚。可以说这是赵孟頫的习惯,或者是一种他个人的特性,然而《瓮牖图》拖尾中的赵孟頫题跋则完全不同于以上两类自题方式。

赵孟頫绘画题款、题记一览表

赵孟頫在《鹊华秋色图》与《水村图》的自题中对于所题的作品都称之为「此图」或是像《人马图》一样直接称呼其名。完全没有如《瓮牖图》中「右子贡见原宪图」(意即:右边这张子贡见原宪图)一类的称呼,也全然没有以「绘」和「作」等文字自证为作者的用字方法,在此处题跋中感觉他与此画十分生疏。因此,笔者认为《瓮牖图》的作者应该另有其人。

卷后元代题跋之中完全没有提到赵孟頫画「瓮牖图」一事,连赵孟頫题跋对于此图都是称呼其为「子贡见原宪图」,现今「瓮牖图」的题名首见于张雨的题跋,而姚绶(一四二二年~一四九五年)在卷后的题跋中说:

赐、宪皆圣门高弟,重裀列鼎,瓮牖绳枢,曰有命焉,富不为富所移,贫不为贫所困,皆可语于道也。若以货殖病赐,则其晚闻性与天道者何如。因观陶文式所藏赵伯驹图一幅,兼诵前辈之作,末附此论,尚有待于知言者。成化己亥十月望,姚绶书。

姚氏认为此图为赵伯驹所做,时间应该推至南宋,这也是题跋中第一次出现观画者对于画作者认识的记录。然而这样的评论沈周似乎并不表示认同,沈周在卷尾题曰:

余尝见钱舜举作此图,今又见是卷,运笔傅色人指谓松雪学士,非其手不能臻妙如此,岂舜举当时亦爱此而仿为之耶。公绶先生鉴为赵伯驹,其直家制耳,至乎无谄无骄之意,又非胸中固有其象而后能言之,此是松雪度越人处,可不尚哉。沈周。

沈周并不同意姚绶的看法,他曾看到过钱选关于本题材的画作,现在看到《瓮牖图》,认为这种用笔用色十分精妙的手法,非赵孟頫不能做到,因此推论此图为赵孟頫的作品。但是在所搜集的资料中,钱选的绘画无论是传世画作还是著录中,都不存在子贡见原宪的题材。然而在此之后的其他收藏家如项元汴(一五二三年~一五九〇年)等,也援用这样的推论,将此图记于赵孟頫名下。在项元汴的题中,他称此图为「元赵松雪仿赵千里刷色画原宪《瓮牖图》逸品」。

我们可以合理地怀疑,项元汴其实不想要去否决之前其他鉴藏人的论点,所以对于姚绶与沈周的不同论调,在项元汴这里就变成了这是赵孟頫仿赵伯驹的作品。乍看之下可以说是兼顾姚、周两人之说,却暴露了此图最大的矛盾。赵孟頫的仿古对象是唐、五代,李郭、巨然等传统,赵伯驹是南宋画家,即使同样具有青绿的传统也完全不是赵孟頫所效仿的对象。(高居翰《江岸送别》,香港三联书局出版社,二〇〇九年,第二八~三一页)

然而,在明代除了项元汴曾收藏此作品之外,赵琦美的《赵氏铁网珊瑚》中也记载了《水晶宫道人瓮牖图并题卷》的题跋:

右子贡见原宪图,要见贫无谄,富无骄之意,乃为尽其能事耳。然二子同出夫子之门,以道德为悦,岂以贫富为嫌哉。子昂。

一从辞宰粟,饥饿隐空山。货殖门前客,先生不启关。北村老民汤炳龙题。

处以道,虽得天下,不足为富也,何必但以贫为羡耶?云石。

赐也货殖宪也贫,宪贫非病衣已鹑。未若箪瓢颜氏子,陋巷所乐皆天真。倪瓒。

货殖虽师名,退思容有辨。如何司马迁,于宪却无传。恕斋班惟志。

处富无骄易,居贫乐道难。先贤不可作,抚卷一长叹。大梁贾䇿治安。

轩车当路游,瓮牖空山坐。出处固不同,贫富要皆可。赐也辨有余,未知原宪心。既叹千载下,斯人难重寻。丘茂拜手。

道之不行谓之病,财之不给谓之贫。赐也能言心未识,虚劳结驷踏清尘。金粟道人顾阿瑛。

贫病无聊是老农,萧条门巷絶行踪。画图不尽朋从意,凝望停云检宿舂。穷通由命不由人,结驷来窥瓮牖春。富贵不谄贫贱乐,山青云白水粼粼。遂昌郑元佑。

坐瓮牖下见贫居而无病色,此画史用意所在。张天用观。

赐诚不在原宪下,晩岁曾闻性命微。未必驷车辞见后,始知贫富谄骄非。此画无名氏,而有松雪先生小跋,故识者以为其笔也,予以众诗多扬宪而抑赐,因赘此语。嘉兴吕㦂。(赵琦美《赵氏铁

网珊瑚》卷十二,引用自文渊阁四库全书电子数据库)

其中包括许多在现有画作中已不复见的题跋,这些题跋似乎为《瓮牖图》的流传历史提供了一些怀疑的空间。

现存《瓮牖图》中未被收录的题跋亦出自于名家之手,其中班惟志大约活跃于一三三〇年,是元代著名的诗人与书法家,官至集贤待制、江浙儒学提举,擅长书法与绘画,现存传世作品多见题跋的形式;贾策亦是元代的艺术家,根据《图绘宝鉴》的记载,贾策擅长花鸟竹禽;另外「轩车当路」与「贫病无聊」两首诗则是出自于郑元佑(一二九二年~一三六四年)之手,两首诗日后也被收录在后人编辑的《侨吴集》中。

出人意料的是,赵琦美的记载中并不存在沈周与姚绶关于本图是赵伯驹或是赵孟頫的争论,记载中甚至有一个署名嘉兴吕㦂的鉴赏者清楚的表示了本图始无名款,因其上有赵孟頫的跋文所以观看者便认为是赵孟頫的手笔。目前并没有搜集到关于嘉兴吕㦂的相关信息,但以其他题跋推测,则此人可能也是元代文人。吕㦂的题跋在后来未能继续流传,是否因其明示此本可能非赵孟頫所作而被舍弃,或是在装裱之中挪移到了其他位置则不得而知。

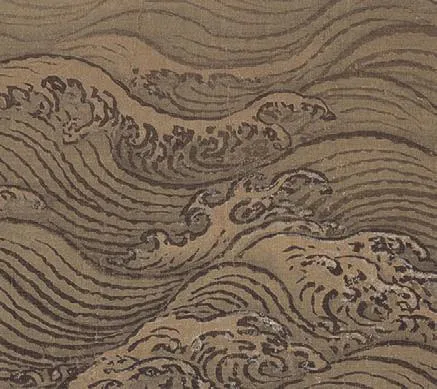

《瓮牖图》中水的形象

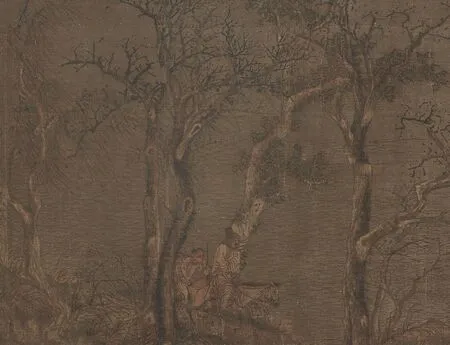

当我们回顾卷轴画中水的创作传统,可以发现五代南唐赵幹(生卒年不详,约活动于南唐后主时期,即九六一年~九七五年)的《江行初雪》是我们现在可以追溯得到的最早作品之一,画面内容描绘的是江岸渔人冬天捕鱼的风土民情,全图由一大江横向贯穿,江面上可以看到赵幹以十分细腻的笔触描绘的鱼鳞式的水纹遍布了整个江面。

到了北宋时,水纹的描绘开始更加细腻生动。现藏于台北故宫博物院的郭熙(约一〇〇〇年~约一〇八七年后)代表作《早春图》虽然是以山体的描绘为主,但是其中对于水的描绘也能代表北宋时期的时代风格,水纹由鱼鳞式转变为涟漪式,并且开始依着周围景物的不同而有所改变。在许道宁(活动于十一世纪中叶)同样以描绘山石为主的作品《渔父图》中可以看到更细腻的处理,画作的前景有小桥与渔人,水流经小桥的桥墩产生的变化以及渔船摆渡造成的涟漪都清楚的呈现出来。在张择端(一〇八五年~一一四五年)的风俗画《清明上河图》中更可以清楚的看到水纹在北宋末的转变,《清明上河图》和《江行初雪图》同样有遍布了整个水面的波纹,但在《清明上河图》中水纹有了疏密的变化,涟漪式的水纹开始因为周围景物的不同而有所转变,水纹与各个母题之间的互动关系也更为明显。

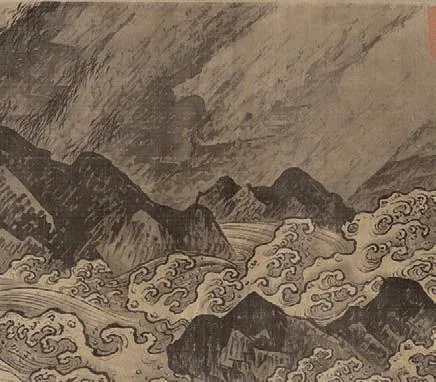

这样的依景物改变的水纹延续到了南宋,画院待诏夏圭(活动于一一八〇年~一二三〇年前后)未署名款的横幅纸本长卷《溪山清远图》中可以看到这种纤细的水纹在南宋依然被保存下来,但水纹并未遍布整个水面。而几乎是同一个时代的的武元直(生卒年不详,活动于十二世纪下半叶)在《赤壁图》的表现上却依然保存了北宋遍布式的手法,似乎也可以说明南宋时位于北方的金朝保留了更多北宋传统的事实。

五代南唐 赵幹 江行初雪图卷(局部)绢本设色◎纵二五·九厘米◎横三七六·五厘米◎台北故宫博物院藏

现藏于故宫博物院的马远《水图》是目前上溯最早的格式化水纹,《水图》创作年代约为一二四四年至一二三二年间,为马远晚年之作。(板仓圣哲《南宋宫廷画家的历史意识——以马远为中心》,《文艺绍兴——南宋艺术与文化学术研讨会会议论文》,会议初稿)《水图》以水为主题,描绘在不同环境、季节、时令、气象下,水所呈现出来的各种姿态。水是无常形的存在,《水图》中有承袭前人绘画传统的水纹表现——鱼鳞状或涟漪状的水纹都用以表现较为和缓的水况。而「黄河逆流」则是可以说是作为后期中国山水画中水的形象格式化的模板,「黄河逆流」以特写的形式展现波涛浪花卷起的姿态。流畅的线条与镰刀状的回钩,表现的是水在快速流动之下撞击到了坚硬的礁石后激起的浪花。在水的线条勾勒中可以看到用略显抖动的颤笔建构无形的水的轮廓,这种形式在后世也被保留了下来。

北宋 许道宁 渔父图卷(局部)绢本水墨◎纵四八·九厘米◎横二〇九·六厘米◎纳尔逊-阿特金斯美术馆藏

南宋 夏圭 溪山清远图卷(局部)纸本水墨◎纵四六·五厘米◎横八八九·一厘米◎台北故宫博物院藏

金 武元直 赤壁图卷(局部)纸本水墨◎纵五〇·八厘米◎横一三六·四厘米◎台北故宫博物院藏

南宋 马远 水图卷之“黄河逆流”绢本设色◎本幅纵二六·八厘米◎横四一·六厘米◎故宫博物院藏

南宋 李嵩(传) 赤壁赋图页绢本设色纳尔逊-阿特金斯美术馆藏

南宋的水纹形象还见于现藏台北故宫博物院的无款《赤壁图》与现存于美国堪萨斯纳尔逊-阿特金斯美术馆藏传为李嵩的《赤壁赋图》。两图都是以一叶扁舟为主景的局部山水,似截取武元直所作全景大山水的一部分,再将之近景化特写,无论是边角式的构景,还是母题的选择与人物的安排都相当雷同,仔细分析人物的姿态、皴法的使用之后,可以确定两者必然有传抄摹写的关系存在。画中占了全画幅大部分的江水,波浪迭滔,浪花激起,可以说是完整且生动的表现了激流的动态与美感。将两图中的水纹分别与前文所提到历代水纹做比较,故宫本的水纹表现上显得更为格式化,透露出其创作时间已然晚于南宋。(赖毓芝《文人与赤壁——从赤壁赋到赤壁赋图像》,台北故宫博物院《卷起千堆雪——赤壁文物特展》,二〇〇九年,第二四四~二五九页)更有学者推定,故宫本的创作年代可能晚至明代,但是依然保有了许多南宋的样貌。(李天鸣、林天人主编《卷起千堆雪——赤壁文物特展图录》,台北故宫博物院,二〇〇九年 ,第八二页)

宋人绘(传) 赤壁图页绢本设色台北故宫博物院藏

现藏于日本东京国立博物馆无名款的《岩礁波涛图》提供了关于元代水纹的线索。画面上,翻腾的巨浪中矗立了一座礁岩,海浪打在礁岩之上激起了浪花,画家利用墨线一层一层的勾勒出了波涛形象。这样的形象可以说是除了传承于南宋马远《水图》中「层波叠浪」的形象之外,亦与传李嵩的《赤壁赋图》一类画作有学习的关系,也间接的影响到了明代的院画画家,如赵麒与刘俊等人。(大和文华馆编《元時代の絵画》,大和文华馆,一九九八年,第一四九页)藏于日本京都大德寺传为月壶作品的《白衣观音图》则同样透露出元代绘画中的水纹细节。月壶之名可见《君台观左右帐记》之中,为一元代画家,《白衣观音图》则是日本对于中国水墨绘画的早期重要收藏,画面上可以看到观音半跏趺坐在礁石之上,石下有层叠浪涛,菩萨左手倚着石块,手指斜置于颔前,头略为上抬,目光望向远方。月亮的形象在画面的右上方略为晕染而成,月光、头光以及身上的胸饰等装饰品都略施以金粉。石下的浪涛与《岩礁波涛图》颇为类似,《岩礁波涛图》中水纹墨笔勾勒之下仍然保留相当多书法性笔意,《白衣观音图》中的水纹明显有了浪花与水流的区别,浪花的表现与《岩礁波涛图》相比显得较为规整。(陈阶晋、赖毓芝编《追索浙派》,台北故宫博物院,二〇〇八年,第一六六页)

元人绘 岩礁波涛图轴绢本水墨◎纵一二七·二厘米◎横六三·四厘米东京国立博物馆藏

元 月壶(传) 白衣观音图轴绢本京都大德寺藏

南宋 马远 水图卷之“层波叠浪”绢本设色◎本幅纵二六·八厘米◎横四一·六厘米故宫博物院藏

水的形象由元入明之后也转而成为了装饰性的存在,在明代的宫廷之中,从活跃于宣德至正统年间(一四二六年~一四四九年)的商喜(活动于十五世纪中期,约卒于一四五〇年)的传世作品《四仙拱寿图》就可见端倪。《四仙拱寿图》是一张祝寿图,佛、道两教的人物被画家结合在同一画面之上。海面波涛万顷,有四位仙人凌波渡海。画家十分生动地描写了仙人的面部表情,甚至略显夸张。海面上的波浪以均匀的线条勾勒而成,浪花与水纹分别处理的方式与《白衣观音图》十分接近,但却有明显的差别。《四仙拱寿图》的线条纤直而均匀,浪花卷起的形状是匀称的圆钩状,尖端还略略染以白粉。元代书法性的笔意在此已完全消失,取而代之的是具有丰富装饰性的线条。商喜是明初宫廷著名的人物画家,曾经为寺庙殿宇绘制巨幅壁画,《四仙拱寿图》或许能够代表民间富有装饰性的艺术特质进入宫廷的事实。而这样特色鲜明而强烈的装饰风格,也深深影响着后来的浙派艺术家。

无款《岩礁波涛图》(局部)

无款《赤壁图》(局部)

马远《水图》之“层波叠浪”(局部)

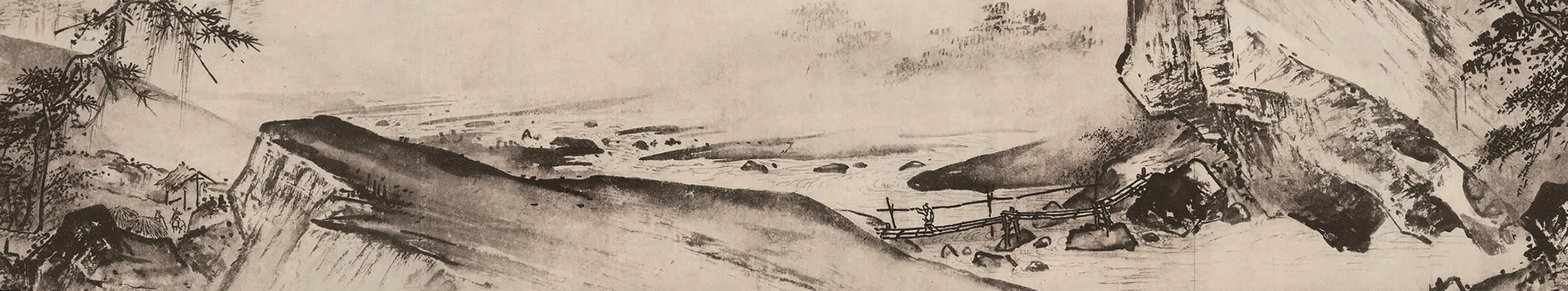

而台北故宫博物院收藏的传夏圭长卷作品《长江万里图》则提供了明代仿南宋山水更进一步的线索,《长江万里图》画幅甚长,前段以平视角度特写礁岩与波涛汹涌的水况,在画作上有柯九思的题字,柯九思鉴定此图为南宋夏圭的作品,但赖毓芝教授以时代风格、笔墨皴法特征为依据分析,认为此画尺幅甚长,是明代流行的格式,画面中仅用斧劈皴的单一表现方式也都是明代的特征,因此将此画创作的年代修订至十四世纪末到十五世纪初期,并且认为此画与明代宫廷绘画有密切的关联。

在对于水的形象有所理解之后,回头看赵孟頫画作中水的形象可以发现,赵孟頫早期代表作品《幼舆丘壑图》中,对于水纹仍保留着南宋院体的传统。但是从《鹊华秋色图》开始,波浪式的笔触以及生长其上的芦苇,清楚的表达了岸边的土坡。到了一三〇二年创作的《水村图》中,用花青与赭石染出的浅绛山水全然被纯粹以笔墨表现的形式所取代,此时的水纹也脱离了宋代的传统,以一片茫茫的留白呈现了水的存在。然而《瓮牖图》的水是十分图案化的形象,有别于前述赵孟頫使用书法性用笔的方式表示水流的进行,《瓮牖图》使用极富装饰性与图案化的方式交代水的形象,水纹可明确分为水波与浪花两个部分,浪花卷曲呈现圆钩型,与商喜《四仙拱寿图》的表现方式十分相似,然而商喜圆钩形浪花的前端利用的是晕染的方式呈现浪花的白色,《瓮牖图》则是用扑点的方式散点浪花。一来一往,《瓮牖图》的表现方式又显得更加的格套。虽然无法以此证实《瓮牖图》的创作年代必然晚于《四仙拱寿图》,然而因为这样的细节相似度之高,笔者认为《瓮牖图》必然与明代宫廷绘画及浙派艺术有着密不可分的关系。

现存《瓮牖图》与《赵氏铁网珊瑚》记载中的《瓮牖图》(以下称「珊瑚本」)的题跋中,赵孟頫、汤炳龙、云石、倪瓒、张雨、顾阿瑛的题跋内容是相互吻合的,珊瑚本中班惟志、贾策、郑元佑等人的题跋是现存《瓮牖图》中所无的,而现存于《瓮牖图》中沈周、姚绶、史鉴、项元汴等人的题跋则又不见于珊瑚本中。加上前文所提到题跋与装裱的不自然情形,以及前述关于《瓮牖图》的图像考证使得笔者对于《瓮牖图》的流传做出了两个可能性的推测:

传夏圭《长江万里图》(局部)

商喜《四仙拱寿图》(局部)

传赵孟頫《瓮牖图》(局部)

传月壶《白衣观音图》(局部)

其一:明代时同时有《瓮牖图》与珊瑚本,两本是否是赵孟頫的作品无法推定,目前之《瓮牖图》应该是节仿自珊瑚本的内容,因此其后的沈周与姚绶题跋不见于《赵氏铁网珊瑚》的记载之中。

其二:《瓮牖图》原只有珊瑚本,可能在姚绶题跋之前(一四七九年)就遭到拆解成两本「的命运」。现《瓮牖图》保留了赵孟頫等人的题跋,搭配了明代的伪本,呈现了一个真跋配假画的组合。珊瑚本则刚好相反,其他的题跋搭配原作则另成一卷,即使不是赵孟頫真迹,搭配上其他元代名人的题跋亦不难想象其价值。只可惜目前并没有其他关于此图的收藏证据。

赵孟頫传世的画迹不少,但真伪交杂难以辨识,以往梳理赵氏作品多强调其书法性的用笔与仿古的精神,而本文也是从此基础上建构,并辅以水纹形象的演变,仅以单一母题的聚焦或许尚有不足,但关于《瓮牖图》的认识却越来越清晰,其中虽然包含着一定的想象与臆测,但仍然希望这样的臆测能够拨开一些笼罩在《瓮牖图》上的迷雾。