藏袍腋下插角结构与先秦袍服小腰

陈 果, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

藏袍腋下插角结构与先秦袍服小腰

陈 果, 刘瑞璞

(北京服装学院 服装艺术与工程学院, 北京 100029)

为建立藏族服饰结构图谱,完善整个中华民族服饰结构谱系,利用类型学、比较学的研究方法,通过对博物馆馆藏藏族服饰的结构进行实物研究,得到了藏袍腋下插角结构的重大发现,这一特殊结构在其他少数民族中尚未被发现。对比发现,类似的结构出现在两千多年前的战国中晚期,江陵马山一号楚墓出土衣袍的小腰结构与藏袍腋下插角结构之间有着异曲同工之妙。对藏袍腋下插角结构和先秦楚墓衣袍小腰结构进行分析,发现二者存在诸多相似之处,都是基于十字型平面结构下的功能性探索和实践。所不同的是,藏袍腋下插角都不是单独衣片,而是与侧片连为一体,体现了敬畏自然之下的节俭动机。

藏袍; 插角结构; 深隐式插角; 先秦袍服小腰

在建构中华民族服饰的结构谱系中[1],由于各种原因,具有独特性和代表性的藏族服饰结构图谱还没有相应的研究成果。国内外目前对藏族服饰结构的研究甚少[2-4],仅有的也是对整个藏族或者其中某个支系的服饰结构进行简单整理和记述,缺少深入的分析和研究。为此,本文以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏的藏袍为研究对象,在对其进行数据采集和结构图复原的过程中,发现藏袍在保持十字型平面结构的中华传统服饰结构体系之下还隐藏着古老而独特的腋下插角结构,出于服装结构形制的敏感,自然联想到江陵马山一号战国楚墓出土的先秦服饰中小腰袍服结构,它们有着异曲同工之妙。通过对二者的结构分析和对比研究,有利于更深入地理解藏袍腋下插角这一独特结构。

1 藏袍腋下插角结构的发现

在对北京服装学院民族服饰博物馆馆藏21件藏袍进行系统的结构研究过程中,发现它们都没有脱离传统中华服饰十字型平面结构的古老形制,在这个古老的平面结构系统中发现其中有5件藏袍还保留了腋下插角结构,这一独特结构形制出现的几率占到整个藏袍样品的24%,如果北京服装学院民族服饰博物馆一个博物馆馆藏全部藏袍标本中建国前的样本统计,5个样本都属于这个时期,而且是一个地区的,藏袍的腋下插角结构无疑在藏袍中具有代表性和典型性。此结构的藏袍基本信息如表1所示。

表1 包含腋下插角结构的藏袍藏品信息

注:编号以ZAs开头的4件藏品均为藏族中的白马藏支系。

此5件藏袍包含的类别齐全,有分布于西藏地区的,也有四川阿坝藏族羌族自治州松潘县川主寺镇漳腊一村的白马藏区。有男袍也有女袍,穿用者有宗教人士也有普通藏民。面料涉及到氆氇、麻、棉和锦缎,几乎涵盖了所有的天然织物,年代集中在清末民初。由此可见藏袍腋下插角结构的发现并不是偶然,其在藏袍结构中至少在一个特定时期内具有一定的普遍性,然而在其他民族服饰结构谱系中未曾发现,甚至在包括世界古代史的文献中也难觅踪影。最值得与此作比较学研究的是,先秦深衣小腰结构的考古发现。

2 藏袍腋下插角结构的形制

根据这5件标本的结构分析,藏袍腋下插角结构表现为2种形制:一种是侧片上端的尖角横插入至腋下的袖片部分,如图1所示藏袍中侧片的插角结构,虽原属于侧片,但经缝合之后脱离侧片的平面空间而横插于袖下的位置,达到了立体的效果;另一种是里襟与侧片连裁然后伸入到袖衩部位,如图2所示编号为ZAs3和ZAs10的藏袍与里襟相连侧片的插角结构。

图1 侧片上端尖角入袖的腋下插角形制Fig.1 Structure of side pieces outspread into sleeve

图2 连裁的里襟与侧片上端尖角入袖的腋下插角形制Fig.2 Structure of side and under-fly pieces outspread into sleeve

2种形制的藏袍腋下插角结构都具有各自的特点,前者侧片上端尖角入袖的腋下插角出现在的3件藏袍均为前后连裁形式,无侧缝的三开身结构使得藏袍形成独立的2个侧摆,且2个侧摆的结构几乎左右对称。后者里襟与侧片连裁上端插角入袖的腋下插角结构形制出现的2件藏袍中,虽同样均无侧缝,但是2个侧片的形制结构存在很大的差异,且均为左侧侧片为独立侧摆插角,与前者相同,而右侧侧片与里襟连裁。其实将后者右侧衣片理解成 1个独立三角形摆片与里襟拼合的组合结果。如果只是由于节俭的考虑,使得原本在排料时就可解决的里襟与侧片连裁的问题,这样可减少不必要的分割和缝份的损失,使得面料尽可能保持完整,使用率更大,工艺也变得简单。

3 藏袍腋下插角结构的史料价值

藏袍腋下插角结构早在清代就已被应用,这种具有立体思维的物质形态可说是中华服饰在平面结构的基础上进行的立体探索和实践,它通过立体的结构表现出来。这种探索和实践的动机或许出于追求节俭的考虑,保持面料本身的完整性,使其在排料和裁剪的过程中尽可能的减少破缝和消耗;也或许是为了增加藏袍运动时的舒适度。不论是节俭意识还是功能思想,腋下插角结构都没有离开二维的平面结构系统,十字型平面结构的形制主体并没有发生本质的变化,腋下插角结构只是根植于十字型平面结构这一中华传统服饰共同基因之下并与其相互依存。

现在进入藏区,无论是四川的白马藏聚居地还是西藏的主流藏族聚居地,都难以再寻觅到藏袍腋下插角的踪迹,其是否是一个时代的印记,还是中华古老服饰信息的遗存,虽然还不能完全定论,但可肯定的是,在这样一个特殊地理环境下一直保留着传统交领右衽中华服饰十字型平面结构的藏民族,腋下插角结构一定是一种物质文化智慧的表达。重要的是汉民族曾经有过的,汉式腋下插角结构的小腰袍服在先秦盛极一时,而在之后各朝各代既无实物发现又无文献记载。藏袍的腋下插角结构和先秦袍服小腰结构在今天呈现就具有重大的史料价值。

4 先秦袍服小腰结构的考释

湖北江陵马山一号楚墓出土了大量战国中晚期(约公元前340年—公元前278年)的丝质织物服饰[5],是国内出土的一批年代最为久远的古代服饰实物,具有很高的学术价值和研究价值。共出土了丝质衣物20件,包括袍、单衣、裙、袴、帽、鞋等[6],其中单衣实物共有3件,上下连属形制的袍服数量有7件。其中有2件单衣和5件袍服出现了小腰结构[7],面料涉及绢、罗、锦,小腰的出现率在所有出土衣袍中占到70%,比藏袍深隐式插角结构在标本中出现的几率还要高出2倍左右,可见此结构在当时战国中晚期服饰中的普遍程度,也显示出其在当时服饰结构中的重要性。包含小腰结构的服饰信息如表2所示。

表2 包含小腰的服饰信息

注:“裼”为一种罩衣。裼的作用是给衣着增添文饰。《玉藻》:“不文饰也,不裼。裘之袭也,见美也。”郑玄注:“裼,主于有文饰之事。”袭,即衣上加衣。

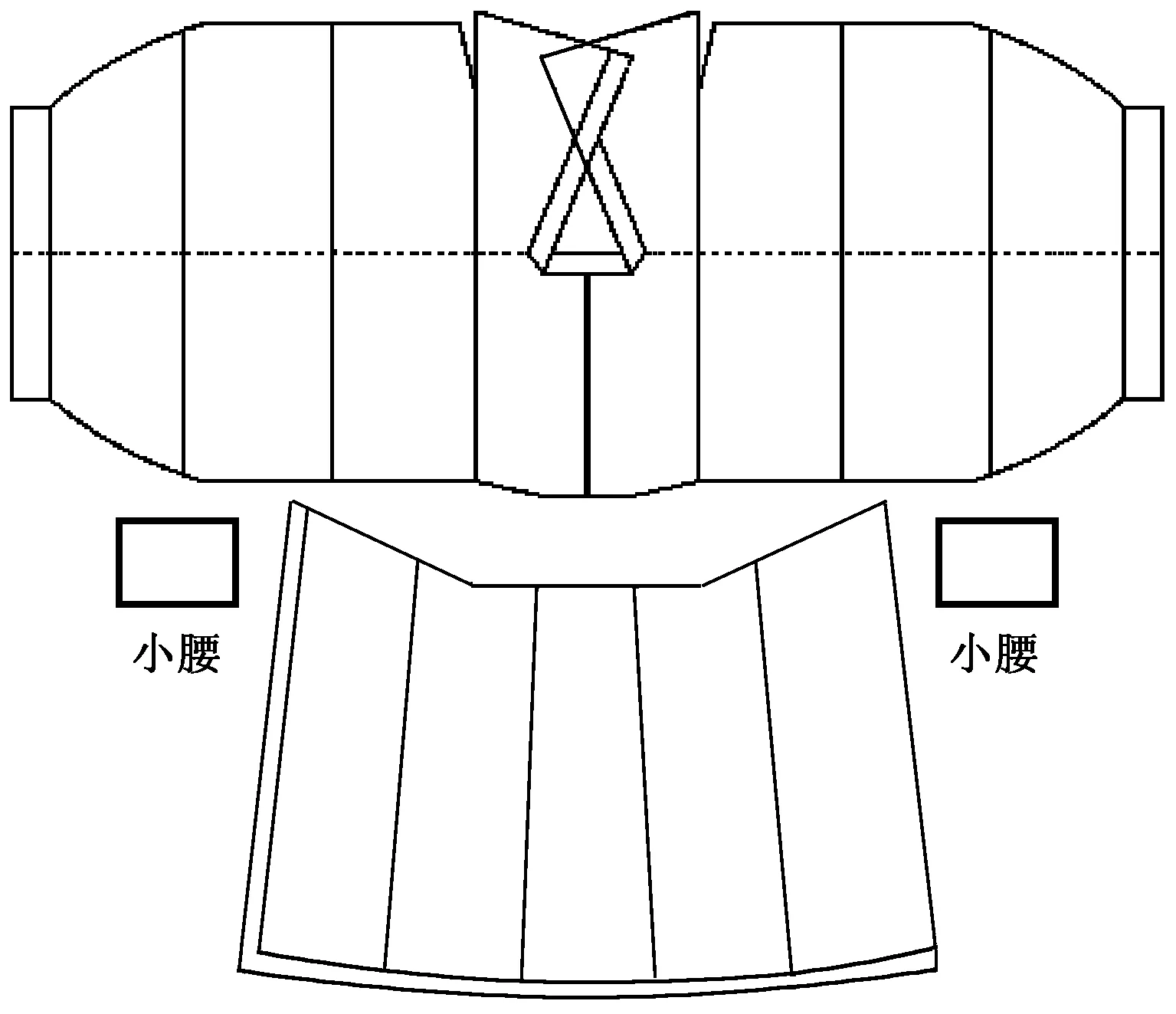

小腰,先秦称衽,汉晋时称小腰或细腰,亦通小要,源自我国古代木器和建筑的榫卯结构构件称谓,一般认为是指两头大中间小、用于封合木棺或拼装棺板的燕尾榫、蝴蝶榫[8]。《礼记·檀弓上》:“棺束,缩二,衡三,衽每束一。”郑注:“衽,今小要。”孔颖达作疏谓:“其形两头广、中央小也,既不用钉棺,但先凿棺边及两头合际处作坎形,则以小要连之,令固棺。”[9]而在服装专业术语中引用此语有取其在木器和建筑构件中封合和拼装的嵌入作用, 指一种方形的插片,嵌缝在两侧的腋下,即上衣、下裳、袖腋三处交界的缝际间,类似现代连袖服装的袖底插角[10],如图3所示。

图3 先秦袍服小腰结构Fig.3 Structure of gusset in Pre-Qin robe

江陵马山一号楚墓出土的包含小腰结构的服装类别基本可以归为3种:单衣、裼衣式短袖袍和表衣式大袖袍[11],3类衣袍的小腰结构如图4所示。

图4 包含小腰结构的衣袍Fig.4 Three types of robes with gusset structure. (a) Single layer; (b) Overall with short sleeves; (c) Outerwear with large sleeves

关于小腰的功用目前有几种权威的考释:一是沈从文先生认为,小腰和四周衣片缝合后两短边反向的扭转,小腰横置于腋下,从而把上衣两胸襟的下部各推移向中轴线约10余厘米,从而加大了胸围尺寸。衣片的平面缝合却因两片小腰的插入而变得立体化,并相应地表现出人的形体美。其次,还大大增加了两臂做举伸运动时所需的活动量;二是清华美院贾玺增教授的看法:为表现人体腋下的厚度,在袖片与衣身的缝际之间增加一块四边形的嵌片,使其更加符合人体的构造,活动起来更自如。并通过实验假设其存在的功用性,即当穿衣者伸举手臂时,腋下缝部的开口便会自然张开,形成腋下空间所需要的活动量,即小腰嵌片因此形成。[13]。三是北京服装学院刘瑞璞教授通过袍服结构复原后的分析认为,小腰的主要作用是增大门襟的拥掩量[14]。这些对小腰功用的考证却在三千年后的古典藏袍中保存着。

5 腋下插角结构与小腰

5.1 共 性

藏袍腋下插角结构和先秦楚墓出土袍服小腰结构在所取样本范围都具有普遍性,因此可确信它们都不是个案,此其一;包含这2种特殊结构的服装涉及的面料材质较广,并不存在特定性,前者腋下插角结构出现的藏袍材质涉及有棉、麻、丝、羊毛,几乎涵盖了所有的天然纤维面料,后者结构出现的服装材质有绢、罗、锦,这在物资有限的上古可以说是全覆盖的,此其二;北京服装学院民族服饰博物馆所藏所有藏袍和江陵马山一号楚墓出土的所有衣袍均属中华服饰传统的十字型平面结构系统,所以腋下插角结构和小腰结构所依附的结构主体是一致的,即都属于平面主体结构下的立体思维,此其三;就功能性而言,藏袍腋下插角结构和小腰结构都分布在腋下位置,此其四。

5.2 区 别

藏袍的腋下插角结构都是隐藏于侧片或者里襟与侧片连裁的衣片之中,不仔细观察难以发现这个立体的奥秘,而江陵马山一号楚墓出土服装中的小腰结构都是单独的一个衣片构件,其形式更加接近于现代立体服装中的袖裆结构[15]。小腰和袖裆结构的设计动机主要是功能性的考虑,而藏袍腋下插角的设计则主要是节俭思想的体现。藏袍都是宽袍大袖的形制,都不以突出人体为目的,所以腋下插角的入袖并未对活动量产生过大的影响,衣袍本身就具备足够的活动量。这种节俭思想尤其体现在侧片与里襟连裁的藏袍类别里,他们为了牺牲左右侧片的对称而不破坏面料的完整性,最大程度的利用面料。

另外,腋下插角结构出现的藏袍均是通身连体,而小腰结构出现的无论是单衣还是袍服均是上衣下裳分属制形式,有腰线分割,这也许是前面提到的二者不同点存在的最大原因。

6 结 语

十字型平面结构作为中华传统服饰结构的基本形态,经历五千年的王朝更迭始终没有发生过根本性的改变。经过对藏族服饰结构的深入研究发现其不仅传承了十字型平面结构的华服传统,而且至今仍保留着交领十字型平面结构的古老形制,而主流民族汉族却早已被西化。通过对北京服装学院民族服饰博物馆从西藏、四川藏区收集得到的清末民初藏胞标本的系统研究发现,他们不仅在结构上保持着中华传统服饰十字型平面结构的古老形制,特别是腋下的插角结构,与先秦江陵马山一号楚墓出土的衣袍小腰结构无论从功用、动机还是物质形态存在诸多的相同之处,仅仅是巧合还是说是对后者的传承或古老信息的遗存,这里虽不能做最终结论,但可以肯定的是,藏袍腋下插角这一特殊结构的重要发现,以及通过对上古小腰结构的对比分析,使得学术界对藏族服饰结构有了新的认识,由此可深刻确信中华传统服饰十字型平面结构一统多元的生动面貌。

藏袍腋下插角结构的发现为建立藏族服饰结构图谱提供了重要的实证依据,对中华传统服饰结构谱系的研究具有指标意义。

[1] 刘瑞璞, 陈静洁. 中华民族服饰结构图考汉族编[M].北京:中国纺织出版社, 2013:23-81. LIU Ruipu, CHEN Jingjie. Structural Textual Research of Chinese Han Ethnic Costume[M]. Beijing: China Textile & Apparel Press, 2013:23-81.

[2] 王丽琄. 藏族典型服饰结构研究[D]. 北京:北京服装学院, 2013:12-126. WANG Lixuan. Research on the structure of classic Tibetan costumes[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2013:12-126.

[3] 王丽琄, 刘瑞璞. 藏族袍服结构的智慧[J]. 服饰导刊, 2013, 4(3): 76-79. WANG Lixuan, LIU Ruipu. The wisdom from structure of Tibetan robe[J].Fashion Guide, 2013, 4(3): 76-79.

[4] 田炳英, 龚浩. 白马藏族秋冬男女长衫结构解析[J]. 装饰, 2015(8): 124-125. TIAN Bingying, GONG Hao. Structural analysis on the gown of Baima Tibetan[J]. Zhuangshi, 2015(8): 124-125.

[5] 湖北省荆州地区博物馆. 江陵马山一号楚墓[M].北京:文物出版社, 1985:94-95. Jingzhou Museum of Hubei Province. Chu Tomb No.1 at Mashan in Jiangling[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 1985:94-95.

[6] 彭浩. 打开丝绸历史的宝库:之二: 江陵马山一号楚墓发掘小记[J]. 丝绸,1992,4(7):9-10. PENG Hao. Open the treasury of silk history: unearthing record of Chu Tomb No.1 at Mashan in Jiangling[J].Journal of Silk, 1992, 4(7): 9-10.

[7] 彭浩. 楚人的纺织与服饰[M].武汉:湖北教育出版社, 1996:150-154. PENG Hao. Textile and Apparel of Chuese[M]. Wuhan: Hubei Aducation Press, 1996:150-154.

[8] 孙彦. 小腰考[J]. 考古, 2009(4): 58. SUN Yan. Research on the XIAOYAO[J].Archaeology, 2009(4): 58.

[9] 齐志家. 深衣之“衽”的考辨与问题[J]. 南京艺术学院学报, 2011(5): 56. QI Zhjia. Research on the REN of ancient Chinese robe[J].Journal of Nanjing Arts Institute, 2011(5): 56.

[10] 沈从文. 中国古代服饰研究[M].北京:商务印书馆, 2013:125,129-130. SHEN Congwen. Research on the Ancient Chinese Costumes[M]. Beijing: Commerical Press, 2013: 125,129-130.

[11] 齐志家. 江陵马山一号楚墓袍服浅析[J]. 武汉纺织大学学报, 2012, 25(1): 22-23. QI Zhijia. Simple analysison the Chu Tomb No.1 at Mashan in Jiangling[J].Journal of Wuhan University of Textile, 2012, 25(1): 22-23.

[12] 许慎. 说文解字[M].北京:中华书局, 2014:258. XU Shen. Word and Expression[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 2014:258.

[13] 贾玺增, 李当岐.江陵马山一号楚墓出土上下连属式袍服研究[J].装饰,2011(3):80. JIA Xizeng, LI Dangqi.Research on the robe in Chu Tomb No.1 at Mashan in Jiangling[J].Zhuangshi,2011(3):80.

[14] 刘瑞璞, 邵新艳, 马玲, 等.古典华服结构研究:清末民初典型袍服结构考据[M].北京:光明日报出版社, 2009:10. LIU Ruipu, SHAO Xinyan, MA Ling, et al. Study of Classical Chinese Costume-structural Textual Research of Typical Robe in Late Qing Dynasty and the Early Republic of China[M]. Beijing: Guangming Daily Press, 2009:10.

[15] 魏静. 连肩袖裆布的构成与应用[J].上海纺织科技,2005,33(9):33. WEI Jing.Formation and application of link shoulder sleeve crotch cloth[J].Shanghai Textile Science and Technology, 2005, 33(9):33.

Structures of outspread inserted pieces in Tibetan robes and gusset in pre-Qin robes

CHEN Guo, LIU Ruipu

(SchoolofFashion,BeijingInstituteofFashionTechnology,Beijing100029,China)

In order to establish the structure map of Tibetan costume and optimize the whole structure system of Chinese national costumes. Using the research methods of typology and comparison, the outspread inserted pieces of an important discovery have been found in study on the Tibetan costume structure from the Museum by comparison, which is found in other ethnic groups. Similar structure appeared in the later stage of the Warring States period of two thousands years ago. Structure of gusset in robe of Chu Tomb No.1 at Mashan in Jiangling is similar to the outspread inserted pieces. It is found that many similarities exist between the two things. Both of them are based on the functional exploration and practice under the cross flat structure. The difference is that the inserted pieces are integrally connected with the side piece instead of separate pieces, which embodies the nature respect under the motivation of thrift. It is of index significance in establishing the cross flat structure system of unified multi-culture Chinese traditional costumes.

Tibetan robe; qutspread structure; outspread inserted piece; gusset in pre-Qin robes

10.13475/j.fzxb.20160708205

2016-07-28

2017-04-07

北京市学科建设项目(XKJY02150201)

陈果(1987—),女,博士生。主要研究方向为中国传统服饰文化的抢救与传承。刘瑞璞,通信作者,E-mail:violin2009@foxmail.com。

TS 941.61

A