新一轮振兴中辽宁信息化与工业化深度融合对策

冯程 邵慰

[摘 要]工业化是现代化的前提和基础,信息化是现代化的引领和支撑。推进信息化与工业化的深度融合对东北老工业基地振兴具有重要的意义。本文采用主成分分析法并构建线性滞后分布回归模型,对2005-2014年衡量辽宁省工业化和信息化发展状况的20个指标的时间序列数据进行评价和分析。结果发现:虽然辽宁省工业化和信息化水平都在上升,但是两者的融合水平却仍然存在很大的提升空间。并且,辽宁省信息化对工业化的促进作用更大,科研投入是促进辽宁省两化融合的重要因素。在实证研究的基础之上,提出了结论和政策建议,为辽宁省乃至东北老工业基地的工业化与信息化融合发展提供参考。

[关键词]信息化;工业化;深度融合;新一轮振兴

[中图分类号]F061.5 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2017)06-0055-07

近年来,我国经济增长步伐放缓,经济L型走势的预期占据理论界的主流,何时进入新一轮的经济繁荣周期尚不明朗,传统制造业转型升级举步维艰。与此同时,我国人口红利逐渐消失,自然资源和外部环境的压力却越来越大。在这种条件下,东北老工业基地过去“高投入低产出,高消耗低回报,高劳动低科技,高污染低效率”的经济模式已经难以适应“经济新常态”,而其本身以传统的重化工业为主的经济结构也已经无法满足东北地区经济持续稳定增加的需求,经济转型迫在眉睫[1]。在2003年国家就做出实施东北地区等老工业基地振兴战略的重大决策,十多年来,东北老工业基地振兴取得了明显的成效和阶段性成果。在2016年印发的《关于全面振兴东北等老工业基地的若干意见》中更是提出要“努力将东北地区打造成为实施中国制造2025的先行区”,将信息化和工业化(以下简称“两化”)融合起来,引领传统产业转型升级,实现中国制造2025的战略目标。

辽宁省肩负着东北振兴当先锋、打头阵的历史使命,发挥着对东北地区的区域辐射带动作用,沈阳市更是国家级两化融合试验区,辽宁两化融合发展的质量和进程对促进东北老工业基地转型升级具有重要意义[2]。

在目前经济环境下如何在正确认识“两化”融合问题的基础上提高两化“融合”程度是极为重要的[3]。在区域竞争日趋激烈的今天,我们应该把越来越多的目光放在信息领域,通过信息化来释放工业增长潜力将成为每个地区抢占“制高点”的重要途径。对于辽宁省这样一个传统工业大省而言,工业是根本,信息是新动力,只有切实把握住工业化与信息化融合的机遇期,才能在未来的区域竞争中占据先机[4],才能带动东北老工业基地振兴。

一、辽宁信息化与工业化融合现状

随着科技的发展,人类社会已经从工业化时代进入信息化时代,当代信息技术的发展对传统工业制造业的变革产生了极大的影响,在世界范围内发生着新一轮的工业革命。GE在2012年创造出“工业互联网”这一概念,并在研发的工业设备中嵌入人工智能[5];彼得马什在2013年提出“新工业革命”,利用3D打印技术推进个性化量产[6];德国政府十大未来项目之一的“工业4.0”,利用物联信息系统将工业信息数据化。这些理念都与“中国制造2025”不谋而合,即实现工业生产智能化,摆脱结构单一的传统工业模式。

作为世界制造业大国,传统制造业的发展已经显现颓势,迫切需要加快转型升级,把握住新一轮的科技革命与产业变革的机会,实现由制造大国到制造强国的转变[7]。东北地区具有制造业基础,虽然在改革开放后东北地区经济发展缓慢,甚至出现倒退,但它仍是我国重要的工业生产基地,在我国工业发展中仍占重要战略地位。东北老工业基地成功转型升级不仅有利于振兴东北,也有利于我国顺利实现“中国制造2025”这一战略目标[8]。

实现东北老工业基地的转型升级,最重要的就是进行产业结构优化,东北老工业基地存在的主要问题是传统产业比重过高,新兴产业成长缓慢。而信息产业具有极大的发展潜力,将信息技术与传统工业改造结合起来,通过传统工业的信息化,再造传统工业的优势[9]。通过“两化融合”实现以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,实现低消耗、高科技、高效益、无污染的新型工业化。

在工业化与信息化融合领域,国内外学者都进行了一些研究。在宏观国家层面,王晰巍、靖继鹏认为两化融合对实现全社会生产力跨越式发展起重要作用[10]。潘云涛等认为两化融合有利于运用信息技术解决各行各业的问题,促进各个工业行业进行创新[11]。许轶旻也指出,信息资源的丰裕度是区域信息化的基础,也决定了信息化推动作用的大小,而工业化是信息化的支撑环境,人均GDP、城市化率和制度因素都直接影响了工业化对信息化的需求[12]。张轶龙运用仁慈型DEA交叉效率评价模型提出要提高工业化与信息化融合效率[13]。

在中观产业层面,Samuel Walbert从生产要素视角分析在促进经济增长的过程中,信息是重要的新生工业化生产要素[14]。H Mataki分析了工业化与信息化融合程度,认为信息有调整产业结构的作用[15]。受其影响国内学者有谢康,肖静华等,他们利用随机前沿分析法研究“两化”融合问题,指出融合存在着大约为五年的周期间断平衡性,信息化带动工业化可以显著减少第一产业的产值比重,加快产业转型[16]。

在微观企业层面,学术界自20世纪70年代开始关注信息技术与业务管理的匹配,讨论了企业电子商务解决方案与管理融合过程中的障碍与解决模式,Englmaier运用全局博弈模型研究了信息化与工业化的融合问题,研究表明补贴是一个理想的促进融合的方法[17]。谢康借助趋同模型证明企业信息技术与业务管理的趋同点即为企业层面信息化与工业化融合点[18]。王惠芬等探討了ERP系统应用中的企业管理模式趋同问题[19]。

我们发现上述大多数学者都选择利用截面数据进行研究,横向比较区域与区域之间两化融合程度的差异性,客观的说明了两化面临的问题。但上述学者在区域选择上多选取全国数据,或者是长三角、珠三角等发达地区的数据进行测量,较少涉及相对微观的省级市级层面,这就导致在研究或执行宏观战略目标时,难以得出全面的结论,从而难以做到因地制宜和统筹规划。为弥补上述空白,本文从东北老工业基地之一的辽宁省入手,通过纵向的时间序列分析研究辽宁省近十年来的“两化”融合发展状况,希望可以更加全面的说明两化融合在东北的发展状况。

(一)评价指标体系的构建和评价方法的选择

工业化与信息化的深度融合发展具有连续性和动态性,而科学的评价指标体系有利于更好地反映工业化与信息化融合水平[20]。我们在选取评价指标时,遵循目的性、系统性、可操作性等原则,同时注重动态指标和静态指标结合、定性指标与定量指标结合,做好定性指标的量化工作,构建出完整的企业“两化”融合评价指标体系[21]。借鉴国内外关于信息化发展水平的评估经验,并综合参照工信部评估规范,龚炳铮、谢康等学者使用的工业化与信息化发展水平评价体系[22]。我们将评价指标分为工业化与信息化两个一级指标,并各自选取了10个具有代表性的二级指标。

信息指标主要选取的是从产业角度反映辽宁省信息业发展状况的软件产业数据,软件业务收入占全国的比例(X1)和软件产品收入占全国的比例(X2)可以更加准确地展现辽宁省软件产业发展状况和全国软件业发展状况之间的关系。因为软件业属于近几年才发展起来的高新技术产业,发展速度远远大于传统的加工制造业,如果直接选用软件业总收入额或增加值作为指标,就会出现数值波动过大的问题,进而引起巨大的方差,这会使得接下来使用的主成分分析法变的不准确。因此,本文中大多使用比率指标来取代数值指标。同时选取了信息传输、计算机服务和软件业在岗人员(X3),信息传输软件业全社会固定资产投资(X4),信息传输软件业工资总额占全国的比例(X5)三个指标分析辽宁省信息传输计算机服务和软件业的状况,反映出辽宁省信息产业的发展状况。而辽宁高新技术产业产值(X6)和电信业务(X7)这两个指标的运用,在整体上客观地体现了辽宁省信息化的发展状况。

选取反映基础设施指数的指标,移动电话普及率(X8)和互联网上网人数(X9)反映了信息化和网络化的普及程度,虽然也使用了比率指标,不过我们认为在人口数量变化相对GDP变化幅度较小的条件下,直接选用数值指标也是可行的。选取反映发展效果指数的指标,地方财政科技拨款支出(X10)反映了辽宁政府对创新研发的重视程度,信息化产业的发展和创新密切相关,而创新又和科研投入密切相关,所以,财政科技拨款这一指标也能反映未来信息化产业的发展趋势。我们在查阅统计数据时发现,和信息产业较为发达的地区相比,辽宁省的财政科技拨款不足浙江省或广东省的一半,低于江苏省的三分之一,导致辽宁省两化发展速度远低于东部沿海城市,这也是辽宁省发展信息化产业、实现“两化”融合所需要迫切解决的问题之一。

本文对工业化指标的选取和信息化指标略有不同。一方面,信息化和工业化本身存在相当大的区别,不适合用完全相同的方式选取指标;另一方面,工业化指标相对简单、直观。所以,在选取工业化指标时,我们大量使用数值指标而非比率指标,力求用最简单明了的指标全面而客观地反映工业化进程和工业化增长质量。

人均地区生产总值(Y1)是工业化阶段的衡量指标,在数据找寻中可以发现辽宁省处于工业化中后期阶段。一些结构性指标如产业非农化率(Y2)也可以反映工业化的进程。企业单位数(Y3)与规模以上工业企业固定资产合计(Y4)则从细节方面反映出辽宁省当前工业化发展的水平。国民经济的三大支柱产业:建筑业总产值(Y5)、钢材产量(Y6)、汽车产量(Y7)在一定程度上也可以反映出工业产出水平。

我们还选取了一些指标来反映工业增长质量,如工业增加值Y8、工业总产值(Y9)可以反映辽宁省工业化的质量如何。在资源与环境方面,我们采用了单位GDP能耗(Y10),为了让所有变量维持一个相对独立且稳定的变化趋势,对单位GDP能耗进行了倒数处理,放大数据细微的变化,以更好地反映出数据背后的意义。

在对工业化与信息化进行实证研究时,我们参照王晰巍的“两化”融合评价方法,选取客观赋值法中的主成分分析法对各个指标进行分析。而工业化与信息化是相互促进、相互融合的关系,影响“两化”融合的某些经济指标不仅受到同期各种因素的影响,而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。因此我们采用自回归分布滞后模型对二者的互动关系进行研究,滞后变量考虑了时间因素,可以将原本静态分析的问题动态化。本文数据来源为2005-2014年的《辽宁省统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及《中国信息统计年鉴》。

(二)模型估计与实证分析

本文首先采用主成分分析法,主要通过SPSS 22.0软件进行。首先对变量进行降维处理,在进行公因子方差分析之后我们发现变量之间共同度较高,有7个变量的信息提取度高达90%以上,这意味着大部分信息能被因子所提取。提取主因子后可以发现在信息化影响因子的分析中,前两个因子已经贡献了89.536%的方差,并且只有此二者的特征值大于1,这说明前两个因子能够充分反映10个指标所代表的评价信息。

为了方便表达,我们令矩阵

zXi是Xi的标准型。

根据成分矩阵,我们可以通过简单计算得到两个特征向量T1、T2。

定义:F1=T1×DzF2=T2×Dz,所以,F1、F2即为我们所需要的信息化影响因素的主成分。通过运算得出,主成分F2主要涵盖了X4和X7的信息,剩下的变量信息主要被主成分F1所解释。

同理,我们可以得到工业化影响因素的主成分F3,F4。在公因子方差分析中发现我们所选取的10个变量信息提取都达到97%上,即所有变量都可以被因子有效地解釋,说明我们选取的工业化影响因子之间的相关性更高,也更加直观和全面。 两个工业化主成分因子就可以贡献出98.565%的方差,而仅仅第一个工业化主成分因子就已经贡献了88.433%的方差,和两个信息化因子所贡献的方差总和几乎相等。工业化主成分因子比信息化主成分因子更具有说服力,这是本文的一个不足之处,产生这种问题的主要原因一是衡量信息化的指标难以确定,二是信息化产业并不像工业化产业那样已经处于一个“稳定增长”的发展趋势,三是信息化产业统计数据本身存在一些问题,多个年份数据缺失,而且不同的统计资料中查阅到的数据也有较大的出入。

根据成分矩阵,我们可以通过简单计算得到两个特征向量T3、T4。

现在,为了方便回归分析,利用方差作为权重分别对F1,F2和F3,F4进行加权平均。计算得:

定义两个新的变量:

Ind即为工业发展水平指数,Inf即为信息发展水平指数。将Ind和Inf的信息绘制成表1,从该表中我们可以大概看到信息化发展指数和工业化发展指数都是出于一个逐渐上升的趋势,但是具体情形如何,还需要进一步分析。

对Inf和Ind进行回归有:

从图1和式(1)中不难发现,Ind和Inf之间存在着较高的相关性,从图形中反映就是曲线拟合程度较高,这反映出信息化和工业化之间存在着非常显著的正相关关系。K=1n=10时,Du=1.320,所以,DW值在1.320到2.680之间,都可以说明变量不存在自相关问题。而t值很大,也强烈拒绝为零的原假设。

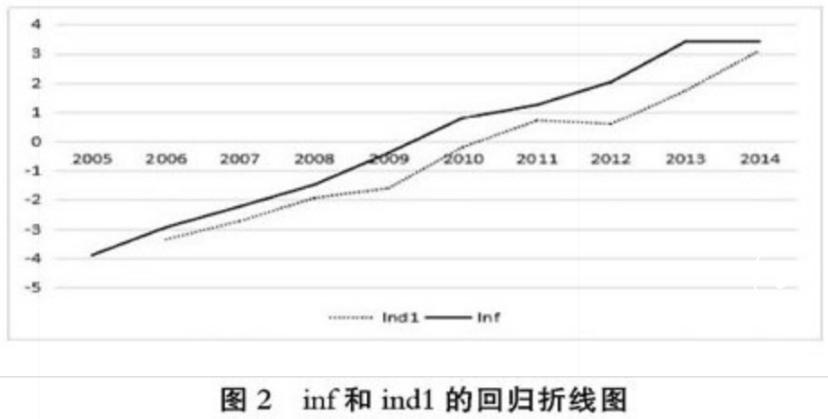

为了进一步研究二者之间的相互作用,我们利用线性滞后分布回归模型来进行分析。令Inf1表示t-1期的信息化发展水平指数,Ind1表示t-1期的工业化发展水平指数,通过回归得到如下表达式:

上式表示,t-1期的工业化发展水平对t期的信息化发展水平依然有非常显著的影响。但是比较图1和图2的曲线拟合状况以及(1)和(2)式中系数和R2的大小,可以发现,前一期的工业化发展水平对当期信息化发展水平的影响比不上当期工业化对当期信息化发展水平的影响。

现在再来研究信息化对工业化的带动作用,我们通过简单的回归分析得到下面两个等式。

比较(1),(2),(3),(4)四式可以发现,无论是前一期还是当期,Inf对Ind的影響,都大于Ind对Inf的影响。

(三)主要结果

1.2005-2014年间,辽宁省工业化和信息化发展水平都在不断上升,发展速度也相近。“两化融合”初步实现了相互联系,相互促进,在总体上呈现出一种交替螺旋上升的趋势。

2.在一定范围内,当期工业化水平每提高1%,当期的信息化水平就可以提高0.9177%,而下一期的信息化水平可能提高0.8938%;相对的,当期信息化水平每提高1%,当期工业化水平可以增长1.0740%,而下一期的工业化水平可能增长1.0685%。这说明信息化对工业化的促进作用更大。

3.从辽宁省信息化与工业化融合实证分析中可见,辽宁省“两化”融合工作在目前取得了一定的成果。但在对辽宁省信息化水平进行测度时我们发现,尽管近几年辽宁省信息化产业产出和投入的增长量可观,但是与全国的数据比较时,辽宁省信息化发展速度就显得相对不足甚至出现倒退的趋势。同样的,当与我国其他发达省份进行横向比较时,辽宁省无论从互联网普及程度上还是科研投入上,也都存在着相当大的差距。

辽宁省的实证结果是东北老工业基地的一个缩影,东北老工业基地的经济结构存在的两个主要问题是“国有经济占比高”和“重工业占比高”。东北三省国企数量巨大,远远超过全国平均水平,使得企业内部运行动力不足,缺乏现代企业管理理念,因此人才都偏向选择更加公平的东部沿海地区,而人才的严重缺失会使科技创新能力减弱,导致经济结构调整缓慢而又艰难,陷入恶性循环[23]。东北地区最初就是依靠重化工业发展起来,因此当越来越倡导低能耗低污染的环保型经济时,东北地区在这样的经济调整下就遭受了极大的压力,资源的枯竭以及替代产业的缺乏使得原有的粗放型经济已经不适应现在社会的发展,而传统工业比重过大就会影响新兴产业的发展,科技与经济发展融合不够。信息化产业相比传统加工制造业,流动性较大,也容易形成产业聚集的现象,这会加大地区间信息化产业发展速度的不平衡。如果辽宁省和东北地区可以采取措施减少这种差距,充分发挥信息化的潜在动力,就可以将信息化水平提高到一个新的高度,同时也能带动工业化发展水平大幅度提升。

正是由于上述问题,在实施“两化融合”战略时需要注重完善体制机制,推进结构调整,鼓励科技创新,将信息化与工业化结合发展,运用新一代信息通信技术改造传统产业,加快产业转型升级,实现高质量的工业化和现代化。促进东北老工业基地经济的全面增长和突破。

二、加快辽宁信息化与工业化深度融合的对策

本文对“两化”融合理论和评估指标体系进行了深入研究,发现推动辽宁省“两化”融合将更有利于辽宁省乃至东北地区的经济振兴发展。由此可以结合辽宁省“两化”融合发展的状况为东北老工业基地振兴提出一些有效建议。

(一)完善体制机制,营造良好的宏观环境

两化深度融合发展需要良好的宏观环境,这是推动辽宁省及东北地区全面振兴的前提。营造良好宏观环境首先要做到的就是完善体制机制,要有完整的组织结构,从内部破除东北老工业基地存在的体制机制障碍,使其形成一个以市场为导向的充满活力的全新体制机制。在数据的查找与搜集中我们发现辽宁省国有企业占比过高,而这不仅仅是辽宁省的表现,在整个东北地区都是如此。因此为创造良好的两化融合背景,最重要的就是深化国有企业改革,处理好政府与市场的关系,政府要转变发展职能,企业也应建立健全现代企业管理制度。在研究时还发现辽宁省信息化普及率逐年上升,因此可以推动沈阳市开展“中国制造2025”城市试点工作,用完善的规章制度来引导工业和信息化产业的协调发展[24],将信息化更好地融入进工业化之中。试点工作发展良好可以推广至东北其他地区,通过学习和借鉴辽宁省的发展方式,加强东北地区中小企业间的相互联系以及人才流动,完善东北地区的体制机制,为辽宁省及东北地区创造两化融合的有利条件。

(二)推进结构调整,加快产业战略转型

从辽宁省的计量分析结果中可以得出,工业化对信息化的促进效率低于信息化对工业化的带动作用,因此要围绕传统工业产业转型升级,充分发挥信息化产业的作用,推进产业结构调整。辽宁省的经济结构较为单一,装备制造业是全省重要支柱产业,在国际上存在显著竞争力。近些年电子信息产业的发展也呈现出较快发展势头。辽宁省的首要任务是选择具有资金技术优势的装备制造业进行结构调整,运用信息技术推动装备制造业向智能化、高端化发展,突破关键技术,以数字化和信息化做优做强支柱产业。对于发展中的电子信息产业等新兴产业,要鼓励信息企业与装备制造业合作共赢,运用工业互联网、云计算、大数据等信息技术推进企业研发数字化,生产集约化以及管理现代化,引导工业企业由生产制造型向生产服务型转变。东北地区在我国制造业版图上占有举足轻重地位,但东北地区在国际上并没有将优势产业的地位体现出来,因此首先可以通过信息技术将东北地区发展良好的产业进行整合,提升工业基础能力。辽宁省的第三产业发展在东北地区相对较快,在推动东北地区发展时要提高第一产业和第三产业中科学技术含量,推动信息化与工业化及农业经济的融合,从而加速第一产业和第三产业的发展,使东北地区的产业结构不断调整,由从前的二一三过渡到二三一的产业结构。

(三)鼓励创新改革,吸引人才和投资

从上文分析来看,信息化对工业化有较大的带动作用,但在所选取的20个指标数据中,辽宁省科技财政拨款虽然在上升但幅度有限。因此围绕着传统工业产业转型升级,要充分利用各种科技资源,调动各方积极因素开展科技推广活动,促进制造业信息技术的推广应用。在投资方面,虽然辽宁省投资不断增加,但与其他省份比较时就处于弱势地位。而且辽宁省信息化业务与产品在全国占比逐年上升,但从事信息行业的人员的工资占全国比例卻呈现波动下降趋势。因此辽宁省要充分重视科学研究,增加科研经费投入,设立合理的人才使用机制,鼓励创新创业,留住高端人才;重视教育尤其是高等教育,依托一大批研究院及高等院校进行应用研究,加强产学研合作,推进科技成果在本地区产业化;企业应针对原本落后的业务模式及管理体系进行大胆创新,通过“技术+”和互联网等信息化手段建立互联网双创平台,形成分工合理、统筹规划的全新工作机制[26]。辽宁省的创新改革方式对于东北地区同样适用,东北地区可以推动示范基地的建设,加强创新链和平台建设,通过与我国其他地区尤其是东南沿海信息化发达地区加强交流合作延伸产业链,学习东南沿海两化发展良好地区的先进经验,引进全能型人才为东北地区的两化融合出谋划策。从而增强信息化与工业化的融合程度,带动东北地区的新一轮振兴。

参考文献:

[1]张林,陈才.东北老工业基地信息化战略研究[J].人文地理,2005,20,(2).

[2]石建国.畸轻畸重:东北工业百年简史[M].北京:中国人民大学出版社,2016.

[3]王宏伟.信息产业与中国经济增长的实证分析[J].中国工业经济,2009,(11).

[4]赵培云.辽宁社会信息化水平测度指标体系创新研究报告[J].科技管理研究,2009,(6).

[5]PC Evans,M Annunziata.Industrial InternetPushing the boundaries of minds and machines[J].Sci.rep.kanazawa Univ20121-2.

[6]P Marsh.The new industrial revolutionConsumersglobalization and the end of mass production[M].Yale Con.USAYale University Press2012.

[7]李世刚,李晓萍.经济新常态背景下中国产业转型升级研究——2016《中国工业经济》青年学者论坛观点综述[J].中国工业经济,2016,(11).

[8]易鹏,周济.实现“中国制造2025”,东北系之一半[J].人民论坛,2015,(24).

[9]姜四清,王姣娥,金凤君.全面推进东北地区等老工业基地振兴的战略思路研究[J].经济地理,2010,30,(4).

[10]王晰巍,靖继鹏.信息化与工业化融合的关键要素及实证研究[J].图书情报工作,2010,(8).

[11]俞立平,潘云涛.工业化与信息化互动关系的实证研究[J].中国软科学,2009,(1).

[12]许轶旻.信息技术范式的阶段性:理论与实证[J].情报科学,2013,(10).

[13]张轶龙,崔强.中国工业化与信息化融合评价研究[J].科研管理,2013,(4).

[14]塞缪尔.沃尔伯.信息经济学[M].李秉平,译.长春:吉林大学出版社,1991:138-143.

[15]H Mataki.Evaluation of the Level of Convergence of Informatization and Industrialization Based on Principal Component Analysis Method[J].International Journal of Advancements in Computing Technology20124-16.

[16]谢康,肖静华,乌家培.中国工业化与信息化融合的环境、基础和道路[J].经济学动态,2009,(2).

[17]Englmaier FReisinger M.Informationcoordination and the industrialization of countries[J].CES of Economic Studies200854-3.

[18]谢康.系统不确定性、趋同与优化—论非系统中的管理科学问题[J].中山大学学报,2005,(2):90-96.

[19]王惠芬.ERP系统应用中企业管理模式趋同能力的等级分析[J].中国科技论坛,2006,(3):94-98.

[20]龚炳铮.信息化与工业化融合的评价指标和方法的探讨[J].中国信息界,2008,(8):52-56.

[21]汪晓文.基于模糊评价的中国工业化与信息化融合发展测度研究[J].兰州大学学报,2014,(9).

[22]谢康,肖静华.中国工业化与信息化融合质量:理论与实证[J].经济研究,2012,(1).

[23]张平宇.新型工业化与东北老工业基地改造对策[J].经济地理,2004,24,(6).

[24]刘卫东,徐充.加大东北地区制造业发展的政策支持力度[J].经济纵横,2013,(2).

[25]刘宇,程春梅,张征超.新常态下东北工业结构评价及优化研究[J].科研管理,2016,(S1).

[26]黄群慧.东北地区制造业战略转型与管理创新[J].经济纵横,2015,(7).

责任编辑 魏亚男