山峰的记忆 西藏登山队完成14座8000米攀登10周年记

阿尔法

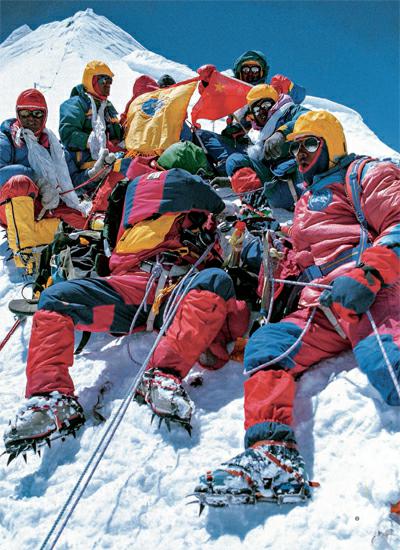

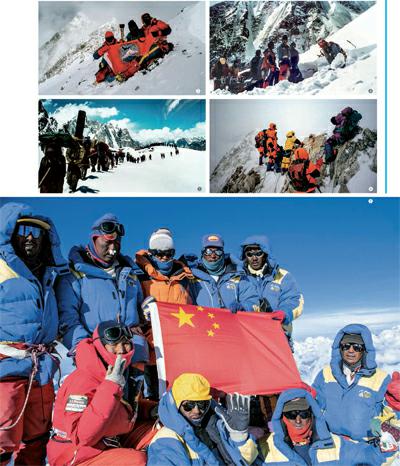

2007年7月12日,西藏登山队主力队员次仁多吉、边巴扎西和洛则成功登上了迦舒布鲁姆I峰,为完成攀登14座8000米以上高峰画上了一个圆满的句号。西藏登山队也因此成为世界上唯一一支以团体形式成功登顶14座高峰的登山队。那飘扬在世界之巅的五星红旗,指引着我们去探寻他们在喜马拉雅和喀喇昆仑山脉14年间纵横驰骋的故事。今年,是西藏登山队完成14座的10周年,如今攀登14座已经成为不少民间登山者的目标,而藏队的故事依然激励着每一位攀登者。

开启14座的征程

1950年,法国登山队登上了海拔8091米的世界第10高独立山峰——安纳普尔娜,人类首次站上了8000米以上山峰的顶峰;1958年底,为了攀登珠峰,中国登山队开始在西藏日喀则一带招收藏族青年,第一代藏族登山运动员就此诞生;1960年5月25日,王富洲、屈银华和藏族队员贡布成功登顶珠峰,这是人类首次从珠峰北坡登顶成功。

1960年10月1日,西藏登山队正式成立,之后参与了中国历次重大的登山活动,在1964年的希夏邦马首登、1975年攀登珠峰、1985年单独攀登卓奥友、1988年中日尼三国跨越珠峰、1990年中苏美三国珠峰和平登山中,西藏登山队所展现出来的综合实力让当时的西藏自治区体委主任洛桑达瓦有了更远大的目标:攀登全部14座8000米以上山峰!

在1991~1992年中日联合攀登南迦巴瓦的过程中,涌现出了一批实力超群的藏队登山运动员,攀登14座的队员也大多来自这两次活动中的成员。最终,根据专业实力、年龄结构和身体状况等综合指标选拔出了9名登山队员,组建了一支由12人组成的登山队“中国西藏攀登世界14座海拔8000米以上高峰探险队”(以下简称“探险队”)。队员包括:队长桑珠,副队长旺加,攀登队长次仁多吉、大齐米、达琼、边巴扎西、洛则、仁那、 加布,队员兼摄影师阿克布,队医兼后勤总管洛桑云登,翻译兼秘书张明兴。

在成立14座探险队的时候,拉萨也成立了指挥部,确定了“10年内实现3~4人以上集体登顶14座”的目标。1993年3月15日,14座攀登正式开始,探险队员从拉萨出发,开始了14座的第一站:安纳普尔娜和道拉吉里。

旗开得胜:一个登山季里连登两座

在探险队开启14座征程的念头时,全世界只有两个人完成了全部14座8000米以上高峰的攀登,分别是梅斯纳尔和库库奇卡,梅斯纳尔被称为登山皇帝,而梅斯纳尔对库库奇卡也有着很高的评价:“库库奇卡开创了许多新线路,他也许是有史以来最伟大的登山家。”探险队根据仅有的山峰资料,研究线路、制定攀登补给计划,边攀登边摸索,当初定的策略是先境外、后境内,先远、后近,先难度大、后难度适中。因此,攀登难度大、14座里面死亡率最高的安纳普尔娜成为了他们的第一站,这也是人类登顶的第一座8000米以上山峰。

安纳普尔娜,海拔8091米,世界第十高峰,以锐利挺拔的角峰而闻名。为了提高登顶率,队伍分成了A、B两组,A组负责修路,B组负责运输,这样安排纵使A组出现意外,B组还可以继续完成攀登任务。攀登队长次仁多吉回忆:从拉萨出发时,队伍里的装备都是队员自己想办法解决的,甚至连统一服装都没有,穿着自己以前做高山协作时的衣服,有1990年中苏美珠峰和平登山的衣服,有1991年中日联合攀登的衣服,甚至有队员穿着便服便出发了。

在A组队员冲顶时,四个氧气面罩两个不能用,为了确保修路的边巴扎西和仁那一直有氧可用,次仁多吉沒有吸氧,阿克布用了一瓶氧气, 边巴扎西和仁那轮流共同使用一瓶氧气。经过13个小时的艰苦攀登,他们到达顶峰。安纳普尔娜第一次留下了中国人的足迹。

次日B组准备冲顶时下起了大雪,帐篷都被埋了一半,这样的大雪天气,攀登众多明暗冰裂缝、坡度陡峭的安纳普尔娜是极其危险的,且容易触发雪崩,于是桑珠队长做出了B组放弃冲顶、立即下撤的决定。当时在B组的洛则并没有多想,他觉得反正是整个B组都没有登顶,以后大家还可以一起来,不过他没有想到的是,他会在13年后孤身一人前往尼泊尔攀登安纳普尔娜。

完成安纳普尔娜攀登后,探险队直接去了海拔8167米的世界第七高峰道拉吉里,以风大、路陡、落石而闻名,有“魔鬼峰”之称。因为当时尼泊尔有关部门规定5月31日为春季登山的关门时间,时间紧迫,探险队也不负众望,仅用了12天,在关门时间到来前的最后两天成功登顶,这在登山界引起了很大反响。这两座8000米级山峰的攀登也正式拉开了藏队攀登14座的大幕。

迅速攀登与迦I留憾

完成安纳普尔娜和道拉吉里登顶后,探险队想趁热打铁攀登难度最大的乔戈里峰(K2),后来由于国内企业有赞助珠峰的项目,指挥部临时决定改登珠峰,但后来赞助活动并没有进行,他们也错过了攀登乔戈里的时间,于是改为1994年春季攀登希夏邦马、秋季攀登卓奥友。

希夏邦马,海拔8012米,世界第14高峰,是唯一一座全部位于中国境内的8000米级山峰,1964年由中国登山队首登,山峰资料丰富,加之他们对希夏邦马比较熟悉,从离开大本营到登顶仅用了6天时间,开创了国内登山队攀登8000米级山峰的最快纪录。

冲顶当天,他们直接从海拔6900米的2号营地跨营冲顶,路过7300米传统3号营地时,几乎没休息就接着向上攀登。到海拔7800米的冰坡时遭遇大风,他们不得不卧倒在冰坡上控制平衡。因为攀登前下过大雪,攀登时不时有流雪从身边滑过,有段路需要在没膝的深雪里前行,需要消耗大量体力,大家就轮流开路。这一次,9名登山队员一起站在了顶峰,大齐米和拉吉还创造了“中国第一对先后登上希夏邦马的夫妻”的纪录。endprint

卓奥友,海拔8201米,世界第六高峰,被认为是8000米以上山峰中攀登难度最低的山峰。多名队员之前也来过卓奥友,副队长旺加和炊事员多布杰都曾在1985年成功登顶,洛则当年也作为协作登到了7200米的营地,所以,这也是他们14座里面最轻松的一次。9月22日离开大本营,30日冲顶,而冲顶仅用了4个多小时,9名队员全部登上了卓奥友。

1995年,探险队前往巴基斯坦攀登,计划连登迦舒布鲁姆I峰、II峰,据负责修路的边巴扎西回忆,巴基斯坦一个登山季只能攀登一座雪山,他们遇到了一个两人组成的波兰队,于是商量决定,每个队伍申请一座山,然后联合攀登。

首先攀登迦舒布鲁姆II峰。在通往3号营地时遇到了大风大雪,负责运输任务的3名协作半路出现了严重高反,把物资运送到半路就返回了。到达3号营地的A组队员只能在雪地里到处寻找,最终幸运地找到了两顶旧帐篷,4个人就坐在北坳上勉强休息,没有吃的,好在洛则带了一点葡萄糖补充。冲顶当天有一段横切,登到了新疆一侧,感觉好像就在国内登山,最终经过9个多小时空腹攀登,他们站在了迦舒布鲁姆II峰峰顶,B组队员第二天登顶。

登完迦II峰后波兰队直接去了I峰,而探险队因为人多,还有运输任务,就耽搁了两天,结果天气突变,遭遇连续大雪,探险队不得不放弃了I峰的攀登,而波兰队则完成了两座山峰的攀登。离开的时候谁也不会想到10年后对他们造成最大创伤的就是迦舒布鲁姆I峰。

最大的幸运就是能遇到好天气

1996年,探险队选定了两座山,海拔8163米的马纳斯鲁和海拔8463米的马卡鲁峰。在马纳斯鲁的攀登中,他们是幸运的,尽管遭遇到恶劣天气的困扰,但最终仍然实现了登顶目标,而马卡鲁峰就没那么幸运了,最终抱憾而归。

攀登马纳斯鲁的过程中,墨西哥登山队的卡洛斯困在了海拔6500米的地方,边巴扎西和仁那带着饼干和咖啡进行了救援,帮助卡洛斯安全回到营地。而卡洛斯最终成功登顶马纳斯鲁,成为世界上第四位完成全部14座海拔8000米以上山峰的人。

就在探险队攀登马纳斯鲁的时期,喜马拉雅山脉气候异常恶劣,暴风雪肆虐,发生了1996年珠穆朗玛峰事故,造成了15名登山者遇难,成为2014年珠穆朗玛峰雪崩事故以及2015年4月尼泊尔地震发生之前攀登珠峰遇难人数最多的一年。美国记者幸运返回营地,根据亲身经历写了十分畅销的 《走入空气稀薄地带》,后被改拍成纪录片和电影 《绝命海拔》。同样幸运被救的还有来自中国台湾的高铭和,他后来写了《九死一生》一书。

1996年秋天攀登马卡鲁时,遭遇了连续的雨雪天气,但探险队还是趁雨小时向上修路、建营,攀登路线也发生了很大变化,3号营地上方的雪坡也成了大岩壁。进入大本营49天,雨雪也下了49天,粮食、燃料消耗殆尽,只能选择撤退。

1997年,探险队选择了“吃人的魔山”—南迦帕尔巴特,海拔8125米,世界第九高峰。据负责修路的边巴扎西回忆,从1号营地到2号营地的路段是一大难关,他和仁那两人光是修路就花费了两天半时间,那一段路主要是亮冰,需要横切,线路比较长,前后固定保护绳600多米。第一次冲顶遇到大雪撤回大本营,在大本营休整时还碰到了地震,时隔多年,桑珠对那次地震依然印象深刻:当时队员正在帐篷里吃中午饭,帐篷突然摇晃起来,有种眩晕、恶心的感觉,周围山坡上还集中发生了多次雪崩和落石。直到一周后才迎来了好的天气窗口,A、B两组联合突击冲顶,经过9个多小时的艰难攀登,成功登顶。

1998年,探险队两次前往尼泊尔,春季攀登了干城章嘉,秋季攀登了洛子峰。这一年,干城章嘉遭遇了罕见的大雪天气,探險队被大雪困在大本营待了近一周时间。第一次冲顶遇到了高空大风和持续的降雪,于是他们在突击营地等了一天后第二次冲顶,在海拔8300米处,攀登路上突然发生了一次落差达上千米的雪崩,好在探险队员刚刚越过了那个区域,免遭一场大难。经过10个小时的攀登,他们登上了顶峰,这也是国人第一次登顶干城章嘉。“因为干城章嘉在尼泊尔人心目中的神圣地位,按照国际登山的惯例,队员一般不会登到顶峰的最高处,探险队也主动停留在最高点下方拍照。”

秋季攀登洛子峰,冲顶那天晚上,A组队员次仁多吉、边巴扎西、仁那和阿克布遭遇了雪崩。据边巴扎西回忆,当时自己都快睡着了,突然听到“嚓嚓”的声音,感觉不对劲,赶紧翻身,就在翻身时上面的雪一下压了下来,把帐篷彻底掩埋了。边巴往旁边一摸,次仁和阿克布都在,再往另一侧一摸,仁那不在了,他还以为仁那被气浪冲走了,一阵着急。而此时仁那也是在外面担心着里面的队友。原来当晚帐篷拉链没有拉,睡在外侧的仁那反应迅速,翻了出去,仁那在外面一边疯狂地喊着队友的名字,一边拼命用手刨雪。就这样,仁那一一拉出了被雪崩埋了的队友,差点儿生离死别的几人在寒风中紧紧拥抱在一起,呼喊着、痛哭着。当大家回过神来的时候,才发现仁那只穿了薄薄的排汗内衣,双脚赤裸着站在冰冷的雪地上……

当晚,困在突击营地的4名队员既不能睡觉,也无法下撤,把睡袋盖在身上,蹲在帐篷上,熬过了终身难忘的一夜。经过一周休整,他们开始了第二次冲顶,这次他们用了4个半小时就从突击营地登顶洛子峰,完成了第九座8000米以上山峰的攀登。

完成双任务,创造双纪录

1999年,第六届全国民运会拉萨分赛场筹备委员会决定从珠峰采集火种,由探险队来执行采集火种任务,既可以提高可行性,又可以提前完成攀登珠峰的目标,一举两得。这次珠峰攀登对边巴扎西意义重大,尽管已经登过很多8000米以上山峰了,但是一直没能登顶珠峰。1988年,中日尼双跨珠峰时,边巴将登顶机会让给了老队员,1992年在给一支意大利队伍当协作时,争取到了登顶机会,然而攀登中遭遇了雪崩,被流雪打下50多米,手套都被烧烂了,双腿也被绳子磨伤,最后整支队伍放弃了冲顶。由于前两次珠峰攀登都没登顶,加上这次登顶珠峰的很多队员都登过珠峰,压力特别大,甚至怀疑“是不是和珠峰没有缘分”?endprint

在前进营地休整时,他们得知有3名乌克兰登山者登顶下撤途中遇到了风雨天气,只有一人返回营地,一人滑坠身亡,另有一人严重冻伤,被困在海拔8600米的高度,探险队派出4名队员施救,把冻伤的乌克兰队员安全接回前进营地。

冲顶时,边巴开始走在后面,照顾氧气面罩出问题的拉巴,过了第二台阶后,桂桑大姐告诉边巴,后面就没什么危险了,他可以先走。于是边巴便一个个地超过前面的人,第一个到达顶峰,盼了这么多年的珠峰终于登顶了,往尼泊尔方向看着那些到过的地方,他摘下氧气面罩,点燃了一根烟,享受这来之不易的时刻。

仁那和吉吉两夫妻虽然同在登山队,但是因为两个人有不同的任务,所以基本没有机会一起登山,这次也是他们第一次携手攀登同一座山峰,在离顶峰只有20米时,仁那突然停住脚步拉着吉吉的手一起登顶,在成功登顶珠峰时,桑珠队长通过对讲机和仁那交流:

“你们是不是同时到达顶峰?”

“是!”

“你们拥抱了吗?”

“拥抱了!”

“亲了吗?”

“亲了!”

此次珠峰攀登中,边巴扎西在顶峰停留了138分钟,是国内在珠峰顶部停留时间最长的,而仁那和吉吉则成为中国第一对同时登顶珠峰的夫妻。

五年三次挑战K2

在14座山峰里,乔戈里峰(K2)的攀登难度是最大的,从2000~2004年,他们历经5年登了3次才成功。

2000年攀登时遇到了反常天气,连续下了20多天的大雪,一直没有等到好天气的探险队只能放弃。2001年登顶布洛阿特作为缓冲。2002年第二次去了K2,这一次经历了暴风雪迷路,西班牙队有人遭遇雪崩遇难,巴基斯坦联络官绳子断裂遇难,在距离顶峰200米处下撤。边巴扎西回忆,2002年那次攀登中,冲顶时遇到了暴风雪,在海拔8100米能见度只有三四十米,到了海拔8410米时,离顶峰仅剩200米,小雪变成了大雪,夹杂着猛烈的高空风,能见度几乎为零。坐镇大本营的桑珠队长和次仁多吉商量后,命令队伍立即下撤。正常下撤半小时就够了,可是他们那次用了4个小时,暴风雪中,刚走过的痕迹完全消失,路标也看不到,如果判断错误,走到悬崖边就是死路一条。最后凭借经验靠山脊走,突然,边巴扎西左脚踩空,经验丰富的他立马翻身趴在地上,因为能见度差,队友也只是听到了“啊”的一声,还不知道发生了什么。等队友靠近时,边巴对次仁多吉抱怨道:“看,如果我反应慢点,我们就全都回国,直接滑到新疆了。”次仁多吉只说了一句话“那你走后面,我来开路”,当然,边巴扎西抱怨完后还是承担了在前面开路的重任。在云雾稍微少了一点的瞬间,他们看到了一个黄点,发现了营地,对讲机里传来大本营的关心和问候,压抑了很久的几个人在帐篷里抱在一起大哭,用哭聲代替交流。

2003年,探险队攀登马卡鲁作为缓冲休整,直到2004年第三次攀登K2,他们跨营前进,这一次,终于成功站在了乔戈里的峰顶!

收官之战的最大创伤

1995年攀登迦舒布鲁姆I峰失败后,一直没有进行第二次攀登,直到10年后的2005年。这时,探险队已经完成了13座。所有人几乎都相信这次将会顺利登顶,然而意外却发生了。

随队记者薛文献对当时的情况有着详细的记录:

“5月27日6时,联合登山队全体人员分乘4辆在当地仅能租到的帆布顶棚吉普车,从斯卡杜向奥斯克力进发。大约在中午12点,仁那乘坐的第一辆车在经过一段落石多发地段时,山上突然滚下一阵碎石,击穿了帆布车顶,其中一块石头不幸击中仁那头部,他当场流血不止,昏迷过去。与此同时,另一块石头击中了边巴扎西的颈部,他当场昏了过去。坐在同一辆车上的次仁多吉和普布次仁也受了轻伤,但是没有大碍。”

当直升机赶到时,仁那已经停止了呼吸,在飞机上,军医又给仁那注射了强心针,依然没起作用。次仁多吉回忆,当时边巴扎西七窍流血,眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵里都是血,按藏族的说法,耳朵出血就没救了。还好后来边巴被救了过来,但却落下了终身残疾。

说起那次事故,边巴扎西说本来计划是第二天出发的,可是巴基斯坦有一个豪华旅行团来斯卡杜镇,政府规定所有的酒店都腾出来,要么离开,要么搭帐篷,探险队想着装备都运上去了,也就只差一天,于是提前一天出发,结果就碰上了那次落石。

探险队在这次事故中损失惨重,两位修路队员一死一伤,这也是他们第一次眼睁睁看着队友倒在自己身旁,受到了很大创伤,于是2006年全队休整,没有攀登。边巴扎西抓紧时间治疗,而洛则孤身一人前往尼泊尔补登安纳普尔娜。

经过一年休整,探险队2007年第三次出发去攀登迦舒布鲁姆I峰,作为收官之作,这次攀登无疑是历年最特殊的一次。边巴扎西依然没有完全康复,而吉吉则代替丈夫仁那踏上了征程。2005年仁那遇难后,之前一起上班、吃饭、回家的人突然不在了,吉吉心里无法接受,于是去了北京体育大学读书,换个环境。为了完成仁那的心愿,她向攀登队提出申请,代替仁那出征,在征得同意后,担心体能跟不上,在北体大坚持锻炼了一年时间。

边巴扎西心里的压力也很大,自从2005年受伤后,他终身残疾,右眼无法闭合,脸部肌肉瘫痪,间歇性癫痫,他特别担心攀登时癫痫发作,但是他又必须得来,所以这一次他做好了回不去的准备。

5月11日冲顶那晚,满天繁星,当次仁多吉和边巴扎西在顶峰上拥抱时,边巴哭了,他虽然经验丰富,是历次攀登的修路者,总走在队伍的前面,可这一次不同,次仁多吉总担心他在高山上发病,不过幸运的是边巴登山时病情稳定。

登顶的那一刻,积累多年的情感瞬间迸发,次仁多吉激动得说不出话来,眼泪忍不住流了下来。吉吉则把仁那的骨灰用塑料盒、哈达和塑料袋包了好几层后,带到了顶峰,实现了丈夫的心愿,完成了14座。吉吉最后将骨灰盒放在顶峰下方一块很大的岩石上,用一些小的石块掩埋好。endprint

从1993~2007年,14年,14座,终于收官。至此,次仁多吉、边巴扎西和洛则3人登顶全部14座8000米以上高峰,仁那完成了13座,在他们之前,全世界仅有13人以个人形式登上了全部14座高峰,而西藏登山队也成为唯一一个以集体形式完成14座攀登的队伍。

登山队现状

如今,1993年加入探险队的一批老队员基本都已经退休了,次仁多吉、边巴扎西、洛则3人依然在登山队工作,担任高级教练,虽然他们都已不再登山,但在一些大型的登山活动中依然可以看到他们的身影。

以前登山队的主要任务是以登高为主,自2008年珠峰奥运火炬项目后,登山队已经基本没有登高的任务了,现在主要负责高山救援、青少年攀岩的培训,以及推广普及群众体育服务。今年下半年,藏队则计划携已经登顶14座的次仁多吉、边巴扎西和洛则,开展全国巡回演讲,讲述他们攀登14座高峰的故事。

对话西藏登山队

outdoor:作为探险队的队长,是不是压力很大?

桑珠:压力大是肯定的,既要保证团队顺利登顶,又要保证安全。刚开始攀登时经费紧张,能省就省,氧气配备不到位,很多山峰都只配备了“急救氧”,留着冲顶或出现紧急状况使用,只有1999年攀登珠峰时每人配了两瓶氧气,其他山峰每人最多一瓶,好几座山峰都是无氧登顶,如卓奥友、希夏邦马等。攀登队员离开大本营后,要跟进最新的天气预报,实时观测队员的位置和状况,我每次进山都会瘦好多,最多的一次瘦了16公斤,而次仁多吉最多的一次瘦了20公斤。因此登山队每次登完山都会休养至少一个月再开始下一座山。不过每当听到他们登顶的消息,每当看到他们登顶下撤到大本营的面孔,每当看到五星红旗在8000米之巅飘扬的照片,那些辛苦就都值了!

outdoor:作为探险队的攀登队长,你在山上主要负责哪些事情呢?

次仁多吉:核对技术装备的质量和数量、安排线路和营地,有时队员太累了,会忽略一些细节,需要提醒。线路的选择要稳扎稳打,既要保证安全,还要考虑到B组队员能顺利攀登和运输物资,难度不能太大。因为登山任务艰巨,带几个人上山,就要带几个人下山,压力巨大,曾经可以去民族大学学习,也放弃了。为了减少家人的担心,一般也是报喜不报忧。(注:一般在山上有分歧,大家都会听次仁多吉的,称他为阿古,藏语里叔叔的意思。)

outdoor:14座攀登中,你修路修了13座,遇到了哪些比较大的危险?

边巴扎西:登山遇到危险是常有的事,大都可以采取措施减小伤害。小的雪崩、流雪、冰崩经常发生,经常被打下五六米,摔倒滑落五六米的情况也时有发生。大的雪崩遇到过三次,两次是自己出来了,一次是在洛子峰仁那把我挖出来的。当然最大的伤害就是2005年,还没到大本营就遇险,仁那遇难,我终身残疾。我在登山过程中最多只是受到皮外伤,连腰都没扭过,但是2005年坐车被石头砸了,有点不能接受,但是也没办法,必须接受,毕竟登山的风险就包含各种意外情况。

outdoor:2006年你孤身一人前往安纳普尔娜,都经历了什么?

洛则:2005年仁那遇难、边巴重伤,队伍进入休整期。那时次仁多吉和边巴扎西已经完成了13座,而我也完成了12座,随着年龄的增长和体能的衰退,探险队其他队员相继退出。随着14座的目标越来越近,我也开始着急,想着补登安纳普尔娜,刚好2006年队伍休整,而朋友又帮忙联系到了攀登安纳普尔娜的队伍,于是选择了2006年5月去攀登。之前攀登都是跟着队伍一起,而这次我是一个人去登山,什么事情都需要自己搞定,语言不通,困难大,压力也大。临出发前三天又听到尼泊尔骚乱的新闻,单位和家人都不同意出发,后来写了保证书才去的。

5月21日第一次冲顶,在距离顶峰100米的地方下撤,天黑看不清路,摘掉了雪境,摸黑走到第二天早上8点多才回到营地。由于晚上月光反射,加上高空吹雪,第二天起来时发现得了轻度雪盲,眼睛都睁不开了,休息了两天后下到大本营休整了一周。6月1日发起了第二次冲顶,从1号营地直接跨到3号营地,从3号营地又跨到5号营地,冲顶当天山顶有很厚的云层和大风,我甚至不能看到拍照的镜头。不过那次登顶后也就没什么遗憾了。

outdoor:作为女队员,14座里面,你登了两座,能分享一下吗?

吉吉:我是1989年加入登山队的,那时女队员参与攀登的任务并不多,等了10年才等到1999年这个机会,入选登山队。当时队伍里只有我没有登过8000米,因为机会来之不易,所以暗下决心:一定要登顶!和仁那一起到顶后,我哭了半天,可最后更多想的是怎么安全下山。2005年仁那出事后,为了完成他的心愿,我便申请加入后来的攀登。当时压力也大,担心体能跟不上、拖后腿,一个人在学校锻炼了很长时间。当时想的是尽力攀登,能登顶固然好,登不上也没有办法。当到达顶峰的那一刻,忍不住就哭了,如果仁那还在,现在站在顶峰的一定是仁那,他没能来,我带着他的骨灰登上了山顶,完成了他的心愿。

outdoor:西方有些網站并不承认2001年的布洛阿特登顶,对此你们怎么看?

西藏登山队:首先,布洛阿特我们肯定是登顶了。2001年布洛阿特攀登时,是和巴基斯坦成立的联合攀登队,在A、B两组队员中都有巴基斯坦队员,其中巴方队员库尔班是第二次登顶。A组中方队员仁那、边巴扎西、次仁多吉和巴方的热玛杜拉共4名队员6月30日北京时间15:15分登顶;B组中方队员加布、洛则、扎西次仁、边巴顿珠、普布顿珠和巴方队员库尔班共6名队员于7月1日北京时间中午12:00登上顶峰。布洛阿特英文名称为“宽阔的山峰”,有着长达1.5公里的宽阔顶峰,仅仅用顶峰照片判断是不合理的。巴基斯坦官方也是经过验证才颁发的登顶证,伊丽莎白·霍利是最权威的山峰统计专家,很多去尼泊尔登山的人都会去她那里报备,他们的网站himalayandatabase.com也是承认这次攀登的。 endprint

endprint