论风险社会法律责任体系的开放性

柳建启

(广东技术师范学院,广东 广州 510665)

论风险社会法律责任体系的开放性

柳建启

(广东技术师范学院,广东 广州 510665)

传统的法律责任承担主要是追溯性的责任,是一种事后的惩罚与补救,在现代风险社会具有一定的局限性。风险社会的责任体系应在预防原则理念下设计一种前瞻性的责任,在实质损害发生前就积极进行预测和预防,建议增设“预防责任”,其责任构成要件应从实质损害转变到实质损害威胁,责任根据应从主观过错转变到风险承担,利益的基点应从特定的对象转变到不特定对象。

风险社会;责任体系;预防责任

一、风险及责任分配

风险是一种“人为的不确定性”。[1]7卢曼认为危险来自于人类的外部自然状态,风险与人类的内部决定紧密相联,即风险来自于决定。风险分为“外部风险”与“人为风险”。英国学者吉登斯认为,外部风险是指来自外部的,因为传统的或自然的固定性所带来的风险。人为风险是指由于不断发展的知识对世界的影响所产生的风险,也是由于缺乏历史经验的情况下所产生的风险。[2]23德国学者贝克认为,风险的产生是由于“系统的复杂性,真理的相对性,知识的有限性,行为的突发性等因素的普遍存在。”[3]15根据风险发生的可能性大小及产生的危害大小不同,将风险归为四类,见下表一。

表一:风险类型 [4]

第Ⅰ种情形是风险发生可能性小且其危害也小;第Ⅱ种情形是风险发生可能性小但危害大,如核事故等;第Ⅲ种情形是风险发生可能性大但危害性小,如民事、行政违法行为等;第Ⅳ种情形是风险发生可能性大且危害性大,如食品药品安全的犯罪行为。

要确定风险的责任承担者就需要确定是谁作出的决定,做决定者应当对其后果承担责任。风险责任分配是指合理分配各行为主体之间的风险责任,使得每一个行为主体为其决策和行为所可能产生的风险承担相应的义务和不利后果。

由于集体行动逻辑的存在,风险外部性与个体追究责任成反比。即风险外部性越小,行为个体追究责任意愿越强;风险外部性越大,行为个体追究责任意愿越弱。[5]衡量追究责任能力的主要指标是信息的对称程度,一般而言,风险信息越对称,行为个体追究责任能力越强;风险信息越不对称,行为个体追究责任能力越弱。

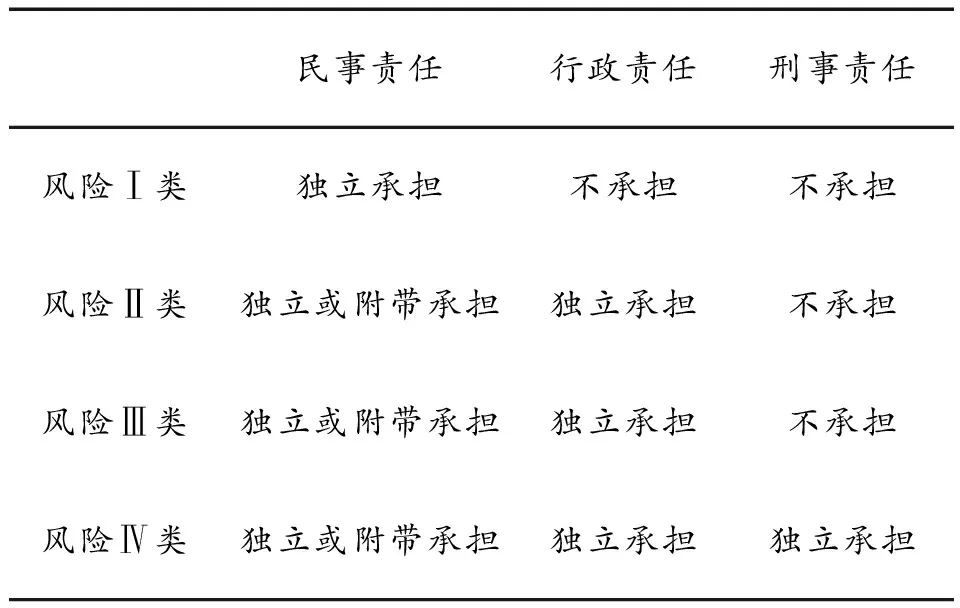

“外部风险”一般可通过行为与后果的“因果关系”原理,建立违法者法律责任之间的关联,找到风险的肇事者,根据风险大小及产生危害性的大小分别追究其相应的民事、行政、刑事责任,具体见下表二。

表二:不同类型风险归责

从上表二可以看出,第Ⅰ类风险发生可能性小且其危害也小,只需独立承担民事责任,无需承担行政责任和刑事责任。第Ⅱ类风险发生可能性小但危害大,无需承担严厉的刑事责任,需要独立承担行政责任,可能还需要独立或附带承担民事责任。第Ⅲ类风险发生可能性大但危害性小,需要独立承担行政责任,可能需要承担民事责任(独立承担或附带承担),不需承担刑事责任。第Ⅳ类风险发生可能性大且危害性大,既要独立承担刑事责任,又要独立承担行政责任,还可能要承担民事责任。

一般而言,民事责任对应的风险小,行政责任对应的风险属于中等,刑事责任对应的风险最大。所以一般的产品质量问题主要承担民事责任,参见《产品质量法》第四十条至第四十四条,而食品药品的质量问题很少设定民事责任,基本责任(起点责任)就是行政责任,可见食品药品的违法责任总体上都要比一般产品的违法责任重,一方面是因为食品药品是生活必需品,涉及不特定大众范围广,风险影响范围大,另一方面因为这些产品质量问题直接影响到消费者的身体或生命健康权,即风险危害大。这也说明了食品药品对人和社会的风险要比一般产品对人和社会的风险大。行政责任严厉程度小于刑事责任,行政责任中最严厉的处罚是吊销企业的营业执照,直接后果使企业消亡,而刑事责任最严厉的处罚是判处死刑。企业的消亡与自然人的死刑相比,在剥夺主体资格方面没有什么区别。不同的是企业被吊销执照,其资金、人力资本可以东山再起,可以重新设立新的企业获得第二次生命,而自然人一旦被剥夺生命,永远没有再生的可能。所以吊销营业执照的严厉性要比剥夺生命严厉性轻,这主要是行政责任对应的风险要比刑事责任对应的风险小。

若无法通过归因法则追究肇事者责任,或者即使找到肇事者但其无力承担责任时,国际上惯常的做法是采用“预防原则”来防范。一方面加大当事人的决策责任,另一方面引入责任保险、救济基金等制度补偿受害者的损失以化解风险。如汽车的第三方强制责任险。

风险与责任存在不配比的现象主要表现在以下三个方面。[6]56-58第一,国际上的风险与责任的不配比。发达国家相对于不发达国家而言具有更强的抗风险和风险治理能力,理应在国际风险治理中充当更积极的角色,承担更多的责任。然而实际情况是,少数发达国家对不发达国家地区实行“生态殖民”,消耗和掠夺他国资源,同时又将有毒有害垃圾转移到他国或地区。这些发达国家不仅没有承担起相应的风险责任,还制造新的风险。第二,国内的风险与责任的不配比。宏观上,东部及沿海地区的受到国家优惠政策和资金支持,经济较发达,与此相对的是西部地区由于地理位置及国家政策等原因,明显处于发展的劣势,此种发展带来的东西部差距、城乡差距不断扩大导致很大的社会风险,而东部及沿海地区没有承担相应的责任。行业之间,高污染行业比环保行业造成的社会风险更大,但也没有承担更大的社会责任。个体之间,经济条件优越者、受过良好教育者,可以通过更为理性的选择适当避开风险,而那些生活在社会底层的贫困者只能被动接收各种风险,总体上仍然是财富聚积在社会的上层,而风险则聚积在社会的底层。处于上层的富裕阶层规避了更多的风险却没有担当更多的社会责任。第三,代际的风险与责任的不配比。当代人大肆地掠夺和毫无节制地耗费资源、能源,缺乏对后代人利益的考量,为后代带来了很大的生存风险,则当代人应为后代人承担相应的责任,可事实是,当代人在自身发展过程中都遇到诸多困境,更不用说为后代人承担责任,所以后代人为当代人的行为买单,后代人替当代人承担更多的风险与责任,这种风险与责任在代际之间分配是不公平的。

二、开放性法律责任体系的动因

法律责任体系是指“法律责任的各个部分依据不同的标准所组成的有机整体。”[7]其内容会随着法律体系的不断完善和法律责任的分化或融合而逐渐丰富起来。全国人大常委会吴邦国委员长于2010年宣布中国特色社会主义法律体系已经形成。但“中国特色社会主义法律体系是一个动态的、开放的、不断完善的体系。”[8]28为了适应当前不断变化的形势,改革开放时代的法律体系,既要保证法律在一定时期内的稳定性,还要保证必要的变动性、灵活性。中国特色社会主义法律责任体系作为法律体系的一个重要组成部分,是由符合中国国情的、多层次的、门类齐全的法律责任形式组成的有机联系的统一整体。[9]

随着社会的发展和科技的进度,法律调整的社会关系日益复杂,法律体系中的部门法随之不断细分或交叉融合。如传统民商法中的商法逐渐从民法中独立出来,婚姻家庭法也有独立之势,环境保护法作为一个独立法律部门的呼声也很高,行政法与刑法的交叉与融合产生新型的行政刑法,经济法与刑法的交叉与融合产生新型的经济刑法等。为应对法律体系的变化,传统部门法都在试图拓展其责任形态,但仍然难以满足风险社会的责任制度需求。[10]

稳定与变动是法律适用和法律发展中的一对突出矛盾。罗斯科·庞德教授有一句名言:“法律必须稳定,但又不能静止不变。因此,所有法律思想都力图使有关对稳定性需要和对变化的需要方面这种相互冲突的要求协调起来。”[11]科技的迅速发展带来的安全风险也与日俱增,“人为的风险”已成为法律规制和预防的主要风险。不仅如此,法律的制定也创设了新的风险,如期货风险就是法律所创设的一种金融投机风险。2008年席卷全球的次贷危机就是金融风险爆发的强力证明。造成了“风险、收益与责任的失衡,背离了公平的责任理念。”[12]除了金融风险外,还有食品药品等各种产品安全风险、环境、医疗等各种风险。传统法律责任体系面对风险社会的挑战,呈现出一种责任伦理困境。表现在风险社会行为与后果之间的因果关系链常常会断裂、行为的后果有一定的潜伏期、责任的分散性,所有这些使得传统法律责任伦理难以确定具体的责任主体[13]244-245,甚至会出现阿贝尔(Apel)所称的“集体责任”,然而这种“集体责任”可能最终会导致贝克所说的“有组织地不负责任”。[14]基于社会发展的现状,更需要一个具有开放性的法律责任体系,有必要将风险控制纳入到法律责任的范畴。

三、预防性法律责任的设置

(一)预防性法律责任的定性

法律责任主要有三种来源:一是违反法律义务;二是滥用法律设定的权利;三是滥用权力或超越法律规定行使权力。设置法律责任的目的是实现法的基本价值目标,即自由、公平、正义、秩序、安全、效益等。传统的法律责任体系服务于法律责任设置的目的,主要是事后惩罚违法者和补偿救济受害者,是一种追溯性的责任,所以“法律责任体系的构建必须从惩罚与补偿两方面来思考。”[15]在现代工业社会,由于科学技术的迅猛发展,“生产力呈指数式增长,使危险和潜在威胁的释放达到了一个我们前所未知的程度。”[3]尽管立法者在设计法律责任时尽可能地对生产经营者设定更周全、更严格的责任,希望从源头上消灭产品缺陷及损害风险。但由于现代技术的复杂性、产品分布的广泛性,人类经济人理性的有限性、监管成本的巨大性以及其他不确定因素的增加,使得产品可能造成的损害风险不可避免甚至更加严重。因此,需要在发现风险与产生实质损害之间设计法律责任制度,避免损害的现实发生,挖掘、强化法律责任的风险预防功能。因而在“预防原则”理念下设计出新的、合理的法律责任来分散化解风险。[14]新的法律责任是一种“前瞻性的责任”,强调在风险发生前就积极进行预测,以高度的责任意识来规范实践行为。[16]150从而“全面体现法律对合法权益的救济和预防双重功能”。[17]

在“预防原则”理念下建议增设“预防责任”。此“预防责任”主要表现为“产品召回责任”。“产品召回责任”是指已投放市场的产品存在缺陷,可能或已经对消费者的生命健康或财产安全造成损害,产品的生产者或者销售者应依法回收该类产品进行检测、修理或退换,并承担与此相关费用的责任。*产品召回责任概念根据王利明教授和杨立新教授的“召回义务”概念改编。参见王利明:《关于完善我国缺陷产品召回制度的若干问题》,《法学家》2008年第2期,第69页。杨立新、陈璐:《论药品召回义务的性质及其在药品责任体系中的地位》,载《法学》2007年第3期,第91页。产品召回制度在我国的部门规章中作了专门规定,如《缺陷汽车产品召回管理规定》、《食品召回管理规定》、《药品召回管理办法》均有相应条款。在地方性法规中也作了专门性规定,如武汉市《关于限期召回违法药品的暂行规定》等。在2009年全国人大常委会通过的《侵权责任法》第四十六条中也作了明确规定。*《侵权责任法》第四十六条规定:“产品投入流通后,如果发现存在缺陷的,生产者、销售者应当及时采取警示、召回等补救措施。若没有及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害的,应当承担侵权责任。”可见,产品召回制度正式以法律的形式确定下来。但关于产品召回制度的定性有较大争议,有学者认为它是一种法律义务,如王利明教授认为它是法律为了防患于未然而为生产者设立的普遍性义务。[18]并认为若将召回制度定性为法律责任,无法解释生产经营者在违反“召回法律责任”之后所承担的“损害赔偿、罚款、吊销营业执照”等不利后果的法律性质。[18]即不存在违反法律责任之后再承担法律责任。也有学者认为它是一种法律责任,即“产品召回是生产者没有履行提供合格产品的义务而应当承担的责任。”[19]李友根教授主张借鉴“第二性义务说”原理建立新型的多层法律责任模型。“第一层法律责任就是传统理解中的法律责任,即违反法律义务(第一性义务)导致法律责任(第二性义务);第二层法律责任就是法律责任违反后的新法律责任,即违反法律责任(第二性义务)导致新法律责任。”[20]即召回制度是一种法律责任(第二性义务),违反召回责任会产生新的法律责任。笔者赞同李友根教授的观点,即相关主体应当对产品质量承担召回产品的法律责任,在召回环节又设定相关主体的权利义务,若违反相关权利义务,则又需要承担相应的民事责任、行政责任或刑事责任。

(二)预防性法律责任设置的具体要求

设置预防性法律责任不仅要弄清楚该责任的根据、利益的基点,而且还应为该责任设置具体的构成要件。首先,预防性责任的根据:从主观过错到风险承担。预防性法律责任的目的是预防风险和损害的真正发生,关注焦点不是主体是否有主观过错,而是如何最大限度分散和化解风险。因此,预防性法律责任仅仅是一种现实功利的制度安排。不具有道德评价的因素和功能。另外在民事法律部门中,存在过错责任和风险责任的二元结构,而风险责任不问主观上是否存在过错,作为法学理论中的责任制度应当接受法律责任的新形式,将预防风险作为责任的根据之一。其次,预防性责任利益的基点:从特定的对象到不特定对象。传统的法律责任是因为侵害特定人或物的利益所承担的不利后果,预防性法律责任是因为存在侵害不特定公众的利益和安全的风险而设定承担不利后果。如产品召回制度既非针对某个消费者,也非针对某个产品,而是针对同一批次所有产品,出于对不特定公众的利益和安全的保护而设定的一种责任形式。这种预防性法律责任是由生产经营者主动启动或者是相关政府部门的要求下被动启动。并不像传统的追究法律责任一样,由特定当事人依据特定的权利而启动。最后,预防性责任构成要件:从实质损害到实质损害威胁。传统法律责任的功能体现在惩罚与补偿,要求当事人的行为已经违反了相关义务或造成实质的损害。现代社会众多灾难的惨痛教训使我们深切感受到传统法律责任功能和制度定位的局限:国外如英国“疯牛病事件”、日本福岛的核泄漏事故,国内如安徽阜阳毒奶粉造成全国众多大头娃娃事件结束不久,又出现了石家庄的三鹿奶粉所含三聚氰胺严重超标造成近三十万婴儿患结石病,甚至有十多个婴儿付出生命的代价。尽管这些事件中有关当事人受到了刑事处罚,但因肇事企业无力承担巨额赔偿而宣告破产,补救性法律责任制度也显得无能为力。可见传统的“违反法律义务→补救性或惩罚性法律责任”治理模式在现代风险社会已面临严峻的挑战,此时应当将预防损害的发生列入法律责任的应有功能,建立更为完备的“违反法律义务→预防性法律责任→补救性或惩罚性法律责任”的新型模式。[21]在这种新型治理模式中,只能针对法律责任来源中的第一种情形,即因违反法律义务而设定预防性法律责任,而对法律责任来源中的第二和第三种情形,即对滥用权利、权力等行为不得设定预防性法律责任。设定预防性法律责任要求已经造成相当程度的实质损害威胁,防止损害的真正发生或进一步扩大。所以,预防性法律责任的构成要件不再是已经发生的实质损害,而是将来很可能发生的实质损害威胁。

总之,以产品召回责任为典型代表的预防性法律责任,既要求责任主体主动采取措施以预防损害的实际发生或扩大,又要求政府积极参与或采取强制措施,从而体现公私主体共同参与、合作的特点,该种责任既不是传统的公法责任,也不是传统的私法责任,应作为一种独立的预防性责任。

四、完善信用惩戒责任形式

预防性法律责任仅仅有产品召回责任形式还不够,对于那些造成严重危害的肇事者应实施行业禁入,对于那些强制执行中的“老赖”们应当广泛限制他们各方面行为,防止未来新的风险和危害产生。

(一)设置信用惩戒的必要性

传统的行政责任模式有不完善之处。在惩戒和纠正违法行为时显得力不从心。行政处罚通常包括警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业与暂扣证照等,但由于处罚信息不公开,交易对象或利益相关者对处罚信息掌握不对称,甚至有可能出现违法企业被责令停产停业与暂扣证照,不知情人仍继续与其开展交易活动。如笔者曾经代理过一起案件,某粗茶饭店于2012年被吊销营业执照,可该饭店照常经营至2014年6月,而员工和供货商对这些惩戒完全不知情,此期间造成员工和供货商的大量损失,此时行政处罚面临失灵。另外,一部分行政处罚由行政机关强制执行,一部分只能向法院申请强制执行,而法院执行难已成为不争的事实。由于传统行政责任发挥作用有限,迫切需要其他法律责任方式来弥补。

执行难长期以来困扰着法院和当事人,既严重损害了执行申请人的合法权益,也严重影响了公众对司法权威、司法公正的信赖。同时也严重影响法院的工作效率和公众形象。执行难的主要原因之一是被执行人完全不讲信用,想尽办法逃避甚至抗拒被执行。主要原因之二是掌握被执行人财产、能限制被执行人行为的部门与法院有效配合不够。在当今信息社会,信息已成为经营者重要的经营工具、竞争手段,甚至是财产载体;信誉对于经营者或个人的重要性可想而知,因此,在市场经济条件下,信用惩戒无疑是一种极具威慑力的法律责任形式。[21]

(二)信用惩戒的设置与限制

我国法律体系中,目前在少数部门规章、地方政府规章或司法解释中建立了信用惩戒的责任形式。如《北京市行政机关归集和公布企业信用管理办法》第十六条规定,对失信企业不予免检、免审,不纳入政府采购范围,限制资质评定等信用惩戒。浙江省工商局发布的《企业信用预警制度》第八至第十条规定,根据企业失信行为分为三个等级,并采用媒体报道、网上公示、书面预警、手机短信等方式定向或不定向地向社会公布,公布期限为三年。《广州市食品安全信用信息管理办法》第二十条规定,政府相关部门可在信用信息系统中披露食品企业各种不良行为记录。第二十六条规定不授予或撤销荣誉称号,第二十八条规定对违纪违法行为给予信用警示、不良记录公示、降低信用等惩戒。原铁道部公布的《铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法》第三十四条规定,企业信用评价结果与招投标资格直接挂钩,第三十六条规定,对重大不良行为的从业人员可以禁止进入铁路建设市场。上述失信行为的信用惩戒责任主要是针对企业实施的行政信用惩戒。除了行政信用惩戒外,还应针对企业或个人的失信行为,实施司法信用惩戒。如最高人民法院于2013年发布《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,该司法解释第六条规定了信用惩戒的方式包括由法院向相关职能部门通报失信行为,限制其享受招投标、融资信贷、市场准入、资质认定、政府扶持等方面的权利,限制其出境、高消费等方面的行为。据参考消息网2015年1月25日报道,长沙市中级人民法院在长沙火车站外电子屏幕上播放“老赖”的照片和个人信息。此举的目的是加强执行力度,让那些“老赖”们无处藏身。

尽管信用惩戒的实施有相关的法律依据,但也应慎重,不得滥用,需要设置符合一定的条件和适用的领域。并不是所有涉及行政管理的领域都能适用信用惩戒,一般而言应当在那些能够充分发挥信用惩戒优势的领域适用。初步考虑在与人民群众利益密切相关,与社会公共利益紧密联系的行政管理领域适用,包括食品安全管理、工商行政管理、工程建设等。另外针对执行难的问题,在司法执行环节应广泛采用信用惩戒责任形式。

同时应当为信用惩戒制度建立信用修复机制。信用惩戒的良好运行离不开信用修复机制。第一,惩罚与教育是行政管理不可偏废的两个方面,建立修复机制,正是给予失信者改正错误、重修名誉的机会,使那些违法情节较轻,积极采取措施避免危害后果发生的企业或者个人通过努力,重新获得良好评价,而不是将他们“一棍子打死”。比如,失信企业的限制期限届满或预警情形已消除时,系统应及时解除其限制。第二,非因企业或者个人的原因,行政机关公布信息有误的情况下,也要通过信用修复机制补救,将相对人的损失降到最低。如果行政机关有过错的,还应当追究行政机关及有关责任人员的责任。

[1]贝克.世界风险社会[M].南京:南京大学出版社,2004.

[2]安东尼·吉登斯.失控的世界[M].周红云,译.南昌:江西人民出版社,2001.

[3]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.北京:译林出版社,2004.

[4]张国玉.风险类别、责任分配与治理机制[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2010,(6):49.

[5]曼瑟尔·奥尔森.集体行动的逻辑[M].陈郁,等,译.上海:三联书店,1995.

[6]钱亚梅.风险社会的责任担当问题[D].上海:复旦大学,2008.

[7]杜飞进.试论法律责任的若干问题[J].中国法学,1990,(6):49.

[8]孙国华.中国特色社会主义法律体系研究——概念、理论、结构[M].北京:中国民主法制出版社,2009.

[9]杨紫烜.论建立中国特色法律责任体系——兼论经济法责任、民法责任、行政法责任、刑法责任是否有独立性[EB/OL].http://article.chinalawinfo.com/Article_Detail.asp?ArticleID=29852,2013-01-20.

[10]阳建勋.论风险社会中的法律责任制度变革——传统部门法的内部修正与经济法的责任拓展[J].广州大学学报(社会科学版),2012,(3):59.

[11]罗斯科·庞德. 法律史解释[M]. 曹玉堂,等,译.北京:华夏出版社,1989.

[12]岳彩申,楚建会.论金融创新领域法律责任制度的改革与完善——美国次级贷款危机的教训与启示[J].法学论坛,2009,(3):77-84.

[13]庄友刚.跨越风险社会——风险社会的历史唯物主义研究[M].北京:人民出版社,2008.

[14]彭飞荣.风险与法律:食品安全责任的分配如何可能[J].西南政法大学学报,2008,(2):46-47.

[15]刘水林.经济法责任的二元结构及二重性[J].政法论坛,2005,(2).

[16]潘斌.社会风险论[D].武汉:华中科技大学,2007.

[17]翁文刚.法律责任外延探析[J].西南政法大学学报,1999,(2).

[18]王利明 .关于完善我国缺陷产品召回制度的若干问题[J].法学家,2008,(2).

[19]秦恩才.我国缺陷产品召回制度的法律思考[J].法制天地,2006,(10).

[20]李友根.论产品召回制度的法律责任属性——兼论预防性法律责任的生成[J].法商研究,2011,(6):40.

[21]李志刚.调制受体法律责任体系的重构[J].法学,2007,(6):96.

责任编辑:韩 静

On the Openness of the Legal Liability System in the Risk Society

Liu Jian-qi

(Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510665, China)

The traditional legal liability refers mainly to retroactive liability, which is a kind of punishment and remedy after the facts. It has some limitations in the modern risk society. The liability system in the risk society shall design a forward-looking liability under the concept of prevention principle, and actively carry out the forecast and prevention before the occurrence of substantive damage. It is suggested that the "liability for prevention" shall be added and the liability constituency shall be changed from substantial damage to the threat of substantial damage. The liability basis shall change from subjective fault to risk-taking, and the base point of interest shall change from specific object to unspecified object.

risk society; liability System; prevention liability

2017-05-22

国家社科基金2014重大项目(第三批)(201509)

柳建启(1974-),男,湖北咸宁人,广东技术师范学院讲师,法学博士,从事法理学研究。

D90

A

1009-3745(2017)04-0100-07