公安机关处置涉经济纠纷案件之类型化研究

——基于司法案例经验的总结与启示

贾建平

(河南警察学院 法律系,河南 郑州 450002)

公安机关处置涉经济纠纷案件之类型化研究

——基于司法案例经验的总结与启示

贾建平

(河南警察学院 法律系,河南 郑州 450002)

公安执法中涉及的经济纠纷有两大类,一是因物权引起的纠纷,又分为物权归属清楚的纠纷和物权归属有争议的纠纷;二是因债权引起的纠纷,又分为涉债务人财物的纠纷和涉第三人财物的纠纷。纠纷的类型不同,公安机关处置时采取的措施应有区别。我国应构建公民自力救济制度,因物权、债权等原权利的不同设定不同的边界。公安机关处置经济纠纷,主要应采取行政调解、行政指导等非强制性手段,对纠纷关系明确、具有急迫性的纠纷,也可以采用强制性手段辅助人民法院解决。

经济纠纷案件;类型化;司法案例

一、公安机关处置涉经济纠纷案件的基本情况与主要问题

随着商品经济的发展,市场交易越来越活跃,由于我国信用机制还没有完全建立,在市场交易中还存在诸多的财产纠纷。本着高效、经济的原则,权利人通常采用自力救济的方式保护自己的财产权,从而引发大量的因经济纠纷引发的报警求助案件。据河南省某地市110指挥中心的接警记录统计:某地市城区平均每天接到有效警230起,其中治安案件56起,交通事故75起,群众求助(不构成案件)40起。在治安案件中48%是由民事纠纷引起的,群众求助中民事纠纷占37%,上述民事纠纷主要但不限于经济纠纷。

以下是笔者调研中整理的四起典型案件及其处理情况:

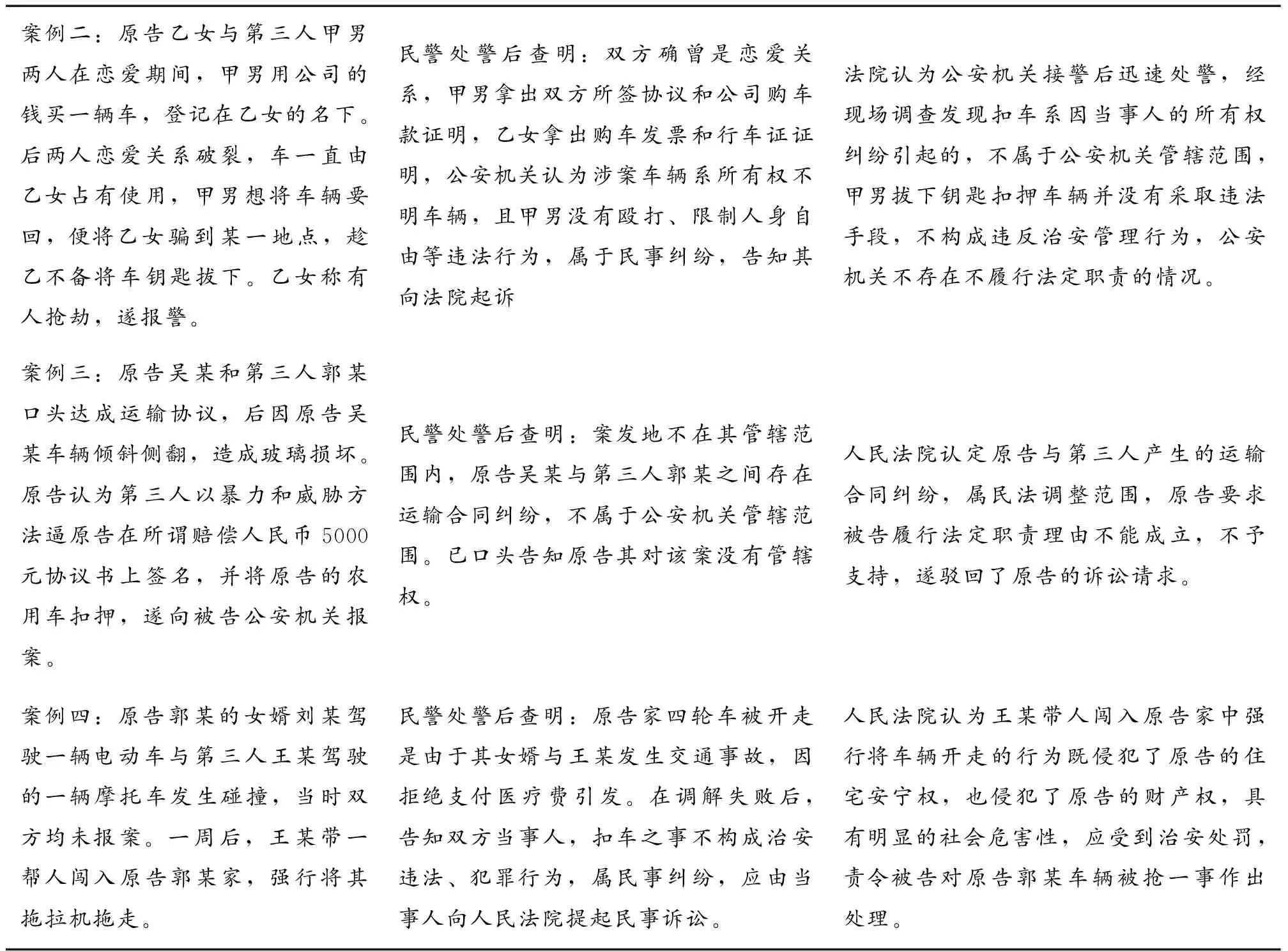

案情简介处警情况裁判结果案例一:原告蒋某现用的院墙被第三人潘某带人拆除,其所居住两间屋内的床及蒋某所放物品被抬到大街上。蒋某报警。民警处警后查明:蒋某所居住的两间房屋及院墙归第三人潘某所有,蒋某拒不返还的情况下实施了拆除部分院墙的行为,认为属民事纠纷,告知其向法院起诉法院认为潘某不存在限制人身自由以及毁坏财物的违法行为,被告接报警后及时出警并进行调查,告知当事人救济途径,已依法履行了职责,不存在行政不作为的情形。

案例二:原告乙女与第三人甲男两人在恋爱期间,甲男用公司的钱买一辆车,登记在乙女的名下。后两人恋爱关系破裂,车一直由乙女占有使用,甲男想将车辆要回,便将乙女骗到某一地点,趁乙不备将车钥匙拔下。乙女称有人抢劫,遂报警。民警处警后查明:双方确曾是恋爱关系,甲男拿出双方所签协议和公司购车款证明,乙女拿出购车发票和行车证证明,公安机关认为涉案车辆系所有权不明车辆,且甲男没有殴打、限制人身自由等违法行为,属于民事纠纷,告知其向法院起诉法院认为公安机关接警后迅速处警,经现场调查发现扣车系因当事人的所有权纠纷引起的,不属于公安机关管辖范围,甲男拔下钥匙扣押车辆并没有采取违法手段,不构成违反治安管理行为,公安机关不存在不履行法定职责的情况。案例三:原告吴某和第三人郭某口头达成运输协议,后因原告吴某车辆倾斜侧翻,造成玻璃损坏。原告认为第三人以暴力和威胁方法逼原告在所谓赔偿人民币5000元协议书上签名,并将原告的农用车扣押,遂向被告公安机关报案。民警处警后查明:案发地不在其管辖范围内,原告吴某与第三人郭某之间存在运输合同纠纷,不属于公安机关管辖范围。已口头告知原告其对该案没有管辖权。人民法院认定原告与第三人产生的运输合同纠纷,属民法调整范围,原告要求被告履行法定职责理由不能成立,不予支持,遂驳回了原告的诉讼请求。案例四:原告郭某的女婿刘某驾驶一辆电动车与第三人王某驾驶的一辆摩托车发生碰撞,当时双方均未报案。一周后,王某带一帮人闯入原告郭某家,强行将其拖拉机拖走。民警处警后查明:原告家四轮车被开走是由于其女婿与王某发生交通事故,因拒绝支付医疗费引发。在调解失败后,告知双方当事人,扣车之事不构成治安违法、犯罪行为,属民事纠纷,应由当事人向人民法院提起民事诉讼。人民法院认为王某带人闯入原告家中强行将车辆开走的行为既侵犯了原告的住宅安宁权,也侵犯了原告的财产权,具有明显的社会危害性,应受到治安处罚,责令被告对原告郭某车辆被抢一事作出处理。

上世纪80年代末90年代初期,由于公安机关介入财产纠纷出现大量乱作为、不作为,严重侵害了相对人合法权益,损害了公安机关形象,公安部于1989年下发《关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》,1992年下发《关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》,1995年下发《关于严禁越权干预经济纠纷的通知》,连续三次发文严禁公安民警插手经济纠纷。公安机关不得插手经济纠纷,已经成为公安民警的紧箍咒。但1995年《人民警察法》第二十一条规定了公安机关应当对公民提出解决纠纷的要求提供帮助,但没有规定具体“帮助”的方式。法无明文规定不得为,是依法行政对公安机关的基本要求,当前公安机关处理民事纠纷的方式主要是行政调解,主要依据是《治安管理处罚法》第九条和《道理交通安全法》第七十四条。那么对于不构成治安案件的经济纠纷公安机关是否有权处置?若不处置是否构成不作为?若处置应采用怎样的方式进行?对公民自力救济行为如何对待?对涉案的财物如何处理等,是公安执法实践中的重大疑难问题。笔者在调研中发现,公安民警在接处警后,经查明涉及到经济纠纷,即告知当事人属于人民法院管辖范围,当事人则认为公安机关不作为,不能正当履行保护自己财产权的法定职责,从而提起行政诉讼或者上访。笔者认为从引起行政诉讼的典型司法案件入手,分析行政权与司法裁判权的边界,总结败诉案件的经验,倒逼公安机关依法作为,充分保障公民、法人或者其他组织的合法财产权益。

二、公安机关处置涉经济纠纷案件的类型化分析

经济纠纷呈现出多种样态,甚至没有完全相同的两个案件。但万事万物皆有其共性,根据民法上财产权分为物权、债权、继承权和知识产权的划分标准,财产纠纷应划分为四类。鉴于继承权、知识产权不仅是财产权,还与人身权有密切联系,在本文中不做探讨,故本文所指的经济纠纷主要是物权纠纷和债权债务纠纷。物权是绝对权,是对世权,而债权是相对权,是对人权,二者在行使方式和救济途径上存在极大差异,公安机关在处置两类案件时采取的方法、手段和态度也应各异。

(一)因物权纠纷引发案件的处置

物权主要包括所有权、用益物权和担保物权。通过对典型司法案例的分析发现,因物权纠纷引起的报警求助案件主要有两类,一是物权权属明确情况下,因他人非法占有、使用、处分引发的纠纷。如案例一房屋和院墙属于第三人潘某的情况下,原告非法占有,房屋所有人请求排除妨害,非法占有人拒不配合情况下,权利人通过私力救济来维护自己的合法权益。二是物权权属不明确情况下,一方占有财产,另一方企图通过自力救济取得财产占有时当事人报警引发的案件。如案例二中乙女与甲男都有证据证明自己是争议车辆的所有权人,乙女占有车辆,甲男想要回车辆时引发的纠纷。

物权的本质是对物的直接支配,并排除他人干涉,权利人实现其权利无须他人的协助,具有排他效力、优先效力和物权请求权效力。“在其权利内容的实现过程中,具有直接追随客体排除他人干涉的效力” 。物权的排他效力是指同一标的物上不得设定两个以上内容相同的物权,如一个标的物上只能有一个所有权,以占有为前提的他物权也只能有一个。物权的优先效力包括两个方面的内容,一是物权之间的优先效力,如留置权优先于其他担保物权,登记的抵押权优先于未登记的抵押权等;二是物权优先于债权,在所有权与使用权权能分离的情况下,如所有权人将自己的房屋出租,同一标的物上既有物权又有债权时,物权具有优先于债权的效力。“物权请求权是指权利人在其权利实现上遇有某种妨害时,有权对造成妨害其权利事由发生的人请求排除此等妨害”[2]154。物权的排他效力决定了物权人可以对抗任何第三人,如果有他人干涉,使得物权的行使受到妨害或者有妨害的危险,权利人基于物权请求权效力,行使请求停止侵害、排除妨害、返还财产等各种请求权,以排除物权行使过程中的各种妨害,恢复权利人对物权的支配状态。权利人行使请求权可以通过提起民事诉讼等公力救济方式,也可以通过自力防御、自力取回等方式进行自力救济。我国民法中没有明确规定公民的自力救济权,但在法没有明文禁止且不损害社会公共利益和他人合法权益的前提下,应采取容忍的态度。故公安机关在处置涉及物权纠纷的案件时,首先应当查明争议的标的物权属是否清楚,不同情况采用不同的方式处理;其次,应当查明权利人行使自力救济权是否造成他人的人身损害,如果采用殴打、非法限制人身自由等手段侵害他人人身权,则权利人可能涉嫌治安违法或者犯罪,公安机关应针对具体的违法犯罪行为予以处理。

如果争议的标的物权属清楚,那么物权人就可以直接支配该物,无论其采取何种方式行使权利,任何人都不得妨碍。如上述案例一中权利人通过损毁自己财物的方式,拆院墙、卸掉门窗等,强行进入房屋,以迫使义务人返还财产,由于当事人损毁的是自己的财产,就不宜认定为故意毁坏公私财物的行为或者非法侵入他人住宅。相反,任何物权相对人都有不作为义务,不得非法干涉物权人行使权利。不论何人妨碍物权人行使权利,物权人均有权请求排除妨碍。经过公安机关的现场调查,判明物权关系明晰,公安机关应对“侵权人”释明法律规定,争取“侵权人”的配合,恢复物权人对其标的物的支配状态。若义务人拒不配合,在没有其他违法犯罪行为的前提下,公安机关只能维持现状,不得强迫“侵权人”停止侵害,只能告知权利人向法院提起民事诉讼,由人民法院强制执行。案例一判决书即是在认定所有权人潘某不存在损害他人合法权益的行为的前提下,认定公安机关履行了法定职责。

如果争议的标的物权属不清,如案例二中双方都有证据证明是所有权人,乙女持有车辆登记证书,甲男持有汽车买卖合同和交款收据等,此时应区别不动产和动产。

1.争议的物为不动产时,根据公示公信原则,记载于不动产登记簿的人推定为该不动产的权利人,即使公示的物权状态与实际的物权状态不一致,也不影响物权的效力。当事人不能随意进入他人不动产内,否则会涉嫌构成寻衅滋事,如果涉案不动产为他人住宅,不经同意强行进入,涉嫌构成非法侵入他人住宅。此类情况下公安机关只能维持登记公示的状态,告知当事人必须到人民法院提起民事诉讼以解决权属纠纷;对有涉嫌违法的行为进行查处。

结合相关文献调查我们发现在发生CRE感染的科室中,急诊科、ICU和手术科室是感染的“重灾区”,这可能是由于以上科室的患者大多病情危重,机体免疫力较差,大多会接受抗生素治疗,与医护人员接触更加密切等,因而更容易发生感染。多数学者都将既往接受过抗生素治疗,老龄患者,机械通气或其他有创支持治疗,慢性疾病,曾接受过移植或进行免疫抑制相关治疗等列为危险因素。还有研究者提出感染CRE为患者死亡的独立危险因素,而这也促使我们在平时的工作中将更加关注具有相关危险因素的患者。

2.争议的物为动产时,根据占有权利的推定效力,即推定占有人对占有物行使的权利合法,占有人行使所有权时,即推定其有所有权;行使质权时即推定其有质权,占有人无需举证,相反,有人主张权利时,必须提出反证。至于汽车、轮船、航空器等特殊动产,亦适用权利推定效力,物权变动以交付作为生效要件,以登记作为对抗要件。如案例二中争议车辆登记在乙女名下,乙女占有该车辆,公安机关即应推定乙女为权利人,并维持这种状态,即使甲男有足够的证据反证自己为实际权利人,公安机关也无权决定物权的归属,只能告知当事人提起民事诉讼。

(二)因债权纠纷引发案件的处置

债权纠纷的种类较多,如合同纠纷、侵权纠纷等。通过对司法案例的观察和公安执法调研发现,因债权纠纷引发的报警求助案件多是与债权人自力救济有关,大体分为两类:一是因债权纠纷引起的扣押债务人财产的案件。二是因债权纠纷引起的扣押第三人财产的案件。

孟德斯鸠为了权力的监督与制衡,提出了三权分立理论。我国虽不实行三权分立,但在我国国家体系建构中也贯彻分权思想,立法权、司法权、行政权承担不同的职能。“司法权以判断为本质内容,是判断权,是针对真与假、是与非、曲与直等问题,根据特定的证据(事实)与既定的规则(法律)通过一定的程序进行认识。而行政权以管理为本质内容,是管理权,它不一定以争端的存在为前提,其职责内容可以包括组织、管制、警示、命令、劝阻、服务、准许、协调等行动。” 债权纠纷由人民法院管辖是一个不争的事实。那么,行使行政权的公安机关能否处置债权纠纷?公安机关能否以经济纠纷为由一推了之,放任不管?从行政权的发展趋势来看,其经历了从“夜警国家”模式的消极行政、形式行政到“福利国家”模式下的主动行政、广泛行政,行政权不断膨胀。“复杂的现代社会需要行政机关具有司法职权,使这种授予(指向行政机关授予审判权)不可避免。”[4]55行政权渗透到司法权主要表现为行政复议和行政裁决。在我国,解决经济纠纷的途径主要有民事诉讼、仲裁、行政裁决、行政复议,当以上途径无法满足人们的利益诉求时,尤其是正当合法的利益得不到实现时,当事人难免采取过激的行为方式,如扣留人质、扣押车辆、威胁恐吓等。“行政权与司法权的相互渗透是不可避免的,但是这种渗透不能无休止地扩大,只有在法律许可的范围内的权力渗透才是有效的。” 因此,对于债权纠纷不能简单的一推了之。公安机关应当依法及时处警,控制现场秩序,制止过激言行,迅速将双方当事人隔离,稳定双方情绪,避免出现“于欢辱母杀人案” 之类的严重后果。然后通过现场调查,了解起因,对合法的债权纠纷,基于行政权的高效率特点,公安机关可以促成双方和解,不能达成和解的,公安机关绝不能对债权债务纠纷作出结论性意见,以行政权的强制性代替债权人追讨债务;对于非法债务,如赌债、高利贷等引发的债务,不应促成双方和解,而应进一步调查取证,对违法犯罪行为采取相应的措施。对权利人在救济过程中采取过激行为,如发生打架斗殴、损毁财物、扣押债务人或者第三人的财物、限制债务人及其家属的人身自由等,涉嫌违反治安管理或者犯罪,则公安机关必须对涉嫌的具体违法犯罪行为予以调解或者依法处罚。对于“讨债类”警情,公安机关最为困惑的是债权人扣押财物迫使债务人履行义务类警情的处置。债权是相对权,债权人只能向相对人行使请求权,不能向无利害关系第三人行使,债权“对人不对物”,故此类警情应区分针对债务人的物还是第三人的物。公安机关接处警时,在查明双方当事人存在债权债务关系后,应查明涉案财物的权属情况。

如果涉案财物为债务人所有,债权人扣押该财物,属于债权人的自力救济,公安机关只需查明在扣押财物的过程中是否有违法犯罪行为,比如权利人趁其不备将车钥匙拔下,扣押该车辆,由于法律没有赋予公安机关强制介入民事纠纷的权力,公安机关不能强行要求权利人将钥匙和车辆返还,尽量维持接处警时的状态;但如果权利人强行将债务人拉下车进行殴打并强行占有车辆,则公安机关就必须对这一违反治安管理行为进行处理。像案例三中原告称第三人采用暴力胁迫的方法使自己在赔偿协议上签字,公安机关在答辩期间提供了对原告和两个证人的询问笔录,并不能证明第三人郭某是否存在暴力和胁迫的事实,也不能证明第三人郭某是否存在强行扣押的事实,公安机关没有查明第三人在自我救济中是否存在违法行为,人民法院也没有查明,实属遗憾。

如果涉案财物属于与案件无利害关系的第三人的财产,应在查明情况后进行现场调解,责令债权人将财产返还无关第三人,若拒不返还,则涉嫌构成抢劫、抢夺等治安违法或者犯罪,另外还需查明债权人在“自力救济”中是否存在其他违法犯罪行为。如案例四中,原告郭某的女婿刘某与第三人王某发生交通事故损害赔偿纠纷,王某只能要求刘某履行赔偿义务,但王某却将原告郭某(刘某的岳父)的车辆扣押。王某带人强行闯入郭某家,将车辆拖走,已构成非法侵入他人住宅。侵权损害赔偿的民事责任和治安违法的行政责任及刑事责任是三种不同性质的法律责任,不能相互代替,公安机关借口王某等人应当承担民事责任而拒绝让有关人员承担治安行政责任是错误的。

通过对上述四个典型案例的类型化和差异化分析,笔者认为虽然四类案件的处理过程不同,但对因民事纠纷引起的案件,在案件管辖上有一个原则,即根据各种不同法律关系相对独立,互相不得替代的原则,如果属于纯粹的民事纠纷(包括物权纠纷、债权纠纷以及自力救济引起的侵权责任)应当由人民法院管辖,公安机关在此类纠纷处置过程中仅处于帮助的法律地位,积极促成双方和解,避免矛盾激化。如果因民事纠纷引发了治安违法或者犯罪行为,则民事纠纷部分由人民法院管辖,治安违法或者犯罪行为由公安机关管辖。明确公安机关的管辖原则及界限,对于防止公安机关不作为和乱作为具有重要的指导意义。

三、公安机关在处置涉经济纠纷案件中需把握的法律问题

(一)关于自力救济行为

法治社会禁止自力强制和自力复仇,我国相关法律中仅规定正当防卫和紧急避险属于侵权行为的免责事由,而没有规定自助行为。英国思想家洛克曾说: “法律按其真正的含义而言,与其说是限制还不如说是指导一个自由而智慧之人去追求他的正当利益。”[6]10我国法律中没有自力救济的规范,但又容忍自力救济行为,其结果是导致自力救济权的滥用。在当前我国信用机制尚未完全建立、公民的权利意识觉醒而法治意识又较低、公力救济存在固有缺陷的条件下,构建适合我国国情的自力救济制度是必要的,通过法律实现对自力救济行为的有效规制和引导,是与社会主义法治理念相契合的。构建自力救济制度,首要的是确定民事自力救济行为的边界。自力救济行为应基于基础性权利运行规则的差异性,即区分物权、债权等原权利的不同类型而设定不同的边界,否则容易引发自力救济权的滥用。

物权是支配权,是以对物的实际支配来行使权利的,行使物权不妨碍他人的自由,因此权利主体的自力救济行为指向的是自己的财产,对相对人的影响较小,物权自力救济行为的边界可以适当放宽。由于物权是对世权,具有追击效力,所以,物权自力救济行为是“对物不对人”的,物权自力救济行为无论对物采取什么样的救济措施,即使是损毁该物,也不构成侵权或违法犯罪。但如果对人造成了人身权的侵害,就可能会涉嫌构成治安违法或者犯罪行为。

债权是请求权,其权利的行使是对他人财产的“直接侵犯”,当自力救济指向他人的财产时,便是对他人自由的干涉。债权是相对权,债权自力救济行为是“对人不对物”,只要是债务人的财物,不论是否是债的履行标的,都可能成为债权人自力救济行为的实施对象,以敦促债务人履行债务。债权是可期待性权利,“这些可期待性利益尚未脱离债务人的实际控制,债权人对债权标的不享有支配的权利,债权自力救济只能间接作用于债务人的财产或者人身” 。 所以债权自力救济行为的边界应严格限制。笔者同意大多数学者的观点,债权自力救济行为的实施应具备如下条件:一是有合法的债权请求权;二是只能针对债务人或者担保人的财产或者人身,不能针对无利害关系第三人的财产或者人身;三是紧迫性、必要性和临时性。不能同时具备上述三个条件,对债务人的人身或者财产造成损害的,涉嫌构成治安违法或者犯罪。

(二)公安机关解决经济纠纷的途径和限制

公安机关作为政府职能部门,以维护社会治安秩序,保护公民、法人或者其他组织的合法权益为主要任务,当公民、法人或者其他组织与他人发生纠纷,认为自己的权利受到侵犯时,公安机关应当提供帮助,故公安机关帮助解决经济纠纷具有正当性和必要性。公安机关帮助解决经济纠纷涉及到警察权的行使。有人认为警察权的行使必须有法的明文规定,相关法律仅规定警察调解权,所以警察解决经济纠纷的途径就是行政调解,并且仅限于治安调解和交通损害赔偿的调解。笔者认为,警察权包括损益性警察权和授益性警察权。损益性警察权属于消极警察权,具有强制性,其行使会对行政相对人的权利造成不利影响,因此损益性警察权的行使必须有法的明文规定,遵循“法无明文规定不得为”的原则。授益性警察权属于积极警察权,不具有强制性,其行使体现了警察的服务职能,授益性警察权的行使不需要法的明确授权。《人民警察法》没有规定公安机关“帮助解决”经济纠纷的途径,笔者认为只要不采取强制性手段,不限制相对人的权利和自由,都不应当限制,如对双方当事人进行调解;对当事人释明法律,告知其维权的正当渠道;对侵权人或者债务人予以训诫;对当事人给予警察指导等等。

公安机关能否使用损益性的警察权帮助解决经济纠纷呢?有人认为,警察权的行使必须遵循公共原则,行使警察权必须有法的明确授权。而民事纠纷只是涉及私人利益,也没有法的明文规定,反对公安机关行使强制权来处理民事纠纷。笔者认为对于民事纠纷的处理不能一概而论。有的民事纠纷表面看起来只涉及双方当事人的利益,但如果公安机关不通过强制权限制一方当事人的人身权或者财产权,会使得权利人的权利事后更难救济或者不可能救济。如吃完饭不付钱就走,饭店老板报警后公安机关调解不成,放任该公民离开,会出现两种结果:一是饭店老板找不到该公民,自己的权利无法救济;二是饭店老板通过不合法的途径自力救济,因为在当时紧急情况下无法向法院起诉请求保护财产权,这样的结果势必危害到市场秩序和社会治安秩序。因此公安机关使用强制性警察权处理私权纠纷是有必要的。

公安机关有权处理私权纠纷并不是说公安机关对私权纠纷都可以行使强制权,否则会扩张警察权,侵犯相对人的私权利。那么公安机关在处理民事纠纷中如何寻求公权力行使与私权利保障的平衡呢?笔者认为赋予公安机关处理私权纠纷强制权的同时,必须对该强制权的行使条件予以严格限制。首先,该纠纷关系必须是明确的,当事人必须举证证明其有请求权,并且对方当事人无异议,使警察确信其合法请求权。如上述案例二中双方当事人都拿出证据说明涉案车辆是属于自己的,所有权关系不明确,公安机关就不能强制将该车辆给某一方占有。其次,该纠纷必须处于紧急情况下,具有急迫性。如上述案例一,虽然房屋的产权归属是明确的,但排除非法占有人的侵害并不具有急迫性,房屋所有权人完全可以通过提起民事诉讼来请求法院排除妨害。再如案例三中如果原告吴某能够证明其与第三人之间是运输合同纠纷,且其签订的协议是胁迫的,请求公安机关追回被扣押的车辆,公安机关就可以责令第三人郭某将车辆返还给吴某,因为郭某和吴某之间的纠纷,郭某可以通过诉前财产保全的方式进行救济,不是紧急情况下不扣押对方当事人的财产将无法救济自己的权利。第三,警察处理私权纠纷只能是辅助性的,不能代行法院之职,只能协助处理私权纠纷。如某债务人为逃避债务,搬离其住所,债权人无法提起民事诉讼,若某日两人在街上偶遇,债权人拦下债务人不让离开,并立即报警。此时公安机关不能强迫债务人履行债务,但可以帮助查找债务人的住址,以利于下一步提起民事诉讼,其实质是辅助司法机关处理纠纷。再如吃完饭不付钱,公安机关不能强迫付钱,但可以查明当事人的身份信息。

(三)公安机关对于涉案财物的处置

公安机关在现场处置因民事纠纷引起的案件时遇到的一个难点即是涉案财物处理问题。有人认为公安机关不能插手处理经济纠纷,因此财物的占有状态应保持民警处警时的状态;也有人认为公民权利不能通过自力救济的方式实现,因此财物的占有状态应恢复到自力救济之前的状态。笔者认为这两种观点都有绝对化之嫌。上述已分析,我国民法虽然没有明确自力救济的适用,但在紧急情况下也可实施自力救济,但自力救济有合法和违法之别。本文选取的四类典型案件都因自力救济引起,但由于经济纠纷的类型不同,对涉案财物的处理也各异。对因物权纠纷引起的案件,如果物权归属清楚,公安机关应当保护所有权人的利益,责令非法占有人返还财物;如果物权归属不清,应告知当事人向法院提起确认物权之诉,同时使物的占有保持处警时的状态;如果双方都没有足够的证据证明涉案财物的归属,则可能涉嫌有违法犯罪行为,为了维护公共利益的需要,公安机关应当对涉案财物予以扣押,妥善保管,待案件查清后予以返还;如果当事人涉嫌治安违法或者犯罪行为,涉案财物需要作为证据,应当将涉案财物予以扣押或者登记,待查清事实后予以返还。对因债权纠纷引起的案件,如果该财物属于无利害关系的第三人的财物,公安机关应当责令返还;如果查明该财物属于“债务人”财产,为达到法律效果和社会效果的统一,公安机关应对双方当事人进行现场调解,达不成调解协议,责令将财产返还“债务人”;如果扣押财物的“债权人”不能证明与对方存在债权债务关系,公安机关应当扣押涉案财物进行调查。

因经济纠纷而引发的案、事件的处理,是困扰基层公安机关的一大难题,处理不好,不仅不能保护相对人的合法权益,还会造成群众上访、群体性事件的发生,更会损害公安机关的形象,给公安机关扣上“不作为”、“乱作为”的帽子。在公安执法过程中,公安机关必须认识到警察调解、警察指导等非强制性手段在解决经济纠纷中的作用,厘清公民自力救济与违法犯罪的界限,做到不同类型的案件采取不同的处置措施,既不放纵违法犯罪也不任意干涉私权。

[1]王泽鉴.民法物权(第1 册)[M].台北:三民书局,1992.

[2]郭明瑞,房绍坤.民法[M].北京:高等教育出版社,2012.

[3]孙笑侠.司法权的本质是判断权——司法权与行政权的十大区别[J].法学,1998,(8):34-36.

[4]伯纳德·施瓦茨.行政法.[M].徐炳,译.北京:群众出版社,1986.

[5]张艳,张芳.在冲突中寻找平衡—行政权、司法权关系之重新定位[J].辽宁行政学院学报,2003,(5):1-3.

[6]洛克.政府论(下)[M].北京:商务印书馆,1964.

[7]沃耘.民事私力救济的边界及其制度重建[J].中国法学,2013,(5):178-190.

责任编辑:林 衍

A Study on the Types of Case Investigation of Economic Disputes by Public Security Organs-Based on the Experience of Judicial Cases and Inspiration

Jia Jian-ping

(Dept. of Law, Henan Police College, Zhengzhou 450002, China)

There are two major categories of economic disputes involved in law enforcement. One is the dispute caused by property rights and property disputes include disputes belonging to a clear property right and disputes over the ownership of property. The other category is dispute arising from claims, including dispute involving the debtor's property and dispute involving the third party's property. The public security organs shall take different measures of investigation according to different types of disputes. China shall establish a system of citizens' self-reliance because property rights, claims and other original rights set different boundaries. In order to deal with economic disputes, public security organs shall take administrative mediation, administrative guidance and other non-mandatory means and can also use a coercive means to assist the people's court to solve the relevant disputes.

economic disputes cases; categorization; judicial cases

2017-06-19

河南省软科学项目(172400410129)

贾建平(1975-),女,河南长葛人,河南警察学院法律系副教授,从事公安行政执法与民法研究。

DF035.30

A

1009-3745(2017)04-0122-07

——以债务人不知悉为中心*