《清代南部县衙档案》中的祈雨文献研究

吴佩林 曹 婷

《清代南部县衙档案》中的祈雨文献研究

吴佩林 曹 婷

祈雨是传统社会人类在旱灾发生时的一种祭祀与礼仪活动。《清代南部县衙档案》保存有大量主题集中、内容连贯、以颂扬神灵及官员自省为主的祈雨文献。这些文献围绕南部县衙展开,县官在祈雨过程中处于上传下达的核心地位,县衙官役是祈雨活动的重要参与者与筹办者。晚清西学东渐的时代背景中,知县对求雨方式产生质疑,但因祈雨活动能减轻民众恐慌、维护地方统治而依然存在。

《南部档案》;县衙;祈雨文献

祈雨,又称“雩祀”,是传统社会人类在旱灾发生时所产生的一种祭祀与礼仪活动,因其藴涵了不同地区的风俗习惯与民间信仰,暗含着人与天交流互动的重要资讯,同时又有官方的组织参与而受到学界的普遍关注。在19世纪初期西方人类学家已关注到这一现象,20世纪二、三十年代中国的民俗学家开始关注本土的祈雨习俗,并对古代的祈雨形式做了初步探讨。其后的很长一段时间,这一行为被视为封建迷信而加以贬斥,学界的研究也呈低迷状态。八十年代改革开放兴起,民俗学得以重振,祈雨又重新进入研究者的视线。总体而言,相关成果主要基于传世文献以及祈雨瑶、祈雨诗歌等口耳相传的民间文本,而对地方档案保存下来的祈雨文献则利用不足。事实上,清代的地方县衙档案,如《巴县档案》《淡新档案》《南部档案》《会理州档案》等保存有不少基层官方的祈雨文献,这些文献真实、生动、详细地记载了地方社会官民围绕祈雨的所思所为,是探知地方社会官民的日常生活、地方官员的救灾治理、官民神灵信仰的重要史料,具有较高的史料价值和研究价值。本文拟以《南部档案》的县衙祈雨文献为基础,就文献类型与概况、南部县衙以知县为主导的祈雨活动、知县眼中的祈雨功效等方面作一探讨。

一、《南部档案》中祈雨文献概览与释读

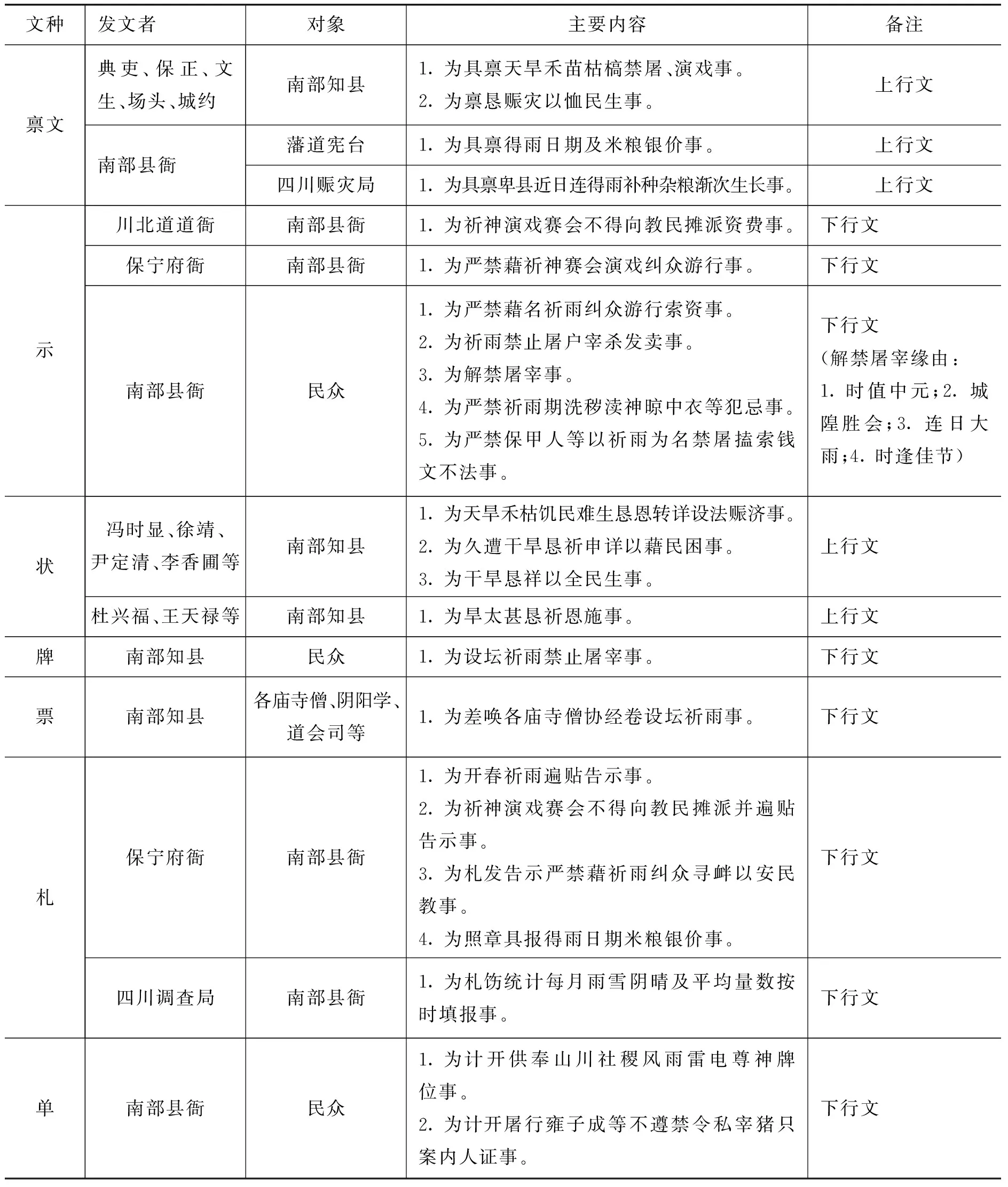

《南部档案》是指保存在四川南充市的清代四川南部县衙门档案,它是目前发现的历时最长、数量较多的清代地方档案,有23个目录,18186卷84010件。其中直接涉及祈雨文献的有11个目录,共28卷223件*主要依据为:西华师范大学、南充市档案馆编:《清代南部县衙档案目录》(全三册),中华书局,2009年。,时间主要集中在光绪三年至宣统二年,处于清朝晚期。此类文献不仅数量多,而且文种很丰富,包括禀文、状、牌、票、祭文、札、验折、示、单、牒文、疏等,其总体情况如下表所示。

表一 《南部档案》祈雨文献文种及其数量一览表

续表

从上可知,《南部档案》直接涉及祈雨的文献至少包括7、8、9、12、14、15、16、17、18、20、21等11个目录,其中7-401(34件),8-444(5件),9-903(9件),9-537(1件),12-270(4件),12-909(4件),12-910(1件),14-404(5件),14-899(8件),15-555(11件),15-573(3件),15-574(20件),15-985(22件),16-445(20件),16-357(2件),16-1072(3件),16-1076(10件),17-772(7件),17-453(5件),17-454(1件),17-916(16件),18-1481(9件),18-578(11件),18-581(6件),18-1359(2件),20-1058(4件),20-1062(1件),21-947(1件),共计28卷223件。就文种而言,禀文81件(7个目录),状35件(2个目录),牌11件(6个目录),票5件(3个目录),疏(祭文、祝文)35件(7个目录),札文8件(3个目录),验折(申)4件(1个目录),示30件(3个目录),单2件(2个目录),牒文12件(4个目录)。

上述文献有如下特点:

第一,主要包括人与人交流、人与神交流的两类文献

人与人交流的祈雨文献,主要为南部县知县同上下级的往来文书。按文书流向,包括上行文与下行文。按文书种类,包括禀文、示、牌、札、牒、状、单等。

表二 《南部档案》中人与人交流的祈雨文献

从上表可知,在南部县人与人交流的祈雨文献中,知县居于核心地位。首先,他要接受上级的指示,如保宁府向南部县饬文禁止游行示威、摊派演戏会资,南部县需汇报本县相关的水旱、米粮、银价、治安情况。其次,向下级传递上级的指示,受理下级的禀请,基于请示的内容与目的做出批示,如禁屠、开屠、设坛、禁止索化香资、严禁聚众游行等。这类文书的上传与下达有着严格的程序,行文较短,言辞朴实而简明。

第二类是人与神交流的文献,其文种主要是疏(祭文、祝文)和牒文。这类文献的独特之处在于是以地方神灵为祭祀祷祝对象,展示以知县为首的县衙官员对神灵的祈求与颂扬。祭祀场所不同,其祭祀文辞有也差异,不过这些文辞在陈述灾情、普降甘霖、泽润万物等方面却也殊途同归。此类文本语言优美、言辞恳切,善用比喻与排比来为文章增色。《南部档案》中这类文献篇幅长、数量多、内容丰富,立足南部县的情状,通过陈述灾情、恳求怜悯,赞誉神灵、希冀恩泽,自引责躬、为民祈福,虔求雨泽、祈盼感神等内容展开,直述南部久旱不雨民间的惨状与祈求者的诚心敬意,不仅表达了四川南部县民众对神灵的依赖与信仰,还再现了地方的生活文化实态。

第二,同一类型的文献相似度高,程式化明显

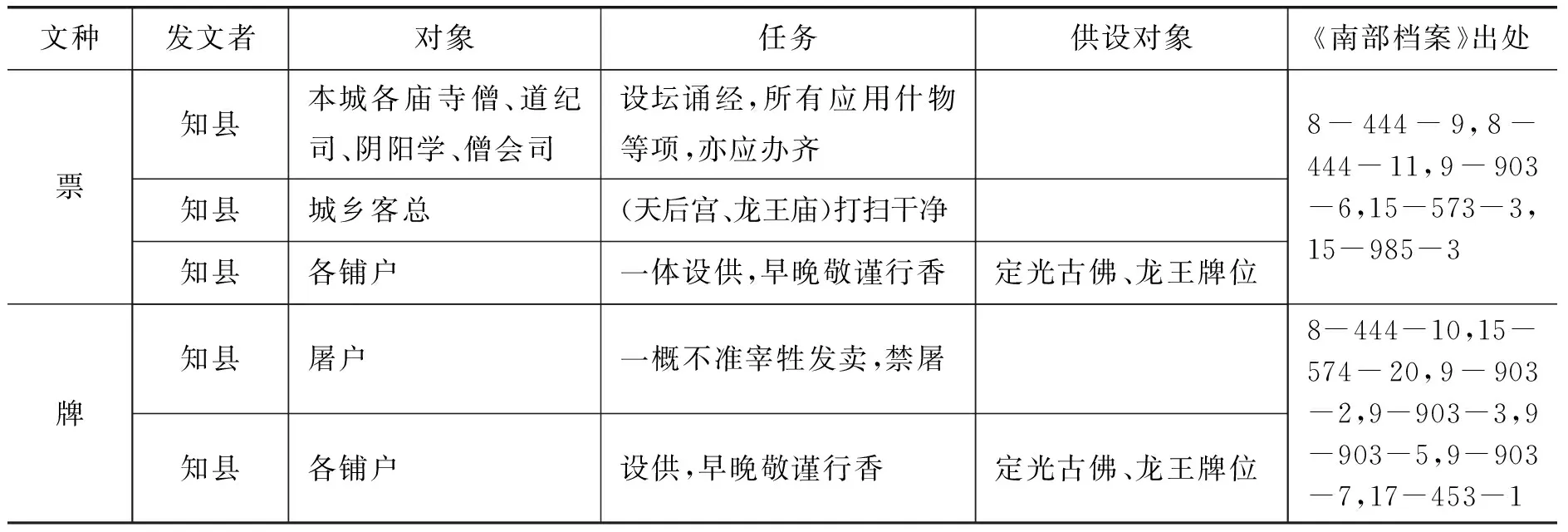

同一文种的文献虽然时间记载不同,但其发出者、接收者、所置办的任务与对象基本一致。如票,一般是知县传唤:(1)各庙寺僧、阴阳学、僧会司、道会司等随带经卷,设坛诵经;(2)城乡客总打扫龙王庙、天后宫,供设牌位,早晚行香。牌,一般为通知屠户一概禁屠,禁止宰牲,各铺户供设神灵牌位,虔敬行香。又如札,一般为禁止聚众入城游行、禁止摊派钱财。再如疏,一般为某年某月某日,知县带领训导、把总、教谕、巡检等以香楮之仪,感昭告于神灵,内容也大致分为陈述灾情、赞誉神灵、自罪责躬、虔求雨泽等四部分。

同一文种的文献因内容、目的、指示具有相似性,其格式程式化明显。以票为例:

光绪十一年:

正堂李(全衔)为传唤事,票仰该役前去,速传僧会司学帆、阴阳学代办、道会何晏瑷随带经卷法器,刻即随票赴案,听候本县定期于五月□日设坛诵经,虔求雨泽,所有应用什物等项,亦应办齐,在彼伺候,再饬城外乡保客总预将龙王庙打扫洁净,传谕各铺户一体设供龙王牌位,早晚敬谨行香,毋违干究,慎速须票。计开什物云云。

光绪十一年五月十七日。*《南部档案》8-444-9,光绪十一年五月十七日。

光绪二十七年:

钦加保宁府南部县正堂加五级议叙加二级记录十次史为传唤事,票仰该役前去,速唤僧会司智宽、道会司王崇疆、阴阳学敬炳南随带经卷法器,刻即随票赴案,听候本县定期于二月十一日设坛诵经,虔求雨泽,所有应用什物等项,亦应办齐,在彼伺候,再饬城外约保客总预将关帝庙打扫洁净,传谕各铺户一体设供龙王牌位,早晚敬谨上香,毋违干咎,慎速须票。计开什物云云。

光绪二十七年二月初九日礼房呈。*《南部档案》15-573-3,光绪二十七年二月初九日。

以上两则票文,除了前衔、日期、文辞、地点稍有差异,其主体内容大同小异。在祈雨仪式中,对特定的对象也有特定的表达用语。

针对龙王,一般用语为:

龙王尊神位前,曰:伏以耕凿有关民命,雨旸尤仰天心,惟神保障新安,御灾捍患,固己民受其福,物被其膏矣,兹者田土干燥,正需膏雨之时,亢阳连朝,将有枯槁之虑。OO等有辜职守,抱疚寸衷,虽知咎系藐躬,未免政多失德,然念责无旁贷,岂宜殃及群生,用是禁屠设坛,虔诚祈祷。伏乞,神灵默佑,吁恳苍穹,广施霖雨之膏,克慰云霓之望,既沾且渥,幸时节之不违,如膏斯流,俾秋成之有赖,伏恳甘霖普被,沛大雨以为期,惠泽宏施,荷生成而永戴,谨疏。*《南部档案》15-985-5,光绪二十八年四月十五日。

针对城隍,一般用语为:

城隍尊神之位前,曰:伏以田家作苦,粒食维艰,百谷顺成,三农乃慰,南邑山多地瘠,民鲜盖藏,犹膏雨之愆期,致嘉禾之待泽。OO等职司守土,自愧凉德,虽厪念夫民瘼,难感召乎。天和维神功昭润泽,德鉴明幽,悯斯时亢旱之灾,慰黎庶云霓之望,伏祈,雷霆号令,丁甲驱驰,苏地脉以芸生,翻天河于绝顶,务使千村鼓舞,万井欢呼,畊南山之田,龟圻顿冺,吸西江之水,鲋涸立苏,造福一方,蒙庥四境,群黎幸甚,职等幸甚,谨疏。*《南部档案》15-985-11,光绪二十八年四月廿八日。

针对天后娘娘,一般用语为:

天后娘娘尊神位前,曰:惟神有灵,泽润生民,屡申虔祷,雨未降临,阴霾四合,隐隐雷声,旋即日出,三农忧深,禾稼枯槁,霓望弥殷,自维德薄,感召无灵,为民请命,再沥丹忱,伏祈神格,油然作云,雷奔电掣,立沛甘霖,拯兹涸鲋,一雨兼旬,丰年报赛,共沐殊恩,下怀悚切,冀鉴虔诚,谨疏。*《南部档案》18-1481-7,光绪三十四年七月初七日。

这些格式化的表述一方面说明了相关的文书制度发展到清代已经定型,另一方面也反映了祈雨仪式的程序化与模式化。

第三,以颂扬神灵、官员自省为主

南部县的祈雨活动,表现为对神灵的至诚至敬,并没有出现官员斥责百神*如明代官员何乔新的《山西祷雨文》:“夫修缺政以保民者,吏之职也;沛甘雨以济旱者,神之责也。风雨不时,麦菽不艺,岂惟吾曹之罪哉?神亦不得辞其责焉!”(明)何乔新:《椒邱文集》卷二十七,四库全书本。文中将神灵与官员放在对等的位置上,吏受命于天子,而神灵受命于上天,都应履行自己的职责与义务,强烈地表达了自己对神灵未能履行捍患御灾职责的不满与斥责。及过激的行为*如洪武二年(1369年)松陵大旱,“太守陈府公初下车,首诣瞿昙祠求雨,十日不降,守怒,欲焚昙像,浮屠氏拜以免。”见(元)杨维桢:《东维子文集》卷十,四部丛刊景旧钞本。,在南部民众的意识里,神灵是无所不能、无所不包的,掌管着民间的福祸凶吉,而向神灵申诉因久旱不雨民间的具体灾情则是期盼获得帮助的第一步:

兹者时当季秋,兼旬不雨,四野切祈年之祝,三农深望岁之衷,而水凅田畴,抱瓮者切鱼枯之泣,阳骄陇亩,荷锄者兴龟坼之悲,言念情形,实深焦灼。*《南部档案》8-444-13,光绪十一年□月□日。

祈雨者指出南部县山多地少,收成全赖雨泽,正值秋收之际,兼旬不雨,三农四野望雨甚殷,而雨水愆期对土地、农作物、鱼类存活等都不利,以朴实的言语道出现实的困境。然后,官员作为百姓的父母官,未能保护一县之祸福,面对久旱不雨的现状,官员并没有责怪神灵,而是反思政治得失,将部分原因归于自身能力、品德的欠缺:

(知县、教谕、训导、把总、县丞、巡检、典史)等有辜职守,抱疚寸衷,虽知咎系藐躬,未免政多失德,然念责无旁贷,岂宜殃及群生。*《南部档案》8-444-13,光绪十一年□月□日。

官员认为因自己政多谬失,以致酿成旱势,希冀神灵不应殃及群生,继而伏乞神灵广施甘霖、仁爱德政、庇佑百姓,表达出虔求雨泽的诚心敬意,

伏乞龙王尊神,潜扶默佑,吁恳苍穹,广施霖雨之膏,克慰云霓之望,庶几既沼既渥,幸东作之无违,斯仓斯箱,俾西成之有庆,更冀鸿施讯赐。*《南部档案》8-444-13,光绪十一年□月□日。

在其他祈文中,类似的对神灵的赞扬不胜枚举。官员希望通过颂扬的方式祈求神灵眷顾、期盼上天救助,及时普降甘霖。面对久旱不雨的现状,南部官员并没有做出极端的行为,反而从现实生活中寻找原因:

苍穹示儆,倏降凶荒,总由赤姓辜恩,自罹罪孽,或皆伦常之道,或违礼仪之端,或滛欲滔天,或残横匝地,或痴爱贫婪利于己,或诪张诡诈侵于人,或作犯奸科,或流亡贼盗,为不善,固深负乎鸿慈,教养无方,实有渐于雉化。*《南部档案》15-574-9,光绪二十七年五月初七日。

并指出:

丁男忏悔,改过自新,子妇皈依,摅忱回向,我黍与而我稷翼,斯箱满而斯仓盈,博济弥涯,待展馨香之报。*《南部档案》15-574-9,光绪二十七年五月初七日。

除了从现实生活中寻找原因、解决问题外,官民还为神灵提供更为虔诚的供奉、祷祝。以知县为首的官员认为自己身居官职,理应担负起为民请命的重任,如一则祭文中所言:

职等身居民上,忧积怀中,待泽维殷,告虔殊切,谨设齐坛,竭诚祈祷,仰维圣帝顾兹黎庶,转达天聪,沛以甘霖,锡民祉福庶几,恩波普被,肤寸合于崇朝,喜雨咸歌,泽尺符于望岁。*《南部档案》8-444-12,光绪十一年八月廿八日。

这类祈雨文献数量极为丰富,官员认为只有大家齐心协力虔诚的祈祷、诚敬的供奉才能感动上天,实现降雨的目的,这些都完全有别于一些地区采取恫吓、斥责百神的方式。

第四,《南部档案》中的祈雨文献不同于传世文献与民间的祈雨歌瑶

传世文献中的祈雨资料多保存于方志、通史、官员的文集和官箴书里,其记载往往寥寥数语,内容零散且不系统,如《四川通志》所言“乾隆七年,定旱岁祭雩祈雨,涝则禜祭城门,祈□其行礼,俱同雩祭。”*(嘉庆)《四川通志》卷八十一,清嘉庆二十一年木刻本。又如“圣镫寺在治东六十里罗获山,明嘉靖二年建,清嘉庆三年补修,有井乡民祈雨多应。”(民国)《新修南充县志》卷五,民国十八年刻本。此类记载经常一提而过,没有进行细致的描写与探讨。民间祈雨歌谣是民间在祈雨活动中念诵的文本,在传统社会,民间活动常不载于官方文献,现存的民间祈雨歌谣得以流传下来,多有赖于民间口口相传。祈雨歌谣中的祈求者一般为社会弱势群体,如80岁的老人、3岁的小娃娃,守寡的老婆婆。*侯廷亮:《灵石歌谣集成》,山西人民出版社,2005年,第100-150页。他们以哀求的方式表达自己的悲伤与痛苦,希望博得上天的同情与眷顾,如“天干啦,火着啦,娃娃哭的吃馍呀。天旱不收没有馍,娃娃饿得不得活。天爷天爷再不下,我七个寡妇撕赶上嫁。”*辛景生:《渭南地区歌谣集成》,三秦出版社,1989年,第108页。同时,祈雨歌谣所敬奉的神灵也更为丰富,如《十大接神图》中提到玉帝、王母娘娘、佛主三圣人、神农皇帝君、九天仙女神、十殿阎君神等神灵。*《十大接神图》,转引自苑利:《华北地区龙王信仰》,北京师范大学出版社,2000年,第190页。不仅有民间传说,还有佛家、道家等人物作为祈求的对象,不论职司大小、地位高低、性恶性善,只要能给民众带来现实利益的,一律加以祭拜,具有信仰的多样性与功利性。

作为官方基层社会“活”的文本,《南部档案》中的祈雨文献主要紧扣南部县衙展开,主题集中,叙事完整,脉络清晰,不仅反映了知县与民众、神灵的交流沟通,还反映了晚清知县对祈雨功效的态势。官府往来文书是知县在处理政务的过程中形成的记录,也是人们处理日常事务的工具,可作为法律的凭证,具有较高的真实性,对其进行研究不仅能从官民的互动中反映出地方的运作与治理,还能从批示中反映出晚清知县对祈雨功效的心理态势。*在知县看来,维护治安、征收赋税和司法是其最重要的职责,也是考成的关健依据。瞿同祖:《清代地方政府》,范忠信译,法律出版社,2011年,第29页。祈雨疏作为知县与神交流的重要文本,它以散文或散韵参半的形式写成,具有一定的文学性,内容主要为知县为首的县属官员对龙王、天后娘娘、关帝等神灵的祈求,没有出现名山大川及先贤名臣等自然神与人格神,更为重要的是祈雨疏中以知县为首的官员的祈求较为理性,晓之以理,动之以情,如:(1)文中陈述久旱时南部的具体灾情,给予一种视觉上的冲击感,浸染一种无助的氛围;(2)神灵被赋予了高贵的品格,这种定位注定它会济世救民;(3)人与神存在共同的利益纽带,神为民降福雨泽,人为神提供丰盛的祭祀;(4)久旱不雨是由官吏“政多失德”造成的,不应殃及群生、祸及百姓,试图通过讲事实、摆道理的方式“说服”神灵普施甘霖、造福民间。

二、南部县衙门以知县为首的的祈雨活动

据清末《南部县乡土志》记载,四川南部县以水稻为大宗,辅以粟、谷、高粱、豆、苕等农作物。水稻在三、四月的插秧时节需要适量的雨水,在七、八月的生长期也需要高温和雨水,同时,七、八月份也是麦、粟、高粱等作物的生长成熟期。在这两个时段里,农作物对雨水的需求比较大。而该县位于四川盆地东北部,山多地瘠。春旱,回暖不稳;夏热,雨水多,但分布不均,常旱涝交替,气候的变化对农作物的影响十分明显。衙门的祈雨时间也集中在三、四、七、八四个月份。

地方官员深知雨水对于百姓来说是维系地方的大问题,因此十分关注本地的得雨情况,并及时向上级汇报(上级也需对治所内的基本情况有所了解),以便及时赈济。《南部档案》中就有多则南部知县上呈督宪、藩府的关于得雨日期的禀文,如:

遵查光绪二十九年三月初一日起,至十五日止,初四日雨,亥初起至子初止;初五日雨,子初起,至巳正止……以上十五日得雨五次,地土滋润,田水充足,胡豌二豆现已上市,小麦、菜子均在结实,谷稻尚未播种,至卑县仓斗一石,合市斗四斗二升五合,现在市斗上米,每石价银拾两零二钱,中米每石价银九两八钱五分,小麦每石价银七两四钱,黄豆、豌豆每石价银六两六钱,胡豆每石价银六两五钱,包谷每石价银七两三钱,市平银一两合库平九钱四分九厘,市平每两易制钱一千二百四十文,所有得雨粮价各情形,理合遵章禀请。*《南部档案》16-445-1,光绪二十九年三月十六日。

由上不难看出,雨水对南部地区的米价、粮价、银钱等方面有重要影响,而这几方面正是影响百姓生活、维护地方稳定至为关键的因素,才会有“将曾否得雨深透,并米粮贵贱,豆麦歉熟,以及播种插秧情形,半月禀报一次”*《南部档案》16-445-1,光绪二十九年三月十六日。的记载。知县作为当地的父母官,深知久旱不雨对百姓造成的危害,对于民众设坛请雨禁屠的要求一般会准予。

在祈雨活动中,知县扮演着重要的角色,上传神意,下达民情,并亲自组织、参与,一般分为三步进行:

第一步,民众请求,知县旱祷

首先,民众提出禀请,如典吏、保正、文生、城约等具禀向南部知县陈述久旱无雨民间作物的播种、生长、收成情状及造成的直接后果,请求设坛虔心祈祷,诸类禀文:

两载遇旱,农民无收,数家绝食,饥民需费孔殷,是到(世道)浇漓无处告贷。各保己身自顾不暇,老少饿毙沟渠,兼无衣棺。*《南部档案》15-985-1,光绪二十八年四月十五日。

今夏以来,雨泽稀少,兹值秧苗长养之际,刻逢天气炕旸,田水枯干,前种豆麦惨遭烈风冷于昼行,打坏未收一半,瓜果菜蔬亦概干死,且红苕病旱极太甚,是以米价昂贵,可怜贫民,遭此饥荒。*《南部档案》12-909-1,光绪二十一年五月廿二日。

面对此情状,知县会做出批示,如:

准如所请,惟甫立坛,夜间即骤雨。*《南部档案》9-537-1,光绪十二年三月十九日。

又如:

现任本县设坛祈祷,务各共关精诚,当能感召,天庥也。*《南部档案》12-909-2,光绪二十一年五月十五日。

知县作出同意的指示后,将统筹安排祈雨事宜,如下:

表三 知县旱祷过程发文对象与任务

同时,知县对民众发出告示,对其有所公告劝诫,并通知事项,如:

各场乡民,贤愚不等,合有以念经祈雨为名,百什成群,恃众横行,掠取小贸饮食,强拿物件者,实属不成事体,合行示禁。*《南部档案》16-1076-6,光绪三十年五月廿二日。

又如:

天旱祈祷,雨必随行,上流两岸,理应洁清,倘洗秽物,亵渎神明,中衣尤忌,干谴非轻。*《南部档案》16-1076-8,光绪三十年六月廿二日。

设坛祈雨,禁止屠宰。*《南部档案》16-1076-1,光绪三十年一月十五日。

一切准备工作就绪后,知县将率领教谕、训导、把总等县属官员到龙王庙、天后宫等地设坛祈祷。在南部县的民间信仰中,龙王庙、天后宫是摆放龙王牌位、天后娘娘牌位*南部祈雨供奉的神灵一般为龙王与天后娘娘,《南部档案》8-444-3中记载,祈晴供奉的神灵为“太阳神君、三界神祗、雨神、风伯、江渎尊神、龙王尊神、本境社稷、本境山川。”祈雨时各个地区供奉的神灵各异,除龙王外,福建地区还供奉山神,江南地区还供奉观音、人格神(乡贤、名宦),山东地区还供奉玉皇大帝、关帝等等。的重要场所,只有让神灵知悉民间的灾情,才能大显神通,普救百姓。因此,知县诵读祈雨文(疏)就成为祈雨仪式中必不可少的环节,也是重要组成部分,知县主要通过陈述灾情与颂扬神灵的方式博得神灵的怜爱与同情。在知县反复祷祝无效后,将采取下一步行动。

第二步,知县牒城隍*牒文,作为平行文的一种,主要用于平级或不相隶属的等级之中。

城隍是冥界的地方官,在知县眼中,城隍是平起平坐的“同僚”,容易沟通。试举一牒文如下:

特授保宁府南部县正堂加五级议叙加二级记录十次史为牒请驱除旱魁,以救民命事。窃惟南邑地处高原,土忧燥暵,当耕作兴方之际,雨泽维艰,正群黎盼望之时,甘霖不沛,浓云密布,逐去者辄有烈风,黍稷就枯,为虐者定因旱魁,倘及时而不雨,恐变凶年,非请命以止风,难成乐岁,维神位崇冥府,阴阳之爕理维均,泽溥人寰,休咎之转移必 ,为此牒呈辅德大王尊神位前,伏乞转达上苍,早降甘霖,驱除旱魁,以免民遭亢旱,望切望速,须至牒者。

右牒呈

本县城隍全衔

批:速办

光绪二十七年五月初七日礼房呈

稿 行*《南部档案》15-574-8,光绪二十七年五月初七日。

“速办”说明城隍对于知县而言是一种同级间更为直接、简便的交流,牒文内容表达出希望城隍向上苍转达民间疾苦,共同守护好百姓的意图。但另一方面,城隍毕竟是“神”,知县作为“人”,又必须对神保持应有的尊重与敬仰,而“牒呈”一般用于比自己地位较高者。即使对城隍的失职行为不满,也没有严声斥责,而是采用较为委婉的方式诉说,“职比阳官,事司一线,顷岁值连荒,何堪复旱。”*《南部档案》17-453-4,光绪三十一年六月十八日。相对而言,知县对于其他神灵的言辞则较为恭敬、敬重,这与诉求对象的“官阶”、“等级”有密切的关系。

第三步,龙潭请水

倘若前两步的旱祈失败,人们将到龙王真正的寓所——龙潭(龙王真身所在地)祈雨,俗称“请水”。龙潭一般位于地势险峻、人迹罕至、水量丰富的深潭,如“县东三十余里有黑龙潭,巉巗绝壑,浪涌波惊”,*(道光)《南部县志》卷十二,清道光二十九年刻本。请水前,知县会提前告知百姓,做好相关准备工作:

正堂邓示谕县属军民人等知悉,照得现值秧苗栽种之际,雨泽稀少,田水干枯,兹本县择期于本月□日会同合城文武各官及绅耆人等,恭诣黑龙潭请水,设立洁坛,重申祈祷,所有城乡市镇屠户,即于先一日起,一概不准宰牲发卖,俟雨泽大沛,再行示谕开屠,尔约保等,务各传谕铺户居民人等,各发诚心,供设行雨龙王牌位,早晚敬谨上香,毋稍亵慢,用期感召,各宜凛遵毋违特示。

右牌通知

光绪二十八年四月十七日礼房呈。

稿行*《南部档案》15-985-6,光绪二十八年四月十七日。

之后,以知县为首的官员亲自步祷到龙潭请水,可谓是最为重要、最为关键的一步,史料中对于知县的请水活动亦有较多记载,如“甲子五月,邑大旱,公(知县)访深潭祷雨,以深潭为龙神所栖……公步行徃祷之,雷雨大作,邑人称公至诚所感,公于西关外建龙王祠,每岁春秋祀之。”*(道光)《南部县志》卷十二,清道光二十九年刻本。《南部县乡土志》中也有“龙洞潭在县南七十里,潭岸一穴莫测浅深。相传有龙居焉潭水时,潮声闻数里,每值天旱淘潭祈之雷雨辄应”的记载。在此过程中,民间辅以“烧旱魁”、“玩水龙”、“唱雨戏”等方式进行祈祷。如果还未降雨,就将久旱不雨的责任归于民间的诚心不足等,并重复整个祈雨过程,直到甘霖普降。

在祈雨过程中,知县是积极筹划参与者,一方面为了祈求农业的丰收,另一方面为了博得所统治下的百姓对自己的认可,树立良好的形象,在此过程中,不仅与上级、民众保持着良好的互动,还以地方主人公的姿态与神灵进行交流沟通,彰显了体恤民瘼、勤政爱民的思想,侧面也昭示了尊卑有别的观念。

三、晚清南部知县眼中的祈雨功效

从《南部档案》祈雨文献中可知,对关系百姓疾苦的祈雨要事,地方长官很关心,不仅亲自主持参与,还经常反思自己的政治得失。在传统农业社会,祈雨作为久旱应对灾荒的一种“有效”方式,已作为一种生活习惯根深蒂固地存在于百姓的信仰传统及日常生活中。

但至清末,随着中国与外界越来越多的接触与交流,传教士作为较早一批进入中国境内的人员,以科学服务于传教,以正统反对异端的立场批判中国由来已久的求雨言说。*1837年,基督教传教士在《东西洋考每月统记传》中刊发了一篇题为《格物穷理》的文章,指出“各山川、海面、林野、田亩,恒时飘散泄气,霄湿腾天,即成雾云而合也。雾集叆叇,愈久愈重,不可浮气,就落,正是下雨矣。”(《格物穷理》,《东西洋考每月统记传》1837年10月)随着时间的推移,挑战的姿态愈益明显,直指中国的求雨信仰,1881年传教士在《益闻录》刊载的《占雨论》一文,认为占雨之行为实属“诞妄之谈”,把中国传统的祈雨神话数落了一番,并系统介绍了西方学者的相关解释。(《占雨论》,《益闻录》1881年第109期)基督教传教士提供的关于降雨的竞争性解释,其中既包含科学知识,也包含宗教,对中国求雨信仰展开了持续的批评。具体内容见张洪彬:《向谁求雨:晚清基督徒的言说及国人的反应》,《民俗研究》2015年第5期。面对其极具竞争性的解释,中国的知识分子开始吸取其宣扬的“科学——自然神学”*在基督教神学里,科学是服从于上帝的,宗教与科学并不是必然矛盾的。基督教对求雨的批判,一方面是科学对非科学的抨击,另一方面是以一神论为宗旨的基督教对中国多神论的驳斥。见张洪彬:《向谁求雨:晚清基督徒的言说及国人的反应》,《民俗研究》2015年第5期。中的科学部分,摒弃其宗教意涵(一神论)。随着时间的推移,越来越多的知识分子开始用“理性”思考祈雨,但对其功效却有另一番考虑。如,光绪二十八年(1902),四川全川大旱,受灾地区达80余州县。*四川省档案馆编:《辛亥革命四川灾情》,四川省文史资料研究委员会:《四川保路风云》,四川人民出版社,1981年,第24页。南部县自不例外,于是四门城约向县官具禀,要求设坛祷雨,全文如下:

具禀

四门城约杨玉春、杨佐卿、赵宗清、李荣繁为公恳示禁,以恤民生事。情本邑前去,两载遇旱,农民无收,数家绝食,饥民需费孔殷,是到(世道)浇漓无处告贷。各保己身自顾不暇,老少饿毙沟渠,兼无衣棺,尸身暴露,难堪□□,蒙仁恩蒞任,德政清廉。见此去冬田中水涸,闾阎情惨,不忍坐视,即筹赈济以卫民生。札饬绅首、保甲给赈,并发仓谷补济饥民,显救残生。刻遇春耕,常下小雨,田中无水,皆因小满节令,农民吃水俱无,深望甚急无法,约等奉公,理应切恳禀明,恩主垂怜以恤民生,泣恳县牌出示屠沽,抑或设坛虔心祈祷,恳天和大降,普救民命苏生,合邑同沾大德。伏乞大老爷台前施行。*《南部档案》15-985-1,光绪二十八年四月十五日。

上文为城约给县官的一份禀文,描述了天旱无雨民间的惨状,祈求知县以恤民生,设坛祈祷,而时任知县的批示,如下:

南部自唐宋元明以来,往往苦旱。天心仁爱岂有所偏,良由乡民太愚,水利不讲之故,尔等当劝民多种树木以通天气,多开井泉以达地脉为要。至祈求雨泽,业已择期。本县德薄能鲜,未知能有效否也。*《南部档案》15-985-1,光绪二十八年四月十五日。

知县指出南部自古以来天气苦旱,多种树木、多开井泉才是治旱利民的良策,通过知县的批示易知南部知县对本地情况相当熟悉,并具有一定的学识,*1873年,刊物《中西闻见录》就言树木可以引来降雨。(《栽树引雨》,《中西闻见录》1873年第6期,)1902年,刊物《万国公报》建议中国缺少雨水的北方应植树引雨。(《种树致雨》,《万国公报》1902年第156期)虽然对祈求降雨并不认可,但他们对历史上因灾荒的频发而引起的社会秩序的紊乱乃至民变现象有着深刻的认识与警惕,在清末时局动荡、官民贫困的情况下,兴修水利、扩大灌溉面积等措施实现不太可能,而栽种树木引雨则需要一个漫长的过程,面对民众的恐慌情绪,为了稳定地方秩序,只能无可奈何的准予设坛祈雨。

但对于因祈雨导致的破坏地方治安及教民冲突*基督徒对本土信仰的批判与排斥,是导致教民冲突极其重要的因素。地区的求雨活动具有很强的公共性与强制性,许多基督徒不缴纳祈雨会资、不参加举行的祈雨活动,引起了百姓强烈的不满与敌视。的行为,知县是严厉摒弃的,如“本年二月十六日,突有阆中县祈雨乡民邀众入城,到文武各署及沿街铺户索化香资,竟敢恃众向天主教估化祈雨香钱,打殴柜台门窗……”*《南部档案》15-555-5,光绪二十七年三月□日。对于这种情况知县示谕“城乡市镇,俾众周知,……如有藉名祈雨,紏众游行情事,立即实力阻止,以靖地方,而安阖闾”;*《南部档案》15-555-6,光绪二十七年三月初五日。“今查各场乡民,贤愚不等,有以念经祈雨为名,百什成群,恃众横行,掠取小贸饮食,强拿物件者,实属不成事体。”*《南部档案》16-1076-6,光绪三十二年五月廿二日。对于此类事件指出“该团保等务须随时稽查,妥为弹压,如果任其横行,定惟团保等是问。”*《南部档案》16-1076-6,光绪三十二年五月廿二日。官员把维护地方社会的稳定视为首要职责,坚决打击扰乱地方秩序的行为,如辽宁省档案馆编著的社会生活档案中也有省长等对酬神演戏的批示,“查乡间演戏最易聚集匪额,争斗生事……协同该巡官妥为镇压,禁止倘致生事”*辽宁省档案馆编:《中国近代社会生活档案》(东北卷),第5册,广西师范大学出版社,2005年,第377页。、“呈悉近拨拳团纷纷,呈报股匪蠢动……所请演戏之犮碍难准行。”*辽宁省档案馆编:《中国近代社会生活档案》(东北卷),第5册,广西师范大学出版社,2005年,第394页。从这些资料可知,社会治安问题成为地方官员不准演戏祈雨、禁止民间聚众集会的缘由。

对知县而言,祈雨活动采取认可还是禁止的举措,是以政府能否实现对地方社会的有效控制为前提的。统治者并不排斥民众对自然神灵的崇拜与信仰,关键是这种信仰是否损害统治者的切身利益,是否危害全国稳定的统治秩序。当祈雨未影响到当地的统治秩序时,知县很重视祈雨带来的政治功能,不仅提供了一个彰显自己关心民间疾苦的绝佳机会,提高了自己的政治威信,还减少了他们面对自然灾害手足无措的恐惧感,避免民心失散,知县得以维持当地社会的稳定与和平。与此同理,从一个县城上升到一个国家的层面,就如祈雨而言,周朝时朝廷就派专职官员组织与主持祈雨,巫*祈雨活动历时之久,可以追溯到先秦时期的《祷雨辞》,载:“政不节与?使民疾与?何以不雨至斯极也!宫室崇与?妇谒盛与?何以不雨至斯极也!苞苴行与?谗夫兴与?何以不雨至斯极也!”表现了成汤心系百姓、勤政爱民的心情,这时主要以“焚巫、巫舞”的形式向上天祈雨。逯钦立:《先秦汉魏晋南北朝诗》,中华书局,1983年,第48页。在祈雨仪式中的功能与作用被不断的取代与分解,神圣的部分逐渐被天国的人间代理人——皇帝(皇帝就成为了天授神性的代表者)取代,其职能部分则由中央负责祈雨仪式的官员操办。历代以来都有皇帝亲自祈雨的惯例,统治者尝试着为实现自己的意识形态和价值目标把自身的利益“转换”成社会各阶层的共同目标,这就是主流意识形态对地方信仰的形塑过程。*也叫做“大传统”对“小传统”的形塑过程,其最初是由美国人类学家罗伯特·雷德菲尔德提出一对类似于“上智下愚”的文明结构概念。帝国的统治者通过对民众展开一系列诸如祈雨方式的仪式实践,使国家权力与政治权威以一种神圣、不可侵犯的方式,渗透到百姓的日常生活中,正如社会学家所言:“国家借机把自己的触角伸展到个人生活的细节,以至于国家无所不包。”*渠敬东:《涂尔干:社会与国家》,商务印书馆,2014年,第6页。而祈雨,作为一种虚渺的宇宙观与现实生活的交接口,体现了宇宙——人间一体化的世界观,并以一种毋庸置疑、居高临下的方式,完成了帝国统治者对民众日常生活的规范性期盼。

1919年,五四运动中伴随着民主和科学思潮的大力推广,接受西方新式教育成长起来的知识分子以改造社会“旧貌”为使命,指出不仅要学习西方的理性与科学,还将笔锋指向了传统——对社会风俗的批判,此时广泛兴起的报刊行业成为他们展示思想、阐述观点的阵地。祈雨行为因此受到了很大程度的冲击,知识分子认为要破除求雨的“迷信”,除了用科学来证明外别无他法,指出了降雨的原理,*“雨乃由空中之水气凝结而成。……空气之降雨与否,要视乎水气之能否凝结为雨点而定。凡空中温度愈低,则其所能含受之水气亦愈少,是故空中温度若由寒而热,则必吸收地面上之水分,若由热而寒,则空中一部分之水气即凝结成云雾雨雪。是以空中温度值低降,实为降雨之最要条件。”竺可桢:《论祈雨禁屠与旱灾》,《东方杂志》1926年第23卷第13期第5-18页。认为“提倡科学,实为我国今日当前最急之救国要务,又提倡科学,必须先行打倒迷信,迷信不除,科学必不能兴。”*俞倩:《又一求雨怪剧》,《青年画报》1945年第1卷第12期第2页。而在当时社会未能为民众提供相应的物质技术保障与社会环境的情况下,百姓才将希望、力量寄托在一些虚无缥缈的神圣力量上,*“须知人类一旦为知识所摒弃,经验所不能援助,一切有效的专门技巧都不能应用之时,便会体认自己的无能,但是,这时他的欲望只是更紧迫着他,他的恐怖,希望,焦虑,在他的躯体中产生了一种不稳定的平衡,而使他不得不迫寻一种替代的行为。”[英]马林诺夫斯基:《文化论》,费孝通等译,中国民间文艺出版社,1987年,第66页。一旦现实的需要获得实际的解决途径(如灌溉、人工降雨等),类似祈雨*祈雨这类信仰不是单凭科学与理性本身就能消除的,作为千百年来延续的一个“稳定”的传统习惯,它需要一个过程。民间信仰作为一种意识形态,和科举、学校、法律等一类成为“文化创造物”的制度不同,它的传承,根植于普通百姓世世代代日常生活的“言传身教”,再加上它不是依赖于“制度化”的教育机制,也难以为少数人垄断。这样,我们就能理解几千年来在经历朝廷和地方官府的屡次打压,历代的王朝更替,近代的革命风暴,民间信仰却依然得以延续。郑振满、陈春声:《民间信仰与社会空间》,福建人民出版社,2004年,第2页。之类的信仰就会慢慢淡化或者作为一种民间文化而存在。*或许,可以理解为生产力没有跟上社会意识的发展,当生产力没有彻彻底底地产生实际的效应,先进的意识就得不到真正的贯彻。正因为如此,祈雨的做法即使在民国时期也颇为常见,后来随着灌溉、水利工程的实施,此习俗逐渐消失也正好证明了这点。我们在审视民间信仰及古代文化时,不能从现代人的立场、意识出发,把不符合当今自然科学文化知识的做法与观念一概斥之为“迷信”,*相关研究见:杜高飞:《1925年湖南祈雨运动研究》,《民族宗教研究》2014年第3期;董传岭:《近代山东地区的祈雨活动》,《广西社会科学》2005年第9期;沈洁:《反迷信与社区信仰空间的现代历程》,《史林》2007年第2期。用现代思维置换历史语境,以今天的“时代意识”去评判、放逐过去的“历史意见”,*钱穆:《国史大纲·凡读本书请先具下列诸信念》,商务印书馆,1996年,第1页。应更多的关注其所处的历史时代、社会背景、生产水平、民众意识及它对百姓生活的影响与作用。

四、结 语

《南部档案》作为南部县衙的官方档案,因时间上无断代而极具系统性与完整性,不仅是南部社会生活的历史记录,而且在一定程度上能涵盖全川、辐射全国,是清代政治、经济、文化等方面在地方上的缩影,其中保存的祈雨文献立足于南部县的实际情状,以县衙政府的日常往来文书为契点,通过对文献种类、数量、内容、目的等的梳理与分析,易知其有以颂扬神灵及官员自省为主、不同于传世文献及祈雨歌谣等显著特点,这些基层官方祈雨文本,以知县为轴心,不仅记载了人与人之间的沟通,还记载了人与神的交流,也从侧面反映出清末相关的文书制度已定型、祈雨仪式程序化的特点。所谓祈雨之类神灵祭祀的发生,主要是人们对自己无法主宰的事情向神圣力量请求帮助的一种方式,其作为当时一项重要的生存技术,不仅是时代的产物,也是无奈的选择。晚清时期随着中国与世界交流的日益增多,外国传教士以科学服务于宗教,对求雨提出了竞争性的解释,对中国的求雨传统造成了严重威胁,越来越多的知识分子开始“理性”地看待祈雨,时任的南部知县也受其影响,但在当时生产力未能提供相应的物质技术保障与社会条件的环境下,祈雨因能维护地方社会的稳定并没有绝迹,但必然要与近代的文化意识碰撞,而我们当以一种“同情之理解”的态度审视。

[责任编辑 李 浩]

吴佩林,西华师范大学历史文化学院特聘教授(四川南充 637009);曹婷,西华师范大学历史文化学院研究生(四川南充637009)。

本文系国家社科基金重大项目“清代南部县衙档案整理与研究”(项目编号:11ZD&0093)阶段性成果,并受香港中文大学历史人类学研究中心“香港特别行政区大学教育资助委员会卓越学科领域计划”(The Historical Anthropology of Chinese Society)资助。