核苷酸切除修复交叉互补因子1蛋白与非霍奇金淋巴瘤临床特征及预后的关系

黄 耘 王思力 苏 蕊 韩明哲

(厦门大学附属第一医院血液科,福建 厦门 361003)

核苷酸切除修复交叉互补因子1蛋白与非霍奇金淋巴瘤临床特征及预后的关系

黄 耘 王思力 苏 蕊 韩明哲

(厦门大学附属第一医院血液科,福建 厦门 361003)

目的探讨核苷酸切除修复交叉互补因子(ERCC)1蛋白在非霍奇金淋巴瘤(NHL)组织中的表达与临床特征及预后的关系。方法选择该院首诊的76例NHL患者,取其组织标本作为实验组,另选择同期肿瘤周围组织清扫的非肿瘤侵袭的淋巴结增生的12例患者,取其炎症组织标本作为对照组,运用免疫组化SP法对ERCC1蛋白的表达情况进行检测,统计并分析其与NHL临床特征及预后的关系。结果两组ERCC1蛋白阳性表达率差异无统计学意义(P>0.05);ERCC1蛋白阳性表达与性别、年龄、病理亚型、临床分期、有无B症状、乳酸脱氢酶(LDH)水平无关(P>0.05),与有无巨大肿块有关(P<0.05);ERCC1蛋白阳性表达组5年生存率高于阴性表达组(P<0.05) 。结论ERCC1蛋白表达阳性者具有较好的预后效果。

核苷酸切除修复交叉互补因子1蛋白;非霍奇金淋巴瘤;免疫组化

淋巴瘤根据免疫表型及形态学特征可分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤(NHL)〔1〕。NHL是发生在B细胞和T细胞/自然杀伤细胞(NK)中的肿瘤,在淋巴瘤中占比约89.10%。细菌感染、环境致癌物、免疫缺陷、电离辐射及遗传均有可能造成DNA的损伤,从而诱发癌症〔2〕,而核苷酸切除修复交叉互补因子(ERCC)1是一种DNA修复因子,可以修复DNA损伤,维持并保证基因组的稳定和完整,及时纠正基因突变导致的错误复制。本研究运用免疫组化链霉菌抗生物素蛋白-过氧化物酶链接(SP)法,对ERCC1蛋白在NHL组织的表达情况进行检测,并与肿瘤周围组织清扫的非肿瘤侵袭的淋巴结增生的炎症组织比较,分析其与NHL临床特征相关因素及预后的关系。

1 资料与方法

1.1一般资料 选择2006年10月至2011年6月来厦门大学附属第一医院首诊的76例NHL患者,取其NHL组织作为实验组。NHL组织均经病理检查确诊,病例均完成临床随访,且资料完整保存,随访时间截止到2016年6月。生存时间的起始日期是手术日期,截止日期是最终随访截止日期或因癌症二次复发转移及其他原因死亡日期。其中男56例,女20例,年龄40~80〔平均(56.21±15.27)〕岁,其中≤60岁48例,>60岁28例。根据美国国立综合癌症网络(NCCN)分类标准〔3〕分为:B细胞NHL 49例,其中弥漫大B细胞淋巴瘤29例、滤泡性淋巴瘤6例、套细胞性淋巴瘤5例、间变性大B细胞瘤1例,其他分类B细胞淋巴瘤8例;T细胞NHL 21例;其他细胞NHL 6例。根据Ann Arbor分期标准分为Ⅰ期13例,Ⅱ期12例,Ⅲ期19例,Ⅳ期32例。有B症状28例,无48例。有巨大肿块9例,无67例;根据国际预后指数(IPI)分为低危15例,中低危18例,中高危24例,高危19例。根据乳酸脱氢酶(LDH)情况分为正常36例,升高40例。病例术前均接受放疗治疗。另选择同期肿瘤周围组织清扫的非肿瘤侵袭的炎症增生淋巴结组织标本12例作为对照组。男9例,女3例,年龄40~79〔平均(55.35±14.39)〕岁。两组性别、年龄比较无统计学差异(P>0.05)。

1.2试剂与仪器 ERCC1单克隆抗体(3A7)(购自Amyjet Scientific Inc),即用快捷免疫组化MaxvisionTM鼠/兔-辣根过氧化物酶(HRP)光谱检测试剂盒(购自福建迈新公司),二氨基联苯胺(DAB)显色试剂盒(购自福建迈新公司)。烤箱(购自上海跃进医疗器械厂),移液枪(Eppendorf,USA),轮转切片机(购自LEICA公司),倒置显微镜(OLYMPUS IX71,Japan),Motic Med 6.0数码医学图像分析系统(购自北京麦克奥迪图像技术有限公司)。

1.3方法

1.3.1标本制作 将手术切除并经病理证实的NHL组织标本或肿瘤周围组织清扫的非肿瘤侵袭的炎症增生淋巴结组织标本用10%甲醛固定,石蜡包埋后由本院病理科存档。

1.3.2免疫组化SP法 68℃烤片20 min。经常规二甲苯脱蜡和梯度酒精脱水后将切片完全浸泡于水中待用。在37℃下用3%H2O2对切片孵育10 min,以抑制内源性过氧化酶活性。磷酸盐缓冲液(PBS)冲洗,反复3次后,转移至0.01 mol/L枸橼酸缓冲液(pH=6.0)中煮沸15~20 min,自然冷却20 min后,采用物理降温法加快冷却至室温,以修复抗原。PBS冲洗3次,37℃下用羊血清工作液封闭10 min,滴加一抗,4℃冰箱孵育过夜。PBS冲洗3次,滴加二抗,室温下孵育30 min。PBS冲洗3次,用新鲜配置的二氨基联苯胺(DAB)溶液显色,用自来水冲洗,反蓝。用自来水冲洗后,用苏木素复染30 s,常规脱水、透明及干燥后封片。

1.4结果判定 若细胞核中存在明显的棕黄色颗粒,则可认定为阳性细胞。通过二级计分法对阳性细胞进行计数,镜下放大400倍后,于每个组织点随机选取5个高倍视野,记录每100个肿瘤细胞中所含有阳性细胞数量。同时根据阳性细胞比例、阳性细胞着色强度判定评分:当阳性细胞比例分别为<5%、5%~25%、26%~50%、>50%,依次计为0、1、2、3分。阳性细胞的着色强度按无阳性信号且无着色、阳性信号较弱且呈淡黄色的细颗粒状、阳性信号中等呈棕黄色的粗颗粒状和阳性信号强烈且呈棕褐色的小块状,评分依次为0、1、2、3分。

根据上述两项评分之积判定结果,阴性表达(-):着色强度为0分时且阳性细胞比<5%;着色强度为1分且阳性细胞任意比例(0%~100%)。阳性表达(+):着色强度2分且阳性细胞比例≥50%;着色强度3分且阳性细胞比例≥25%。

1.5统计学方法 应用SPSS19.0软件进行χ2检验及Fisher确切概率法;采用GraphPad Prism 5软件对生存资料进行处理分析,采用Kaplan-Meier法及logrank法进行生存曲线的绘制。

2 结 果

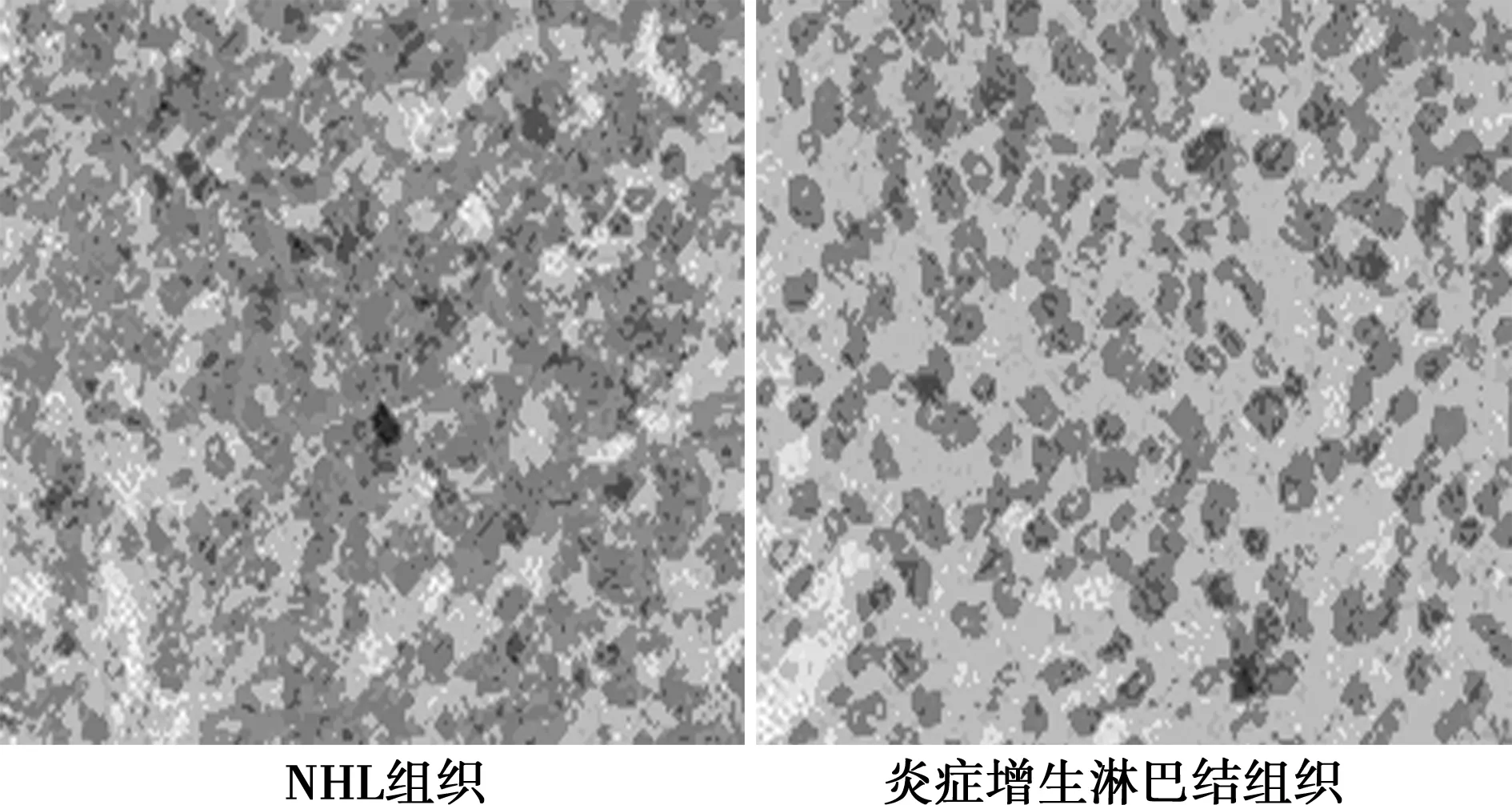

2.1两组ERCC1蛋白表达情况 ERCC1蛋白在淋巴细胞的细胞核与胞质中均有表达,但以细胞核表达为主。细胞核内出现棕黄色颗粒则认定为阳性细胞。见图1。实验组和对照组ERCC1蛋白阳性表达率分别为51.32%(39/76)和33.33%(4/12),差异无统计学意义(χ2=1.656,P=0.184)。

图1 ERCC1蛋白在NHL组织中的表达(SP法,×400)

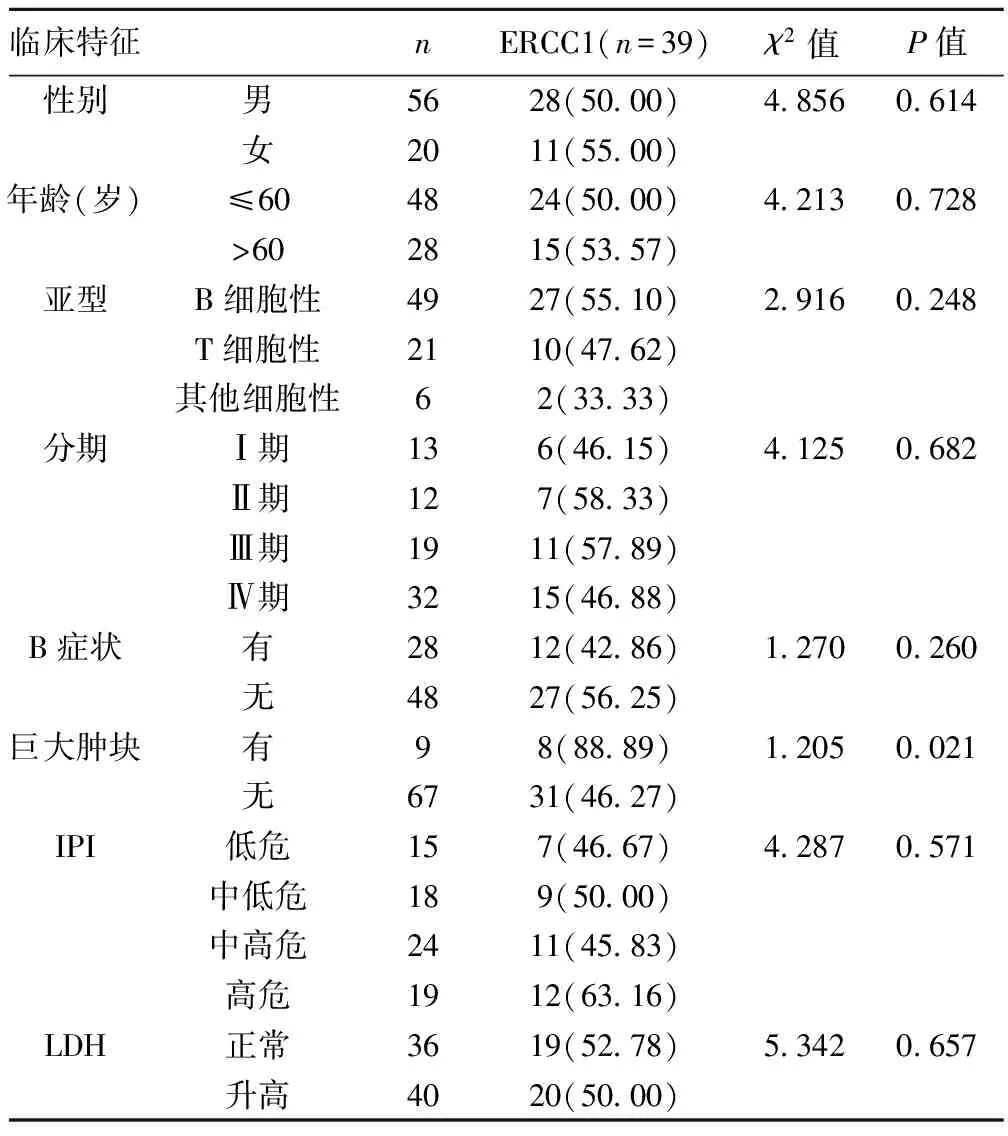

2.2NHL患者ERCC1蛋白表达与临床特征的关系 ERCC1蛋白阳性表达与性别、年龄、病理亚型、临床分期、有无B症状、LDH水平指标无关(P>0.05),与有无巨大肿块有关(P<0.05)。见表1。

表1 NHL患者ERCC1蛋白阳性表达与临床特征的关系〔n(%)〕

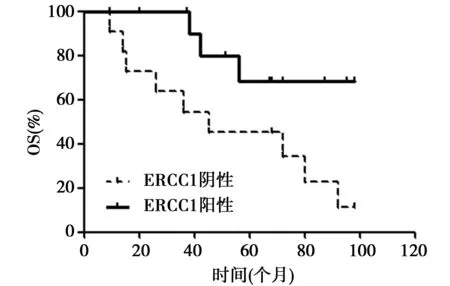

2.3ERCC1蛋白表达与NHL预后的关系 阳性组5年生存率为53.84%(21/39),中位生存期为67个月;而阴性组的5年生存率为18.92%(7/37),中位生存期则为38个月;两组生存率比较差异有统计学意义(χ2=9.954,P=0.002)。见图2。

图2 ERCC1蛋白表达阳性组与阴性组患者的生存曲线

3 讨 论

NHL是一种原发于淋巴结或其他结外淋巴组织不同分化阶段的异质性恶性肿瘤,其发病率在我国常见恶性肿瘤中占第8位〔4〕。相关流行病学研究显示〔5〕,30年来NHL在世界范围内的发病率几乎增长了一倍,已达到20/10万。调查显示,男性相比于女性更易患NHL,且白种人最易患NHL,而后依次为黑色人种、黄色人种及棕色人种〔6〕。虽然NHL在发达国家的发病率高于发展中国家,但是由于环境、生活方式等诱发因素,我国NHL发病率也呈逐年上升趋势,因此NHL的治疗已成为我国临床研究重点。

ERCC1是一种通过融合互补实验得到的人类修复酶,在NER途径中占据着限速点和调定点的重要位置〔7〕。作用机制可能是ERCC1与XPF结合形成了具有5′端DNA核酸内切酶活性异二聚体,可选择性切除5′端受损的寡核苷酸链,从而在DNA转录过程中纠正基因错误复制,在防止癌变方面有重要作用。ERCC1在正常细胞中主要分布在细胞核内,并进行低水平的转录和表达;在肿瘤细胞中可分布在细胞核和细胞质中,并进行异常的高表达与转录〔8〕。本研究结果说明巨大肿块癌变的可能性非常大,若查体时发现患者巨大的肿块则应高度怀疑淋巴癌。ERCC1蛋白阳性表达与性别、年龄、病理亚型等临床特征无关,有可能是因入组的研究对象较少而造成的假阴性,因此结论有待进一步的证明。由于样本来源不同和样本量大小差异,关于ERCC1蛋白的表达情况与NHL预后关系的报道尚存在较大争议。ERCC1蛋白表达阳性者具有较好的预后效果,或与ERCC1蛋白可清除因光污染、化学致癌物、嘧啶二聚体及其他环境因素所形成的DNA加合物及链间交联物有关。预后结果与相关报道〔9~11〕有出入,可能是因为ERCC1蛋白在不同的肿瘤组织中表达量和致病机制不尽相同或者在不同器官中DNA修复机制不一致所导致的。应该进一步缩小抽样误差和性别偏倚对实验结果的影响,选择同一部位的癌症细胞进行研究,重复试验。

1杜美莲.非霍奇金淋巴瘤临床疗效与预后评价的现状和进展〔J〕.医学综述,2013;19(22):4081-4.

2赵雅淇,赵建美.氧化应激、自噬与非霍奇金淋巴瘤的研究进展〔J〕.实用医学杂志,2016;32(17):2930-2.

3Horwitz SM,Zelenetz AD,Gordon LI,etal.NCCN Guidelines Insights:Non-Hodgkin′s Lymphomas,Version 3.2016〔J〕.J Natl Compr Canc Netw,2016;14(9):1067-79.

4吴宝花,梁双吟,郭熙哲,等.非霍奇金淋巴瘤患者化疗前后细胞质胸苷激酶的变化及临床意义〔J〕.中国实验血液学杂志,2016;24(5):1386-9.

5刘志刚,徐才刚.淋巴瘤的发病现状与危险因素〔J〕.西部医学,2013;25(7):961-3,967.

6许英君,刘艳艳,姚志华,等.ercc1、rrm1基因在侵袭性非霍奇金淋巴瘤中的表达及临床意义〔J〕.肿瘤防治研究,2013;40(5):451-4.

7Shen X,Wang M,Guo Y,etal.The correlation between non-hodgkin lymphoma and expression levels of B-cell activating factor and its receptors〔J〕.Adv Clin Exp Med,2016;25(5):837-44.

8王小琴,刘良发.头颈部淋巴瘤的诊疗新进展〔J〕.临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2016;30(22):1819-22.

9Guo H,Bassig BA,Lan Q,etal.Polymorphisms in DNA repair genes,hair dye use,and the risk of non-Hodgkin lymphoma〔J〕.Cancer Causes Control,2014;25(10):1261-70.

10Kaewbubpa W,Areepium N,Sriuranpong V.Effect of the ERCC1 (C118T)polymorphism on treatment response in advanced non-small cell lung cancer patients undergoing platinum-based chemotherapy〔J〕.Asian Pac J Cancer Prev,2016;17(11):4917-20.

11彭 睿,周 航.RNA干扰抑制ERCC1/ERCC2表达对非小细胞肺癌化疗敏感性影响观察〔J〕.中华肿瘤防治杂志,2015;22(4):256-62.

〔2017-01-05修回〕

(编辑 袁左鸣/滕欣航)

2014年厦门市科技计划科技惠民项目(No.3502Z20144009)

韩明哲(1960-),男,博士,教授,主要从事造血干细胞移植研究。

黄 耘(1980-),女,硕士,副主任医师,主要从事恶性淋巴瘤、骨髓瘤研究。

R73

A

1005-9202(2017)17-4196-03;doi:10.3969/j.issn.1005-9202.2017.17.012