公路隧道软弱围岩开挖方法研究

杨 永 生

(山西运城路桥有限公司,山西 运城 044000)

公路隧道软弱围岩开挖方法研究

杨 永 生

(山西运城路桥有限公司,山西 运城 044000)

以公路隧道工程项目作为研究对象,对软弱围岩安全风险进行了介绍,并阐述了软弱围岩的开挖方法,分析了不同开挖方法的特点,在此基础上,充分考虑施工环境与条件,有利于科学合理地选择出最佳方案。

公路,隧道,软弱围岩,开挖方法

基于当前交通建设体系的发展,有效地促进了公路建设事业的进步,同时也提高了公路施工的标准与要求。随着建设规模的不断扩大,公路隧道施工也开始面临极为复杂的环境以及地质条件。而软弱围岩在隧道工程施工作业中十分常见,施工难度相对较大,一定程度上提高了危险程度,所以,有必要对软弱围岩的特征予以深入地了解,进而实现效率的有效提升并降低安全风险,为公路隧道工程项目的开展奠定了坚实的基础。

1 软弱围岩安全风险源概述

1.1 浅埋与偏压因素

如果公路隧道工程位于浅埋地段,则成拱的难度相对较大,若未采取相应的措施,那么就会导致该地段的软弱围岩出现局部的坍塌。另外,对于隧道偏压段,其支护结构也很容易受偏压荷载的不利影响,最终在初期支护的时候引发错台亦或是纵向出现开裂,甚至还会引发塌方的情况。

1.2 土质因素

因软弱围岩自身的稳定性薄弱且强度偏低,相比较于岩石隧道,其所承受荷载要更大。在这种情况下,如果初期支护的强度无法满足标准要求,则会形成严重的变形,甚至还会引发局部的塌方问题[1]。

1.3 大埋深软岩因素

对于大埋深软弱围岩的地段,其本身的地应力就很高,如果抗压强度不高,那么在隧道开挖的时候就会导致洞壁岩体发生剥离,位移现象十分明显,甚至还会延长变形的时间,与此同时,隧道的底部也同样会出现隆起的情况。除此之外,若支护不充足,则会引发过度变形亦或是侵限的现象,甚至还会出现塌方的情况。

1.4 断层破碎带因素

如果断层的上下两盘出现相对运动则会导致断层面附近的岩石严重破碎,通常会呈现出粉末状与碎石状,甚至还会形成断层破碎带。在这种情况下,自稳定性相对较差,同时还会存在一定量的地下水。当隧道穿越断层破碎带的时候,还会导致掌子面出现突泥亦或是突涌水等情况。

1.5 结构面发育块状岩体因素

针对这种类型岩体,其单个强度与承载能力都相对较高,然而,对于结构面发育则会受切割的影响。当受到地下水共同作用的情况下,其整体的稳定性更差,甚至个别岩体还会丧失稳定性,最终引发大范围的岩块坍塌问题。

1.6 岩层接触带因素

对于接触带两侧不同岩层而言,其岩体的性质存在一定的差异,与此同时还存在大量的地下水[2]。另外,在接触带的周边还会出现风化剥蚀层的发育情况。由于岩体较为松软且处于破碎的状态,因而当隧道穿越接触带的情况下,还会导致掌子面的前方与上方出现坍塌或者是涌水等多种问题。

2 公路隧道软弱围岩的开挖方法解构

以隧道施工角度展开探讨与分析,在选择施工方法的过程中,通常需要对隧道的长度、断面的形状、附近的环境以及地质条件等多种因素展开全面分析与综合衡量。下文将以大跨隧道工程项目为例,结合当前既有施工技术,对软弱围岩中常见的开挖方法展开了相关研究。

2.1 中壁开挖方法

隧道工程处于软弱围岩中,当期穿越浅埋段的时候,可以采用中壁开挖的方法。这种方法主要是对断面进行纵向分割,同时断面的面积不大,能够保证掌子面具备良好的稳定性能。在此基础上,积极采取支护操作,进而对周边松散的围岩扩大松弛的范围进行相应的阻止。若存在变化幅度较大的地质,还能够保证中壁开挖方法当中的CD法以及CRD法更好地与其他的方法相互转换。

其中,CD开挖方法在大断面分割中较为适用,而且使用的难度不大,工序也相对简化,实际的造价并不高,为此在城市地下工程以及大型电站工程当中的应用十分广泛,但是因为存有中壁,所以工作的空间并不大,难以与大型施工机械相适应。

而CRD开挖方法则在浅埋且大跨度的地下工程中比较适用,最明显的特点就是可以实现大断面向小断面的转换目标,如图1所示。在此过程中,各环节都能够被当作完整受力体系,其结构受力十分明确,不会形成明显的变形,而且具有较高的安全性。在此基础上,与超前支护进行配合,对进尺予以合理地控制并开展测量工作,综合考虑测量结果,适当地调整进尺。通过实际测量的资料内容可以了解到,CRD开挖方法的运用能够降低接近50%的地表沉降[3]。如果施工措施较为严格且对施工细节的处理合理,那么即便在超浅埋大跨度的条件下应用这一开挖方法,也同样可以保证地表下沉不超35 mm,同时水平位移也能够被控制在10 mm之内。在开挖过程中,临时横撑和中壁墙是重点,然而在完成初期支护以后,就可以将其拆除,并不会产生较大的影响,而且还可以重复进行使用。

2.2 三台阶分步平行开挖方法

如图2所示是三台阶分步开挖的方法,在软硬围岩相间的隧道中比较适用,而且对施工方法的调整时间并不长,能够确保施工的进度,可以采用大型的机械,实际施工效率较高,而且施工的空间较大。这种开挖方法同样可以在不同跨度断面形式中使用,而且不需要拆除临时支护,具有理想的经济性,能够实现诸多工作面爆破施工作业,实际带来的扰动并不大。除此之外,初期支护也较为便捷,支护封闭成环也很便捷。

2.3 双侧导坑开挖方法

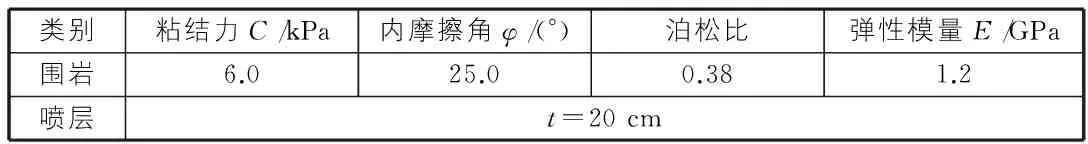

以某高速公路隧道工程为具体案例,该工程是独立隧道,单洞长度是2 619 m,而软弱围岩的长度是869 m,所占比重是33%。山体本身呈扭曲的形态,岩性十分复杂,进出口都是挤压性的断层,围岩也十分软弱。在该隧道工程项目中选取了某地段开展试验,初期支护是喷层混凝土,根据具体的规范,对锚杆作用进行充分考虑,围岩与喷层的参数详见表1。

表1 围岩与喷层

根据不同开挖的方法进行分析,可以发现拱顶、仰拱以及边墙位移的结果详见表2。

表2 多种开挖方法的对比

在分析拱顶下沉和收敛的过程中可以发现,双侧小导坑的开挖方法变形和位移都不大,而单侧导坑次之[4]。由变形情况分析,双侧小导坑位移是最小的,单侧导坑次之。

从围岩应力的分布与大小分析,实际差别并不大,仅仅是全断面方法中的拱脚部位压应力相对较大。

从表2中可以了解到,双侧小导坑位移是最小的,而其和单侧导坑这两种开挖方法,最大的位移数字化主要是由拱部首先开挖一侧的位置形成的。

根据以上对比和比较可以总结出,双侧小导坑和单侧导坑开挖方法具有明显的优势,同时也具有极高的安全程度。

3 结语

在公路隧道工程项目开挖作业方面,可以选择的开挖方法诸多,但是必须要充分考虑隧道的长度与断面的形状,同时还包括附近环境以及地质条件等多种因素,以保证施工方法选择的科学合理。如果是软弱围岩地段,还面临诸多安全风险因素,如果开挖方法和支护方案存在不合理之处,必然会引发安全事故。在这种情况下,对于软弱围岩地段的公路隧道施工,应当对诸多因素予以充分考虑,高度重视安全问题,选择最理想的施工方案。

[1] 王济锋.公路隧道软弱围岩开挖方法研究[J].建材与装饰,2016(30):238-239.

[2] 高 勇.不同结构面倾角对深埋隧道开挖方法的影响规律研究[J].现代交通技术,2015,12(6):54-58.

[3] 刘洪宇.穿越复杂地质条件大断面公路隧道综合施工技术研究[J].建筑工程技术与设计,2016(8):187-188.

[4] 肖 毅.软弱围岩公路隧道开挖施工技术浅析[J].建筑工程技术与设计,2016(9):106.

Researchontheexcavationmethodofweaksurroundingrockofhighwaytunnel

YangYongsheng

(ShanxiYunchengRoadandBridgeLimitedCompany,Yuncheng044000,China)

Taking the highway tunnel engineering project as the research object, this paper introduced the safety risk source of weak surrounding rock, and elaborated the excavation method of weak surrounding rock, analyzed the characteristics of different excavation methods, based on basis, gave full consideration to the construction environment and condition, conducive to the scientific and rational selection of best scheme.

highway, tunnel, weak surrounding rock, excavation method

1009-6825(2017)23-0171-03

2017-06-04

杨永生(1980- ),男,工程师

U455.4

:A