我国残疾人托养服务的现状及标准体系建设

冯善伟任占斌

我国残疾人托养服务的现状及标准体系建设

冯善伟1任占斌2

残疾人托养服务是就业年龄段智力残疾人、精神残疾人和重度肢体残疾人增权赋能及融入社会的重要手段。从2007年开始,残疾人托养服务在全国启动,经过10年的发展,逐步建立了以居家服务为基础、日间照料机构为主体、寄宿制机构托养为依托的残疾人托养服务体系。托养服务在快速发展过程中,还存在行政管理体制亟待规范完善、专业人才不足、资金短缺、城乡区域发展不平衡及基础应用研究薄弱等问题。本文提出建立托养服务的国家标准体系规范托养机构发展及提升托养服务质量,并通过实现机构良性运行、增加标准的权威性和普适性及通过政府购买服务推动标准化的推广和实施。

残疾人; 托养服务;现状;标准化体系

作者单位:1 中国残联残疾人事业发展研究中心 北京 100037

2 中国残联教育就业部 北京 100037

前言

残疾人托养服务是为就业年龄段智力残疾人、精神残疾人和重度肢体残疾人提供生活照料与护理,提高残疾人的生活自理能力、生产劳动能力和社会参与能力的基本公共服务[1],也是残疾人赋权增能促进社会融合的重要手段。从2007年残联系统在广州召开的全国第一次残疾人托养服务工作会议开始,我国正式开启了在全国范围内开展残疾人托养服务工作的序幕。经过10年的蓬勃发展,我国残疾人托养服务经历了从无到有,从弱到强,从以护理照料为主到以促进独立生活和社会融入为主,从以阳光家园项目为主到托养服务制度建设为主的发展路程,逐步建立了以居家服务为基础,日间照料机构为主体,寄宿制托养机构为依托的残疾人托养服务体系。

为促进残疾人托养服务机构的规范和可持续发展,2013年《残疾人托养服务机构建设标准》(建标166-2013)和《残疾人托养服务基本规范(试行)》(残联发2013[20]号)出台,2016年在这两个文件的基础上,中国残联出版了《政府购买残疾人托养服务技术标准与规范》,拟以政府购买服务的形式促进托养服务的资源优化配置和实现政府资金效益最大化。各项机构规范和服务标准的出台促进了托养服务机构的良性运营发展和服务能力全面提升。但是总体来看,目前我国残疾人托养服务仍处于起步阶段,行政管理体制亟待规范、专业人才不足和资金短缺等瓶颈问题制约了托养服务的发展。更为重要的是,残疾人托养服务的国家标准体系尚未建立,对残疾人托养机构及其服务尚无统一规范,服务质量参差不齐。但残疾人托养服务国家标准体系建设已纳入《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》的任务目标,必将进一步推动托养服务规范化发展[2]。作为基本公共服务的国家标准,“残疾人托养服务国家标准”(以下简称“国家标准”)将是所有托养机构建设和服务都应达到的最低标准。本文通过分析我国残疾人托养服务的发展现状阐明国家标准的产生背景,根据基本公共服务标准体系构建要求,提出建立托养服务标准体系的主要内容、评估指标及注意事项,文章最后阐述托养服务标准化推广、实施和监督的路径。

1.我国残疾人托养服务的发展现状

我国残疾人托养服务经过10年的发展,已经基本搭建了服务体系框架,服务机构数量和服务人数快速增长,服务质量也稳步提升。但是,残疾人托养服务供给能力与残疾人迫切的托养需求相比仍存在较大差距,服务国家标准体系和评估体系建设等亟须进一步完善。

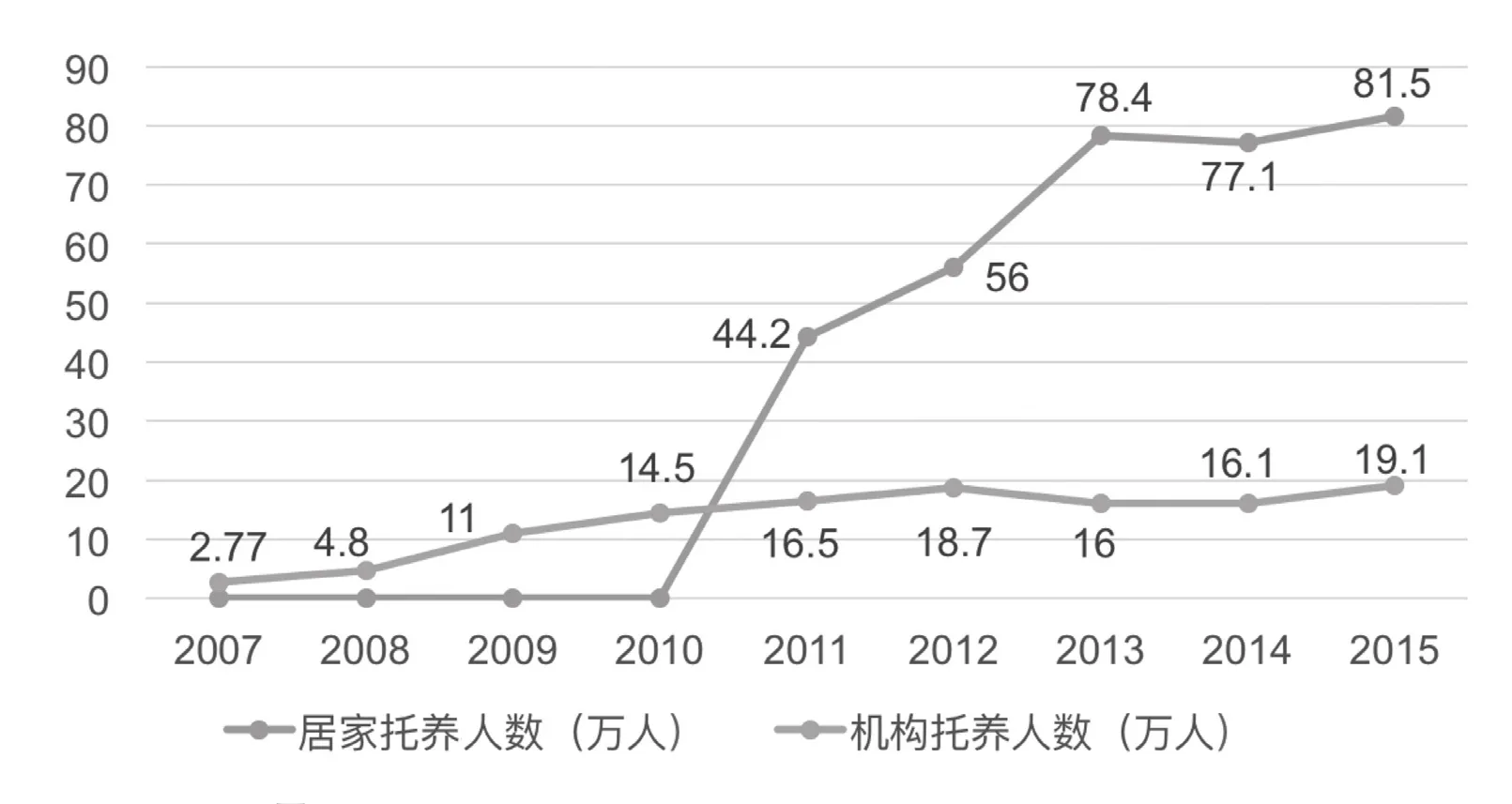

1.1 残疾人托养服务发展成就

根据残疾人事业统计公报,31个省(市和自治区)和地级市已实现了寄宿制托养服务机构的全覆盖,大部分发达地区的大中城市如上海、广州和南京等基本实现了乡镇和街道日间照料机构的全覆盖,正在进一步向社区和农村延伸、拓展。截至“十二五”时期末,我国已经建有托养服务机构6352家,其中寄宿制机构2242家,日间照料机构1971家,兼具寄宿制和日间照料机构的综合性托养服务机构2139家,从业人员达到85546人。“十二五”期间接受服务的残疾人达到423.5万人次,远超过《中国残疾人事业“十二五”发展纲要规划》的200万人次数目标,其中居家服务人数增长最快,2015年已达到81.5万人,较2011年的44.2万人增长了88.4%。接受机构托养服务的残疾人从2007年的2.77万人增长到2015年的19.1万人,服务人数增长了16.33万人,服务能力翻了6倍多。(见图1)

在提供托养服务的机构中,服务供给主体呈现多元化特征,其中社会组织占55%,行政事业类单位占12%,市场化运作比例为10%,另尚有23%的托养机构无法进行上述归类,标志着社会组织已成为残疾人托养服务的供给主体。服务主体的多元化有助于满足残疾人多层次的托养服务需求。

1.2 残疾人托养服务存在的问题

根据2015年残疾人基本状况与需求调查数据,接受托养服务的残疾人比例约23.4%,而需求比例达到48.2%,因此,与残疾人迫切的托养服务需求相比,残疾人托养服务的供给能力仍远远不足,部分不发达地区的区县尚不能提供托养服务。托养服务管理体制有待完善、专业人员不足、服务资金短缺等问题严重制约着托养服务的发展,托养服务质量参差不齐,机构分布和服务水平在城乡、不同地域间也有较大差距,亟须出台国家服务标准体系和评估体系,进一步规范机构发展和服务能力提升。

1.2.1 行政管理体制有待完善。托养服务不像医疗服务、教育等都有直接、明确的审批、许可、管理等行政管理体系,而托养服务机构大多是通过其他相关部门的审批许可开展工作,如民非企社会组织由民政部门审批,市场化运作的托养机构由工商行政管理部门审批,依托医院运作的精神残疾人托养机构主要由医疗部门审批等。但是从服务内容上,托养服务主要通过各级残联组织推进,并逐步形成国家专门提供给残疾人的专项公共服务,但具体实践中缺乏与政府部门的管理衔接和政策衔接,也没有形成统一的监管机制和服务标准,严重制约了托养服务机构的整体发展。

图1 残疾人接受托养服务的人次数趋势图(2007—2015年)

1.2.2 专业人员不足。根据2015年中国残联台账,2015年全国残疾人托养机构共有工作人员85546名,其中研究生及以上学历人员比例仅为1%,大专及以上学历比例为31%,高中及以下学历比例为68%。由于高素质专业人员的缺乏,高质量的残疾人托养服务发展动力不足,这与该行业服务人员尤其是高学历人员的职称晋升难、收入普遍偏低等关系个人职业生涯发展问题难以解决有密切关系。

另一方面,残疾人托养服务是跨学科的专业化服务,需要社会工作者、治疗师、心理咨询师、职业评估师等专业人员的团队化运作。在《残疾人托养服务基本规范(试行)》和《政府购买残疾人托养服务技术标准与规范》中也规定了管理人员和技术人员的标准,但是,由于人员流动性大,大部分机构并不能达标。根据国内外同类机构发展经验,作为资源整合和协调的专业社会工作者是促进残疾人托养服务专业化良性运行的重要人力资源,在组织托养服务评估、转衔和随访等专业化服务方面都发挥着不可替代的作用,但他们并没有被纳入托养机构专业人员标准,这一点应在国家标准制定时引起重视。

1.2.3 发展资金短缺。稳定的发展资金是托养机构持续性发展的关键因素,尤其对于社会组织和市场化运作的托养机构发展,资金短缺常常是制约服务质量提升的重要制约因素。以南京市残疾人托养服务为例,从2014年开始,南京市委、市政府连续两年把“加快残疾人托养机构建设”列入全市“幸福都市”工作计划,将每个街道一个公办托养服务机构作为政府硬性考核指标加以推进,每个季度进行督查跟踪。截至2015年底,全市街道一级托养机构102个,其中60%独立成立,40%依附在民政福利机构,法人、场地和经费相对独立。运营方法一般都是公办民营或民非企机构,主要为“三方合作”,即政府提供场所和相关政策扶持补贴(45%),残疾人家庭的合理服务收费(25%),另外社会给予资金扶助及物资募集(30%)。除少数托养机构与大企业合作引进庇护工场可保持稳定运营外,大部分残疾人托养机构由于需要自行募集30%资金而举步维艰。

1.2.4 服务质量不高。从服务质量看,2015年全国寄宿制托养机构共服务残疾人数为46872人,实现辅助性就业人数为2500人,支持性就业人数956人,分别占服务人数的5.3%和2%;日间照料机构共服务残疾人数53781人,实现辅助性就业人数为9259人,支持性就业人数983人,分别占服务人数的17.2%和1.8%。以上数据反映了目前提供的托养服务距离托养服务融合就业的目标相差甚远,但总体而言,日间照料机构的服务能力远好于寄宿制机构,这可能也与大部分日间照料机构托养人员的自理能力更好有关。

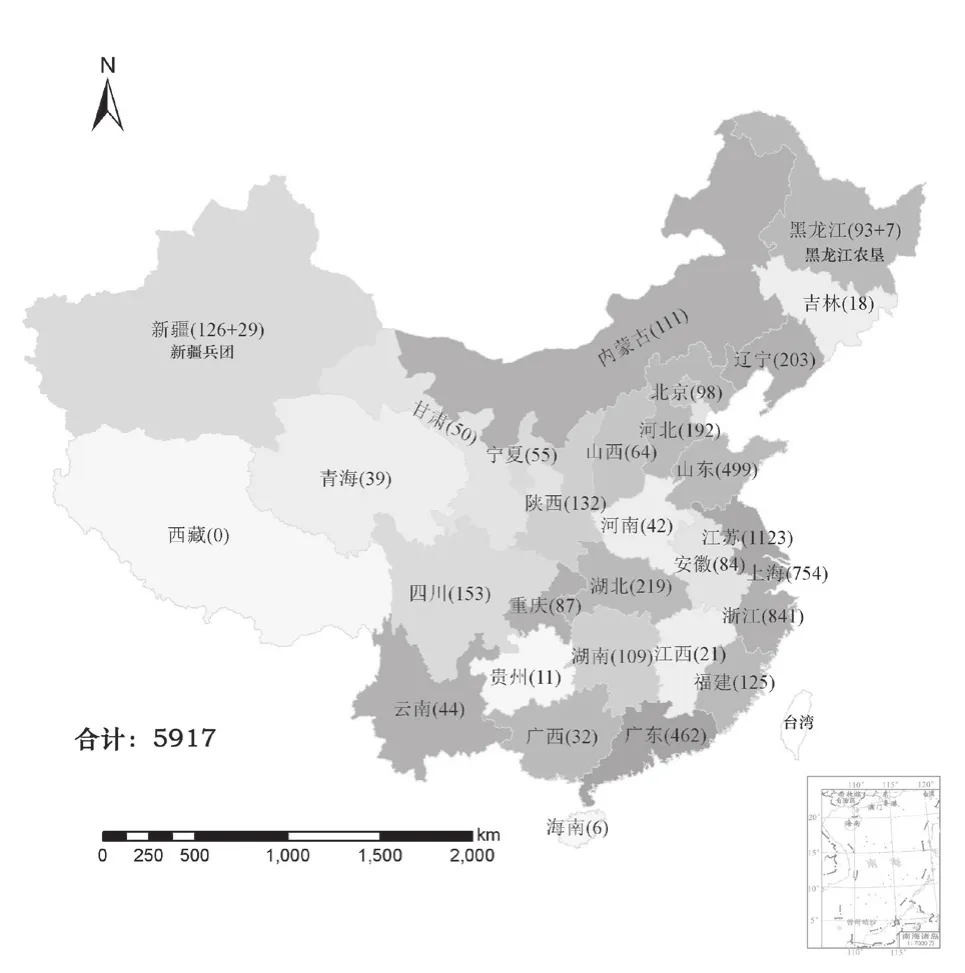

1.2.5 区域及城乡发展不平衡。从全国范围来看,东部、中部和西部地区托养机构发展不平衡。根据2014年各省托养机构数量与残疾人数量比例(残疾人人均机构拥有率)制作地形图,颜色越深代表相对本地区残疾人数量的机构数量越多,反之颜色越浅。图2表明东部经济发达地区托养机构数量普遍多于中部经济发展中地区,更多于西部不发达地区。但辽宁省、内蒙古自治区和云南省的残疾人托养机构发展也较快速,残疾人人均机构拥有率较高。另外,目前托养机构和居家服务主要集中于资源丰富的大中城市,而残疾人人口数量居多、对托养服务更迫切需求的广大农村地区机构更加少,呈现出城乡严重不平衡状态。

图2 2014年残疾人托养服务机构数量与残疾人比例地形图

1.2.6 研究不足。残疾人托养服务在国内是新开发的事业,虽然在推动残疾人及其家庭生活质量提升、增进社会融入等方面起到了重要作用,但是并没有成为学术界的研究热点。对残疾人托养服务的整体布局、发展目标和方向、服务标准制定及效果评估等方面都没有进行系统研究,从而很难在理论和实践中引领托养服务的良性发展。

综上所述,我国残疾人托养服务仍然处于探索阶段,在目前现实情况下,急需出台具有约束力的残疾人托养服务国家标准,对所有服务机构进行规范和监督,促进服务质量的整体提升。另一方面,2015年中国残联出台了《关于发展残疾人辅助性就业的意见》(残联发〔2015〕27号),鼓励托养机构开展辅助性就业,通过政府给予机构运营补贴、购买专业人员服务、享有各种税收优惠政策等缓解资金压力。这可能会促进社会组织的快速发展,从而推动残疾人托养服务国家标准体系及评估标准体系的出台和实施。服务标准体系的建立可进一步创新托养服务的供给机制和方式,促进公共服务资源的优化配置,提高政府投入服务资金的使用效益,同时,通过标准化服务可以规范、优化服务流程,提升托养服务的社会化、专业化和市场化水平,从而推动残疾人托养服务体系的可持续发展。

2.残疾人托养服务的标准体系建设

根据《服务业组织标准化工作指南 第2部分标准体系》(GB/T24421.2—2009),服务标准体系总体结构包括服务通用基础标准体系、服务保障标准体系和服务提供标准体系3大子体系,其中服务通用基础标准体系是基础,服务保障标准体系是支撑,服务提供标准体系可促进服务保障标准体系的完善。本文按照该标准化工作指南对残疾人托养服务的国家标准体系的建设和评估分别阐述。

2.1 残疾人托养服务通用标准体系

根据GB/T24421.2—2009,服务通用标准体系主要包含标准化导则、术语与缩略语标准、符号与标志标准、数值与数据标准、量和单位标准、测量标准6个部分。本文主要强调残疾人托养服务的基本术语概念及其服务原则。

2.1.1 残疾人托养服务的对象

残疾人托养服务的对象为就业年龄段的智力残疾人、精神残疾人和重度肢体残疾人,而非所有残疾类别和所有年龄段残疾人。托养服务对象的残疾类别确立有其历史原因。以往这三类残疾人的独立生活能力和就业能力不足或缺失,常需要家人专职终生照顾和供养,给家庭造成了沉重的经济负担和精神压力。很多残疾人家庭联名上书希望国家给出相应政策和措施保障残疾人及其家庭的基本生活质量。经过广泛调研,借鉴发达国家和港澳台地区的经验,最终确立了以这3类残疾人为托养对象的服务,目标是促进他们的独立生活能力和就业能力,减轻家庭和社会的负担。

2.1.2 残疾人托养服务是专业性基本公共服务

残疾人托养服务是专业化的基本公共服务,为满足残疾人实现社会融合目标,托养服务常需要跨专业的服务提供者,主要包括专业的社会工作者、治疗师、职业康复师等团队合作,其中社会工作者主要承担服务资源协调、转衔和随访,治疗师主要指导残疾人的运动康复和社会康复,职业康复师主要负责残疾人职业能力评估、规划和就业支持等。对于精神残疾人托养服务机构,还需要有精神病专科医生的参与。除此之外,托养服务还需要大量的护理人员提供日常的照顾和护理服务,一般比例不低于1:7。

2.1.3 残疾人托养服务秉持促进残疾人发展理念

残疾人托养服务以提升残疾人独立生活能力和社会融入能力为中心,为残疾人赋权增能,最终实现就业。由于智力残疾人、精神残疾人和重度肢体残疾人存在身心障碍,在成长过程中,常遭遇监护人的抛弃、放弃、溺爱或其他不正确的教养方式等,没有养成良好的生活自理能力和社会适应能力,以致生活不能自理。另一方面,社会也没有及时给予他们适当的教育及就业等支持,使得普遍教育程度低和就业困难。根据“如果能正确提供支持,每个人都有自立能力和就业潜力”的理念,如果给予残疾人正确的专业化支持,残疾人可以实现独立和体面就业的愿望[2-4]。国内外众多社会实践证实了这一理念是可行的,它不但促进残疾人自立、维护尊严,更为社会积累了可观的社会财富[2]。

2.1.4 残疾人托养服务的原则

与残疾人托养服务的目标相适应,在残疾人托养服务实施过程中应遵循的基本原则包括:自立性原则、个性化原则、优势视角原则和参与性原则。

自立性原则。自立是托养服务的第一原则,是指为残疾人提供的所有服务都仅是协助和支持,而不是由专业人员包办、代替。随着残疾人能力的增强,协助与支持的频率和强度逐渐减少,直至退出。

个性化原则。因为残疾类别、残疾程度、能力及性情禀赋的不同,残疾人托养服务机构对每个托养对象都应进行详细评估,提供个性化的托养服务方案,促进功能提升。

优势视角原则。优势视角是残疾人工作的重要原则,也是残疾人托养服务的核心原则。在残疾人托养服务评估开始及过程中,都应遵循残疾人优势视角原则,即关注残疾人有什么优势,而不是关注他们有什么缺陷和进行缺陷补偿,实际操作中应扬长避短,促进能力提升。

参与性原则。国际社会对残疾人政策制定和服务秉持的基本原则之一便是“Nothing about us without us”,意思是“没有我们的参与就不能做出有关我们的决定”,这一原则适合所有残疾人和所有服务,托养服务也是如此。作为服务的需求方,残疾人及其家庭的需求应放在重要地位,残疾人直接参与评估、计划制定与实施的整个过程。

2.2 残疾人托养服务的保障标准体系

根据残疾人托养服务的性质和内容,服务保障标准体系主要包括环境标准、安全与应急标准、财务管理标准、人力资源标准及托养服务协议标准等。

2.2.1 环境。根据《残疾人托养服务机构建设标准》,考虑到残疾人的身心状况,残疾人托养服务机构应建立在方便残疾人出入、公共交通便利的地段。由于托养服务开始时主要在大中城市提供,所以此建设标准主要考虑了市区或近郊区的机构建设,忽略了广大农村托养服务的需求。随着经济发展和农村残疾人需求的增加,应因地制宜,根据残疾人的成长环境和能力特点,考虑在残疾人广泛分布的农村建立托养机构,让农村残疾人也能就近就便得到合适的托养服务,机构地点可以选择交通相对发达的乡镇所在地或其他交通便利区域。

为满足残疾人托养服务的基本要求,托养机构应根据寄宿制或日间照料机构的特点设置相应的场地。寄宿制机构总床位要求在10张以上,基本具备起居室、食堂以及开展生活自理和适应能力训练和职业康复的场地等。日间照料机构除不提供住宿外,应根据服务内容提供相应的场地和设施设备,尤其是提供日间职业康复训练或辅助性就业场所。

考虑到残疾人的身心障碍特点及托养目标要求,室内外环境及设备均需要无障碍设计,显示更多人文关怀。如用清晰易懂的符号代替残疾人难以读懂的文字,配备机构内外畅通无阻的无障碍设施等。

2.2.2 安全与应急。由于残疾人存在身心障碍,托养服务机构的安全与应急标准显得非常重要,主要包括环境安全、人身安全与医疗卫生安全。如公共区域要安装实时监控装置,实施出入证制度,安装防护栏,药品代管和发放等都需要明确规定。

2.2.3 财务管理。按照法律法规和标准要求,对机构的财务决策、筹资渠道和成本核算等管理标准化,制定营运资金管理标准、利润分配管理标准,保障机构良好运行。在财务管理中,建议将残疾人交纳的托养费用和获得的劳动及就业报酬分开管理,既尊重托养服务工作人员的付出及劳动,也体现残疾人的劳动价值与尊严。

2.2.4 人力资源。人力资源是发展托养服务的决定性资源,是反映托养服务水平的重要标志。要提高托养服务的工作效益,合理科学地配置人力资源非常重要和必要。在托养机构中,人力资源主要分为管理人员、技术人员和护工。其中管理人员负责整个机构的运营管理,其能力和水平往往决定机构的生死存亡,需要具备一定的管理经验和与托养服务相关的专业知识。

如前所述,托养服务是多学科合作,需要包括社会工作者、职业康复师、治疗师、医务人员,还可配备特殊教育和心理咨询师等,各个岗位人员至少具备该专业大专以上学历。在目前职业和职称认定没有解决之前,可不做该方面的硬性规定,但需要加强培训和业务学习。其中社会工作者和职业辅导员必须是专职工作人员,其他技术人员可通过合作或者兼职模式提供服务。除此之外,托养服务需要大量的护工提供日常的照顾和护理服务,一般寄宿制机构残疾人与护工比例不低于1:5,日间照料机构不低于1:10。必须强调的是,所有岗位的工作人员都需要接受岗前培训,学习如何正确与残疾人相处及如何提供适当服务。

2.2.5 托养服务协议。残疾人托养服务协议是托养服务机构与残疾人本人或其监护人签署的具有法律效力、权责明晰的协议,一般一年一签。基本内容需包括协议生效和终止的时间,服务评估结果、服务目标、服务内容、服务方式、服务时间及付费方式,争端解决办法等。

2.3 残疾人托养服务提供标准体系

服务提供标准体系是托养服务的核心组成部分,根据托养服务性质主要分为托养服务流程、服务供给标准、运行管理标准和服务质量评价4部分。

2.3.1 托养服务流程。托养服务流程贯穿整个托养服务过程,包括接待残疾人及其家属、托养服务需求评估和能力评估、签订托养服务协议、实施个性化托养服务及托养服务评价等。有条件的地方应根据残疾人能力的不同进行不同机构间的转衔。例如,若残疾人自理能力较差,经评估后入住寄宿制托养机构,经过生活自理能力训练自理能力提升后可以转衔至合适的日间照料机构进一步开展社会适应能力及职业康复能力训练,经评估合格的可以辅助性就业或支持性就业,促进就业。在这个过程中,若残疾人生活自理能力或职业能力退步,经评估后可转回寄宿制机构。如此,可以提供给残疾人更专业化和个性化的服务,这一点在团队合作指导下可得到较好的实现。

2.3.2 托养服务供给。提供合适的托养服务是整个服务的中心环节,无论是寄宿制机构还是日间照料机构,提供的主要内容均为生活自理能力训练、社会适应能力训练及职业康复与就业能力训练等内容,或者以某些方面的能力培养为重点,寄宿制机构对自理能力差的残疾人一定时期内还需提供生活照料和护理等内容。

生活自理能力训练是残疾人社会融合的前提。应在模拟家庭环境和劳动环境中进行训练,指导残疾人掌握洗脸、刷牙、洗澡及如厕等基本生活能力,在协助和指导下完成煮饭、整理床铺、洗衣服、打扫卫生等日常活动;与其家属或监护人保持沟通,以便回家时在家庭生活场景中重复训练,巩固所学。

社会适应能力训练是社会融合的基础。通过普及简单的礼仪知识、两性知识等,让残疾人逐渐掌握基本社会行为准则和常识。可先在模拟超市、银行、医院、邮局、公共交通等简单社会场景中进行社会适应性训练,然后逐渐在真实环境中训练,提高其参与社会生活的能力。规定每年举办1—2次的外出拓展训练、社会开放日等活动,增强残疾人的社会适应能力。

职业康复与就业能力训练。无论是辅助性就业还是支持性就业,均是残疾人托养服务的最终目标。广州市康园多年经验表明,职业康复得当可促进部分残疾人实现社会就业[5]。职业康复项目应根据残疾人的能力,联系附近需要外加工产品的企业提供来源,也可由市、区残联统一组织加工货源,边培训边实践,从简单到复杂循序渐进,尽可能满足康复训练的需要。有条件的机构应开设庇护工场或与爱心企业等社会力量合作建立职业康复车间,使部分服务对象实现辅助性就业,获得一定的劳动收入。为条件适宜的残疾人提供支持性就业,进而实现社会性就业。在此过程中,需要职业指导师提供职业介绍及职业评估等服务。《关于发展残疾人辅助性就业的意见》(残联发〔2015〕27号)明确规定残疾人托养机构将引进辅助性就业,达到双促进双提升目标,促进残疾人就业。

2.3.3 托养服务运行管理。为保障机构的正常运营,应制定运行管理标准,充分整合、利用资源,实现最佳的社会效益和经济效益。主要包括工作人员管理、与残疾人及其监护人的沟通管理、志愿者管理、信息管理、投诉管理及退出管理等。

2.3.4 服务质量评价。服务质量评价是对服务有效性、适用性和残疾人及其监护人满意度做出的评估,有利于合理配置托养服务资源,全面提升机构服务质量和运行效率,提升托养服务水平。主要包括机构自我评价、第三方评估和残疾人满意度调查。机构自评和第三方评估均需从机构基本条件(包括机构资质、人员、场地、设备和规范管理)、服务规范(包括服务流程、服务内容、服务管理)、服务成效(包括满意度调查、结果性成效)3方面进行评估。

3.残疾人托养服务标准体系的实施建议

标准的实施在整个标准化工作中是最为关键的环节。要解决好标准的实施,应把握几个重要方向:标准实施依赖大部分托养机构达到标准要求,处于良性运行状态;标准实施要体现权威性和普适性,但又要鼓励引领性指标;通过政府购买服务促进标准实施监督,体现标准的公共性、公平性、回应性和长效性[6]。

3.1 标准实施依赖托养机构的良性运行

3.1.1 明确托养服务的主责部门。无论是社会组织、市场或政府相关部门作为服务提供主体,都应纳入标准实施范围,此时政府需要明确托养机构的主责部门,便于对服务机构实施标准的督查。若短期内不能明确政府主责部门,建议民政、卫计委、工商行政部门、国家标准委和残联等部门联合发文,委托其中一家负责托养机构服务质量标准的实施和评估。

3.1.2 拓宽对托养机构的筹资渠道。持续稳定的投入机制是残疾人托养服务持续稳定发展的保障,需要运用政府投资、就业保证金、社会资本和残疾人家庭缴费相结合的发展路径,形成多层次的残疾人托养服务资金筹集渠道。

加大政府投资。在托养机构发展过程中,民办公助或公办民营等社会组织承办的托养机构已经是服务主体,主要资金来源于政府,但仍存在较大缺口。发达国家和地区普遍实行机构运营补贴和服务补贴制度,减少机构在运营和人员等方面的资金压力,我国在托养服务发展过程中可借鉴这一做法,从而促进服务均等化,使政府投资大约占到机构运营资金的70%—80%。另一方面,通过家庭家计调查对于托养的残疾人确定补贴金额,如低收入家庭费用全免,其他收入状况可不同程度减免托养费用,减轻残疾人及其家庭的负担。财政资金投入在实施过程中可实行分级负担原则。尤其要注意的是,对经济不发达地区应进一步加大中央投资力度,建立持续增长的制度性投资,促进托养机构在全国的均衡发展。

充分利用就业保障金。鼓励托养机构积极开展职业康复、辅助性就业和支持性就业,依法合理利用就业保障金补贴辅助性就业机构建设和运行费用,通过购买就业的专业专职服务人员,缓解资金及人员压力,促进托养机构发展。

积极吸纳社会资本。残疾人托养服务工作资金需求量大,单靠财政投入不能满足托养服务工作的资金需求,要以政策引导、税费优惠等措施,鼓励社会资本投入。一方面吸纳社会资本直接投入托养服务机构,另一方面可促进企业与托养服务机构合作建立辅助性就业车间或专门工厂,促进残疾人职业康复和就业。

适当收取残疾人家庭费用。根据残疾人家庭经济状况适当收取托养费用,主要根据残疾类别和残疾等级进行评估后收取,政府补贴按照费随人走的原则,利于残疾人选择发挥其优势的机构。

3.1.3 建立健全人才培养机制。实施持证上岗制度,鼓励机构专业人员参与社会职业能力评定和职称评定,并与薪酬挂钩。对于高于国家标准要求配置的人员,政府可实施奖励制度,鼓励机构聘用高层次人才。国家每年对专业人员进行专业知识和职业技能培训,增强残疾人托养服务工作人员的社会责任感和职业认同感,不断优化残疾人托养服务工作人员队伍的结构,提高残疾人托养服务工作人员队伍的专业化水平。根据残疾人的不同残疾类型、不同残疾等级、不同经济状况、不同托养需求提供差别化、个性化的托养服务,使残疾人获得质量较高的服务。

3.1.4 促进城乡统筹和减小地区间差异。托养服务不仅要尊重不同地区之间和城乡之间存在经济、社会差异这一现实,更要注意体现其均等化的终极目标,体现不同地区之间服务水平的赶超性。全面推广残疾人托养服务标准化工作,统筹城乡,逐步形成覆盖面广、城乡一体、服务规范、管理科学的残疾人托养服务网络,形成持续、有效、可行性高、社会效益大的残疾人托养服务标准化体系。鼓励各个机构在国家标准的基础上,建立符合自身特色的服务标准体系,提供更高质量的服务,促进托养服务健康发展。

3.2 保证标准的权威性和普适性

建议将国家托养服务标准规定为强制性标准,要求每个托养机构必须遵循服务标准,凡不执行强制性标准要求的机构,都将依法承担法律责任,因此必须要保证标准具有权威性和普适性。2014年财政部、中国残联等多部门出台《关于做好政府购买残疾人服务试点工作的意见》,将残疾人托养服务纳入服务购买范围。中国残联2015年印制了《政府购买残疾人托养服务标准》,应进一步总结各地托养服务购买经验,整合托养服务的国家标准,同时兼顾东中西部不同区域及不同托养性质的机构,利于下一步托养服务国家标准作为购买服务的准则。标准制定后要挑选典型机构试行,以便及时发现问题,及时纠正。当然,标准的权威性主要还来自国家标准委的正式批准。

国家托养服务标准作为行业服务的基础标准,是全国所有托养机构从事托养服务必须要达到的指导性标准,但为了促进服务标准质量的提升,应积极鼓励各地区、各机构根据自己的实际情况增加引领性指标。引领性指标具有面向质量的提升性、对未来发展的预测性和服务理念的前瞻性。引领性指标不仅是对量的提升,而且更注重质量的进步性,是一种战略引领。如对残疾人社会适应能力训练后人际关系和自我决定能力等的主客观评价,职业康复的评估及就业率的提升都可以作为引领性指标。

3.3 政府购买服务推动残疾人托养服务国家标准的实施监督

标准实施监督是一项庞杂的任务,单靠机构自我约束不能充分保证标准实施的效果。《中华人民共和国标准化法》第十八条规定,“县级以上政府标准化行政主管部门负责对标准的实施进行监督检查”,明确规定政府部门有责任对标准实施过程进行规范、引导。为改变我国“重制定、轻实施、无监督”的现象,建议利用政府购买服务为“残疾人托养服务国家标准”实施的抓手,加强标准的政府实施监督。标准实施监督包括对标准贯彻执行情况的督促、检查、处理等环节,按形式可划分为结果监督、过程监督和综合监督。监督目的在于推进对标准的贯彻,评价标准贯彻执行的效果,考核标准的先进性和合理性,及时发现标准中存在的问题,纠正偏差,为进一步修订标准和企业、政府部门调整经营或监管决策提供依据,并促进标准实施效益的提升。

小结

残疾人托养服务是促进残疾人能力提升和社会融合的基本公共服务,国家标准的制定和实施是规范托养服务机构和促进服务质量提升的重要手段。但是目前托养服务机构、服务内容和服务评估都没有按照残疾类别、残疾人功能进行类别化和个性化服务,需要在今后的服务发展过程中不断细化。

另外,目前残疾人托养服务的重点仍然是就业年龄段的智力残疾人、精神残疾人和重度肢体残疾人,目标是促进生活自立和实现就业。但是在托养服务发展过程中,就业年龄段仍有较多残疾人由于残疾程度重、没有合适的社会支持提供等原因不能接受托养服务和达到托养服务目标,国家提供的基本社会保障也常不能维持基本的家庭生活,给家庭造成很大压力,也急需国家为他们提供在机构或社区内的安养或供养服务,进一步拓展托养服务的外延和内涵。另一方面,随着就业年龄段残疾人逐步进入老龄化,残疾老龄化的养老和普通养老存在较大不同,也需要托养服务增加老龄残疾人养老服务。总之,随着社会发展和生活水平的提升,残疾人托养服务内涵和外延都会不断发生变化,以适应时代发展要求,但是无论社会如何变迁,对价值尊严和生活质量的追求都将是永恒的目标。

[1]张海迪.残疾人托养服务基本读本.华夏出版社.2012.

[2]“十三五”残疾人托养服务工作计划.中国残联网站 http://www.cdpf.org.cn/ghjh/syfzgh/ssw/201611/t20161103_572325.shtml.

[3][美]布莱恩·达格(著), 李超(译).美国佛蒙特州融合就业的发展历程.残疾人研究,2017,2:44—48.

[4]Parmenter, T.R.(2011).Promoting training and employment for people with intellectual disabilities: International experiences.Working Paper #103.Geneva: International Labour Organisation.

[5]符大伟.促进智力和精神残疾人辅助性就业的实践探索——以广州市康园工疗服务机构为例 2015,3:23—27.

[6]李春田.综合标准化的现实意义.中国标准化,2011,12:41—45.

Current Situation and National Standard System of Care and Supportive Service for Persons with Disabilities in China

Feng Shan-wei, Ren Zhan-bin

Care and supportive service is an important means of empowerment and inclusion into the society for persons with disabilities during their employment age.Since 2007, the service started and promote the life levels of persons with disabilities in the whole country.After 10 years development, we have gradually established home service, day care center and care institution service system for persons with disabilities.During the process of rapid development, there are still problems to be dealt with.The problems are which department will be responsible for the service, lack of professionals, lack of funds and unbalanced development between urban and rural areas.So the establishment of national standards system care and supportive services is necessary and can enhance service quality.By increasing the authority and general mechanism of benign operation, national standardization can implement through government purchase of services.

Persons with Disabilities; Care and Supportive service; Current Situation; National Standard System

C913.69

A

2095-0810(2017)27-0013-09

冯善伟 副研究员 博士;研究方向:儿童残疾及残疾人托养服务

任占斌 副巡视员;研究方向:残疾人社会保障政策

——基于广州市的实证分析