古郡梧州的两汉文物

林刚 周树雄

古郡梧州的两汉文物

林刚 周树雄

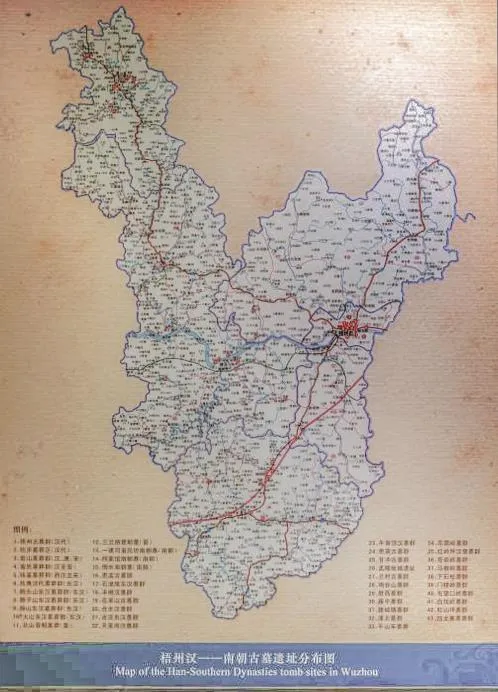

梧州汉-南朝古墓葬分布图(图1)

梧州位于广西东部,也是“三江总汇”之处。本文选取一些梧州市博物馆馆藏出土两汉文物,从中探究两汉时期梧州农业、手工业的发展情况,以此讲述一段两汉时期梧州因经济繁荣、发达交通,从而成为两汉时期岭南区域中心的历史。

两汉文物凸显梧州地位

据梧州市博物馆文物工作队考古资料显示,梧州两汉的文物遗址主要包括汉墓和窑址。汉墓遍布梧州各地,在鹤头山、莲花山、云盖山、低山、狮子山、榜山、火山、珠山、罗山、富民坊、旺步、扶典以及龙船冲、塘源等地均有发现(图1)。1958年以来,梧州考古发掘、清理汉墓498座,出土文物近万件。

现今梧州博物馆馆藏两汉文物占馆藏文物总数的80%,其中,国家一级文物8件,二级文物132件。梧州汉墓出土的陪葬品以陶器、铜器、滑石器为主,主要有鼎、盒、壶、瓿、簋、樽、罐、洗、杯、碗、灯、屋、仓、井、灶、模型、俑、家禽、弩机、环首铁刀、匕首等日用器和明器。

此外,梧州还发现了三处制陶窑址,分别是梧州富民坊窑址、苍梧大坡窑址、藤县古龙窑址。其中最著名的是富民坊陶窑遗址(图2)。该窑址位于桂江西岸约700米处,范围包括竹席山南坡及其向南延伸的伏尸山。窑址分布面积约10000平方米,结构呈筒型,由窑门、火膛、窑床和烟道组成,整个窑灶前低后高,利用自然风把火力集中引入窑床,防止火力分散,达到省工、节约燃料的目的。考古人员从27座窑室中清理出土的印纹陶釜、陶锅及算珠形纺轮等文物,具有浓厚的地方民族特点。富民坊陶窑遗址,可以说是广西乃至岭南最早的制陶工场。

富民坊陶窑遗址(图2)

梧州大量出土两汉时期的珍贵文物和制陶工场,反映出梧州在两汉时期是岭南经济中心的史实。

两汉时期梧州农业生产繁荣

汉武帝平定南越后,在岭南地区加大了经济开发的力度。汉王朝推行重农政策,梧州也响应执行。两汉时期,梧州的农业生产繁荣,这在梧州博物馆馆藏的两汉文物中得到充分印证。主要表现在:

铁锸(图3)

第一,农业生产工具的革新。早在春秋时期,中原铁器就已传入梧州。梧州发掘的春秋晚期墓葬中就有铁器,但数量、类型较少,较为完整的仅有铁锸一种(图3)。战国时期,中原的大批铁器和牛耕技术相继传入梧州。到了汉代,铁器的使用在梧州更为普遍:一方面,中原地区的各种铁器源源不断输入梧州及岭南地区;另一方面,梧州当地人民也掌握了冶铁技术,开始生产较先进的铁器。因此,两汉时期,梧州的铁器无论数量、质量还是品种,都比先秦时期有了明显的提升。

环首铁刀(图4)

从考古发现来看,梧州汉墓出土的铁制工具,既有用于翻土的锸、铲、犁、铧,也有用于松土锄地的锄、耙,还有用于砍伐树木的斧、锯、刀、锛,以及用于收割的镰等,而且质量也比以前有了很大的提高,以水下出土的环首铁刀为例(图4),该刀长104厘米,宽不足3厘米,刀背厚约0.5厘米,硬度和韧性比较高,出水时刀刃尚锋利。

随着两汉时期梧州冶铁技术的提高,铁器产量不断增加,质量不断提升,铁农具逐渐取代了先秦时期的青铜农具和石农具,成为农业生产的重要工具,从而提高生产效率,改进了耕作方式,促进了梧州农业的发展。

牛耕技术是古代农业生产方式的一次重要变革,在农业发展史上占据十分重要的地位。两汉时期,梧州汉墓出土了众多陶牛等明器(又称冥器,指专门为随葬而制作的器物),如1964年在梧州白后村出土的陶牛模型(图5),1965年在梧州河西淀粉厂出土的国家二级文物东汉灰白卧陶牛(图6),说明梧州人当时就养牛用于耕作,并进一步推广,进而影响到整个岭南地区。牛耕技术的普遍应用,使大面积种植水稻成为可能。

陶牛模型(图5)

东汉灰白卧陶牛(图6)

刻花陶井(图7)

农谚云:有收无收在于水,收多收少在于肥。广西挖渠技术在秦代已经出现。两汉时期,引水灌溉技术在农业生产中得到了普遍运用。在农田灌溉中,挖井蓄水灌溉十分常见。梧州汉墓的随葬品中经常有陶制水井模型。如1957年在梧州市莲花山东汉墓出土的刻花陶井(图7),反映了东汉时农业灌溉的情况。两汉时期,梧州人民还掌握了施肥技术,并且修建厕所、圈养家畜、积贮人畜粪便,加以沤制给农作物施肥。梧州汉墓出土的许多陶屋及陶猪圈多设有粪池,这是当时普遍积肥、施肥的真实写照。不少陶屋为干栏式结构,屋分为上、下两层,上为人居,下为圈养牲畜,或四面设围墙,下层设厕所。

引水灌溉、人工施肥技术的普遍应用,对提高农作物产量有着重要意义。

由于生产工具的革新和耕作技术的进步,梧州两汉时期的耕作面积不断扩大,粮食作物的单产和总产量有了很大的提高,粮食储存技术也相应发展起来。

在梧州市云盖山、低山的早期东汉墓葬中,出土了众多极具地方特色的储存粮食的滑石、陶、铜制的仓和囷模型。如1965年在梧州白后村低山东汉墓出土的干栏式铜仓(图8),它与屋相似,前面中间开门,带活环,仓顶有瓦垄,下面四柱架起。干栏式铜仓出土时,仓内尚保存有呈淡黄色的谷壳,谷壳外形完整,细小稍长。由此可见,这种建筑具有干燥通风、防虫害的优点,有利于粮食的储存。

干栏式铜仓(图8)

梧州汉墓出土的仓、囷模型,反映出梧州的水稻种植已十分普遍,粮食产量有大幅度提高的事实,也说明了粮食储存技术和手工业的进步。

梧州的汉墓出土有众多的陶牛、陶鸡、陶鸭、陶猪等家禽及陶屋等明器,也反应了梧州人当时家禽饲养的情况。从出土的陶屋看,其底层四周用矮墙围绕,构成一个基座,用作饲养家畜的围栏;开设有窦洞,以便牲畜进出;设置的厕所与圈栏相连,可以储存人畜粪便,增加农家用肥。

出土文物显示,两汉时期梧州的农业生产呈现繁荣的景象。

出土青铜器凸显手工业进步

农业的迅速发展,铁器的广泛使用,促进了手工业的进一步发展。从出土文物来看,梧州汉代手工业的发展,突出表现在青铜冶炼业和制陶业方面。

两汉时期,随着大批中原人的南迁,带来先进的冶炼技术,加上梧州本地冶炼技术的提高,梧州的青铜冶炼业达到鼎盛时期。这一时期的青铜器不仅数量多,而且种类丰富、造型别致、形态多样、纹饰精美、工艺精良,从生产工具、兵器、生活用品、娱乐器到各种明器,以及各种装饰品、车马器、印章、钱币、动物塑像等,应有尽有。

铜器组合(图9)

羽人铜灯(图10)

汉代青铜工艺的造型设计,多取材于现实生活,同时又极富想象力,如梧州在万秀区夏郢镇旺步村东汉墓出土了一套完整的铜器组合,包括案、碗、耳杯、筷子等(图9),其做法采用细线镌刻,通身饰龙、凤、鱼及云纹、水波纹、几何纹,技术精湛,做工精致,整组铜器既实用又有艺术感。再如在鹤头山东汉墓出土的国家一级文物羽人铜灯(图10),分为上、中、下三节,可以离合,底座镂线刻三勇士各骑怪兽飞跃奔腾的图案,中间为一高鼻深目大力士,支撑上面的灯座,造型优美,堪称古典写实手法和浪漫主义手法的完美组合,体现了两汉时期梧州人高超的冶炼技术。

制陶业是梧州两汉时期发展最快、成就最为突出的一项手工业。当时梧州已拥有岭南地区最早的富民坊制陶工场,不但能自产自销,亦能向周边地区销售产品。

据不完全统计,梧州两汉时期陶器种类多达50余种,其中,有本地制造的,也有外来的,从日常生活用品盛储器、饮食器、炊煮器、灯具,到井、仓、屋、灶、猪、牛、羊、狗、鸡、鸭等明器,以及砖瓦等建筑器材都有,数量多、品种多,且工艺技术水平显著提高。

此时的制陶业普遍采用轮制或模制方法,工艺上采用印模、拍印、旋压、镂空、刻划、附加、彩绘等多种手法,装饰上出现了彩绘,还在器物上使用主纹、底纹相互衬托的手法,产生丰富多彩的层次组合图案。

总的来讲,梧州两汉时期的随葬陶器,不仅是优质的生活用品,而且是具有极高审美价值的工艺品。在梧州市博物馆,我们可以看到这些馆藏的汉代陶器,件件器型规整,造型美观,形态多变且构思巧妙,陶质亦十分细腻、坚硬、耐用。特别是一些非实用性的明器,即使从今天的审美标准看,也是不可多得的陶塑艺术精品。如在云盖山等汉墓出土的陶俑灯、卧伏陶牛、陶羊、陶鸡、陶狗等动物塑像,无不形象生动,令人叹为观止。

梧州的先进生产技术获得推广

两汉时期,梧州的生产技术水平处于岭南地区领先地位,在这个时期,铁器和牛耕等先进的生产技术,以梧州为中心并向周围传播。

从考古发掘来看,不但梧州本地出土了大量的两汉铁农具和农耕模型,而且在梧州周边地区也出土了众多的牛耕模型,如在贺州莲塘东汉墓中出土了两件铁铧,证明当时牛耕和犁耕技术已经普遍推广,牛耕盛行。在这一时期,引水灌溉技术也得到普及。

东汉建武年间,伏波将军马援南征交趾时,曾致力于“治城廊,穿渠灌溉,已利其民”,即推行经营农田水利,开沟渠引河水来灌溉田地,还在田头地角凿井汲水灌溉农作物。据近年考古资料显示,在贵港、贺州、钟山等地的汉墓均出土有陶制的水田模型。

国内贸易的繁荣催生金属货币

早在商周时期,梧州就与中原地区有密切的商业贸易往来。当时梧州与中原联系的主要通道有两条:一是经越城岭进入桂江,二是经萌渚岭进入贺江。苍梧部族通过桂江、贺江,将翡翠、珠玑、玳瑁等土特产向周武王进贡。考古工作者在梧州曾发掘出土了楚国的青铜器和陶器,这说明梧州与中原有密切的商业往来。

灵渠的开凿,使梧州成为了南北经济、文化、贸易交流的重要枢纽。随着商品贸易的发展,金属货币在梧州得以流通。

五铢钱(图11)

据史料记载,在汉武帝元狩五年(公元前118年),五铢钱已传入梧州。1964年,考古人员在梧州工人医院出土了9枚五铢钱,这是广西出土最早的货币。2004年,在梧州第五中学所在地又出土了一批较为完整的五铢钱(图11),数量达200多枚,其中4枚币面清晰可见“货泉”二字(“泉”字古代与“钱”通),同一墓葬中还出土一块青铜盛器残片,底部铸印有五铢钱纹饰,反映了当时人们对货币的崇拜意识。

值得一提的是,在梧州旺步东汉墓出土的“章和三年铜碗”(图12),该碗底刻有“章和三年正月十日钱千二百”字样。这说明梧州当时有能力炼造铜器,而且其消费能力相当强:购买一个碗就需要一千二百文的铜钱,可见当时一些梧州人的生活比较富足,这也反映出梧州商贸活动的活跃。

另外,据考古发掘资料显示,梧州富民坊西汉陶窑的产品,近年来在广西的贺州、桂林、贵港,以及广东的清远、肇庆乃至江苏、南京等地都有出土。这说明富民坊陶窑的产品通过桂江、浔江、西江水道运往各地销售,深受人们的喜爱。

出土的珍珠玛瑙显示海陆贸易兴旺

梧州是汉代南北交通和中外交通枢纽,也是海陆丝绸之路交汇的地方。

章和三年铜碗(图12)

公元前111年,汉王朝将苍梧作为国家重要的进出口要塞,在今梧州市设立漓水关,管理国家进出口事务。《前汉书·地理志》明确记载“有漓水东南至广信”,“苍梧郡,属广州有漓水关”。经岭南海路的贸易至黄武五年(公元226年)“益瑧频繁”。据《汉书·地理志》记载,梧州是贸易集散中心,货物出海前需要在梧州囤集,当时灵渠以下“巨舫鳞次,连樯衔尾”,足以反映梧州海外贸易的盛况。一方面,中原丝绸和大批货物通过灵渠,从湘江进入漓江到梧州,再经西江、北流江,经过天门关进入南流江,最后到达合浦出口;另一方面,海外各国的翡翠、玛瑙等经过这条丝绸之路从合浦上岸,进入西江中游的梧州,再进一步到达岭南和中原地区。

黑陶俑灯(图14)

在梧州众多的汉墓中,出土了大量从海外输入的珍珠、玛瑙等,证实梧州与海上丝绸之路有着密切的联系。1965年在后背山出土的灰陶俑灯(图13),1980年在松脂厂出土的黑陶俑灯(图14),1973年在鹤头山出土的羽人铜灯等,是研究汉代海上丝绸之路的重要证据,也进一步证实了梧州海外贸易的兴盛。

从出土的文物可看出,地处浔江、桂江、西江三江交汇的梧州,是两汉时期岭南的政治、经济中心,其先进的生产技术、繁荣的商业贸易,对周围地区有极强的经济辐射能力,从而带动了岭南地区的开发与发展。

责任编辑:陈薇