岁月不摧花,此花更动人

何蕴琪

不知道有多少人会记得王小波对中年女性的一句刻薄评论,原文如下:“中年妇女在中国是一种自然灾害,这倒不是因为她们不好看(我去过外国,中国的中年妇女比外国中年妇女长得好看—王二注),而是她们故意要恶心人!”反正这句话对当时还是女青年的我来说如同当头棒喝。

很多年以后,我端详着李银河的照片,感觉她长得很好,活得也很好—尽管她的外表与我们想象中的中国中年妇女如出一辙。到底是我的价值观改变了,还是别的什么改变了?

从幻觉到真实

“女人吗?这也太简单了!热衷于搞简单公式的人说:她就是子宫,就是卵巢。她是个雌性—用这个词给她下定义就足够了。”1949年,西蒙娜·德·波伏娃在她影响了世界的著作《第二性》中开篇写道。这部写于大半个世纪以前的西方社会学经典里引用的戏谑,直到今天听起来仍然耳熟能详。不不,它并不回荡在街谈巷语里,而是铭刻在絕大部分人的心版上—无论是男人,还是女人,如果我们足够诚实的话。

波伏娃认为现存社会基本上是一个男权社会,而女性是作为“他者”被定义以及定义自身的,其中,女性作为男性欲望对象与繁殖的功能,在其中占据主要地位,也因为如此,中年对于女性来说是危险的—因为她们在丧失着女性特征。

她在书中专门辟出一个章节分析中年以后的女人,说女性依赖其生物学特征的程度,大大高于男人。“女人生活中的每一个阶段都是相同而单调的,但从一个阶段到另一个阶段的转折,又极其突然而危险。这些转折所显露出的危机—青春期、性发动、停经,比男性更具有决定性。男人是逐渐衰老的,女人却是被突然夺走了她的女性特征(社会和她自己都认为,这两者为她的生存的正当性提供了证明,并为她的幸福提供了机会)……”

然而波伏娃又指出,中年以后的女性,正因为女性特征的丧失,开始拥有了另一种自由—她们被从欲望对象以及生育工具的角色中解放出来,开始了一个身份迷失以及重新定义自身的进程。

“是的,是这样的。我感觉以前的日子都是白活了!”在我引用波伏娃的这段观点以后,年华姐在电话那头说。她的声音还是那么明朗阳光、抑扬顿挫,和我第一次见到她时一模一样。这是一个令人印象深刻的女性,长发、大眼睛,美丽而富有感染力,那时候我们一群人坐在一起,她开始说话,边说边站起来走到了台前,用手势比划着,绘声绘色。后来我才知道她毕业于北京电影学院,年轻时是演员。但是她的风格完全无法让人把她归到“演员”这个容易给人偏见的类别里,如果要形容的话,那是一种比一般人更为真实、自然、毫不矫揉造作的风格。

我再上一次见到她已经是大半年前,那时她刚刚开始角色的转变,从“家庭妇女”转型为创业者,奔走在全国各地,谈项目、找投资。创业自然是时髦的话题,但其实只是变化的一个缩影。“创业者”的角色,在我看来和“主妇”一样,在她身上只是另一张皮,重要的是她在其中活着,活得有生命力。

“人活在世界上,成长是一生之久。女性比男性相对来说要承担得更多,她要更多地牺牲自己,才能成全她身上的社会责任,无论是家庭,还是事业。”我很好奇的是这些听起来很伟光正的话换了别人说可能就显得太“正确”,但在年华姐说起来那么真实,她认真、感性的语气、语调,让你感觉除此以外别无真理。她说年轻时自己是被责任、被爱情推着往前走的,“以前我们那个年代30岁不结婚不生小孩就被社会看作是奇特的,但是等女性被动进入了婚姻之后,才发现手足无措,因为我们根本没有做好准备,如何与另一半相处,如何养育孩子。等到孩子上小学、中学以后,女性才会像男性一样思考活着是为了什么,才会知道自己除了孩子以外,还可以为社会、为这个地球贡献什么价值。”

年华姐说,在自己想要发掘自己的价值而还没有找到一个支点的时候,她曾经有过很痛苦的一段时间。后来她找到了适合的发挥自己天性的事业,也要去反复论证,反复思考,如何把控它,会“几天几夜睡不着觉”。但是这个过程让她经历了“浴火重生”。

在读波伏娃那段文字的时候,其实我想起的是电影《此时此刻》,玛丽安摩尔饰演的一个美丽而富有的中产主妇,在送丈夫上班、小孩上学以后,平静地做好苹果派、布置好鲜花,又复躺在卧室里,准备结束自己的人生。这一幕如同王小波对中年妇女的讽刺一样,曾经让我震撼而迷惘—她的绝望是因为什么?

原来,女性一直在寻找那种非“客体”、非“他者”的价值,她自身的意义。年轻时,当生理特征决定了她们的幸福时,女性容易陷在自恋的幻觉里,也容易确认作为客体的、他者的价值。但当一切开始改变时,她进入了另一种思考,另一个角色中。这个过程,对于一些人来说,无异于重生,因为有一些部分在死去,而有一些部分生长出来,它是新的,又是一直存在的。

“年轻时我们会有一种长生不老的幻觉……”年华姐说到这里时,我忍不住笑了,是啊,我曾经也以为死亡遥不可及。“到了中年,发现活一天少一天,开始有了危机感。所以要更好的规划剩余的人生。”

什么是自由

“很多时候你是去活出一个别人想要你成为的样子。不能超越是正常的,但你能否接受自己这种不超越。”茜姐说。

我想起了一个春天的晚上,我约茜姐去小剧场看戏,她骑着自行车来的,那个刹那我感觉自己穿越回到了念大学时候的北京。在很长一段时间里,帝都给我的感觉就是小剧场,和骑着自行车在校园里面溜达的老先生。这些人本来可以和你谈天文地理、古今中外或者现在流行的、薛定谔的猫,却更愿意和你谈谈今天菜市场里大白菜的价钱,特接地气。

茜姐是我一位恩师的太太,辈分上是“师母”,她来自北京,在清华园长大。因为父亲是清华的老师,所以她打小就在知识分子堆里打转,“几岁大给清华工宣队的人读小说”。她曾是大学生,化学工程师,工厂里最年轻的中层干部,北师大的老师。但是她喜欢并且热爱目前自己的身份,相夫教子,辅助先生的事业,照顾儿子。

茜姐说如果你喜欢一样东西,你的能力就会自然而然发展出来。她给朋友家小孩儿打毛衣,朋友说不用很复杂,她心想“不复杂的我还没有那个兴趣做”。她就是要在日常生活中过出一种乐趣来,我想了想,这不就是创造吗?

茜姐50多岁,身材有点圆圆的,平时就爱穿一条裙子,她整个就是北京范儿,风格里有一种豪气,就是一种说不上来的不拘一格和潇洒。她说同学里面有人在感叹,已经有小孩儿喊“奶奶”了。“奶奶就奶奶呗,很自然啊。其实就是需要修炼吧。很多时候我们是要从别人那里拿反馈,我是什么样子的,我好不好看。有一句话叫做,不靠颜值靠实力。很多时候,人是自己虚构了一个乌托邦,不一定是自己真的想要的。”

茜姐说以前在北师大工作的时候,她是班主任,别人说她“怎么小不拉几的事情,都能给你弄的风生水起的。”“不管别人需不需要,反正我需要吧。”她不满足于按部就班的人生,总是要变个花样,在可能的范围内玩出新鲜的好的来—于是我想起了她的花馒头。

朋友圈她偶尔发个自拍,自制的南瓜“花馒头”,简直就是艺术品,七八种馒头,金灿灿,黄白相间,有的是菊花形状,有的像向日葵,有的像玫瑰花,没有一个重样的。我都惊呆了,那哪是馒头啊,从来没有见过这么好看的,那里面是美,是爱,是……一种说不出来的丰富。

听到“奶奶”这茬,我想起自己曾经想过老了以后“应该”活成什么样子—“老也应该老成杜拉斯或者桑塔格那个样子吧,睿智的额头,深沉的白发”—这个问题现在已经被我视为矫情。是的,如果你还去担心老了在别人眼中是什么样子,那岂不是白活那么大岁数了?

到了马上就要踏入中年的年纪,我才明白,最重要的是自由,自由不是狂放不羁,不是男人留长发女人剃光头,自由是你可以做任何你想做的事或者你选择去做你不想做的事,并且安于如此,无论别人怎么看。你可以像茜姐那样让每个家人都穿上自己打的毛衣,可以像窦唯那样散着长发腆着肚子骑着摩托车在城里转悠就算别人笑话,你可以做家庭主妇也可以做职业女性,你可以结婚生娃也可以不,最重要的是,你可以决定在保温杯里泡枸杞还是菊花。

你的保温杯里泡的啥

钟妞说自从这梗出来了,她拿保温杯的频次更高了。我们默契地相视而笑。妞比我大两三岁,曾就职广州某媒体,两年前开了一家从事投融资服务的公司,开始了从打工一族到创业者的转型。她总是活得理性、精致、优雅,这确实是我非常欣赏的一位前同行和朋友。

有一点我自问无法超越,那就是用精准的理性来安排自己的日常。她在长达九年的时间里每周都会去健身房做两次瑜伽,身材保持得苗条结实—只有去过健身房的人才知道,这种习惯有多少人能坚持下来。

“谁都年轻过,谁都没老过”,妞说自己二十多岁的时候从来没有恐惧中年,反而充满了憧憬。而真的到了三四十岁这个阶段,会有一种从容的感觉。“以前看世界是黑白两面,但是现在人变得弹性,看问题的角度更多元,看什么都很顺眼,挺好的。反正我喜欢现在的自己,多过30岁以前的我,整个人的状态,驾驭事物的能力。”

她说会和自己的家庭和经历有关,“一个是原生家庭的影响,另一个是这么多年来形成的三观吧。有的人职场上混得很好,但是可能是非常乏味,不开心的,你会发现他们很有负能量。”

创业也是一个重要的道场。“和家里有多少房产、多少财富没有关系,很多富婆的眼神很呆滞的……创业的经历会更让人接地气,更了解商业的规则,自己的最高原则和最低底线在哪里,让一个人非常干练,短时间的决策能力增强。当你不再是一个打工者而要自己去面对问题的时候,是独孤求败的,没有人会帮助你,因为员工是来领工资的,他的压力不能跟你比。然后过程中有顺也有不顺,也看着其他创业者的起起落落,不会一惊一乍,什么事情配什么粮草,这很能锻炼一个人的心气。”妞一边在咖啡馆里喝咖啡,一边总结自己创业以来的心路。

角色,支点,位格?

尽管我已经果断抛弃了“如何变老”这个命题,但是还是有例外,比如今年在现场看到于佩尔的演出,我又一次开始了有点幼稚的造句练习,“呃,如果老了像她那个样子,真好看啊……”

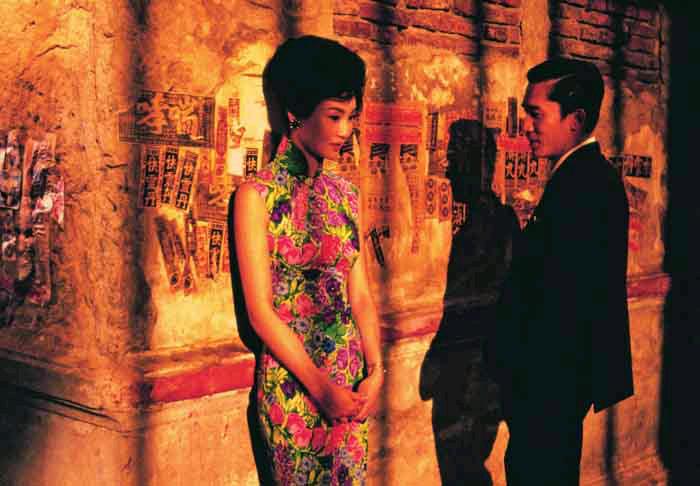

伊丽莎白·于佩尔不仅仅是中年人了,她63岁,被贾樟柯誉为“世界上最伟大的女演员”。今年她在中国好几个城市专场演出,朗读法国小说《情人》,穿着金色凉鞋、白色连衣裙,少女般的體态和笑容,演绎杜拉斯年轻时那些荒诞不经的心路历程居然恰如其分。

她在银幕上的形象凛冽、像一片刀子,刀光过去还有笑容。我觉得非常性感、美丽。到底是什么造成了那样的美感,是独立吗?是力量感吗?难道是……演员的自我修养?

如果按钟妞的说法,应该是“角色”。于佩尔参与演出的电影很多,而大部分都和人性和社会的深刻探索有关,所以角色往往显得“重口味”。在一次访谈中她说,“我演过很多女人,将之系在一起的特点是她们都是幸存者,而不是人生赢家,顶多在受害者群体里算运气好的,我觉得这样比演什么亚马逊丛林女战士更贴近真实。让人发笑有很多种方式,但让人感到震撼就比较难了。”

而按年华姐的说法,则是“支点”造就了她。于佩尔擅长演绎,她一个眼神,一个回眸,全都是戏,她找到了自己的舞台,自己的支点,所以她撬动了地球。

那么按茜姐的说法呢,是“位格”,她站在某一个角色中,承担起表达这个角色的任务,也就被赋予了那个角色所需要的信息和能量。她喜欢成为那个角色,于是这个角色所需要的能力和天赋都会随之而来。

无论如何描述这个过程,其实都是一样的。

那些我们尚未了解的女性力量

关于女性的中年,我的样本显然是有不足的,因为我接触的女性大都是中产阶层,或以上。而从另一个角度来看,“中年”这个命题,则本身也是中产话题—无论在农村还是城市,必须终日劳作的妇女,何来机会和闲暇反思自己的人生?

所以完成这个访谈时,我心里有两个很大的感触,一是关于女性的力量。这三位女性,都是我敬重、欣赏、熟悉的女士,却在和她们深入探讨关于女性角色、中年定位的过程中,发现出她们身上的许多日常不易觉察或容易让它惊鸿一瞥的美丽来。我惊讶于女性所能创造的能量是如此温柔、如此笃定、如此自信和具有创造力,俗话说的“半边天”真是所言非虚,作为采访者的我也在这个过程中得到了滋养。

而另一方面,我感到作为女性我们是如此幸运—有机会受教育,有机会阅读,有机会接触广大的社会,能够和不同背景的女性平等交流、结为朋友。而这些,对于有的群体来说,可能是非常罕见的机会。

所以年华姐说,女性的一生,是成长的过程。“以前是被动生长,别人推着你走,现在是主动生长,是积极学习,积极成长,积极探索自己的存在给社会带来什么价值。” 当她说女性非常需要人生导师,关键的几步要有人来提点时,我是深有体会的。“人会得到很多机会,但同时要做好准备,否则不会有抓住这些机会的意识。而一个人永远不知道自己什么时候完全准备好,这个时候导师的重要性就体现了。”曾经在生活中缺少引导的她,决定创业不能纯粹为了赚钱,而是要做自己喜欢的、并且能让世界越来越美好的事情。她目前的创业项目和自己的专业影視有关,同时她也希望成为别人的引路人,希望这份事业能帮助到很多年轻人,使之能得到更好的引导。

她说,“每个女性都是善良、美丽、坚韧的,她们的内心都是晶莹剔透,纯洁美好的,只是可能处于社会的不同位置,被打磨成不同的形状。我坚信这一点。”

是的,无论肉身这张皮有什么样的变化,女人还是女人,女性这一股温柔的、有力的、纯净的能量,它所能带来的力量,远远还尚待我们了解和开发。