中国碳交易下的工业碳排放与减排机制研究

李广明+张维洁

摘要 中国工业的高能耗投入在带来经济快速增长的同时也导致碳排放的急剧增加,作为全球最大的碳排放国,中国肩负着巨大的减排责任。为了探索减排方式,中国自2013年先后在7个省市建立了碳排放交易市场。研究碳交易对工业碳排放的影响及作用机制,有助于科学评价政策,为全国工业碳交易市场的推行提供合理的建议。本文利用中国30个省份规模工业碳排放数据,首先分别采用DID和PSM-DID方法考察了碳排放交易对工业碳排放和碳强度的影响,其次在使用SFA测算出各省规模工业能源技术效率和能源配置效率的基础上探讨了碳交易发挥作用的机制和影响大小。结果发现:①碳交易对试点地区规模工业的碳排放量和碳强度有显著抑制作用,分别使二者下降4.8%和5.2%;②碳交易分别使试点地区的工业能源技术效率和配置效率显著提高0.03和0.08;③碳交易发挥作用的机制与规模工业的能源技术效率有关。能源技术效率的减排效应大于能源配置效率的增排效应,最终导致政策具有减排作用。这些结论说明,想要推进中国碳交易市场的发展并使其长期发挥减排作用,必须要加快碳交易市场相关配套制度的改革,包括碳价机制和配额分配机制等,使市场交易与政府调控有效结合;淘汰落后产能,增加研发投入,鼓励工业企业使用新技术;转变能源消费结构,倡导新能源和清洁能源的使用。

关键词 碳排放交易;工业碳排放;工业碳强度;能源技术效率;能源配置效率

中图分类号 F427

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2017)10-0141-08DOI:10.12062/cpre.20170445

中国工业的发展使中国经济快速发展,人民生活水平不断提高。但是,工业的发展加剧了经济结构重型化[1],大量化石能源的消耗带来CO2排放的剧增,致使全球变暖、雾霾等环境问题越来越突出。党的十八大提出把生态文明建设列入中国特色社会主义的“五位一体”总布局,开启了新一轮全面深化改革。作为全球最大的发展中国家,中国是最大的CO2排放国。在2015年的巴黎世界气候大会上,中国承诺到2030年单位GDP的CO2排放比2005年下降60%— 65%,而工业的发展无疑为这一减排任务提出了挑战。为协调经济增长与环境改善的关系,中国政府做出了一系列探索与努力,如调整经济结构和能源结构、加强对新能源的投资等。国家发改委应对气候变化司于2011年发布的[2601]号通知宣布北京、天津、上海、重庆、广东、湖北和深圳等7个省市成为碳排放权交易试点,希望通过试点探索能够于2017年在全国范围内建立起跨省区交易市场以推动我国碳减排目标的实现。因此研究碳排放交易对工业CO2排放量的影响可以为政策推广提供实证依据,对我国走可持续发展道路具有重要的现实意义。

1 文献综述

碳排放交易作为一种成本有效的市场减排手段,近年来越来越受到国内外学者的关注。关于碳排放交易的研究,国内外文献已有很多,大致可分为三类。

首先是对碳交易机制的设计和对碳排放交易市场运行状况及存在问题的研究。如Cheng et al.[2]提出中国碳排放交易体系应该考虑交易主体的潜在减排能力和合作能力,并完善法律法规和监管机制;Zhang et al.[3]和李志学等[4]对中国7大碳交易试点的运行和交易状况进行分析,发现我国碳排放试点仍处于起步阶段,法律法规不健全,碳交易价格较低是导致碳交易不稳定的主要原因。其次是研究碳排放交易下的碳配额分配、碳税和碳价问题。Brink et al.[5]采用CGE模型模拟欧盟碳交易体系下不同碳税情形下碳配额价格的影响,结果表明最低拍卖价可以实现最低成本的碳价,碳税会造成碳价下降从而不利于配额出售方。孙亚男[6]在碳排放交易体系下通过构建双寡头企业的合作和竞争博弈模型,对碳税策略进行了探讨,得出增加碳税有利于碳减排的结论。石敏俊等[7]基于动态CGE模型,模拟了单一碳税、单一碳交易及碳税和碳交易结合等不同情形下的减排效果、经济影响与减排成本,结果表明碳排放交易与适度碳税相结合既可确保减排目标的实现,又可降低减排成本。

除了前两类文献,近年学者更关注碳交易的影响,即基于区域层面和国家層面研究碳排放交易的经济和环境影响。Wang et al.[8]根据哥本哈根气候目标设计广东省不同的减排目标,通过构建CGE模型评估碳排放权交易对广东经济的影响,结果表明,严格的减排目标将给广东GDP带来较大损失,但是碳交易的开展将有效降低这一损失。崔连标等[9]通过构建省际排放权交易模型,考察了无碳交易市场、仅包含6个试点省市的碳交易市场和全国范围碳排放交易市场三种情形下的减排成本,结果发现全国碳市场下的减排成本更低。Fre et al.[10]通过分别构建空间交易和跨期交易的DEA模型考察了美国燃煤发电厂的潜在产出能力,测算了碳排放交易的潜在绩效。Martin et al.[11]的一篇综述从污染排放、经济绩效与竞争力、技术创新三个方面对欧洲碳排放交易体系出台十年来的影响进行了实证总结,结果表明,欧盟碳交易在第一阶段和第二阶段分别使受规制企业排放量减少3%和10—26%;总体而言碳交易并未对企业的经济绩效产生严重负面影响,对技术创新也有显著的促进作用。

纵观相关的研究文献,首先,就研究对象而言,碳交易的影响是研究热点,在这类文献中,对经济的影响研究多于对环境的影响研究;其次,就研究方法而言,关于碳交易的文献大多使用CGE和DEA等系统均衡模型和线性规划方法,使用计量方法的相对较少。第三,就影响机制而言,很少有文献来探讨,即使有,也仅仅从交易成本角度来阐述碳交易的影响机制,很少有文献从投入要素的技术角度和配置角度来讨论碳交易的影响机制。虽然碳交易的有效实施直观上确实与交易成本相关,但交易成本与能源投入的技术和配置相关,因此,探讨碳交易能否有效实施还必须深入考虑生产者的要素投入技术水平和配置能力。最后,由于我国的CO2排放很大部分来源于工业,且碳排放交易的主体主要是工业,而目前已有文献中,关于中国碳交易对工业部门影响的文献还相对较少。因此,本文利用2013年7个省市成为碳排放交易试点这样一个准实验,采用倍差法研究碳交易对规模工业碳减排的影响,并对碳交易的影响机制进行考察。

2 模型描述与数据处理

2.1 政策评估模型

政策评估方法有很多,倍差法作为其中的一种,通过选择合适的对照组,构造合理的反事实来评估政策实施的净效应,这种方法由于一定程度上可以减少内生性,因而被越来越多的学者使用[12-13]。本文也采用倍差法来考察碳排放权交易机制对规模以上工业企业CO2排放量和碳排放强度的影响。中国碳排放交易的七个试点省市分别是:北京、天津、上海、重庆、湖北、广东和深圳,由于除了深圳市以外其他试点都是省和直辖市,因此为了研究范围的统一,将深圳市合并到广东省。所以本文处理组为:北京、天津、上海、重庆、湖北和广东等省份的规模工业企业,其余非试点省份(除西藏、港澳台地区)的规模工业企业为对照组。由于除深圳市以外,其他试点碳交易完全启动基本是在2014年,因此本文将2014年之前定为非试点期,2014年之后(包括2014年)为试点期。基于此,本文构造的基本模型如下:

其中,CEit和CIit分别代表第i省份t年的规模工业的CO2排放量和碳强度,虚拟变量treated和period分别表示是否是实行碳排放权交易的省份和时点,treatedi=1代表i省份是实验组,treatedi=0代表i省份是对照组;当t小于2014年时,periodt=0,反之periodt=1,λi和λt分别代表个体固定效应和时间固定效应。基本模型(1)和(2)分别考察碳排放交易政策对当地规模工业CO2排放量和碳排放强度的影响,交互项的系数α和β即表示政策的净效应。

式(1)和式(2)可能存在遗漏变量,因此本文需要对模型加入控制变量。本文借鉴前人关于碳方面的研究[1,13-14],在基本模型的基础上引入人均地区生产总值对数值(lnpgdp)、人均地区生产总值二次项对数值(lnpgdp2)、人口规模对数值(lnpop)、能源强度(ei)、排放系数(index)、产业结构(industry,即规模工业总产值占地区生产总值的比重)、能源消费结构(hsrate,即化石能源消费占总能源消费比重)、重工业企业数量对数值(lnhcount)等控制变量(CV)来考察碳排放权交易政策对规模工业CO2排放量和碳排放强度的影响。因此,基本模型(1)和(2)可转变为:

2.2 影响机制分析模型

仅仅基于政策评估模型来考察政策效应还不够,还必须探讨政策效应背后的影响机制。“十二五”以来中国加快经济结构和产业结构的调整,以提高能源利用效率为核心,鼓励企业清洁生产,淘汰落后产能。基于此,我们大胆假设碳交易的碳减排效果与工业能源效率有关。因此,为了全面考察碳交易、能源效率和碳排放(碳强度)三者之间的关系,我们有必要测算出工业能源技术效率和配置效率。

本文采用SFA模型[15]对各省份规模工业企业的能源技术效率和配置效率进行测度,SFA模型的一般形式为:

(5)式中,S表示各省份规模工业总产值,f(Xit,β)表示生产前沿面,X表示投入要素向量,β是待估参数向量。我们参考Zhou et al.[16],采用C-D型生产函数,基于生产效率角度来测度能源技术效率,定义相应的基于投入能源的Shephard距离函数为:

其中,vit为随机误差项,vi~iidN(0,σ2v)。由于Shephard距离函数是关于E的线性齐次方程,经过计算,可得到βE=1,将其代入(6)式即可得到:

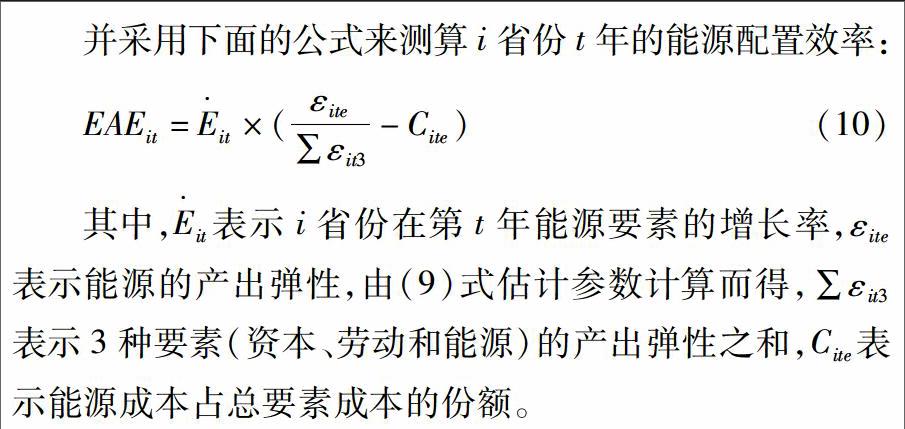

其中,E·it表示i省份在第t年能源要素的增长率,εite表示能源的产出弹性,由(9)式估计参数计算而得,∑εit3表示3种要素(资本、劳动和能源)的产出弹性之和,Cite表示能源成本占总要素成本的份额。

2.3 数据来源和变量选取

本文的数据来源于2008—2014年的《中国统计年鉴》、《中国工业统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国物价年鉴》、《中国科技统计年鉴》以及各样本省份的统计年鉴。

在CO2排放量的核算方面,本文选取了规模以上工业企业生产消费的主要能源:原煤、洗精煤、其他洗煤、焦炭、原油、柴油、燃料油、汽油、煤油、液化石油气、炼厂干气、天然气、焦炉煤气、其他煤气、热力和电力,这些主要能源CO2排放量分为化石能源直接消耗的CO2排放量和热力电力中间转化形成的CO2排放量,其中热力和电力中间转化的CO2排放量参考涂正革[1],采用电(热)碳分摊法,因为电力和热力的CO2排放基本来源于化石能源的中间转化,因此先计算出热力和电力所消耗的化石能源的CO2排放量,再根据各省份规模工业企业电力(热力)终端消费量在全国电力(热力)终端消费量的比例计算出各省份电力(热力)CO2排放量。其中化石能源CO2排放系数主要参考IPCC(2006)推荐的计算公式来计算。根据排放系数可以得到各样本省份规模以上工业企业的CO2排放量,再与工业总产值作比即可得到工业碳强度。

資本存量核算方面,本文采用永续盘存法估计,选择固定资本形成总额为当年投资指标,参考文献[18]构造以2008年为不变价的固定资产投资价格指数,参考文献[19]得到1993年的资本存量和三种资产的折旧率,根据永续盘存法公式计算得到各地区资本存量。

劳动力数据来自于《中国工业统计年鉴》按地区分规模以上工业企业全部从业人员年平均人数,劳动成本数据选取《中国劳动统计年鉴》分地区分行业在岗职工工资总额。资本成本主要考虑利息支出和固定资产折旧两个方面,能源成本主要将上述能源分为煤炭、石油、天然气和电力四大类[17],煤炭、天然气和电力的价格数据主要来源于《中国物价年鉴》,石油价格主要采用布伦特原油进口价格。

其他变量方面,各省份的地区生产总值、人均地区生产总值、规模工业总产值,分别以2008年的地区生产总值指数、人均地区生产总值指数、生产者出厂价格指数平减得到。

3 实证过程与结果分析

3.1 政策效应估计

为了初步识别碳排放权交易政策的影响,本文首先考察了处理组和控制组在规模工业CO2排放量和工业碳强度方面的趋势,如图1所示。

从图1可以看出,控制组的碳排放量比处理组平均多0.2—0.4万t,处理组的碳强度比控制组平均每万元多0.6—0.8t。无论是规模工业CO2排放量还是碳强度,试点之前处理组和控制组基本都具有相同的趋势,为我们使用倍差法提供了依据。

接下来将控制变量(CV)分为经济因素(X1,包括lnpgdp,lnpgdp2,lnpop,industry,lnhcount)和能源环境环境因素(X2,包括index,ei,hsrate),对模型(3)和(4)加入个体固定效应和时间固定效应并聚类到省级层面进行估计。表1中的(1)和(2)列是未经匹配的基本回归。回归(1)表明,政策使CO2排放量在5%的显著水平上平均下降9.5个百分点,即政策具有碳抑制作用。控制变量中除重工业数量外其他经济因素均不显著,但能源强度、排放系数、能源消费结构等能源环境因素对碳排放量均有显著的正影响,这说明高能耗仍是中国工业的主要特征。回归(2)表明,政策使工业碳强度平均下降10.8个百分点,且在1%的水平显著,这说明政策对工业碳强度也具有抑制作用。控制变量中依然是能源环境因素对工业碳强度的增加具有显著正向影响。综上,我们可以说,碳排放交易政策具有明显的碳减排作用。

由于在上述的实证分析中,对控制组的处理很粗糙,仅将非处理组的其他地区作为对照组,严格意义上是不符合倍差法平行趋势假定的要求。因此,进一步地,采用PSM-DID方法进行估计。在利用PSM方法时需要计算倾向得分,采用Logit模型来估计进入处理组的倾向得分值。由于经济规模、能源结构、工业内部结构及工业科技投入水平等综合反映了各地区的经济发展水平和工业发展水平。因此,选取上一年人均地区生产总值对数值(lnpgdp_1)、上一年化石能源消费结构(化石能源消费量占总能源消费量比重(hsrate_1)、上一年重工业企业数量(lnhcount_1)、上一年投资研发科研人员数占从业人员比重(lrdrate_1)等变量作为解释变量,以是否为处理组(treated)为被解释变量利用Logit模型计算倾向得分。样本省份能否进入处理组的Logit估计结果见表2。

表2的估计结果基本与实际情况相符,且各变量均高度显著。经济发展水平较高,市场交易较发达,进入处理组的概率就越大;化石能源消费的能源比重越高,越有可能进入处理组;重工业企业数量越大,能耗越强,越有可能进入处理组;从事科技研发人员占总从业人员的比重越高,工业企业越有可能研发和引进新技术,因而进入处理组的可能性就越高。

根据表2计算得出的倾向得分,将处理组和控制组的各样本省份进行了匹配,并将未完成匹配的样本删掉得到新样本,继续采用倍差法对政策影响效果进行检验,估计结果见表1的(3)和(4)列。回归(3)表明,匹配后碳排放权交易政策平均可以使规模工业CO2排放量下降4.8个百分点,较匹配前低4.7个百分点。回归(4)表明,匹配后政策平均使工业碳强度下降5.2个百分点,较匹配前低5.6个百分点。尽管系数绝对值下降了,但依然能说明碳排放交易政策对工業碳排放和碳强度有明显的抑制作用。同时,也可以看到能源强度、排放系数和能源消费结构对碳排放和碳强度有较大的贡献,因此有理由推测碳交易政策的有效发挥与能源方面的改进有关。既然如此,那么有没有可能是碳交易政策通过改变能源投入方面的效率如技术效率或配置效率而实现了碳减排呢?这种影响机制存在吗?我们还需要进一步分析和验证。

3.2 影响机制分析

上述分析表明碳排放交易政策具有碳减排作用,假设这可能与能源技术效率或配置效率有关,但并未对这一影响机制进行充分论证,因此本文对其进行实证分析。值得一提的是,本文之所以着重探讨能源技术效率和配置效率,一方面是因为我国承诺的减排目标大多是基于能源强度的减排,另一方面也是因为测度能源效率是近几年的研究热点,且从这一角度探讨碳交易减排机制的文献还较少。通过估计以上(7)式和(8)式可得到各省份工业企业的能源技术效率,通过估计(9)式计算出各要素产出弹性并利用(10)式可得到各省份工业企业的能源配置效率。

在能源技术效率和配置效率随机前沿模型中,LR检验均在1%水平下通过了u服从半正态分布的假设,回归结果γ值分别为0.831和0.994,说明分别有83.1%和99.4%的误差来自于技术非效率,即采用随机前沿模型分析是合理的。基于上述回归结果,本文也计算出了各省份规模工业企业的能源技术效率(ETE)和配置效率(EAE)。表3给出了2008年到2014年各省份规模工业能源技术效率和配置效率的均值。

从表3可以看出,试点省份的能源技术效率和配置效率总体高于非试点省份。“十二五”以来,能源技术效率不断提高,配置效率波动较大。就能源技术效率来讲,试点省份2013年远高于2012年,尽管2014年是碳交易基本全部启动的年份,但该年的技术效率较之2013年仅提高了0.01。这是因为,一方面,2011年底国家提出设立7个省市为碳排放交易试点,各试点2012年就开始为启动碳交易做准备工作。2012年国家还发布了促进工业技术改造和节能减排的政策文件。如《中国的能源政策2012》白皮书,要求加强工业节能,制定钢铁、石化、有色、建材等重点行业的节能减排先进技术目录。这些举措一定程度上都促进工业企业改造传统技术,研发和引进先进技术,但是这一过程并不是一蹴而就的,效果并不会立竿见影,极有可能在下一期才会产生。另外,虽然2013年的大气污染防治“国十条”将减排与治霾结合,也可以倒逼工业改进能源技术,但相较于2012年的政策并不直接,由于政策具有时滞性和针对性,加上各试点自身的区域性和技术性差别,2013年能源技术效率增长幅度高于2014年是极有可能的。另一方面,尽管2014年的碳交易较2013年有所增加,但毕竟刚起步,市场还不是很活跃。众所周知,中国治理环境的手段仍然以强制性管制为主,“十二五”中期是国家淘汰落后产能的关键时期,工信部2013年关停19个行业的落后生产线,2014年关停和淘汰15个行业的过剩产能,低于2013年的去产能力度。从这方面而言,较大的去产能力度更能刺激工业企业改进能源技术和生产设备,更有可能使2013年能源技术效率的提高幅度大于2014年的提高幅度。就能源配置效率来讲,试点省份波动幅度大于非试点省份,这是因为试点省份的市场化程度偏高,对能源价格的变动较敏感。2013年出现负值,是因为该年份煤炭价格和国际原油价格较2012年大幅下降,总能源成本比2012年下降14亿元,一些试点省存在较严重的过度能源投入(如天津市)。2014年各试点省能源要素增长率相对下降,因此配置效率得到改善。直观上看,碳交易政策可以提高能源技术效率和配置效率,这种直观结果可靠吗?

我们将能源技术效率(ETE)和配置效率(EAE)分别作为被解释变量,由于能源强度(ei)、工业产业结构(industry)、能源消费结构(hsrate)、研发人员比重(lrdrate)、资本(K)和劳动(L)都对能源投入有影响,因此将这些变量作为控制变量分别使用DID和PSMDID估计碳交易政策对能源技术效率和配置效率的影响,结果见表4。

表4中回归(1)和(2)是匹配前碳交易政策对能源技术效率和配置效率的影响,回归(3)和(4)是匹配后的政策影响。就能源技术效率而言,无论匹配前还是匹配后,可以看出政策对技术效率的影响是显著的,分别使其增加0.04和0.03个单位,且均通过10%顯著水平的检验。这可能是因为引入碳排放权交易政策后,由于参与主体都有定量减排目标,加之“十二五”提出的多项节能措施,如能源政策白皮书,淘汰落后产能等,在一定程度上促使企业转变生产技术,促进了工业企业的能源技术效率。控制变量中,研发人员比重的提高对能源技术效率的提高具有极大的促进作用,再一次突出了创新和研发对提高中国工业生产的重要性。就能源配置效率而言,同样地,无论匹配前还是匹配后,政策对配置效率均具有正向影响,分别使其提高0.11和0.08个单位,且均在1%水平上显著。这可能是因为实施碳排放交易后,从市场获益更大的工业企业更有能力配置和使用资源,使能源要素从边际产出低的地区流向了边际产出较高的地区,缓解了一些地区的工业对能源过度投入造成的能源配置扭曲,进而提高了能源配置效率。控制变量中,研发人员比重的提高反而对能源配置效率有显著抑制作用,这说明当前中国工业生产仍主要依靠传统技术和高能耗拉动,技术创新短期可能会损害部分工业企业的既得利益,加上政府的干预,配置效率的下降是极有可能的。

既然碳交易政策提高了规模工业企业的能源技术效率和配置效率,那么当实行碳交易政策时,随着能源技术效率和配置效率的提高,碳排放量和碳强度如何变化呢?我们以规模工业碳排放量和碳强度作为被解释变量,把是否为政策试点与能源技术效率、配置效率的交互项(treat_ete)和(treat_eae)作为解释变量,加入经济因素和能源环境因素等控制变量来估计能源技术效率和配置效率对工业碳排放和碳强度的影响。回归结果见表5。

从表5中可以看出,当实行碳排放交易政策时,能源技术效率的提高可以带来碳排放量和碳强度的显著下降。能源技术效率提高1个百分点,分别可使工业碳排放量和碳强度下降136.9%和141.9%,且均通过了1%水平的检验。但能源配置效率的提高反而对工业碳排放和碳强度有正向影响。能源配置效率提高1个百分点,工业碳排放量和碳强度分别增加59.2%和56.3%,均在1%水平显著。有趣的是,这一结果与单纯估计两种能源效率(即不与政策试点交互)对工业碳排放和碳强度的结果恰好相反,可以发现在后者情形下,与能源技术效率的作用相同,能源配置效率的提高分别在1%水平下使工业碳排放和碳强度下降35.2%和44.1%。这说明碳交易政策实施时,能源配置效率的提高会增加排放。这可能有两方面的原因:其一是碳交易允许参与主体自由买卖排放权,这导致一些工业企业为了增加生产而过多地购买排放权,尽管这些企业可能边际生产力较高,但只要增加能源投入,好产出增加的同时,坏产出也是无可避免的;其二是虽然能源配置效率有所提高,但当前中国能源消费结构中仍是化石能源消费占主导,无论何种能源的有效组合,必然决定高排放的结果。

联系表1,发现碳排放交易政策最终还是会抑制工业碳排放和碳强度,这应该是能源技术效率的减排作用(136.9%和141.9%)大于能源配置效率的增排作用(59.2%和56.3%)所致。

4 结论和建议

第一,碳排放交易可以有效抑制工业碳排放量和碳强度。匹配前样本表明,碳交易平均可使规模工业CO2排放量和工业碳强度显著下降9.5%和10.8%;匹配后样本表明,碳交易平均可使二者显著下降4.8%和5.2%。第二,碳排放交易显著提高了工业能源技术效率和配置效率。匹配前样本表明,碳交易可分别使能源技术效率和配置效率显著提高0.04和0.11,匹配后样本表明,碳交易可分别使二者显著提高0.03和0.08。第三,碳排放交易发挥作用的机制与碳交易政策提高工业能源技术效率有关。虽然碳交易政策也提高了能源配置效率,但政策实施时,由于交易的自由化和化石能源主导的消费结构,配置效率的提高反而会使工业碳排放和碳强度增加59.2%和56.3%;与之相反,能源技术效率的提高分别使工业碳排放和碳强度下降136.9%和141.9%。能源技术效率的减排效应大于配置效率的增排效应最终导致政策的碳减排作用。

可以说,碳排放权交易依然是实现碳减排的重要途径。但是,如果不能保持工业技术进步,不能转变能源消费结构,碳交易市场不能良好发展,这种减排作用在长期很可能会消失。为了使碳排放权交易更好地发挥减排作用,本文主要有两方面建议:一是要大力推进碳交易市场的完善与创新,完善碳配额和交易价格机制,让市场在价格形成中起主导作用,以市场交易为主。同时,政府调节为辅,如合理控制企业买卖排放权的数量;二是要继续调整经济结构和产业结构,淘汰落后产能,增加技术研发投入,鼓励企业研发和引进先进生产技术;三是加快转变能源消费结构,鼓励新能源和清洁能源的使用,降低能耗。为在全国范围内建立跨省区碳排放权交易市场和实现长远减排打好基础。

参考文献(References)

[1]涂正革, 谌仁俊. 工业化、城镇化的动态边际碳排放量研究[J]. 中国工业经济, 2013 (9): 31-43. [TU Zhengge, CHEN Renjun. Industrializations, urbanizations-dynamic marginal carbon emissionsthe analytical framework [J]. China industrial economics, 2013 (9):31-43.]

[2]CHENG-C P, ZHANG X. A study on the construction of Chinas carbon emissions trading system[J]. Energy procedia, 2011 (5): 1037-1043.

[3]ZHANG-D, KARPLUS V J, CASSISA C, et al. Emissions trading in China:progress and prospects[J]. Energy policy, 2014, 75 (12): 9-16.

[4]李志学,张肖杰,董英宇. 中国碳排放权交易市场运行状况、问题与对策研究[J]. 生态环境学报, 2014, 23 (11): 1876-1882. [LI Zhixue, ZHANG Xiaojie, DONG Yingyu. Research on Chinas carbon emissions trading market status, problems and measures[J]. Ecology and environmental sciences, 2014, 23 (11): 1876-1882.]

[5]BRINK-C, VOLLEBERGH H R, WERF E V D. Carbon pricing in the EU: evaluation of different EU ETS reform options[J]. Energy policy, 2016, 97 (8): 603-617.

[6]孙亚男. 碳交易市场中的碳税策略研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2014 (3): 32-40. [SUN Yanan. Carbon tax policy in the carbon market[J]. China population, resources and environment, 2014 (3): 32-40.]

[7]石敏俊,袁永娜,周晟吕,等. 碳减排政策:碳税、碳交易还是两者兼之[J]. 管理科学学报, 2013, 16 (9): 9-19. [SHI Minjun, YUAN Yongna, ZHOU Shenglv, et al. Carbon tax, capandtrade or mixed policy: which is better for carbon mitigation[J]. Journal of management sciences in China, 2013, 16 (9): 9-19.]

[8]WANG-P, DAI H C, REN S Y, et al. Achieving Copenhagen target through carbon emission trading: economic impacts assement in Guangdong Province of China[J]. Energy, 2015, 79 (1): 212-227.

[9]崔连标,范英,朱磊,等. 碳排放交易对实现我国“十二五”减排目标的成本节约效应研究[J].中国管理科学,2013, 21 (1): 37-46. [CUI Lianbiao, FAN Ying, ZHU Lei, et al. The cost saving effect of carbon markets in China for achieving the reduction targets in the ‘12th FiveYear Plan[J]. Chinese journal of management sciences, 2013, 21 (1): 37-46.]

[10]FRE-R, GRPSSKOPF S, PASURKA C A. Tradable permits and unrealized gains from trade[J]. Energy economics, 2013, 40 (1): 416-424.

[11]MARTIN-R, MUULS M, WAGNER U J. The impact of the European Union emissions trading scheme on regulated firms: what is the evidence after ten years[J]. Review of environmental economics and policy, 2015, 10 (1): 129-148.

[12]包群,邵敏,楊大利. 环境管制抑制了污染排放吗[J]. 经济研究, 2013 (12): 42-54. [BAO Qun, SHAO Min, YANG Dali. Environmental regulation, provincial legislation and pollution emission in China[J]. Economic research journal, 2013 (12): 42-54.]

[13]涂正革,谌仁俊. 排污权交易机制在中国能实现波特效应吗[J]. 经济研究, 2015 (7): 160-173. [TU Zhengge, CHEN Renjun. Can emissions trading scheme achieve the Porter Effect in China[J]. Economic research journal, 2015 (7): 160-173.]

[14]王敏,黄滢. 中国的环境污染与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2015 (2): 557-577. [WANG Min, HUANG Ying. Chinas environmental pollution and economic growth[J]. China economic quarterly, 2015 (2): 557-577.]

[15]AIGNER-D, LOVELL C A K, SCHMIDT P. Formulation and estimation of stochastic frontier production models[J]. Journal of econometrics, 1977 (6): 21-37.

[16]ZHOU-P, ANGER B W, ZHOU D Q. Measuring economywide energy efficiency performance: a parametric frontier approach[J]. Applied energy, 2012, 90 (1): 196-200.

[17]孙传旺,林伯强. 中国工业能源要素配置效率与节能潜力研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2014 (5): 86-99. [SUN Chuanwang, LIN Boqiang. Energy resource allocation efficiency and energy conservation potential of Chinas industrial sectors[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2014 (5): 86-99.]

[18]张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究, 2004 (10): 35-44. [ZHANG Jun, WU Guiying, ZHANG Jipeng. Measurement of Chinese provincial physical capital stock: 1952-2000[J]. Economic research journal, 2004 (10): 35-44.]

[19]夏冬南.中國省际资本服务估算:1993—2013[D].大连:东北财经大学, 2015: 1-47. [XIA Dongnan. Measurement of Chinese provincial capital services: 1993-2013[D]. Dalian: Dongbei University of Finance and Economics, 2015: 1-47.]