中国资本回报率:考虑碳减排成本的新核算

曾先峰+杨柳

摘要 对资本回报率进行绿色核算既符合当前绿色发展的新理念,同时也是判断我国经济增长可持续性的重要依据。使用超越对数生产函数估算1960—2014年碳排放的影子价格;利用HallJorgenson租金公式测算剔除碳减排成本的中国资本回报率的动态演变趋势。对中国资本回报率重新估算克服了因忽略碳减排成本而导致的高估,估算结果更加科学可靠。研究结果:①中国碳排放的影子价格由1960年的56.34元/t上升到2011年的1651.69/t,根据影子价格计算的碳减排成本占GDP总量的份额年均为31%。②不考虑碳减排成本和税收因素的基础资本回报率变动趋势可以划分为三个阶段。1952-1983年为第一阶段,资本回报率在波动中由高位逐步回落。1984—2010年是第二个阶段,基础资本回报率保持平稳。2011年以来是第三个阶段,这一阶段中国的资本回报率呈台阶式下降趋势,特别是2012—2014年,税后的资本回报率已经难以抵补企业投资的机会成本。③考虑碳减排成本将导致资本回报率平均下降约12%。其中1960—1975年资本回报率呈下降趋势。1976—2008年资本回报率基本保持稳定,资本回报率平均值为15.2%。2009年以后,资本回报率则表现出逐年下降的趋势,2014年的估算值甚至降为-1%。本文仅考虑了碳减排成本,如果再考虑诸如二氧化硫等废气排放、废水与固废排放的成本后,绿色资本回报率的估算值将更低。建议:在当前的经济形势下,应实施激励企业技术创新以及减税(尤其是生产税)政策遏制资本回报率下降的趋势。另外,需要采取分阶段递增的环境规制政策,逐步实现企业环境外部成本的内部化。

关键词 碳减排成本;资本回报率;影子价格

中图分类号 F221

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2017)10-0149-10DOI:10.12062/cpre.20170438

资本回报率是资本回报与创造回报所用资本数量之比率[1]。资本投资是推动中国经济长期持续高速增长的主要动力,而资本回报率的高低及其时间维度上的动态演进规律不仅事关宏观经济整体的运行效率,而且是分析中国长期经济增长潜力,以及经济增长动力转换的关键性指标。对当前面临资源与环境双重约束,且正在經历增速回落、去产能、去杠杆等多重因素叠加影响的中国经济而言,资本回报率间接反映了新一轮结构调整政策措施的效果,以及资源配置效率的帕累托改进程度。

1 文献综述

学术界对中国资本回报率的定量估算结果存在较多争议。一些学者研究发现,中国的资本回报率处于较高水平,通过投资推动经济增长依然具有较大的潜力[2-3]。而另一些学者对中国的资本回报率持悲观的估计。如方文全认为,已有的研究忽略了资本品实际折旧率的异质性,导致过高的资本折旧率,造成人为低估投资增长和资本存量,从而会带来资本回报率的高估[4]。

资本回报率的测算方法主要有三种。一是根据微观企业的会计资本回报数据(如利润、净利润等)和资本存量等财务数据,运用非模型化的方法来测算资本回报率[1]。二是基于宏观经济视角,通过设定总量生产函数,运用计量经济学方法估计资本边际产出,结合资本存量数据与总产出数据计算资本回报率[5]。三是基于HallJorgenson租金公式,利用资本收入占总产出份额数据,并考虑影响资本回报率的其他因素(折旧率,人力资本,资本品价格等)直接估算资本回报率[3-4]。

基于微观企业数据测算资本回报率,指标含义明确,易于解读,而且数据更新较快,可以及时捕捉资本回报率的变动。但缺陷是中国可以利用的微观企业数据有限。上市公司的数据更新快,容易获得,但企业数目过少。而官方统计口径下企业数据的局限一是样本不包括更具活力的中小民营企业,二是统计的样本不具连续性,难以全面刻画经济整体时间序列的资本回报率。基于宏观数据能够测算经济整体的资本回报状况,而且度量的结果更接近经济意义上的真实回报率概念[1]。但使用经济计量方法难以在诸多因素中分离出资本对产出变化的影响,由遗漏变量而导致的内生性使得回归系数并不能真实地反映资本对产出的净影响,从而使测算的资本回报率具有较大的偏误。租金公式方法测算的是包括了自然资源(如不可再生能源资源,土地等)在内的资本回报率,以之作为通常意义上的可再生资本的回报率时,会产生向上偏误,但该方法因简单直观而得到广泛的应用。

上述文献在估算资本回报率时,采用的均是官方公布的产出数据,而忽略了坏产出的影响。一方面,在生产过程不可避免要产生大量的废气、废水、废渣等坏产出;另一方面,中国作为最大的发展中国家,坏产出在量上可能更为显著。《中国绿色国民经济核算研究报告2004》指出,2004年中国环境污染退化成本为5118.2亿元,占当年GDP的3.2%。世界银行公布的数据显示,1960年,中国的CO2减排量为7.81亿t,2011年增加到90.2亿t,年均增长率为5.39%,特别是2000年以后的年均增长率达到8.83%。忽略坏产出的影响将导致资本回报率被高估。同时,由于发达国家的产业结构主要以服务业为主,其在生产过程中的坏产出较小,因此,在进行跨国比较时,由于忽略了坏产出的影响,可能会得到中国的资本回报率远高于发达国家的错误结论。由于数据的可得性,以及CO2减排所受到的特殊关注,本文在总产出中扣除了以减排成本表示的CO2的经济价值损失,并基于此测算中国的资本回报率。本文的可能贡献一是克服了忽略坏产出而导致的资本回报率的高估,使估算的结果更加科学和可靠,同时也反映了绿色发展的新理念。二是估算了CO2的影子价格,有助于洞悉我国的发展成本,以及碳减排的边际机会成本。三是将研究的时间序列扩展至1952-2014年,从更广阔的视角刻画中国资本回报率的动态演变规律,为我国新一轮的结构调整,以及宏观调控政策提供理论依据。

2 模型与数据

本文的思路是首先估算坏产出CO2的影子价格,并以世界银行公布的中国CO2减排数据,测算CO2减排的总成本,并以此作为CO2带来的经济损失价值。然后利用HallJorgenson租金公式测算扣除碳减排成本的中国资本回报率。

2.1 CO2影子价格测算

影子价格度量了CO2减排的边际成本,也即在其他要素不变的情况下,减少一单位CO2减排所要花费的经济代价,在量上等于CO2减排的边际生产力。用总产出扣减CO2减排的机会成本所得到的“净产出”符合我国的绿色发展理念,同时也是实现可持续发展的应有之义。

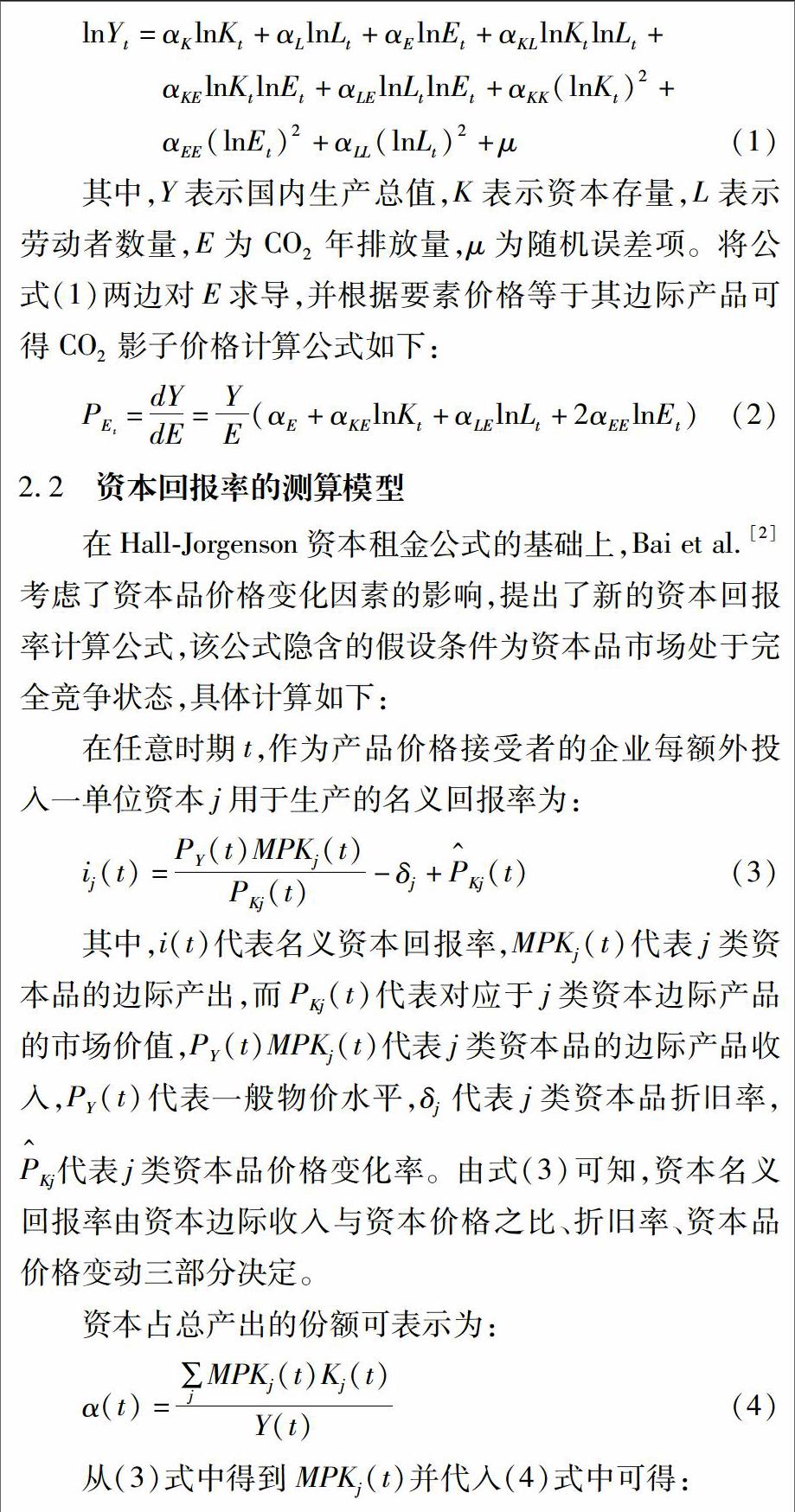

测算CO2影子价格的方法主要是基于生产函数计算影子价格的参数方法和基于DEA数据包络分析的非参数方法。由于DEA方法存在无穷弹性假设,即假设所有投入指标和产出指标都具有无限交叉替代性,而未考虑替代缺乏弹性的情况,这与实际情况中资源投入关系不相符,因此本文采用周葵等[6]超越对数生产函数模型的参数化方法测算CO2影子价格。超越对数生产函数模型见公式(1)

其中,Y表示国内生产总值,K表示资本存量,L表示劳动者数量,E为CO2年排放量,μ为随机误差项。将公式(1)两边对E求导,并根据要素价格等于其边际产品可得CO2影子价格计算公式如下:

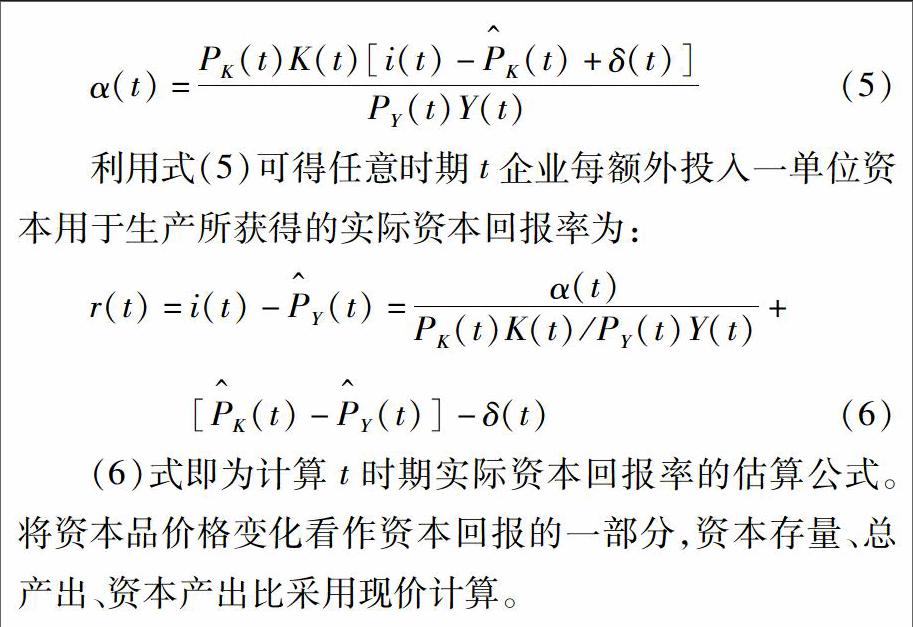

2.2 資本回报率的测算模型

在HallJorgenson资本租金公式的基础上,Bai et al.[2]考虑了资本品价格变化因素的影响,提出了新的资本回报率计算公式,该公式隐含的假设条件为资本品市场处于完全竞争状态,具体计算如下:

在任意时期t,作为产品价格接受者的企业每额外投入一单位资本j用于生产的名义回报率为:

其中,i(t)代表名义资本回报率,MPKj(t)代表j类资本品的边际产出,而PKj(t)代表对应于j类资本边际产品的市场价值,PY(t)MPKj(t)代表j类资本品的边际产品收入,PY(t)代表一般物价水平,δj代表j类资本品折旧率,P^Kj代表j类资本品价格变化率。由式(3)可知,资本名义回报率由资本边际收入与资本价格之比、折旧率、资本品价格变动三部分决定。

(6)式即为计算t时期实际资本回报率的估算公式。将资本品价格变化看作资本回报的一部分,资本存量、总产出、资本产出比采用现价计算。

2.3 数据来源与处理

2.3.1 总产出

本文以不扣除碳减排成本的资本回报率作为基准,并比较扣除碳减排成本后中国资本回报率的变化。其中,1952—1977年国内生产总值数据来自《中国国内生产总值核算历史资料1952—1995》,1978—2004年国内生产总值数据来源于《新中国55年统计资料汇编》,2005—2014年国内生产总值数据来源于《中国统计年鉴》历年卷。

CO2经济损失价值为年度CO2的影子价格乘以排放量。其中1960—2013年CO2减排量数据来源于世界银行官方网站。2014年碳减排数据来自欧洲联盟委员会(European Commission)和荷兰环境评估署(Netherlands Environmental Assessment Agency)组成的EDGAR所公布的数据。CO2影子价格由公式(2)计算得到。

2.3.2 折旧率

目前,对于折旧率的估算,大多采用将资本分类,然后通过假定其使用寿命和残值率的方法,确定不同的资本折旧率,并加权得到固定资本折旧率。白重恩,张军,黄勇峰[7-9]假定建筑物与机器设备具有不同的使用寿命,并分别估算不随时间变化的设备与建筑物的折旧率。叶宗裕等[10]假定各类资本的折旧率并不是固定不变的,而是呈动态上升趋势,这种方法更加贴近现实情况,因此本文采用叶宗裕等的折旧率估算方法,假定1952年建筑安装类资本和机器设备类资本的使用寿命分别为45年、20年,估算出相应的折旧率分别为6.9%、14.9%;1953—1979年建筑安装类资本折旧率每年递增0.02%,机器设备类资本折旧率每年递增0.1%。1980—1993年建筑安装类资本折旧率每年递增0.03%,机器设备类资本折旧率每年递增0.15%。这是由于改革开放后,经济的迅速发展以及新技术的引进,使得折旧率提高。1994年以后,中国向市场经济的转轨进行加快,经济增速与技术发展水平进一步提高,使得1994年以后的资本折旧率进一步增加,1994—2011年建筑安装类资本折旧率每年递增0.04%,机器设备类资本折旧率每年递增0.2%。

2.3.3 资本存量

采用永续盘存法估算生产性资本存量。其中以固定资产形成作为净投资数据,并分别考虑有无存货的两种情况。其中1952—1980年的固定资产形成数据取自《中国国内生产总值核算历史资料1952—1995》,1981—2014年数据来源于《中国统计年鉴》历年卷。对于初始年份1952年的资本存量。本文采用被广泛引用的chow的核算结果,取1952年全社会固定资本存量为582.76亿元。

2.3.4 资本份额

本文采用白重恩等[7]的方法,用1减去劳动报酬份额来得到相应的资本报酬份额。劳动报酬份额为各省劳动报酬份额的加权平均。其中,1978—1993年的各省以收入法核算的地区生产总值数据来源于《中国国内生产总值核算历史资料1952—1995》,1993—2014年数据则来自《中国统计年鉴》历年卷。

需要说明的是,一方面,利用上述方法估算资本份额由于未考虑非公司部门劳动者报酬对劳动者报酬的影响,从而高估了资本份额,导致资本回报率被高估。另一方面,由于土地、不可再生能源资源等的报酬也被计入可再生的资本份额中,因此会高估资本份额。上述因素的叠加影响将高估真实资本回报率。

2.3.5 投资品价格变化率与通货膨胀率

本文采用张军等[8]的方法计算投资品价格变化率。对于GDP平减指数与通货膨胀率的计算,设1952年现价GDP为初始年份不变价GDP,根据《中国统计年鉴》公布的GDP指数(上年=100)的数据,计算出各年不变价GDP,从而可以计算出相应的GDP平减指数与通货膨胀率。

3 实证结果与分析

3.1 CO2的影子价格及其经济损失价值估算

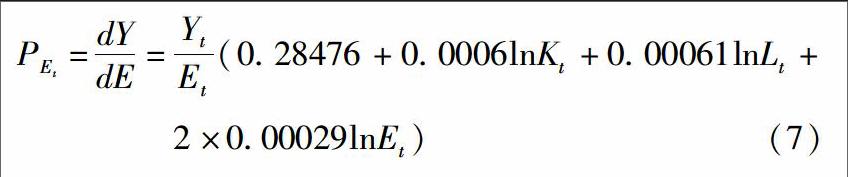

使用公式(2)估算碳排放的影子价格。对(1)式使用岭回归方法来消除变量间的共线性。与周葵等[6]相同,本文也采用初始岭值为0.01,步长为0.01,终止岭值为0.1。根据岭回归结果确定的最佳岭值为0.09。由于篇幅所限,超越对数生产函数岭回归估计结果及显著性检验结果没有列出,有需要的读者可向作者索取。将最佳岭值带入(1)式,并进行相应的误差方差转换,可得我国CO2影子价格的计算公式,

图1是根据(7)式估算的1960—2014年CO2影子价格(现价)的变动趋势。

使用CO2的影子价格,可以对1960—2014年我国CO2减排所带来的经济损失进行估价,具体结果见表1。

估算结果显示,我国CO2以现价计算的影子价格由1960年的56.34元/t上升到2014年的1651.69/t,上涨了

2831.65%。这表明,由于CO2累积排放量的增加,导致CO2的边际减排成本上升,由此导致的经济损失也逐年增加。这一结果与已有的研究结论相一致,如陈诗一、黄文若等、张恪渝等[11-13]。

为了与同类文献的估算结果进行比较,本文还估算了不变价的CO2影子价格。以1952年价格表示的1979—2008年CO2影子价格均值为165.38元/t,与周葵等[6]中所估算的不变价影子价格174.09元/t相近。与陈诗一[11]的估算结果相比,本文所估算的以1990年不变价表示的1980—2008年CO2影子价格均值为435元/t,而陈诗一所估算的1980—2008年全国工业全行业CO2影子价格的均值为2.68—3.27万元/t。本文的估算结果大幅度低于陈诗一的估算结果,可能的原因在于本文的研究对象是全部行业,而陈诗一则主要针对工业行业进行估算。另外,在研究方法上,陈诗一使用方向性距离

函数来估算影子价格,其存在的问题是该方法假设所有的企业都位于生产技术前沿面上,对于那些不处于生产前沿面上企业的估算可能会存在较大的偏差。由于我国工业企业技术水平方面的异质性较为显著,因此陈诗一的估算可能会带来较大偏误。而本文将CO2减排作为要素投入引入超越对数生产函数,并估计CO2的边际生产力,以之作为碳减排的机会成本和影子价格,这种处理方法一方面对生产技术的约束性较少,使得估算结果更为可靠。另一方面更符合本文中扣减CO2所带来的经济损失价值的涵义。

表1的数据显示,1960—2011年期间,虽然碳排放绝对量与影子价格同时上升,但由于中国国内生产总值以几乎相同快的速度增加,导致碳排放成本占当年GDP的比重保持稳定,平均值为30.43%。而在2012—2014年,由于中国经济增速下降,碳排放成本占GDP比重的平均值提高至34.44%。这也表明,在经济景气度下降期间,需要花费更多的成本实现碳减排任务。

3.2 不考虑碳减排成本的传统资本回报率估算

3.2.1 基础资本回报率估算

本文将税前不考虑碳减排成本的资本回报率作为基础资本回报率。根据公式(6)估算的不考虑碳减排成本情形下1952—2014年基础资本回报率变动情形见图2。

根据图2,基础资本回报率变动趋势可以划分为三个阶段。

(1)第一个阶段(1952—1983年)。这一阶段资本回报率在波动中由高位逐步回落,不考虑存货的资本回报率均值为41%。建国初期的1952—1959年,新中国先后经历了“一五”计划(1953—1957年)与“大跃进”(1958—1960年)两个时期,“一五”计划时期的经济发展战略是优先发展重工业,集中力量建设苏联援助的156项重点建设项目。为了实现“一五”计划目标,中央政府借鉴苏联经验通过建立高度统一的计划经济管理体制以配置和调动稀缺资源。随后的“大跃进”期间,各地大上基本建设项目,三年固定资产投资总额比“一五”时期五年合计的投资额还多71%。这一阶段的巨额投资率,以及一穷二白的工业化基础,与大量由农村转移到城镇的劳动力相结合,导致这一时期的资本回报率高达65%,特别是1956年和1958年两年,资本回报率最高达到71%。三年大跃进导致我国经济增长大起大落,经济增速由1958年最高的32.2%下降到1961年的-31%。与之相适应,1961年的资本回报率断崖式下跌至18%。经过“调整、巩固、充实、提高”纠正大跃进的错误后,1962—1970年的资本回报率实现了恢复性增长,最高点在1970年,不考虑存货的基础资本回报率达到45%。

1971—1983年资本回报率逐年下降,最低是1983年的24%,年均资本回报率为41%。这一阶段资本回报率下降的主要原因可能是:一是经过“一五”到“三五”三个五年计划建设,大规模的资本投资后受到了资本收益递减规律的作用;二是虽然这一阶段经济增速平均达到8%,但经济增长效率低下。张军扩[14]的研究发现,1970—1980年间,受“文革”影响,全要素生产率增长率在“四五”期间(1970—1975年)和“五五”期间(1976—1980年)分别为-0.76%和-0.05%。而胡鞍钢[15]的研究也表明,在改革开放前的1952—1978年,中國经济的全要素生产率平均增长为-0.32%。三是改革开放前,特别是大跃进时期对经济资源的掠夺式利用和长期重工业优先发展的战略使得中国经济结构严重畸形化,轻工业与农业发展严重滞后,资源错配导致这一时期资本回报率降低。

(2)第二个阶段(1984—2010年)。基础资本回报率保持平稳,均值为27%。不考虑存货的资本回报率最高是1993年的32%,最低是1994年的16%,平均资本回报率为27%。这一阶段中国的投资率高达39.8%,特别是2003—2010年的投资率更是高达44%,但资本回报率并没有显示出下降趋势。可能的原因一是改革开放释放了压抑的生产力,技术进步率抵消了资本的边际收益递减规律。在生产率方面的实证研究也较好的解释了这一时期资本回报率保持稳定的结论。Brandt et al.[16]基于企业层面的数据研究发现,中国1998—2007年生产率的增长率高达7.96%,且增长速度越来越快。杨汝岱[17]对1998—2007年中国制造业全要素生产率增长率的估算结果虽然小于Brandt et al.[16]的结果,但同样发现这一时期中国的全要素生产率稳定增长。

二是资源配置效率的大幅度提高。改革开放以后,我国经济转轨的一个重要特征是非国有经济迅速崛起。与国有经济相比,非国有经济因引入竞争机制和激励机制,以及市场化的资源配置而表现出较好的经营绩效。如谢千里等[18]的研究发现,集体企业与国内其他企业的全要素生产率的表现在上世纪80年代与90年代中期要普遍好于国有企业。刘伟、李绍荣[19]的研究发现,非国有制比重的提高提升了全社会劳动和资本的效率,尤其是资本的效率。而Hsieh和Klenow[20]与龚关、胡关亮[21]对中国资源配置效率的研究均发现,在上世纪90年代中期以后,国有制制造企业比非国有制制造企业具有更低的效率。这也表明,随着非国有经济比重的提高,资本的配置效应得到改善,资本回报率在这一阶段能够克服报酬递减规律的作用而保持稳定。

三是人力资本水平显著提高。资本的使用必定与相应的劳动力向匹配,如果劳动者的人力资本水平提高,则必然导致相同规模的资本带来更高规模的产出,提高资本的回报率。赖明勇等[22]的研究已经表明,人力资本对技术进步与经济增长发挥了关键作用。钱雪亚、刘杰[23]对中国的研究发现,在1996—2001年,虽然人力资本积累速度不及物质资本积累速度,但人力资本存量平均每年增长7.98%。显然,单独人力资本因素并不足以克服资本报酬递减规律,而是人力资本与技术进步、资源配置效率提升共同作用的结果。对于这三种因素对克服资本报酬递减规律发挥作用的强度尚需进一步分析。

(3)第三个阶段(2011年以来)。这一阶段中国的资本回报率呈台阶式下降趋势,2014年最低为14%,资本回报率的均值为19%。这一时期资本回报率下降与中国经济增速的放缓相对应。其可能的原因一是因为经济增速放缓,企业盈利能力显著下降,导致资本回报率下降。国家统计局的数据显示,在经济增速方面,1984—2011年平均增长10.25%,而2011—2014年降为7.57%。工业企业的营业利润在2000—2011年的增长率平均为29.7%,而2011—2014年降至1.96%,甚至在2012年和2014年两年的增长率降为负值。

二是2008年金融危机后政府实施的大规模刺激计划,使得原本在2003年在个别产业就已经显现的产能过剩问题更加激化,产能利用率的降低以及资源错配导致资本回报率下降。董敏杰等[24]对中国工业行的研究就发现,以2008年为分界点,2001—2008年,中国工业行业的产能利用率呈上升趋势,而2008—2011年成波动下降趋势。产能利用率下降一方面导致企业开工率低,资源未能有效利用;另一方面还会导致产品在价格层面的恶性竞争,降低企业的利润率。这两个方面均将引致资本回报率下降。

当考虑存货时,资本存量增加,这将导致资本回报率低于不考虑存货时的水平。图2 中的实线反映了考虑存货时资本回报率的变动趋势。需要说明的是,虽然存货一般不进入在生产环节,从而与进一步提高未来生产能力相对应的“投资”逻辑不完全相符,但作为企业适应外界短期冲击重要稳定器的存货也属于当期产出用于消费之外的部分,应该包括在投资中[7]。

图3是本文的资本回报率核算结果与白重恩[7],Francesco et al.[5]研究结果的比较。

本文与白重恩等[7]所计算的资本回报率基本相同,其中1994年资本回报率的剧烈变动可能的原因是该年的通货膨胀率高达20.63%。方文全[4]中所计算的1993—2007年的税前基础资本回报率在0.1—0.15之间,张勋等[3]中1998—2012年宏观模型化的资本回报率在0.05—0.15之间,由图(3)可以看出本文所计算的资本回报率约高于方文全与张勋所计算的相应年份资本回报率5个百分点,而低于以Francesco et al.[5]的方法所计算的资本回报率,这是因为其未考虑资本溢价与折旧的影响。

3.2.2 税后不考虑碳减排成本的资本回报率

当前,中国企业缴纳的税主要包括生产税与企业所得税。从企业的视角,税后的资本回报率必然低于税前的。图4和图5分别是在考虑存货和不考虑存回两种情形下税后的资本回报率变动趋势。另外,本文分别计算了生产税与所得税对企业资本回报率影响的强度(见图6)。这里影响强度被定义为征税导致资本回报率减少的百分比。图5显示,无论是否考虑存货,税对资本回报率的影响在1978—2008年间保持稳定,并有缓慢递增趋势。其中不考虑存货(考虑存货)情形下,仅生产税对资本回报率的平均影响强度为18.9%(18.7%)。换句话说,与基础资本回报率相比,生产税将导致这一时期的资本回报率下降约十九个百分点。如果同时考虑生产税和企业所得税,1985—2008年期间税后资本回报率将下降23.6%(不考虑存货)和23.7%(考虑存货)。也即企业所得税对资本回报率的影响约4.7%(不考虑存货)和5%(考虑存货)。但2009—2014年,税收对资本回报率的影响强度陡然增加。这一时期生产税导致资本回报率下降幅度分别为34.6%(不考虑存货)和35%(考虑存货),生产税与企业所得税合计的影响强度分别为42.6%(不考虑存货)和42%(考虑存货)。企业所得税将降低企业的资本回报率约8%(不考虑存货)和7%(考虑存货)。特别是在2014年,生产税对资本回报率的影响强度高达50%,生产税与企业所得税合计的影响强度更是达到57%。

利率是投资的机会成本,对于投资主体而言,影响投资以及投资规模的决定性因素在于资本回报率是否高于利率。2012—2014年,中国一年期定期贷款利率平均为6.09%,而税后不考虑存货的资本回报率平均为8.67%。而这一时期的通货膨胀率平均为2.43%,如果考虑投资的风险因素,则投资的回报可能还不足以抵补投资的机会成本。这也解释了2012—2014年中国投资增长率下降的原因。根据国家统计局网站发布的信息,中国固定资产投资(不含農户)增速在2006—2011年平均为25.33%,而2012—2014年的增速降为18.6%。

3.2.3 考虑碳减排成本的资本回报率估算

根据公式(7),从总产出中扣减碳减排成本估算剔除碳减排成本的资本回报率(见图7)。计算结果显示,1960—2014年剔除了碳减排成本后的资本回报率演变趋势可以划分为三个阶段。以不考虑存货的基础资本回报率为例,1960—1975年为第一阶段,资本回报率呈下降趋势,平均值为22.4%,最高值为1970年的29%,最低值为1961年的4%。1976—2008年为第二个阶段,资本回报率平均值为15.2%,这一阶段表现的特征是资本回报率基本保持稳定,最高值为1993年的22%,最低值为1994年的5%。2009年以后,资本回报率则表现出逐年下降的趋势,2011年下降到11%,2014年的资本回报率甚至降为-4%。考虑存货的剔除碳减排成本的基础资本回报率也表现出相同的阶段性特征。需要说明的是,本文仅考虑了碳减排成本,如果再考虑诸如二氧化硫等废气排放、废水与固废排放的成本后,绿色资本回报率的值将更低。

图7是考虑碳减排成本前后基础资本回报率的比较。显然,剔除碳减排成本的资本回报率小于传统方法所核算的结果。在绝对量上,1960—2011年,考虑碳减排成本平均使传统方法核算的资本回报率下降12个百分點。在相对量上考察剔除碳减排成本的资本回报率占传统方法核算资本回报率的比例发现,随着时间的推移,这一占比呈减小趋势。以不考虑存货的基础资本回报率为例,剔除1961年和1994年两年的异常值外,1960—2008年,考虑碳减排成本的资本回报率均值占不考虑碳减排成本资本回报率均值的59.5%,但2009—2011年的占比下降到47.3%。

图8是在考虑存货与不考虑存货两种情形下,剔除碳减排成本的税后资本回报率变动趋势。在不考虑存货情形下,剔除碳减排成本和生产税后,资本回报率随时间呈

现递减趋势,资本回报率均值在1978—1999年为10.8%, 2000—2008年下降为8.67%,而在2009—2011年降为4.67%。这三个阶段,生产税分别导致资本回报率平均下降的幅度为33%、40%和60.3%。估算的2012—2014年的平均资本回报率甚至下降为-8.64%。

剔除生产税与企业所得税后,考虑碳减排成本的资本回报率均值在1985—1999年为9.87%,2000—2008年为7.56%,2009—2011年为3%。企业所得税分别导致这三个阶段的资本回报率下降幅度为7%、8.6%和14.25。2012—2014年剔除生产税与企业所得税后,考虑碳减排成本的资本回报率估算值为-10.13%。考虑存货的税后资本回报率表现出相类似的阶段性特征。

前文的分析已经表明,不考虑碳减排成本情形下,2012—2014年的资本回报率已经难以抵补投资成本,而如果将碳减排成本完全内部化为企业的生产成本,则资本回报率会更低。这也说明,在当前情形下,应采取渐进的环境规制措施,分阶段逐步提高企业环境外部成本内部化的水平。否则,短期内的激进环境规制措施将会对企业投资,进而对整体经济产生较大的负面影响。

4 结 语

资本回报率是决定投资规模,进而影响一国长期经济增长的关键变量。在当前绿色发展备受关注,并且已经上升为新的发展理念的情形下,必然会改变全社会的生产与消费模式,并影响企业的成本收益核算。本文从经济整体的视角,考察剔除碳减排成本对中国资本回报率的影响。

研究发现:①按照不剔除碳减排成本的传统估算方法,不考虑存货的税前基础资本回报率在1952—1983年呈波动时下降趋势,均值为41%,1984—2010年保持稳定,均值为27%,2011—2014年逐年递减,均值为19%。②2008年以前,税对资本回报率的影响较为稳定,生产税和企业所得税分别降低不考虑存货的资本回报率19%和4.7%。2008年以后,税收对资本回报率的影响强度增加,生产税和企业所得税分别降低2009—2014年不考虑存货的资本回报率34.6%和8%。③剔除碳减排成本的资本回报率大体上经历三个阶段的演化:1960—1975年的资本回报率呈波动下降趋势,平均值为22.4%,1976—2008年的资本回报率保持稳定,均值为15.2%,2009年以后,资本回报率则表现出逐年下降的趋势,2011年下降到11%, 2012—2014年的估算值年均为2.7%。④考虑碳减排成本后,中国的资本回报率平均降低约12%。

本文的政策含义是,首先,即便是不考虑碳减排成本,自2012年以来税后的资本回报率已经难以抵补投资成本,而税收,特别是生产税导致资本回报率大幅度下降。因此,在短期内应该以减税为主要措施,降低企业的投资成本。在长期应着眼于激励企业进行技术创新,提高资本回报率。二是坚持供给侧结构性改革,运用市场化手段提高资源配置效率,减少资源错配对资本回报率造成的不利影响。三是当前不宜采用激进的环境规制政策,应当在减税的同时采取渐进加码的市场化环境管制工具,逐步将环境外部成本内部化为企业的生产成本,而不至于对经济带来大的扰动。

本文仅分析了碳减排成本对资本回报率的影响,后续研究应进一步探讨考虑其他废气、废水和固废排放在内的中国绿色资本回报率核算。同时,考察分行业的资本回报率将对于我国结构性改革也将具有重要的意义。

参考文献(References)

[1]CCER“中国经济观察”研究组.我国资本回报率估测(1978—2006)——新一轮投资增长和经济景气微观基础[J].经济学(季刊),2007,6(3):723-758.[CCER China Economic Observer Research Group. Measurements of Chinas capital return(1978-2006): microeconomic underpinnings for the recent economic boom in China[J]. China economic quarterly, 2007,6(3):723-758.]

[2]BAI C, HSIEH C, QIAN Y.The return to capital in China[J]. Brookings papers on economic activity,2006(2): 61-88.

[3]张勋,徐建国. 中国资本回报率再估算[J]. 世界经济,2014(8):3-23.[ZHANG Xun,XU Jianguo. Reestimation of Chinas capital return[J].The journal of world economy, 2014(8):3-23.]

[4]方文全.中国的资本回报率有多高?——年份资本视角的宏观数据再估测[J]. 经济学(季刊), 2012,11(2):521-540.[FANG Wenquan. Chinas capital return: a reetimation from the perspective of the vintage capital model[J]. China economic quarterly, 2012,11(2):521-540.]

[5]FRANCESCO C, JAMES F. The marginal product of capital[J]. The quarterly journal of economics, 2007,122(2): 535-568.

[6]周葵,杜青燕.我国CO2影子价格的研究——基于超越对数生产函数模型[J]. 中国人口·资源与环境,2013,23:421-429.[ZHOU Kui, DU Yanqing. Study on the shadow price of the Carbon dioxide in China based on the transcendental Logarithmic Production Function Model[J]. China population, resources and environment, 2013,23:421-429.]

[7]白重恩,张琼.中国资本回报率及其影响因素分析[J]. 世界经济,2014(10):29-30.[BAI Chongen, ZHANG Qiong. The return to capital in China and its influencing factor[J]. The journal of world economy, 2014(10):29-30.]

[8]张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究,2004(10):35-44.[ZHANG Jun, WU Guiying, ZHANG Jipeng. The estimation of Chinas provincial capital stock: 1952-2000[J]. Economic research journal, 2004(10):35-44.]

[9]黄勇峰,任若恩,刘晓生. 中国制造业资本存量永续盘存法估计[J]. 经济学(季刊),2002,1(2):378-396.[HUANG Yongfeng, REN Ruoen, LIU Xiaosheng. Capital stock estimates in Chinese manufactoring by perpetual inventory approach[J]. China economic quarterly, 2002,1(2):378-396.]

[10]葉宗裕.中国资本存量再估算:1952—2008[J]. 统计与信息论坛,2010,25(7):36-41.[YE Zongyu. Reestimating the Capital Stock of China: 1952-2008[J]. Statistics, information forum, 2010,25(7):36-41.]

[11]陈诗一.工业CO2的影子价格:参数化与非参数化方法[J].世界经济,2010(8):93-111.[CHEN Shiyi. Shadow price of industrial carbon dioxide:parametric and nonparametric methods[J]. The journal of world economy,2010(8):93-111.]

[12]黄文若,魏楚.中国各省份CO2影子价格研究[J].鄱阳湖学报,2007(2):70-78.[HUANG Ruowen, WEI Chu. An analysis of shadow price of carbon dioxide in China: based on a regional perspective[J]. Journal of Poyang Lake, 2007(2):70-78.]

[13]张恪渝,廖明球,杨军.绿色低碳背景下中国产业结构调整分析[J].中国人口·资源与环境,2017,27(3):116-122.[ZHANG Keyu, LIAO Mingqiu, YANG Jun. China s structural adjustment under green and lowcarbon development[J]. China population, resources and environment, 2017, 27( 3): 116-122.]

[14]张军扩.“七五”期间经济效益的综合分析——各要素对经济增长贡献率测算[J]. 经济研究,1991(4):8-17.[ZHANG Junkuo. A comprehensive analysis of the economic benefits of the seventh ‘Fiveyear Planthe contribution rate of each factor to the economic growth[J]. Economic research journal, 1991(4:)8-17.]

[15]胡鞍钢,蒋世和.论中国经济发展的资源战略[J].科学学研究,1991(4):41-48.[HU Angang, JIANG Shihe. Study on the resource strategy of Chinas economic development[J]. Studies in science of science, 1991(4):41-48.]

[16]BRANDT L,VAN B,ZHANG Y. Creative cccounting or creative destruction? firmlevel productivity growth in Chinese manufacturing[J].Journal of development economics, 2012, 97(2): 339-351.

[17]杨汝岱.中国制造业企业全要素生产率研究[J]. 经济研究,2015(2):61-74.[YANG Dairu. Study on the total factor productivity of Chinese manufactoring enterprises[J]. Economic research journal, 2015(2):61-74.]

[18]谢千里,罗斯基,郑玉歆,等.所有制形式与中国工业生产率变动趋势[J].数量经济技术经济研究,2001(3):5-17.[XIE Qianli, LUO Siji, ZHENG Yuxin, et al. Ownership patterns and trends in Chinas industrial productivity [J]. The journal of quantitative & technical economics, 2001(3):5-17.]

[19]刘伟,李绍荣.所有制变化与经济增长和要素效率提升[J]. 经济研究,2001(1):3-9.[LIU Wei, LI Shaorong. The ownership change and the economic growth and upgrading of factors efficiency[J]. Economic research journal, 2001(1):3-9.]

[20]HSEIH C T, KLENOW P J. Misallocation and Manufacuring TFP in China and India[J]. Quarterly Jouenal of Economics. 2009, 124(4):1403-1448.

[21]龚关,胡关亮. 中国制造业资源配置效率与全要素生产率[J]. 经济研究,2013(4):4-16.[GONG Guan, HU Guanliang. Chinas manufacturing firmsentryexit and dynamic evolution of TFP[J]. Economic research journal,2013(4):4-16.]

[22]赖明勇,张新,彭水军,等.经济增长的源泉:人力资本、研究开发与技术外溢[J].中国社会科学,2005(2):32-46.[LAI Mingyong, ZHANG Xin, PENG Shuijun, et al.Sources of economic growth: human capital, research and development and technology spillovers[J].Social sciences in China, 2005(2):32-46.]

[23]錢雪亚,刘杰.中国人力资本水平实证研究[J].统计研究,2004(3):39-45.[QIAN Xueya, LIU Jie. An empirical study on the level of human capital in China[J]. Statistical research, 2004(3):39-45.]

[24]董敏杰,梁泳梅,张其仔.中国工业产能利用率:行业比较、地区差距及影响因素[J]. 经济研究,2015(1):84-98.[DONG Minjie, LIANG Yongmei, ZHANG Qizi. Industrial capacity utilization of China: industry comparison, regional gap and affacting factors[J].Economic research journal,2015(1):84-98.]