日本生活保障制度的反作用研究

——基于2000年后“治理”的国际比较

(日)大沢真理著 陈斌译

·社会保障国际比较·

日本生活保障制度的反作用研究

——基于2000年后“治理”的国际比较

(日)大沢真理著 陈斌译

以税收、社会保障政策等为主要内容的生活保障制度是各国调节收入分配、缩小贫富差距并实现社会可持续发展的重要制度安排。通过与美国、德国、韩国等OECD国家的生活保障制度在就业、减贫等领域的治理(效用)进行比较,发现2000年以来日本的税收和社会保障政策不但没有带来稳定就业、减轻社会贫困问题,反而扩大了社会不公平。同时,生活保障制度的反作用不是日本独有的现象,而是全球性问题。

日本;生活保障制度;性别;反作用;国际比较

一、引言

“生活保障制度”是指税收、社会保障制度、法律和相关政策(如劳工政策)的统称,同时也包括私营机构(如企业、家庭和非营利组织等)满足人们生活需求的措施。

在生活保障制度下,性别角色的标准和类型以及劳动力的性别分工在劳动力市场、家庭和政府规划中时常被涉及。在这一制度下,性别是关键。以性别为标准,本文将现代工业发达国家的生活保障制度划分为三种模式,即“男性养家模式”,“工作/生活平衡模式”和“市场导向模式”,并指出日本是OECD国家中最典型的“男性养家模式”。a参见Mari Osawa,"Comparative Livelihood Security Systems from a Gender Perspective,With a Focus on Japan," in Walby Sylvia,Heidi Gottfried,Karin Gottschall,Mari Osawa (eds.),Gendering the Knowledge Economy,Comparative Perspectives,Palgrave Macmillan,2007;Mari Osawa,Social Security in Contemporary Japan,A Comparative Analysis,Routledge/University of Tokyo Series,2011;大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。此外,本文将使用“治理(governance)”的概念来描述生活保障制度的总效用,并将不同政策、措施所发挥的实际功能称之为“治理”(governing)。b参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。

在生活保障制度中,不同行为者——包括公共政策(如法律制度)和私营主体(如家庭、企业、非营利组织)——有意或无意地发生着相互作用。政策和行动的效果并不只限于日常生活保障,同时也需要考虑代际生活。由于不同行动者之间相互作用的总效应及其不同的原因或者不明确的目标,生活保障制度有时候有效,有时也无效。“治理”不力使得许多人的需求无法得到满足。例如,每天为生存而挣扎的人难有生育后代的念想,这在某种程度上就被认为是生活保障制度功能不良的表现。所谓“治理”不良,即政府和私营部门致力于(或部分致力于)提供生活保障,却使得本希望解决的问题进一步恶化,从而被认为是起到了反作用。

在本文中,我将引用社会排斥的相关指标作为反映治理情况的指标信息。abc参见Mari Osawa,"Comparative Livelihood Security Systems from a Gender Perspective,With a Focus on Japan," in Walby Sylvia,Heidi Gottfried,Karin Gottschall,Mari Osawa (eds.),Gendering the Knowledge Economy,Comparative Perspectives,Palgrave Macmillan,2007.自2001年起,欧盟开始强调社会排斥指标中的贫困风险(如低收入)和收入差距指标。此外,就业指标使用的是长期失业率和0—65岁人群所在家庭无就业人口的比例。d同时也包括教育指标和健康指标。参见Mari Osawa,Social Security in Contemporary Japan,A Comparative Analysis,Routledge/University of Tokyo Series,2011.同时,“在职贫困风险(In-work poverty risk)”在2005年被作为二级指标,以反映就业人口由于低工资或被迫只能工作有限时间而陷入低收入的风险。这里需要强调的是,参与劳动力市场并不必然表明社会融入(即存在“劳动力市场内的排斥”现象)。

直到2016年,日本生活保障制度还没有脱离“男性养家模式”,而本文也重点分析新世纪以来日本生活保障制度所呈现的特点。论文第二部分是以平均工资和就业保障立法为核心,考察就业表现(即就业和收入维持模式);第三部分从社会支出和收入两个角度来探讨政府收入再分配的特点;第四部分是基于收入贫困的生活保障“治理”,对各国情况进行比较研究;最后,第五部分将指出生活保障制度的反作用并不是日本独有的现象,而是全球性问题。

二、各国就业情况比较

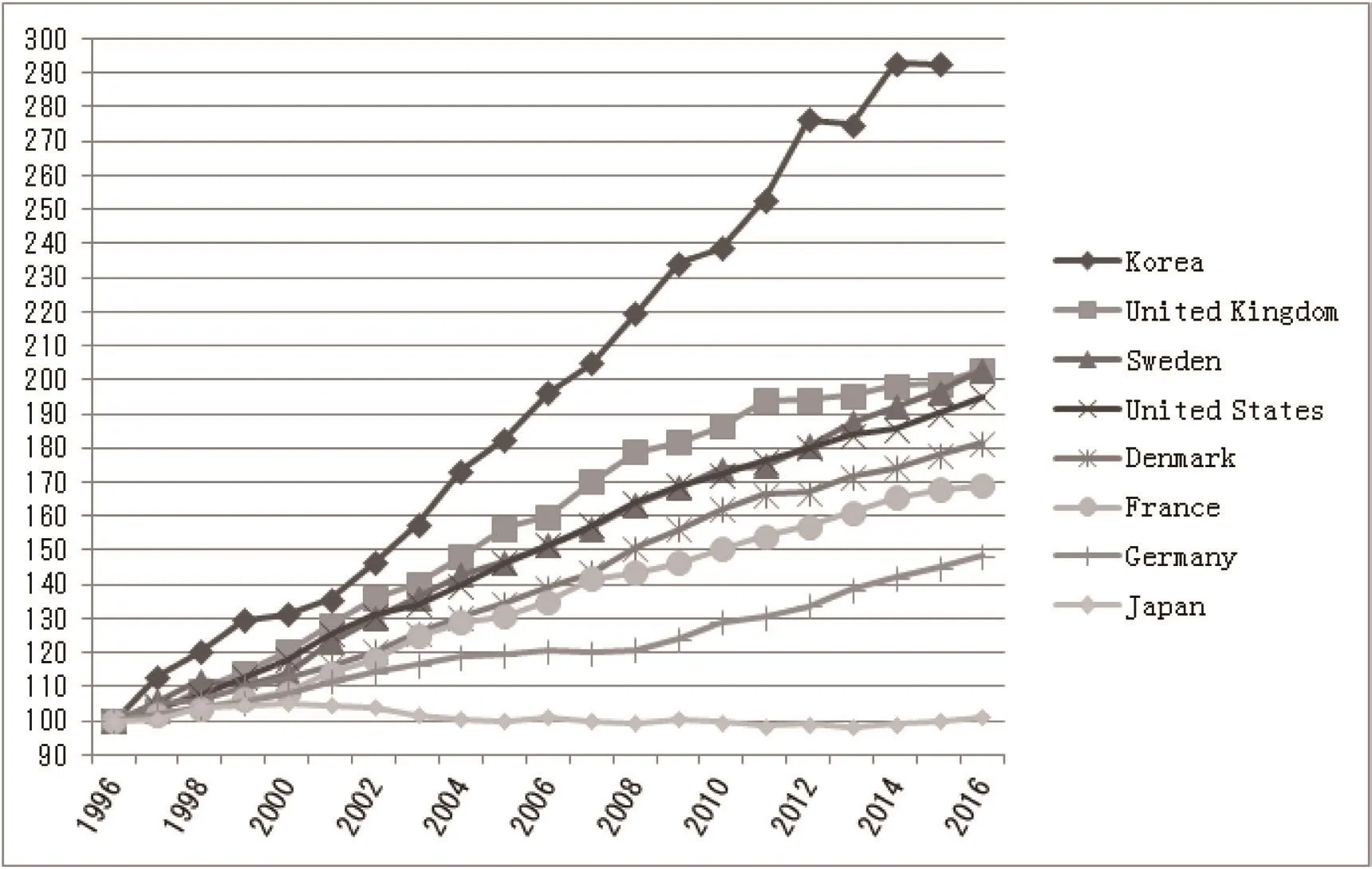

图1显示了五国集团(G5,即美国、英国、德国、日本和法国)以及瑞典、丹麦和韩国的时薪。这里的薪酬是劳动者所获报酬的合计,包括工资、薪酬(现金或实物)和雇主的缴费(如社会保险费中雇主承担的部分)。虽然现金工资与总报酬的比例在各国之间有所差异,但我们可以通过这张图看出平均时薪的变化趋势。在这些国家中,只有日本的平均时薪基本保持不变,甚至相关政府研究报告和学术研究均认为这一指标有所下降,而其中的一个主要原因在于非正规就业者相对于正规就业者的比例不断增加。a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。

图1 各国时薪增长趋势(1996—2016年)(1995=100)

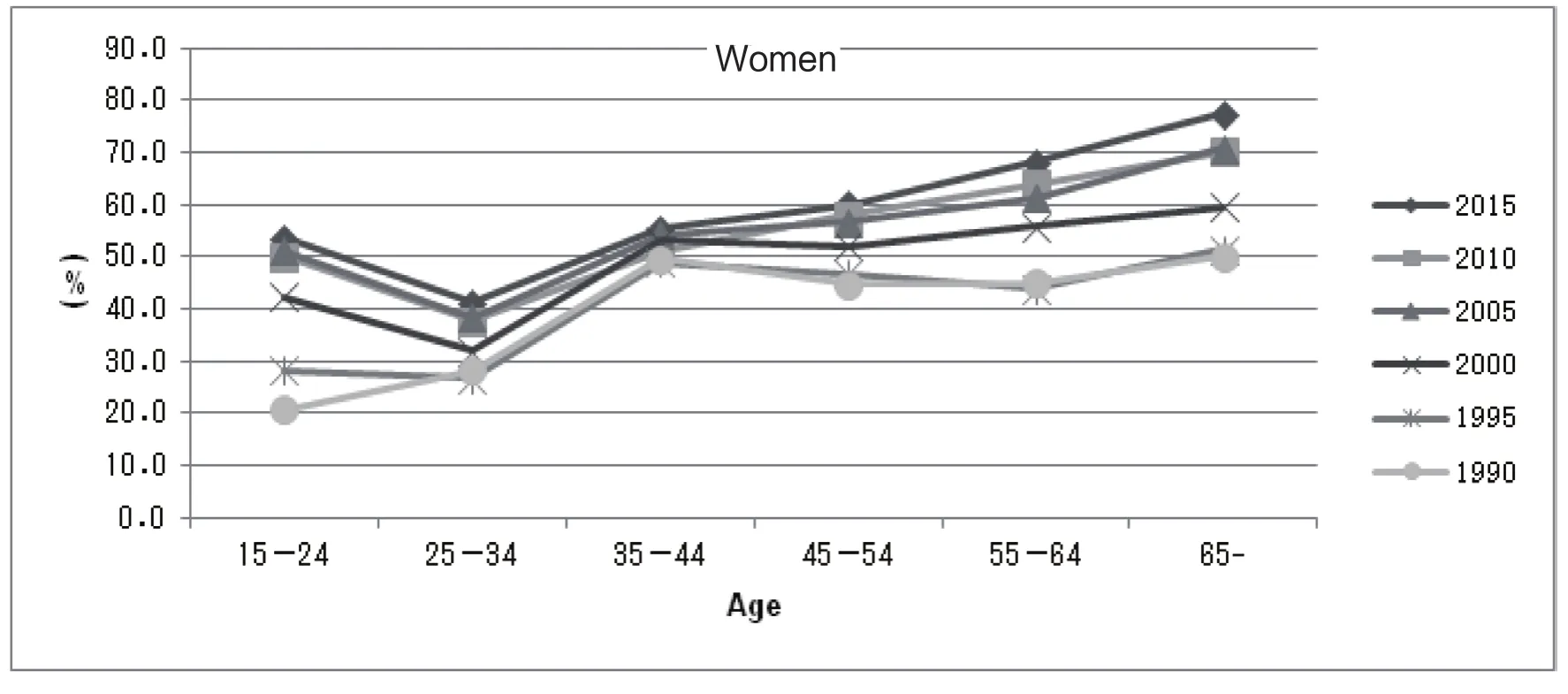

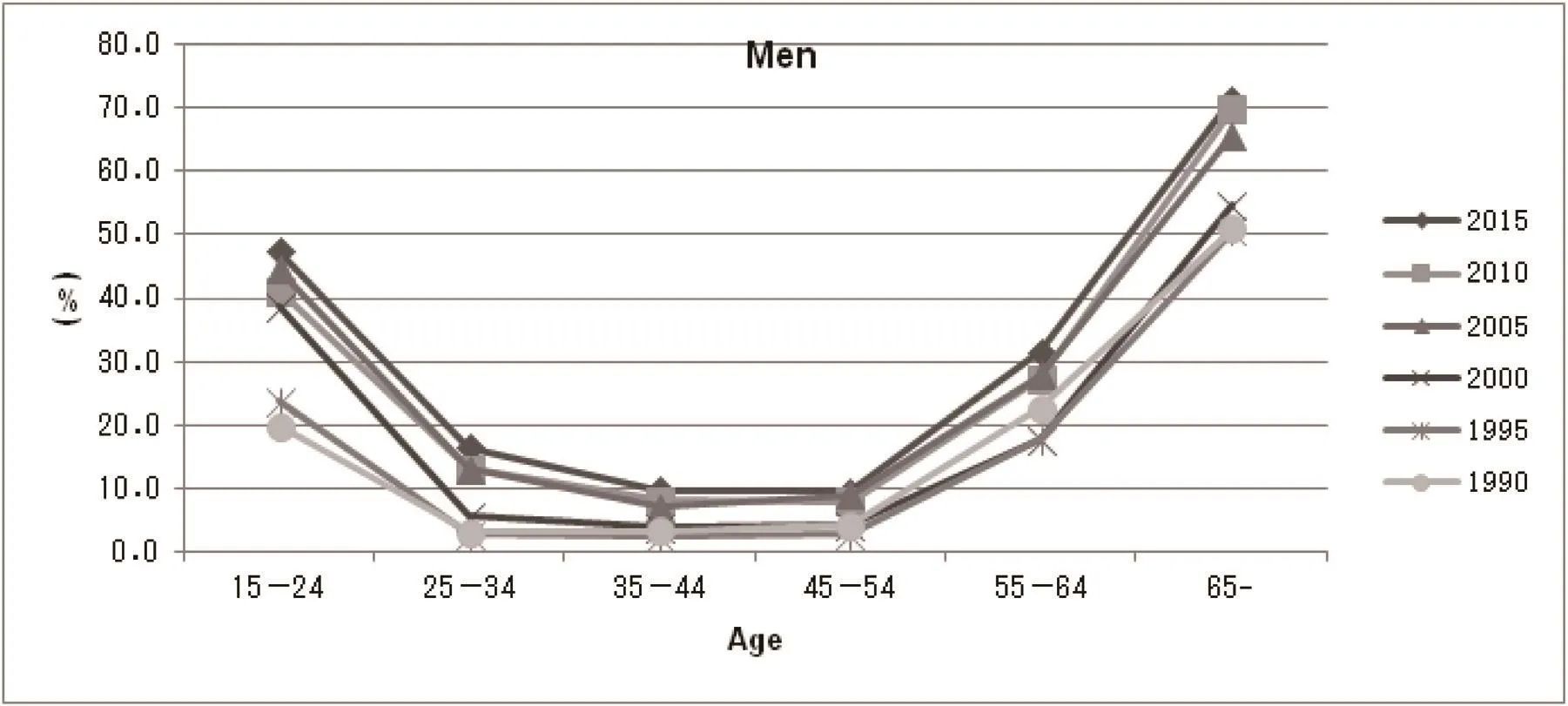

图2反映了日本不同性别和年龄组中非正规就业者的比例变化。除了25—35岁的年龄组外,大部分女性就业者是非正规就业者。在男性中,15—24岁年龄组中的一半和65岁以上年龄组的大部分是非正规就业者。另一方面,35—54岁年龄组中,男性为正规就业者的比例一直维持在90%以上。从这种变化趋势中可以得知,在21世纪的头几年(即2000—2005年),女性和年轻(以及老年)男性中非正规就业者的比例不断增加。

图2 日本不同性别和年龄组非正规就业者的比例变化趋势

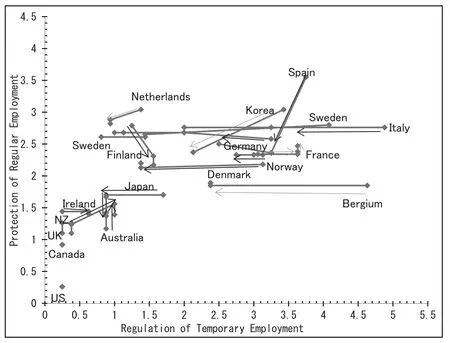

有观点认为,人口的非正规就业和失业率,特别是对年轻人而言,与国家的制度化就业保障力度有关。然而,如图2所示,从OECD国家的就业保护指标来看,日本与盎格鲁—撒克逊国家(美国和加拿大除外)自20世纪90年代末以来的情况基本类似。OECD国家在2008年和2013年修改了这些指标,并持续性地修订了相应的值。日本内阁府在分析2008年修订的指标后表示,一般而言,就业保护指标较高的国家非正规就业率也较高,然而日本虽然就业保护指标并不高,但非正规就业率却比较高。a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。

图3是根据2013年修订后的就业保护指标值绘制的。就对正规就业的被解雇者的保护而言,日本自1985年以来一直处于中间水平,2007年甚至下降到更低的位置。进入21世纪,澳大利亚、新西兰等国对正规就业的被解雇者的保护措施加紧,爱尔兰对临时就业的规制也更严格。然而,日本对临时就业的规制和对正规就业者被解雇的保护政策却在2007年变得更为宽松,从而使其在2013年与盎格鲁—撒克逊国家的情况更为接近。在这一时期,非正规就业者的比例持续增长(见图2),进一步体现了日本尽管就业保护指标不高、但非正规就业率很高的特点。

如前所述,日本通过增加非正规就业岗位和兼职工作岗位(这些就业岗位多青睐女性和年轻人)来削减人力成本的趋势仍在继续。另一方面,以青壮年男性为主的正规就业岗位的基本工资并没有降低。b参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。从国际比较来看,与日本女性相比,日本男性从青壮年到中年时的就业情况一直维持在一个相对良好的水平。然而,就处于18—65岁年龄段(即“劳动年龄人口”)的家庭成员来说,其贫困率自20世纪80年代中期开始就比较高,且近年来还在上升。a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。那么,收入再分配在与生活保障有关的政府政策中的作用是什么?

图3 1990、2000、2004、2013年OECD国家的就业保护指标

三、政府再分配政策的特征

这一部分将通过社会支出b本文所称的社会支出是指政府在社会保障领域的投入。指标来分析政府再分配政策的特征。关于收入,则主要研究获得社会保障现金待遇后的净负担。

(一)社会支出结构

1.优先养老金和医疗保障,还是多层次服务

即便到了21世纪,日本政府的社会性支出占GDP的比例与OECD其他国家相比仍偏低(日本在2009年才超过OECD国家的平均水平)。总体而言,政府的社会性支出占GDP比例较高的国家通常贫困率较低,a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。收入不平等程度较低,b参见Goudswaard Kees,Koen Caminada,"Private Social Expenditure and the Redistributive Impact of the Welfare State," in Budowski Monica,Michael Nollert (eds.),Private Macht im Wohlfahrtsstaat:Akteure und Institutionen,Seismo Verlag,2014.物质匮乏的情况也较少。c参见Kenworthy Lane,Progress for the Poor,Oxford University Press,2011.

从各国政府的社会性支出结构来看,日本和美国的支出水平较低(南欧也是如此),且大部分(约77%)由养老金(养老年金和遗属年金)和医疗保障构成。在OECD国家中,养老金待遇占比最高的国家是意大利(只有2011年低于GDP的16%),其次是西班牙、希腊、德国和日本,均超过了GDP的10%。从养老金类型(老年退休年金,提前退休年金,遗属年金,残障者年金)来看,遗属年金占GDP的比例在这些国家很高(在希腊,提前退休年金占比也很高)。许多遗属年金的受益人为女性,且这类养老金占比较高,反映了这些国家女性很难通过完全就业获得领取养老金待遇的资格。因此,这种情况也可以被视为“男性养家模式”的表现。

然而,在德国,尽管养老金和医疗保障在政府的社会性支出中的比例不如日本、美国和南欧国家高,但与家庭相关的残障者、工伤和职业病、疾病的现金或实物给付,以及积极的劳动力市场政策和住房福利则更受重视(法国和英国也是如此)。此外,在瑞典,养老金(养老年金和遗属年金)和医疗保障的支出约占政府社会性支出的50%,且有一大部分政府的社会性支出用在与家庭相关的残障者、工伤和职业病、疾病的现金或实物给付,以及积极的劳动力市场政策、住房福利和满足各种需求的福利服务领域。

从“五国集团”以及瑞典、丹麦等国政府的社会性支出结构的变化趋势来看,除医疗服务以外的社会服务待遇(包括学前教育,积极的劳动力市场措施,残障者和老年照料)占GDP比例的变化十分有趣。这些项目被视为对下一代的投资或保障劳动年龄人口的收入政策。

在瑞典和丹麦,社会服务领域(不包括医疗服务)的社会性支出占GDP的比重自20世纪80年代开始就很高,约为20%,并且这一比例还在不断提高(尤其是瑞典)。在这两个国家,现金给付(作为GDP的一部分)的规模略有所下降,医疗保障(实物)支出的规模也没有增加。然而,在德国、法国、美国和日本,除了医疗保障以外的社会服务待遇约占GDP的10%。日本从20世纪80—90年代的5%增加到目前的10%左右,而德国、法国和美国则没有增加,这主要是日本长期护理保险待遇支出的持续增加所致。

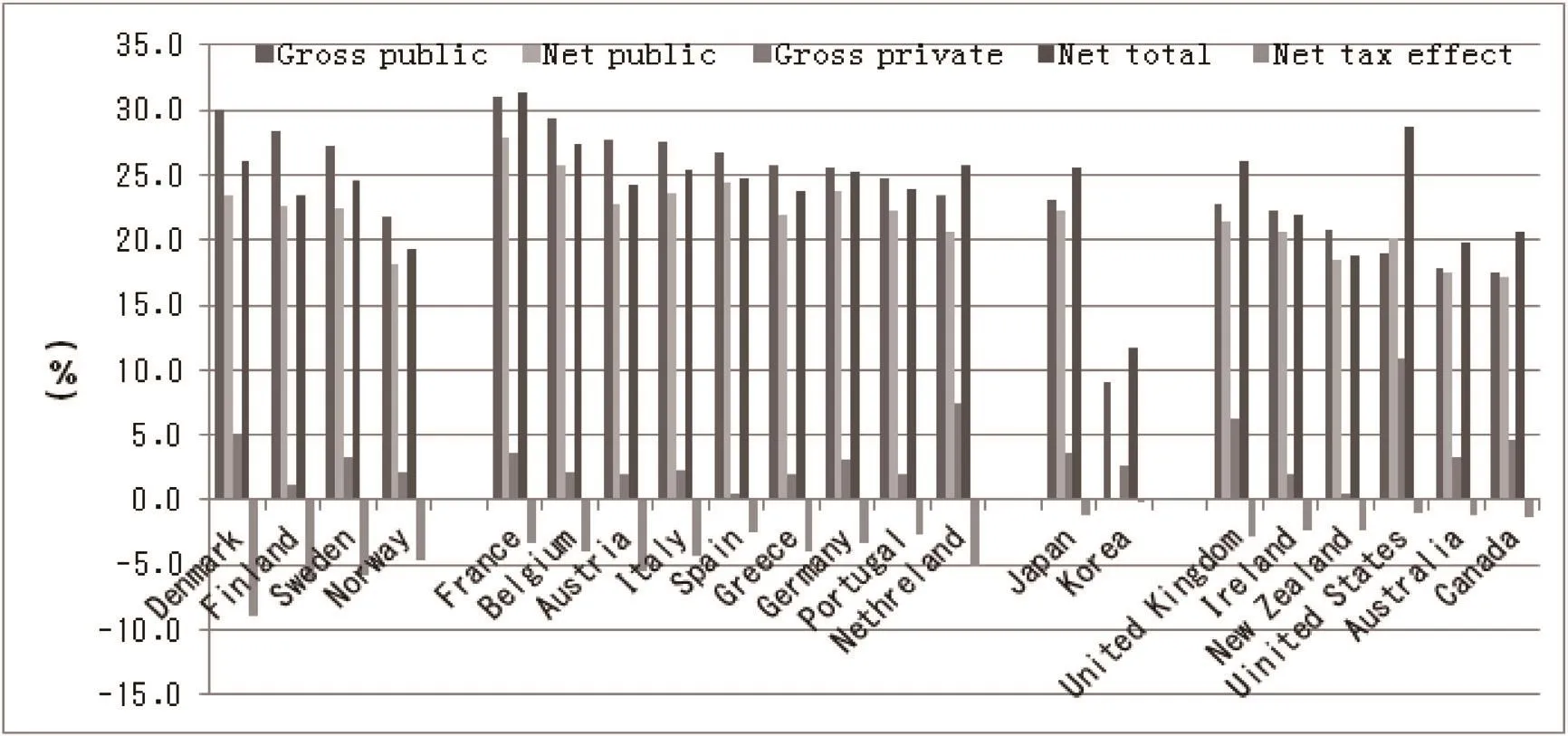

2.净福利支出

威廉·阿德马(Willem Adema)dOECD社会政策局的一名高级经济学家。测量了自20世纪90年代中期以来各国政府的净社会性支出和个人的净社会性支出的总额。ef参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。其中,政府的净社会性支出等于政府的总社会性支出和税收支出(因税收优惠而减少的财政收入)减去社会保障税或社会保障费。政府的净社会性支出加上个人的净社会性支出的总额等于净社会支出总额,表示国民福利的净支出总额,在本文中用“净福利支出”代替。此外,社会保障待遇的税不仅包括收入所得税,也包括现金给付中的间接消费税。从各国的情况来看,政府的净社会性支出的规模(即占GDP的比例)与贫困率成反比,但如果用政府的总社会性支出与贫困率进行比较,则两者的反向关系要弱得多。此外,根据古兹沃德(Goudswaard)和卡米纳达(Caminada)近期的一项研究,个人的社会性支出和收入不平等之间并没有显著的正相关关系。a参见Goudswaard Kees,Koen Caminada,"Private Social Expenditure and the Redistributive Impact of the Welfare State," in Budowski Monica,Michael Nollert (eds.),Private Macht im Wohlfahrtsstaat:Akteure und Institutionen,Seismo Verlag,2014.

图4显示了2011年OECD国家净福利支出的情况。从政府的总社会性支出来看,法国的比例最高,约占GDP的31%,最高时甚至达到了31.3%;其次是美国,接近29%;比利时为27.4%,英国和丹麦为26.1%。日本政府的净社会性支出总额为25.6%,超过了瑞典,在33个国家中排名第7。本文第四部分将讨论如何运用社会性支出来衡量这些国家的贫困率。

图4 净福利支出(2011年)占GDP的比例

(二)累进税与社会保障制度

本部分主要分析日本的税收和社会保障制度的特点,以及它们在近年来的变化情况。

1.单亲家庭的净负担

在OECD统计数据库的应税工资一栏,记录了自2000年以来不同家庭类型中有资格享受社会保障待遇a自雇佣者、失业者和年金领取者不包含在内,也不包括工作时间短的雇员等不被企业社会保险覆盖的人群。的劳动人口的年平均工资、收入所得税(包括地方税)和“净负担”(收入所得税加上社会保障缴费减去社会保障现金待遇)的数额和比例。最近1年的数据(2015年)显示了不同家庭类型的这些数额和比例。

一般来说,如果高收入群体的收入所得税和社会保障缴费负担更重,而社会保障现金待遇更倾向于低收入群体,那么“净负担”的累进性更强。OECD国家最近的应税工资采取“平均税率累进指数(average-rate progression)”b平均税率累进指数是衡量某些累进税负担的指标,也被认为是结构性或地方性累进税。地方性累进税根据以下公式定义:(T1/Y1-T0/Y0)/(Y1-Y0),其中T0是收入Y0的税收负担(或税收楔子),T1是Y1(Y1大于Y0)的税收负担(或税收楔子)。如果值为正,就是累进的;如果值为0,就是成比例的;如果值为负,就是累退的。来衡量不同家庭类型(包括单身者、单亲家庭、单薪家庭和双薪家庭)累进税的趋势。

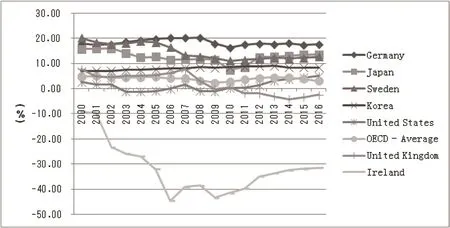

2.单亲家庭/二孩家庭的净负担

图5显示了从2000到2015年部分国家单亲家庭/二孩家庭相对于工资收入总额的净负担。之所以关注单亲家庭,是因为这些家庭陷入贫困的风险往往比其他类型的家庭更高,而且在所有OECD国家中,日本有工作的单亲家庭的贫困率最高。

图5 单亲家庭净负担的变化

根据以往的数据,单亲家庭的工资收入总额是社会平均工资的67%。2016年日本单亲家庭的平均收入为3424103日元。a除去各项税费支出,实际可支配收入为1709783日元。根据2013年生活水平综合调查,日本2012年名义可支配收入为2440000日元。在处于工作年龄的单亲家庭中,大约80%家庭的可支配收入低于1700000日元。参见:http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/dl/03.pdf。从图5中可以看出,第一,日本单亲家庭的净负担率处于较高水平,自2000年以来(除2010和2011年)一直高于10%,2016年达到了13.5%,在34个OECD国家中排名第7。相反,下文图6和图7显示,日本的单身者、双亲家庭(夫妻)等其他家庭类型的净负担率均处于较低水平。第二,爱尔兰、英国和美国的净负担率有时是负值,爱尔兰尤其如此。这是由社会保障现金给付(或退税政策等)导致的。第三,日本的净负担率有一个明显的下降,从2009年的11.4%下降到2010年的7.5%,在34个OECD成员国中排第15位。这显然是受日本民主党任期内提出的子女津贴制度的影响。从2009到2010年,单亲家庭的收入所得税没有下降,且社会保障负担增大,但儿童现金津贴从2009年的120000日元增加到了2010年的312000日元。bcOECD,Taxing Wages 2008-2009,2010.

在日本民主党和公明党的要求下,从2012财年开始,对子女津贴进行调整(从2011年的294000日元降到2012年的240000日元),针对拥有16岁以下儿童的家庭可对760000日元的所得税扣除政策也被废除(国家税从2011年1月开始废除,地方税从2012年6月开始废除)。d北明美(Kita)对现在与过去的儿童津贴有详细的比较。参见北明美:「社会政策の結節点としての児童手当制度とジェンダー(The Child Allowance System and Gender as the Focal Point for Social Policy)」,『社会政策』2014年第3期。因此,日本单亲家庭的净负担率在2012年快速增加至12.5%,比瑞典更高。efgOECD,Taxing Wages 2012,2012.

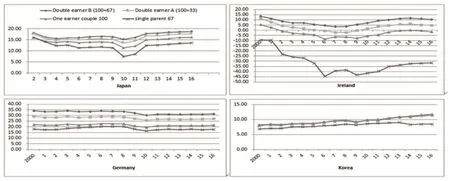

3.二孩家庭的净负担

本部分主要分析日本、韩国、德国和爱尔兰四国四种类型的二孩家庭净负担率的变化情况(图6)。其中,将单亲(二孩)的家庭收入设置为社会平均工资的67%(类型一);将单薪家庭(二孩)的家庭收入设置为社会平均工资的100%(类型二);将双薪家庭(二孩)的家庭收入设置为社会平均工资的100%+33%(双薪A)(类型三)或100%+67%(双薪B)(类型四)。

图6中显示的第一个信息是,韩国、日本四条曲线之间的纵向距离小于德国和爱尔兰。这表示尽管各个家庭的工薪者数量不同,家庭净负担率的差异在韩国和日本均较小。第二个信息是,自21世纪以来,日本各曲线之间的距离在缓慢增加,特别是在2009到2010年之间,净负担率有显著下降。在这里,家庭收入越少,下降越快,从而导致各曲线的纵向距离越大。在这段时间之后,低收入工作者的负担显著增加,从而减小了曲线之间的纵向距离。

图6 二孩家庭净负担的变化

4.近期的累进税

累进税在盎格鲁—撒克逊国家较高,在西欧大陆国家和斯堪的纳维亚国家较低。在OECD国家中,就针对每种家庭类型的税收和社会保障制度而言,南欧国家和日本、韩国的累进税最低,图7反映了地方性累进税在不同收入水平上的变化趋势。

图7 2016年二孩家庭(单亲、单薪)的净负担率

图7反映了净负担相对于工资收入总额的比例。在日本、爱尔兰、德国和韩国,二孩家庭被划分为单亲家庭和单薪家庭,其净负担率是相对于工资收入总额而言的,其中,这些家庭的工资收入总额相当于平均工资的50%到250%。曲线的等级反映了地方性累进税(平均负担率的累进性)。

从图7可以看出,首先,韩国和日本的曲线变化非常平缓,显示出较弱的累进性。其次,在爱尔兰和韩国,单亲家庭和单薪家庭的净负担(在爱尔兰是低收入工作者的情况)几乎相同(在爱尔兰,单亲家庭的收入如果超过社会平均工资的70%,则要支付比单薪家庭更多的税费),而在爱尔兰,家庭收入接近社会平均工资时有较强的累进性(高斜率),这主要是因为低收入家庭的儿童福利更优厚。第三,就日本和德国而言,在图7中所示收入范围内,单亲家庭的净负担比单薪家庭要高。然而,出现这一现象的原因在两国各不相同。在德国,这主要是由征税方式所导致,其征税方式是将夫妻双方收入加总后平分,然后再对平分后的收入进行征税。但在日本,这是因为国税和地税都采用配偶减免税制度。aOECD,Taxing Wages 2015-2016,2017.根据日本和德国的制度安排,没有收入的妻子被认为降低了丈夫的纳税能力,她由于承担家务和照顾子女而节省的费用却并未纳入征税范畴。因此,与爱尔兰和韩国相比,德国和日本的制度对有全职家庭主妇的家庭更有利。

如果从财政收入相对于GDP的比例来看,日本自1990年以来的税收收入不断下降,但社会保障负担却持续增加。然而,税收收入下降的原因除了经济停滞造成收入增长放缓外,还包括针对高收入的个人和企业的税收也在不断下降。b参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。社会保障负担呈现明显的累退性,且这个趋势被认为大大降低了总收入的累退性。换句话说,从20世纪90年代早期开始,日本低收入工作者因税收和社会保障制度所带来的不公平问题一直在加剧。

四、生活保障治理的比较

(一)相对贫困率指标

如前所述,2011年英国和美国为国民提供的净福利总额高于斯堪的纳维亚国家,日本高于瑞典,接近丹麦的水平。在这些国家中,生活保障制度的“治理”(即总效用)效果如何?在本部分,我们主要关注贫困率,而包括日本在内的所有OECD国家的最新数据始于2012年。

本部分聚焦于OECD定义的“相对贫困”指标。相对贫困群体是指收入低于该地区社会中位均等收入(median equivalent income)的50%(也有地方使用60%或40%)的人群,其中社会中位收入根据家庭的规模调整。根据家庭规模调整的过程被称为均等化(equivalization)。OECD国家是将家庭收入除以家庭规模(即家庭成员人数)的平方根,进而得出“均等收入(equivalent income)”。在本部分,“相对贫困”简称为“贫困”。

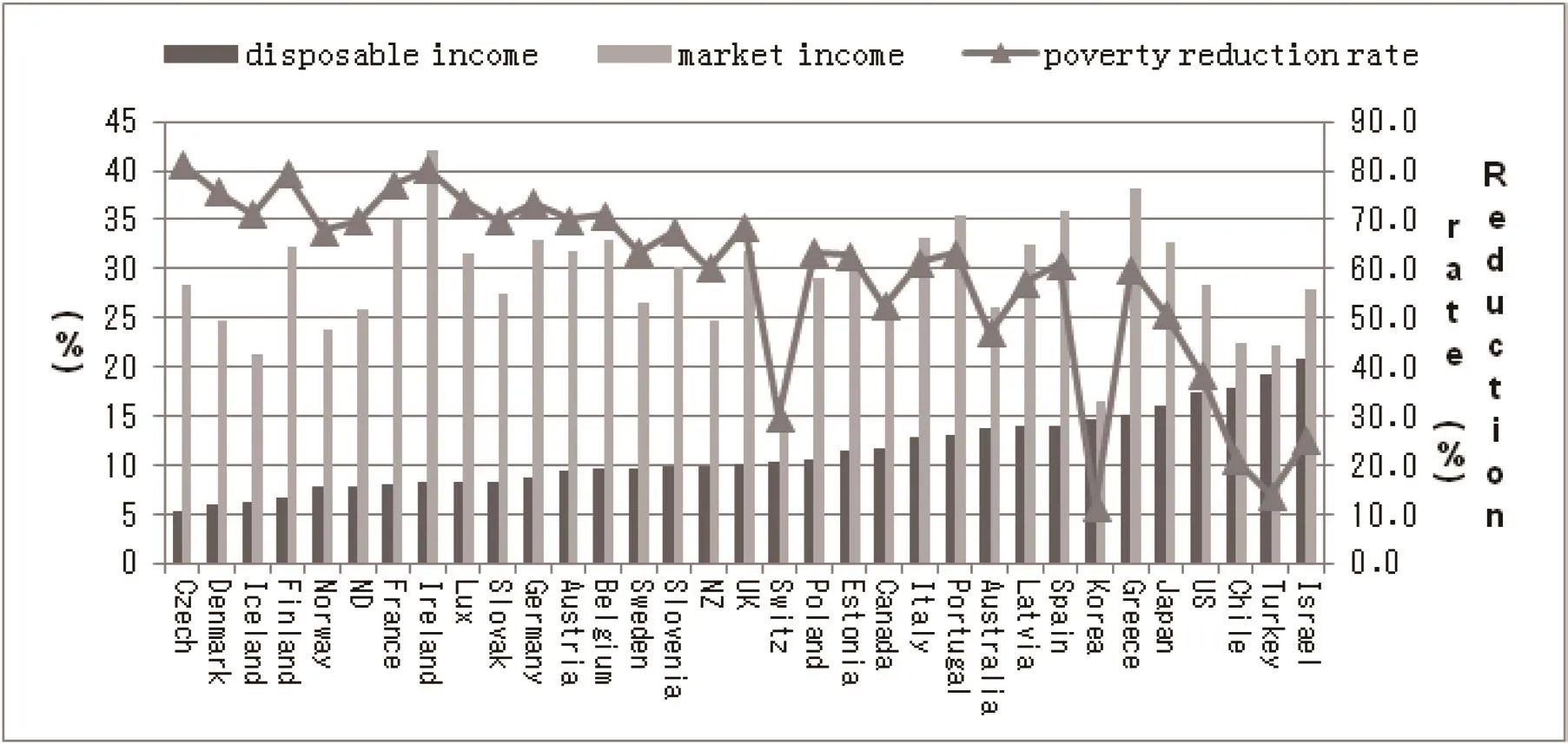

贫困率通常用可支配收入水平来衡量,对日本而言,其基本和“生活保护(livelihood protection)”(即社会救助,public assistance)水平相同。贫困率也经常用市场收入水平衡量。所谓“市场收入(market income)”,也被称为“初次分配收入(initial income)”,是指工资、商业性收入、农业收入、利息、分红、房屋和土地租金、企业养老金待遇等的总和。“可支配收入”是指市场收入加上社会保障现金待遇再减去直接税和社会保障负担,即政府收入再分配后的收入减去间接税。实物(服务)福利也包含在政府社会保障体系之内,家庭和个人对实物福利总支出的分配产生“再分配收入”。

从市场收入到可支配收入的贫困率变化表明政府通过收入再分配政策(包括间接税)减轻贫困的程度。将贫困率下降的实际数值除以初次分配收入水平下的贫困率所得的值称为“减贫率”。

初次分配收入的贫困率是通过将可支配收入水平的贫困标准适用于初次分配收入来计算的。尽管只是猜想,它提供的信息仍有价值。初次分配收入的贫困率是劳动和产品市场“分配”的特征,它提供了与政府收入再分配政策不同的措施在控制贫困方面的信息。

初次分配收入的贫困率也反映了实物(服务)福利(如医疗服务、护理服务等)在弥补收入差距方面所发挥的作用。这些措施不仅弥补了再分配收入,而且有利于初次分配收入的增加。

初次分配收入的贫困率也受政府收入再分配政策的影响。比如,如果在育儿假期间没有失业救济、收入补偿或津贴,人们很可能强迫自己留在工作岗位挣钱。当现金待遇足以弥补停止工作造成的损失时,人们会停止努力工作,初次分配收入水平(未获得社会保障现金待遇之前)上的贫困率将上升。有鉴于此,古斯塔·艾斯平—安德森(Gøsta Esping-Andersen)认为福利国家创造了没有初次分配收入的人群。a参见 Gøsta Esping-Andersen,Myles John,"The Welfare State and Redistribution," in Nolan Brian,Salverda Wiemer,Smedding Timothy (eds.),The Oxford Handbook of Economic Inequality,Oxford University Press,2009.

在初次分配收入水平上的贫困率较高,同时可支配收入水平上的贫困率相当低的情况下,减贫率相当高。这表明由于政府的收入再分配政策,贫困可以在不依赖初次分配收入(即没有人不顾一切投身劳动力市场)的情况下得到缓解。“由于政府的收入再分配政策,贫困可以不依赖于初次分配收入而减轻”的结论与艾斯平—安德森《福利资本主义的三个世界》一书中的“去商品化”定义是一致的。在初次分配收入和可支配收入两个水平下的贫困率都可以作为去商品化的近似指标。b参见大沢真理对艾斯平—安德森“去商品化”指标的质疑。作者认为即使对“去商品化”的操作化存在许多问题,这个概念本身是有效的。肯沃西(Kenworthy)也论证了随着时间推移,相对贫困率是一个有问题的衡量指标,因为它可能在穷人绝对收入增多的时候仍然增加。

(二)新世纪以来的贫困率和减贫率

图8显示了2012年各个国家的贫困率和减贫率。可支配收入水平上的贫困率在美国(17.4%)、日本(16.1%)、韩国(14.6%)、澳大利亚(13.8%)和南欧国家都很高。斯堪的纳维亚国家和中东欧国家的贫困率较低,处于5%到8%之间。西欧大陆国家,包括法国,贫困率大部分也在10%以下的低水平。此外,贫困率较低的国家,其减贫率较高的趋势也较为明显(瑞士是例外)。日本的减贫率从1985年的4%增加到2012年的50%,不过与欧洲国家相比这个比例并不高(瑞士除外)。当初次分配收入上的贫困率快速增加而减贫政策无法跟上时,将会导致可支配收入上的贫困率提高。尽管日本的减贫率仍然维持在50%左右,但由于失业率上升、非正规就业人数增加,以及与此相对的去商品化进程和因政府福利政策带来的无初次分配(zero market income)人数的增加等因素影响,日本初次分配收入上的贫困率下降速度会减缓。

贫困率随年龄是否会发生变化?如果将OECD国家当作一个整体来看,日本老年(超过65岁)贫困率在20%左右,处于高贫困率水平。日本老年人人均的政府社会性支出在1980年至2000年间有所下降。a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。从前文可知,日本接近80%的政府社会性支出用于养老金和医疗保障。由此可以看出,政府社会性支出更注重老年人,而且新世纪以来这种集中趋势更是如此,尽管这并不代表着日本老年人有充足的生活保障。

图8 2012年各国贫困率和减贫率

在瑞典和丹麦,与1995年相比,劳动人口的初次分配收入贫困率和减贫率在21世纪有所下降,但可支配收入贫困率保持在较低的水平。这两国向服务福利的转变与前文提到的政府社会性支出的转变是一致的。换言之,这种改变注重的是对劳动年龄人口的收入提供支持。

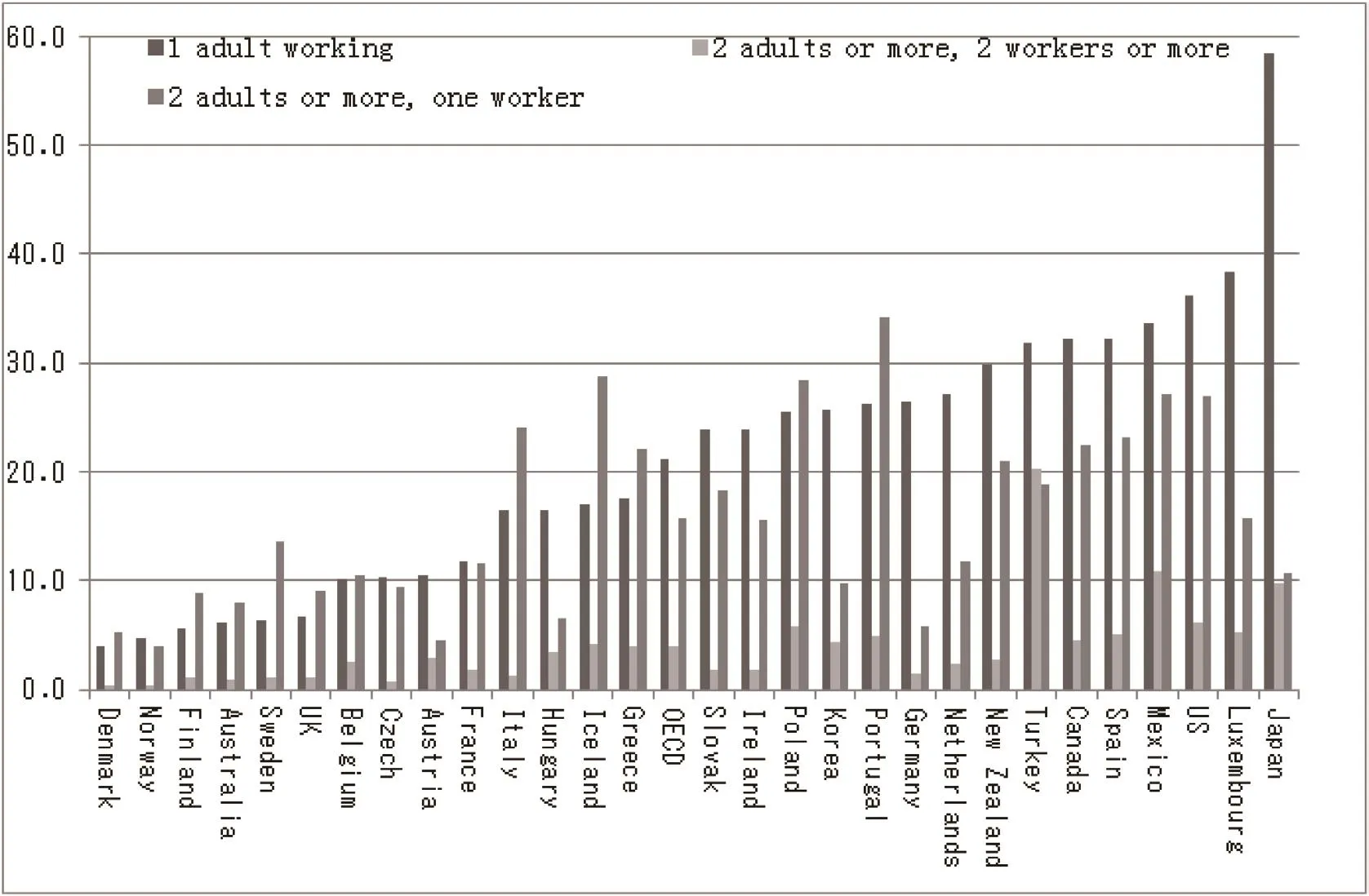

根据每个家庭中劳动人口的数量,我们可以知道21世纪初期OECD国家贫困的劳动年龄人口。将劳动年龄人口作为一个整体来看,2006年日本的贫困率高达13.4%,紧随其后的是墨西哥、美国和土耳其。在劳动年龄人口贫困率较高的国家(包括日本),大部分穷人来自有一个或多个劳动人口的家庭(澳大利亚除外)。此外,在日本、土耳其和冰岛,40%贫困的劳动年龄人口来自有两个或多个劳动人口的家庭。这反映了双薪家庭脱离贫困的困难。相反,在贫困率较低的挪威、澳大利亚、英国和德国等国家,劳动年龄人口的贫困大多是没有任何就业人口的家庭面临的问题。a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。

2009年OECD国家就业展望数据(OECD Employment Outlook Data)为双薪家庭脱离贫困的困难提供了证据。数据显示了2005年前不同家庭类型劳动年龄人口的减贫率。一类是所有成年人都工作,包括双薪家庭,有工作的单亲家庭和有工作的单身者。另一类是单薪家庭,在很多情况下是“男性养家模式”的家庭。如果减贫率低,则劳动年龄人口的可支配收入贫困率可能较高。根据这个数据,墨西哥的减贫率最低,其次是日本。此外,只有日本所有成年人都工作的家庭的减贫率为-7.9%。虽然这么判断有激进之嫌,但是这些家庭陷入贫困的原因不是他们很难挣到钱,而是国家的税收和社会保障制度对他们产生了反向作用。

该数据还显示了部分国家各种家庭类型减贫率的差异。在很多情况下,“男性养家模式”家庭的减贫率较高,不过在盎格鲁—撒克逊国家、墨西哥、韩国、西班牙、希腊、意大利、瑞典和匈牙利并非如此。在日本,再分配虽然只是略微减少了“男性养家模式”家庭的贫困问题,但由于对所有成年人都工作的家庭的减贫率为负数,因此,两类家庭的差异非常大。从这一点可以看出,日本是OECD国家中“男性养家模式”最明显的国家,而且这是由政府的收入再分配政策的逆向功能引起的,而非其他因素所导致。

日本近年来对面板数据的分析支持了OECD截面数据的结论。驹村康平(Kohei Komamura)及其同事在研究自2009年以来的日本家庭面板调查数据(Japan Household Panel Survey,JHPS)后发现,2009年日本劳动人口可支配收入的相对贫困率比初次分配收入(市场收入)的相对贫困率要高,且二者之间的差异是由社会保险缴费负担造成的。b参见駒村康平、山田篤裕、四方理人、田中聡一郎:「社会移転が相対的貧困率に与える影響 (The impact of social transfer on relative poverty rates)」,樋口美雄、宮内環、Colin McKenzie編:『貧困のダイナミズム―日本の税社会保障·雇用政策と家計行動(The Dynamism of Poverty:Japan’s Tax/Social Security Employment Policies and Household Behavior)』,慶応義塾大学出版会,2011年。

(三)儿童贫困率和减贫率

日本的儿童(18岁以下)贫困率除了在21世纪的头几年略有下降外,自1985年以来一直持续上升。目前,日本的儿童贫困率在OECD国家中最高,且减贫率从20世纪80年代到2005年前后一直为负值。c参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。

图9 以成年人和劳动人口数量计算的有孩子的家庭中就业人口贫困率(2005年前后)

在什么样的家庭中儿童贫困风险最高?图9显示了按照成年人数量和劳动人口数量计算的有子女和一个以上劳动人口的家庭的相对贫困率(图中国家按照单亲家庭的相对贫困率由低到高进行排列)。日本有工作的单亲家庭(及其子女)贫困率非常高。另一方面,在拥有两个或以上成年人、但只有一个就业者(女性多为全职家庭主妇)的家庭中,日本的贫困率处于较低的水平。然而,有两个以上成年人、且有两个或以上职工(大部分为双职工)的日本家庭贫困率则较高,仅次于土耳其。

在日本和土耳其,有一个还是多个劳动人口对于有子女和两个或两个以上成年人的家庭的贫困率影响不大。在其他国家,与只有一个劳动人口相比,有两个或更多劳动人口的家庭贫困率将下降三分之一。而对日本和土耳其来说,即使家庭中有第二个劳动者,也难以摆脱贫困。大部分的第二个劳动者为女性,即使她们参与工作,也不能减轻所在家庭的贫困问题,这不仅仅是因为日本的女性缺乏挣钱能力。如前所述,原因之一在于对所有成年人都工作的家庭(双薪家庭或有工作的单亲家庭),政府的再分配政策对减贫率的作用为负。

另一个值得关注的现象是,澳大利亚和英国的贫困率被控制在了与斯堪的纳维亚国家相同的水平。比如,针对老年人和总人口而言,澳大利亚的贫困率处于较高水平,英国也不低;然而,两国有子女和劳动者的家庭的贫困率则与斯堪的纳维亚国家一样低,这说明相关政策对育儿和工作具有双重激励作用。但日本的情况则恰恰相反。

(四)小结

一般而言,贫困率低的国家,政府的社会性支出占GDP的比例较高。自20世纪80年代以来,日本的贫困率就很高,且持续上升。另一方面,20世纪80年代日本政府的社会支出规模在OECD国家中处于最低水平,不过到2010年前后达到了平均水平。与其贫困率相比,日本政府的社会支出水平在1985年较低,但在21世纪初期开始,支出规模似乎比贫困率所预测的要大。a参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。这表明,日本贫困率居高不下与其说是由于支出不当,不如说是因为政府的社会性支出的减贫效果不佳。

就总人口而言,盎格鲁—撒克逊国家(除了爱尔兰)的减贫率不高,且可支配收入的贫困率不低。然而在澳大利亚和英国,有子女和劳动人口的家庭的贫困率和斯堪的纳维亚国家一样低。盎格鲁—撒克逊国家为低收入工作者提供累进税和社会保障等政策支持,不过总人口的贫困率不低的事实很可能与政府的社会性支出规模较小有关。尽管澳大利亚和英国政府的社会性支出规模相对较小,但却同时提高了人们育儿和工作的激励性,从而使两国既抚养子女同时又工作的家庭的贫困率保持在与斯堪的纳维亚国家一样低的水平。由此可见,两国政府的社会性支出是有效的。

另一方面,在斯堪的纳维亚和西欧大陆国家(包括法国在内),虽然针对劳动人口的累进税和社会保障措施并不多,但是政府的社会性支出规模很大,减贫效果显著,贫困率总体保持在相对较低的水平。在包括丹麦和瑞典在内的斯堪的纳维亚国家,政府的社会性支出从现金给付向服务给付转变,如提供学前教育和促进积极的劳动力市场政策等,旨在通过采取与盎格鲁—撒克逊国家不同的措施来平衡育儿和工作。这可被看作是努力创造使劳动力能够在体面的情况下进行商品化的有利环境,从而阻止贫困产生,同时又符合艾斯平—安德森对“去商品化”的定义。

日本政府的社会性支出规模近年来达到了OECD国家的平均水平,但政府针对每种类型家庭的累进税和社会保障待遇均处于较低水平的国家行列。如果由于工作时间减少或收入较低使得个人成为国民健康保险的被保险人(被抚养者)和国民年金计划的第1类被保险人(自营业者),造成劳动者无法适用针对雇员的社会保险,其社会保险缴费负担将更重。社会保障负担的累进性日益增强,对于有子女或所有成年人都工作的家庭而言,收入再分配的减贫效果是极其微弱的。收入再分配的有限资金不能得到有效安排,在许多情况下会导致减贫效果差甚至出现负减贫率。

日本政府从未将降低贫困率作为收入再分配的明确目标。甚至,直到2009年政府都未能意识到日本社会贫困问题的存在。b参见大沢真理:『生活保障のガバナンス―ジェンダーとお金の流れで読み解く(Livelihood Security Governance:An Analysis of Gender and Money Flows)』,有斐閣,2013年。2009年9月,日本民主党上台,長妻昭(Akira Nagatsuma)就任厚生劳动省(Minister for Health,Labor and Welfare)新大臣,并迅速宣布了国家的贫困率,却并没有制定减轻贫困的目标。然而,考虑到日本低生育率带来的人口减少和劳动力下降,公众对此表示担忧。对于有子女或所有成年人均工作的家庭,或对所有劳动人口而言,减贫率是负的。因此,从某种意义上来说,家庭因养育子女和全职就业最后却被税收和社会保障制度“惩罚”。作为一个关心劳动力减少的社会,日本生活保障制度的效果是反向的,导致了“治理”不良。此外,2008到2009年的经济危机也表明,这个问题并不是日本所独有的。

五、危机意味着什么

2008年9月15日,“雷曼兄弟”a美国一家大投资银行。宣布破产,引发了全球性的金融和经济危机,被称为“百年一遇的金融海啸”。金融危机造成日本GDP的急剧下降,然后是德国,然而对处于危机中心的美国而言GDP下降并不多。当然,美国不是诱发金融危机的唯一“贡献者”。

经济学家拉格拉姆·拉扬(Raghuran Rajan)因预测了雷曼兄弟破产冲击而受到人们的关注,其于2010年发表的《断层线:隐藏的裂缝如何仍然威胁着世界经济》获得了许多奖项。拉扬在这本书中指出,尽管成为经济巨头是全球失衡的原因之一,日本和德国(特别是在日本)经济上的失败在于未能过渡到以国内需求为主导的增长结构。b参见ラジャン、Rajan Raghuran、伏見威蕃、月沢李歌子訳:『フォールト·ラインズ 「大断層」が金融危機を再び招く(Fault Lines:How Hidden Fractures Still Threaten the World Economy)』,新潮社,2011年。这种不平衡是指美国经常账户的赤字和中东、中国、日本等出口国的盈余在2000年以后达到了天文数字。这与金融市场的突然扩张密不可分。c参见日本内閣府(Cabinet Office of Japan):『世界経済の潮流(The Trend of World Economy)2008年Ⅱ』,2008年。由于经常账户盈余的国家持有大量美国政府债券(外汇储备),这些流出美国的现金又大量流回美国。因此,这些流回的资金在弥补美国财政赤字的同时,也震荡了股市,引发了房地产泡沫。

金融危机之后,美国失业人数在2009年初增加到了2008年初的1.8倍,日本失业人数从2008年10月开始增加。然而,德国2008年就业人数不降反增,失业人数持续减少。d参见日本内閣府(Cabinet Office of Japan):『世界経済の潮流(The Trend of World Economy)2010年Ⅱ』,2010年。换言之,虽然这一时期德国的GDP大幅下降,但这并不是因为越来越多的人不工作所导致(数据显示其失业人数是在减少)。田中洋子(Yoko Tanaka)指出,在雷曼兄弟破产冲击之后,德国政府、工会联合会和雇主协会达成协议并立即开始采取行动,通过减少和协调工作时间以克服危机。比如,通过休假来“消化”过长的“工时账户”e在德国,对于超出合同范围的时间,允许员工存入个人的“工时账户”,并可用于以后调休或支付加班工资。但是,为了减少工作时间以应对危机,政府鼓励员工将“工时账户”里的存蓄时间均用于休假。、削减工作量、实行带薪休假和父母(育儿)假期、减少非全日制正式员工的工作时间等。据称,由于不减少就业人数,德国在经济复苏时期能够迅速加快生产。此外,在金融危机之前,即从2005年前后开始,非正规就业的趋势就已经转变,随着正规就业人数的增加和非正规就业的规定变严格,德国工会的力量也在不断增强。a参见田中洋子(Tanaka Yoko):「ドイツにおける労働への社会的規制(Social Regulations of Labor in Germany)」,『社会政策』2015年第1期。

尽管和日本等主要经济大国一样,德国的GDP也经历了巨降,但恢复迅速,到2011年初实际上已恢复到了危机前的水平。b日本实际GDP的复苏也很快,但只是由于其遭遇了通货紧缩,所以不能像其他国家一样加以讨论。日本名义GDP到2015年末仍未能恢复到危机前水平。据日本内阁府分析,德国的复苏是出口驱动的,对从一开始就具有较强国际竞争力和盈利能力的德国企业而言,欧元作为通用货币(1999年正式发行,2002年正式流通)为出口创造了更加有利的环境。从2009年年底开始困扰南欧各国的欧元贬值引发的债务问题,却使得德国在欧元区以外的出口有了更为有利的条件。c参见日本内閣府(Cabinet Office of Japan):『世界経済の潮流(The Trend of World Economy)2011年Ⅱ』,2011年。

田中也注意到了德国医疗、社会福利部门以及服务行业的低工资和不稳定就业问题,以及德国于2014年立法制定了全国统一的最低工资制度,即到2017年全面采取8.5欧元时薪(以2015年初汇率计算为1200日元)的最低工资标准。d参见田中洋子(Tanaka Yoko):「ドイツにおける労働への社会的規制(Social Regulations of Labor in Germany)」,『社会政策』2015年第1期。

OECD的数据显示,在时薪的变化和每个雇员的工资变化之间可以观察到一个非常有趣的分离现象。图1的时薪(1995年=100)指标表明,德国在21世纪初的几年一直维持在120,然而从2007年开始增加,并在2015年增加到了148(在日本,从2001年的103下降到2010年的95)。相比之下,德国的每个雇员的工资指标(1995年= 100年)直到2013年左右才增加到略低于115的水平(日本则下降到90以下)。e参见OECD,Economic Outlook 2011,2011(b).2007年以后德国时薪的增长才与正规就业的增加是一致的。每个雇员的收入增长不足在一定程度上被认为受工作时间缩短的影响。尽管德国的这两个指标都是停滞不前的,但与其他国家相比,我们仍然应该考虑德国和日本(这两个指标为负)之间的巨大差异。

此外,与20世纪90年代相比,德国21世纪初的基尼系数和相对贫困率都很高,但并未增加。而在日本,这两个指标都有所增加。显然,不能按同样的标准去理解日本和德国。但是,我们必须评估德国如何通过由出口驱动型向国内需求导向型转变来改变其增长结构,或者换句话说是转变其生活保障制度。

国内需求的最大项目是私人最终消费,即家庭消费。当然,在就业非正规化的情况下,随着工资下降、收入差距扩大和贫困加剧,国内需求能否旺盛是无法预期的。2008—2009年金融危机期间,日本的经济结构依赖于有限数量产品出口的增长。自2013年夏季安倍晋三上台以来,日本的实际工资已经下降,国内需求导向的增长结构还有很长的路要走,很明显摆脱“男性养家模式”是关键。然而,摆脱“男性养家模式”进展缓慢不是日本独有的问题,而是一个全球范围内均存在的威胁社会可持续发展和经济稳定的问题。

Abstract:Tax and social security scheme as a subsystem of the livelihood security system is an important institutional arrangement to adjust the income distribution (redistribution),to narrow the gap of income and wealth and to achieve sustainable development.By comparing the effects in the field of employment and poverty reduction of the livelihood security systems in OECD countries,including America,Germany and Korea,this paper shows that since the year 2000 Japan's livelihood security system has been aggravating the problem of social inequality rather than maintaining stable employment and reducing poverty.Moreover,the reverse effect of livelihood security system is not a problem unique to Japan;rather,it is a global challenge.

Key words:Japan;livelihood security system;gender;reverse effect;international comparison

(责任编辑:华 颖)

A Comparative Study of the Reverse Effects of Japan's Livelihood Security System Post-2000

Osawa Mari

(Institute of Social Science,University of Tokyo,Tokyo 1130033,Japan)

大沢真理,日本东京大学社会科学研究所所长、教授。主要研究方向:社会政策、性别平等。

[译者简介]陈斌,中国人民大学中国社会保障研究中心博士生,中国社会保障学会秘书处志愿者。