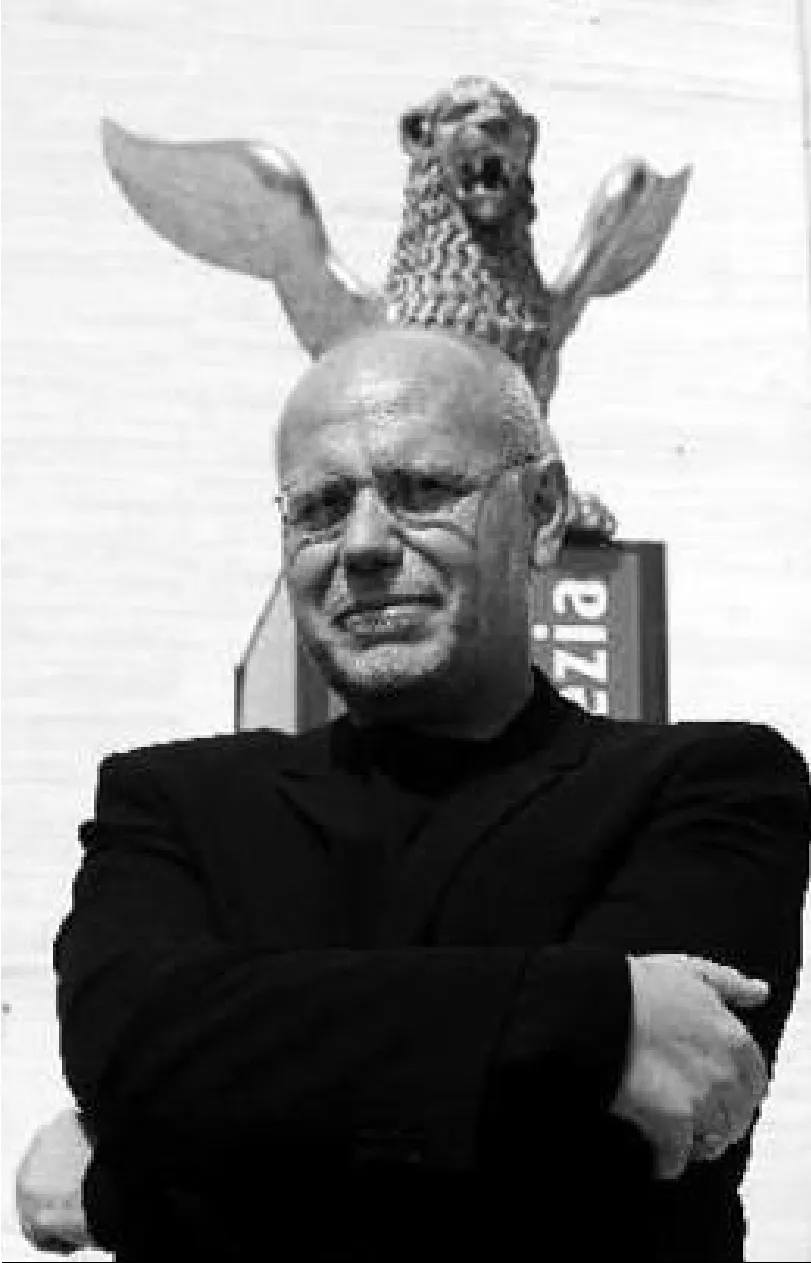

马可·穆勒把中国电影推向世界的第一人

马可·穆勒把中国电影推向世界的第一人

说着一口流利的中文,见过他的人都叫他“中国通”,做过威尼斯、鹿特丹等多个国际电影节的策划人、总监,也成功监制很多非西方影片。灯笼裤、老北京布鞋,一身中国风打扮,他就是意大利著名电影人马可·穆勒。时至今日,马可·穆勒仍旧活跃在亚洲电影市场,为青年导演做各种各样的努力,不久前与贾樟柯导演合作发起的平遥国际电影展就是其中之一。他与徐克、贾樟柯都是非常要好的朋友,用他的话说:“我一直在为他们奋斗。”

在现实中对中国社会的了解,也让他在日后对中国第五代电影人最初拿给世人的作品充满了认同感。在他担任威尼斯电影节选片人期间,侯孝贤导演的《悲情城市》、张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》与《秋菊打官司》得以入围并最终获奖。

一心打造中国的“戛纳”

日前,由导演贾樟柯发起创立,马可·穆勒担任艺术总监的平遥国际电影展引起了业内广泛讨论,目前电影展已经在进行选片工作,这个旨在增强中国电影与非西方、发展中国家电影从业者的联系和合作,在艺术领域建立起两者之间的桥梁的活动,成为马可·穆勒再一次来到中国的原因。

马可·穆勒透露,与上影节、北影节不同的是,平遥国际电影展将把重点放在新导演、偏艺术的类型片上,并且给这些影片最大限度的曝光和宣传。“在上影节和北影节8天放映上百部电影,只有主竞赛和新人奖的影片获得关注,而平遥国际电影展会选出40部影片,每一部影片肯定会有系统的介绍,展映,推动,让青年文艺观众能够看到这些影片。”

他从观众的角度阐释艺术电影市场,“相对文艺的电影不卖座可能是一个阶段,意大利知名导演费里尼、安东尼奥尼的电影虽然参加了戛纳或者威尼斯并且获过奖,但是国内的票房并不好,但是后来这些电影创造了很多文艺观众。”

艺术电影并不是一个人的狂欢,在非常优秀的导演的带领之下,甚至可以产生追随他的文艺观众,两项是相互推动的过程。马可·穆勒相信,中国的文艺观众会越来越多。

谢晋让他爱上中国电影

马可·穆勒与中国青年导演的渊源颇深,最早可以追溯到1981年。那年他首次担任威尼斯电影节的总监,而中国导演凌子执导的《原野》被他选中进入威尼斯,成为第一部中国内地参加国际影展的影片,当时这部电影获得“世界最优秀影片推荐”奖。而与中国影片接触最早是在1974年,那时马可·穆勒因对中国文化的向往而来到辽宁大学研究群众文艺,但因正值“文革”时期,他们能够接触到的课程并不丰富,中国也只有样板戏电影,芭蕾舞电影,看的更多的是朝鲜、罗马尼亚、阿尔巴尼亚和苏联的影片。

那个时候他就开始通过各种表演艺术来了解中国。之后到南京大学做访问学者时,每天晚上一下课就去看戏,听评书,从传统艺术形式中汲取中国文化。直到“文革”之后,有一大批“文革”前的老电影被搬上了银幕,他便开始大量看中国电影。

当时给他印象最深的便是在南京的露天电影院中,看到的谢晋导演的《红色娘子军》,他认为这部影片将中国社会主义美学和好莱坞经典美学合在一起。随后他下定决心一定要认识这位导演,“我花了两年的时间才跟谢晋认识,他就变成了我的老师,我对中国解放前电影的认识都是通过他。”那一时期,他还看了很多民国时期的老电影如《神女》、《十字街头》、《天涯歌女》等。马可·穆勒研究生毕业后在北京遇到了杜阿梅并与她结婚。这段时间里,他还结识了在北京电影学院学习的中国第五代电影人。对于在中国的这段经历,马可·穆勒曾说:“正是因为中国电影才让我觉得我应该继续把时间奉献给电影,甚至去主办大型的国际电影节。”

和第五代一起走过的日子

马可·穆勒在现实中对中国社会的了解,也让他在日后对中国第五代电影人最初拿给世人的作品充满了认同感。

《原野》之后,第五代导演的影片开始进入威尼斯,在他担任威尼斯电影节选片人期间,侯孝贤导演的《悲情城市》、张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》与《秋菊打官司》得以入围并最终获奖。随后在他担任威尼斯总监的八年中,《断背山》、《三峡好人》、《色戒》、《桃姐》与《人山人海》先后夺魁。他成为将中国电影推向世界第一人。

对中国电影的“第五代”和“第六代”,马可·穆勒很熟悉,他说:“我和第五代一起走过了一段日子。”尽管对“第五代”相当欣赏,但马可·穆勒也不无遗憾,“当年吴天明做西影厂厂长的时候,是‘第五代’可以真正组织一场电影运动的时候。可惜,他们散得太早、太快了,失去了一次制造‘新浪潮’的机会。”从推动电影发展的角度,马可·穆勒更青睐如今的“第六代”中国电影导演。“他们完成了一场运动。王小帅他们开始运作的独立电影完成了艺术展现自由和制片自由的统一。这是世界各国的电影必经的一个历史发展过程。”

对于新导演充满期待

马可·穆勒坦言,早期担任电影节总监时,他比较倾向于某一个潮流的导演,而在2004年之后,他深深感觉到中国的电影是非常丰富多彩的。2010年徐克的狄仁杰系列第一部《狄仁杰之通天帝国》在威尼斯放映的时候,他发现好的商业片也能让人拍手叫好。所以在谈到中国新导演现状时,他表示,希望年轻导演会去拍会上院线的电影、票房不错的电影。

“有时我觉得中国还存在某一种矛盾,拍文艺片的人纯粹拍文艺片,拍商业片纯粹拍商业片。可以不可以拍大众化一点的文艺片,或者更高艺术价值的商业片?”在这一点上,近两年陈可辛导演就为我们做了很好的范例,由他和许月珍监制的《七月与安生》和《喜欢你》都获得了非常好的票房和口碑,在商业化元素的前提下(使用明星、故事情节简单易懂、后期宣发力度大等等),影片又可以看出新导演自己独到的风格。既赢得了观众,又让曾国祥、许宏宇两位新导演走入了公众的视线。

类型片对于新导演来说或许更加有利,马可·穆勒说:“类型片给你提供空间做一些实验。拍作家电影这已经是一种实验,但是在大众化的电影里面,类型片是比较重要的。像今年我就看到了年轻导演拍摄的非常好的恐怖片。”从马可·穆勒的言谈中能够看出,他比中国很多电影人都要对中国青年导演有信心,他非常赞许第五代导演、第六代导演所做的创新和努力,他们创造过中国电影的巅峰,因此希望新导演也要和他们一样,拥有突破的勇气。

如果在北京的大街上遇到马可·穆勒,你会觉得他是一个非常和善亲切的外国老头儿,花白的头发和胡须,戴着一副圆圆的眼镜。三十年在东方的工作经历让他比很多中国人都了解中国电影,希望他与贾樟柯导演此次举办的平遥国际电影展,能为青年导演和文艺观众带来光影魔法。

邢大军据《东方早报》整理